- Химическое закрепление грунтов

- Методы химического закрепления грунтов

- Способ 1. Битумизация

- Способ 2. Цементация

- Способ 3. Смолизация

- Способ 4. Силикатизация

- Способ 5. Электрохимическое закрепление

- Какое оборудование требуется для химического закрепления грунтов?

- Подведём итоги

- 4 надежных способа закрепления грунтов, какой метод лучше выбрать

- Способы закрепления грунтов

- Химическое закрепление

- Термическое

- Электрический способ

- Механический способ

- Какой метод лучше выбрать

- Искусственное закрепление грунтов

Химическое закрепление грунтов

Закрепляемые грунты должны подходить по некоторым критериям, самым важным из которых является проницаемость. Дело в том, что малопроницаемые грунты (например, глинистые) не поддаются химическому закреплению, потому что нет возможности внедрения в них вяжущих материалов. Способы химического закрепления должны подбираться согласно результатам анализа грунта в определённой местности.

В 1931 году, когда только начали появляться первые способы химического закрепления, все разработки были основаны на применении силиката натрия, который является неорганическим полимером. Данный метод не имел перспектив, поэтому специалисты стали проводить исследования с целью внедрения гелеобразующих растворов в данную сферу. А с развитием технологий появлялись всё новые и новые способы.

Химическое закрепление грунтов

Методы химического закрепления грунтов

В настоящее время существует очень много методов, позволяющих грамотно провести химическое закрепление грунта. Давайте выделим наиболее эффективные из них.

Способ 1. Битумизация

Метод горячей битумизации используют, когда необходимо произвести закрепление полускальных или даже скальных пород, он применяется не так часто, но упомянуть его стоит. Этот способ основан на нагнетании расплавленного битума через специальные скважины, проделанные заранее. Когда он полностью остывает порода приобретает такое важное качество, как водонепроницаемость. К сожалению, остывает битум относительно медленно, так как он обладает очень низким показателем теплопроводности.

Недостатком метода является то, что до застывания процесс может сорваться из-за грунтовых вод, которые способны вытолкнуть битум, не достигший низкой температуры и высокого уровня прочности.

Существует также и метод, основанный на холодной битумизации, он отличается тем, что используется для химического закрепления песчаного грунта. Также холодная битумизация предполагает введение эмульсии вместо расплавленного битума. Этот способ применяется, когда необходимо придать грунту хорошую водонепроницаемость. Эмульсии должны быть однородные! Только так можно достигнуть хорошего результата.

Способ 2. Цементация

Под понятием цементации грунтов нужно понимать заполнение всех пустот и прочих пор, образующихся в крупнообломочных грунтах. Со временем должен образоваться цементный камень. Очень внимательно отнеситесь к выбору раствора, для этого подойдут следующие смеси:

- Цементные.

- Цементно-глинистые.

- Цементно-песчаные.

Важно! Выбирайте раствор не только по составу, но и по водоцементному содержанию, которое имеет маркировку «В/Ц». Данный показатель может варьироваться от 0,4 до 1.

Обращайте внимание и на эти показатели при покупке, ни один из них не должен отклоняться от нормы:

- Водоотделение за 2 часа – до 2%.

- Подвижность по конусу (АзНИИ) – от 10 до 14 см.

- Прочность после затвердевания (через 4 недели) при сжатии – 1-2 Мпа.

К сожалению, фильтрация полностью не прекращается, потому что частицы цемента, которые используются для химического закрепления относительно велики (50 мкм) для борьбы с микротрещинами!

Способ 3. Смолизация

Для закрепления грунтов можно использовать и смолы, температура которых во время полимеризации не должна превышать 10 градусов. Вот самые распространённые смолы, которые применяются для этого:

- Фенольные. Они образуются из-за поликонденсации фенолов.

- Мочевино-формальдегидные. Их также называют карбамидными, а образуются они вследствие поликонденсации формальдегида и мочевины.

- Фурановые. Такие смолы образуются во время конденсации фурилового спирта.

- Акриловые, являющиеся производными акриловой кислоты.

Специалисты рекомендуют использовать для химического закрепления грунтов именно мочевино-формальдегидные смолы, потому что они легко растворяются в обыкновенной воде, содержат уникальные отвердители, имеют небольшую вязкость, твердеют даже при низких температурах. Цена на такие смолы вполне приемлемая, что и делает их популярными.

Суть данного способа заключается в нагнетании специальных смол в грунт, они должны быть смешаны со специальным отвердителем (чаще всего применяется соляная кислота). Таким образом, достигается водонепроницаемость и прочность.

Инъектор, погружённый в грунт

Способ 4. Силикатизация

Метод, носящий название силикатизации, принято разделять на два варианта применения:

- Двухрастворный. Такой способ силикатизации был придуман ещё в 1931 году, когда только появилось такое понятие, как химическое закрепление грунтов. Он заключается в введении специальной трубы в песчаный грунт. Через эту трубу происходит нагнетание силиката натрия (химическая формула – Na2OnSiO2) и специального раствора, основанного на хлористом калии (химическая формула – CaCl2). Данные компоненты образуют вещество, необходимое для закрепления грунта – гидрогель кремниевой кислоты. Таким образом, грунт обретает достаточно большую прочность. Единственный недостаток такого способа – это высокая стоимость.

- Однорастворный. Такой способ подойдёт для закрепления песков, коэффициент фильтрации которых – 0,0006-0,006 см/сек. В грунт нагнетают фосфорную кислоту, смешанную со стеклом (в жидком состоянии). Прочность такого грунта, к сожалению, будет не такой прочной и водостойкой, как при двухрастворном методе. Но для устройства противофильтрационных завес он подойдёт хорошо.

Силикатизацию использовать не стоит, если грунт, который необходимо закрепить, пропитан различными маслами, смолами или даже нефтяными продуктами. А также важным критерием является скорость движения грунтовых вод, она не должна превышать 0,006 см/сек, иначе данный способ будет неэффективен!

Способ 5. Электрохимическое закрепление

Данный метод принято разделять на три части:

- Электроосмос (для уплотнения и обезвоживания грунта).

- Обмен натрия и кальция на алюминий и водород (специальные химические процессы для закрепления грунта).

- Образование алюмогеля (структурообразование).

Электрохимический способ закрепления грунтов подразумевает комбинированное применение электрического тока и химических веществ. Он подойдёт только для грунтов, обладающих низкой проницаемостью! Все вещества должны вводиться только под действием электрического тока. Таким образом, происходит химическая реакция, делающая грунт более прочным!

Какое оборудование требуется для химического закрепления грунтов?

К проведению работ необходимо основательно подготовиться, вам потребуется следующее оборудование:

- Инъекторы.

- Установки, которые предназначены для бурения.

- Пневматические молотки (предназначение – забивка инъекторов).

- Насос для нагнетания химического раствора.

- Компрессор (минимальное давление – 5 атмосфер).

- Гидравлические домкраты для подъёма инъекторов (минимальная грузоподъёмность – 7-10 тонн).

Особого внимания заслуживают инъекторы, которые предназначаются для доставки химических веществ на определённую глубину, они забиваются в землю при помощи пневматических молотков. Выбирайте инъекторы, опираясь на необходимую глубину погружения, потому что данное оборудование отличается длинной и прочностью. От этого зависит и масса инъекторов, зная которую можно выбрать гидравлический домкрат, предназначенный для подъёма всего оборудования на поверхность после завершения работ. Если инъектор имеет массу 5 тонн, то грузоподъёмность домкрата должна составлять не менее 7-8 тонн!

Обратите внимание! В списке указано только универсальное оборудование, заранее узнавайте о необходимости приобретения дополнительного для какого-либо конкретного способа!

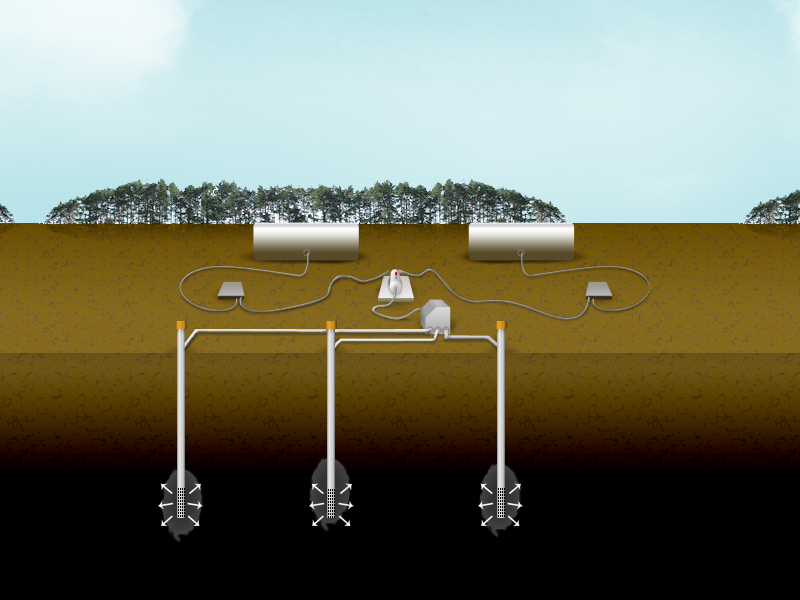

Схемы погружения инъекторов

Подведём итоги

Химическое закрепление грунтов – это сложный процесс, к которому необходимо отнеситесь максимально серьёзно. Выберите способ, который подойдёт для вашей почвы и найдите необходимое оборудование!

Источник

4 надежных способа закрепления грунтов, какой метод лучше выбрать

Закреплением грунтов называют искусственное изменение их характеристик. Для этого применяют разные физико-химические способы. Благодаря этому виду преобразований удается повысить прочность почвы, сделать ее более устойчивой, уменьшить сжимаемость и водонепроницаемость. Сегодня известно много способов закрепления почвы, каждый из которых имеет определенные плюсы и минусы.

Способы закрепления грунтов

Существует большое количество методов укрепления грунтов. Они существенно отличаются друг от друга и имеют определенные плюсы и минусы.

Химическое закрепление

Этот вид укрепления почвы осуществляется разными методами – при помощи цементации, смолизации, силикатизации. Самой распространенной технологией считается цементация. Под этим термином понимают процесс нагнетания жидкого цементного раствора или молока в почву. Предварительно в грунт забивают полые сваи.

Цементация подходит для трещиноватых скальных пород. Также эта процедура подходит для песчаного грунта, который состоит из крупных и средних фракций. В зависимости от пористости песка или размеров трещин может применяться разное соотношение цемента и воды. Также в состав часто вводят дополнительные вещества – песок, глину и прочие инертные материалы.

Смолизация используется для закрепления мелких песков. Эту процедуру проводят при помощи растворов соляной кислоты и карбамидной золы. Составы нагнетают в грунт специальными инъекторами.

Силикатизацию применяют для закрепления лессовых и песчаных типов грунта. Для этого в структуру почвы нагнетают химические растворы. Обычно используют составы на основе хлористого кальция и силиката натрия. В результате удается получить гель кремниевой кислоты, который делает грунт прочным и водонепроницаемым.

Термическое

Этот вид закрепления базируется на сжигании топлива, которое осуществляется в скважинах, сделанных в грунте. При этом может применяться разное топливо – жидкое или газообразное.

Для закрепления слабых грунтов с высоким содержанием влаги допустимо применять искусственное замораживание. Этот метод считается универсальным и отличается высокой надежностью.

Суть этой процедуры кроется в том, что через систему скважин пропускают хладоноситель. Он обладает низкой температурой и отбирает у почвы тепло. Как следствие, она трансформируется в ледогрунтовый массив. Для него характерна высокая степень прочности и полная водонепроницаемость.

Замораживание может иметь разные виды – все зависит от типа хладоносителя. Так, выделяют рассольный способ и метод с использованием сжиженного газа. В первом случае применяется концентрированный раствор хлористого кальция или натрия. Его вначале охлаждают в испарителе холодильной машины до температуры -25 градусов. В качестве хладагента в специальных устройствах применяют жидкий азот, фреон или аммиак. Во втором случае преимущественно применяют жидкий азот. Температура его испарения составляет -196 градусов.

Электрический способ

Этот метод подходит для закрепления влажной глинистой почвы. Он подразумевает применение эффекта электроосмоса. Для этого через почву пропускают постоянный электрический ток. Он должен иметь напряженность поля 0,5-1 вольт на сантиметр и плотность 1-5 ампер на квадратный метр. Такое воздействие позволяет осушить и уплотнить глину. В результате она утрачивает способность вспучиваться.

Также существует электрохимический метод, который отличается тем, что с током в грунт добавляют химические компоненты – в частности, хлористый кальций. Это помогает увеличить интенсивность закрепления почвы.

Механический способ

Этот вид укрепления считается самым старым. Его суть заключается в сооружении разных блоков и конструкций, которые помогают удерживать пласты почвы на месте. Для этого могут применяться шпунтовые ограждения или консольное крепление.

Первый вариант считается довольно дорогим. Его преимущественно применяют для разработки выемки или углубления в земляных слоях, которые насыщены водой и располагаются вблизи от созданных объектов. Шпунты требуется вводить в почвенный пласт до начала разработки выемки. При нарушении этого условия добиться стабильности грунта не получится.

Консольное крепление имеет иное устройство. Его изготавливают из особых стоек или свай. Опорные конструкции опускают ниже, чем располагается планируемая выемка. Сваи держат доски или щиты. Они принимают давление почвы.

Такой метод стоит применять, если выемку делают не больше 5 метров. В случае большей глубины нужно использовать консольно-распорное крепление. При этом распорки устанавливают в верхних фрагментах стоек.

Какой метод лучше выбрать

Способ закрепления грунта подбирают с учетом типа почвы:

- Силикатизацией укрепляют лессовидные и отдельные виды покровных суглинков, просадочные лессы.

- Смолизация подходит для песчаных типов грунта.

- Цементация подходит для укрепления больших пустот. Также этот метод укрепления оснований применяют для трещиноватых скальных, гравелистых песчаных и крупнообломочных типов почв.

- Буросмесительное закрепление стоит применять для илов и глин в суглинистой почве текучей консистенции.

- Термическое закрепление подходит для лессовидных суглинков, присадочных лессов, непросадочных суглинков и глин.

Закрепление грунта можно осуществлять разными методами. Каждый из них отличается определенными преимуществами и недостатками.

Источник

Искусственное закрепление грунтов

Закрепление грунтов применяется при создании вокруг разрабатываемых выемок водонепроницаемых завес или повышении несущей способности грунтовых оснований. В зависимости от физико-механических свойств грунта, его состояния, требуемой степени и назначения закрепления применяют замораживание, цементацию, битумизацию, химический, термический, электрический, электрохимический и другие способы искусственного закрепления грунтов.

Замораживание грунтовприменяют в сильно водонасыщенных грунтах (плывунах) при разработке глубоких выемок. По периметру котлована погружают замораживающие колонки из труб, соединенных между собой трубопроводом, по которому нагнетается специальная жидкость — рассол (растворы солей с низкой температурой замерзания), охлажденный холодильной установкой до —20. —25 °С (рис. У.14). Для охлаждения рассола в холодильной установке применяют так называемые хладагенты (аммиак, реже — углекислоты).Охлаждающие иглы состоят из наружных труб, закрытых и заостренных снизу, и внутренних, вставленных в них коаксиально и открытых снизу. Рассол поступает во внутреннюю трубу, а в нижней части колонки переходит в наружную трубу, по которой поднимается вверх, после чего направляется к следующей колонке. Окружающий грунт замерзает концентрическими цилиндрами с постепенно увеличивающимися диаметрами. Эти цилиндры смерзаются в сплошную стенку мерзлого грунта, которая выполняет функцию конструкции ограждения временной выемки, Расстояние между колонками зависит от гидрогеологических и температурных условий производства работ, глубина выемки назначается в среднем 1.5. 3 м. Способ замораживания не лишен недостатков: сохранение эффекта лишь на период действия замораживающей установки, длительный процесс естественного оттаивания, повышение влажности грунта за счет миграции воды из теплых слоев грунта к охлажденным (под действием градиента температур). Однако технология замораживания и технические средства для его выполнения достаточно отработаны и поэтому, несмотря на указанные недостатки, этот способ широко применяется.

Цементация и битумизациязаключается в инъецировании цементного раствора или разогретых битумов. Эти способы применяют для пористых грунтов с высоким коэффициентом фильтрации, а также трещиноватых скальных пород.

Термическое закрепление,применяемое для лессовых грунтов, заключается в обжиге раскаленными газами, нагнетаемыми через скважину в поры грунта. Газы образуются при сжигании жидкого или газообразного топлива, подаваемого в толщу грунта вместе с воздухом через жаропрочные трубы в пробуренную скважину.

Электрическим способомзакрепляют влажные глинистые грунты. Способ заключается в использовании эффекта электроосмоса, для чего через грунт пропускают постоянный электрический ток с напряженностью поля 0,5. 1 В/см и плотностью 1. 5А/м 2 . При этом глина осушается, уплотняется и теряет способность к пучению.

Электрохимический способотличается от предыдущего тем, что одновременно с электрическим током в грунт вводят через трубу, являющуюся катодом и служащую инъектором, растворы химических добавок, увеличивающие проводимость тока (силикат натрия, хлористый кальций, хлористое железо и др.). Благодаря этому интенсивность процесса закрепления грунта возрастает.

Источник