- Передача электроэнергии — распространенные способы и альтернативные варианты

- Высокое напряжение, как способ уменьшения потерь

- Классификация линий электропередач

- Способы передачи электроэнергии

- Схема передачи электроэнергии от электростанции до потребителя

- Передача электроэнергии на дальние расстояния

- Постоянный ток в качестве альтернативы

- Передача электроэнергии без проводов- от начала до наших дней

Передача электроэнергии — распространенные способы и альтернативные варианты

Электричество не относится к накопительным ресурсам. На сегодняшний день нет эффективных технологий, позволяющих аккумулировать энергию, выработанную генераторами, поэтому передача электроэнергии потребителям относится к актуальным задачам. В стоимость ресурса входят затраты на его производство, потери при транспортировке и расходы на монтаж и обслуживание ЛЭП. При этом от схемы передачи напрямую зависит эффективность системы электроснабжения.

Высокое напряжение, как способ уменьшения потерь

Несмотря на то, что во внутренних сетях большинства потребителей, как правило, 220/380 В, электроэнергия передается к ним по высоковольтным магистралям и понижается на трансформаторных подстанциях. Для такой схемы работы есть весомые основания, дело в том, что наибольшая доля потерь приходится на нагрев проводов.

Мощность потерь описывает следующая формула: Q = I 2 * Rл ,

где I – сила тока, проходящего через магистраль, RЛ – ее сопротивление.

Исходя из приведенной формулы можно заключить, что снизить затраты можно путем уменьшения сопротивления в ЛЭП или понизив силу тока. В первом случае потребуется увеличивать сечения провода, это недопустимо, поскольку приведет к существенному удорожанию электропередающих магистралей. Выбрав второй вариант, понадобится увеличить напряжение, то есть, внедрение высоковольтных ЛЭП приводит к снижению потерь мощности.

Классификация линий электропередач

В энергетике принято разделять ЛЭП на виды в зависимости от следующих показателей:

- Конструктивные особенности линий, осуществляющих передачу электроэнергии. В зависимости от исполнения они могут быть двух видов:

- Воздушными. Передача электричества осуществляется с использованием проводов, которые подвешиваются на опоры.

Воздушные линии электропередач

- Кабельными. Такой способ монтажа подразумевает укладку кабельных линий непосредственно в грунт или в специально предназначенные для этой цели инженерные системы.

Обустройство блочной кабельной канализации

- Вольтаж. В зависимости от величины напряжения ЛЭП принято классифицировать на следующие виды:

- Низковольтные, к таковым относятся все ВЛ с напряжением не более 1-го кВ.

- Средние – от 1-го до 35-ти кВ.

- Высоковольтные – 110,0-220,0 кВ.

- Сверхвысоковольтные – 330,0-750,0 кВ.

- Ультравысоковольтные — более 750-ти кВ.

Ультравысоковольтная ЛЭП Экибастуз-Кокчетав 1150 кВ

- Разделение по типу тока при передаче электричества, он может быть переменным и постоянным. Первый вариант более распространен, поскольку электростанции, как правило, оборудованы генераторами переменного тока. Но для уменьшения нагрузочных потерь энергии, особенно на большой дальности передачи, более эффективен второй вариант. Как организованы схемы передачи электричества в обоих случаях, а также преимущества каждого из них, будет рассказано ниже.

- Классификация в зависимости от назначения. Для этой цели приняты следующие категории:

- Линии от 500,0 кВ для сверхдальних расстояний. Такие ВЛ связывают между собой отдельные энергетические системы.

- ЛЭП магистрального назначения (220,0-330,0 кВ). При помощи таких линий осуществляется передача электричества, вырабатываемого на мощных ГЭС, тепловых и атомных электростанциях, а также их объединения в единую энергосистему.

- ЛЭП 35-150 кВ относятся к распределительным. Они служат для снабжения электроэнергией крупных промышленных площадок, подключения районных распределительных пунктов и т.д.

- ЛЭП с напряжением до 20,0 кВ, служат для подключения групп потребителей к электрической сети.

Способы передачи электроэнергии

Осуществить передачу электроэнергии можно двумя способами:

- Методом прямой передачи.

- Преобразуя электричество в другой вид энергии.

В первом случае электроэнергия передается по проводникам, в качестве которых выступает провод или токопроводящая среда. В воздушных и кабельных ЛЭП применяется именно этот метод передачи. Преобразование электричества в другой вид энергии открывает перспективы беспроводного снабжения потребителей. Это позволит отказаться от линий электропередач и, соответственно, от расходов, связанных с их монтажом и обслуживанием. Ниже представлены перспективные беспроводные технологии, над совершенствованием которых ведутся работы.

К сожалению, на текущий момент возможности транспортировки электричества беспроводным способом сильно ограничены, поэтому об эффективной альтернативе методу прямой передачи говорить пока рано. Исследовательские работы в этом направлении позволяют надеяться, что в ближайшее время решение будет найдено.

Схема передачи электроэнергии от электростанции до потребителя

Ниже на рисунке представлены типовые схемы, из которых первые две относятся к разомкнутому виду, остальные — к замкнутому. Разница между ними заключается в том, что разомкнутые конфигурации не являются резервированными, то есть, не имеют резервных линий, которые можно задействовать при критическом увеличении электрической нагрузки.

Обозначения:

- Радиальная схема, на одном конце линии находится электростанция производящая энергию, на втором — потребитель или распределительное устройство.

- Магистральный вариант радиальной схемы, отличие от предыдущего варианта заключается в наличии отводов между начальным и конечным пунктами передачи.

- Магистральная схема с питанием на обоих концах ЛЭП.

- Кольцевой тип конфигурации.

- Магистраль с резервной линией (двойная магистраль).

- Сложнозамкнутый вариант конфигурации. Подобные схемы применяются при подключении ответственных потребителей.

Теперь рассмотрим более подробно радиальную схему для передачи вырабатываемой электроэнергии по ЛЕП переменного и постоянного тока.

Обозначения:

- Генератор, где вырабатывается я электроэнергия с синусоидальной характеристикой.

- Подстанция с повышающим трехфазным трансформатором.

- Подстанция с трансформатором, понижающим напряжение трехфазного переменного тока.

- Отвод для передачи электироэнергии распределительному устройству.

- Выпрямитель, то есть устройство преобразующее трехфазный переменный ток в постоянный.

- Инверторный блок, его задача сформировать из постоянного напряжение синусоидальное.

Как видно из схемы (А), с источника энергии электричество подается на повышающий трансформатор, затем при помощи воздушных линий электропередач производится транспортировка электроэнергии на значительные расстояния. В конечной точке линия подключается к понижающему трансформатору и от него идет к распределителю.

Метод передачи электроэнергии в виде постоянного тока ( В на рис.6) от предыдущей схемы отличается наличием двух преобразовательных блоков (5 и 6).

Закрывая тему раздела, для наглядности приведем упрощенный вариант схемы городской сети.

Обозначения:

- Электростанция, где электроэнергия производится.

- Подстанция, повышающая напряжение, чтобы обеспечить высокую эффективность передачи электроэнергии на значительные расстояния.

- ЛЭП с высоким напряжением (35,0-750,0 кВ).

- Подстанция с понижающими функциями (на выходе 6,0-10,0 кВ).

- Пункт распределения электроэнергии.

- Питающие кабельные линии.

- Центральная подстанция на промышленном объекте, служит для понижения напряжения до 0,40 кВ.

- Радиальные или магистральные кабельные линии.

- Вводный щит в цеховом помещении.

- Районная распределительная подстанция.

- Кабельная радиальная или магистральная линия.

- Подстанция, понижающая напряжение до 0,40 кВ.

- Вводный щит жилого дома, для подключения внутренней электрической сети.

Передача электроэнергии на дальние расстояния

Основная проблема, связанная с такой задачей – рост потерь с увеличением протяженности ЛЭП. Как уже упоминалось выше, для снижения энергозатрат на передачу электричества уменьшают силу тока путем увеличения напряжения. К сожалению, такой вариант решения порождает новые проблемы, одна из которых коронные разряды.

С точки зрения экономической целесообразности потери в ВЛ не должны превышать 10%. Ниже представлена таблица, в которой приводится максимальная протяженность линий, отвечающих условиям рентабельности.

Таблица 1. Максимальная протяженность ЛЭП с учетом рентабельности (не более 10% потерь)

| Напряжение ВЛ (кВ) | Протяженность (км) |

| 0,40 | 1,0 |

| 10,0 | 25,0 |

| 35,0 | 100,0 |

| 110,0 | 300,0 |

| 220,0 | 700,0 |

| 500,0 | 2300,0 |

| 1150,0* | 4500,0* |

* — на текущий момент ультравысоковольтная ВЛ переведена на работу с напряжением в половину от номинального (500,0 кВ).

Постоянный ток в качестве альтернативы

В качестве альтернативы электропередачи переменного тока на большое расстояние можно рассматривать ВЛ с постоянным напряжением. Такие ЛЭП обладают следующими преимуществами:

- Протяженность ВЛ не влияет на мощность, при этом ее максимальное значение существенно выше, чем у ЛЭП с переменным напряжением. То есть при увеличении потребления электроэнергии (до определенного предела) можно обойтись без модернизации.

- Статическую устойчивость можно не принимать во внимание.

- Нет необходимости синхронизировать по частоте связанные энергосистемы.

- Можно организовать передачу электроэнергии по двухпроводной или однопроводной линии, что существенно упрощает конструкцию.

- Меньшее влияние электромагнитных волн на средства связи.

- Практически отсутствует генерация реактивной мощности.

Несмотря на перечисленные способности ЛЭП постоянного тока, такие линии не получили широкого распространения. В первую очередь это связано с высокой стоимостью оборудования, необходимого для преобразования синусоидального напряжения в постоянное. Генераторы постоянного тока практически не применяются, за исключением электростанций на солнечных батареях.

С инверсией (процесс полностью противоположный выпрямлению) также не все просто, необходимо допиться качественных синусоидальных характеристик, что существенно увеличивает стоимость оборудования. Помимо этого следует учитывать проблемы с организацией отбора мощности и низкую рентабельность при протяженности ВЛ менее 1000-1500 км.

Кратко о свехпроводимости.

Сопротивление проводов можно существенно снизить, охладив их до сверхнизких температур. Это позволило бы вывести эффективность передачи электроэнергии на качественно новый уровень и увеличить протяженность линий для использования электроэнергии на большом удалении от места ее производства. К сожалению, доступные на сегодняшний день технологии не могут позволить использования сверхпроводимости для этих целей ввиду экономической нецелесообразности.

Источник

Передача электроэнергии без проводов- от начала до наших дней

Передача электроэнергии без проводов, это способ передачи электрической энергии без использования токопроводящих элементов в электрической цепи.

В конце XIX века открытие того, что при помощи электричества можно заставить светиться лампочку, вызвало взрыв исследований, целью которых было найти наилучший способ передачи электроэнергии.

Активно изучалась беспроводная передача энергии и в начале 20го века, когда ученые уделяли большое внимание поиску различных путей беспроводной передачи энергии. Цель исследований была проста – генерировать электрическое поле в одном месте так, чтобы затем можно было его приборами обнаружить на расстоянии. В то же время были предприняты попытки снабжения энергией на расстоянии не только высокочувствительных датчиков для регистрации напряжения, а и значительных потребителей энергии. Так, в 1904 году на выставке St. Louis World’s Fair был вручен приз за успешный запуск самолетного двигателя мощностью 0,1 лошадиной силы, осуществленный на расстоянии 30 м.

Гуру «электричества» известны многим (William Sturgeon, Michael Faraday, Nicolas Joseph Callan, James Clerk Maxwel, Heinrich Hertz, Mahlon Loomas и др.), но мало кто знает, что японский исследователь Hidetsugu Yagi для передачи энергии использовал собственной разработки антенну. В феврале 1926 г. он опубликовал результаты своих исследований, в которых описал строение и способ настройки антенны Yagi.

Прим: про Никола Тесла (Nikola Tesla) я не упомянул сознательно: написано много и многими.

Очень серьёзные работы и проекты велись в СССР в период 1930-1941 гг и параллельно в Drittes Reich. Естественно, в основном, военного назначения. Естественно, в основном, военного назначения: поражение живой силы противника, уничтожение военной и промышленной инфраструктуры и т.д.

В СССР велись так же серьёзные работы по использованию СВЧ излучения для предотвращения поверхностной коррозии металлических конструкций и изделий.

Но это отдельная история. Опять надо лезть на пыльный чердак.

Один из крупнейших российских физиков прошлого столетия, лауреат Нобелевской премии, академик Пётр Леонидович Капица посвятил часть своей творческой биографии исследованию перспектив использования СВЧ-колебаний и волн для создания новых и высокоэффективных систем передачи энергии. В 1962 году в предисловии к своей монографии он писал

«… я хочу напомнить, что электротехника, прежде чем прийти на службу энергетике, в прошлом веке занималась широко только вопросами электросвязи (телеграф, сигнализация и пр.). Вполне вероятно, что история повторится: теперь электроника используется главным образом для целей радиосвязи, но её будущее лежит в решении крупнейших проблем энергетики».

Из длинного перечня фантастических технических идей, реализованных в ХХ веке, только мечта о беспроводной передаче электрической энергии продолжала оставаться нереализованной. Подробные описания энергетических лучей в фантастических романах дразнили инженеров своей очевидной потребностью, и при этом практической сложностью реализации.

Но ситуация постепенно стала меняться к лучшему.

В 1964 году эксперт в области СВЧ-электроники William C.Brown впервые испытал устройство (модель вертолета) способное принимать и использовать энергию СВЧ пучка в виде постоянного тока, благодаря антенной решётке, состоящей из полуволновых диполей, каждый из которых нагружен на высокоэффективные диоды Шоттки.

В 1964 г. William C. Brown продемонстрировал на канале CBS в программе Walter Cronkite News свою модель вертолета, получавшую достаточную для полета энергию от микроволнового излучателя.

Уже к 1976 году Вильям Браун осуществил передачу СВЧ-пучком мощности в 30 кВт на расстояние в 1,6 км с КПД превышающим 80%.

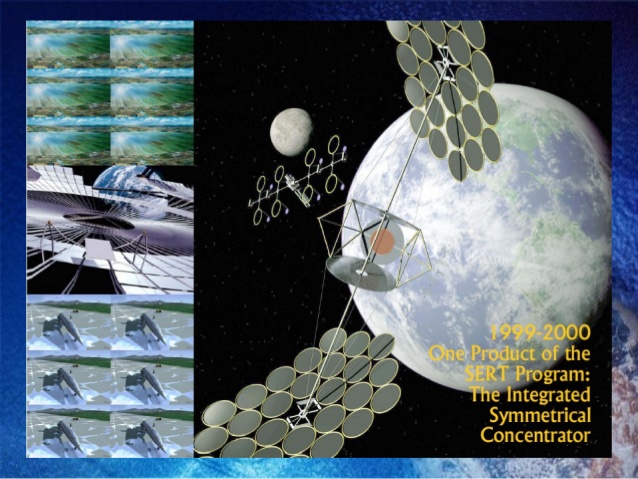

В 1968 году американский специалист в области космических исследований Питер Е. Глэйзер (Peter E. Glaser) предложил размещать крупные панели солнечных батарей на геостационарной орбите, а вырабатываемую ими энергию (уровня 5-10 ГВт) передавать на поверхность Земли хорошо сфокусированным пучком СВЧ-излучения, преобразовывать её затем в энергию постоянного или переменного тока технической частоты и раздавать потребителям.

1,4 кВт/кв.м.), и передавать полученную энергию на поверхность Земли непрерывно, вне зависимости от времени суток и погодных условий 11. За счёт естественного наклона экваториальной плоскости к плоскости эклиптики с углом 23,5 град., спутник, расположенный на геостационарной орбите, освещён потоком солнечной радиации практически непрерывно за исключением небольших отрезков времени вблизи дней весеннего и осеннего равноденствия, когда этот спутник попадает в тень Земли. Эти промежутки времени могут точно предсказываться, а в сумме они не превышают 1% от общей продолжительности года.

Частота электромагнитных колебаний СВЧ-пучка должна соответствовать тем диапазонам, которые выделены для использования в промышленности, научных исследованиях и медицине. Если эта частота выбрана равной 2,45 ГГц, то метеорологические условия, включая густую облачность и интенсивные осадки, практически не влияют на КПД передачи энергии. Диапазон 5,8 ГГц заманчив, поскольку дает возможность уменьшить размеры передающей и приемной антенн. Однако влияние метеорологических условий здесь уже требует дополнительного изучения.

Современный уровень развития СВЧ-электроники позволяет говорить о довольно высоком значении КПД передачи энергии СВЧ пучком с геостационарной орбиты на поверхность Земли — порядка 70-75%. При этом диаметр передающей антенны обычно бывает выбран равным 1 км, а наземная ректенна имеет размеры 10 км х 13 км для широты местности 35 град. СКЭС с уровнем выходной мощности 5 ГВт имеет плотность излучаемой мощности в центре передающей антенны 23 кВт/кв.м., в центре приемной – 230 Вт/кв.м.

Были исследованы различные типы твёрдотельных и вакуумных СВЧ-генераторов для передающей антенны СКЭС. Вильям Браун показал, в частности, что хорошо освоенные промышленностью магнетроны, предназначенные для СВЧ-печей, могут быть использованы также и в передающих антенных решётках СКЭС, если каждый из них снабдить собственной цепью отрицательной обратной связи по фазе по отношению к внешнему синхронизирующему сигналу (так называемый, Magnetron Directional Amplifier — MDA).

Ректенна – высокоэффективная приёмно-преобразующая система, однако низковольтность диодов и необходимость их последовательной коммутации, может приводить к лавинообразным пробоям. Циклотронный преобразователь энергии позволяет в значительной мере устранить эту проблему.

Передающая антенна СКЭС может представлять собой обратно-переизлучающую активную антенную решётку на основе щелевых волноводов. Её грубая ориентация осуществляется механическим путём, для точного наведения СВЧ-пучка используется пилот-сигнал, излучаемый из центра приёмной ректенны и анализируемый на поверхности передающей антенны сетью соответствующих датчиков.

С 1965 по 1975 гг. была успешно завершена научная программа, руководимая Bill Brown, продемонстрировавшая возможность передачи энергии мощностью 30 кВт на расстояние более 1 мили с эффективностью 84%.

В 1978–1979 годах в США под руководством Министерства энергетики (Department of Energy – DOE) и НАСА (NASA) была выполнена первая государственная научно-исследовательская программа, направленная на определение перспектив СКЭС.

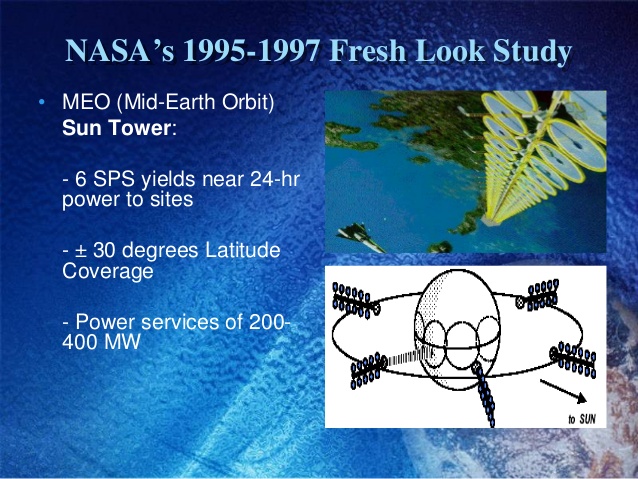

В 1995–1997 годах НАСА вновь вернулось к обсуждению перспектив СКЭС, опираясь на прогресс технологий, достигнутый к тому времени.

Наиболее активно и планомерно исследования в области СКЭС проводила Япония. В 1981 году под руководством профессоров М.Нагатомо (Makoto Nagatomo) и С.Сасаки (Susumu Sasaki) в Институте космических исследований Японии были начаты исследования по разработке прототипа СКЭС с уровнем мощности 10 МВт, который мог бы быть создан с использованием существующих ракетоносителей. Создание такого прототипа позволяет накопить технологический опыт и подготовить основу для формирования коммерческих систем.

Проект был назван СКЭС2000 (SPS2000) и получил признание во многих странах мира.

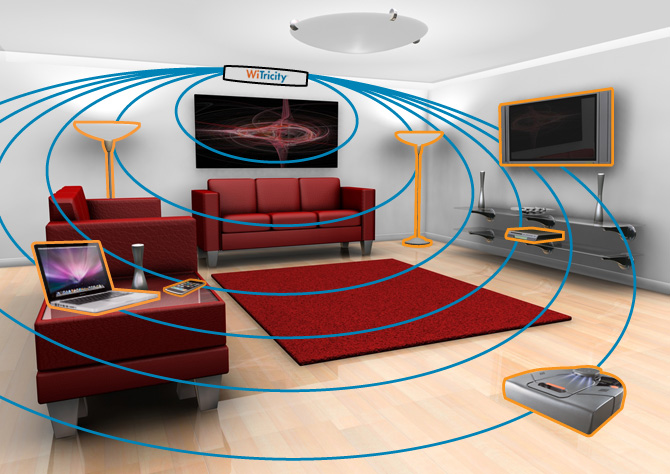

В 2008 доцент кафедры физики Массачусетского Технологического Института (МИТ) Марин Солджачич (Marin Soljačić) был пробуждён от сладкого сна настойчивым пиканьем мобильного телефона. «Телефон не умолкал, требуя, чтобы я поставил его заряжаться», — рассказывает Солджачич. Уставший и не собиравшийся вставать, он стал мечтать о том, чтобы телефон, оказавшись дома, начинал заряжаться сам по себе.

Так появился WiTricity и WiTricity corporation.

В июне 2007 г. Marin Soljačić и еще несколько исследователей Массачусетского технологического института сообщили о разработке системы, в которой 60 Вт лампочка снабжалась от источника, располагавшегося на расстоянии 2 м, причем эффективность составила 40%.

По заявлению авторов изобретения, это не «чистый» резонанс связанных контуров и не трансформатор Теслы, с индуктивной связью. Радиус передачи энергии на сегодня составляет чуть больше двух метров, в перспективе – до 5-7 метров.

В целом, учеными испытывались две принципиально отличающиеся схемы.

1. В индукционной катушке или электрическом трансформаторе, которые имеют металлический или воздушный сердечник, передача энергии осуществляется путем простого электромагнитного соединения, называемого магнитной индукцией. С использованием этого метода передача и получение энергии стали осуществимы на значительном расстоянии, но для получения значительного напряжения подобным путем необходимо было расположить две катушки очень близко.

2. Если же используется магнитное резонансное сцепление, где оба индуктора настроены на взаимную частоту, значительная энергия может быть передана на немалое расстояние.

Сходные технологии лихорадочно разрабатываются и другими фирмами: компания Intel демонстрировала свою технологию WREL с КПД передачи энергии до 75%. В 2009 году фирма Sony продемонстрировала работу телевизора без сетевого подключения. Настораживает только одно обстоятельство: независимо от способа передачи и технических ухищрений, плотность энергии и напряженность поля в помещениях должна быть достаточно высокой, чтоб питать устройства мощностью несколько десятков ватт. По признанию самих разработчиков, информации о биологическом воздействии на человека подобных систем пока нет. Учитывая недавнее появление, и разный подход к реализации устройств передачи энергии, подобные исследования еще только предстоят, а результаты появятся не скоро. А мы сможем судить об их негативном воздействии только косвенно. Что-то опять исчезнет из наших жилищ, как, например, тараканы.

В 2010 году Haier Group, китайский производитель бытовой техники, представила на всеобщее обозрение на выставке CES 2010 свой уникальный продукт — полностью беспроводной LCD телевизор, основанный на исследованиях профессора Марина Солячича по беспроводной передаче энергии и беспроводном домашнем цифровом интерфейсе (WHDI).

В 2012-2015 гг. инженеры Вашингтонского университета разработали технологию, позволяющую использовать Wi-Fi в качестве источника энергии для питания портативных устройств и зарядки гаджетов. Технология уже признана журналом Popular Science как одна из лучших инноваций 2015 года. Повсеместное распространение технологии беспроводной передачи данных само по себе произвело настоящую революцию. И вот теперь настала очередь беспроводной передачи энергии по воздуху, которую разработчики из Вашингтонского университета назвали PoWiFi (от Power Over WiFi).

На стадии тестирования исследователи сумели успешно заряжать литий-ионные и никель-металл-гидридные аккумуляторы небольшой емкости. Используя роутер Asus RT-AC68U и несколько сенсоров, расположенных на расстоянии 8,5 метров от него. Эти сенсоры как раз и преобразуют энергию электромагнитной волны в постоянный ток напряжением от 1,8 до 2,4 вольта, необходимых для питания микроконтроллеров и сенсорных систем. Особенность технологии в том, что качество рабочего сигнала при этом не ухудшается. Достаточно лишь перепрошить роутер, и можно будет пользоваться им как обычно, плюс подавать питание к маломощным устройствам. На одной из демонстраций была успешно запитана небольшая камера скрытого наблюдения с низким разрешением, расположенная на расстоянии более 5 метров от роутера. Затем на 41% был заряжен фитнес-трекер Jawbone Up24, на это ушло 2,5 часа.

На каверзные вопросы о том, почему эти процессы не сказываются негативно на качестве работы сетевого канала связи, разработчики ответили, что это становится возможным благодаря тому, что перепрошитый роутер, во время своей работы, по незанятым передачей информации каналам рассылает пакеты энергии. К этому решению пришли когда обнаружили, что в периоды молчания энергия попросту утекает из системы, а ведь ее можно направить для питания маломощных устройств.

Во время исследований систему PoWiFi разместили в шести домах, и предложили жильцам пользоваться интернетом как обычно. Загружать веб-страницы, смотреть потоковое видео, а потом рассказать, что изменилось. В результате оказалось, что производительность сети не изменилась никак. То есть интернет работал как обычно, и присутствие добавленной опции не было заметным. И это были лишь первые тесты, когда по Wi-Fi собиралось относительно небольшое количество энергии.

В перспективе технология PoWiFi вполне сможет послужить для питания датчиков, встроенных в бытовую технику и военную технику, чтобы управлять ими беспроводным способом и осуществлять дистанционную зарядку/подзарядку.

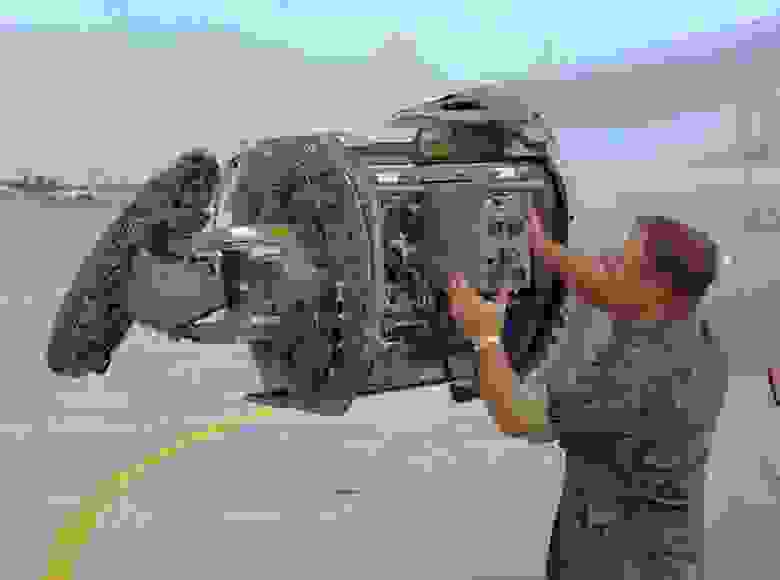

Актуальным является передача энергии для БПЛА (вероятнее всего уже по технологии PoWiMax или от радиолокатора самолёта носителя):

Для БПЛА негатив от закона обратных квадратов (изотропно-излучающая антенна) частично «компенсирует» ширина луча антенны и диаграмма направленности:

Ведь БРЛС ЛА в импульсе может выдавать под 17 кВт энергии ЭМИ.

Это не сотовая связь -где ячейка должна обеспечить связь конечным элементам на 360 градусов.

Допустим такая вариация:

Самолёт носитель ( для Perdix) это F-18 обладает (сейчас) БРЛС AN/APG-65:

максимальная средняя излучаемая мощность по 12000 Вт

или в перспективе будет иметь AN/APG-79 AESA:

в импульсе должен выдавать под 15 кВт энергии ЭМИ

Этого вполне достаточно, что бы продлить активную жизнь Perdix Micro-Drones с нынешних 20 минут до часа, а может и больше.

Скорее всего будет использоваться промежуточный дрон Perdix Middle, которого будет облучать на достаточном расстоянии БРЛС истребителя, а он в свою очередь осуществит «раздачу» энергии для младших братьев Perdix Micro-Drones по PoWiFi/PoWiMax, параллельно обмениваясь с ними информацией (полётно -пилотажной, целевыми задачами, координацией роя).

Возможно вскоре дело дойдет и до зарядки сотовых телефонов, и других мобильных устройств, которые находятся в зоне действия Wi-Fi, Wi-Max или 5G?

Послесловие: 10-20 лет, после широкого внедрения в повседневную жизнь многочисленных электромагнитных излучателей СВЧ (Мобильные телефоны, Микроволновые печи, Компьютеры,WiFi,Blu tools и т.д.) внезапно тараканы в больших городах вдруг превратились в раритет! Теперь таракан- насекомое, которое можно встретить разве что в зоопарке. Они неожиданно исчезли из домов, которые раньше так любили.

ТАРАКАНЫ КАРЛ!

Эти монстры лидеры списка «радиорезистентных организмов» бесстыдно капитулировали!

Справка

LD 50 — средняя летальная доза, то есть доза убивает половину организмов в эксперименте; LD 100 — летальная доза убивает всех организмов в эксперименте.

Кто следующий на очереди?

Допустимые уровни излучения базовых станций мобильной связи (900 и 1800 МГц, суммарный уровень от всех источников) в санитарно-селитебной зоне в некоторых странах заметно различаются:

Украина: 2,5 мкВт/см². (самая жесткая санитарная норма в Европе)

Россия, Венгрия: 10 мкВт/см².

Москва: 2,0 мкВт/см². (норма существовала до конца 2009 года)

США, Скандинавские страны: 100 мкВт/см².

Временно допустимый уровень (ВДУ) от мобильных радиотелефонов (МРТ) для пользователей радиотелефонов в РФ определён 10 мкВт/см² (Раздел IV — Гигиенические требования к подвижным станциям сухопутной радиосвязи СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» ).

В США Сертификат выдается Федеральной комиссией по связи (FCC) на сотовые аппараты, максимальный уровень SAR которых не превышает 1,6 Вт/кг (причем поглощенная мощность излучения приводится к 1 грамму ткани органов человека).

В Европе, согласно международной директиве Комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP), значение SAR мобильного телефона не должно превышать 2 Вт/кг (при этом поглощенная мощность излучения приводится к 10 граммам ткани органов человека).

Сравнительно недавно в Великобритании безопасным уровнем SAR считался уровень равный 10 Вт/кг. Такая же примерно картина наблюдалась и в других странах.

Принятую в стандарте максимальную величину SAR (1,6 Вт/кг) даже нельзя с уверенностью отнести к «жестким» или к «мягким» нормам.

Принятые и в США и в Европе стандарты определения величины SAR (все нормирование микроволнового излучения от сотовых телефонов, о котором идет речь базируется только на термическом эффекте, то есть связанном с нагреванием тканей органов человека).

ПОЛНЫЙ ХАОС.

Медицина до сих пор пока не дала внятного ответа на вопрос: вреден ли мобильный/WiFi и насколько?

А как будет с беспроводной передачей электроэнергии СВЧ технологиями?

Тут мощности не ватты и мили ватты, а уже кВт…

Прим: Типичная WiMAX базовая станция излучает мощность на уровне приблизительно +43 дБм (20 Вт), а станция мобильной связи обычно передает на +23 дБм (200 мВт).

Источник

Воздушные линии электропередач

Воздушные линии электропередач Обустройство блочной кабельной канализации

Обустройство блочной кабельной канализации Ультравысоковольтная ЛЭП Экибастуз-Кокчетав 1150 кВ

Ультравысоковольтная ЛЭП Экибастуз-Кокчетав 1150 кВ