Современные формы и методы оценивания образовательных результатов школьников

Дата публикации: 12.10.2018 2018-10-12

Статья просмотрена: 24783 раза

Библиографическое описание:

Хавелова, Н. А. Современные формы и методы оценивания образовательных результатов школьников / Н. А. Хавелова, Т. В. Меннибаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 41 (227). — С. 192-197. — URL: https://moluch.ru/archive/227/53032/ (дата обращения: 20.11.2021).

Внедрение стандартов нового поколения направлено на совершенствование системы образования, которая предполагает не только освоение младшими школьниками опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную деятельность, становление учебной самостоятельности для создания прочного фундамента последующего обучения. ФГОС определяет переход от традиционного подхода к оцениванию достижений обучающихся в виде диагностики обученности к выявлению динамики их личностного развития.

Новый стандарт ставит перед учителем и обучающимися новые требования. Обучающиеся начальной школы учатся оценивать себя, свои успехи в учёбе, анализируют новую информацию, оценивают не только свои результаты учёбы, но и работу одноклассников.

Предлагается внедрить в практику новую систему оценивания результатов, построенную на следующих основаниях:

‒ Оценивание — это постоянный процесс, естественным образом интегрированный в образовательный процесс. Оценивание осуществляется на каждом уроке, а не только в конце учебной четверти или года.

‒ Оценивание должно быть только критериальным. Критериями могут выступать результаты, соответствующие учебным целям.

‒ Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны учащимся или могут вырабатываться ими совместно.

‒ Обучающиеся должны включаться в контрольно-оценочную деятельность, при этом приобретая навыки и привычку к самооценке.

По словамТ.И.Тишиной: «Принципы современной системы оценивания:

‒ в центре оценивания — ученик;

‒ учитель определяет, что оценивать, каким образом, как реагировать на полученную информацию;

‒ оценивание — непрерывный процесс, запускающий механизм обратной связи, с помощью которой учитель получает информацию о том, чему ученики обучились, в какой степени удалось реализовать поставленные учебные цели.

Цель оценивания— улучшить качество обучения».(13)

От того как правильно я оцениванию, зависит отношение ученика к изучаемому предмету, взаимоотношения между учеником и учителем, между учениками внутри группы. Правильное оценивание — залог нашей успешной работы ученика и учителя.

Я считаю, что оценивание на уроке — это процесс ирезультат. Процесс, т. к. учитель самостоятельно или вместе с детьми разрабатывает различные критерии, по которым в дальнейшем будет оценивать свою работу учащихся, а результат, т. к. это показатель, на сколько полно, правильно усвоены знания, какие умения приобретены, какие навыки развиты. Конечно, оценивание стимулирует учебный процесс. Через оценивание учащиеся видят свой прогресс, оценивание «подогревает» стремление узнать больше.

Методы иприемы, которые использую я для привлечения учащихся в процесс оценивания, могут быть адаптированы к потребностям учеников разного возраста и к разным учебным ситуациям и имеют универсальный характер.

В своей работе я использую критериальные модели оценивания: самооценивание, взаимооценивание, рефлексию.

С какими же трудностями сталкиваются учителя при вовлечении школьников в процесс оценивания?

Самая главная проблема — заниженная изавышенная самооценка учащихся. Также приходится сталкиваться с необъективностью оценки: ученики могут завысить или занизить оценку в зависимости от симпатий к тому или иному однокласснику, но постоянная и регулярная работа помогает привести все оценки к единому «знаменателю».

Конечно, проблемы с процессом оценивания есть у всех. В первую очередь, не хватает времени на уроке. Однако — дорогу осилит идущий, мы с этим ничего не сможем сделать: не можем увеличить продолжительность урока и уменьшить количество учеников, но вместе искать наиболее эффективные методы и приемы оценивания, пополнять свой багаж знаний методик — вполне в наших силах.

Уже с января 1 класса(т. к. дети уже «стали учениками»), ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».

- Учимся ставить и вспоминать цель работы на урок.

- Учимся сравнивать результат с целью.

- Учимся находить и признавать ошибки.

- Учимся оценивать сам процесс.

В начальной школе дети очень любят оценивать себя. Поэтому вместе с детьми разрабатываем критерии к разным видам деятельности. Мои первоклассники имеют лист самооценки (возможны разные варианты), который мы заполняем при работе дома и на уроке. Работая на уроке, после каждого этапа, ребенок ставит пометку, сначала это были +, моим детям нравилась фигура звезда, 5 заданий- 5 плюсов, я — звезда

Критерии для самоанализа деятельности ученика на уроке

Оценка урока

Я на уроке

Моё отношение кгерою:

3. Помогал другим

4. Свое мнение__________

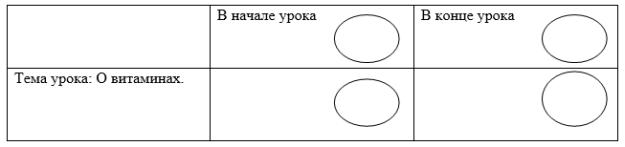

Следующий лист оценивания использую на разных этапах урока по математике. На листе указаны задания, которые взяты под контроль.

Лист оценивания работы обучающегося на уроке математики ирусского языка идругих на начальных этапах

На уроке я работал

Своей работой на уроке

я доволен/ не доволен

Урок для меня показался

Материал на уроке для меня

понятен/ не понятен

Домашнее задание мне кажется

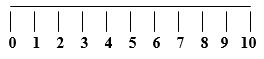

Оцени свою работу. Отметь нужное место на линейке знаком x.

Мои чувства:

Моё отношение кгерою:

У Д И В Л Е Н И Е

О Г О Р Ч Е Н И Е

Оценка урока

Я на уроке

Итог урока

1. Понял материал

2. Узнал больше о …..

3. Помогал другим

4. Свое мнение__________

На уроках русского языка часто использую листы самооценивания для проверки усвоения знаний как пройденного, так и нового материала.

Использовать самооценку можно и во внеурочной деятельности. Практикую на своих уроках парное взаимооценивание, так называемая взаимопроверка.

Я часто использую на уроках чтения карточкуТ.А.Тишиной:

«Лист взаимооценки выразительного чтения»(13)

Критерии чтения

Я как исполнитель

Мнение слушателя

Названы автор и заглавие произведения

Передано настроение автора и героя

Голосом выделены ключевые слова каждой смысловой части

Соблюдены паузы внутри и в конце высказываний

Выбран необходимый темп чтения

Текст прочитан с необходимой громкостью

Удачно нарисован голосом словесный образ…

Слушателям понятно то, о чём было прочитано

Я люблю применять критериальные оценки, так как они дают возможность предусмотреть заранее все аспекты работы ученика, дают возможность ученику правильно, логично построить свою работу, работать на свой результат. В любой момент ученик может улучшить достижения.

Зная критерии оценивания, дети уже осознанно подходят к выполнению заданий и объективно оценивают свои собственные достижения и достижения своих одноклассников.

В начальной школе дети очень любят участвовать в оценке других детей, и я слежу за тем, чтобы оценка была адекватной.

В конце урока обучающиеся проводят самооценку своей деятельности или так называемую рефлексию. Каждый отмечает для себя уровень сложности материала, свою активность на уроке и свой личностный рост.

Рассмотрим варианты рефлексивных заданий, которые я использую на своих уроках.

1. Наш урок (мероприятие, игра) подошел кконцу, и я хочу сказать.

‒ Мне больше всего удалось.

‒ Что я получил от этого урока, мероприятия?

‒ За что ты можешь себя похвалить?

‒ За что ты можешь похвалить одноклассников?

‒ За что ты можешь похвалить учителя?

2. Мои достижения на уроке.

Сегодня на уроке я (мне):

3. Урокпривлекменятем.

‒ навел меня на размышления.

4. Я выбрал эти задания на уроке, потому что:

‒ они мне нравятся больше остальных;

‒ я чувствую, что справлюсь с ними лучше, чем с другими заданиями;

‒ они легче (труднее) остальных заданий.

Лучшим учителем, как известно, является свой собственный жизненный опыт. То, что нам удается добыть самим, своей головой и собственными руками, всегда дает конкретный результат и плюс еще индивидуальное развитие.

Во 2 классе я использую уже как прогностическая оценка, так и ретроспективная оценка. Ретроспективная самооценка — это оценка уже выполненной работы; она намного проще прогностической, поэтому формирование самооценки следует начинать с нее. Прогностическая самооценка — это «точка роста» способностей школьников к оцениванию себя. Предлагать ученикам оценить себя возможно только тогда, когда ретроспективная самооценка ими осознана, адекватна и дифференцирована. Такого рода самооценку предлагаем детям в середине второго класса. Мы с детьми оценку строим от инструкции к заданию.

Работу начинаем с того, что определяем, какими умениями мы должны обладать, чтобы выполнить данное задание правильно. Каждое умение мы фиксируем в виде шкалы на доске, дети у себя в тетрадке. Это и есть критерии. Затем я прошу детей подумать и предположить, на сколько, успешно они могут справиться с данной задачей, т. е. оценить, на сколько, хорошо у них сформировано каждое из перечисленных умений по уровням. Это и есть прогностическое оценивание.

Затем, ученики выполняют упражнение, проверяют свою работу по эталону и еще раз возвращаются к оцениванию своих умений. У нас в классе «крестик» на шкале либо берется в круг, другим цветом, если оценка совпадает, либо на шкале чертится другой «крестик» и, конечно, комментируем свой результат.

Далее проверку осуществляю я — либо соглашаюсь с оцениванием, либо нет. Не совпадение оценки — это предмет разговора между учителем и учеником.

Новая система оценивания без тесного взаимодействия с родителями невозможна. Поэтому уже в начале сентября на первом классном родительском собрании я, так же как и мои коллеги, работающие со мной в одно параллели, ознакомила родителей с новой формой накопительной оценки — портфолио, зачитала Положение о портфолио обучающихся начальной школы, назвала основные разделы портфолио «Титульный лист»; «Знакомьтесь, это — я»; «Мое имя»; «Моя семья»; «Мои друзья»; «Мои увлечения»; «Мои достижения», а так же указала целевые установки создания портфолио для ученика и для родителей.

Портфолио — это коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В состав портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности. И эта деятельность протекает как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.

В течение учебного года на каждого ребенка оформляется «Лист индивидуальных достижений» по учебным предметам, который является основанием для итоговой аттестации в конце четверти, полугодия и учебного года. Здесь также фиксируется продвижение младшего школьника в освоении всех умений, которые необходимы для формирования устойчивых навыков чтения, письма, вычислительных навыков и др.

Очень важно было научить детей правильно оценивать свои учебные возможности. Не научить детей способам самооценки — значит, во-первых, не развивать его объективное принятие оценки учителя; во-вторых, не ориентировать их на самосовершенствование. Надо было показать и научить детей эталонам самооценки, способам обнаружения возможных ошибок и, конечно же, пути их исправления.

Но главный успех моей деятельности вижу в том, что ребята с удовольствием идут на урок, хотят учиться, не боятся высказывать свои мнения, оценки, самостоятельно добывать информацию и стремятся знать больше.

Источник

Реферат «Современные формы и методы оценивания образовательных результатов школьников»

материал

Реферат «Современные формы и методы оценивания образовательных результатов школьников»

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| sovremennye_formy_i_metody_otsenivaniya.docx | 33.34 КБ |

Предварительный просмотр:

Администрация г. Улан-Удэ

Комитет по образованию

Муниципальное автономное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Улан-Удэ»

На тему: «Современные формы и методы оценивания

образовательных результатов школьников»

Выполнила: Лебедева Н.С.,

учитель русского языка и литературы

Современные формы и методы оценивания

образовательных результатов школьников

Актуальность выбранной темы объясняется переходом от стандартов первого поколения к новым Федеральным государственным образовательным стандартам. Внедрение стандартов нового поколения направлено на совершенствование системы образования, которая предполагает не только освоение младшими школьниками опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную деятельность, становление учебной самостоятельности для создания прочного фундамента последующего обучения. Если основным направлением системы оценки стандартов первого поколения является оценка уровня освоения учащимися обязательного минимума, то новые стандарты ориентируют образовательный процесс на достижение качественно новых целей и результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение обязательного минимума содержания образования, а овладение системой способов действий с изучаемым учебным материалом.

В связи с этим актуальной является проблема совершенствования системы контроля и оценивания достижений школьников.

Таким образом, актуальной педагогической проблемой сегодня является приведение в соответствие системы оценивания с современными целями образования.

Целью данной работы является охарактеризовать современные методы и формы оценивания на примере рейтинговой накопительной системы, безотметочной системы оценивания.

Исходя из цели, следует выделить следующие задачи исследования:

- Выявить недостатки пятибалльной системы оценивания;

- Дать классификацию и характеристику методов оценивания;

- Охарактеризовать безотметочное обучение и рейтинговую накопительную систему как современные методы оценивания образовательных результатов школьников;

- На примере изучения показать эффективность безотметочного обучения и рейтинговой накопительной системы оценивания учащихся.

Объект исследования: методы и формы оценивания образовательных результатов школьников.

Предмет исследования: использование безотметочного обучения и рейтинговой накопительной системы оценивания образовательных результатов школьников.

Гипотеза исследования: можно предположить, что применение безотметочного обучения и рейтинговой накопительной системы оценивания образовательных результатов школьников покажут более глубокий качественный срез знаний учащихся, способствуют развитию самооценки, повысит интерес к обучению, будет стимулировать развитие учащегося с учетом индивидуальных возможностей.

Методы исследования: изучение литературы по проблеме, изучение школьной документации, опрос учителей и учащихся, наблюдение, эксперимент.

Ведущий компонент новых стандартов

Новые стандарты устанавливают в качестве своего ведущего компонента требования к результатам освоения основных образовательных программ, которые определяются на основе общественного договора между личностью, обществом и государством и подразумевают тем самым распределение ответственности за достигаемые результаты между всеми участниками договора.

Новые стандарты устанавливают:

- Ориентиры развития системы образования, определяющие основные направления образования;

- Требования к содержанию и организации образовательного процесса;

- Описание ожидаемых индивидуальных достижений школьников.

Основным направлением оценки при новом подходе становится оценка результатов деятельности по реализации и освоению основных образовательных программ.

Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое связывает их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной самостоятельности школьников.

Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов:

Под личностными результатами в стандарте понимается становление самоопределения личности, включая развитие основ гражданской идентичности, формирование внутренней позиции школьника, развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности, развитие системы ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том числе морально-этической ориентации, отражающих их индивидуально-личностные позиции, чувства и личные качества.

Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности – познавательные – коммуникативные и способы регуляции своей деятельности:

Универсальные способы деятельности осваиваются обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются учащимися как в рамках образовательного процесса, в рамках внеурочной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный материал обучающимися в ходе изучения учебного предмета.

К основным результатам начального общего образования стандарт относит:

- формирование универсальных и предметных способов действий, опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;

- воспитание основ умения учиться – способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

- индивидуальный прогресс развития личности.

Документ, который конкретизирует, уточняет требования ФГОС к бразовательным результатам являются «Планируемые результаты освоения образовательных программ». Таким образом, оценка достижения требований стандартов сводится к оценке достижения планируемых результатов.

Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение обязательного минимума содержания образования, а овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом.

Концепция и требования стандартов указывают, что к результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников относится способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основании:

- системы научных знаний и представлении о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах,

- умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, обобщенных способов деятельности;

- коммуникативных и информационных умений.

Такая переориентация не только отвечает потребностям образовательного процесса, но и меняет место и роль системы оценки.

Особенности системы оценки достижения требований стандарта к образовательным результатам.

Основные особенности стандартов второго поколения – подход к стандарту как общественному договору, нацеленность стандартов и регулируемого ими учебного процесса на достижение результата – требуют внесения изменений во все компоненты учебного процесса:

- организацию и содержание совместной учебной деятельности учителя и школьников;

- отбор и организацию учебного материала;

- учебную среду.

Прежде всего меняется её роль и функции в образовательной программе. Система оценивания выступает не только как средство обучения, регулятор образовательной программы, но и как:

- самостоятельный и самоценный элемент содержания;

- средство повышения эффективности преподавания и учения;

- фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования;

- регулятор программы обучения.

Оценочная деятельность учителя строится на основе следующих принципов:

- оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.

- Всегда есть более одного метода оценивания для каждой цели

- Ни один метод не может адекватно оценить все разнообразие способностей ученика

- Важно провести предварительную проверку, чтобы увидеть подходит ли метод для данной программы.

- Невозможно использовать все методы (время и ресурсы)

- Необходимо установить приоритеты использования методов

- Нет идеального метода для измерения всех целей/результатов

- Необходимо использовать имеющиеся в наличие ресурсы

- Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.

- Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут».

- Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п.

- У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.

- Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от педагога оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачёт» по патриотизму» и т.п.

- Обеспечение личной психологической безопасности ученика.

- Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса.

При этом итоговая отметка может быть выставлена как обобщенный результат накопленного за период обучения отметок.

- Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты обучения. При этом нормы и критерии оценивания, алгоритм выставления отметки известны заранее и педагогам, и учащимся.

- Оцениваются с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка.

- Оценивать можно только то, чему учат.

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.

В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения ответственности между различными участниками образовательного процесса. В частности, при выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания повышенной сложности.

В системе оценивания в общей школе используется преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой.

Внешняя оценка, проводимая различными независимыми службами, осуществляется, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации ОУ и т.п.), результаты которых не влияют на итоговую отметку детей, участвующих в этих процедурах.

Новые образовательные стандарты внесли изменения не только в содержание образования, но и в требования к результатам обучения, и в подходы к диагностике и к оценке результатов. Перед педагогами встали следующие вопросы:

- В чем особенность предметных, метапредметных и личностных результатов и как их оценить?

- Как оценивать сформированность действий, а не просто наличие знаний?

- Как по-новому использовать отметки, уровни достижений?

- Как фиксировать новые результаты, чтобы ими пользоваться?

- Какие современные формы и методы оценивания применять?

Выявлены особенности контроля и оценки учебных достижений, обеспечивающие реализацию ФГОС.

- Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования).

- Использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки.

- Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач.

- Выделение предметно-деятельностных (содержательных) линий;

- Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их.

- Оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

- Организация и самооценка учащихся.

- Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений.

- Использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, наблюдения и др.

- Ритмическая организация образовательного пространства учебного года

Постепенное введение Образовательных стандартов в учебный процесс способствовало постепенному ознакомлению, подбору, апробации форм и методов оценивания; выявление скрытых рисков при нововведении, родумывание оформление и способы передачи для взаимоконтроля между всеми участниками образовательного процесса; понимание, что система оценки результатов будет развиваться, по ходу её внедрения, будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.

Историческое понимание формы и метода

Понятие формы пришло в педагогику из философии. Исторически философское понимание формы заключается в определении ее как структуры какого-либо содержания. Педагогическая форма – это устойчивая завершенная организация педагогического процесса в единстве его компонентов (В.С.Безрукова).

Оценивание знаний (для разных целей) может происходить всегда, в том числе во время изучения нового материала и выполнения тренировочных упражнений. При оценивании знаний (качества усвоения информации) и некоторых интеллектуальных умений педагог может применять специальные опросы и контрольные работы. Как правило, педагог отводит особое время на занятии (или целое занятие) для оценивания обучающихся (опрос, контрольные работы, проведение «контрольных» упражнений, тренажеров) или предлагает специальное домашнее задание, которое подлежит оцениванию. Иногда для оценивания давно практикуемых умений и навыков (работа в малых группах, краткое выступление) педагог может совмещать оценивание с выполнением «тренировочного» упражнения по другой теме или по отработке иных умений и навыков.

В качестве примеров методов оценивания можно назвать следующие:

- Тест.

- Экспресс-опрос («летучка»).

- Расширенный опрос.

- Игровые методы оценивания.

- Контрольное упражнение.

- Наблюдение.

- Самооценка.

- Беседа (общая дискуссия, обсуждение, подведение итогов) и др.

Очень часто категории метод и форма смешиваются или употребляются как синонимы.

Слово метод в переводе с греческого означает исследование, способ. Философия рассматривает метод как способ достижения целей, определенным образом упорядоченную деятельность. В литературе существуют различные подходы к определению этого понятия. С точки зрения И.Ф. Харламова, метод – это способ обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению различных дидактических задач, направленных на овладение изучаемым материалам. Как многомерное понятие метод обучения имеет много сторон, в соответствии с чем методы можно группировать в системы. В связи с этим существует множество классификаций методов.

Достаточно широкое распространение получила классификация по характеру познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин)

(рассказ, беседа, объяснение, доклад, показ, инструктаж)

(лекция, пример, демонстрация, алгоритмическое предписание, упражнение)

(беседа, проблемная ситуация, игра, обобщение)

(диспут, наблюдение, самостоятельная работа, лабораторная работа)

(исследовательское моделирование, сбор новых фактов, задание, проектирование)

Наибольшее распространение в дидактике получила классификация методов обучения Ю.К. Бабанского, в которой выделяются три группы методов обучения: методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности

Словесные, наглядные, практические

Индуктивные и дедуктивные

Репродуктивные и проблемно-поисковые

Самостоятельной работы и работы под руководством учителя

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности

Методы стимулирования и мотивации интереса к учению

Методы стимулирования и мотивации долга, ответственности в учении

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности

Методы устного контроля и самоконтроля

Методы письменного контроля и самоконтроля

Методы лабораторного контроля и самоконтроля

Сравнительный анализ методов обучения, применяемых в России и за рубежом, позволяет дополнить предлагаемые выше классификации импрессивными и экспрессивными методами обучения — оценочными.

Импрессивные методы обучения (от латинского impressio — впечатление, переживание, чувство) сводятся к организации участия детей в экспонированных ценностях: социальных, моральных, эстетических, научных. Метод основан на активизации такой деятельности как:

- получение информации о произведении, его создателе, полное сосредоточение на восприятии и участие в ходе экспонирования произведения;

- соответствующая форма собственной активности участников, выражающая главную идею произведения;

- сопоставление этой идеи с принципами поведения участников, практические выводы в отношении собственного поведения и поступков.

Экспрессивные методы (от латинского expressio — выражение) основаны на создании ситуаций, в которых участники сами создают или воссоздают конкретные ценности, как бы выражая себя и одновременно переживая их. Создание картин, скульптур, короткометражных фильмов, других произведении.

Метод оценивания — способ теоретического исследования или практического осуществления.

Форма оценивания — установленный образец чего-нибудь, придать чему-нибудь окончательную, установленную или необходимую форму.

Объединив эти два понятия, приходим к выводу, что формы и методы оценки должны обеспечить самое главное – комплексную оценку результатов. Результаты ученика — это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. Причем, оценки и отметки нужны не сами по себе, а для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.

С целью проведения текущего оценивания используются следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ.

Современные методы и формы оценивания

Следовательно, школе требуется создать такую систему оценивания, которая бы точно и объективно позволяла бы отслеживать не только отдельные стороны или проявления способностей ученика — как в отношении освоения им системы знаний, так и в отношении освоения способов действий, но и давала бы действительно целостное, а не разрозненное представление об учебных достижениях ребенка, о достижении им планируемых результатов обучения.

Однако эти способы требуют дополнения такими методами, которые позволяли бы получать интегральную оценку, оценивающую суммарный результат наших усилий, который можно определенным образом связать с достижением того или иного уровня компетентности, по крайней мере — в решении учебных задач. Один из таких методов — проведение итоговых комплексных проверочных работ в конце каждого года обучения.

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также портфолио, выставки и презентации крупных целостных, законченных работ, отражающие результаты усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени, и требующие для своего выполнения активизации различных сторон учебной деятельности — от навыков организации своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. «Оценка и взаимооценка портфолио происходят постоянно при обмене информацией, при презентации портфолио, о выборе конкретных форм и критериях оценки портфолио стоит договориться заранее.».

Гипотеза. В результате проведенной работы предполагали, что построенная система контроля и оценки учебных достижений будет более эффективной по сравнению с традиционной. Она обеспечит более объективную и качественную обратную связь, будет поддерживать и стимулировать учащихся, включит их в контрольно-оценочную деятельность.

Для реализации первой задачи необходимо было изучить научную и методическую литературу по проблеме оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования.

Изучив литературу, пришли к пониманию, что система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы образования и является необходимой частью повышения уровня образовательных достижений каждого ученика.

Пришли к выводу, что, прежде всего, меняется роль системы оценивания и функции в образовательном процессе. Система оценивания выступает не только как средство обучения, регулятор образовательного процесса, но и как:

- самостоятельный и самоценный элемент содержания;

- средство повышения эффективности преподавания и учения;

- фактор, обеспечивающий единство вариативной системы

- регулятор программы обучения.

Если раньше учитель ориентировался только на результат сформированности предметных знаний, умений и навыков, выраженный в отметках-баллах, то сегодня его должен интересовать процесс формирования личности в учебной деятельности, который нельзя просто зафиксировать отметкой баллом.

В Рекомендациях по проектированию учебного процесса, направленного на достижение требований стандарта к результатам освоения основных образовательных программ отмечается, что школьная система оценивания, ориентированная на эффективное обучение и научение ребенка, должна, как минимум, позволять:

- осуществлять информативную и регулируемую (дозированную) обратную связь, давая ученику информацию о выполнении им программы, о том, насколько он продвинулся вперед, а на определенном этапе и об общем уровне выполнения, и о слабых своих сторонах, с тем, чтобы он мог обратить на это особое внимание; учителю же обратная связь должна давать информацию о том, достиг он или нет поставленных им целей;

- использовать ее как форму поощрения, но не наказания, стимулировать учение, сосредотачиваться более на том, что ученики знают, чем на том, чего они не знают;

- отмечать с ее помощью даже незначительные продвижения учащихся, позволяя им продвигаться в собственном темпе и не используя фактор времени (поскольку скорость почти никогда не имеет отношения к качеству научения);

- ориентировать ученика на успех и не способствовать наклеиванию ярлыков, в том числе связанных с нереалистическими ожиданиями проверяющих;

- опираться на широкую основу, а не только на достижения ограниченной группы учащихся (класса), содействовать становлению и развитию самооценки.

Итак, оценочная деятельность учителя должна строиться на основе следующих общих принципов:

1.Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. При этом итоговая отметка может быть выставлена как обобщенный результат накопленных за период обучения отметок.

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты обучения. При этом нормы и критерии оценивания, алгоритм выставления отметки известны заранее и педагогам и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка. Оценивать можно только то, чему учат.

4.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке.

5.В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения ответственности между различными участниками образовательного процесса. В частности, при выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания повышенной сложности.

Всё это требует расширение существующей практически повсеместно системы оценивания, выраженной в баллах по пятибалльной шкале. Такая оценка ограничивается сугубо утилитарной целью: проверить степень усвоения знаний, выработку умений и навыков по конкретному учебному предмету и носит крайне неинформативный характер как для учителя, поскольку не позволяет ему выносить суждения об эффективности программы обучения, ни об индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, так и для ученика, поскольку дает ему информацию лишь об общем уровне выполнения программы, но не о характере испытываемых затруднений, не позволяет развивать рефлексию и такие универсальные учебные действия, как умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения.

- Абакумова Н. Н., Малкова И. Ю. Компетентностный подход в образовании: организация и диагностика. — Томск: Томский государственный университет, 2007. — 368 с.

- Воронцов А. Б. Организация учебного процесса в условиях Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (образовательная система Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова). Методические рекомендации. /М.: ОИРО, 2010. — 64 с.

- Воронцов А. Б. Что развивает и чего не развивает учебная деятельность? /– Вопросы психологии. — 1988. — 5. — с.75.

- Данилов Д. Д. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в «Школе 2100» (технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), Вита-Пресс, 2012 г., 168 стр.

- Демидова М. Ю., Иванов С. В., Карабанова О. А. и др. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. /.; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. — 215 с. — (Стандарты второго поколения).

- Иванов С. В., Карабанова О. А., «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Часть 1. ФГОС» 125 стр.

- Калинина Н. В., Прохорова С. Ю., Горбылёва А. Я. Методика оценки учебных достижений в начальной школе: Практическое пособие. /– М.: АРКТИ, 2006. — 72 с. — (Школьное образование).

- Мылова И. Б. Инновации в образовательных технологиях. Учебно-методическое пособие. — СПБ.: СПБ АППО, 2012 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. /

- М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009. 215 с. технологию будущего. // Дистанционное образование. 2010 № 4, стр. 28–33

Источник