Современные методы очистки газовых выбросов

Большинство газообразных выбросов опасных соединений в атмосферу, образующиеся в результате деятельности промышленных производств, содержат:

- взвешенные частицы (аэрозоли) твердых соединений (пыль различных источников происхождения, дым) и жидкостей (туман);

- газообразные и парообразные вещества (кислоты, галогены и галогенопроизводные вещества, газообразные оксиды, альдегиды, кетоны, спирты, углеводороды, амины, нитросоединения, пары металлов, пиридины, меркаптаны и т.д.).

Сегодня в современной промышленности находят применение всего лишь несколько приемов очищения газов от агрессивных аэрозольных соединений.

Методы очистки газовых выбросов

· Механическая очистка, включающая:

— Гравитационное осаждение. Во время этой процедуры, происходящей в специализированных газоотстойниках, оседание взвешенных частиц происходит под воздействием силы тяжести во время циркуляции загрязненного газа с небольшой скоростью без изменения направления потока. Данный метод газоочистки является подготовительным этапом перед осуществлением дальнейших газоочистительных процедур, эффективен только для достаточно объемных частиц пыли диаметром больше чем 50-100 мкм, при этом степень очистки невысокая — порядка 40-50%.

— Инерционная и центробежная блокировка пыльных частиц также обладают достаточно низкими показателями очистки (20-70%), применяются в комплексе с другими операциями газофильтрации.

— Фильтрация – сравнительно недорогая и популярная операция тонкой газоочистки. Газ прокачивают через разнообразные фильтрующие материалы, такие как: хлопковые и шерстяные ткани, химволокна, стеклонить, керамика, металлокерамика, пористый пластик.

— «Мокрые» способы очищения — промывание газа водой. Данный способ универсален и является часто применяемой процедурой при проведении завершающих газоочистительных операций, используется для очищения газов (преимущественно предназначенных для охлаждения) от пылевых частиц, дыма и тумана различных величин.

· Электростатическое очищение – подразумевает ионизацию и зарядку частиц аэрозоля, когда газ пропускают сквозь электромагнитное поле высокого напряжения, образуемое коронирующими электродами.

· Звуковая и ультразвуковая коагуляция. Пока достаточно дорогие и редко встречающиеся очистительные процессы аэрозольных соединений, происходит увеличение размера аэрозольных частиц, тем самым облегчается их фильтрация традиционными процедурами.

Рассмотрим самые широко применяемые приемы газоочистки от парообразных и газообразных загрязнителей:

Используется в производственной деятельности для выделения из газов: двуокиси серы, сульфида водорода и иных химических соединений серы, оксидов азота, паров кислот диоксида и оксида углерода, фенола, формальдегида, летучих растворителей и т.д.

· Адсорбция твердыми поглотителями – адсорбентами (активный уголь, высушенный гель поликремниевой кислоты, аморфный оксид алюминия, натуральные и искусственные цеолиты).

Представляет собой наиболее перспективный метод газоочистки, который применяется при проведении разноплановых технологических операций, таких как: сортировка парогазовых смесей на составляющие элементы с выделением фракций, осушка газов, санация газовых выбросов. Компания «ЭКСИС» разрабатывает и производит малогабаритные адсорбционные установки осушки газа – наилучший выбор для реализации комплекса мер по глубокой осушке, а также подготовке сжатого воздуха или азота для дальнейшего применения подготовленного газа в необходимом технологическом процессе. Кроме того, в комплект поставки входит зарегистрированный в Государственном Реестре средств измерений измеритель влажности газов гигрометр серии ИВГ-1, номер регистрации 15501-12.

· Каталитическое очищение газов.

Вследствие каталитических химических реакций ядовитые примеси, имеющиеся в газе, обращаются в иные вещества, в основном не представляющие угрозу природе. Впрочем, в отдельных случаях, получаемые соединения устраняют, для этого необходимо дополнительно проводить осушку очищенного газа посредством адсорбционных установок осушки газа и входящих в их комплектацию измерителей микровлажности газов.

В заключение можно отметить, что будущее за безотходными технологиями в промышленном производстве, которые предполагают разработку инновационных комплексов с индивидуальными системами технического и энергетического обеспечения. Производственное предприятие «будущего» не образует сточные воды и твердые отходы, не выбрасывает вредные вещества в атмосферу, не использует воду из природных источников.

Источник

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ

Выбросы в атмосферу вредных веществ ведут к нарушению экологического равновесия природной среды. Основными способами очистки воздуха от паров и газов являются сорбционные и окислительные (Рис.2.3.9.). При применении сорбционных методов вредные вещества извлекаются из газового потока твердыми или жидкими поглотителями. Собственно сорбционные способы можно разделить на две большие группы — адсорбционные иабсорбционные способы.

Адсорбционный метод.При применении адсорбционного метода улавливаются пары многих органических растворителей органических и неорганических веществ. Принцип построения установок очень прост и практически постоянный для работы по улавливанию различных газов. Адсорбционная установка состоит из двух адсорберов, заполненных твердым поглотителем (адсорбентом) и вспомогательного оборудования. Загрязненная газо-воздушная смесь, проходя через слой адсорбента, очищается от вредных примесей, а адсорбент насыщается поглощенным веществом. После полного насыщения поглотитель заменяется новым, а старый регенерируется. Регенерация, как правило, осуществляется обдувкой водяным паром. В результате такой работы, поглотитель очищается, а вредные вещества конденсируется в виде ценных растворителей, и возвращаются в производство. В качестве адсорбентов широко используются вещества с высокоразвитой удельной поверхностью и пористостью, такие как активированный уголь, пемза, силикагель, окись алюминия, цеолиты и другие поглотители.Достоинством адсорбционного метода является высокая эффективность очистки выбросов от вредных (ядовитых) веществ, которая достигает 97-99%. Возвращение (рекуперация) уловленного вещества в производства осуществляется в виде товарного продукта. Недостатками адсорбционного метода является высокая эффективность очистки вредных выбросов только при низких температурах. Однако вредные выбросы производства в атмосферу в большинстве своем имеют высокую температуру, что затрудняет применение адсорбционного способа очистки. Существенными недостатками являются ограниченный срок службы адсорбента и большие энергозатраты, связанные с его регенерацией, низкие объемные скорости (м 3 /с) очистки, что приводит к увеличению адсорбентов.

Абсорбционный метод основан на физическом и химическом поглощении жидкими абсорбентами токсичных газообразных веществ. Обезвреживание производится в скрубберах, барботажных и пенных аппаратах, ловушках, трубах Вентури. В абсорбционной колонне промывочная жидкость, (с которой контактируют загрязненные газы), может быть представлена водой, едким натром, известковым молоком, аммиачной щелочью, раствором соды и др. Эффективность очистки с применением аппаратов различных конструкций колеблется от 90- 99%.

К недостаткам абсорбционного способа очистки вредных выбросов в атмосферу можно отнести следующие. Это громоздкое оборудование, требующее больших производственных площадей; образование твердых осадков, забивающих оборудование; возникновение коррозионных сред; охлаждение вредных выбросов до температур 30С –40С; нейтрализация сточных вод.

Для санитарной очистки выбросов, имеющих многокомпонентный состав вредных горючих веществ, применяют окислительные способы. Окислительные способы можно разделить на две большие группы – прямое сжигание и каталитическое дожигание.

Каталитическое дожигание (Рис.2.3.10, 2.3.11).

Предприятия промышленности часто выбрасывают в атмосферу вредные выбросы с очень малой концентрацией (до 2 г/м 3 ) токсичных горючих газов. Прямое сжигание их экономически не выгодно, так как для поддерживания высокой температуры (950С – 1300С) требуется большой дополнительный расход топлива.

Процесс очистки газовоздушной смеси при каталитическом дожигании протекает при низкой температуре 250С – 450С, с разрушением молекул органического вещества до СО2 (диоксида углерода) и H2O. Преимущество данного способа заключается в его универсальности, так как можно очищать выбросы с различными вредными горючими веществами; простотой аппаратурного оформления; небольшими габаритами; пониженным расходом топлива (на 20 – 60 % меньше, по сравнению с прямым сжиганием) за счет применения катализаторов; высокой эффективностью очистки (97

Рис. 2.3.9. Методы очистки воздуха

Если выбросы в атмосферу имеют многокомпонентный состав горючих газов и высокую концентрацию, то необходимо обезвреживать выбросы прямым сжиганием в специальных топочных устройствах (нейтрализаторах) или в открытом диффузионном факеле.

Экономически каталитический способ в три раза дешевле других методов очистки. Выбор технологической схемы очистки и конструкции аппаратов зависит от конкретных условий производства, количества, температуры выбросов, состава и концентрации горючих компонентов и других факторов.

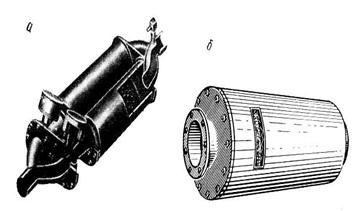

Рис. 2.3.10. Каталитические нейтрализаторы НК и НКД.

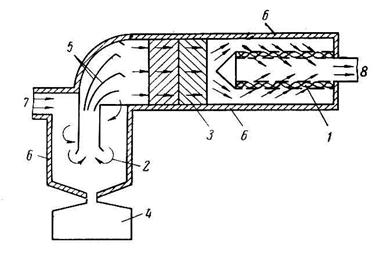

Принципиальная схема установки каталитического дожигания (2.13.) включает вентилятор – для протягивания загрязненного воздуха; теплообменник – подогреватель, в котором воздушная смесь нагревается до определенной температуры и контактный аппарат, где на катализаторе при повышенной температуре происходит деструктивное окисление токсичных соединений.

Рис.2.3.11. Схема нейтрализатора выхлопных газов с каталитическим дожиганием: 1 – катализатор; 2 – фильтр грубой очистки; 3 – фильтр тонкой очистки; 4 – масло и топливосборник; 5 – лопатки для выравнивания газового потока; 6 – теплоизоляционный слой; 7 – газы от двигателя; 8 – выход газов в атмосферу

Материалом для катализаторов может быть силикагель, окись алюминия, окислы не благородных металлов и т.д. По форме катализаторы могут быть с упорядоченной структурой и насыпные катализаторы (рис.3.5.2.). Насыпные катализаторы представлены в виде проволок, гранул, сеток. Однако они создают высокое сопротивление газовому потоку до 2943 Па и выше. Катализаторы с упорядоченной структурой очень эффективны и по форме напоминают гофрированную ленту, фарфоровые стержни.

Таким образом, для предупреждения загрязнения атмосферы промышленными выбросами необходимо более широко и квалифицировано применять современные способы очистки и своевременно контролировать их эффективную работу.

Источник

Современные технологии воздухоочистки

В настоящее время в промышленности разработано и опробовано большое количество различных методов очистки газов от технических загрязнений: NOx, SO2, H2S, NH3, оксида углерода, различных органических и неорганических веществ.

В настоящее время в промышленности разработано и опробовано большое количество различных методов очистки газов от технических загрязнений: NOx, SO2, H2S, NH3, оксида углерода, различных органических и неорганических веществ.

Абсорбционный метод.

Абсорбция представляет собой процесс растворения газообразного компонента в жидком растворителе.

Абсорбционные системы разделяют на водные и неводные. Во втором случае применяют обычно малолетучие органические жидкости. Жидкость используют для абсорбции только один раз или же проводят ее регенерацию, выделяя загрязнитель в чистом виде.

Схемы с однократным использованием поглотителя применяют в тех случаях, когда абсорбция приводит непосредственно к получению готового продукта или полупродукта. В качестве примеров можно назвать:

- получение минеральных кислот (абсорбция SO3 в производстве серной кислоты, абсорбция оксидов азота в производстве азотной кислоты);

- получение солей (абсорбция оксидов азота щелочными растворами с получением нитрит-нитратных щелоков, абсорбция водными растворами извести или известняка с получением сульфата кальция);

- других веществ (абсорбция NH3 водой для получения аммиачной воды и др.).

Схемы с многократным использованием поглотителя (циклические процессы) распространены шире.

Их применяют для улавливания углеводородов, очистки от SO2 дымовых газов ТЭС, очистки вентгазов от сероводорода железно-содовым методом с получением элементарной серы , моноэтаноламиновой очистки газов от CO2 в азотной промышленности.

В зависимости от способа создания поверхности соприкосновения фаз различают поверхностные, барботажные и распыливающие абсорбционные аппараты:

- В первой группе аппаратов поверхностью контакта между фазами является зеркало жидкости или поверхность текучей пленки жидкости. Сюда же относят насадочные абсорбенты, в которых жидкость стекает по поверхности загруженной в них насадки из тел различной формы.

- Во второй группе абсорбентов поверхность контакта увеличивается благодаря распределению потоков газа в жидкость в виде пузырьков и струй. Барботаж осуществляют путем пропускания газа через заполненный жидкостью аппарат либо в аппаратах колонного типа с тарелками различной формы.

- В третьей группе поверхность контакта создается путем распыления жидкости в массе газа. Поверхность контакта и эффективность процесса в целом определяется дисперсностью распыленной жидкости.

Наибольшее распространение получили насадочные (поверхностные) и барботажные тарельчатые абсорберы.

Для эффективного применения водных абсорбционных сред удаляемый компонент должен хорошо растворяться в абсорбционной среде и часто химически взаимодействовать с водой, как, например, при очистке газов от HCl, HF, NH3, NO2. Для абсорбции газов с меньшей растворимостью (SO2, Cl2, H2S) используют щелочные растворы на основе NaOH или Ca(OH)2.

Добавки химических реагентов во многих случаях увеличивают эффективность абсорбции благодаря протеканию химических реакций в пленке.

Для очистки газов от углеводородов этот метод на практике используют значительно реже, что обусловлено, прежде всего, высокой стоимостью абсорбентов.

Общими недостатками абсорбционных методов является образование жидких стоков и громоздкость аппаратурного оформления.

Адсорбционный метод.

Адсорбционный метод являются одним из самых распространенных средств защиты воздушного бассейна от загрязнений. Только в США введены и успешно эксплуатируются десятки тысяч адсорбционных систем.

Основными промышленными адсорбентами являются активированные угли, сложные оксиды и импрегнированные сорбенты. Активированный уголь (АУ) нейтрален по отношению к полярным и неполярным молекулам адсорбируемых соединений. Он менее селективен, чем многие другие сорбенты, и является одним из немногих, пригодных для работы во влажных газовых потоках. Активированный уголь используют, в частности, для очистки газов от дурно пахнущих веществ, рекуперации растворителей и т.д.

Оксидные адсорбенты (ОА) обладают более высокой селективностью по отношению к полярным молекулам в силу собственного неоднородного распределения электрического потенциала. Их недостатком является снижение эффективности в присутствии влаги. К классу ОА относят силикагели, синтетические цеолиты, оксид алюминия.

Можно выделить следующие основные способы осуществления процессов адсорбционной очистки:

После адсорбции проводят десорбцию и извлекают уловленные компоненты для повторного использования. Таким способом улавливают различные растворители, сероуглерод в производстве искусственных волокон и ряд других примесей.

После адсорбции примеси не утилизируют, а подвергают термическому или каталитическому дожиганию. Этот способ применяют для очистки отходящих газов химико-фармацевтических и лакокрасочных предприятий, пищевой промышленности и ряда других производств. Данная разновидность адсорбционной очистки экономически оправдана при низких концентрациях загрязняющих веществ и (или) многокомпонентных загрязнителей.

После очистки адсорбент не регенерируют, а подвергают, например, захоронению или сжиганию вместе с прочно хемосорбированным загрязнителем. Этот способ пригоден при использовании дешевых адсорбентов.

Для десорбции примесей используют нагревание адсорбента, вакуумирование, продувку инертным газом, вытеснение примесей более легко адсорбирующимся веществом, например, водяным паром. В последнее время особое внимание уделяют десорбции примесей путем вакуумирования, при этом их часто удается легко утилизировать.

Для проведения процессов адсорбции разработана разнообразная аппаратура. Наиболее распространены адсорберы с неподвижным слоем гранулированного или сотового адсорбента. Непрерывность процессов адсорбции и регенерации адсорбента обеспечивается применением аппаратов с кипящим слоем.

В последние годы все более широкое применение получают волокнистые сорбционно-активные материалы.

Мало отличаясь от гранулированных адсорбентов по своим емкостным характеристикам, они значительно превосходят их по ряду других показателей.

Например, их отличает более высокая химическая и термическая стойкость, однородность пористой структуры, значительный объем микропор и более высокий коэффициент массопередачи (в 10-100 раз больше, чем у сорбционных материалов). Установки, в которых используются волокнистые материалы, занимают значительно меньшую площадь.

Масса адсорбента при использовании волокнистых материалов меньше, чем при использовании АУ в 15-100 раз, а масса аппарата в 10 раз. Сопротивление слоя не превышает при этом 100 Па.

Повысить технико-экономические показатели существующих процессов удается также путем оптимальной организации стадии десорбции, например, за счет программированного подъема температуры.

Следует отметить эффективность очистки на активированных углях сотовой (ячеистой) структуры, обладающих улучшенными гидравлическими характеристиками. Такие сорбенты могут быль получены нанесением определенных композиций с порошком АУ на вспененную синтетическую смолу или вспениванием смеси заданного состава, содержащей АУ, а также выжиганием наполнителя из смеси, включающей АУ вместе со связующим.

Еще одним направлением усовершенствования адсорбционных методов очистки является разработка новых модификаций адсорбентов — силикагелей и цеолитов, обладающих повышенной термической и механической прочностью. Однако гидрофильность этих адсорбентов затрудняет их применение.

Наибольшее распространение получили адсорбционные методы извлечения из отходящих газов растворителей, в том числе хлорорганических. Это связано с высокой эффективностью процесса очистки газов (95-99%), отсутствием химических реакций образования вторичных загрязнителей, быстрой окупаемостью рекуперационных установок (обычно 2-3 года) благодаря повторному использованию растворителей и длительным (до 10 лет) сроком службы АУ.

Ведутся активные работы по адсорбционному извлечению из газов оксидов серы и азота.

Адсорбционные методы являются одним из самых распространенных в промышленности способов очистки газов. Их применение позволяет вернуть в производство ряд ценных соединений. При концентрациях примесей в газах более 2-5 мг/м³, очистка оказывается даже рентабельной.

Основной недостаток адсорбционного метода заключается в большой энергоемкости стадий десорбции и последующего разделения, что значительно осложняет его применение для многокомпонентных смесей.

Термическое дожигание.

Дожигание представляет собой метод обезвреживания газов путем термического окисления различных вредных веществ, главным образом органических, в практически безвредных или менее вредных, преимущественно СО2 и Н2О.

Обычные температуры дожигания для большинства соединений лежат в интервале 750-1200 °C. Применение термических методов дожигания позволяет достичь 99%-ной очистки газов.

При рассмотрении возможности и целесообразности термического обезвреживания необходимо учитывать характер образующихся продуктов горения. Продукты сжигания газов, содержащих соединения серы, галогенов, фосфора, могут превосходить по токсичности исходный газовый выброс. В этом случае необходима дополнительная очистка.

Термическое дожигание весьма эффективно при обезвреживании газов, содержащих токсичные вещества ввиде твердых включений органического происхождения (сажа, частицы углерода, древесная пыль и т.д.).

Важнейшими факторами, определяющими целесообразность термического обезвреживания, являются затраты энергии (топлива) для обеспечения высоких температур в зоне реакции, калорийность обезвреживаемых примесей, возможность предварительного подогрева очищаемых газов. Повышение концентрации дожигаемых примесей ведет к значительному снижению расхода топлива.

В отдельных случаях процесс может протекать в автотермическом режиме, т. е. рабочий режим поддерживается только за счет тепла реакции глубокого окисления вредных примесей и предварительного подогрева исходной смеси отходящими обезвреженными газами.

Принципиальную трудность при использовании термического дожигания создает образование вторичных загрязнителей, таких как оксиды азота, хлор, SO2 и др.

Термические методы широко применяются для очистки отходящих газов от токсичных горючих соединений. Разработанные в последние годы установки дожигания отличаются компактностью и низкими энергозатратами. Применение термических методов эффективно для дожигания пыли многокомпонентных и запыленных отходящих газов.

Термокаталитические методы.

Каталитические методы газоочистки отличаются универсальностью.

С их помощью можно освобождать газы от оксидов серы и азота, различных органических соединений, монооксида углерода и других токсичных примесей. Каталитические методы позволяют преобразовывать вредные примеси в безвредные, менее вредные и даже полезные. Они дают возможность перерабатывать многокомпонентные газы с малыми начальными концентрациями вредных примесей, добиваться высоких степеней очистки, вести процесс непрерывно, избегать образования вторичных загрязнителей.

Применение каталитических методов чаще всего ограничивается трудностью поиска и изготовления пригодных для длительной эксплуатации и достаточно дешевых катализаторов. Гетерогенно-каталитическое превращение газообразных примесей осуществляют в реакторе, загруженном твердым катализатором в виде пористых гранул, колец, шариков или блоков со структурой, близкой к сотовой. Химическое превращение происходит на развитой внутренней поверхности катализаторов, достигающей 1000 м²/г.

В качестве эффективных катализаторов, находящих применение на практике, служат самые различные вещества — от минералов, которые используются почти без всякой предварительной обработки, и простых массивных металлов до сложных соединений заданного состава и строения.

Обычно каталитическую активность проявляют твердые вещества с ионными или металлическими связями, обладающие сильными межатомными полями. Одно из основных требований, предъявляемых к катализатору — устойчивость его структуры в условиях реакции. Например, металлы не должны в процессе реакции превращаться в неактивные соединения.

Современные катализаторы обезвреживания характеризуются высокой активностью и селективностью, механической прочностью и устойчивостью к действию ядов и температур. Промышленные катализаторы, изготавливаемые в виде колец и блоков сотовой структуры, обладают малым гидродинамическим сопротивлением и высокой внешней удельной поверхностью.

Наибольшее распространение получили каталитические методы обезвреживания отходящих газов в неподвижном слое катализатора. Можно выделить два принципиально различных метода осуществления процесса газоочистки — в стационарном и в искусственно создаваемом нестационарном режимах.

1. Стационарный метод.

Приемлемые для практики скорости химических реакций достигаются на большинстве дешевых промышленных катализаторов при температуре 200-600 °C. После предварительной очистки от пыли (до 20 мг/м³) и различных каталитических ядов (As,Cl2 и др.), газы обычно имеют значительно более низкую температуру.

Подогрев газов до необходимых температур можно осуществлять за счет ввода горячих дымовых газов или с помощью электроподогревателя. После прохождения слоя катализатора очищенные газы выбрасываются в атмосферу, что требует значительных энергозатрат. Добиться снижения энергозатрат можно, если тепло отходящих газов использовать для нагревания газов, поступающих в очистку. Для нагрева служат обычно рекуперативные трубчатые теплообменники.

При определенных условиях, когда концентрация горючих примесей в отходящих газах превышает 4-5 г/м³, осуществление процесса по схеме с теплообменником позволяет обойтись без дополнительных затрат.

Такие аппараты могут эффективно работать только при постоянных концентрациях (расходах) или при использовании совершенных систем автоматического управления процессом.

Эти трудности удается преодолеть, проводя газоочистку в нестационарном режиме.

2. Нестационарный метод ( реверс-процесс).

Реверс-процесс предусматривает периодическое изменение направлений фильтрации газовой смеси в слое катализатора с помощью специальных клапанов.

Процесс протекает следующим образом. Слой катализатора предварительно нагревают до температуры, при которой каталитический процесс протекает с высокой скоростью. После этого в аппарат подают очищенный газ с низкой температурой, при которой скорость химического превращения пренебрежимо мала. От прямого контакта с твердым материалом газ нагревается, и в слое катализатора начинает с заметной скоростью идти каталитическая реакция. Слой твердого материала (катализатора), отдавая тепло газу, постепенно охлаждается до температуры, равной температуре газа на входе.

Поскольку в ходе реакции выделяется тепло, температура в слое может превышать температуру начального разогрева. В реакторе формируется тепловая волна, которая перемещается в направлении фильтрации реакционной смеси, т.е. в направлении выхода из слоя. Периодическое переключение направления подачи газа на противоположное позволяет удержать тепловую волну в пределах слоя как угодно долго.

Преимущество этого метода в устойчивости работы при колебаниях концентраций горючих смесей и отсутствие теплообменников

Основным направлением развития термокаталитических методов является создание дешевых катализаторов, эффективно работающих при низких температурах и устойчивых к различным ядам, а также разработка энергосберегающих технологических процессов с малыми капитальными затратами на оборудование.

Наиболее массовое применение термокаталитические методы находят при очистке газов от оксидов азота, обезвреживании и утилизации разнообразных сернистых соединений, обезвреживания органических соединений и СО.

Для концентраций ниже 1 г/м³ и больших объемов очищаемых газов использование термокаталитического метода требует высоких энергозатрат, а также большого количества катализатора.

Озонные методы.

Озонные методы применяют для обезвреживания дымовых газов от SO2(NOx) и дезодорации газовых выбросов промышленных предприятий. Введение озона ускоряет реакции окисление NO до NO2 и SO2 до SO3.

После образования NO2 и SO3 в дымовые газы вводят аммиак и выделяют смесь образовавшихся комплексных удобрений (сульфата и нитрата аммония). Время контакта газа с озоном, необходимое для очистки от SO2 (80-90%) и NOx (70-80%)составляет 0,4 — 0,9 сек.

Энергозатраты на очистку газов озонным методом оценивают в 4-4,5% от эквивалентной мощности энергоблока, что является, по-видимому, основной причиной, сдерживающей промышленное применение данного метода.

Применение озона для дезодорации газовых выбросов основано на окислительном разложении дурно пахнущих веществ. В одной группе методов озон вводят непосредственно в очищаемые газы, в другой газы промывают предварительно озонированной водой. Применяют также последующее пропускание озонированного газа через слой активированного угля или подачу его на катализатор.

При вводе озона и последующем пропускании газа через катализатор температура превращения таких веществ как амины, ацетальдегид, сероводород и др. понижается до 60-80 °C.

В качестве катализатора используют как Pt/Al2O3, так и оксиды меди, кобальта, железа на носителе. Основное применение озонные методы дезодорации находят при очистке газов, которые выделяются при переработке сырья животного происхождения на мясо- (жиро-)комбинатах и в быту.

Биохимические методы.

Биохимические методы очистки основаны на способности микроорганизмов разрушать и преобразовывать различные соединения. Разложение веществ происходит под действием ферментов, вырабатываемых микроорганизмами в среде очищаемых газов.

При частом изменении состава газа микроорганизмы не успевают адаптироваться для выработки новых ферментов, и степень разрушения вредных примесей становится неполной. Поэтому биохимические системы более всего пригодны для очистки газов постоянного состава.

Биохимическую газоочистку проводят либо в биофильтрах, либо в биоскрубберах. В биофильтрах очищаемый газ пропускают через слой насадки, орошаемый водой, которая создает влажность, достаточную для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов. Поверхность насадки покрыта биологически активной биопленкой (БП) из микроорганизмов.

Микроорганизмы БП в процессе своей жизнедеятельности поглощают и разрушают содержащиеся в газовой среде вещества, в результате чего происходит рост их массы.

Эффективность очистки в значительной мере определяется массопереносом из газовой фазы в БП и равномерным распределением газа в слое насадки. Такого рода фильтры используют, например, для дезодорации воздуха. В этом случае очищаемый газовый поток фильтруется в условиях прямотока с орошаемой жидкостью, содержащей питательные вещества. После фильтра жидкость поступает в отстойники и далее вновь подается на орошение.

В настоящее время биофильтры используют для очистки отходящих газов от аммиака, фенола, крезола, формальдегида, органических растворителей покрасочных и сушильных линий, сероводорода, метилмеркаптана и других сероорганических соединений.

К недостаткам биохимических методов следует отнести:

низкую скорость биохимических реакций, что увеличивает габариты оборудования;

специфичность (высокую избирательность) штаммов микроорганизмов, что затрудняет переработку многокомпонентных смесей;

трудоемкость переработки смесей переменного состава.

Плазмохимические методы.

Плазмохимический метод основан на пропускании через высоковольтный разряд воздушной смеси с вредными примесями.

Используют, как правило, озонаторы на основе барьерных,коронных или скользящих разрядов, либо импульсные высокочастотные разряды на электрофильтрах.

Проходящий низкотемпературную плазму воздух с примесями подвергается бомбардировке электронами и ионами. В результате в газовой среде образуется атомарный кислород, озон, гидроксильные группы, возбуждённые молекулы и атомы, которые и участвуют в плазмохимических реакциях с вредными примесями.

Основные направления по применению данного метода идут по удалению SO2, NOx и органических соединений. Использование аммиака при нейтрализации SO2 и NOx дает на выходе после реактора порошкообразные удобрения (NH4)2SO4 и NH4NH3, которые фильтруются.

Недостатком данного метода являются:

- недостаточно полное разложение вредных веществ до воды и углекислого газа, в случае окисления органических компонентов, при приемлимых энергиях разряда

- наличие остаточного озона, который необходимо разлагать термически либо каталитически

- существенная зависимость от концентрации пыли при использовании озонаторов с применением барьерного разряда.

Плазмокаталитический метод

Это довольно новый способ очистки, который использует два известных метода — плазмохимический и каталитический.

Установки, работающие на основе этого метода, состоят из двух ступеней.

Первая — это плазмохимический реактор (озонатор), вторая — каталитический реактор.

Газообразные загрязнители, проходя зону высоковольтного разряда в газоразрядных ячейках и взаимодействуя с продуктами электросинтеза, разрушаются и переходят в безвредные соединения, вплоть до CO2 и H2O. Глубина конверсии (очистки) зависит от величины удельной энергии, выделяющейся в зоне реакции.

После плазмохимического реактора воздух подвергается финишной тонкой очистке в каталитическом реакторе. Синтезируемый в газовом разряде плазмохимического реактора озон попадает на катализатор, где сразу распадается на активный атомарный и молекулярный кислород. Остатки загрязняющих веществ (активные радикалы, возбужденные атомы и молекулы), не уничтоженные в плазмохимическом реакторе, разрушаются на катализаторе благодаря глубокому окислению кислородом.

Преимуществом этого метода являются использование каталитических реакций при температурах, более низких (40-100 °C), чем при термокаталитическом методе, что приводит к увеличению срока службы катализаторов, а также к меньшим энергозатратам (при концентрациях вредных веществ до 0,5 г/м³.).

Недостатками данного метода являются:

- большая зависимость от концентрации пыли, необходимость предварительной очистки до концентрации 3-5 мг/м³,

- при больших концентрациях вредных веществ(свыше 1 г/м³) стоимость оборудования и эксплуатационные расходы превышают соответствующие затраты в сравнении с термокаталитическим методом

Фотокаталитический метод.

Сейчас широко изучается и развивается фотокаталитический метод окисления органических соединений. В основном при этом используются катализаторы на основе TiO2, которые облучаются ультрафиолетом.

Известны бытовые очистители воздуха японской фирмы «Daikin», использующие этот метод.

Недостатком метода является засорение катализатора продуктами реакции. Для решения этой задачи используют введение в очищаемую смесь озона, однако данная технология применима для ограниченного состава органических соединений и при небольших концентрациях.

Источник