- Методы костной пластики

- Костная пластика после удаления зуба

- Показания к костной пластике после удаления зуба:

- Особый вид костной пластики – синус-лифтинг

- Показания к синус-лифтингу:

- Костная пластика с одномоментной установкой имплантата

- Костная пластика с удалением кисты

- Метод костной пластики по Кюри

- Показания к костной пластике по Кюри:

- Замещение костных дефектов длинных костей конечности неосложненное

- Общая информация

- Краткое описание

- Лечение

- Информация

- Источники и литература

- Информация

Методы костной пластики

Существуют различные методы костной пластики в стоматологии. В основе каждого из них лежит принцип принудительного восстановления и наращивания отсутствующих костных тканей челюсти с помощью стимуляторов регенерации кости либо трансплантатов, однако показания, техника выполнения, материалы и степень оперативного вмешательства могут сильно отличаться. Давайте рассмотрим различные методы костной пластики в подробностях.

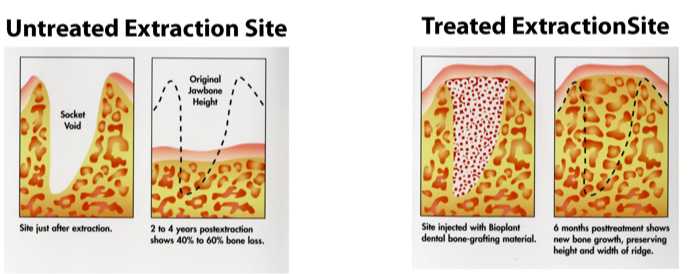

Костная пластика после удаления зуба

Стоматологи называют костную пластику в области лунки, оставшейся после удаления зуба направленной костной регенерацией лунки. Суть методики заключается в блокировании прорастания «быстрых» мягких тканей десны в кость лунки. Классической технологией является изолирование десны от кости с помощью различных типов барьерных мембран. Таким образом можно избежать быстрого врастания клеток десны в лунку зуба, ограничить пространство и дать время для регенерации клеток, создать условия для самостоятельного восстановления костной ткани без конкуренции с десной. Для ускорения процесса отверстие лунки можно сразу заполнить остеопластическим материалом (стимулятором восстановления кости, костной стружкой), а в некоторых случаях — провести совмещенную одномоментную установку имплантата. Тогда регенерация кости и остеоинтеграция нового корня будут происходить одновременно, что значительно сократит общее время лечения.

Показания к костной пластике после удаления зуба:

- любое удаление зуба или нескольких зубов без значительного гноетечения;

- потеря зуба или группы зубов вследствие травмы.

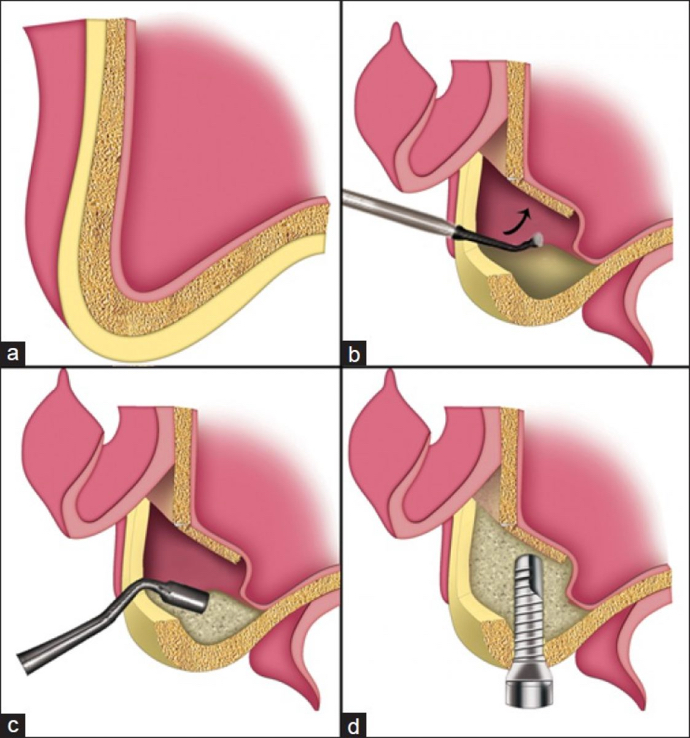

Особый вид костной пластики – синус-лифтинг

Этот микрохирургический вид костной пластики в стоматологии назначают при недостатке или атрофии костной ткани верхней челюсти. В этом случае наращивание происходит в жевательных отделах за счет наращивания и заполнения остеопластическим материалом части челюсти на границе с гайморовой пазухой. Хирург аккуратно проходит в пазуху через микроотверстие в челюсти, аккуратно отделяет и приподнимает слизистую оболочку и заполняет получившуюся полость костнопластическим материалом. Со временем в этом месте сформируется новая костная ткань, которая сможет в дальнейшем надежно удержать на месте имплантат. Некоторые виды синус-лифтинга позволяют установить титановый корень сразу одномоментно с наращиванием кости, но в большинстве случаев пациенту потребуется подождать несколько месяцев до имплантации, чтобы новая кость полностью прижилась.

Показания к синус-лифтингу:

- недостаточный для имплантации объем челюсти (физиологически обусловленный, либо после воспаления);

- атрофия костной ткани из-за длительного отсутствия одного или нескольких зубов;

- потеря верхних зубов вследствие травмы.

Костная пластика с одномоментной установкой имплантата

Обычно классический срок между проведением костной пластики и установкой имплантата составляет несколько месяцев: за это время трансплантат или стимулятор для наращивания кости активирует рост, стабилизируется, приживается и прочно объединяется со «своими» тканями основания челюсти. Однако в некоторых случаях современные технологии позволяют проводить костную пластику и имплантацию одномоментно. Это иногда возможно, когда не требуется сверхобъемное наращивание с серьезным хирургическим вмешательством, а также когда остаточное количество собственной кости у пациента позволяет провести хотя бы минимальную первичную стабилизацию имплантата.

Можно выделить три вида костной пластики с прямыми показаниями и возможностью проведения одномоментной имплантации:

- закрытый синус-лифтинг;

- баллонный синус-лифтинг, если толщина собственной кости – 6 мм и более;

- направленная костная регенерация, если с момента удаления или потери зуба прошло не более 3-х месяцев.

В обоих случаях приживление новой кости и имплантата происходит одновременно, что позволяет значительно сократить промежуток времени между классической костной пластикой и финальным этапом имплантации – установкой постоянной коронки.

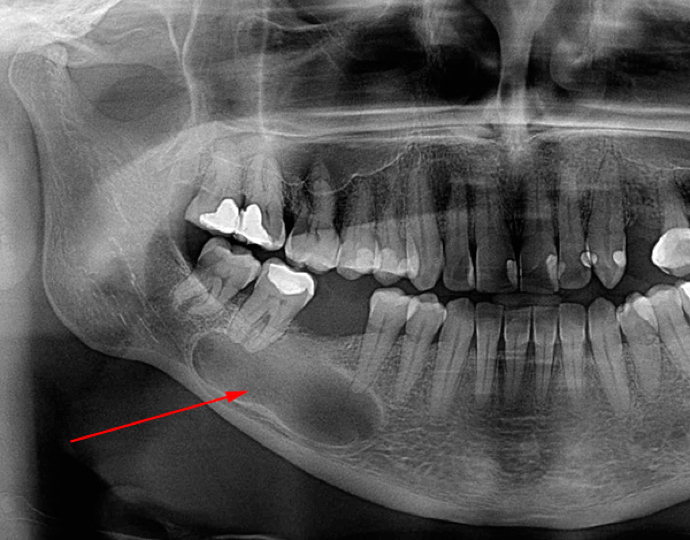

Костная пластика с удалением кисты

Киста – это заполненная гнойной жидкостью полость в кости челюсти, расположенная преимущественно на верхушке зубного корня. Она появляется, когда через корневой канал в окружающие ткани попадает инфекция – организм таким образом пытается ее изолировать. Однако при неблагоприятном стечении обстоятельств (например, если долго не лечить зуб) инфекция может развиваться, а киста – увеличиваться, вызывая истончение окружающей костной ткани и инфицирование соседних зубов.

Существует два способа лечения кисты – с сохранением зуба или с его удалением. Если киста небольшая и проводилось эффективное консервативное лечение, то остеопластика, скорее всего, не потребуется: так как со временем организм сам восстановит утраченный объем кости. Но если киста разрослась до значительных размеров, то пациенту может потребоваться подсадка и наращивание костной ткани, даже если в процессе терапии удалось сохранить зуб. В этом случае полость, оставшаяся после удаления кисты, заполняется костным стимулятором роста, искусственной костью или трансплантатом.

Если же зуб сохранить не удалось, а истончение ткани на месте кисты было значительным, то наращивание костной ткани или трансплантация становится особенно важной: без поддержки ослабленная кость может сломаться даже при обычном жевании. В такой серьезной ситуации решение о методе костной пластики принимает челюстно-лицевой хирург.

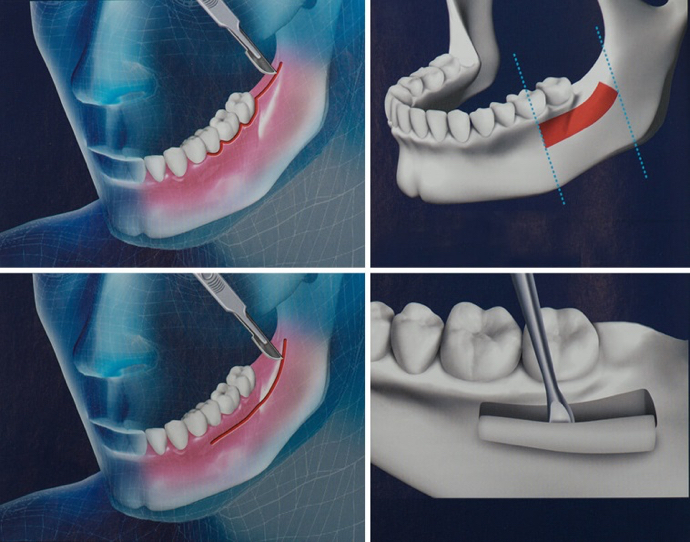

Метод костной пластики по Кюри

Этот классический метод костной пластики еще называют сэндвич-техникой. В его основе лежит аутогенная трансплантация костного материала, то есть пересадка пациенту собственных костных блоков, взятых из других областей (челюсти, подбородка и др.) Хирург фактически заново собирает альвеолярный гребень из костных фрагментов, фиксируя их миниатюрными титановыми винтами. Пустоты между блоками заполняются костной стружкой, вся конструкция накрывается барьерной мембраной, затем десна ушивается. Со временем костные блоки приживаются, в полной мере восстанавливая высоту и ширину кости, но реабилитация после такой пластики может растянуться на длительный срок – приступать к дальнейшей имплантации можно только через несколько месяцев.

Показания к костной пластике по Кюри:

- сильная атрофия альвеолярного гребня после потери зубов;

- анатомические особенности строения челюсти пациента;

- травмы челюсти.

Как мы видим, для различных клинических случаев в стоматологии существуют свои виды костной пластики. Квалифицированный врач, опираясь на современные методы диагностики, сможет подобрать тот метод, который подойдет именно Вам.

Источник

Замещение костных дефектов длинных костей конечности неосложненное

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2016

Общая информация

Краткое описание

Одобрено

Объединенной комиссией По качеству медицинских услуг

Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

от «25» августа 2016 года

Протокол №10

Приложение

к клиническим протоколам диагностики и лечения

по профилю «Травматология (взрослая)»

Лечение

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Цель проведения процедуры/вмешательства: восстановление дефекта кости, путем постепенного замещения дефекта вновь образованной костной тканью или костная пластика дефекта ауто-аллокостью.

Показания и противопоказания для проведения процедуры/ вмешательства:

Показания и противопоказания для проведения процедуры/ вмешательства:

Показания для проведения процедуры/ вмешательства:

· врожденный дефект дистальной или проксимальной части длинной кости;

· гипоплазия, аплазия и рудименты костей конечностей;

· дефект – псевдоартроз (врожденный или приобретенный).

Противопоказания к процедуре/вмешательству:

· сепсис и септический шок;

· гнойно-воспалительные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки;

· острый тромбоз глубоких вен;

· трофическая язва конечности.

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий

Перечень основных диагностических мероприятий:

· ОАК;

· ОАМ;

· рентгенография конечности и сустава;

· определение группы крови;

· определение резус-фактора;

· определение времени свертываемости;

· определение длительности кровотечения;

· биохимический анализ крови (билирубин общий АЛаТ, АСаТ, мочевина, креатинин, белок общий).

Перечень дополнительных диагностических мероприятий:

· ЭКГ;

· определение глюкозы крови;

· остеоденситометрия сегмента конечности;

· электромиография.

Консультации специалистов:

· консультация профильных специалистов при наличии сопутствующей патологии.

Схема периоперационной антибиоткопрофилактики.

| № | Препарат | Дозирование | Длительность применения |

| Антибиотикопрофилактика при проведении хирургического вмешательства | |||

| 1 | Цефазолин | ||

или

или

или

Методика проведения процедуры/вмешательства:

Билокальный последовательный компрессионно-дистракционный остеосинтез.

Данную методику осуществляют следующим образом: Через ее метафизарные отделы проводят по паре перекрещивающихся спиц и еще по одной — через метадиафизы обоих отломков, которые в натянутом состоянии фиксируют во внешних опорах аппарата Илизарова, соединяющихся между собой резьбовыми стержнями. Затем формируют промежуточный фрагмент кости; для этого через среднюю треть планируемого для остеотомии отломка проводят две перекрещивающиеся спицы, которые не должны проходить вблизи магистральных сосудисто-нервных образований. Эти спицы крепят в натянутом состоянии в кольцевой опоре, не связанной стержнями с проксимальной и дистальной опорам аппарата. Из разреза (0,5-0,7 см) осуществляют частичную кортикотомию метадиафизарной части этого отломка. После достижения перелома временные спицы и кольцо удаляют. На рану накладывают 1-2 шелковых узловых шва. Затем через сформированный промежуточный фрагмент в косом направлении проводят две спицы с упорными площадками со стороны кортикотомии. Проксимальные концы спиц под острым углом погружают в мягкие ткани до упора напаек в кортикальный слой кости, а дистальные — при помощи тракционных стержней крепят в натянутом состоянии к кольцу, фиксирующему противостоящий фрагмент кости. На 6-й день после операции начинают перемещение сформированного фрагмента к противостоящему ему равномерным и одновременным навинчиванием наружных гаек обоих тракционных стержней по 0,25 мм х 4-6 раз в сутки, что необходимо для постепенного формирования полноценного регенерата в образующемся диастазе. По достижении контакта концов перемещаемого и противостоящего отломков, с целью создания достаточной компрессии на стыке, через промежуточный фрагмент проводят пару перекрещивающихся спиц перпендикулярно продольной оси, которые в натянутом состоянии крепят к внешней опоре, соединенной посредством резьбовых стержней с системой опор противостоящего фрагмента. Поддерживающую компрессию на стыке отломков производят один раз через 3 суток с темпом 1 мм за 4 подкрутки в течение 1-1,5 месяцев в зависимости от конгруэнтности концов отломков. Фиксацию продолжают до достижения целостности кости (рисунок — 1).

Рисунок-1. Схема последовательного билокального дистракционно-компрессионного остеосинтеза: а, б) до и после хирургической обработки концов костного дефекта; в) компоновка аппарата после кортикотомии проксимального отломка; г) компоновка аппарата после замещения дефекта.

Билокальный комбинированный компрессионно-дистракционный остеосинтез, который предполагает одновременно компрессию на стыке отломков в зоне дефекта с целью сращения и постепенную дистракцию в области кортикотомии одного из отломков для удлинения конечности на величину ее укорочения (рисунок — 2).

Рисунок-2. Последовательность билокального комбинированного компрессионно-дистракционного остеосинтеза: а) до и после хирургической обработки костного дефекта; б) после кортикотомии и удлинения проксимального отломка кости.

Методика транспозиции малоберцовой кости на место диафиза большеберцовой при субтотальных и тотальных дефектах последнего.

Через проксимальный и дистальные фрагменты большеберцовой кости проводят по 3-4 взаимноперекрещивающиеся спицы на разных уровнях, которые в натянутом состоянии крепят к кольцевым опорам, соединенных между собой резьбовыми или телескопическими стержнями. После заживления раны производят двойную косую кортикотомию малоберцовойкости на 0,5 см выше проксимального и ниже дистального концов фрагментов большеберцовой кости, а через концы образованного среднего фрагмента малоберцовой кости проводят две спицы с упорными площадками снаружи-внутрь в косо-фронтальной плоскости, которые укрепляют с помощью дистракционных стержней во внешних опорах аппарата Илизарова и тягой за них с темпом 0,25 мм х 4 раза в сутки производят постепенное перемещение его на место диафиза большеберцовой кости. Одновременно производят дистракцию для возможности свободного перемещения фрагмента с темпом 0,25 мм х 4 раза в сутки в течение 14 дней. После завершения перемещения фрагмента малоберцовой кости на место диафиза большеберцовой кости осуществляют компрессию по 0,25 мм х 4 раза в сутки в течение 14 дней с целью внедрения перемещенного фрагмента малоберцовой кости в отломки большеберцовой кости. Последующую фиксацию осуществляют до достижения целостности кости (рисунок 3).

Рисунок-3. Схема последовательности чрескостного остеосинтеза при субтотальных и тотальных дефектах: а, б) до и после наложения аппарата и образования среднего фрагмента малоберцовой кости; в) после завершения перемещения фрагмента малоберцовой кости на место диафиза большеберцовой.

Костная аутопластика на сосудистой ножке.

Операции выполняют в положении больного лежа на спине. По наружной поверхности голени в проекции малоберцовой кости делают волнообразный разрез кожи с выделением малоберцовой артерии и сопровождающей ее вены, малоберцовой кости с окружающей мышечной муфтой. После определения длины сосудистой ножки уточняют уровни остеотомии малоберцовой кости. Смещение зоны взятия костного трансплантата в дистальном направлении (ближе к наружной лодыжке) позволяет удлинить сосудистую ножку. Выделенный трансплантат укладывают в ране и осуществляют подготовку реципиентного ложа на бедре. При наличии установленных ранее фиксаторов удаляют их, подготавливают кость к остеосинтезу. В случаях ложного сустава в отломках бедренной кости выпиливают паз, в который укладывали трансплантат. Фиксацию трансплантата к отломкам бедренной кости осуществляют винтами или спицами с упорными площадками для встречной компрессии в аппарате Илизарова. В послеоперационном периоде наблюдают о заживлением кожной раны. После снятии кожных швов выписывают на амбулаторное лечение. Контрольные снимки делают в динамике через 1,2.3 месяца. После сращения костного трансплантата аппарат внешней фиксации снимают и проводят реабилитацию с целью восстановления функции суставов.

Индикаторы эффективности:

· восстановление костного дефекта;

· сращение концов стыков кости в зоне дефекта и дистракционного регенерата;

· восстановление статико-динамической функции конечности.

Дальнейшее ведение:

· постепенно возрастающая физическая нагрузка;

· ходьба со сменой каждые 1-2 недели вспомогательных средств опоры (2 костыля; 1 костыль; 2 трости; 1 трость);

· контрольное клинико-рентгенологическое обследование 10 раз с интервалом 1-1,5 месяца.

Медицинская реабилитация: смотрите протокол по медицинской реабилитации профиль «Травматология (взрослая)».

Препараты (действующие вещества), применяющиеся при лечении

| Амоксициллин (Amoxicillin) |

| Ванкомицин (Vancomycin) |

| Клавулановая кислота (Clavulanic acid) |

| Клиндамицин (Clindamycin) |

| Цефазолин (Cefazolin) |

Информация

Источники и литература

- Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗСР РК, 2016

- 1) Основы ортопедии и протезирования у детей. Рухман Л.Е. — Медицина. — 1964. – 526с. 2) Илизаров Г.А., Грачева В.И. Бескровное лечение врожденных псевдоартрозов голени с одновременной ликвидацией укорочения методом дозированной дистракции // ортопед., травматол. 1971. — №2. – С.42-46. 3) Руководство по травматологии и ортопедии. 2 том. Крупко И.Л. — Москва. – 1975. – 271с. 4) Оперативная хирургия. Литтман И. – Будапешт. – 1982. – 1175с. 5) Шевцов В.И., Макушин В.Д., Куфтырев Л.М. Дефекты костей нижней конечности – М.: ИПП «Зауралье», 1996. – 504 с. 6) Ли А.Д. Баширов Р.С. Руководство по чрескостному компрессионно-дистракционному остеосинтезу. – Спб., 2002. – 307 с. 7) Фишкин А.В. Травматология – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – С.239. 8) Оперативная ортопедия. Мовшович И.А. — Москва. – 2006. – 447с. 9) Kesemenli C, Subasi M, Kirkgoz T, Kapukaya A, Arslan H. Treatment of traumatic bone defects by bone transport. Acta Orthop Belg. 2001;67(4):380-386. 10) Bail HJ, Kolbeck S, Krummrey G, Weiler A, Windhagen HJ, Hennies K, Raun K, Raschke MJ. Ultrasound can predict regenerate stiffness in distraction osteogenesis. Clin Orthop Relat Res. 2002;(404):362-367. 11) DeCoster T.A., Gehlert R.J., Mikola E.A., Pirela-CruzM.A. Management of Posttraumatic Segmental BoneDefects // J. Am. Acad. Orthop. Surg. — 2004 January/February. — Vol. 12, № 1. — 28-38. 12) Finkemeier C.G. Bone-Grafting and Bone-Graft Substitutes// J. Bone. Joint Surg. Am. — 2002. — 84. — Р. 454-464. 13) Michael D. McKee, MD, FRCSC Management of SegmentalBony Defects: The Role of Os teoconductive Orthobiologics// J. Am. Acad. Orthop. Surg. — 2006 September. —Vol. 14, № 10. — Р. 163-167.

Информация

| АЛТ | – | аланинаминотрансфераза |

| АСТ | – | аспартатаминотрансфераза |

| ОАК | – | общий анализ крови |

| ОАМ | – | общий анализ мочи |

| УЗИ | – | ультразвуковое исследование |

| ЭКГ | – | электрокардиограмма |

Список разработчиков протокола с указанием квалификационных данных:

1) Баймагамбетов Шалгинбай Абыжанович – доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗСР РК.

2) Мурсалов Нагмет Капанович – кандидат медицинских наук, заведующий отделением травматологии №5 РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗСР РК.

3) Тажин Кайрат Болатович – кандидат медицинских наук, заведующий отделением ортопедии №2 РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗСР РК.

4) Ихамбаева Айнур Ныгымановна – врач клинический фармаколог АО «Национальный центр нейрохирургии».

Указание на отсутствие конфликта интересов: нет.

Список рецензентов: Дюсупов Ахметкали Зейнолдаевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медицина катастроф РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей» МЗСР РК.

Указание условий пересмотра протокола: пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

Источник