- Социальные сети управляют вами, но есть способы дать им отпор

- Так, собственно, в чем проблема?

- Психическое здоровье

- Демократия

- Дискриминация

- Что можете сделать вы как личность

- Что можем сделать мы как общество

- Выводы

- О переводчике

- Как влиять на людей в соцсетях: убойная инструкция для будущих Темных Лордов

- Мозг готов меняться из-за социальных взаимодействий, потому что считает их сверхважными

- Мозг кайфует от популярных людей

- «Нейронная» похожесть приводит к дружбе в соцсетях

- Люди не помнят правду о социальном взаимодействии, а помнят фракции и союзы

- Много думать соцсетевому властителю вредно

- Самокатегоризация – наше все

- Самый влиятельный – это самый стереотипный среди нас и непохожий на «чужаков»

- Кофликт с «чужими» чертовски объединяет

- Соцсети только усиливают все выше описанное

Социальные сети управляют вами, но есть способы дать им отпор

Уроки от фильма Netflix “Социальная дилемма”.

Социальные сети делают вас другим человеком. Они меняют то, что вы делаете, меняют ход ваших мыслей и, в конечном итоге, меняют вас. И, кажется, это чуть страшнее, чем известный и давно обсуждаемый вопрос о защите конфиденциальных данных.

Документальный фильм “Социальная дилемма” от Netflix показывает, что проблема соцсетей в действительности гораздо глубже, чем может показаться. Через интервью с инженерами, участвовавшими в их создании, нам дают понять, что характерные особенности соцсетей, вызывающие привыкание, тщательно изучаются и с успехом применяются для того, чтобы заставить нас проводить на платформах еще больше времени. Каким образом? Все просто: алгоритмы, используемые в соцсетях, умеют создавать наши идеальные психологические портреты и постепенно изменять нас в собственных интересах.

Как говорит в “Социальной дилемме” Эдвард Тафти (Edward Tufte): “Есть только две сферы деятельности, представители которых называют своих клиентов ‘пользователями’: торговля наркотиками и разработка программного обеспечения”. Социальные платформы предлагают свои услуги бесплатно, поэтому мы думаем, что продукт, который они продают — это наше внимание, и “если сервис бесплатный, то вы и есть продукт”. Однако, этим дело не ограничивается.

Это постепенное, легкое, незаметное изменение в вашем собственном поведении и восприятии. Именно это и есть единственная вещь, на которой они могут зарабатывать деньги: изменение того, что вы делаете, как вы думаете, изменение вашей личности.

Так, собственно, в чем проблема?

“Социальная дилемма” называет три главных повода для беспокойства.

Психическое здоровье

Исследование, в котором поучаствовали 5000 человек, показало, чем чаще люди используют социальные сети, тем хуже они оценивают состояние собственного физического и психического здоровья и тем ниже их удовлетворенность жизнью

— Американский журнал эпидемиологии (American Journal of Epidemiology), 2017

Большинство инженеров, работающих в известных технологических гигантах, посещали университетские курсы, где учились использовать основы человеческой психологии с целью манипуляции нами для достижения своих собственных целей. Социальные сети успешно играют на глубинных проявлениях человеческой природы, как бы мы ни пытались этому сопротивляться. “Они соблазняют вас. Они манипулируют вами. Они хотят от вас многого”, — говорит Тристан Харрис (Tristan Harris), бывший специалист Google по этике дизайна и соучредитель Центра гуманных технологий.

Тим Кендалл (Tim Kendall), бывший исполнительный директор Facebook и Pinterest, делится: “Думаю, в этом есть некая классическая ирония. Целый день я работаю над созданием чего-то такого, чьим заложником стану сам. И в некоторые моменты я ничего не смогу с собой поделать”.

Психологические манипуляции вызывают особую тревогу о представителях более молодых поколений. Современные дети рождаются в мире, управляемом технологиями, который им просто не с чем сравнить.

“Мы создали целое поколение людей, выросших в среде, где главной целью общения, главной целью всей культуры, является манипуляция”, — говорит в фильме писатель Джарон Ланье (Jaron Lanier).

Цена которую мы платим высока. Всё это оказывает огромное влияние на психическое здоровье детей, приводя к росту числа самоубийств и проявлений членовредительства среди подростков.

Демократия

Количество стран, проводящих политические дезинформационные кампании в соцсетях, удвоилось за последние два года

Неожиданный поворот: социальные сети увеличивают дистанцию между людьми. Идеологическую дистанцию. В фильме рассказывается о том, что разрыв во взглядах сторонников Республиканской и Демократической партий с каждым годом увеличивается, и с каждым годом остается все меньше пространства для взаимопонимания и конструктивного диалога.

Этот феномен — один из симптомов болезни, которой больны мы все, и ее страшным последствием может стать угроза демократии. Но эта угроза не является результатом “взлома” нас какими-то идеологическими группами. Эти группы просто используют имеющиеся в их распоряжении инструменты. Профессор Гарвардской школы бизнеса указывает на простую, но шокирующую правду о российском влиянии на выборы в США в 2016 году: “Русские не взламывали Facebook. Они использовали инструменты, которые Facebook специально создал для добросовестных рекламодателей”.

Дискриминация

Алгоритмы продвигают контент, который вызывает возмущение, разжигает ненависть и усиливает предубеждения, живущие в информации, которую мы же им даем

Социальные сети разрушают понятие истины. Вместо того, чтобы жить в едином мире, каждый из нас проводит дни в своем собственном, специально созданном мире даже не осознавая этого. У новостных лент есть пугающий эффект — в них мы подтверждаем свои собственные взгляды на жизнь снова и снова, и это отдаляет нас от реальности.

“Конечная цель технологических компаний — ‘определять аудиторию из одного человека’ и извлекать максимум данных о каждом пользователе», — говорит Тристан Харрис. «Это отправляет каждого человека в свою собственную кроличью нору», или, как говорит режиссер фильма Джефф Орловски (Jeff Orlowski): «2,7 миллиарда «Шоу Трумэна», работающих одновременно”.

Как следствие, мы видим, например, активизацию движения сторонников плоской Земли. Все благодаря алгоритму Youtube, который продолжает подбрасывать людям контент, совпадающий с их видением мира, даже если оно не соответствует действительности.

“Проще всего думать, что это действует на нескольких не очень умных и легко внушаемых людей, — предупреждает Гийом Шасло (Guillaume Chaslot), инженер, создавший алгоритм Youtube, — но алгоритм с каждым днём становится всё умнее и умнее. Сегодня он убедит кого-то, что Земля плоская, а завтра он сможет убедить в чём-то и вас”.

Что можете сделать вы как личность

Первый совет дает сайт “Социальной дилеммы” голосом Тима Кендалла (Tim Kendall).

Проанализируйте время, проводимое перед экраном

Оцените свой уровень цифровой активности: вы не будете мотивированы на решение проблемы, если у вас нет её полноценного осознания. Это исследование показывает, что среднестатистический человек ежедневно проводит перед экраном телефона примерно 4 часа. При этом, отвечая на вопрос о продолжительности пребывания перед экраном, эти же люди будут утверждать что провели там не более половины этого времени. Вы можете проконтролировать себя с помощью установки на телефон отслеживающих активность приложений (тайм-трекеров), которые сообщат вам сколько времени вы проводите перед телефоном и какие приложения используете. Два неплохих варианта: StayFree и YourHour.

Отключите уведомления: они отвлекают вас, держат в постоянном желании их проверить и в течение всего дня притягивают вас к телефону. Особое беспокойство вызывает факт, что среднестатистический пользователь получает 63 уведомления в день. Это означает, что если вы бодрствуете в течение 16 часов, то получаете уведомление каждые 15 минут.

Установите ограничения: воспользуйтесь еще одной полезной функцией тайм-трекеров, определите для себя дневные лимиты на использование конкретных приложений, в особенности, соцсетей и новостных ресурсов. Кроме этого можно установить для себя временные (например, не использовать телефон после 9 вечера) или территориальные (не брать телефон в спальню) ограничения.

Наведите порядок в лентах новостей

Социальные сети постоянно кормят нас невероятным количеством информации, сражаясь за наше внимания. Потратьте немного времени и пересмотрите аккаунты, которые вы отслеживаете. Все ли они все еще актуальны для вас?

Стив Бартлетт (Steve Bartlett), генеральный директор Social Chain — одного из крупнейших агентств по продвижению в соцсетях, подчеркивает важность гигиены новостных лент: “Ваша лента — это ваша библиотека, и, даже если вы этого не осознаете, она управляет тем, что вы знаете, думаете или чувствуете. Старайтесь становиться фолловерами тех, кто просвещает, вдохновляет и мотивирует. Откажитесь от чтения записей негативных, мелочных и демотивирующих людей”.

Выбирайте видео на Youtube

Одна их ключевых рекомендаций, озвученных в “Социальной дилемме”, это получение контроля над контентом, который мы видим. Именно мы должны его выбирать. Самый простой способ это сделать — последовать совету Жарона Ланье (Jaron Lanier): прекратите кликать на видео, которые предлагает вам Youtube.

Существует исследование, проведенное в Массачусетском технологическом институте (MIT), которое показывает, что фейковые новости распространяются в Твиттере в 6 раз быстрее, чем правдивые. Количество фейковых новостей в лентах соцсетей просто зашкаливает.

Одна из первых вещей, которой учат будущих журналистов в университетах: всегда проверяйте дважды, даже если источник информации — ваша мама. Не доверяйте своей маме. И тем более, не доверяйте лентам новостей.

Поделитесь фильмом с другими

Фильм заканчивается шуткой “Следите за нами в социальных сетях. Шутка”. Но, честно говоря, возможно, вам все же стоит написать пару слов о “Социальной дилемме” на своих страницах и рассказать лично своей семье и друзьям. Вместе мы сможем сделать несколько шагов навстречу лучшему миру. Примерно так, как описано в следующем разделе.

Что можем сделать мы как общество

Это движение создали Тристан Харрис (Tristan Harris), Аза Раскин (Aza Raskin) и Рэнди Фернандо (Randy Fernando), те, кто принимал участие в съемках “Социальной дилеммы”. Оно посвящено «созданию условий для радикально переосмысленной цифровой инфраструктуры 21 века, которая поддерживает благосостояние людей, наши отношения, демократию и единую информационную среду”.

Можете использовать их ресурсы для того, чтобы оставаться в теме. Кроме этого можно прослушать несколько тематических курсов.

Бороться с политической дезинформацией

Плагин Ad Observer был создан как часть проекта Политическая Прозрачность в Интернете (Online Political Transparency) в университете Нью-Йорка (New York University). По заявлению проекта, “онлайн-рекламу обычно видит только та аудитория, на которую нацелен рекламодатель, после чего эта реклама исчезает. Это затрудняет общественный контроль за такой рекламой и привлечение к ответственности рекламодателей, в том числе политических групп”.

Установив данный плагин в свой браузер, вы внесете вклад в предоставление информации исследователям, поможете им разоблачать методы микротаргетинга, а также привлекать политических рекламодателей к ответственности.

Выводы

Не следует воспринимать эту информацию как предупреждение о конце света и полностью отключаться от сети. Что вам действительно нужно сделать, так это быть бдительными, развивать критическое мышление и начать предпринимать личные и коллективные действия по изменению ландшафта социальных сетей. Активно высказывайте свое мнение, не будьте пассивной пешкой, которую технологические гиганты используют как свой продукт.

С технологиями и социальными сетями не всё так уж плохо. Они все также дают возможность сокращать дистанцию между людьми, объединять их и распространять сообщения, которые могут помочь сделать мир лучше.

Джастин Розенштейн (Justin Rosenstein), один из разработчиков кнопки “нравится” в Facebook, говорит в фильме: “Когда мы делали кнопку «нравится», наша мотивация была такая: ‘Можем ли мы распространять позитив и любовь в мире?’ Мы не думали о том, что подростки будут впадать в депрессию, когда им ставят мало лайков, или что это может привести к политической поляризации”.

Надежда есть. Но нам нужно перестать быть такими безразличными ко всей этой ситуации. Легче думать, что у вас нет абсолютно никакой силы противостоять технологическим гигантам. И если все будут так думать, это станет правдой. Но если мы объединимся в этой борьбе, то у нас есть шанс. “Мы можем требовать, чтобы социальные сети разрабатывались исходя из принципов гуманизма”, — говорит Харрис. «Мы их создали, и мы должны взять на себя ответственность за то, чтобы они изменились”.

О переводчике

Перевод статьи выполнен в Alconost.

Alconost занимается локализацией игр приложений и сайтов на 70 языков. Переводчики-носители языка, лингвистическое тестирование, облачная платформа с API, непрерывная локализация, менеджеры проектов 24/7, любые форматы строковых ресурсов.

Мы также делаем рекламные и обучающие видеоролики — для сайтов, продающие, имиджевые, рекламные, обучающие, тизеры, эксплейнеры, трейлеры для Google Play и App Store.

Источник

Как влиять на людей в соцсетях: убойная инструкция для будущих Темных Лордов

«…Друг – это не тот, кого ты один раз используешь, а потом выбрасываешь. Друг – это тот, кого ты используешь снова и снова».

«Гарри Поттер и Методы Рационального Мышления», Элиезер Юдковски

О настоящем Темном Искусстве соцсетевого влияния всю правду рассказывает наука. Примечательно, что ученые не скрывают полученных экспериментально данных и сделанных на их основе выводов. Другое дело, что опубликованы они где-то далеко, на английском языке, да и прочесть публикации на бесплатной основе двумя кликами не выйдет. Для многих это слишком напряжная задача – усердно выискивать ключевые исследования, получать доступ к текстам, переводить, вникать (гуру-то легче читать – их посты на людей так и прыгают с экранов). Но мы сделали эту работу за вас.

Данная инструкция основывается на двух обзорных исследованиях, опубликованных в наиболее рейтинговом психологическом научном журнале «Annual Review of Psychology». Они называются «Социальные сети и познание» и «Социальное влияние и групповая идентичность».

Это клад для манипуляторов общественным мнением – SMM-щиков, предпринимателей, политиков. Мы тщательно рассмотрели драгоценности, сокрытые в нем, и извлекли из увиденного кое-какие уроки. Итак, вот главные тезисы, которые необходимо усвоить тем, кто мечтает ошеломить соцсети собственной неотразимой харизмой и очаровать будущих приспешников:

- Помните, что люди реагируют не на социальный мир, каков он есть на самом деле, а на то, каким они его видят (а иногда и на то, каким хотят его видеть). Образ социального мира в головах людей во многом зависит от того, что для них важно в данный момент времени.

- Знайте, что вы можете переделывать людей: из-за нейропластичности мозга виртуальные социальные сети реально влияют на физическое изменение его структур, а также на его неврологическое и алгоритмическое поведение.

- Ведите себя статусно («понты дороже денег»). Заявленный и хоть какой-нибудь ерундой подтвержденный высокий виртуальный статус, может опрокинуть саму правду – социальная информация для людей важнее фактов.

- Настойчиво стремитесь к популярности. Приспешники клюют на нее почти всегда: при общении с популярным человеком мозг сообщает своему «хозяину», что тут пахнет чем-то ценным, связанным с удовольствием (внутренним химическим вознаграждением).

- Будьте похожи на тех, кого вам нужно очаровать. Эксперименты показывают, что соцсетевая «дружба» более вероятна, если у людей схожи мозговые паттерны.

- Упирайте на союзничество, стройте свою фракцию. Оказывается, люди помнят не то, кто как себя реально повел, а схемы социальных союзов. Можно творить любую дичь, главное – под знаменем своей группы.

- Контролируйте себя. Самоконтроль всегда связан с будущим успехом. Однако выяснилось, что успех связан с тем фактом, что люди, умеющие себя контролировать, занимают наиболее значимые места в социальных сетях – физических и виртуальных.

- Будьте позитивным и слегка туповатым. Это позволяет налаживать, а потом использовать социальные связи с уже популярными людьми. Радостные «простачки», не углубляющиеся в детали, парадоксальным образом оказываются успешнее.

- Стройте свой соцсетевой успех изначально с целью самопродвижения. Исследования показывают: те, кто склонен видеть других людей в качестве инструмента для достижения своих целей, преуспевают.

- Самокатегоризация в социальных группах по принципу любой общности оказывается важнее, чем даже социально-экономическая категоризация. «Мы фанаты ЦСКА» объединяет действенней, чем «мы живем во дворцах на Рублевке». Изучайте самокатегоризацию членов групп, над которыми хотите властвовать, и становитесь «таким же», как они – это один из путей к успеху.

- Хотите власти? Тогда помните, что авторитарная власть и принуждение – отстой. Оказывается, власть, которая не требует принуждения, но заявляет общую кооперативную цель на основе самокатегоризации членов группы, является более мощной и устойчивой.

- Если со своим мнением в группе вы в меньшинстве, вы все равно можете получить влияние. Всякие индивидуальные отклонения изучаются группой более тщательно и подробно. Если вы будете последовательны и настойчивы (и обязательно станете демонстрировать, что вообще-то в целом разделяете самоидентификацию членов группы), у вас получится навязать свое «маргинальное» мнение большинству.

- Опирайтесь на внутреннюю мораль сообщества, а не на «общечеловеческую» и не на собственную личную мораль. Если хотите власти внутри группы – этот подход маст хэв.

- В своем поведении будьте самым средним, стереотипным и даже прототипичным членом группы – в соответствии с ее коллективными взглядами. Доказано, что именно такие представители сообществ получают наибольшее влияние.

- Не стремитесь встречаться с членами группы лично. Оказывается, влияние, основанное на групповой идентичности людей, только усиливается соцсетевой «анонимностью» и физической изоляцией участников сообщества друг от друга.

В принципе, дальше можно и не читать. Как известно, знание немногих принципов избавляет от необходимости знания многих фактов. Выше вы увидели наиболее честную инструкцию в Рунете по соцсетевому самопродвижению. Примерно так выглядит беспримесное, сокровенное Зло, явленное во всем своем блеске. Однако если вы хотите дополнительных сведений, то велком – окунемся в социальную нейробиологию немного глубже.

Мозг готов меняться из-за социальных взаимодействий, потому что считает их сверхважными

Человеческое поведение не сводится к одной лишь биологии. Ученые полагают, что на него сильно влияет нейропластичность мозга. Цитируем авторов работы «Социальные сети и познание»:

Биология мозга – это про его неврологическое поведение и про физические структуры, отвечающие за познание, включая кодирование, обработку и воспроизведение информации, полученной от социальных сетей (в реале и виртуале).

Алгоритмическое поведение мозга – это про последовательность операций, выполняемых с информацией и про обдумывание (review) того, что было получено.

Как выясняется в последние годы, социальная информация – суперважная штука для человеческих мозгов. Важнее фактов. Исследования показали, что социальную информацию люди запоминают лучше них.

Если попросить подопытных «человеков разумных» вспомнить сетевые структуры отображающие их социальные связи (родственные, дружеские и другие), то люди воспроизводят их точнее, чем когда вспоминают несоциальные системы – например, местоположение объектов, соединенных дорогами.

Мозг настроен мощно реагировать на лица – знакомые и незнакомые. Эксперименты выявили, что даже простого взгляда, брошенного на изображение знакомого лица, достаточно, чтобы включилась нейронная активность в областях, отвечающих за обработку эмоций и «теорию разума» – способность человека представлять себе модель психики другого, понимать чужое сознание.

Эта активация автоматическая. И ученые считают, что она призвана облегчить адаптацию мыслей человека, его собственного поведения к продуктивному взаимодействию с другими.

Мозг кайфует от популярных людей

Одно из исследований показало, что социометрическая популярность того или иного индивида у представителей его группы кодируется в тех областях мозга, которые отслеживают ценность вознаграждений. А вознаграждения, как мы знаем, у нас завязаны на химическое нейромедиаторное удовольствие. И еще мы в курсе, что в жизни чаще всего ищем именно удовольствие, а не пользу.

Также, когда мы смотрим на популярных представителей своего вида, мозг задействует нейронные структуры, ответственные за понимание психических состояний других людей и за социальное познание.

То, что популярные люди привлекают большее внимание, чем непопулярные, было зафиксировано экспериментально. Оказывается, люди очень-очень внимательны к личностям, которые демонстрируют качества героического харизматического лидерства.

Скажем, таковыми в ходе нескольких экспериментов подопытные посчитали людей, имеющих обширные социальные связи и способных благодаря этому организовывать связь друг с другом других людей. Таким «посредникам» приписывается особая социальная значимость.

А она, как говорилось ранее, для человеческого мозга сверхпривлекательна. Один нейробиологический эксперимент выявил, что всего лишь размышление о людях, которые являются влиятельными «посредниками» в социальных сетях, вызывает активность в областях мозга, вовлеченных в формирование эмоций и понимание действий других.

«Нейронная» похожесть приводит к дружбе в соцсетях

Гомофилия (в нормальной науке так называют склонность похожих людей к установлению связей и объединению, а не то, что вы подумали) обычно объясняется тем, что сходные психически люди чаще оказываются в одних и тех же контекстах. Например, семьи с аналогичным социально-экономическим статусом живут в одних и тех же районах.

В 2018 году одна группа ученых замерила показатели соцсетевого сообщества студентов, получавших степень MBA. Затем их, утрированно говоря, засунули в томограф, стали показывать им всякие видео и замерять их нейронную активность. После этого исследователи взяли людей с похожей мозговой реакцией на видео и проследили их связи в социальной сети. Оказалось, что чем более похожими были паттерны мозговой активности у испытуемых, тем ближе они находились в соцсетевой топологии. И тем чаще они становились друзьями.

Как это явление может помочь будущим Темным Лордам соцсетей? Похожесть на других возможно имитировать, этому учатся даже умные психопаты. Думается, сказанного достаточно, но мы еще поговорим чуть ниже и о «стереотипности» лидеров.

Люди не помнят правду о социальном взаимодействии, а помнят фракции и союзы

Эксперименты выявили, что воспоминания человека о том, как он с кем-то взаимодействовал не совпадают с тем, как это было на самом деле (за испытуемыми наблюдали и их действия записывали).

Человек, оказывается, все «усредняет» в своей памяти. Его «воспоминания» отражают типичные модели социального взаимодействия. Люди отлично помнят, кто с кем в союзе, и кто против кого дружит. Но чего там конкретного делалось ими самими или кем-то другим – для них не столь важно.

Этим свойством человеческой психики традиционно пользуются политики. Они знают, что главное – как можно чаще заявлять о своем «патриотизме» и приверженности «правильным» ценностям. За этой дымовой завесой можно скрыть любые противоречивые деяния. Люди все равно про них забудут, а потом задним числом «отредактируют» свои воспоминания…

Интересно, что вдумчивое понимание связей в той или иной социальной сети у человека ограничено «вычислительными мощностями» мозга. Британский антрополог Робин Данбар подсчитал, что 230 человек – это максимум социальных связей, который может поддерживать индивид.

Однако в последние годы выяснилось, что человеческий мозг способен эту проблему обойти, используя «эвристику сжатия» для больших объемов сетевой информации. Он упрощает ее до схем и навешивает на сети обобщенные ярлыки, что затем помогает вызывать в памяти сложные социальные структуры и когнитивно поддерживать понятие о них. Это притом, что размер неокортекса («новой коры» – отдела мозга, отличающего нас от животных) никак не позволяет вычислительно обработать такие информационные объемы.

В подобных эвристических схемах многие отношения сетевых узлов «опускаются». Факты о них становятся не важны. Главное для мозга – запоминать, кто главней, кто популярнее.

Поэтому Темным Лордам соцсетей следует сосредоточиться именно на демонстрации своего влияния. Всяким там дружбам, как видим, люди придают меньше значения.

Много думать соцсетевому властителю вредно

Ученые обнаружили, что люди, обладающие властью, как правило, неглубоко вникают в устройство своей личной социальной сети. Они больше полагаются на упрощенные сетевые схемы. Они считают, что окружающие их сети влияния организованы в иерархию (хоть это и не так).

Причем уверенность в себе – это крайне важный фактор. Оказывается, наиболее правдивую и точную информацию о собственных социальных связях имеют как раз люди, не облеченные властью и испытывающие чувство, что они «маленькие и слабые».

Однако точная информация о собственной сети не помогает депрессивным и непопулярным «маленьким людям» достигать успеха. Она их наоборот губит. Из-за того, что они все хорошо понимают про качество своих связей, им в голову не приходит общаться с «властителями дум».

Скажем, теряя работу, они не могут найти новое нормальное место просто потому, что обращаются за помощью к своей «ближней» сети, которую хорошо знают – к людям с таким же низким статусом. «Стучаться» к статусным и популярным персонам они считают себя не в праве.

Наглые же «властители» готовы влезть в личку к боссам и к боссам боссов. Что нередко помогает им самим стать боссами…

Самокатегоризация – наше все

Большинство людей страшно заботится о своей «правильной» групповой идентичности. Она мало волнует, пожалуй, лишь индивидов, обладающих очень высоким интеллектом и тех, кто имеет интеллектуальный дефицит (например, из-за инвалидности, болезней, травм, генетических поломок).

Интересно, что якобы доминирующие социально-экономические категоризации не так уж и доминируют. Оказывается, самокатегоризация социальных групп лучше отражает общие интересы их участников и контекст, в котором они себя ощущают общностью. То есть, в них не столько важна оппозиция «бедный-богатый», сколько чувство, что «мы тут все слизеринцы» или что «мы все против домашнего насилия (ну или «за»)».

В таких группах все члены имеют больше влияния друг на друга, чем любые (даже статусные) люди из других групп.

Ранее считалось, что власть в человеческих группах принадлежит во многом внешним по отношению к ним органам. И основана эта власть на силовом принуждении. Однако теперь ученые склоняются к мысли, что устойчивой и действенной является та власть, которая имеет подлинное внутреннее влияние в группе, и заявляет, что стремится к общей цели, а не занимается принуждением и контролем поведения людей.

Как показали научные изыскания, даже поведение толпы в условиях чрезвычайной катастрофической ситуации оказывается сильно структурированным социально. Людям одной группы, которые сами себя категоризировали как общность, обычно удается избежать катастрофы или смягчить ее последствия, потому что они самоорганизовываются и начинают помогать друг другу.

Как утверждает поведенческая экономика, люди по своей сути являются «кооперативным» видом. Они склонны к самопожертвованию ради группы и даже к наказанию тех, кто нечестно получает выгоду за счет других членов группы.

Ранее считалось, что в случае, когда человек видит другого человека в опасности, он тем скорее придет на помощь, чем меньше вокруг других людей. По мере увеличения числа свидетелей происшествия уменьшается желание помогать терпящему бедствие у каждого из них.

Но более свежие исследования показали, что люди таки ринутся на помощь независимо от числа свидетелей… если те, кто в опасности, имеют с ними одинаковую социальную идентичность.

Участники толпы, оказываются, не «теряют разум» и не переживают деперсонализацию, как считалось несколько десятилетий назад. Они переключаются на групповую идентичность. Поэтому теперь поведение человека в толпе ученые склонны рассматривать как соблюдение групповых норм.

Ряд экспериментов показал, что обычно мораль группы выше просто «морали» – индивидуальной или общечеловеческой. То, что в самокатегоризированном сообществе считается хорошим, может конфликтовать с другими видами морали. Несмотря на это люди, разделяющие групповую идентичность, склонны чаще следовать нормам сообщества.

Ученые отмечают этот феномен, но предупреждают: он не значит, что индивидуально люди все разумны и хороши и только в «плохих» группах становятся тоже «плохими». Наука вообще считает любую мораль социальным конструктом. В природе никакой морали не существует.

Если завершать главку про самокатегоризацию социальных групп, их кооперативность, мораль и факторы возникновения влияния и власти внутри них чем-то практически полезным, то, видимо, стоит сделать это так:

- будущий Темный Лорд соцсетей должен найти для своего возвышения количественно большую социальную группу, продемонстрировать ей свою приверженность групповой идентичности, начать топить за «общую цель», установить связи с наиболее влиятельными членами группы, разбиться в лепешку, чтобы заполучить популярность, а затем «стать святее папы римского» в данном сообществе в «моральном» смысле…

Самый влиятельный – это самый стереотипный среди нас и непохожий на «чужаков»

Наука довольно давно открыла, что наиболее нормативная и влиятельная позиция в группе – эта та, которая показывает максимальное сходство индивида с другими членами группы и максимальные различия с чужаками (принцип метаконтрастности).

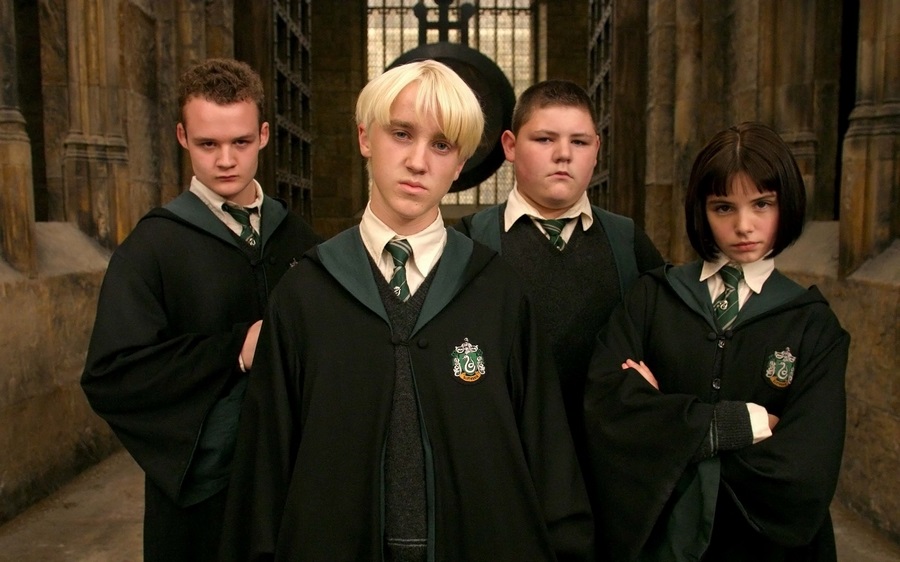

Лидерство в группах эксперименты однозначно связывают со стереотипностью влиятельного лица, его «прототипичностью». Он буквально должен олицетворять собой групповую идентичность. Так юный волшебник Драко Малфой в школе волшебства «Хогвартс», борясь за лидерство на факультете Слизерин, стремился показать себя прототипичным слизеринцем. И, конечно, он демонстративно соперничал в рискованных авантюрах с «чужими» гриффиндорцами, в интеллектуальном плане – с когтевранцами, а также не забывал посмеиваться над трудолюбивыми «рохлями» из Пуффендуя.

Множество исследований доказали, что стереотипные лидеры более влиятельны в любой группе и командуют другими ее членами, а те склонны им подчиняться.

Ученые даже предполагают, что это одна из причин растущего во всем мире популизма политиков. Чересчур умные и честные во власти толпе вовсе не нужны. Ей там нужны свои, стереотипные чуваки – дональды трампы и владимиры путины. Которые декларируют, что покажут кузькину мать каким-нибудь «чужим».

Кофликт с «чужими» чертовски объединяет

Это касается даже тех ситуаций, когда человеку надо принять свой низкий статус и даже маргинальность (если вся группа маргинальная). Главное при этом чувствовать, что «мы вместе» – все такие стигматизированные и неуспешные и, что «мы щас покажем» тем, другим – противным.

Лидерами в таких группах, дружащих против кого-то извне, могут становиться самые-самые отверженные, самые-самые стигматизированные индивиды. Потому что опять-таки демонстрируют свою стереотипичность.

На уровне группы ее члены склонны забывать свои личные особенности, «вычеркивать» их из своего характера, чтобы лучше соответствовать прототипическому положению, «смыкать ряды» и ощущать общую внутригрупповую однородность. И важно, конечно, чтобы другим группам она тоже была видна.

Мало того, люди избегают индивидуальной мобильности и выхода из группы, даже когда это возможно и индивидуально выгодно для них. Вот какова сила «социального» человеческого мозга. Любопытно, что такая стратегия может усиливать влияние и популярность тех, кто не ушел. Ведь они остались, «когда всем тяжело».

Примечательно еще одно научное наблюдение: если нет повода для конфликта с чужими, самокатегоризированные группы стремятся его… придумать. Например, посмотреть, что заявляют по какому-либо поводу члены других групп, и сказать: «А мы против!»

Как заявляют ученые: «…в доброкачественной форме мы видим этот процесс в молодежной культуре: новое поколение обычно желает отличаться от своих родителей, особенно по параметрам вкуса».

Исследователи заметили еще одну забавную штуку: бывает еще и своего рода «мета-самокатегоризация». Конфликтующие между собой группы могут временно объединяться, если у них возникает общий враг. Например, умеренные феминистские и радикально феминистские сообщества обычно не слишком дружат. Но если их задевают противники феминизма как такового, то они мгновенно объединяются на основе общности «феминистского сестринства».

Соцсети только усиливают все выше описанное

Раннее ученые полагали, что социальные эффекты группового поведения работают, когда люди друг друга видят физически, когда они знакомы с членами своих «стай». Условная «анонимность» соцсетей, виртуальность сообществ, физическая изоляция их членов друг от друга, по идее, должны были бы ослабить их.

Но оказалось, что все наоборот. Накопившиеся к настоящему моменту исследования показывают: свойства поведения социальных групп, их лидеров и т. п., только усиливаются в соцсетевых сообществах.

Видимая индивидуализация пользователей соцсетей, которая демонстрируется ими на собственных страницах, на самом деле не так им важна. Принадлежность к сетевым сообществам от нее отвлекает и усиливает деперсонализацию каждого. Пользователи соцсетей в сообществах видят друг друга как похожих и взаимозаменяемых людей.

Есть, правда, один нюанс: исследователи сообщают: анонимность усиливает групповую идентичность (и эффекты социального влияния) в том случае, если групповая идентичность пользователя уже была заметна.

Если же он изначально фокусировался на своей индивидуальной идентичности, и она была заметна другим и ему самому, то соцсетевая анонимность будет усиливать как раз все индивидуальное.

Однако таких пользователей в общей массе немного. Большинство все-таки оказывается в плену групповых идентичностей. И десятки исследований указывают на то, что изоляция и анонимность виртуального мира не подрывают власть группы, а усиливают ее. Особенно (как этого и следовало ожидать) – среди популярных, и всякого рода высокопоставленных лиц.

Ученые довольно прямолинейно по этому поводу говорят:

Но, боже мой, кого сегодня интересует здравый смысл? Всех интересует влияние, влияние, ВЛИЯНИЕ, и выгоды с ним связанные.

На самом деле стать Темных Лордом соцсетей не так уж сложно. Особенно, если вы человек конформный. Многие из нас с детства понимают, что для достижения кое-какого успеха в обществе нужно хорошо уметь притворяться и стараться чуять, куда ветер дует.

Секрет соцсетевого влияния лежит на поверхности: ищи крупную группу, притворяйся своим, становись стереотипным «своим», громко ори про ценности группы, воюй с чужими, придумывай врагов, настойчиво дружи с лидерами – так постепенно прокачаешь свою популярность.

А дальше останется и вовсе лишь убедительно (и «морально») пучить глаза, с уверенным видом изрекать банальности, ухаживать за лицом и фигурой и заботиться о неустанном росте цен на рекламу в своем аккаунте.

Автор надеется, что читатели сегодня достаточно прокачались в Темных искусствах и теперь больше знают, о том, как на самом деле создается власть над умами в соцсетях…

В Google и «Яндексе», соцсетях, рассылках, на видеоплатформах, у блогеров

Источник