3.5. Социальный и технологический способы производства

Способ собственности и способ хозяйства относятся к социальной сфере организации производства. Они выражают организацию человека, общества и выражают со стороны человека и общества.

Но ведь есть и технологическая организация, диктуемая техникой и технологией, взаимоотношением техники, природы и человека. И такая организация всегда реализуется в какой-то качественной определенности, т. е. в способе, но уже в способе технологическом. Наряду с социальным способом производства всегда существует и действует технологический способ.

Один технологический способ производства отличается от другого своей технико-организационно-производительной характеристикой, а коротко — парадигмой, т. е. внутренним смыслом вкупе с внешними его проявлениями

(без внешних проявлений внутренний смысл — вещь в себе, да и только!).

Парадигма — сложное, полисмысловое явление. В каждой конкретной парадигме может «сидеть» сразу несколько парадигм, отражающих ту или иную типическую парадигму, как и каждая конкретно-историческая парадигма может быть представлена рядом еще более конкретных парадигм. Но так или иначе каждый технологический способ производства имеет свою парадигму.

Парадигма — явление культурное. Охарактеризовать парадигму — охарактеризовать культуру, но не всю культуру по частям и элементам, а суть культуры, ее дух. Однако дух деятельный. Парадигма — существенное и деятельное в культуре.

Парадигма — «идейная начинка» культурной системы, ее наиболее емкая по смыслу и наиболее простая по форме оценка, сконцентрированная и сжатая до «точки» мера, способная «обозреть» и «измерить» качественное бытие системы.

В парадигмах, относящихся к технологическим способам производства, сосредоточивается сущностная и функциональная характеристика производительных сил, их организации.

Существуют индустриальные производительные силы, центральное место в которых занимают машина и машинно-фабричная технология. Индустриальные производительные силы являются выражением индустриальной, т. е. машинно-фабрич’ной, парадигмы. Можно судить и иначе: индустриальная парадигма воплощена в индустриальных производительных силах. Главная отличительная черта индустриальной парадигмы — машинное орудие труда, производные — машинный труд, фабричная организация труда, подчинение труда машине, способность машины к неограниченному развитию, рост производительности, подчинение природы и ее неограниченное потребление, возможность полного удовлетворения потребительского спроса, глобализация (планетизация) производства.

Индустриальная парадигма практически выражается в ряде индустриальных парадигм, что связано с этапами (уровнями) развития, конкретно-историческими особен-

ностями внедрения индустриальной парадигмы. Так, индустриальная парадигма может быть реализована как парадигма: а) простых машин и технологий, б) сложных машинно-технологических систем, в) суперсложных машин и технологических систем.

История развития человечества — это не только история развития социальных, но и технологических способов производства.

Технологический и социальный способы производства не существуют раздельно, а сочетаются вместе в рамках человеческой культуры, того или иного пространственно-временного ее воплощения. Взаимодействие технологического и социального способов производства очевидно, гораздо менее очевидны характер и способ этого взаимодействия.

То, что технологический и социальный способы производства должны качественно соответствовать друг другу, как и то, что они качественно влияют друг на друга, не вызывает сомнения. Труднее ответить на вопрос о степени, тесноте, жесткости соответствия обоих способов производства, равно как и о степени и характере зависимости одного от другого.

Вряд ли можно отрицать, что индустриальный технологический способ может реализоваться в рамках индустриального же социального способа производства.

Между технологической и социальной организациями нет жесткой качественной связи. Крепостничество жизнеспособно и в индустриальных системах, а демократия возможна в архаических обществах. Технология не настолько требовательна, чтобы осуществляться в одной и только одной социальной оболочке, ей могут соответствовать — и соответствовать весьма эффективно — разные отношения собственности и хозяйства.

Логика развития технологии и логика развития социума — разные. Разумеется, развитие технологии влияет на социум, а социум — на развитие технологии, но влияют они друг на друга не тем, что качественные изменения одного непосредственно требуют соответствующего качественного изменения другого, а тем, что изменение одного дает возможность изменения другого, но изменения уже и по его — этого другого — логике. Технологическое качество и социальное качество — разные по природе качества. Они должны соответствовать друг другу, ибо реализуются совместно в рамках общего целого — культуры, но соответствовать они должны не непосредственно, а через ту же культуру, т. е. как части общего целого.

Характер собственности на производительные силы связан, конечно, с характером производительных сил, но не настолько, чтобы одно непосредственно предопределило другое. Техническая парадигма не так уж прямо соответствует социальной, а тем более одной и только одной социальной парадигме. Ручной труд, например, применялся и применяется во всех известных истории социальных способах производства, хотя, разумеется, у ручного труда разное соответствие всем этим социальным способам.

Социальный способ производства задается культурой, обществом, человеком, а не технологией, хотя последняя и не остается к нему безучастной. Социум не только реагирует на технику, но и направляет ее развитие, контролирует и определяет. И если уж ставить вопрос о приоритете во взаимоотношениях техники и социума, то предпочтение надо отдать’социуму. Именно социум ответствен за технику, и ответствен тем, что он ответствен. за сам социум.

Составляют ли технологический и социальный способы производства единство? Да, составляют: один без другого не существует. Но можно ли считать, что они составляют единство как качественно однозначные составные части способа производства вообще? Нет, нельзя. Единство технологического и социального способов производства более сложное, чем единство одного качества. Это качественное единство качеств, т. е. единство качественно разных систем. В таком единстве находится место и неедин-

ству. Способ производства вообще является единством технологического и социального способов производства, но таким единством, при котором возможно сочетание одного технологического способа с разными социальными и соответственно одного социального способа с разными технологическими. Решающая роль в определении способа производства всегда за социальным способом, а в пределах последнего — за собственностью.

Источник

Содержание

Способ производства — исторически определённый способ добывания материальных благ, необходимых людям для производственного и личного потребления, т. е. общественное производство на определённой ступени исторического развития, характеризующееся определённым уровнем развития производительных сил и соответствующим этому уровню типом производственных отношений. Иначе говоря, способ производства — это исторически определённое диалектическое единство производительных сил и производственных отношений — двух сторон производства, выражающих отношение людей к природе и друг к другу. Причём это такое единство, которое устойчиво воспроизводит предпосылки собственного существования, является органическим целым.

Две стороны способа производства находятся во внутреннем взаимодействии; главенствующая роль принадлежит производительным силам, от уровня развития которых зависит характер производственных отношений. Изменения в отношениях собственности, характере соединения рабочей силы со средствами производства, формах связи между производителями, классовой структуре общества, мотивах и целях хозяйственной деятельности, которые специфичны для каждого способа производства, диктуются в конечном счёте развитием производительных сил, отражающих степень господства человека над природой.

Поскольку две стороны способа производства находятся в диалектическом единстве, то каждая из этих сторон предполагает другую и не может существовать без другой стороны. Более того, каждая из сторон в себе самой уже содержит свою противоположность и является в известном смысле своей противоположностью:

- Производительные силы на определённой ступени развития обладают специфическим для данной ступени общественным характером, при этом такие производительные силы общественного труда, как разделение и кооперация труда, специализация и концентрация производства и т. п., прямо выступают стороной производственных отношений — технико-производственными (или организационно-производственными) отношениями.

- Производственные отношения, являясь внутренней формой организации производительных сил и двигателем их развития, выступают и как специфическая социальная производительная сила, а в качестве технико-производственных отношений и прямо включаются в производительные силы общества.

Таким образом, каждая из сторон способа производства полагает свою противоположность, реализует самоё себя в своей противоположности.

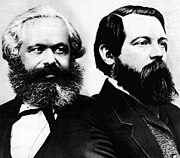

В системе условий общественной жизни способ производства занимает определяющее место. «Способ производства материальной жизни, — отмечал К. Маркс, — обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще» [1]. В зависимости от существующего способа производства складывается определённая надстройка (см. Общественно-экономическая формация). Истории человеческого общества известны пять способов производства: первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический (первой фазой которого выступает социализм) (см. Первобытнообщинный строй, Рабовладельческий строй, Феодализм, Капитализм, Коммунизм). В марксистской литературе дискутировался вопрос о правомерности выделения азиатского способа производства, однако представляется более убедительной точка зрения, что он является лишь модификацией одного из докапиталистических способов производства.

Каждое из перечисленных понятий, характеризующих тот или иной способ производства, нуждается в дальнейшей конкретизации, чтобы отразить историческое своеобразие различных вариантов одного и того же способа производства (например, античное или восточное рабство, прусский или американский путь развития капитализма в сельском хозяйстве, особенности социализма в разных странах, своеобразие некапиталистического развития отдельных стран и т. д.).

Взаимосвязь двух сторон общественного производства, зависимость характера производственных отношений от уровня развития производительных сил выражается законом их соответствия, который объясняет смену одного исторически определённого способа производства другим. Производственные отношения, выступая формой развития производительных сил, в свою очередь, активно воздействуют на них, ускоряя или задерживая их прогресс. Кроме того, взаимодействие производительных сил и производственных отношений испытывает обратное влияние надстройки (см. Базис и надстройка), обладающей относительной самостоятельностью.

На определённой ступени развития производительные силы вступают в конфликт с производственными отношениями. При этом в известных пределах производственные отношения обладают способностью в рамках данного способа производства приспосабливаться к требованиям производительных сил без изменения своей качественной определённости. Однако это достигается за счёт усиления внутренних противоречий существующего способа производства, в недрах которого накапливаются материальные предпосылки нового общественного строя, развиваются общественные силы, способные провести коренные социально-экономические преобразования. В классово-антагонистических способах производства конфликт между производительными силами и производственными отношениями приводит к замене одного способа производства другим в результате социальных революций. В условиях коммунистического способа производства утверждается планомерная организация производства на основе господства общественной собственности, что открывает возможности для безграничного совершенствования производительных сил и повышения эффективности общественного производства. Возникающие противоречия при социализме между ростом производительных сил и производственными отношениями не антагонистичны и разрешаются путём совершенствования производственных отношений, в результате сознательного управления общественными процессами.

Источник

Общественный способ производства

Общественное производство в самом общем виде независимо от той или иной хозяйственной системы представляет собой целесообразную деятельность людей, направленную на удовлетворение их потребностей. Процесс производства жизненных благ отражает и, более того, является результатом двух видов взаимодействий и взаимосвязей:

1.Человек и природа;

2.Отношения между людьми в процессе их хозяйственной деятельности.

Материальное производство явл. основой существования и развития человеческого общества.

Человек — венец природы — мера всех вещей.

Общественное производство включает: материальное производство и нематериальное производство.

В материальном производстве: пр-во продуктов и пр-во услуг. Нематериальное пр-во: пр-во нематериальных услуг, создание нематериальных благ.

Сфера услуг и непроизводственная сфера не тождественны.

Инфраструктура — совокупность отраслей, видов хозяйств, в результате функционирования которых создаются общие условия производства и жизнедеятельности людей.

Существует производственная инфраструктура и социальная И. ПИ — транспорт, связь, энергоснабжение и т.д. СИ — образование, медобслуживание и т.д.

ОСП — единство ПС и ПО в их взаимосвязи и взаимодействии.

1.Производственные силы (люди и средства производства).

Технический способ производства характеризуется как способ соединения работников со средствами производства (ручной способ производства, машинное производство, автоматизированное, комплексное, механизированное производство).

Источник

Социалистический способ производства — Socialist mode of production

| Часть серии о |

| марксизм |

|---|

|