Глава 8. Взаимоотношения популяций

Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова

Основы общей экологии

Учебное пособие. М.: Университетская книга, 2005.

Глава 8. Взаимоотношения популяций

8.2. Конкуренция

Конкуренция – это соревнование организмов одного трофического уровня (между растениями, между фитофагами, между хищниками и т.д.) за потребление ресурса, имеющегося в ограниченном количестве. Д.Тилман (Tilman, 1982, 1983) подчеркивает, что особую роль играет конкуренция за потребление ресурсов в критические периоды их дефицита (например, между растениями за воду в период засухи или хищниками за жертвы в неблагоприятный год). Конкуренция играет большую роль в определении видового состава экосистем.

Принципиальных различий у межвидовой и внутривидовой (внутрипопуляционной) конкуренции нет. Возможны как случаи, когда внутривидовая конкуренция является более острой, чем межвидовая, так и наоборот. При этом интенсивность конкуренции внутри популяции и между популяциями может меняться в различных условиях. Если условия неблагоприятны для одного из видов, то конкуренция между его особями может усиливаться. В этом случае он может быть вытеснен (или чаще – потеснен) видом, для которого эти условия оказались более подходящими.

Однако в многовидовых сообществах пар «дуэлянтов» чаще всего не образуется, и конкуренция носит характер диффузной: много видов одновременно конкурируют за один или несколько факторов среды. «Дуэлянтами» могут быть лишь массовые виды растений, которые делят один и тот же ресурс (например, деревья – липа и дуб, сосна и ель и т.д.).

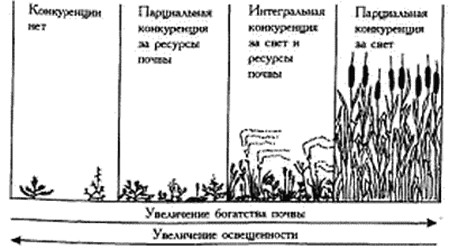

У растений возможна конкуренция за свет, за ресурсы почвы и за опылителей. На почвах, богатых ресурсами минерального питания и влагой, формируются густые сомкнутые растительные сообщества, где лимитирующим фактором, за который конкурируют растения, является свет. При дефиците в почве влаги или элементов минерального питания полог растений бывает разомкнутым и они не конкурируют за свет, а соревнуются за потребление почвенных ресурсов (рис. 19).

Рис. 19. Основной комплексный градиент конкуренции растений (по Tilman, 1988).

При конкуренции за опылителей побеждает тот вид, который более привлекателен для насекомого. Так одним из факторов быстрого распространения в Европе гималайского заносного вида недотрога железконосная (Impatiens glandulifera) является то, что он продуцирует больше нектара, чем его конкуренты в тех же влажных местообитаниях – чистец болотный, дербенник иволистный. Кроме того, нектар недотроги слаще (Chittka, Schurkens, 2001).

У животных конкуренция происходит за ресурсы пищи, например травоядные конкурируют за фитомассу При этом конкурентами крупных копытных могут быть насекомые, подобные саранче, или мышевидные грызуны, способные в годы массового размножения уничтожить большую часть травостоя. Хищники конкурируют за жертвы.

Поскольку количество пищи зависит не только от экологических условий, но и от площади, где воспроизводится ресурс, конкуренция за пищу может перерастать в конкуренцию за занимаемое пространство, т.е. быть не только эксплуатационной, но и интерференционной (см. 8.2). Снижение конкуренции в этом случае возможно при разделении территории на «охотничьи наделы» или на «загоны для выпаса». К примеру, косяки – семейные группы башкирской лошади, в поведении которых сохранились черты их диких предков, рассредоточиваются по «загонам для выпаса», что снижает конкуренцию за фитомассу и способствует равномерному использованию травостоев.

По этой причине лошади – это идеальные фитофаги для особо охраняемых территорий в степной зоне.

Большую роль в разделе территории играют сигнальные взаимоотношения (см. 8.8).

Как и в отношениях между особями одной популяции, конкуренция между видами (их популяциями) может быть симметричной или асимметричной. При этом ситуация, когда условия среды одинаково благоприятны для конкурирующих видов, встречается довольно редко, и потому отношения асимметричной конкуренции возникают чаще, чем симметричной.

При флюктуирующих ресурсах, что обычно в природе (увлажнение или элементы минерального питания для растений, первичная биологическая продукция для разных видов фитофагов, плотность популяций жертв для хищников), поочередно получают преимущества разные конкурирующие виды. Это также ведет не к конкурентному исключению более слабого, а к сосуществованию видов, которые поочередно попадают в более выгодную и менее выгодную ситуацию. При этом ухудшение условий среды виды могут переживать при снижении уровня метаболизма или даже перехода в состояние покоя.

Кроме того, на исход конкуренции часто влияет то, какой из видов первым начал заселять экотоп (принцип лотереи, см. 12.8). Это особенно характерно для маловидовых сообществ водных растений, где более слабый вид может удерживать занятое место, если ему повезло и он его занял первым. Впрочем, лотерея может влиять и на состав сообществ с большим числом претендентов на свободное место. В тропическом лесу на одном гектаре может быть до 150 видов деревьев, и потому занять место выпавшей особи могут представители разных видов.

Влияет на исход конкуренции и то, что победить в конкурентной борьбе больше шансов имеет популяция, в составе которой больше особей и которая, соответственно, будет более активно воспроизводить «свою армию» (так называемый масс‑эффект).

Наконец, конкуренция между видами протекает на фоне отношений с организмами других трофических уровней (хищниками и паразитами). Это также влияет на исход конкуренции, так как более привлекательный как пищевой ресурс вид имеет меньше шансов победить в конкуренции. В итоге в естественных экосистемах виды сосуществуют даже при наличии асимметричной конкуренции, которая должна была бы привести к вытеснению одного из видов. Конкурентное исключение чаще всего наблюдается только в искусственных условиях «микрокосма», когда два конкурирующих вида изолированы и помещены в условия стабильной среды (например в смешанном посеве двух культурных растений с разными конкурентными возможностями).

В естественных экосистемах существуют и специальные механизмы, которые снижают конкуренцию. Главный механизм – дифференциация экологических ниш (см. 9), при которой разные организмы используют разные ресурсы.

1. Дайте определение конкуренции.

2. Имеются ли принципиальные отличия внутривидовой конкуренции от межвидовой?

3. Какая конкуренция называется асимметричной?

4. Что такое диффузная конкуренция?

5. Приведите примеры конкуренции животных за разные ресурсы?

6. За какие ресурсы среды конкурируют растения?

7. Чем отличаются эксплуатационная и интерференционная виды конкуренции?

8. Как влияет на конкуренцию «принцип лотереи»?

9. Как влияет на конкуренцию «масс‑эффект»?

10. Какое значение для конкуренции имеют флюктуации количества ресурсов?

Источник

Конкуренция

Конкуренция – это соревнование организмов одного трофического уровня (между растениями, между фитофагами, между хищниками и т.д.) за потребление ресурса, имеющегося в ограниченном количестве. Д.Тилман (Tilman, 1982, 1983) подчеркивает, что особую роль играет конкуренция за потребление ресурсов в критические периоды их дефицита (например между растениями за воду в период засухи или хищниками за жертвы в неблагоприятный год). Конкуренция играет большую роль в определении видового состава экосистем.

Принципиальных различий у межвидовой и внутривидовой (внутрипопуляционной) конкуренции нет. Возможны как случаи, когда внутривидовая конкуренция является более острой, чем межвидовая, так и наоборот. При этом интенсивность конкуренции внутри популяции и между популяциями может меняться в различных условиях. Если условия неблагоприятны для одного из видов, то конкуренция между его особями может усиливаться. В этом случае он может быть вытеснен (или чаще – потеснен) видом, для которого эти условия оказались более подходящими.

Однако в многовидовых сообществах пар «дуэлянтов» чаще всего не образуется, и конкуренция носит характер диффузной: много видов одновременно конкурируют за один или несколько факторов среды. «Дуэлянтами» могут быть лишь массовые виды растений, которые делят один и тот же ресурс (например, деревья – липа и дуб, сосна и ель и т.д.).

У растений возможна конкуренция за свет, за ресурсы почвы и за опылителей. На почвах, богатых ресурсами минерального питания и влагой, формируются густые сомкнутые растительные сообщества, где лимитирующим фактором, за который конкурируют растения, является свет. При дефиците в почве влаги или элементов минерального питания полог растений бывает разомкнутым и они не конкурируют за свет, а соревнуются за потребление почвенных ресурсов (рис. 19).

Рис. 19. Основной комплексный градиент конкуренции растений (по Tilman, 1988).

При конкуренции за опылителей побеждает тот вид, который более привлекателен для насекомого. Так одним из факторов быстрого распространения в Европе гималайского заносного вида недотрога железконосная (Impatiens glandulifera) является то, что он продуцирует больше нектара, чем его конкуренты в тех же влажных местообитаниях – чистец болотный, дербенник иволистный. Кроме того, нектар недотроги слаще (Chittka, Schurkens, 2001).

У животных конкуренция происходит за ресурсы пищи, например травоядные конкурируют за фитомассу При этом конкурентами крупных копытных могут быть насекомые, подобные саранче, или мышевидные грызуны, способные в годы массового размножения уничтожить большую часть травостоя. Хищники конкурируют за жертвы.

Поскольку количество пищи зависит не только от экологических условий, но и от площади, где воспроизводится ресурс, конкуренция за пищу может перерастать в конкуренцию за занимаемое пространство, т.е. быть не только эксплуатационной, но и интерференционной (см. 8.2). Снижение конкуренции в этом случае возможно при разделении территории на «охотничьи наделы» или на «загоны для выпаса». К примеру, косяки – семейные группы башкирской лошади, в поведении которых сохранились черты их диких предков, рассредоточиваются по «загонам для выпаса», что снижает конкуренцию за фитомассу и способствует равномерному использованию травостоев.

По этой причине лошади – это идеальные фитофаги для особо охраняемых территорий в степной зоне.

Большую роль в разделе территории играют сигнальные взаимоотношения (см. 8.8).

Как и в отношениях между особями одной популяции, конкуренция между видами (их популяциями) может быть симметричной или асимметричной. При этом ситуация, когда условия среды одинаково благоприятны для конкурирующих видов, встречается довольно редко, и потому отношения асимметричной конкуренции возникают чаще, чем симметричной.

При флюктуирующих ресурсах, что обычно в природе (увлажнение или элементы минерального питания для растений, первичная биологическая продукция для разных видов фитофагов, плотность популяций жертв для хищников), поочередно получают преимущества разные конкурирующие виды. Это также ведет не к конкурентному исключению более слабого, а к сосуществованию видов, которые поочередно попадают в более выгодную и менее выгодную ситуацию. При этом ухудшение условий среды виды могут переживать при снижении уровня метаболизма или даже перехода в состояние покоя.

Кроме того, на исход конкуренции часто влияет то, какой из видов первым начал заселять экотоп (принцип лотереи, см. 12.8). Это особенно характерно для маловидовых сообществ водных растений, где более слабый вид может удерживать занятое место, если ему повезло и он его занял первым. Впрочем, лотерея может влиять и на состав сообществ с большим числом претендентов на свободное место. В тропическом лесу на одном гектаре может быть до 150 видов деревьев, и потому занять место выпавшей особи могут представители разных видов.

Влияет на исход конкуренции и то, что победить в конкурентной борьбе больше шансов имеет популяция, в составе которой больше особей и которая, соответственно, будет более активно воспроизводить «свою армию» (так называемый масс‑эффект).

Наконец, конкуренция между видами протекает на фоне отношений с организмами других трофических уровней (хищниками и паразитами). Это также влияет на исход конкуренции, так как более привлекательный как пищевой ресурс вид имеет меньше шансов победить в конкуренции. В итоге в естественных экосистемах виды сосуществуют даже при наличии асимметричной конкуренции, которая должна была бы привести к вытеснению одного из видов. Конкурентное исключение чаще всего наблюдается только в искусственных условиях «микрокосма», когда два конкурирующих вида изолированы и помещены в условия стабильной среды (например в смешанном посеве двух культурных растений с разными конкурентными возможностями).

В естественных экосистемах существуют и специальные механизмы, которые снижают конкуренцию. Главный механизм – дифференциация экологических ниш (см. 9), при которой разные организмы используют разные ресурсы.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение конкуренции.

2. Имеются ли принципиальные отличия внутривидовой конкуренции от межвидовой?

3. Какая конкуренция называется асимметричной?

4. Что такое диффузная конкуренция?

5. Приведите примеры конкуренции животных за разные ресурсы?

6. За какие ресурсы среды конкурируют растения?

7. Чем отличаются эксплуатационная и интерференционная виды конкуренции?

8. Как влияет на конкуренцию «принцип лотереи»?

9. Как влияет на конкуренцию «масс‑эффект»?

10. Какое значение для конкуренции имеют флюктуации количества ресурсов?

Источник

Типы биотических взаимоотношений

Список вопросов теста

Вопрос 1

Соревнование организмов с одинаковым способом питания (пары автотрофов, пары гетеротрофов, пары хищников и т.п.) за потребление ресурса, имеющегося в ограниченном количестве, называют:

Варианты ответов

- симбиозом

- конкуренцией

- эксплуатацией

- мутуализмом

Вопрос 2

Отношения. при которых организмы одних видов служат пищевым ресурсом для организмов других видов, называют:

Варианты ответов

- симбиозом

- конкуренцией

- эксплуатацией

- мутуализмом

Вопрос 3

Обязательные (облигатные) отношения взаимовыгодного сотрудничества видов называют:

Варианты ответов

- аменсализм

- конкуренция

- мутуализм

- симбиоз

Вопрос 4

Необязательные (факультативные) отношения взаимовыгодного сотрудничества видов называют:

Варианты ответов

- протокооперацией

- комменсализмом

- аменсализмом

- нейтрализмом

Вопрос 5

Отношения. при которых виды не связаны в процессе питания или конкуренции и потому не влияют друг на друга, называют:

Варианты ответов

- протокооперацией

- комменсализмом

- аменсализмом

- нейтрализмом

Вопрос 6

Отношения, наносящие вред одному виду и безвредны для другого вида, называют:

Варианты ответов

- протокооперацией

- комменсализмом

- аменсализмом

- нейтрализмом

Вопрос 7

Отношения, выгодные для одного вида и бесполезные для другого вида, называют:

Варианты ответов

- протокооперацией

- комменсализмом

- аменсализмом

- нейтрализмом

Вопрос 8

Сигнальные взаимоотношения животных осуществляются посредством выделения:

Варианты ответов

- диоксида углерода

- феромонов

- альдегидов

- нитратов

Вопрос 9

Вздыбленная шерсть, оскал у зверей относятся к сигналам:

Варианты ответов

- химическим

- звуковым

- зрительным

- обонятельным

Вопрос 10

Стрекотание кузнечиков, пение птиц, рычание зверей являются сигналами:

Варианты ответов

- химическими

- звуковыми

- зрительными

- обонятельными

Вопрос 11

Хищником не является:

Варианты ответов

- африканский лев

- клёст-еловик

- ушастая сова

- туркестанская рысь

Вопрос 12

Взаимоотношения. при которых один вид использует другой как среду жизни и источник пищи, называют:

Варианты ответов

- паразитизмом

- конкуренцией

- мутуализмом

- хищничеством

Вопрос 13

Способом защиты от паразитов является:

Варианты ответов

- увеличение размеров тела жертвы

- изоляция поражённых тканей и органов

- приобретение яркой окраски

- наличие шипов

Вопрос 14

Паразитами человека являются:

Варианты ответов

- вши, клопы, клещи

- вши, головня. осы

- тли, клопы, грибы

- трипсы, тли, мухи

Вопрос 15

Организм, за счёт питательных веществ или тканей которого живёт другой организм, называют:

Варианты ответов

- жертвой

- хищником

- хозяином

- паразитом

Вопрос 16

Свиной солитёр паразитирует в теле:

Варианты ответов

- бычьего солитера, малого прудовика

- виноградной улитки, человека

- свиньи, человека

- свиньи, малого прудовика

Вопрос 17

Соотнесите тип взаимоотношений с примером:

Варианты ответов

- рак-отшельник и актиния

- клевер и шмели

- термиты и жгутиковые

- грибы и водоросли

- жвачные животные и кишечные бактерии

- деревья и микоризные грибы

- бобовые растения и клубеньковые бактерии

Вопрос 18

Организмы, питающиеся экскрементами других животных, называются:

Варианты ответов

- паразитами

- хищниками

- жертвами

- копрофагами

Вопрос 19

Песцы, следующие за белым медведем и доедающие остатки его пищи, — это пример:

Варианты ответов

- аменсализма

- комменсализма

- мутуализма

- симбиоза

Вопрос 20

Затенение деревом растущего под ним траянистого растения — это пример:

Варианты ответов

- аменсализма

- комменсализма

- мутуализма

- симбиоза

Вопрос 21

Грибы, пользуясь выделениями корней растений и одновременно стимулируя усвоения ими воды и питательных веществ из почвы, таким образом участвуют в отношениях:

Варианты ответов

- аменсализма

- комменсализма

- мутуализма

- симбиоза

Вопрос 22

Мальки, живущие среди щупалец актиний и медуз и питающиеся остатками их пищи, — это пример:

Варианты ответов

- аменсализма

- мутуализма

- комменсализма

- симбиоза

Вопрос 23

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие из приведённых пар организмов вступают в отношения «паразит-хозяин»?

Варианты ответов

- широкий лентец и человек

- минога и рыба

- рак-отшельник и актиния

- карась и щука

- малярийный плазмодий и комар

- сова и мышь

Вопрос 24

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие из приведённых пар организмов вступают в симбиотические отношения?

Варианты ответов

- корова и бычий цепень

- носорог и воловьи птицы

- заяц и лисица

- рак-отшельник и актиния

- человек и трипаносома

- акула и рыба-лоцман

Вопрос 25

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие из приведённых пар организмов вступают в отношения хищник–жертва?

Варианты ответов

- заяц и рысь

- минога и рыба

- карась и щука

- рак-отшельник и актиния

- сова и мышь

- малярийный плазмодий и комар

Вопрос 26

Конкуренция в экосистеме существует между:

Варианты ответов

- дубом и березой

- березой и трутовиком

- елью и белкой

- дубом и белыми грибами

Вопрос 27

Симбиотические отношения устанавливаются между:

Варианты ответов

- заразихой и подсолнечником

- мухой и синицей

- муравьем и тлей

- зайцем и лисицей

Вопрос 28

В желудке и кишечнике жвачных млекопитающих постоянно обитают бактерии, вызывающие брожение. Это является примером:

Варианты ответов

- хищничества

- паразитизма

- комменсализма

- симбиоза

Вопрос 29

Семена череды распространяются с помощью человека. Это пример:

Варианты ответов

- мутуализма

- симбиоза

- конкуренции

- комменсализма

Вопрос 30

Ярусность является примером таких межвидовых отношений, ка:

Источник