Согласно совместной эволюционной теории существует два способа

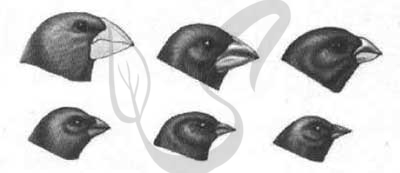

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование нескрещивающихся видов вьюрков, питающихся различными типами пищи, на Галапагосских островах.

Согласно современной эволюционной теории существует два способа видообразования. Данные способы представлены на схеме.

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование различных видов ландыша в результате разделения ледником единого большого ареала исходного вида на несколько изолированных зон.

1. При расселении ландыша ареал увеличивался и в определённый момент оказался разделён ледником на несколько отдельных ареалов.

2. Под воздействием естественного отбора в каждом новом ареале (в новых условиях) ландыш приобретал новые признаки.

3. В результате растения, обитающие в разных ареалах, утратили способность свободно скрещиваться (возникла репродуктивная изоляция) и стали отдельными видами.

Образование нескрещивающихся видов вьюрков, питающихся различными типами пищи, на Галапагосских островах является примером экологического видообразования:

1) вьюрки обитали в пределах одной популяции, но питались разными типами пищи;

2) под воздействием естественного отбора у них формировались различные формы клюва;

3) в итоге вьюрки с различными клювами перестали свободно скрещиваться (возникла репродуктивная изоляция) и стали отдельными видами.

Источник

Согласно совместной эволюционной теории существует два способа

Современную эволюционную теорию можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование длинной шеи у предков современного жирафа.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование лёгких семян с «парашютом» у предковых форм современного одуванчика.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, формирование узкого разреза глаз у предков современного крота, которые вели подземный образ жизни.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, формирование очень длинного корня у предковых форм современной верблюжьей колючки.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Объясните, руководствуясь этой схемой, формирование передней конечности с копательной кистью у предков современного крота, которые вели подземный образ жизни.

Современную эволюционную теорию можно представить в виде следующей схемы.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, раннее цветение (до распускания листьев) некоторых форм ветроопыляемых растений.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, формирование у зайцев длинных и мощных задних конечностей.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование плодов с крючками у предковых форм современного репейника.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, формирование полосатой окраски шерсти у предков современного тигра.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование сочных побегов у предковых форм современного кактуса.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, формирование толстого слоя подкожного жира у предков современных моржей, живших в воде.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование растений с высоким стволом и верхушечной кроной у сосен, произрастающих в сосняке.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, формирование игл у предков современного ежа.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование цветков с редуцированным околоцветником (без лепестков) у предковых форм ветроопыляемых растений.

Современную эволюционную теорию можно представить в виде следующей схемы.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, формирование кожистых крыльев большой площади у предков современных летучих мышей.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, видоизменение листьев в колючки у предковых форм современных кактусов.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, формирование длинного хобота у предков современного слона.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, видоизменение части листьев у предковых форм современного гороха.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, формирование однопалых конечностей у предков современной лошади.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование шипов у предковых форм современного шиповника.

Современную эволюционную теорию можно представить в виде следующей схемы.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование зелёной покровительственной окраски у предков современного жука листоеда.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование сочных листьев у предковых форм современного алоэ.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование цветков с нектарниками (и нектаром) у предковых форм насекомоопыляемых растений.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование лёгких семян с крылаткой у предковых форм современного клена.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Современную эволюционную теорию, согласно учению Дарвина, можно представить в виде следующей схемы.

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование зелёной покровительственной окраски у предков современного кузнечика.

Загрузка решений доступна для зарегистрировавшихся пользователей

Объясните, руководствуясь этой схемой, образование различных видов ландыша в результате разделения ледником единого большого ареала исходного вида на несколько изолированных зон.

Согласно современной эволюционной теории существует два способа видообразования. Данные способы представлены на схеме.

Источник

Тест по теме Учение Ламарка и Дарвина

1) Процесс — дивергенция; в результате дивергенции признаки у изначально эволюционно близких групп расходятся, вследствие обитания в разных условиях среды, данный процесс лежит в основе видообразования

2) Различия в форме клюва связаны с различием в питании: пищевые предпочтения вьюрков, живущих на разных островах, отличаются друг от друга

3) Впервые данный процесс был описан Ч. Дарвином, который совершил путешествие и наблюдал указанные различия строения у галапагосских вьюрков

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 3062.

1) Случайная мутация привела к проявлению нового признака у особи, который оказался полезен (носит адаптивный характер) в изменившихся условиях среды

2) Особи, которые имеют данный признак, получают преимущество в борьбе за существование

3) В ходе естественного отбора остаются особи с полезным признаком, который способствует их выживанию: особи с данным признаком размножаются, что обеспечивает закрепление признака в ряду поколений

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 3709.

4734. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны положения синтетической теории эволюции. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

(1)Эволюция живой природы носит скачкообразный характер. (2)Единицей эволюции служит популяция. (3)Размножение организмов происходит в геометрической прогрессии. (4)Результатом естественного отбора служит приспособленность организмов. (5)Естественный отбор проявляется в трёх формах: стабилизирующий, движущий, разрывающий. (6)Элементарным фактором эволюции служат мутации.

Верный ответ: 256

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 4734.

1) Коричневые гусеницы перешли на питание зелеными листьями; (в результате мутации) в популяции гусениц возникли особи с зеленой окраской тела

2) В борьбе за существование у зеленых гусениц оказалось преимущество: на фоне зеленых листьев они были менее заметны и реже становились добычей хищников

3) В ходе естественного отбора выживали те гусеницы, которые обладали полезным признаком — зеленой окраской тела, они размножались и постепенно их число увеличилось

4) Этот процесс продолжался в последующих поколениях: окраска тела гусениц стала все более соответствовать основному фону окружающей среды

P.S. Термин «мутации» применительно к позиции Чарльза Дарвина (1809-1882) выглядит несколько странно, учитывая, что впервые термин «мутации» предложил Гуго де Фриз в 1901 году.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5053.

5238. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания основных идей Ж. Б. Ламарка. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

(1)Эволюция — это направленное изменение наследственных характеристик популяции. (2)При этом каждый организм стремится к развитию и совершенствованию. (3)В результате естественного отбора сохраняются только полезные признаки. (4)Кроме того, организмы дополнительно упражняют те органы, которые им наиболее важны в их среде обитания. (5)В результате наследования приобретённых полезных признаков организмы совершенствуются. (6)Таким примером может служить редукция зрения у крота.

Источник

Тема 4.2. Современное эволюционное учение. — 10-11 класс, Пасечник (рабочая тетрадь).

Вид и его критерии

1. Дайте определения понятий.

Биология – система наук, объектами изучения которой являются живые существа и их взаимодействие с окружающей средой.

Критерии вида – характерные признаки и свойства, по которым одни виды отличаются от других.

2. Заполните таблицу.

Критерии вида

3. Что такое виды-двойники? Приведите примеры.

Два разных вида могут не различаться по анатомическому строению, быть морфологически сходными, но в природе не скрещивающихся из-за наличия разных хромосомных наборов. Так, под названием «крыса черная» различают два вида-двойника: крыс, имеющих в кариотипе 38 и 49 хромосом; под названием «малярийный комар» существует 6 внешне не различимых видов-двойников; у рыбки щиповки – 3 вида двойника.

4. Как проявляется целостность вида?

Ни один из критериев в отдельности не может служить для определения вида. Охарактеризовать вид можно только по их совокупности.

Популяция – структурная единица вида и единица эволюции

1. Дайте определения понятий.

Популяция – группа одновидовых организмов, занимающих определенный участок территории внутри ареала вида, свободно скрещивающихся между собой и частично или полностью изолированных от других популяций.

Генофонд популяции – совокупность количества генетического материала, который слагается из генотипов отдельных особей.

2. Приведите примеры взаимоотношений организмов в популяциях.

Взаимоотношения в популяции могут быть следующие:

Конкуренция — борьба за одни и те же условия окружающей среды внутри одного вида.

Поедание одних особей другими внутри популяции.

Совместная защита от хищника.

Обмен генами при скрещивании в пределах одной популяции.

Гибель ослабленных особей и улучшение качественного состава популяции (генофонда).

3. Что изучает популяционная генетика?

Популяционная генетика изучает процессы изменения генетического состава популяций, возникновения новых свойств организмов и их закрепление посредством естественного отбора.

4. Как влияют мутационные процессы на генетический состав популяции?

Мутационный процесс ведет к увеличению разнообразия генофонда. Мутации распространяются и закрепляются благодаря комбинативной изменчивости.

5. Какое значение имеет мутационный процесс для эволюционных преобразований?

Мутационный процесс – это постоянный источник наследственной изменчивости. Вследствие мутаций изменяется генофонд популяции, что под воздействием различных факторов представляет собой элементарные эволюционные изменения. Мутационный процесс формирует резерв наследственной изменчивости в генофонде каждой популяции и виде в целом. Поддерживая высокую степень генетического разнообразия популяций, он создает основу для естественного отбора и микроэволюции.

6. В чем проявляется способность популяции приспосабливаться (адаптироваться) к новым условиям среды?

Крупные изменения снижают приспособленность популяции. В популяции имеются запасы таких аллелей, которые не приносят ей какой-либо пользы в данное время; они сохраняются в гетерозиготном состоянии. Но когда в результате изменения условий они вдруг оказываются полезными, их частота под действием отбора начинает возрастать, и в конечном счете они становятся основным

генетическим материалом.

Движущие силы эволюции и их влияние на генофонд популяции

1. Дайте определение понятий.

Дрейф генов – явление ненаправленного изменения частот аллельных вариантов генов в популяции, обусловленное случайными статистическими причинами, в результате которого изменяется и обедняется генофонд малой популяции по сравнению с его исходным состоянием.

Волны жизни – резкие колебания численности особей популяции вследствие естественных причин.

Изоляция – исключение или затруднение свободного скрещивания между особями одного вида; является элементарным эволюционным фактором, действующим на микроэволюционном уровне, и приводит к видообразованию.

2. Что понимают под генетическим равновесием в популяциях?

Постоянство частот встречаемости различных аллелей. Это ситуация, при которой распределение аллелей в популяции остается постоянным из поколения в поколение (при отсутствии отбора или мутаций).

3. Заполните таблицу.

Нарушения генетического равновесия в популяциях

4. Какие из названных изменений генофонда популяций могут рассматриваться в качестве эволюционных факторов? Ответ поясните.

Под влиянием факторов эволюции — мутационного процесса, изоляции, естественного отбора и др.- в популяции постоянно происходит элементарное эволюционное явление — изменение генофонда популяции. Полезные мутации сохраняются естественным отбором, вредные — накапливаются в популяции в скрытом виде, создавая резерв изменчивости. Через несколько поколений изолированные популяции, обитающие в разных условиях, будут различаться по ряду признаков. Изоляция также является элементарным эволюционным фактором, действующим на микроэволюционном уровне, и приводит к видообразованию. Также и дрейф генов может в результате привести к возникновению нового вида. В результате всех этих факторов может возникнуть новый вид или лучше адаптироваться к условиям внешней среды исходный вид.

5. Составьте схему

Эволюционные факторы

Результаты эволюции

1. Дайте определения понятий.

Микроэволюция – эволюционные изменения, протекающие на популяционном, внутривидовом уровне.

Видообразование – процесс возникновения новых биологических видов и изменения их во времени.

Макроэволюция – процесс образования из видов новых родов, из родов – новых семейств и так далее.

2. Заполните таблицу.

3. Чем отличаются процессы аллопатрического и симпатрического видообразования?

Симпатрическое видообразование связано с расхождением групп особей одного вида и обитающих на одном ареале по экологическим признакам. При этом особи с промежуточными характеристиками оказываются менее приспособленными. Расходящиеся группы формируют новые виды. Особенностью симпатрического пути видообразования является то, что он приводит к возникновению новых видов, всегда морфологически близких к исходному виду. Лишь в случае гибридогенного возникновения видов появляется новая видовая форма, отличная от каждой из родительских.

Аллопатрическое видообразование вызывается разделением ареала вида на

несколько изолированных частей. Возникновение географических преград (горных хребтов, морских проливов и пр.) приводит к возникновению изолятов — географически изолированных популяций. Прерывание потока генов между изолятами, с одной стороны, и действие естественного отбора, с другой, приводят к их репродуктивной изоляции и образованию самостоятельных видов.

4. Составьте схему.

Эволюционный процесс

5. Заполните таблицу.

Доказательства макроэволюции

Биологический прогресс и биологический регресс

1. Дайте определения понятий.

Ароморфоз – это крупные, масштабные эволюционные изменения, которые ведут к общему подъему организации, повышают интенсивность жизнедеятельности, но не являются узкими приспособлениями к резко ограниченным условиям существования.

Идиоадаптация – это мелкие эволюционные изменения, которые повышают приспособленность организмов к определенным условиям среды обитания.

Дегенерация – это эволюционные изменения, которые ведут к упрощению организации, к утрате ряда систем или органов и часто связана с переходом к паразитическому образу жизни.

2. Заполните таблицу.

Типы эволюционных изменений.

3. Каковы основные направления эволюции? Приведите примеры каждого из них.

Главные направления эволюции:

Ароморфозы: у животных – появление живорождения, способности к поддержанию постоянной температуры тела, возникновение замкнутой системы кровообращения, у растений — появление цветка, сосудистой системы, способности к поддержанию и регулированию газообмена в листьях.

Идиоадаптации: защитная окраска животных или приспособления некоторых рыб (камбала, сом) к жизни у дна – уплощение тела, окраска под цвет грунта, развитие усиков и пр.; приспособления к полету у некоторых видов млекопитающих (летучие мыши, белки-летяги). У растений – приспособления к перекрестному опылению цветка насекомыми или ветром, приспособления к рассеиванию семян.

Дегенерации: у паразитов возникают специфические приспособления (часто весьма изощренные) к условиям жизни внутри хозяина. У паразитических червей появляются присоски, крючки, получают значительное развитие органы размножения. У свиного цепня, лентецов и других червей нет кишечника, слабо развита нервная система, отсутствует способность к передвижению. У растений-паразитов (повилика) – отсутствие вегетативных органов (лист), вместо корней – присоски.

4. Заполните таблицу.

Сравнительная характеристика биологического прогресса и биологического регресса

5. Какова, на ваш взгляд, роль человека в процессах биологического регресса?

Деятельность человека является мощным фактором биологического регресса видов, нужных и полезных ему. Например, появились микробы, устойчивые к действию лекарств, и насекомые, устойчивые к ядохимикатам и т.д.. При посеве человек вторгается в живую природу, уничтожает на больших площадях дикие популяции, заменяя их немногочисленными искусственными. Усиленное истребление человеком многих видов ведет к биологическому регрессу, который грозит им вымиранием.

Синтетическая теория эволюции

1. Дайте определения понятия.

Синтетическая теория эволюции (современный дарвинизм) – современная эволюционная теория, которая представляет собой учение об эволюции органического мира, разработанное на основе данных современной генетики, экологии и классического дарвинизма.

2. Заполните таблицу.

Развитие эволюционного учения в ХХ веке.

3. Сформулируйте основные положения (постулаты) синтетической теории эволюции.

1. элементарной единицей эволюции считается локальная популяция;

2. материалом для эволюции являются мутационная и рекомбинационная изменчивость;

3. естественный отбор рассматривается как главная причина развития адаптаций, видообразования и происхождения надвидовых таксонов;

4. дрейф генов и принцип основателя выступают причинами формирования нейтральных признаков;

5. вид есть система популяций, репродуктивно изолированных от популяций других видов, и каждый вид экологически обособлен;

6. видообразование заключается в возникновении генетических изолирующих механизмов и осуществляется преимущественно в условиях географической изоляции.

4. Почему можно считать, что синтетическая теория эволюции в основном развивается в русле идей, заложенных Ч. Дарвином?

Синтетическая теория эволюции вскрыла глубинные механизмы эволюционного процесса, накопила множество новых фактов и доказательств эволюции живых организмов, объединила данные многих биологических наук. Тем не менее, синтетическая теория эволюции (или неодарвинизм) находится в русле тех идей и направлений, которые были заложены Ч. Дарвином. Объединение дарвинизма с экологией и генетикой в 20-х годах подготовило почву для создания синтетической теории эволюции. Учение Дарвина – это основа, остов современной теории, оно дало толчок дальнейшему развитию эволюции как науки.

Многообразие видов

1. Дайте определение понятий.

Биоразнообразие – разнообразие жизни во всех её проявлениях; разнообразие на трёх уровнях организации: генетическое разнообразие, видовое разнообразие и разнообразие экосистем.

Естественная классификация – система классификации, отражающая естественную общность организмов, при которой каждая таксономическая категория соответствует группе организмов, которые имеют общего предка.

Дарвинизм – это: в узком смысле – направление эволюционной мысли, приверженцы которого согласны с основными идеями Дарвина в вопросе эволюции (современная их форма представлена в синтетической теории эволюции), согласно которым главным (хотя и не единственным) фактором эволюции является естественный отбор. В широком смысле нередко (и не совсем правильно) употребляется для обозначения эволюционного учения или эволюционной биологии в целом.

2. Назовите ученых, заложивших основы современной классификации организмов.

Основы научной классификации заложил К. Линней еще в 18 веке. Большой вклад в развитие систематики внес Ж. В. Ламарк, разработавший классификацию и систематику растений по естественным признакам и разделивший впервые всех животных на позвоночных и беспозвоночных. В конце XVIII века Антуан Жюссье ввел категорию семейства, а в начале XIX века Ж. Кювье сформулировал понятие о типе животных. Вслед за этим категория, аналогичная типу, – отдел – была введена для растений. К середине XIX века некоторые учёные (например, Эрнст Геккель) наравне с животными и растениями стали выделять новое царство протистов, в которое вошли бактерии, водоросли, грибы и одноклеточные животные. Чарлз Дарвин предложил понимать естественную систему как результат исторического развития живой природы.

3. Заполните таблицу.

Соотношение основных систематических групп, используемых в классификации животных и растений.

4. Можно ли использовать данные систематики для доказательства эволюции? Ответ обоснуйте.

Да, можно. В систематике главное доказательство эволюции заключается в том, что все живые существа можно расположить в иерархическую систему таксономических единиц – виды, роды, семейства, отряды, классы и типы. Это означает, что все организмы связаны между собой филогенетически. Принадлежность организмов к тем или иным систематическим группам свидетельствует о том, что большинство промежуточных форм, существовавших в прошлом, вымерло. Таким образом, все разнообразие живой природы можно объяснить происхождением от общих предков на основе борьбы за существование. Будучи генетически различными, виды представляют собой независимо эволюционирующие и репродуктивно изолированные единицы. Поскольку можно предполагать, что у генетически сходных видов общий предок существовал в менее отдаленном прошлом по сравнению с генетически различными видами, то степень генетических различий является мерой, на основе которой сейчас совершенствуют филогенетическое (родословное) древо.

5. Каково значение сохранения многообразия видов в природе?

Биоразнообразие – один из факторов оптимального функционирования биосферы в целом. Биоразнообразие обеспечивает устойчивость экосистем к внешним воздействиям и поддерживает в них равновесие. Живое от неживого отличается большим разнообразием и способностью не только его сохранять, но и существенно увеличивать по мере эволюции. Вообще эволюция жизни на Земле – это процесс увеличения разнообразия живых организмов, форм и уровней их организации, процесс возникновения механизмов, обеспечивающих устойчивость живых систем и экосистем в постоянно изменяющихся условиях нашей планеты. Именно способность экосистем поддерживать равновесие, используя для этого наследственную информацию живых организмов, и делает биосферу в целом и экосистемы вещественно-энергетическими системами в полном смысле.

6. Что понимают под устойчивым развитием биосферы?

Сохранение биосферы как естественной основы всей жизни на Земле, ее устойчивость и естественная эволюция, с тем чтобы дальнейшее развитие человечества происходило в гармонии с природой. Формирование хозяйственной деятельности человека, не разрушающей биосферу, а ее сохраняющей. Биосфера с этой точки зрения должна рассматриваться уже не только как кладовая и поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть обязательным условием для существования и дальнейшей эволюции человека и природы.

Источник