- Системы разработки открытым способом

- Системы разработки угольных месторождений

- ОТКРЫ́ТАЯ РАЗРАБО́ТКА МЕСТОРОЖДЕ́НИЙ

- Добыча угля открытым способом

- В каких случаях уголь добывают открытым способом

- Методы открытой добычи угля

- Добыча угля на равнинах

- Добыча угля в горной местности

- Техника для открытой добычи угля

- Машины для выемки породы и угля

- Оборудование для транспортировки

- Вспомогательная техника

- Порядок разработки угольного разреза

- Поиск и разведка

- Вскрышные работы

- Добыча угля

- Ликвидация и консервация разрезов

- Преимущества и недостатки открытого способа добычи угля

- Открытая добыча угля в России

Системы разработки открытым способом

Под системой открытой разработки месторождений понимается установленный порядок выполнения вскрышных, добычных и горно-подготовительных работ на уступах рабочих горизонтов. Применяемая система разработки считается эффективной, если она обеспечивает плановую производственную мощность карьера, минимальные потерн угля, низкую его себестоимость, высокую производительность оборудования и труда, безопасные условия работ.

Системы разработки горизонтальных и пологих залежей в период эксплуатации характеризуются только порядком производства вскрышных и добычных работ, изменениями длины фронта работ или высоты уступов. Горно-подготовительные работы в этом случае заканчиваются созданием первичного фронта вскрышных и добычных работ и сдачей карьера в эксплуатацию.

Эти системы разработки называются сплошными, для них характерно постоянное положение рабочей зоны. Особенность разработки наклонных и крутых залежей — неизбежное по мере развития горных работ в глубину увеличение высоты рабочей зоны и необходимость производства горно-подготовительных работ в течение всего периода эксплуатации для вскрытия очередных горизонтов, последнее обеспечивает создание устойчивого фронта вскрышных и добычных работ.

Такие системы разработки называются углубочными; для них характерно переменное положение рабочей зоны. Положив в основу принцип генерального развития горных работ по отношению к контурам карьерного поля, акад. В. В. Ржевский предложил классификацию систем открытых разработок. Принятая по горно-геологическим и геометрическим признакам система разработки увязывается со структурой комплексной механизации, которую составляет комплект машин и механизмов, обеспечивающих полный цикл производственных процессов на данном карьерном грузопотоке.

По степени взаимной зависимости вскрышных, добычных и горно-подготовительных работ различают системы разработки: зависимые, полузависимые и независимые от времени и пространства при выполнении перечисленных работ. В этой связи выделяют системы разработки сплошные, углубочные и смешанные, которые характеризуются постоянным или переменным положением рабочей зоны.

Системы открытой разработки органически связаны с развитием горных работ по отношению к контуру карьерного поля. В этой связи по направлению перемещения фронта вскрышных и добычных работ в плане различают следующие системы разработки: продольные, поперечные, веерные и кольцевые. Основными параметрами систем разработки являются:

- высота уступа,

- ширина заходки и забоя,

- длина блока,

- ширина рабочей площадки,

- фронт работы,

- годовое подвигание,

- годовое понижение горных работ.

Высоту уступа обычно устанавливают в соответствии с рабочими размерами экскаватора. Однако при этом следует стремиться к тому, чтобы каждый уступ был нарезан в толще однородных пород. По породе уступы обычно имеют высоту от 10 до 15 м. Высота уступа по углю зависит от мощности пласта и может составлять от 3 до 30 м.

Отрабатывают уступы отдельными полосами или заходками. Длина заходки равна длине уступа; ширина заходки — ширине забоя. Ширина забоя при использовании механических лопат равна радиусу их черпания, а при работе драглайна определяется принятым углом поворота стрелы. Заходка может разделяться на/части, которые носят название блоков. Длина блока принимается в пределах от 300 до 500 метров.

Каждый блок разрабатывается своим экскаватором, бурильным станком и др. Это обеспечивает быструю отработку заходки, увеличивает фронт работ и производственную мощность карьера. Рабочая площадка предназначена для размещения горно-транспортного оборудования. Ширина ее изменяется от 25 до 100—130 м. Меньшие размеры принимаются при разработке скальных пород с использованием автомобильного и конвейерного транспорта.

В результате ведения горных работ по добыче полезных ископаемых открытым способом происходит нарушение земной поверхности. Кроме котлована, большие площади земли оказываются под отвалами. Чтобы вернуть их в сельскохозяйственный оборот, необходимо произвести рекультивацию.

Рекультивация земель — комплекс горнотехнических, инженерно-строительных, мелиоративных, сельскохозяйственных и лесных работ, направленных на полное восстановление поверхности, нарушенной открытыми горными работами, ранее используемой в народном хозяйстве. Комплекс работ по рекультивации осуществляется в два этапа: горнотехнический и биологический.

Горнотехнический этап заключается в планировке отвалов и выполаживании откосов, устройство дренажной сети для предотвращения заболачивания восстанавливаемой территории; химической мелиорации грунтов (известкование, гипсование) перед покрытием и покрытие их почвенным плодородным слоем; создание ложа и берегов водоемов. Биологическая рекультивация заключается в проведении мероприятий по восстановлению плодородия земель, подготовленных горнотехнической рекультивацией (посев трав, внесение минеральных удобрений), производство сельско- и лесохозяйственных работ, а также работ по освоению водоемов.

Если в технологическом процессе горных работ было заранее предусмотрено магазинирование почв, равномерная отсыпка пород вскрытия и другие мероприятия, направленные на создание культурного ландшафта, то рекультивация земель заметно облегчается.

Источник

Системы разработки угольных месторождений

Существует много различных вариантов системы разработки угольных месторождений. Классифицировать их по одному какому-либо признаку, как при разработке рудных месторождений, практически невозможно. Поэтому большинство классификаций систем разработки угольных месторождений имеют, кроме одного главного, еще несколько дополнительных признаков. Из существующих классификаций систем разработки угольных месторождений наибольшего внимания заслуживает классификация, предложенная А. С. Бурчаковым. В основу этой классификации положен способ выемки пласта по мощности (выемка ведется на всю мощность или слоями при делении пласта по мощности на отдельные части). Дополнительными признаками являются порядок подготовки и последующей отработки пластов в пределах выемочного блока.

По основному признаку системы разработки делят на два класса:

— системы разработки пласта на полную мощность;

— системы разработки пласта с делением на слои.

С учетом дополнительных признаков оба класса систем можно разделить на группы:

— сплошные системы разработки;

— системы разработки длинными столбами;

— комбинированные системы разработки;

— системы разработки короткими очистными забоями;

— системы разработки без постоянного присутствия людей в очистном забое.

Группы систем разделяют на отдельные виды и разновидности, отличающиеся формой выработки, направлением движения очистного забоя, способом управления кровлей, схемой проветривания и т. д.

Рассмотрим некоторые системы разработки угольных месторождений.

При сплошных системах разработки очистные работы в пределах этажа или выемочного поля ведутся одновременно с проведением подготовительных работ. Эти системы применяются при разработке пологих, наклонных и крутых пластов небольшой и средней мощности. Сущность сплошных систем разработки сводится к выемке угля в пределах этажа или подэтажа сплошным забоем. Форма забоя может быть прямолинейной или уступной (потолкоуступной).

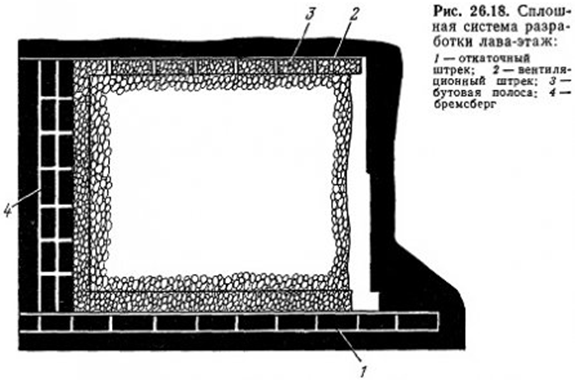

Если в пределах этажа располагается один сплошной прямолинейный забой, то такой вариант сплошной системы разработки называется «лава-этаж».

При разработке пологих и наклонных пластов с устойчивыми породами кровли применяют сплошную систему разработки лава-этаж (рис.1).

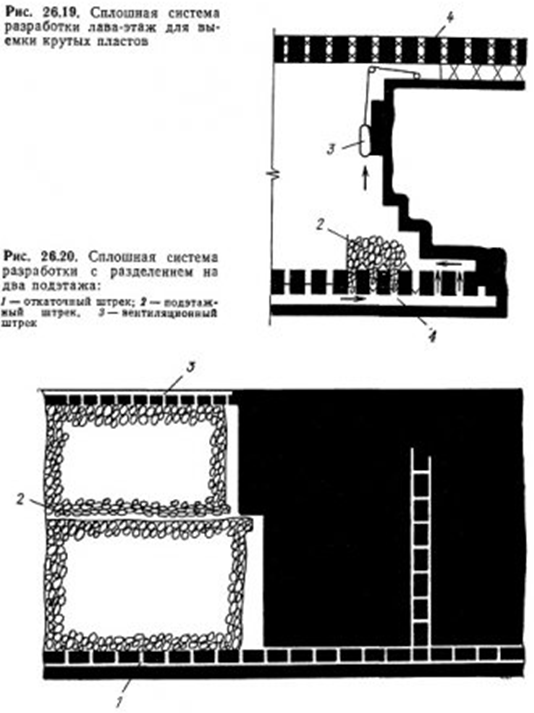

Откаточный штрек проходят с некоторым опережением лавы. По верхней границе этажа вслед за лавой проходят этажный вентиляционный штрек, который отделяют от выработанного пространства бутовой полосой. При разработке пластов средней мощности над откаточным и под вентиляционным штреками можно оставлять целики. Отбойку угля в лаве ведут комбайнами, стругами, врубовыми машинами или с помощью буровзрывных работ. Отбитый уголь грузят на конвейер и доставляют до откаточного штрека. При полной конвейеризации уголь от лавы до ствола транспортируют ленточными конвейерами. Достоинствами рассматриваемого варианта системы разработки являются небольшой объем подготовительных выработок и возможность применения эффективных выемочных и доставочных машин. К недостаткам варианта следует отнести небольшую скорость продвижения забоя, что затрудняет поддержание выработанного пространства, а также возможность прекращения добычи из всего крыла шахты в случае неполадок в лаве. При разработке крутых пластов с устойчивыми боковыми породами и крепком устойчивом угле применяют сплошную систему разработки. Как видно из рисунка, форма очистного забоя прямолинейная. Добыча осуществляется с помощью комбайнов 3, подвешенных на двух канатах — рабочем и предохранительном. Продвигается комбайн с помощью лебедки, установленной в вентиляционном штреке 4. Отбитый уголь скатывается в нижнюю часть этажа, где через улавливающие воронки 2 попадает на откаточный штрек 1. В случае отбойки угля отбойными молотками забою придают потолкоуступную форму. Для обеспечения безопасности работ соблюдается строгая последовательность ввода уступов в работу. При значительной высоте этажа его делят на два или три подэтажа. Каждый подэтаж сверху и снизу ограничен подэтажными штреками. Применяемую при этом систему называют сплошной системой разработки с разделением этажа на подэтажи (рис. 2).

Уголь из очистного пространства верхнего подэтажа доставляют по подэтажному штреку до бремсберга и на откаточный штрек. С удалением очистных работ длина доставки значительно возрастает. Возникает необходимость в устройстве нового бремсберга. Все это приводит к значительным затратам на доставку угля из верхнего подэтажа, что и является основным недостатком рассмотренного варианта системы.

Столбовые системы разработки применяются при разработке пластов средней мощности с различными углами падения. При этом особых требований к устойчивости боковых пород не предъявляется. Отличительной особенностью столбовых систем разработки является проведение подготовительных выработок в полном объеме до начала очистных работ. При такой схеме подготовки выработки предохраняются чаще всего угольными целиками. Транспортирование угля совпадает с направлением движения очистных забоев. Применение системы разработки длинными столбами по восстанию спаренными лавами (рис. 3) обеспечивает высокую концентрацию горных работ в пределах пласта.

Система успешно применяется при разработке пологих пластов. При углах падения пластов более 10—12° она имеет ограниченное применение из-за отсутствия эффективных средств комплексной механизации работ в таких условиях. Учитывая то, что в настоящее время ведется разработка таких средств, система найдет широкое применение и при отработке пластов с углами падения более 10—12°. Два выемочных столба подготавливаются тремя наклонными выработками. Уголь из лавы может транспортироваться либо по одной общей наклонной выработке, либо индивидуально для каждой лавы по транспортным выработкам. В зависимости от этого применяются различные схемы проветривания. Разработка мощных угольных пластов на всю их мощность производится либо щитовыми системами, либо системой подэтажных штреков. При щитовых системах выемка угля осуществляется под защитой специальных щитов (секционных щитов). Отбойка угля под щитом производится с помощью буровзрывных работ. Следует отметить, что при увеличении мощности пласта управлять щитом становится сложно, увеличиваются потери угля и растет объем подготовительных работ. Поэтому для разработки мощных угольных пластов широко применяют так называемые слоевые системы разработки (рис. 4), при которых мощные пласты делят на отдельные слои (горизонтальные, наклонные, поперечно-наклонные) таким образом, чтобы мощность слоев соответствовала средней мощности угольных пластов. В этом случае слои разрабатывают одной из систем, применяемых для пластов средней мощности в аналогичных горнотехнических условиях. Слои разрабатывают поочередно или одновременно с определенным опережением очистных забоев смежных слоев. Порядок выемки слоев может быть как восходящим, так и нисходящим.

При разработке пластов с разделением их на горизонтальные, наклонные и поперечно-наклонные слои могут применяться различные способы управления кровлей (рис. 4).

Источник

ОТКРЫ́ТАЯ РАЗРАБО́ТКА МЕСТОРОЖДЕ́НИЙ

В книжной версии

Том 24. Москва, 2014, стр. 653

Скопировать библиографическую ссылку:

ОТКРЫ́ТАЯ РАЗРАБО́ ТКА МЕСТОРОЖД Е́НИЙ, способ добычи полезных ископаемых, при котором процессы выемки осуществляются на поверхности Земли (в открытых горных выработках – карьерах ). Характеризуется высокой степенью извлечения полезных ископаемых из недр, возможностью достижения бoльшей (по сравнению с шахтной добычей) производств. мощности предприятия. Гл. требования к О. р. м. – комплексное освоение всех ресурсов месторождения и охрана окружающей среды. По положению залежи полезного ископаемого относительно земной поверхности различают месторождения поверхностного (расположенные на поверхности или покрытые небольшими наносами), глубинного (значительно ниже господствующего уровня поверхности), нагорного (на возвышенности или склоне горы) и нагорно-глубинного (частично расположенные на горе или горном склоне) типов. Осн. горные выработки О. р. м. – капитальные траншеи, обеспечивающие доступ к полезному ископаемому, и разрезные траншеи, подготавливающие карьерное поле к вскрышным и добычным работам.

Источник

Добыча угля открытым способом

Добыча угля открытым способом проводится при поверхностном залегании пластов. Это экономически выгодный метод: разработка карьеров (угольных разрезов) обходится в 2-3 раза дешевле , чем шахт. В результате себестоимость полезного ископаемого падает. Поэтому открытый способ добычи угля считается самым дешевым. К тому же, он намного безопаснее.

В этой статье мы подробно расскажем о технологии добычи каменного угля в карьерах.

- В каких случаях уголь добывают открытым способом

- Какие существуют методы разработки угольных карьеров

- Какая техника используется для добычи

- Из каких этапов состоит технология разработки разреза

- Какие есть преимущества и недостатки и открытого способа добычи угля

- Как развивалась история открытой добычи угля в России

В каких случаях уголь добывают открытым способом

Чтобы использовать карьерную разработку, месторождение должно соответствовать двум критериям:

- Глубина залегания угля

Открытая добыча ведется в пластах, залегающих близко к поверхности земли. Чаще всего их глубина не превышает 100 м. Но современные технологии позволяют проводить выемку и с 500 м ниже поверхности земли. Самый глубокий угольный разрез в России и всей Евразии – Коркинский (Челябинская область). Его нынешняя глубина – 540 м, а проектная – 6 3 0 м. Карьер закрыли в 2017 году, после нескольких пожаров и обрушения стенок. - Угол падения пластов

Они могут идти параллельно земле или спускаться вглубь под разным углом. Некоторые пласты расположены перпендикулярно к поверхности. Их верхние границы находятся на глубине в несколько метров, прикрыты лишь тонким слоем грунта. Вниз пласт спускается на сотни метров. В таких случаях добычу начинают открытым способом, а затем оборудуют шахты.

Карьерную разработку угля можно вести на любой территории. Для равнинной и горной местности есть разные методы добычи. О них мы поговорим в следующем разделе.

Методы открытой добычи угля

Всего их 4; каждый предполагает использование определенного оборудования и техники. Выбор конкретного метода зависит от особенностей рельефа.

Разработки могут вестись:

- На равнине

- В горной местности

Добыча угля на равнинах

Здесь для разработки месторождений используются следующие методы:

- Поверхностный

Применяется при пологом расположении пластов. Снимается максимальное количество вскрышной породы. Она отправляется на внешние отвалы. Иногда разработку ведут узкими полосами. Вскрышу из первой полосы складывают по внешнему контуру. Когда из нее выбран весь уголь, закладывают вторую. Пустую породу из нее перемещают в первую полосу. Таким образом параллельно с добычей проводится рекультивация. - Глубинный

Используется при разработке пластов с большим углом падения. Вскрыша снимается ступенями, разрез постепенно углубляется. Пустую породу перемещают на ве р хние ступени или за пределы разреза.

Добыча угля в горной местности

В данном случае технология сложнее, так как необходимо учитывать особенности рельефа. Методов открытой добычи в горной местности два:

- Контурный

Разрез делают по краю подножья холма, повторяя его контуры. Пустую породу складывают на склоне или оставляют полосу в 5-6 м для отвалов. Второй способ безопаснее, нет риска оползней. Пустой породой из второго контура можно заполнять первый. Метод выгоден в тех случаях, когда угольный пласт прикрыт небольшим количеством породы. Если основная масса залежи находится под основанием холма или горы, лучше прокладывать штольни. - Нагорный

При этом способе добыча начинается с вершины или гребня холма. Пустая порода оттуда снимается, образуется плато. Вскрыша перемещается в долины. Метод значительно изменяет рельеф местности, влияет на экологию.

В зависимости от оборудования, используемого в разрезах, выделяют такие технологии:

- Цикличная

Добыча и транспортировка угля проходят с перерывами (циклами). Чаще всего используется техника малой и средней мощности. - Циклично-поточная

Породу добывают машинами цикличного действия , чаще всего одношкивными экскаваторами. Транспортируют уголь и вскрышу конвейерами и автоматическими установками непрерывного действия. - Поточная

При этой системе добычи все процессы автоматизированы. В разрезах применяется техника непрерывного действия. Для добычи используются многоковшовые экскаваторы, для транспортировки – конвейеры. - Транспортная

Для перевозки угля на склады и вскрышной породы в отвалы используются самосвалы, железнодорожные вагоны. - Бестранспортная

Погрузка на склады, обогатительные заводы и в отвалы осуществляется через конвейеры непосредственно с экскаваторов. Такая система более дорогая, но эффективная. К тому же, идет меньшее загрязнение внешней среды выхлопными газами от тяжелых грузовых машин.

В крупных разрезах одновременно могут использоваться несколько технологий открытой добычи. Например, при разработке пластов, расположенных близко к складам и обогатительным заводам, применяют бестранспортную систему. На дальних участках используют грузовики или вагоны. В одной части карьера работа идет цикличным методом, в другой – поточным или циклично-поточным.

Техника для открытой добычи угля

В угольных разрезах используется несколько типов техники:

- Машины для выемки вскрышной породы и угля

- Оборудование для транспортировки

- Вспомогательная техника

Далее мы расскажем о них подробнее.

Машины для выемки породы и угля

Для выемки используются экскаваторы разного типа:

- С прямой лопатой

Экскаваторы с прямой лопатой предназначены для выемки породы выше уровня площадки, на которой стоит машина. Лопата роет «от себя», набирает материал наподобие ложки. Она состоит из ковша с зубьями, жестко прикрепленного к рукоятке, ст р елы и седлового подшипника. Стрела подвешена на канатах, она располагается под углом 45-60° к горизонтальной плоскости. Нижняя часть ковша открывается, таким образом порода высыпается на отвал или в кузов автомобиля. - С обратной лопатой

Они изымают породу с уровней, расположенных ниже площадки, где стоит машина. Ковш жестко крепится к рукояти, он снабжен зубьями на передней и боковых сторонах. Рукоять представляет собой полую литую трубку с отверстиями для крепления ковша. Она крепится к стреле и поворачивается по часовой стрелке. Угол наклона стрелы меняется в широких пределах.

Обратная лопата роет «на себя». Ковш врезается в породу и загребает ее, поворачиваясь внутрь. Затем экскаватор разворачивается к месту выгрузки (оврагу, отвалу или кузову автомобиля) и опрокидывает ковш.

Стрела у экскаваторов с прямой и обратной лопатой короткая, не больше 5-10 м. Максимальный объем ковша – 10 м3. Для выемки породы с большой глубины или мест, куда не может подъехать техника, используют драглайны. Их стрела может достигать в длину от 15 до 125 м, а в ковш помещается от 6 м3 до 168 м3 породы. - Драглайны

Механизм драглайн включает тяговую и подъемную лебедки, ковш и стрелу. Все элементы соединены между собой сложной системой канатов. Отдельные тросы предназначены для подъема и опускания стрелы. Ковш чрезвычайно подвижный. Это помогает охватить значительный радиус обрабатываемого участка — до 15 м. За час машина способна произвести выемку больше 300 м3 по р оды (экскаватор с прямой лопатой – до 210 м3). - Грейферы

Немного реже на угольных разрезах используются грейферы. Это устройства с двухлопастным ковшом, напоминающим челюсти. Они могут быть частью экскаватора или подъемного крана. Грейферы предназначены для выемки породы ниже уровня стоянки машины. Они могут использоваться в котлованах с глубиной 6-30 м. Объем ковшей достигает 7-8 м3, за один раз грейфер может изымать до 10 т породы. - Роторные экскаваторы

Это самая мощная машина, используемая при открытой добыче угля. Ее рабочая часть – круглое колесо, диаметром до 18 м. На нем помещается около десятка ковшей или резцов. Объем одного ковша – до 2 м3. Производительность машины – 10 000 м3 в час. Она может копать на глубину 5 м и имеет высоту вреза до 33 м.

Ротор используется для разрушения и выемки вскрышной породы, угольных пластов. Экскаватор снабжен транспортером и может перемещать вскрышу в отвалы, а уголь – на склады. Его часто применяют для выемки угля из пластов малой мощности, или разработки слоистых пластов с разными видами материала. - Машины для гидроразмыва

Для удаления рыхлой вскрышной породы используются машины для гидроразмыва. Они снабжены мощными шлангами. Струя воды смывает породу, открывая пласт угля. При такой методике в воздух попадает меньше пыли , но проблемой является перерасход воды. Метод нельзя использовать при отрицательных температурах.

Экскаваторы отличаются не только рабочей частью. Они перемещаются разными способами.

По этому критерию машины разделяют на:

Колесные экскаваторы в карьерах применяются редко, лишь на участках с относительно ровной поверхностью. Гусеничный ход предназначен для легких и средних машин. Мощная угледобывающая техника чаще бывает шагающего типа. Она перемещается с низкой скоростью, на гидравлических опорах, оснащена драглайнами или роторами. Такие экскаваторы предназначены для выемки больших объемов породы. Они в 2-3 раза экономичнее, чем легкие передвижные машины.

Около 60% экскаваторов, работающих в разрезах России, отечественного производства. Некоторые из них были выпущены еще в СССР. Остальные 40% машин – импо р тные: из Кореи, Японии, Франции, Германии и США.

Оборудование для транспортировки

В разрезах ежедневно перемещают сотни тысяч тонн сыпучих материалов. Добытый уголь поставляется на склады, обогатительные заводы, в порты и на железнодорожные станции. Пустую породу складывают в отвалы либо заполняют ею отработанные карьеры.

Для транспортировки в угольных разрезах используют:

- Самосвалы с большой грузоподъемностью

Автомобильная перевозка – самый популярный способ. Уголь или вскрышная порода грузятся экскаваторами в кузов самосвалов. Грузоподъемность их колеблется от 30 до 400 тонн. Для перевозки полезного ископаемого в карьерах чаще используют машины на 30-35 тонн, для породы – 100-300 тонн. Обычно в российских карьерах работают самосвалы марки «БелАЗ». Немного реже – машины корейского или японского производства.

Метод имеет свои недостатки. Для проезда техники необходимо построить дорогу. Уклон ее не должен превышать 6°. По более крутому склону груженый автомобиль не проедет. Выхлопные газы от тяжелого транспорта загрязняют внешнюю среду. - Железнодорожный транспорт

Погрузка в железнодорожные вагоны – более экономичный и экологичный метод. Уголь с карьеров сразу поставляется потребителю или на обогатительные заводы , которые расположены за несколько километров от места добычи. Способ перевозки выгодно применять на крупных карьерах. Ведь для этого нужно проложить железнодорожную ветку.

Вагоны для транспортировки используются в самом крупном разрезе в мире – «Богатырь». Он расположен в Экибастузском бассейне (Казахстан). В России этот метод транспортировки применяют в Бородинском разрезе (Красноярский край). - Ленточные конвейеры

Ленточные конвейеры – один из перспективных и безопасных с экологической точки зрения методов транспортировки. Подобное оборудование установлено на крупных роторных экскаваторах. Но его длина ограничена несколькими десятками метров. Наземные конвейеры могут транспортировать породу и уголь на сотни метров. На Сахалине в 2019 году начали строить конвейер длиной 28 км. Он будет соединять Солнцевский угольный разрез с портом «Шахтерск».

Конвейеры закрытого типа не загрязняют окружающую среду. Пыль от породы и угля не попадает в воздух. Производительность ленты составляет 3 000 — 3500 т/час. Но такое оборудование имеет свои недостатки. В условиях холодного климата конвейеры трудно эксплуатировать , они страдают от снега и обледенения.

На угольных разрезах чаще всего используются комбинированные системы. Например, конвейер устанавливают на крутых участках, с углом падения более 7 градусов. К ним материалы подвозятся грузовиками. Также комбинируют автомобильный и железнодорожный транспорт, чтобы экономить на прокладке рельсов.

Вспомогательная техника

Кроме непосредственной добычи угля и выемки вскрышных пород в разрезах проводятся и другие работы. Для прохождения транспорта нужно проложить дороги. Время от времени следует проводить их ремонт. Персонал нужно перевозить на дальние участки. Все это требует дополнительной техники.

Чаще всего на угольных карьерах используют:

- Бульдозеры. С их помощью проводят дополнительную выемку породы, выравнивают площадки и дороги

- Буровые установки – для подготовки взрывных работ

- Погрузчики и тракторы – для перемещения мелких грузов

- Грейдеры. Применяются для прокладки, выравнивания и ремонта дорог

- Грузовые автомобили средней и малой грузоподъемности – для подвозки деталей и оборудования

- Машины для полива дорог. Они помогают снизить запыленность в карьерах

- Внедорожники – для подвоза р абочих

В хозяйственный комплекс разреза входят гаражи, мастерские для ремонта оборудования, объекты электроснабжения, помещения для персонала, административные строения, склады, лаборатории. На территории крупных карьеров строятся обогатительные заводы.

Порядок разработки угольного разреза

Разработка угольного разреза начинается с выявления залежи, а заканчивается закрытием и рекультивацией карьера. От начала эксплуатации до ее завершения проходит несколько десятков лет. В некоторых разрезах уголь добывают уже больше сотни лет.

Основные этапы разработки угольного разреза:

- Поиск и разведка

- Вскрышные работы

- Добыча угля

- Ликвидация или консервация разреза

Подробнее о каждом этапе вы прочитаете дальше.

Поиск и разведка

О методах поиска новых месторождений мы подробно рассказывали в статье Добыча угля. На этих этапах выявляют запасы угля и делают вывод, возможно ли вести разработку открытым способом. Важно определить глубину залегания пластов и их угол падения. Также изучают мощность залежи, от нее зависит экономическая целесообразность добычи.

Вскрышные работы

Выделяют 2 вида вскрышных работ:

- Горно-капитальные

Проводятся в самом начале разработки месторождения или при введении в эксплуатацию новых участков - Текущие

Включают зачистку уже вскрытых пластов от пустой породы

Перед началом работ проводятся геологические расчеты и заполняется документация. Первый этап – расчистка местности от деревьев и куста р ников. Плодородный слой почвы снимается и складируется. Он будет использоваться в дальнейшей рекультивации разрезов.

Затем приступают непосредственно к удалению вскрыши. Если порода рыхлая, используют экскаваторы, драглайны. Плотные породы разрыхляют роторными экскаваторами с режущими инструментами.

Плотные породы взрывают. Работы проводит специально обученный персонал. Взрывные устройства монтируются в единую сеть, по предварительно согласованному плану. Их помещают в шпуры (цилиндрические отверстия в породе), шахты или ямы. При небольших объемах размещение взрывателей проходит вручную. Но на крупных карьерах этот процесс механизирован.

Используется несколько методик взрывания

В зависимости от применяемых средств:

- Огневое

Устройства поджигаются специальными патронами. - Электроогневое

Огневые шнуры поджигаются электровоспламенителями, соединенными в общую сеть. - Электрическое

Взрывная сеть монтируется из кабелей, которые подключаются к каждому за р яду и соединяются между собой. Взрыв происходит после включения электрического тока.

В зависимости от времени между взрывами:

- Мгновенное

- Замедленное

- Короткозамедленное

В зависимости от порядка расположения зарядов:

В зависимости от назначения:

- Первичное

Взрывается нетронутая порода на поверхности пласта - Вторичное

Разрушаются твердые куски вскрыши, которые не разрушились при первом взрыве

После взрыва проверяют, все ли устройства сработали. Если остались заряды, их взрывают дополнительно. Только после этого в зону допускаются рабочие и техника.

Когда вскрыша с верхних пластов удаляется, в разрезе прокладываются внешние и внутренние траншеи, дороги для проезда тяжелого транспорта. На территории оборудуются коммуникации, проводится электрическое оснащение, возводятся хозяйственные постройки.

Вскрышные работы проводят на протяжении всего времени функционирования угольного разреза. Ведь между пластами есть прослойки пустых пород. Карьер постепенно углубляется, пока не будет выработан полностью.

Добыча угля

После обнажения угольного пласта переходят непосредственно к добыче породы. Сначала в разных местах берут пробы, чтобы определить качество полезного ископаемого. Если пласт состоит из разных видов угля, выемку ведут слоями.

Верхняя часть пласта может быть рыхлой, так как разрушаются вместе со вскрышей во время взрыва. Более глубокие требуют дополнительного р ыхления. Это делается роторными экскаваторами, буровыми установками или с помощью взрывных устройств.

Добыча ведется с помощью экскаваторов, драглайнов, грейферов. Сразу идет отгрузка материала на самосвалы, конвейеры или в вагоны. Они доставляют уголь на склады, обогатительные заводы, железнодорожные станции или в порты. Каждая партия тщательно проверяется. Берут около десятка проб и отправляют в лабораторию. Там определяют основные свойства материала – зольность, теплоемкость, влажность и т.д. От этого во многом зависит сфера применения полезного ископаемого.

Ликвидация и консервация разрезов

Каждый разрез имеет свои запасы угля. Когда они исчерпываются, встает вопрос о ликвидации карьера. В отдельных случаях она проводится, когда дальнейшая добыча угля становится опасной или нерентабельной. Например, в карьере возникли пожары, а стенки ненадежные, и существует постоянная угроза обвалов.

Некоторые разрезы консервируют, чтобы продолжить добычу угля через некоторое время. Чаще всего это связано с экономической рентабельностью. Через некоторое время цены и спрос на рынке угля могут повыситься, стоимость техники – снизиться. Тогда предприятие возобновляет свою работу.

Перед началом ликвидации или консервации объекта составляется подробный план. В нем прописываются причины закрытия, сроки проведения ликвидационных (консервационных) работ. Составляется схема разреза и окружающей местности. Детализируется каждый этап проведения работ.

При ликвидации угольного разреза в первую очередь следует предотвратить возгорание остатков полезного ископаемого. Нужно оградить доступ возд у ха к породе. Для этого сооружают специальные перегородки или закачивают вглубь пластов влажную пульпу. Она состоит из глины, вскрышных пород или отходов обогатительных заводов. Заливают пульпу сквозь специально пробуренные отверстия.

Дальше укрепляют стенки карьера, убирают оборудование и послойно засыпают карьер вскрышной породой. При консервации разреза заполняют лишь некоторые отработанные участки. В этом случае важно обеспечить безопасность людей и животных. Территория разреза огораживается, в особо опасных местах делают высокие насыпи.

Все этапы работ по ликвидации проверяются. Важно обеспечить безопасность, предотвратить подземные пожары и образование оползней. Продукты угледобычи не должны попадать в водоемы. Поэтому тщательно блокируются устья рек и подземные водоносные горизонты. Когда карьер засыпан, проверяется прочность основания, отсутствие провалов.

Поверх вскрышной породы на месте бывшего разреза выстилают слой плодородной почвы. Он должен отлежаться два года. Затем можно высаживать траву, кустарники и деревья. Во многих странах мира, включая Россию, проводится рекреационная рекультивация угольных разрезов. Полностью изменяется хозяйственное предназначение территории. Например , на месте карьера можно разбить пастбище, парк, сделать искусственное озеро или зону отдыха.

Преимущества и недостатки открытого способа добычи угля

Добыча угля в открытых разрезах в 2-3 раза рентабельнее, чем в подземных шахтах. Этот метод используют всюду, где есть технические возможности.

К плюсам открытой добычи относят:

- Безопасность

На открытом воздухе работать намного легче, наносится меньший вред здоровью. Ведь концентрация пыли и вредных газов в карьерах намного ниже, чем в шахтах. Количество травм и смертельных случаев при открытой добыче ниже. - Высокий процент выемки породы

Из пластов в разрезах можно извлечь в 1,5-3 раза больше полезного ископаемого, чем из шахт. - Возможность использовать тяжелую технику благодаря открытому пространству

Мощные экскаваторы способны извлечь в час сотни тонн породы, чего нельзя добиться от подземных комбайнов. Перевозка осуществляется вместительными самосвалами и вагонами, большими ленточными конвейерами. Это значительно повышает производительность и рентабельность предприятия. - Возможность вести взрывные работы

Это один из самых эффективных методов рыхления вскрышной породы и угольных пластов. На открытых пространствах риск обвалов, пожаров , взрывов газа намного ниже, чем под землей. Поэтому ограничений на взрывные работы нет. - Низкие затраты на оборудование, консервацию и ликвидацию карьеров

В разработку открытым способом нужно вкладывать намного меньше средств, чем закрытым. Добычу в карьерах легко регулировать, наращивать или сокращать при необходимости. Для ликвидации разреза нужно меньше средств и усилий.

Минусы открытой добычи:

- При разработке разреза сильно нарушается ландшафт, страдает биосфера.

- Из эксплуатации выводятся большие площади сельскохозяйственных земель.

- В воздух попадает много пыли, которая оседает в реках, озерах, на полях, загрязняя воду и почву.

- Открытым способом можно получать только уголь из поверхностных пластов.

- Существует зависимость от природных условий. При сильных морозах или высоких температурах продуктивность добычи снижается.

Открытая добыча угля в России

Добыча угля открытым способом в России началась еще на заре ХХ века. Для этого были оборудованы небольшие разрезы в Забайкалье и Восточной Сибири. Но объемы добычи были незначительными, использовался в основном ручной труд. В 30-х годах открылись карьеры в Коркинском, Черемховском, Богородчанском и Рейчихинском месторождениях (Восточная Сибирь). После войны начали интенсивно разрабатываться разрезы в Кузбассе.

К 1955 году количество людей, работающих в разрезах, увеличилось в 4 раза. Параллельно начала развиваться машиностроительная промышленность. В карьеры поступали мощные экскаваторы и самосвалы, а тепловозы заменялись электровозами. В 1992 году открытым способом в РФ добывалось уже 56,4% всего угля, было освоено около 88% месторождений.

На сегодняшний день в России открытым способом добывается 65% полезного ископаемого, и в ближайшее время эту цифру должны увеличить до 75%. Себестоимость такого угля намного ниже, чем добытого в шахтах. Поэтому материал имеет много конку р ентных преимуществ на рынке.

Цены на уголь остаются стабильными уже несколько десятилетий, спрос на него будет только расти. Сейчас в большинстве стран наращивается именно открытая добыча, а шахты постепенно закрываются. Метод себя лучше окупает и требует меньше вложений. Поэтому, как мы уже говорили в самом начале, открытый способ добычи угля – самый дешевый.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)