А. Активация комплемента

Система комплемента может действовать тремя различными способами:

— через хемотаксис: различные компоненты (факторы) комплемента могут привлекать иммунные клетки, которые атакуют бактерии и пожирают их (фагоцитируют);

— через лизис: компоненты комплемента присоединяются к бактериальным мембранам, в результате чего образуется отверстие в мембране и бактерия лизируется;

— через опсонизацию: компоненты комплемента присоединяются к бактерии, в результате чего образуется метка для узнавания фагоцитирующими клетками (например, макрофагами и лейкоцитами), имеющими рецепторы к компонентам комплемента.

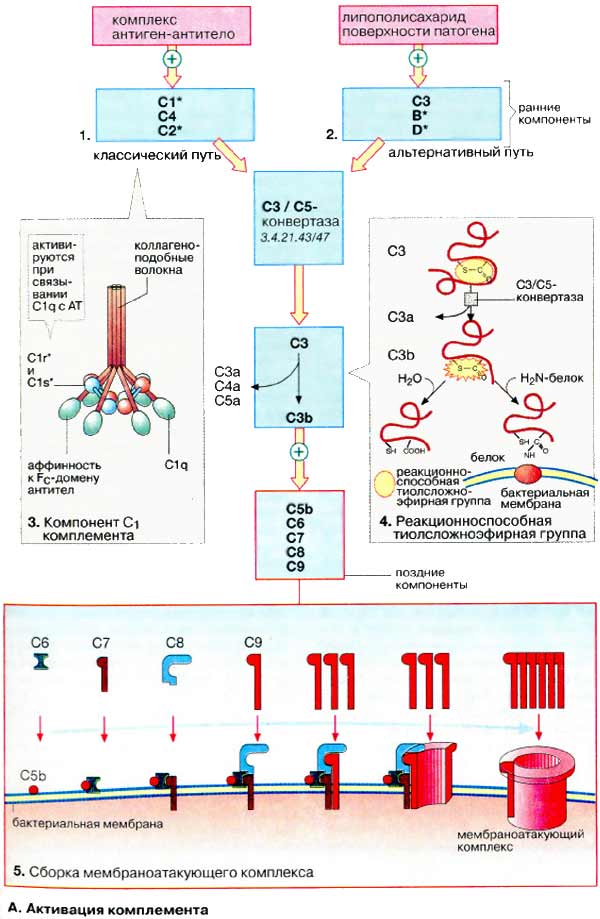

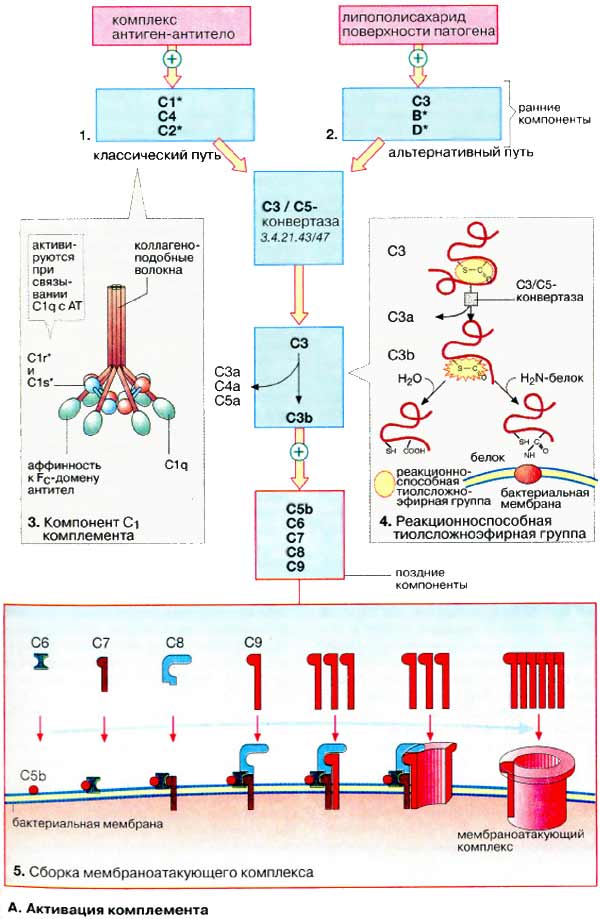

Реакции системы комплемента осуществляются, как правило, молекулами на поверхности микроорганизма. Факторы (компоненты) с C1 по C9 (C от англ. complement) формируют так называемый «классический путь» (1) активации комплемента, факторы B и D участвуют в активации «альтернативного пути» (2). Другие компоненты системы комплемента, здесь не показанные, выполняют регуляторные функции.

Ранние компоненты системы комплемента являются сериновыми протеиназами (см. Протеолиз). Они создают амплифицирующий ферментативный каскад реакций. Классический путь инициируется связыванием компонента C1 (3) с несколькими молекулами IgG или с пентамерным IgM на поверхности микроорганизма. Альтернативный путь инициируется связыванием фактора B, например, с бактериальным липополисахаридом (эндотоксином). Оба пути ведут к расщеплению компонента C3 комплемента на два фрагмента, обладающих различными функциями. Меньший фрагмент C3a принимает участие в развитии воспалительного процесса, индуцируя хемотаксис лейкоцитов к очагу воспаления (хемотаксис, воспалительные процессы). Более крупный фрагмент C3b связывается ковалентно на поверхности бактериальной клетки и инициирует цепь реакций, приводящих к образованию мембраноатакующего комплекса поздними компонентами системы комплемента.

Компонент C1 комплемента представляет собой сложный молекулярный комплекс, состоящий из трёх различных компонентов C1q, C1r и C1s (3). Гексамерный C1q по форме напоминает букет нераскрытых тюльпанов, «бутоны» которого могут связываться с Fc-фрагментом антител. При связывании нескольких C1q с антителами активируется серинпротеиназа C1r, с которой начинается протеолитический каскад классического пути.

Компонент C3 комплемента стоит в центре активации системы. C3 подвергается протеолизу C3-конвертазой с расщеплением на C3a и C3b фрагменты и участвует в формировании C5-конвертазы. C3-конвертаза представляет собой комплекс из C4b и C2a (в случае классического пути) или из C3b и Bb (в случае альтернативного пути). При гидролизе C3 в C3b становится доступной очень реакционноспособная тиолсложноэфирная группа, которая реагирует с гидроксильной или аминогруппой (4). Вследствие этого C3b ковалентно связывается с молекулами бактериальной мембраны (опсонизация).

Мембраноатакующий комплекс — это ионный канал (пора), в плазматической мембране бактериальной клетки, в формировании которого участвуют компоненты C3b, C5b, C6, C7, C8 и главным образом C9 (5). При этом молекулы C9 последовательно присоединяются к агрегату, формируя кольцевую структуру, через центр которой могут диффундировать небольшие молекулы, такие, как вода и ионы. Осмотические силы способствуют «накачиванию» воды внутрь бактериальной клетки, которая набухает и лопается (лизирует).

Активность системы комплемента контролируется ингибиторами в плазме крови, блокирующими избыточную реакцию.

Источник

Активация комплемента

Система комплемента может действовать тремя различными способами:

• через хемотаксис: различные компоненты (факторы) комплемента могут привлекать иммунные клетки, которые атакуют бактерии и пожирают их (фагоцитируют);

• через лизис: компоненты комплемента присоединяются к бактериальным мембранам, в результате чего образуется отверстие в мембране и бактерия лизируется;

• через опсонизацию: компоненты комплемента присоединяются к бактерии, в результате чего образуется метка для узнавания фагоцитирующими клетками (например, макрофагами и лейкоцитами). имеющими рецепторы к компонентам комплемента.

Реакции системы комплемента осуществляются, как правило, молекулами на поверхности микроорганизма. Факторы (компоненты) с С1 по С9 (С от англ. complement) формируют так называемый «классический путь» (1) активации комплемента, факторы В и D участвуют в активации«альтернативного пути» (2). Другие компоненты системы комплемента, здесь не показанные, выполняют регуляторные функции.

Ранние компоненты системы комплемента являются сериновыми протеиназами. Они создают амплифицирующий ферментативный каскад реакций. Классический путь инициируется связыванием компонента C1 (3) с несколькими молекулами IgG или с пентамерным IgM на поверхности микроорганизма (см. ниже).

Альтернативный путь инициируется связыванием фактора В, например, с бактериальным липополисахаридом (эндотоксином). Оба пути ведут к расщеплению компонента С3 комплемента на два фрагмента, обладающих различными функциями. Меньший фрагмент С3а принимает участие в развитии воспалительного процесса, индуцируя хемотаксис лейкоцитов к очагу воспаления (хемотаксис, воспалительные процессы). Более крупный фрагмент С3bсвязывается ковалентно на поверхности бактериальной клетки и инициирует цепь реакций, приводящих к образованию мембраноатакующего комплекса (см. ниже) поздними компонентами системы комплемента.

Компонент C1 комплемента представляет собой сложный молекулярный комплекс, состоящий из трех различных компонентов C1q, C1r и C1s (3). Гексамерный C1q по форме напоминает букет нераскрытых тюльпанов, «бутоны» которого могут связываться с Fс-фрагментом антител. При связывании нескольких C1q с антителами активируется серин-протеиназа C1r, с которой начинается протеолитический каскад классического пути.

Компонент СЗ комплемента стоит в центре активации системы. СЗ подвергается протеолизу СЗ-конвертазой с расщеплением на СЗа и СЗb фрагменты и участвует в формировании С5-конвертазы. СЗ-конвертаза представляет собой комплекс из C4b и С2а (в случае классического пути) или из СЗb и Bb (в случае альтернативного пути). При гидролизе СЗ в СЗb становится доступной очень реакционноспособная тиолслож-ноэфирная группа, которая реагирует с гидроксильной или аминогруппой (4). Вследствие этого СЗb ковалентно связывается с молекулами бактериальной мембраны (опсонизация).

Мембраноатакующий комплекс — это ионный канал (пора), в плазматической мембране бактериальной клетки, в формировании которого участвуют компоненты СЗb, С5b, С6, С7, С8 и главным образом С9 (5). При этом молекулы С9 последовательно присоединяются к агрегату, формируя кольцевую структуру, через центр которой могут диффундировать небольшие молекулы, такие, как вода и ионы. Осмотические силы способствуют «накачиванию» воды внутрь бактериальной клетки, которая набухает и лопается (лизирует).Активность системы комплемента контролируется ингибиторами в плазме крови, блокирующими избыточную реакцию.

Приложение 3.Калликреин — кининовая система

Калликреин — кининовая система (ККС) является ключевой протеолитической системой, участвующей в регуляции широкого спектра физиологических функций организма и развитии многих патологических состояний. При действии ККС из прекалликреинов получаются калликреины , а из кининогенов под действием калликреинов отщепляются биологически активные пептиды- кинины , например, брадикинин , обладающий сосудорасширяющим действием и понижающий кровяное давление.

Калликреин — кининовая система выполняет многообразные функции в организме. Так, хорошо известно о центральной роли ККС в регуляции активности каскадных протеолитических систем плазмы крови: кининогенеза, гемокоагуляции, фибринолиза , комплемента и ренин — ангиотензиновой системы , обеспечивающих процессы адаптации и защиты организма . ККС тканей контролирует различные стадии морфогенеза клеток некоторых тканей, реакции иммунного ответа, развитие воспаления, шока различной этиологии, тромбозов, геморрагий, злокачественных новообразований и других патологических состояний.

Источник

Система комплемента может действовать тремя различными способами

Ткани и органы. Иммунная система

А. Активация комплемента

Система комплемента может действовать тремя различными способами:

• через хемотаксис: различные компоненты (факторы) комплемента могут привлекать иммунные клетки, которые атакуют бактерии и пожирают их (фагоцитируют);

• через лизис: компоненты комплемента присоединяются к бактериальным мембранам, в результате чего образуется отверстие в мембране и бактерия лизируется;

• через опсонизацию: компоненты комплемента присоединяются к бактерии, в результате чего образуется метка для узнавания фагоцитирующими клетками (например, макрофагами и лейкоцитами). имеющими рецепторы к компонентам комплемента.

Реакции системы комплемента осуществляются, как правило, молекулами на поверхности микроорганизма. Факторы (компоненты) с С1 по С9 (С от англ. complement) формируют так называемый «классический путь» ( 1 ) активации комплемента, факторы В и D участвуют в активации «альтернативного пути» ( 2 ). Другие компоненты системы комплемента, здесь не показанные, выполняют регуляторные функции.

Ранние компоненты системы комплемента являются сериновыми протеиназами (см. с. 178). Они создают амплифицирующий ферментативный каскад реакций. Классический путь инициируется связыванием компонента C1 ( 3 ) с несколькими молекулами IgG или с пентамерным IgM на поверхности микроорганизма (см. ниже). Альтернативный путь инициируется связыванием фактора В , например, с бактериальным липополисахаридом (эндотоксином). Оба пути ведут к расщеплению компонента С3 комплемента на два фрагмента, обладающих различными функциями. Меньший фрагмент С3а принимает участие в развитии воспалительного процесса, индуцируя хемотаксис лейкоцитов к очагу воспаления (хемотаксис, воспалительные процессы). Более крупный фрагмент С3b связывается ковалентно на поверхности бактериальной клетки и инициирует цепь реакций, приводящих к образованию мембраноатакующего комплекса (см. ниже) поздними компонентами системы комплемента.

Компонент C1 комплемента представляет собой сложный молекулярный комплекс, состоящий из трех различных компонентов C1q, C1r и C1s ( 3 ). Гексамерный C1q по форме напоминает букет нераскрытых тюльпанов, «бутоны» которого могут связываться с F с -фрагментом антител. При связывании нескольких C1q с антителами активируется серин-протеиназа C1r, с которой начинается протеолитический каскад классического пути.

Компонент СЗ комплемента стоит в центре активации системы. СЗ подвергается протеолизу СЗ-конвертазой с расщеплением на СЗа и СЗb фрагменты и участвует в формировании С5-конвертазы. СЗ-конвертаза представляет собой комплекс из C4b и С2а (в случае классического пути) или из СЗb и Bb (в случае альтернативного пути). При гидролизе СЗ в СЗb становится доступной очень реакционноспособная тиолслож-ноэфирная группа, которая реагирует с гидроксильной или аминогруппой ( 4 ). Вследствие этого СЗb ковалентно связывается с молекулами бактериальной мембраны (опсонизация).

Мембраноатакующий комплекс — это ионный канал (пора), в плазматической мембране бактериальной клетки, в формировании которого участвуют компоненты СЗb, С5b, С6, С7, С8 и главным образом С9 ( 5 ). При этом молекулы С9 последовательно присоединяются к агрегату, формируя кольцевую структуру, через центр которой могут диффундировать небольшие молекулы, такие, как вода и ионы. Осмотические силы способствуют «накачиванию» воды внутрь бактериальной клетки, которая набухает и лопается (лизирует).

Активность системы комплемента контролируется ингибиторами в плазме крови, блокирующими избыточную реакцию.

Источник

Система комплемента может действовать тремя различными способами

Система комплемента является частью иммунной системы, она осуществляет неспецифическую защиту от бактерий и других проникающих в организм возбудителей болезней. Система комплемента состоит примерно из 20 различных белков — «факторов (компонентов) комплемента», которые находятся в плазме крови и составляют около 4% от всех белков плазмы.

Система комплемента может действовать тремя различными способами:

• через хемотаксис: различные компоненты (факторы) комплемента могут привлекать иммунные клетки, которые атакуют бактерии и пожирают их (фагоцитируют);

• через лизис: компоненты комплемента присоединяются к бактериальным мембранам, в результате чего образуется отверстие в мембране и бактерия лизируется;

• через опсонизацию: компоненты комплемента присоединяются к бактерии, в результате чего образуется метка для узнавания фагоцитирующими клетками (например, макрофагами и лейкоцитами). имеющими рецепторы к компонентам комплемента.

Реакции системы комплемента осуществляются, как правило, молекулами на поверхности микроорганизма. Факторы (компоненты) с С1 по С9 (С от англ. complement) формируют так называемый «классический путь» ( 1 ) активации комплемента, факторы В и D участвуют в активации «альтернативного пути» ( 2 ). Другие компоненты системы комплемента, здесь не показанные, выполняют регуляторные функции.

Ранние компоненты системы комплемента являются сериновыми протеиназами (см. с. 178). Они создают амплифицирующий ферментативный каскад реакций. Классический путь инициируется связыванием компонента C1 ( 3 ) с несколькими молекулами IgG или с пентамерным IgM на поверхности микроорганизма (см. ниже). Альтернативный путь инициируется связыванием фактора В , например, с бактериальным липополисахаридом (эндотоксином). Оба пути ведут к расщеплению компонента С3 комплемента на два фрагмента, обладающих различными функциями. Меньший фрагмент С3а принимает участие в развитии воспалительного процесса, индуцируя хемотаксис лейкоцитов к очагу воспаления (хемотаксис, воспалительные процессы). Более крупный фрагмент С3b связывается ковалентно на поверхности бактериальной клетки и инициирует цепь реакций, приводящих к образованию мембраноатакующего комплекса (см. ниже) поздними компонентами системы комплемента.

Компонент C1 комплемента представляет собой сложный молекулярный комплекс, состоящий из трех различных компонентов C1q, C1r и C1s ( 3 ). Гексамерный C1q по форме напоминает букет нераскрытых тюльпанов, «бутоны» которого могут связываться с F с -фрагментом антител. При связывании нескольких C1q с антителами активируется серин-протеиназа C1r, с которой начинается протеолитический каскад классического пути.

Компонент СЗ комплемента стоит в центре активации системы. СЗ подвергается протеолизу СЗ-конвертазой с расщеплением на СЗа и СЗb фрагменты и участвует в формировании С5-конвертазы. СЗ-конвертаза представляет собой комплекс из C4b и С2а (в случае классического пути) или из СЗb и Bb (в случае альтернативного пути). При гидролизе СЗ в СЗb становится доступной очень реакционноспособная тиолслож-ноэфирная группа, которая реагирует с гидроксильной или аминогруппой ( 4 ). Вследствие этого СЗb ковалентно связывается с молекулами бактериальной мембраны (опсонизация).

Мембраноатакующий комплекс — это ионный канал (пора), в плазматической мембране бактериальной клетки, в формировании которого участвуют компоненты СЗb, С5b, С6, С7, С8 и главным образом С9 ( 5 ). При этом молекулы С9 последовательно присоединяются к агрегату, формируя кольцевую структуру, через центр которой могут диффундировать небольшие молекулы, такие, как вода и ионы. Осмотические силы способствуют «накачиванию» воды внутрь бактериальной клетки, которая набухает и лопается (лизирует).

Источник