- Что такое синтез и чем он отличается от анализа

- Синтез — что это?

- Синтез и анализ

- Функции синтеза в процессе научного познания

- Комментарии и отзывы (1)

- Синтез комбинационных устройств на примере преобразователя из прямого кода в дополнительный

- Немного теории

- Постановка задачи

- Синтез устройства

- Карты Карно

- Пора уже начинать.

- Синтез

Что такое синтез и чем он отличается от анализа

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Поймайте случайного человека на улице и спросите, что такое синтез. Вряд ли вы получите внятный ответ. Мало кто знает и понимает, что это такое.

Между тем каждый человек ежедневно занимается синтезом и анализом в повседневной мысленной деятельности, даже не осознавая этого. Что там человек, даже животные не брезгуют синтезировать на досуге.

Синтез — что это?

Если просмотреть самые известные толковые словари, то можно выделить три основных определения:

- Синтез — это метод исследования, который заключается в определении взаимосвязей и объединении различных элементов в единое целое.

- Синтез — создание химического вещества путем смешивания других элементов и веществ. Обычно речь идет о том, что более простые вещества объединяются, взаимодействуют друг с другом, и получается более сложное вещество.

- Синтез — составление вывода или результата путем обобщения отдельных частей.

Прародитель термина – греческое слово synthesis. Оно, что символично, образовалось в результате объединения слов — syn («соучастие, совместное действие») и thesis («расстановка, распределение, положение»).

Разберем пример мысленного синтеза. Вот обычная собака. Она живет дома у человека. Эта собака думает: «человек дает мне кров», «он кормит меня», «играет со мной», «ругает меня, когда я делаю что-то не так».

Эти утверждения объединяются в ее голове в единый вывод: «это мой хозяин, его надо слушаться и не кусать». Собака понятия не имеет, что занимается синтезом.

Синтез и анализ

Синтез – это соединение понятий, вещей или предметов, выделенных в процессе анализа, в целое или набор.

Анализ — это процесс, который противоположен синтезу. Это метод научного исследования, когда происходит разделение сложного объекта на составные части. Каждая часть и связи между ними подвергаются изучению.

Синтез связан с анализом. Это основные способы, играющие фундаментальную роль в научном познании, два неразлучных процесса. Они постоянно переходят друг в друга.

Вот часовщику принесли неисправный механизм. Он разбирает часы, чтобы понять причину поломки. Потом меняет неисправный элемент. Короче говоря, занимается анализом. Если на этом остановиться, то устройство не заработает. Нужно собрать обратно в единое целое — осуществить синтез.

Есть два способа логического рассуждения — дедукция (что это?) и индукция.

При дедукции логическая нить тянется от общего к частному. Например: «все люди смертны, Вася — человек, Вася тоже может умереть». От большого общего заключения мы прошли к конкретному случаю с Васей.

В этом смысле дедукция — частный случай анализа.

При индукции рассуждение идет от единичных случаев к единому выводу. Например: «Сергей не плачет, Юра не плачет, Вася тоже не пускает слезу. Они все мужики. Значит, мужики — не плачут». Набор единичных наблюдаемых явлений мы привели к общему заключению.

Индукция — это синтез.

Подробнее про синтез и анализ смотрите в этом видео:

Функции синтеза в процессе научного познания

- Объединениетеорий и концепций в единую систему. Некоторые теории могут казаться противоположными друг другу. Например, в Евклидовой геометрии параллельные прямые не могут сближаться или удаляться. А вот в геометрии Лобачевского — могут.

Синтез позволяет связать противоречивые идеи в цельную систему, когда понятно, что в этом случае применяется аксиома Евклида, а в другом — геометрия Лобачевского.

Образование новых научных направлений, находящих на стыке нескольких дисциплин. Вот кибернетика — наука о законах хранения, обработки и передачи информации в сложных системах.

Она родилась путем соединения многих направлений: логики, моделирования, биологии, теории электрических цепей, философии (что это?).

Обобщение данных, полученных опытным путем, в некий вывод. Вот древнегреческий философ Аристотель отметил интересное явление: корабль, когда скрывается за горизонтом, исчезает не сразу, а постепенно.

Потом он обратил внимание на другие явления: при затмении тень Земли на Луне имеет сферическую форму; звездное небо принимает различный вид, в зависимости от того, где находится наблюдатель.

Эти наблюдения Аристотель объединил в утверждение: «Земля имеет форму шара». В этом смысле синтез выступает в качестве инструмента для изучения взаимосвязей и поиска закономерностей между событиями или явлениями.

Возникает эффект синергии, когда полученная единая система несет принципиально новое знание и имеет большее значение, чем сумма ее частей.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Пока дочитал до конца, уже забыл, что такое синтез и чем он отличается от анализа, сейчас отдохну и заново перечитаю.

Источник

Синтез комбинационных устройств на примере преобразователя из прямого кода в дополнительный

Вся окружающая нас электроника состоит из отдельных микросхем, более сложная электроника – из построенных на их основе функциональных блоков.

На данном этапе компьютеры буквально создают сами себя, стало невозможно синтезировать даже самый простой микропроцессор без применения вычислительного устройства.

Но что же все-таки лежит в основе самой микросхемы? Как создать простейшее цифровое устройство с требуемой выходной функцией?

Под катом — пример синтеза устройства со всей необходимой теорией.

Немного теории

Все элементарные цифровые устройства (ЦУ) делятся на комбинационные и последовательностные. В комбинационных ЦУ выходные сигналы однозначно определяются комбинацией входных сигналов, действующих в данный момент. Выходные сигналы (функции) последовательностных ЦУ определяются последовательностью изменения входных сигналов (координат).

В основе практически всех цифровых микросхем лежат простейшие логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Естественно, что вариантов реализации ЦУ может быть очень много, в зависимости от комбинаций составных элементарных логических элементов. Поэтому оговоримся заранее, что синтез будем производить в базисе И-НЕ, т.е. используем в ходе построения ЦУ только этот элемент.

Думаю, что аудитория Хабра знает основы алгебры логики. Приведу только парочку формул:

Постановка задачи

В данной статье рассмотрим пример синтеза последовательностного ЦУ. В качестве примера возьмем преобразователь из прямого кода в дополнительный (для трехразрядного кода).

Дополнительный код числа образуется путем прибавления 1 к младшему разряду инвертированного числа. Например, имеем число А = 10110 (старший разряд слева). Тогда обратный код для А — 01001, а дополнительный — 01010.

Синтез устройства

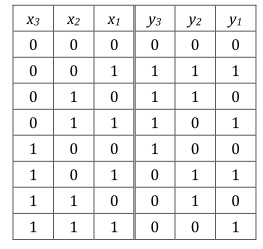

Для начала составим таблицу истинности.

Обозначения: х — входные сигналы, у — выходные. Индекс «1» — у младшего бита.

Теперь необходимо выразить выходные сигналы в зависимости от входных с помощью простейших логических функций (по условию задания, будем пользоваться базисом И-НЕ).

Чаще всего используют две формы записи — совершенную дизъюнктивную нормальной форму (СДНФ) и совершенную конъюнктивную нормальную форму (СКНФ).

В первом случае, каждому набору переменных из таблицы истинности ставится в соответствие минтерм — логическое произведение всех переменных, которые входят в прямом виде, если значение переменной равно 1, или в инверсном виде, если значение переменной равно 0. Любую логическую функцию можно представить в виде логической суммы минтермов, соответствующих единичным наборам переменных (наборам, при которых логическая функция принимает значение 1). Такое представление и называется СДНФ. Для реализации ЦУ в базисе И-НЕ целесообразно представлять выходную функцию именно в виде СДНФ.

В случае СКНФ все прямо противоположно. Функция представляется в виде логического произведения макстермов. Макстерм — логическая сумма всех переменных, которые входят в прямом виде, если значение переменной равно 0, или в инверсном виде, если значение переменной равно 1.

Запишем выходную функцию y1 в виде СДНФ:

Карты Карно

Видно, что выражение получилось достаточно длинным. Его можно упростить, применяя правила поглощения и склеивания. Для того, чтобы не делать лишних действий, можно сразу получить минимизированную функцию. Для этого можно применить метод карт Карно.

Карта представляет собой таблицу, каждая клетка которой соответствует одному из наборов таблицы истинности. Для логической функции трех переменных карта Карно представляет собой два горизонтальных ряда по четыре клетки. Смысл применения карт Карно определяется специально выбранным порядком нумерации клеток, при котором любой соседней паре клеток с единицами или нулями по горизонтали или вертикали соответствуют склеивающиеся слагаемые или сомножители формулы. Если структурная формула получается на основе СДНФ, то учитываются только клетки карты, определяющие единичные наборы. (В случае СКНФ — нулевые).

Соседние клетки карты с единицами или нулями объединяются в группу. При объединении пользуются следующими правилами:

1) соседними являются не только клетки, расположенные рядом по горизонтали и вертикали, но и клетки на противоположных краницах карты;

2) клетки могут объединяться по 2, по 4, по 8 и т.д.;

3) одна и та же клетка может входить в несколько групп;

4) минимизированная структурная формула записывается на основе наименьшей совокупности групп, которая захватывает (покрывает) все либо единичные (если используется СДНФ), либо нулевые (СКНФ) клетки.

В первом случае структурная формула предстваляет собой логическую сумму, каждое из слагаемых которой соответствует одной из групп карты. При этом в каждое слагаемое входят лишь те переменные, которые не меняют своего значения в наборах, соответствующих объединенным клеткам. Во втором случае в группы объединяют нулевые клетки, минимизированная структурная формула представляет собой логическое произведение, каждый сомножитель которого записывается на основе группы карты.

Далее будем указывать в наших картах только единичные наборы. «Нулевые» клетки будем оставлять пустыми.

Пора уже начинать.

Итак, приступим к синтезу нашего устройства, руководствуясь вышеизложенной теорией.

Для начала составим карты Карно для всех выходных функций (их у нас три, как и входных). Кружочком помечены клетки, объединяемые в одну группу. Обратите внимание, суммируем произведения неизменяющихся (в данной группе )входных сигналов с соответствующим логическим уровнем. Количесвто слагаемых равно количеству групп-объединений. В первой карте объединены 2-я и 3-я клетки, а также 3-я и 4-я. Во второй — 2-я и 6-я, а также 4-я и 8-я. В третьей карте в одну группу объединены 2, 3, 6, 7-я клетки.

Далее справа записываем в соответствии с правилами объединения клеток минимизированные выходные функции. Т.к. нам нужно получить их в определенном базисе, применяем алгебру логики, а именно формулы (1) и (2) и выражаем функции через входные переменные.

Теперь можем синтезировать наше ЦУ по полученным функциям:

Получили готовое цифровое устройство —преобразователь трехразрядного кода из прямого в дополнительный.

Не знаю, насколько актуален вышеизложенный метод синтеза. Постарался все изложить на том уровне, на каком понимаю данную тему сам. Жду комментов от компетентных хабровчан.

Литература:

Цифровые и аналого-цифровые устройства / А. В. Логинов, Ан. В. Логинов. ЛМИ, 1989

Источник

Синтез

| Наименование: | Синтез (образовано от греческого слова: σύνβεσις — соединение, сочетание, составление). |

| Определение: | Синтез — это процедура мысленного или материального соединения выделенных в процессе анализа частей (признаков, свойств, отношений) некоторого объекта в единое целое. |

| Раздел: | Концепты Концепты научного дискурса Концепты методологического дискурса |

| Дискурс: | Методология Наука |

| Субдискурс: | Методология науки Методы научного познания |

| Связанные концепты: | Анализ |

| Текст статьи: © В. Н. Садовский. В. С. Стёпин. Ф. Н. Голдберг. Подготовка электронной публикации и общая редакция: Центр гуманитарных технологий. Ответственный редактор: А. В. Агеев . Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 16.11.2021. | |