- Синтаксические средства связи предложений в тексте

- Средства связи предложений в тексте

- Содержание:

- Лексические средства

- Морфологические средства

- Синтаксические средства

- Служебные части речи

- Самостоятельные части речи

- РУСТЬЮТОРС

- Синтаксическая связь. Виды синтаксической связи слов и предложений.

- Содержание:

- ↑ Синтаксическая связь. Виды синтаксической связи.

- ↑ Сочинительная связь (сочинение как вид синтаксической связи)

- ↑ Сочинительная связь в простом предложении

- ↑ Сочинительная связь в сложном предложении

- ↑ Подчинительная синтаксическая связь.

- ↑ Подчинительная связь в словосочетании (согласование, управление, примыкание)

- ↑ Подчинительная связь в сложном предложении

- ↑ Предикативная связь

- ↑ Полупредикативная связь

- ↑ Присоединительная связь

Синтаксические средства связи предложений в тексте

а) Синтаксический параллелизм –несколько предложений имеют одинаковое строение с точки зрения порядка членов предложения

Надо быть современным. Надо быть безжалостным к прошлому.

б) Парцелляция –выделение члена, чаще второстепенного, после точки в виде самостоятельного предложения.

В самом конце 80-х годов в нём запретили ловить рыбу. Не для того, чтобы сберечь её стадо, дать нагуляться молоди. А потому, что выловленная рыба стала опасной для человека.

Перейдём к следующей части высказывания.

Об этом говорилось выше.

Как уже было отмечено. и т.п.

г) Использование неполных предложений

— Знаете, о чем мы спорили?

— О литературе, музыке, живописи.

д) Использование вводных слов и предложений, обращений, риторических вопросов

Во-первых, необходимо решить, что же сейчас важнее всего. А во-вторых, нужно начать действовать.

е) Использование прямого и обратного порядка слов

Я приду вечером. Приду я, чтобы наконец увидеть тебя.

Помимо отмеченных, в тексте также могут использоваться семантические и ассоциативные связи частей: Вечер наступал, уже садилось солнце, а духота не уменьшалась. Ефрем изнемогал и едва слушал Кузьму. (А. П. Чехов)

Внимание! . Указанные средства связи не являются обязательными для всех текстов. Их использование зависит от содержания темы текста, особенностей авторского стиля, формы повествования и т. п.

Грамматическая когезия ‑ это и грамматические повторы в ССЦ с цепной и параллельной связью. Грамматические повторы связывают каждое отдельное высказывание с предыдущим предложением. При этом в последующем предложении определенным образом повторяются или вводятся новые обозначения как темы, так и ремы.

Связь между предложениями в ССЦ обычно бывает цепной или параллельной. Формула параллельной связи: А → В; С → D. Формула цепной связи: А → В; В→ С.

При параллельной связи каждое новое предложение должно быть начато новым подлежащим, выраженным существительным, его эквивалентом или местоимением любого разряда: каждое из предложений называет новый референт (объект действительности). Допускаются только полные точные повторы: Сегодня я проснулся на рассвете И вышел на балкон. Густой туман едва светлел. Невидимое море Вздыхало тихо (Дуд.)

При цепной связи во втором предложении используются все возможные повторы,называющие один и тот же референт (объект действительности):

а) анафорический предметно-местоименный повтор (Последняя туча рассеянной бури! Одна ты несешься по ясной лазури. Пушкин); местоименно-местоименный (Я – меня);

б) непредметно-прономинальный повтор, в этом случае антецедент (начальное ключевое слово) может быть выражен наречием со стремлением к субстантивации:

Явившимся на зов предвестницы,

Неслось к обоим это завтра,

Произнесенное на лестнице.

Оно с багетом шло, как рамошник (Пастернак)

в) анафорический повтор местоименными наречиями там, туда, тогда, когда, где, куда и др.

Белым камнем я тот день отмечу,

Когда к победе навстречу,

Обгоняя солнце, летела (Ахматова)

Анафорические средства цепной связи всегда строятся в направлении антецедент → анафора.

г) Средства выражения связи могут быть имплицитными (так называемая нулевая анафора, обозначаемая знаком Жi). Например: Космонавт, работавший в открытом космосе, завершил эксперимент. Он вернулся в помещение станции. Затем (Жi) снял скафандр и (Жi) приступил к анализу результатов.

г) роль связующих элементов могут выполнять «дискурсивные» слова: модальные слова и частицы.Они слова акцентируют внимание читателя на наиболее существенных, с точки зрения автора, фрагментах текста:

Через всё небо подвигались толчками белые облака, ‑ по-моему, они повторяются, по-моему, их только три типа; по-моему, всё это сетчато и с подозрительной прозеленью (В. Набоков).

Издали доносился стук ящиков, неистовое шерошение бумаги. Это Лида искала билет (Набоков. Дар).

Литература

1. Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории / А.Ф. Папина. – М. :УРСС Эдиториал , 2002. – 200 с.

2. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. — М.: Флинта, Наука, 1997.-256 с.

Источник

Средства связи предложений в тексте

Содержание:

Традиционно текст понимается как часть письменного или устного материала в его первичной форме (в отличие от перефразирования или резюме). Это может быть 1-2 слова (табличка-указатель) или объемное произведение, такое как роман.

Чтобы объединить все предложения в текст, используются два способа связи:

- Цепной. Новое предложение связывается с предыдущим как звенья цепи. В двух смежных высказываниях повторяются определенные слова, говорится об одном и том же. Например, «Внезапно пошел дождь. Он сильно хлестал по веткам и заливал окрестные поля.» Слово «дождь» упоминается в первом предложении, далее повествование о нем продолжается. Линейный метод очень распространен, прост и понятен.

- Параллельный. Предложения кажутся не связанными друг с другом, однако они выстраиваются вокруг одного общего тезиса. Порядок эти параллельных высказываний неважен. Меняя местами, не изменить смысл абзаца. Например, «Пришла зима. Дачный поселок опустел. Голоса людей и далекие звуки тракторов уже не слышатся здесь рано поутру. Дороги и поля постепенно исчезают под глубоким снегом.» Фраза «Пришла зима.» является смысловым центром для остальных высказываний. Такие тексты подходят для рассказа сразу о нескольких явлениях, героях, вещах.

Часто в больших текстах оба вида связи не встречается поодиночке, выбор делается исходя из целей и задач автора. Для создания используются лексические, морфологические и синтаксические средства.

Лексические средства

- Лексические повторы

- Например, «Она испекла большой торт. Торт был украшен взбитыми сливками и казался очень вкусным».

- Однокоренные слова

- Например, «Они решили купить этот дом и обосноваться в деревне. Их решение было роковой ошибкой».

- Синонимы, в том числе контекстуальные, родовидовые слова, описательные обороты

- Например, «Художник творил в этой студии до конца своей жизни. Мастер создал здесь свои главные шедевры».

- Антонимы, в том числе и контекстуальные

- Например, «Стало понятно, что друзей у нее было мало. Врагов было намного больше».

- Слова-связки для логики изложения: так как, поэтому, следующее, в заключении и т.д.

- Например, «Весна в этих краях холодная. Вот почему нужно тепло одеваться даже в мае».

- Слова, связанные тематически

- Например, «Поспел урожай. На следующей неделе был организован сбор фруктов и овощей».

Морфологические средства

- Местоимения и местоименные наречия

- Например, «Мама встала очень рано. Она не могла дождаться приезда моего брата».

- Союзы и частицы, особенно в начале предложения

- Например, «Я не успел на автобус. Зато встретил друга, когда шел пешком».

- Наречия времени и места

- Например, «Комната казалась заброшенной. На столе была пыль. С потолка свисала паутина. Везде царил беспорядок».

- Глаголы-сказуемые в одной временной форме

- Например, «Показалось солнце. Листья заблестели в его лучах. С крыши падали последние капли дождя».

- Степени сравнения прилагательных и наречий

- Например, «Поле было огромным. Больше него я в своей жизни ничего не видел».

Синтаксические средства

- Параллелизм. Одинаковый порядок слов в одинаковой той же морфологической форме.

- Например, «Мария сидела в кресле. Собака лежала на полу рядом.»

- Парцелляция — разбивка частей единого высказывания на отдельные предложения.

- Например, «Я уже освоилась в этом городе. Хожу на работу. Встречаюсь с друзьями».

- Неполные предложения

- Например, «Знаете, как обитают панды? В Китае!»

- Вводные слова и предложения, обращения и риторические вопросы.

- Например, «Во-первых, я хорошо готовлю. Во-вторых, продукты на ужин уже куплены». «Хотите поехать в Испанию? Начните путешествие с Барселоны!»

- Использование прямого и обратного порядка слов

- Например, «Никого она так не любила. Не любила за всю свою жизнь».

Теперь стало понятно, что средства связи – служебные части речи, так и самостоятельные. Рассмотрим их подробнее.

Служебные части речи

Частица

Конкретизирует, выделяя оттенки значения, нужна для образования степеней сравнения прилагательных и наречий, а также условного и повелительного наклонения глагола. Различают несколько видов частиц:

- Формообразующие: бы, те, да (не путать с союзом), пусть.

- Отрицательные: не, ни, нет.

- Вопросительные: разве, неужели, да (ну).

- Частицы, выражающие сомнение: вряд ли, едва ли

- Уточняющие: именно, точно, как раз.

- Выделительно-ограничительные: только, исключительно, лишь, почти.

- Утвердительные: да, так, угу.

- Указательные: вот, вон.

- Восклицательные: что за, как.

- Усилительные: даже, же, ведь.

Союз

Необходим для связи слов в предложении или простых предложений в составе сложного. Союзы разделяют на:

- Сочинительные (и, а, или, сколько. столько и, а именно и др.)

- Подчинительные (что, когда, чтобы, хотя, где, куда и др.)

Самостоятельные части речи

Местоимения

- Личные: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они — во всех падежах.

- Притяжательные: мой, твой, наш, ваш, его, ее, их —— во всех падежах

- Возвратное: себя

- Указательные: тот, те, этот и т.д.

- Определительные: сам, весь, каждый и т.д.

- Неопределенные: некто, нечто и т.д.

- Отрицательные: никто, ничто, никакой и т.д.

- Вопросительные: кто, что, сколько, кого и т.д.

Наречия

Неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия, иногда предмета.

- Обстоятельственные (по-летнему, очень, здесь, всегда, наперекор)

- Определительные (страшно, много, шагом, по-нашему, втроем)

Источник

РУСТЬЮТОРС

Синтаксическая связь. Виды синтаксической связи слов и предложений.

Содержание:

↑ Синтаксическая связь. Виды синтаксической связи.

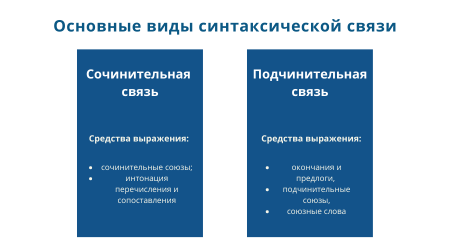

Сочинительная синтаксическая связь соединяет однородные члены в простом предложении и части сложносочиненного и бессоюзного предложения (перечислительный и сопоставительный тип). Подчинительная связь объединяет слова в словосочетании и части сложноподчиненного и бессоюзного предложения (объяснительного и обусловленного типа).

*В языкознании также выделяют предикативную, полупредикативную и присоединительную синтаксические связи. Предикативная связь — единство подлежащего и сказуемого — формирует грамматическую основу двусоставного простого предложения. Полупредикативная связь реализуется при обособлении второстепенных членов предложения. Присоединительная связь действует в присоединительных конструкциях в простом и сложном предложениях.

↑ Сочинительная связь (сочинение как вид синтаксической связи)

Сочинительная связь — связь грамматически равноправных, независимых компонентов (слов или предложений), связанных по смыслу. Независимость выражается в том, что от члена сочинительного ряда нельзя поставить вопрос к другому члену того же ряда. Такие члены связаны перечислительными, сопоставительными или разделительными отношениями. Равноправные, независимые отношения выражаются сочинительными союзами и/или интонацией перечисления.

Сочинительной связью связаны однородные члены (как в простом, так и в сложном предложении) и части сложносочиненного предложения.

↑ Сочинительная связь в простом предложении

Сочинительная связь в простом предложении формирует однородность — равноправие синтаксической позиции в предложении. Однородные члены предложения, как правило, выполняют одну и ту же функцию (отвечают на один вопрос) и соотносятся с одним и тем же членом предложения.

Сочинительные отношения «передают значение множества отдельных, разных, но в чем-то сходных предметов (явлений, признаков) объективного мира. Множество может быть передано в виде соединения (Дождь и ветер шумят за окном), противопоставления (Это шумит не ветер, а дождь), разделения (Это шумит не то ветер, не то дождь), сопоставления (Это шум не только от ветра, но и от дождя).

↑ Сочинительная связь в сложном предложении

- На одной из больших улиц Лизе встретилась великолепная карета, и в сей карете увидела она Эраста (Кар.) — перечисление.

- Я еще оставался в кафе, а он ушел, и я опять, как два года тому назад, смотрел ему вслед (газ.) — сопоставление, перечисление.

- Пальто, надо признаться, у меня было, но я не надевал его по принципиальным соображениям (Баб.) — противительные отношения.

- Стебли были разнообразны, листья, стволы; он видел травинки, суставчатые, как бамбук; его поразила многоцветность того, что называют травяным покровом; многоцветность самой почвы оказалась для него совершенно неожиданной (Ол.) — перечисление.

- Господин Прохарчин, как всякий поэтический образ, достигающий известной идейной значительности, не является самодовлеющим — он возводится к более сложному порядку художественных явлений (Ан.) — противопоставление.

↑ Подчинительная синтаксическая связь.

Подчинительная связь в простом предложении формирует словосочетание. В сложном предложении на подчинительной связи строятся сложноподчиненные, а также бессоюзные предложения (объяснительного и обусловленного типа).

Средства подчинительной связи:

- окончания и предлоги,

- подчинительные союзы,

- союзные слова

↑ Подчинительная связь в словосочетании (согласование, управление, примыкание)

Слово, от которого исходит подчинительная связь (от которого задается вопрос), является опорным (главным, стержневым) в словосочетании; Слово, которое зависит от главного называется зависимым, подчиненным.

Дима работал врачом в неотложной помощи. Люди вызывали его к себе домой, когда им было плохо, и очень радовались Диминому приходу. Но как только им становилось получше и Дима уходил, они совершенно о нем забывали (Ток.).

Из приведенного текста можно вычленить несколько словосочетаний с разными смысловыми отношениями:

- работал — где? — в неотложной помощи (обстоятельственные);

- вызывали — кого? — его (объектные);

- вызывали — куда? — к себе домой (обстоятельственные);

- радовались — чему? — приходу (объектные);

- приходу — чьему? — Диминому (определительные);

- становилось получше — кому? — им (объектные);

- забывали — о ком? — о нем (объектные);

- забывали — как? — совершенно (обстоятельственные).

↑ Подчинительная связь в сложном предложении

Проследим эту грамматическую соотнесенность на примерах из «Истории России с древнейших времен» Сергея Соловьева:

- Геродот замечает, что берега Днепра по своему необыкновенному плодородию способны питать и земледельческое народонаселение (- что? — объектные).

- Город Владимир лежит на Клязьме, которая впадает в Оку (какой? — определительные).

- Новгород зависел вполне от Востока, потому что торговое значение Новгорода состояло в доставке северо-восточных товаров в Европу (- почему? — обстоятельственные).

- Когда единоплеменники их — пруссы — подверглись тяжкому игу немцев, литовцы отбились от последних в своих дебрях, заслонили от них восточных соседей своих (- когда? — обстоятельственные).

- Позже Лида видела сверху, как начинали населяться окрестные крыши домов: через чердаки на железные кровли выходили семьи, стелили одеяла и ложились спать на воздухе, помещая детей между матерью и отцом (Плат.) — разъяснение (как именно?).

- Девочка уснула и забыла все, что видела потом в другие дни: она была слишком мала, и память и ум раннего детства заросли в ее теле навсегда последующей жизнью (Плат.) — причинное обоснование (почему?).

- Снегопад был жуткий — автобусы отменили (газ.) — следствие.

↑ Предикативная связь

в больших хлопотах,

собираются улетать в южные края,

тут ни при чем,

выкармливают птенцов,

относятся к отряду пернатых,

пренеприятные создания.

Именно предикативная связь формирует грамматическую основу предложения. А грамматическая основа, в свою очередь, соотносит каждое конкретное высказывание с внеязыковой действительностью. Причем в данном случае возможно не только именование, называние явлений (как у словоформы или словосочетания), но и сообщение о событиях и фактах.

Иначе говоря, предикативная связь создает предложение как структурную единицу и высказывание как коммуникативную единицу, а язык реализует свою функцию общения.

↑ Полупредикативная связь

Обособление второстепенного члена (интонационное в устной речи и пунктуационное на письме) происходит потому, что некоторое слово или, скорее, группа слов берет на себя роль побочного сказуемого в предложении, т.е. вместе с основным сообщением присутствует еще одно, сопутствующее главному:

Он строит маленькую дачку в Подмосковье, недалеко от железнодорожной станции.

Это осложненное простое предложение можно представить в виде сложного или двух простых:

- Он строит маленькую дачку в Подмосковье, дачка — недалеко от железнодорожной станции или

- Он строит маленькую дачку в Подмосковье. Дачка — недалеко от станции.

Уточняющее обстоятельство недалеко от железнодорожной станции функционально сближается со сказуемым, а следовательно, оно несет новое сообщение, хотя не имеет предикативной основы. Такое уточнение приобретает полупредикативное значение, и отношения в сочетании строит недалеко от железнодорожной станции являются полупредикативными.

Обособленные второстепенные члены можно представить как конструкции, синонимичные придаточным частям сложного предложения, или приравнять ко второму, однородному сказуемому при уже имеющемся.

В предложении Ошарашенный неожиданным открытием, я поспешно провел собственные изыскания и обнаружил еще два документальных фильма обособленный причастный оборот легко трансформируется в обстоятельственное придаточное (причины или уступки):

Поскольку я был ошарашен неожиданным открытием, я поспешно провел собственные изыскания.

В предложении Листья падали, кружась одиночное обособленное деепричастие превращается в однородное сказуемое: Листья падали и кружились. Во всех примерах фиксируется тот же характер связи, а именно полупредикативный.

↑ Присоединительная связь

Продумывая высказывание, мы заранее конструируем синтаксическую форму, в которой уложилась бы наша мысль. Если мысль поспевает за произнесением, то речь течет плавно. Но если мы хотим что-то попутно добавить, присоединить к сказанному, возникает некоторый синтаксический сбой.

Многие устные высказывания, не составляющие связной монологической речи, легко «сбиваются с пути» и представляют собой цепочку присоединений: Позвони мне вечерком. Попозже. После девяти. Стоящие за точкой фразы не самостоятельны по смыслу и являются «оторвавшимися» членами того же самого предложения.

Письменные тексты также демонстрируют примеры подобного сбоя. Рассмотрим пример из Достоевского, признанного мастера передачи эмоциональной, сбивчивой речи: Даже липы мне не понравились, а ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем из самого дорогого, даже, может быть, своей конституцией; а уж чего дороже берлинцу его конституции? (Дост.).

Частное, казалось бы, замечание (липы не понравились) вызвало попутный комментарий (берлинец пожертвует всем), требующий, по мнению автора, иронического уточнения (даже конституцией), а оно, в свою очередь, рождает дополнительное соображение.

Цепочки присоединительных конструкций создают тот неповторимый синтаксический строй, который противостоит академически логичному развертыванию речи и позволяет предельно актуализировать присоединяемый компонент.

Итак, пять видов синтаксической связи — подчинительная, сочинительная, предикативная, полупредикативная, присоединительная — формируют многообразие синтаксических структур.

Источники:

Солганик Г.Я. Русский язык и культура речи. Синтаксис.

Фоминых Б.И. Курс лекций по современному русскому языку: Синтаксис простого предложения.

Источник