Способы выражения сравнения

В широком понимании эпитетом может быть наречие (непостижимо тайное провидение, жадно глядит), существительное (волшебница-зима), деепричастие (Волны несутся, гремя и сверкая).

примеры1. Коралловая заря, златорогий месяц, двурогая луна, свинцовые тучи, свинцовый сон, мёртвая тишина, тяжёлый взгляд, лучистые ресницы, подоблачные дубы, сладкозвучные фонтаны, ароматный мёд, ледяная вода, горячий конь, здоровенный кулак, молниеносное движение, унылый дождь, редкие звёзды.

Сизо-дождливая даль, молочно-белое небо, молочно-розовый дым, угольно-чёрная борода, золотисто-розовый горизонт, мглисто-багровый морской горизонт, нежно-вкрадчивый аромат, апельсинно-оранжевый цвет, неверно-серая одежда дождя, зеркально-тихая река, насмешливо-фамильярный тон, молочно-жёлтое пламя, огненно-кипучая работа, круторогий месяц, чужедальняя сторона, сине-синяя весна.

II. Сравнение – форма поэтической речи, основанная на сопоставлении двух предметов или явлений с целью пояснить один из них при помощи другого. Важнейшая функция сравнения – художественное описание объекта.

Способы выражения сравнения

1. Родительный падеж существительного: цвет морской волны, цвет топлёного молока.

2. Творительный падеж существительного: пыль столбом. «Буквы муравьями тлеют на листах» (Э. Багрицкий).

3. Сравнительный оборот с союзами как, точно, словно, будто и др.: Её власы, как змеи, на плечах…

4. Наречие и форма сравнительной степени прилагательного: Земля пушистее ковра под ним лежала.

5. Придаточные сравнения: Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек лёгкая стая с замираньем летит на звезду.

6. Отрицательное сравнение: «Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи – Мороз-воевода дозором обходит владенья свои» (А. Некрасов).

7. Развёрнутое сравнение. Оно указывает на несколько общих признаков в сопоставляемых предметах:

Так летом глыба снеговая,

цветами радуги блистая,

висит, прохладу обещая,

над беззаботным табуном…

8. Сравнение может быть оформлено и как отдельное предложение, по смыслу связанное с предыдущим и начинающееся словом ТАК:

Тускнеют угли. В полумраке прозрачный вьётся огонёк. Так плещет на багряном маке крылом лазурным мотылёк.

* Сравнение должно быть основано на реальном сходстве предметов, явлений. Если автор отступает от жизненной правды, сравнение теряет всякий смысл. Например: Что ты согнулся, как гвоздь?

Источник

Синтаксический способ выражения сравнения в рассказах К. Г. Паустовского

Рубрика: Филология, лингвистика

Дата публикации: 28.08.2019 2019-08-28

Статья просмотрена: 598 раз

Библиографическое описание:

Салтыкова, А. С. Синтаксический способ выражения сравнения в рассказах К. Г. Паустовского / А. С. Салтыкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 35 (273). — С. 174-176. — URL: https://moluch.ru/archive/273/62173/ (дата обращения: 19.11.2021).

В статье рассматриваются особенности сравнений в рассказах К. Г. Паустовского. Основное внимание направлено на то, как К. Г. Паустовский использует синтаксический способ выражения сравнения на примере трех рассказов.

Природа сравнения имеет глубокие корни в языке и культуре.

Согласно определению «Философского словаря» И. Т. Фролова, «сравнение — сопоставление объектов с целью выявления черт сходства или черт различия между ними — является важной предпосылкой процесса познания, обобщения. Сравнение играет большую роль в умозаключениях по аналогии. Суждения, выражающие результат сравнения, служат цели раскрытия содержания понятий о сравниваемых объектах, в этом отношении сравнение используется в качестве приема, дополняющего, а иногда заменяющего определение» [4, c. 538].

В лингвистике мы находим схожие определения. Так, например, по мнению, К. В. Михнюк, сравнение — «это сопоставление двух предметов, имеющих какой-либо общий для них обоих признак, в целях более яркой и наглядной характеристики одного из них». Е. М. Вольф считает, что «сравнение как универсальная мыслительная категория связана не только с категорией качества, выражающей физические характеристики предметов и явлений, но и с категорией оценки, поскольку сравнение является необходимым основанием для оценки».

Таким образом, на основании трёх дефиниций мы делаем следующие выводы: сравнение всегда предполагает объект сравнения, предмет, с которым происходит сопоставление, и их общий признак (сравнительный признак, основание для сравнения). Однако укажем, что третий компонент, в отличие от первых двух, является факультативным.

Исходя из этого, цель сравнения заключается в выявлении в объекте сравнения новых свойств субъекта, которые придают тексту большую экспрессивность.

Исследователи отмечают, что русский язык располагает большими возможностями для выражения идеи сравнения. Способы и средства выражения сравнительного значения анализируются в работах целого ряда российских и зарубежных языковедов.

В русском языке одним из наиболее распространенных способов выражения компаративности в простом предложении являются синтаксические средства — союзы. Грамматическая природа союза определяется его функцией — служить средством связи языковых единиц определенного уровня, формальным средством их организации в единицы иного уровня. Для выражения сравнительной связи в современном русском языке имеется большая группа союзов. Русская грамматика к сравнительным союзам относит «как», «будто», «будто бы», «как будто бы», «как будто», «что будто», «что будто бы», «что как будто», «что как будто бы», «точно», «словно», «ровно» (прост.), «чисто» (прост.), «как бы» (устар.) и их разнообразные соединения друг с другом. Разнообразие сравнительных союзов обусловлено тем, что сравнение заключает в себе множество оттенков: собственно, сравнения, сопоставления, предположения, возможности, желательности, ирреальности. Для таких союзов характерными являются следующие признаки: выполняют связующую роль; являются обязательным структурным компонентом сравнительной конструкции; выражают отношения уподобления, сходства; имеют строго закрепленное место: в простом предложении — всегда перед вторым членом сравнения, в сложном предложении — в абсолютном начале придаточной части.

В данной статье будет представлен синтаксический способ выражения сравнения.

Сравнение как синтаксическая категория репрезентируется в грамматическом строе языка и представляет большой научный интерес как в плане грамматического оформления категории сравнения, так и в плане использования средств выражения данной категории в языке художественных произведений.

Синтаксический способ выражения сравнения представлен следующими языковыми конструкциями: сравнительным оборотом, сравнительным придаточным, отрицательными сравнениями. См., например:

«Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор», Под сводами стали летать какие-то звуки, точно проснулись демоны», «Не ветер бушует над бором / Не с гор побежали ручьи — / Мороз-воевода дозором обходит владенья свои».

Для того чтобы определить роль сравнений в рассказах, в рамках данной работы необходимо проанализировать их в непосредственной связи с контекстом исследуемых произведений и зафиксировать полученные данные.

Обратимся к личности К. Г. Паустовского и его творчеству.

Прекрасный знаток русского слова, мастер лирического пейзажа, чуткий стилист К. Г. Паустовский уверен: «. для полного овладения русским языком, для того, чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины». Утверждая «волшебство русской речи», «богатство и певучую силу нашего языка», он убеждён: «Тот народ, который создал такой язык, — поистине великий и счастливый народ» (Язык и природа, сб. Золотая роза, 1955) [3].

Из слов К. Г. Паустовского мы видим, что автор ставит знак тождества между богатством языка и природой. Даже — черпает вдохновение из природы для создания образных средств художественной выразительности.

К. Г. Паустовского использует чрезвычайно разнообразные способы оформления категории сравнения.

Внимательно анализируя использование тропов в рассказах о природе, можно заметить, что сравнения — наиболее часто употребляемое писателем художественное средство. Предпочтение, которое Паустовский отдает сравнениям, нельзя объяснить случайностью или тем, что сравнение — это простейший вид тропа. О выразительных возможностях этого художественного средства К. Г. Паустовский писал: «Сравнение вносит иногда удивительную ясность в самые сложные вещи». Иными словами, обилие сравнений в рассказах можно объяснить стремлением автора быть понятным своим читателям, заразить их своим видением мира, открыть ему удивительные ощущения, усилить живописную силу повествования.

Для анализа были взяты рассказы: «Корзина с еловыми шишками», «Избушка в лесу», «Шиповник». Обратимся к ним для того, чтобы показать на примерах, как функционирует в предложении сравнение и как синтаксическим способом оно выражено.

Примеры синтаксического способа выражения сравнения:

«(Весёлое эхо, как птица пересмешник» («Корзина с еловыми шишками») [1, c. 136];

«(о девочке): ты как солнце; как нежный ветер и раннее утро» («Корзина с еловыми шишками») [1, c. 138];

«Мелодия бушевала, как ветер» («Корзина с еловыми шишками») [1, c. 142];

«Мой мотор пока что работал, как швейная машина», («Избушка в лесу») [2];

«Пески на мелких местах сплывали под днищем лодки, как вода» («Избушка в лесу») [2];

«Она звенела так сильно, будто литая из бронзы» («Шиповник») [1, c. 129];

«Посмотрит на нее, на серые ее глаза («Совсем как оловянные плошки») («Шиповник») [1, c. 120].

Наши наблюдения показывают, что чаще всего К. Г. Паустовский предпочитает следующие языковые конструкции: сравнительный оборот, сравнительным придаточным, отрицательными сравнениями

Нами изучено только три рассказа К. Г. Паустовского, однако уже на основании этих произведений мы можем сделать определенные выводы.

- Сравнение как средство художественной выразительности действительно представлено в большом объёме в рассказах писателя.

- Анализируемый троп выражен синтаксическим способом.

- Изучаемое нами явление в рассказах представлено разнообразно: сравнение выполнено на основании цвета, формы, ощущения.

- Сравнение выполняет различную функцию: оно подчёркивает социальный статус героя, показывает неразрывность героя с искусством, передаёт чувства и эмоции персонажей, выражает авторскую позицию, и, конечно, служит для создания поэтической красочности языка.

Источник

Синтаксические способы выражения сравнения

Письмо с инструкцией по восстановлению пароля

будет отправлено на вашу почту

- Главная

- 9-Класс

- Русский язык

- Видеоурок «Различные способы выражения сравнения»

Цель этого занятия – выяснить, какие существуют способы выражения сравнения в современном русском языке, научиться различать сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными и простые предложения со сравнительными оборотами, формировать и совершенствовать соответствующие пунктуационные умения и навыки в указанных конструкциях.

В художественной литературе, в публицистике, в разговорной речи сравнительные конструкции помогают образно представить описываемые предметы, события, факты, реализуясь в виде сравнения – средства художественной выразительности (тропа).

Сравнение – это прием, основанный на сопоставлении двух явлений с тем, чтобы пояснить одно из них при помощи другого. Отвлеченная мысль становится понятной, если для сравнения привлекается нечто осязаемое, зримое, очевидное. Стилистическая функция сравнения – создание художественной выразительности.

Способы выражения сравнения в современном русском языке многообразны:

1. сравнение может выражаться существительным в форме творительного падежа: Снежная пыль столбом стоит в воздухе.

2. формой сравнительной степени прилагательного или наречия:

Мне теперь все казалось яснее ясного.

3. при помощи слов «подобный», «похожий»:

Ее любовь к сыну была подобна безумию.

4. оборотами с различными сравнительными союзами (как, будто, как будто, точно, словно, подобно тому как, как если бы):

Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял.

Обороты со сравнительными союзами представляют собой часть простого предложения и могут играть в предложении разную синтаксическую роль.

Чаще всего в предложении сравнительные обороты являются обстоятельствами образа действия, а на письме выделяются запятыми.

Егор двигался бесшумно, словно тень. (В составе этого простого предложения есть сравнительный оборот «словно тень»).

Злые волны, как воры, лезут в окна. (В данном простом предложении употреблен сравнительный оборот «как воры»).

Оборот с союзом «как» может иметь оттенок причинности (его можно заменить конструкцией со словом «будучи») и в предложении являться приложением, а на письме выделяться запятыми.

Она была, как меньшая, любимица отца. (В этом простом предложении употреблен оборот с причинным значением «как меньшая»).

Оборот с союзом «как» и другими сравнительными союзами может входить в состав составного именного сказуемого, при этом на письме он не выделяется запятыми.

Брат с сестрой словно чужие. (В этом предложении оборот «словно чужие» является сказуемым и на письме не обособляется).

Брат с сестрой, словно чужие, не смотрели друг на друга. (В данном случае сравнительный оборот «словно чужие» является обстоятельством образа действия и на письме обособляется).

Не обособляется на письме оборот с союзом «как» и другими сравнительными союзами, если имеет значение в качестве.

Китай известен как страна древнейших традиций. (В этом простом предложении употреблен оборот со значением в качестве «как страна древнейших традиций», на письме не обособляется).

Если оборот с союзом «как» и другими сравнительными союзами образует устойчивое сочетание (фразеологический оборот), то он на письме также не выделяется запятыми.

Олени отбежали немного и остановились как вкопанные. (Фразеологизм «как вкопанные» не обособляется на письме).

Подобных устойчивых сочетаний в русском языке достаточно много, можно привести самые распространенные:

Не видать как своих ушей

Лететь как стрела

Лить как из ведра

Дрожать как осиновый лист

Точно в воду кануть

Как можно скорее

Как нельзя лучше и др.

Важно отметить, что если обороту со сравнительным союзом предшествует отрицание или слова совсем, совершенно, почти, вроде, просто, прямо, то запятая также не ставится.

Он имел славянский тип внешности почти как его отец. – Он имел славянский тип внешности, как его отец.

Необходимо отличать подчинительный сравнительный союз «как» от сочинительного двойного союза «как…, так и».

Барышня увлекалась как музыкой, так и танцами. (В этом случае запятая ставится перед второй частью союза «как…, так и».

Наряду с простыми сравнениями, когда два явления сближаются по какому-то общему у них признаку, используются сравнения развернутые, в которых сопоставляются многие схожие черты.

Нередко художественное произведение целиком строится на сравнении, как, например, стихотворение Валерия Брюсова «Сонет к форме»:

Есть тонкие властительные связи

Меж контуром и запахом цветка.

Так бриллиант невидим нам, пока

Под гранями не оживет в алмазе.

Так образы изменчивых фантазий,

Бегущие, как в небе облака,

Окаменев, живут потом века

В отточенной и завершенной фразе.

И я хочу, чтоб все мои мечты,

Дошедшие до слова и до света,

Нашли себе желанные черты.

Пускай мой друг, разрезав том поэта,

Упьется в нем и стройностью сонета,

И буквами спокойной красоты!

Сравнительные обороты, которые представляют собой часть простого предложения и имеют значение приблизительного сходства, образного сравнения, сближаются по значению и средствам связи с придаточными сравнительными в составе сложноподчиненного предложения.

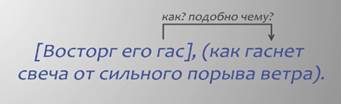

Придаточные предложения со значением сравнения отвечают на вопросы как? подобно чему? и присоединяются к главному также при помощи сравнительных союзов как, будто, как будто, точно, словно, подобно тому как, как если бы.

Подводя итоги, можно справедливо заметить, что разнообразные сравнительные конструкции помогают образно представить описываемые предметы, события, факты.

Их отсутствие в речи лишает язык выразительности и яркости. А умение правильно ставить знаки препинания в подобных конструкциях дает возможность формировать и совершенствовать соответствующие пунктуационные навыки и умения.

Источник