- Профессиональное выгорание

- Эмоциональное выгорание педагогов

- Эмоциональное выгорание медицинских работников

- Эмоциональное выгорание психологов

- Самодиагностика профессионального выгорания

- Профилактика профессионального выгорания

- Как бороться с профессиональным выгоранием?

- Синдром профессионального выгорания: что это за болезнь и как от нее избавиться

- Синдром профессионального выгорания: основные группы риска, возможные последствия

- Проявление синдрома: ключевые симптомы, этапы

- Причины выгорания в коллективе

- Действенные меры профилактики

- Придерживайтесь стратегии пассивного сопротивления

- Поставьте четкие разграничения

- Не бойтесь перемен

- Корректируйте ожидания

- Правильно расставляйте приоритеты

- Корпоративная профилактика

- Эффективный план против наступившего недуга

- Выводы

Профессиональное выгорание

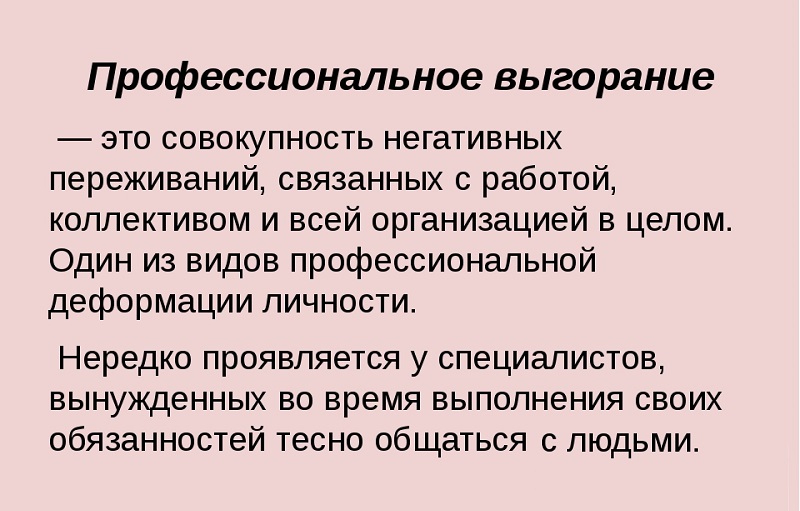

Профессиональное выгорание – это частный случай эмоционального выгорания, синдром, который развивается вследствие истощения личностных ресурсов человека на фоне постоянного стресса и усталости, связанных с работой.

Профессиональное выгорание – это нормальная реакция психики на постоянный уровень эмоционального «зашумления». Некоторые исследователи придерживаются точки зрения, что профессиональное выгорание является психологической реакцией адаптации к условиям работы. Прежде всего данному явлению подвержены представители тех профессий, чья деятельность связана с общением с людьми, эмпатией и высокой ответственностью. Причем чем выше эмоциональная нагрузка и чем более уязвимая категория людей, с которой работает человек, тем быстрее происходит выгорание. Также выгорание часто наступает у людей с определенными личностными особенностями, которые являются менее стрессоустойчивыми.

Впервые об этом синдроме заговорили американские Кристина Маслач и Сьюзан Джексон в 1970-х годах. Они выделяли три основные составляющие профессионального выгорания:

- эмоциональное истощение (вследствие высокой нагрузки и конфликтов на работе);

- отстраненное, циничное отношение к людям (возникает как защитная реакция психики на эмоциональное истощение), иногда переходит в дегуманизацию;

- занижение своих профессиональных достижений, синдром самозванца.

По Международной классификации болезней 10 пересмотра данный синдром имеет код Z73.0 (Переутомление).

Усилить симптоматику может внутренний конфликт между реальными условиями работы и желаемыми (круг обязанностей, размер заработной платы, неудобный график).

Эмоциональное выгорание педагогов

Профессиональное выгорание у педагогов наступает вследствие пролонгированного во времени стрессового воздействия в процессе межличностного общения. Согласно различным лонгитюдным исследованиям, за несколько лет работы педагог способен разочароваться в своей профессии и стать либо равнодушным к своим подопечным и эмоционально холодным, либо принять решение о смене рода деятельности на менее стрессовый и не требующий такого уровня эмоциональной включенности.

Факторы, которые способствуют выгоранию педагогов:

- Идеализация своей профессии.

- Высокая ответственность за своих подопечных.

- Высокая эмоциональная и интеллектуальная нагрузка.

- Самоотверженная помощь, которая приводит к дисбалансу между интеллектуально-энергетическими затратами и морально–материальным вознаграждением.

- Регулярные ролевые конфликты.

- Работа с «трудными» детьми.

- Злоупотребление алкоголем (особенно у педагогов в детских домах и в колониях несовершеннолетних).

Психологические переживания педагогов влияют на их работоспособность, психофизиологическое состояние и на характер межличностных отношений с коллегами и детьми. Особенности педагогических коллективов таковы, что в них плохо налажены обратная связь и поддержка, зато часто встречаются критика и разобщенность. Чем дольше длится раздражение, тем быстрее появляются психосоматические заболевания, пропадает любая мотивация к работе.

Эмоциональное выгорание медицинских работников

Согласно статистике, 64% врачей имеют невротические нарушения, 68% – синдром эмоционального выгорания, 38% – депрессивное состояние.

Необходимость работать с нездоровыми и жалующимися людьми делает картину мира медработника более мрачной. Постоянная забота и усилия, направленные на восстановление других, сильно исчерпывают внутренний ресурс человека. Симптомы эмоционального выгорания у медперсонала – истощение и изнеможение, отсутствие сочувствия к пациентам, циничность, неприязнь к работе.

Большое количество факторов, которые даже поодиночке могут привести к профессиональному выгоранию, сочетаются в сфере медицины. Психотравмирующие факторы для медиков, способствующие выгоранию, это:

- постоянное нахождение под давлением со стороны пациентов и их родственников, начальства;

- высокая степень ответственности;

- напряженная и часто однообразная работа;

- нехватка среднего и младшего медперсонала;

- условия труда, близкие к экстремальным (депривация сна, суточные дежурства, неполноценное питание и т.д.).

Все это способствует возникновению высокого уровня психоэмоционального напряжения, которое постоянно присутствует и дополняется необходимостью взаимодействовать с большим количеством людей.

В зависимости от направления работы выгорание может наступать раньше или позже. Например, медсестры выгорают быстрее, чем врачи, а сотрудники отделений реанимации быстрее, чем терапии.

Эмоциональное выгорание психологов

Работа психолога связана с постоянным общением с людьми в кризисных и проблемных ситуациях. Помогающая профессия подразумевает тонкое чувствование состояния другого, поэтому часто негативные эмоции клиентов отражаются на внутреннем состоянии психолога.

Особенно быстро наступает профессиональное выгорание у тех, кто работает в экстремальных условиях, с последствиями психологических травм и в отделениях психоневрологического стационара. От специалиста требуется не только выдерживать любые состояния клиентов, но и делать это в напряженном режиме.

Основной симптом эмоционального выгорания психологов, оказывающих продолжительную и экстренную психологическую помощь, это равнодушное отношение к проблемам клиентов.

Причины эмоционального выгорания психологов:

- хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность (интенсивное общение, восприятие клиентов, воздействие на них);

- повышенное чувство ответственности (необходимость вникать в проблему клиентов, сопереживать);

- психологически трудный контингент (люди с серьезными психологическими проблемами: нарушители порядка, умирающие больные, клиенты с депрессией и т.д.);

- склонность к эмоциональной ригидности;

- отсутствие регулярной психотерапии самого психолога;

- отсутствие супервизии.

Самодиагностика профессионального выгорания

Для диагностики профессионального выгорания психотерапевты используют опросник К. Маслач, адаптированный для России Н. Е. Водопьяновой. Также возможно использование опросника В.В. Бойко.

Для самодиагностики можно использовать опросник по профессиональному выгоранию Е. П. Ильина.

Первичную диагностику профессионального выгорания можно провести самостоятельно, оценив количество совпадений из следующего списка симптомов:

- чувство постоянной усталости, эмоционального и физического истощения, которое не проходит даже после отдыха;

- неудовлетворенность работой;

- сомнения в своей профессиональной пригодности и компетенциях;

- нежелание общаться с начальством, коллегами, учениками, клиентами или пациентами;

- отстраненность;

- ощущение, что «вокруг тебя одни дураки»;

- бессонница, головные боли, изменение веса, сонливое состояние;

- снижение чувствительности – пропадает острота зрения, слуха, тактильных ощущений;

- в социальном спектре появляется равнодушие, пассивность, которые часто сменяются раздражительностью;

- эмоциональная неуравновешенность, повышенное чувство тревоги, страха, частые нервные срывы;

- ощущение, что работа становится тяжелее;

- сознательное нарушение графика работы (уход либо регулярное желание уйти раньше времени, попытки уединиться);

- нежелание принимать решения, брать ответственность и проявлять какую-либо инициативу;

- употребление алкоголя, психостимуляторов, увеличение потребления кофе и сигарет.

Профилактика профессионального выгорания

Профилактикой развития выгорания могут быть: качественный отдых, внеплановый отпуск или переструктурирование деятельности. При эмоциональной напряженности будет очень полезно посещение психолога или психотерапевта.

При начальной стадии профессионального выгорания следует больше внимания уделять своему эмоциональному состоянию и брать паузу, когда есть ощущение, что руководитель, коллеги или клиенты требуют невозможного, срываются на негатив, пытаются переложить ответственность.

Что делать:

1. Прежде всего, необходимо осознать и дать имена всем своим негативным эмоциям: усталость, злость, грусть, обида, раздражение и т.д.

2. Четко сформулировать причины появления этих чувств: «Я злюсь, потому что ученик проявляет равнодушие к моему предмету», «Этот пациент меня раздражает, потому что выдвигает невыполнимые требования».

Важно обойтись без оценочной лексики в адрес того, на кого направлены негативные эмоции («наглый», «зажравшийся», «самодовольный» и т.д.).

Обязательно необходимо выделять время после работы на личные отношения, отдых, хобби, путешествия. Все занятия, связанные со сменой деятельности, восполняют потраченный ресурс. Кроме того, если у человека есть только работа, он начинает сильнее переживать об увольнении, что также стимулирует выгорание.

В выбранной деятельности необходимо полностью убрать всю идеализацию, разделить объективные обстоятельства и субъективное восприятия условий работы: не жить ожиданием, когда бюджетная организация превратится в творческое креативное пространство. Чем меньше внутреннее несоответствие, тем меньше ожиданий и разочарований. Главное – правильно расставлять приоритеты. Ни один проект не должен становиться важнее сна, еды и полноценного отдыха, если не приносит глубочайшего удовлетворения. В противном случае стоит задуматься о смене профессии.

Как бороться с профессиональным выгоранием?

Для борьбы с профессиональным выгоранием есть действенные методы:

- техники релаксации для снятия напряжения и восстановления ресурса;

- анализ и коррекция ожиданий и фактических условий работы;

- смена деятельности или места работы (как в условиях одной организации, так и полная смена сферы работы);

- качественный перерыв – лучше взять отпуск за свой свет и окунуться в творчество или поездку куда-либо, чем окончательно сгореть.

Если самостоятельные методы борьбы с выгоранием не помогают, то необходимо обратиться за консультацией к психологу. Специалист разберет конкретно вашу ситуацию, научит справляться с негативными эмоциями, восстанавливать собственный ресурс, что в итоге улучшит качество жизни и эмоциональный фон.

Для диагностики и коррекции профессионального выгорания запишитесь на консультацию специалиста по телефону (812) 642-47-02 или заполните форму заявки на сайте.

Источник

Синдром профессионального выгорания: что это за болезнь и как от нее избавиться

Сотрудник показывает отличные результаты работы и вдруг становится безынициативным, поникшим, раздражительным. С подобной ситуацией в кадрах сталкивается любая организация. Обычная усталость, болезнь, непонятный всеобщий вирус? Психологи называют данное явление профессиональным выгоранием. В силу разных причин к нему склонно большинство жителей Украины. Не попасть в зону риска поможет четкое представление о профилактике и способах борьбы с неприятным синдромом.

Синдром профессионального выгорания: основные группы риска, возможные последствия

Первые упоминания о синдроме появились в 70-х годах прошлого века. Понятие сформулировал американский психиатр Герберт Фрейденбергер. Анализируя поведение людей, связанных с необходимостью постоянного общения в поле профессиональной деятельности, он выявил определенные закономерности в личностных изменениях.

Изучение проблемы подхватили специалисты всего мира. Ее сопоставили с ярким эмоциональным образом – запахом горящей психологической проводки. Отсюда произошло нынешнее название термина.

Профвыгорание – состояние, возникающее вследствие внутреннего накопления негативных эмоций. Синдром развивается на фоне хронической депрессии, стресса, ведет к полному истощению эмоциональных, энергетических ресурсов личности, серьезным психосоматическим расстройствам.

Поначалу исследователи ошибочно считали главными жертвами недуга медицинских работников и педагогов. Позже в зону риска добавили руководителей разных сфер, спасателей, полицейских, специалистов в отрасли рекламы, продаж, представителей коммуникативных, творческих профессий.

Условно выделяют несколько категорий, наиболее подверженных выгоранию. Эти люди:

- По долгу службы вынуждены постоянно общаться, взаимодействовать – с коллегами, заказчиками, учениками, покупателями.

- Замкнуты в себе – накапливают негативные эмоции внутри, не делятся переживаниями с окружающими.

- Боятся потерять работу – из-за возраста, высокой конкуренции, завышенных требований руководства, необходимости непрерывно доказывать личный профессионализм.

- Испытывают внутренний конфликт, касающийся профессиональной деятельности – не могут смириться с тяжелым графиком, сбалансировать семью, работу, отдых, недовольны размером заработной платы.

- Излишне самокритичны – болезненно аккуратны, воспринимают ситуации близко к сердцу, не уверены в собственных силах, умениях, навыках, занижают самооценку.

Несмотря на общепринятые каноны, в список «пострадавших» может угодить специалист любой области. Профвыгорание не обходит и персонал интернет-магазина. Ярким примером клинической картины в сфере e-commerce служит грубое, раздражительное общение менеджеров с клиентами. В большинстве случаев причина кроется в упадке сил, моральном, физическом, эмоциональном истощении консультанта. Подобные факторы свидетельствуют о профессиональном выгорании работника.

Отсутствие необходимого внимания к борьбе с синдромом опасно. Вытекающие неприятности для сотрудника связаны с психосоматикой. На фоне хронического стресса, депрессивных состояний развивается ряд сопутствующих заболеваний, появляются головные боли, общая слабость, снижается иммунная защита, повышается восприимчивость к инфекциям, вирусам.

Для компании последствия очевидны – падение эффективности труда приводит к невыполнению поставленных задач, финансовым потерям, сокращению прибыли.

Проявление синдрома: ключевые симптомы, этапы

Синдром развивается скрытно и постепенно: «выгорающий» сотрудник заметен не сразу. Первыми под удар попадают трудоголики, которые посвящают работе львиную долю свободного времени, трудятся на износ, мало отдыхают. На начальной стадии организм терпит нагрузки, борется с усталостью. Вскоре он сдает, начиная забастовку. Когда произойдет сбой, зависит от индивидуальных обстоятельств, выносливости конкретного работника.

Ранние симптомы часто путают с обычной депрессией. Работники с признаками профвыгорания:

- испытывают сильную усталость, апатию;

- теряют оптимизм, интерес к работе, окружающему миру;

- истощаются морально;

- не расположены к общению, негативно относятся к сослуживцам, клиентам;

- безразличны к результатам труда;

- не стремятся к карьерному росту;

- не видят смысла в прилагаемых усилиях.

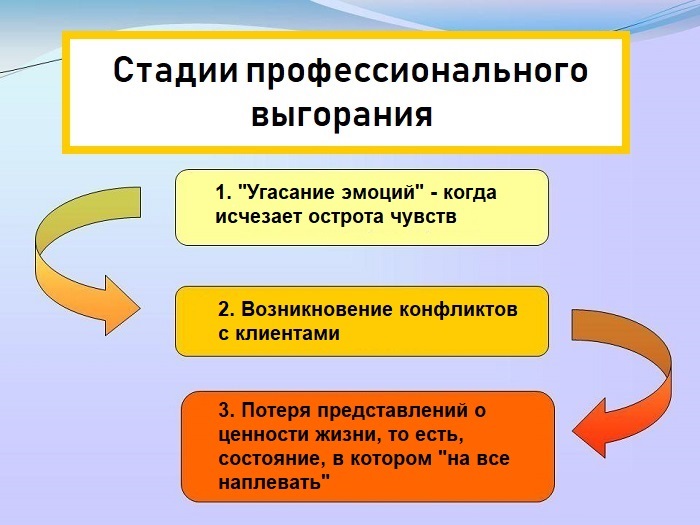

Существует несколько этапов выгорания:

- начальный – наблюдаются незначительные изменения в поведении, специалист допускает мелкие ошибки, проявляет забывчивость, упускает нюансы, наступает нервно-психическая напряженность;

- промежуточный – снижается заинтересованность, уменьшаются потребности в общении, нарастает раздражительность, возникают устойчивые психосоматические нарушения;

- финальный – выгорание буквально испепеляет работника, притупляя представление о жизненных ценностях, вызывая полную апатию, иногда – разрушение личности.

Дабы быстро выпутаться из разрушающего состояния, важно выявить неладное на начальной стадии. «Выгорающий» специалист обычно не осознает серьезности происходящего. Жертве не помешает помощь – от родных, коллег, непосредственных руководителей.

Эксперты выделяют три группы факторов, провоцирующих развитие симптомов:

- Физиологические. Проявляются бессонницей, физическим истощением, ухудшением концентрации внимания, заболеваниями кожи, чрезмерной потерей или набором веса.

- Социальные. Выражаются в повышенной раздражительности, нервных срывах, эмоциональном равнодушии, излишнем чувстве ответственности, переходящем в страх перед работой.

- Поведенческие. Сотрудник безразлично относится к обязанностям, опаздывает, старается пораньше уйти, открещивается от ответственных задач, отстраняется от коллег, злоупотребляет алкоголем.

Порой симптоматика носит «вирусный» характер, охватывая компанию целиком. Об этом говорит физическая, эмоциональная нестабильность подавляющего большинства персонала, характеризующаяся похожими признаками и поведенческой моделью. Фирма страдает от неадекватной текучки кадров, в коллективе царит напряженная атмосфера, регулярно возникают конфликты.

Причины выгорания в коллективе

Что превращает активных и энергичных менеджеров, продавцов, операторов, курьеров в равнодушных, унылых сотрудников, не вызывающих доверия у клиентов? Причин множество:

- несправедливая система вознаграждений. Низкая зарплата, отсутствие моральных и материальных поощрений, комфортной рабочей среды, стимула для профессионального развития;

- ошибки в тактике и стратегии руководства. Невыполнимые требования, предъявляемые начальниками, необъективные критерии оценивания результативности труда, отсутствие продуманной мотивации, постановка противоречивых задач;

- интенсивный график. Слишком растянутый рабочий день, беспрерывное обслуживание бесконечного потока клиентов, нехватка времени на удовлетворение элементарных потребностей;

- разрыв между личными социальными убеждениями и корпоративными правилами. Несоответствие установленных норм реальной политике компании;

- разочарование в профессии. Неоправданно завышенные ожидания от работы на конкретной должности из-за непонимания специфики деятельности;

- острая реакция на неудачи. Чрезмерная восприимчивость, нежелание брать ответственность, уклонение от нестандартных задач после предыдущих промахов.

В совокупности перечисленные причины вызывают антипатию, нередко и ненависть к работе. Сотрудник просто перегорает, ему ничего не приносит удовольствия, все кажется бессмысленным.

Действенные меры профилактики

Гораздо проще не допустить развития выгорания, нежели с ним бороться. Уберечься помогут надежные способы защиты от злополучного синдрома.

Придерживайтесь стратегии пассивного сопротивления

На давление начальства, сослуживцев и клиентов нужно уметь правильно реагировать. Не пытайтесь усиленно вникать в чужие проблемы. Почувствовав признаки утомления, попробуйте не раздражаться, не повышать голос на собеседников. Держите эмоции под контролем, отвечайте размеренно, спокойно. Постарайтесь отключиться, возьмите короткий перерыв на чаепитие.

При сильной усталости, недомогании не беритесь за выполнение ответственных, творческих задач. По возможности отложите их, пока не придете в норму. Научитесь правильно воспринимать неудачи: без самоуничижения и приступов агрессии.

Поставьте четкие разграничения

Семья, отдых, увлечения должны обязательно присутствовать в личном графике. Это ключевые источники ресурсов, смысл двигаться вперед, жить полноценно. Концентрируясь исключительно на работе, вы рискуете остаться у «разбитого корыта».

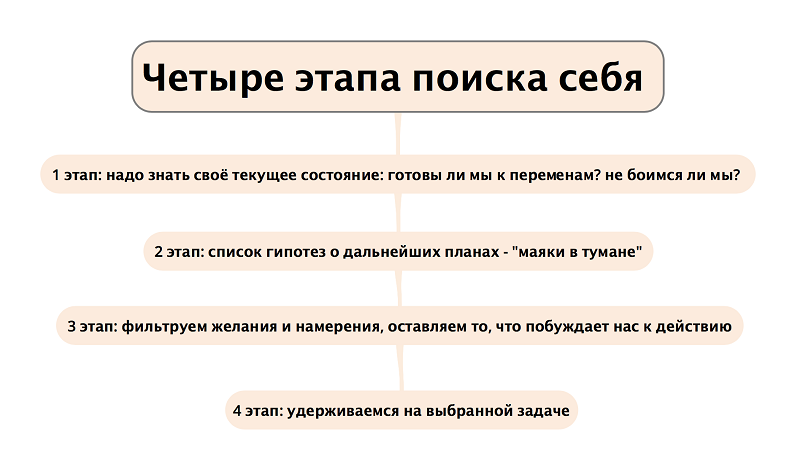

Не бойтесь перемен

Достигнув потолка собственных возможностей, не оставайтесь неподвижным. Размышляйте о перспективах, ищите новые цели, пути самореализации. Если на текущей работе продвижение вверх по служебной лестнице невозможно, стоит сменить поле деятельности.

Корректируйте ожидания

Выбирая подходящее профессиональное направление, избегайте занятий не по душе. Отдавайте предпочтение должности, вызывающей особый энтузиазм. Однако не вздумайте идеализировать профессию и ставить завышенных ожиданий. Оценивайте ситуацию трезво, предотвращая ненужные разочарования.

Правильно расставляйте приоритеты

Бережно относитесь к здоровью. Соблюдайте режим сна, пересмотрите рацион питания, не пренебрегайте физической активностью. Приобретайте новый жизненный опыт: заводите полезные знакомства, читайте профессиональную и художественную литературу, посещайте интересные культурные мероприятия.

Корпоративная профилактика

С целью корпоративной профилактики выгорания руководству компаний следует позаботиться о грамотной организации коррекционных мероприятий. Желательно проводить психологические тренинги, задействовать квалифицированных специалистов, периодически устраивать ситуативные занятия, ролевые игры.

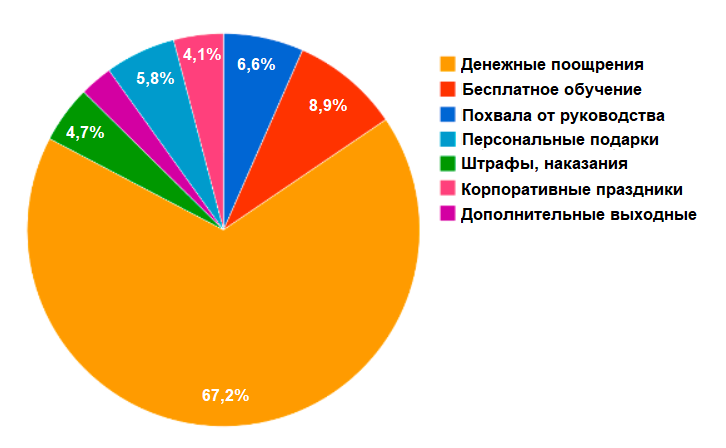

Также важна правильная мотивация – комфортные условия для работы и отдыха, техническая оснащенность рабочих мест, доброжелательное отношение, достойная оплата труда.

Эффективный план против наступившего недуга

«Выгоревшим» сотрудникам необходима полная перезагрузка. Предлагаем взять на вооружение проверенный план действий, включающий непосредственные методы борьбы с синдромом:

- Анализ несоответствия ожиданий и реальности. Распишите на бумаге представления об идеальной работе и имеющиеся факты, разбив пункты по отдельным колонкам. Выявленные различия – повод для раздумий, проработки, изменений.

- Техники релаксации. Изучите и применяйте на практике специальные упражнения, снимающие эмоциональное напряжение. Займитесь йогой, предоставляя организму возможность полностью расслабиться.

- Кадровая перестановка. Чрезмерное общение является главным толчком к профвыгоранию. В группе риска – скромные, застенчивые личности. При переизбытке коммуникаций с «трудными» клиентами, попробуйте поменять дислокацию. Перейдите на более пассивную должность, предполагающую работу с техникой, документацией.

- Дауншифтинг. Возьмите тайм-аут. Займитесь вдохновляющим и творческим делом, временно отложив офисную работу. Книги, рукоделие, рисование, охота, рыбалка – любимые занятия помогут очистить сознание, провести самоанализ и сделать соответствующие выводы.

- Помощь специалиста. При отсутствии результата от предложенных методов стоит обратиться к профессионалу. Наиболее компетентны в подобных вопросах психологи, в запущенных случаях на последних стадиях выгорания – психиатры.

Выводы

От профессионального выгорания не застрахован никто. Однако его легко преодолеть, будучи уверенным в собственных способностях. Подходите к задачам с позитивным настроем, старайтесь принимать быстрые конструктивные решения в нестандартных ситуациях. Берегите себя, избегайте переработок, эмоционального перегруза, не бойтесь остаться за бортом из-за высокой самооценки. Всегда найдется работодатель, дорожащий активным, приветливым сотрудником, полным энергии и новых идей. Помните простое правило: выгорание легче предупредить, чем вылечить.

Источник