- Синдесмоз как способ соединения костей встречается тест

- Синдесмоз как способ соединения костей встречается тест

- Соединения тел позвонков

- Соединения дуг позвонков

- Соединения между крестцом и копчиком

- Кафедра травматологии и ортопедии

- Site Navigation[Skip]

- СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА С ПОМОЩЬЮ ПОЗИЦИОННОГО ВИНТА И ПУГОВИЧНОГО ФИКСАТОРА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Синдесмоз как способ соединения костей встречается тест

Как отмечалось, скелет в своем развитии проходит 3 стадии: соединительнотканную, хрящевую и костную. Так как переход из одной стадии в другую связан также и с изменением ткани, находящейся в промежутке между костями, то соединения костей в своем развитии проходят те же 3 фазы, вследствие чего различаются 3 вида синартрозов:

I. Если в промежутке между костями после рождения остается соединительная ткань, то кости оказываются соединенными посредством соединительной ткани — articulationes fibrosae (fibra, лат. — волокно), s. syndesmosis (syn — с, desme — связка), синдесмоз.

II. Если в промежутке между костями соединительная ткань переходит в хрящевую, которая остается после рождения, то кости оказываются соединенными посредством хрящевой ткани — articulationes cartilagineae (cartilago, лат. — хрящ), s. synchondrosis (chondros, греч. — хрящ), синхондроз.

III. Наконец, если в промежутке между костями соединительная ткань переходит в костную (при десмальном остеогенезе) или сначала в хрящевую, а затем в костную (при хондральном остеогенезе), то кости оказываются соединенными посредством костной ткани — синостоз (synostosis) (BNA).

Характер соединения костей не является неизменным в течение жизни одного индивидуума. Соответственно 3 стадиям окостенения синдесмозы могут переходить в синхондрозы и синостозы. Последние являются завершающей фазой развития скелета.

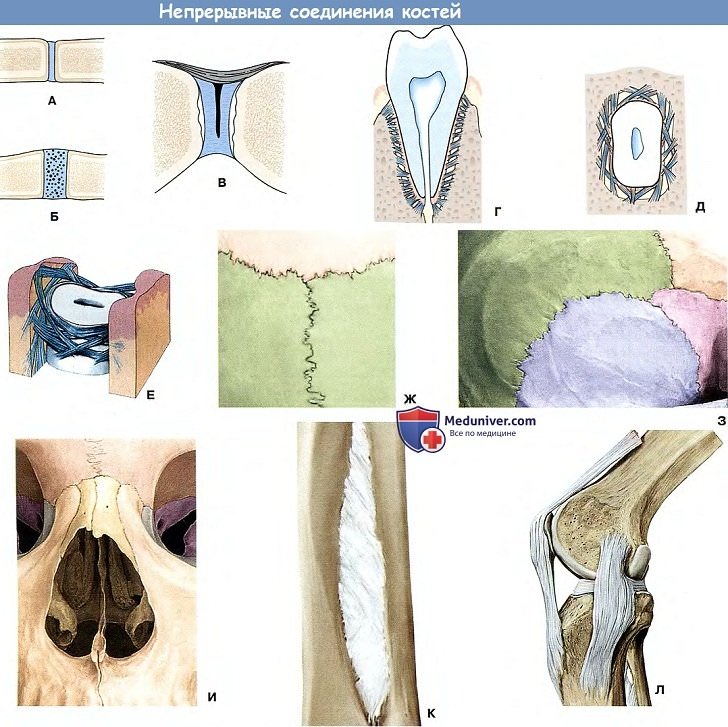

А — синдесмоз; Б — синхондроз; В — симфиз; Г, Д, Е — вколачивание (зубоальвеолярнос соединение);

Ж — зубчатый шов; З — чешуйчатый шов; И — плоский (гармоничный) шов;

К — межкостная перепонка; Л — связки

Синдесмоз, articulatio fibrosa, есть непрерывное соединение костей посредством соединительной ткани.

1. Если соединительная ткань заполняет большой промежуток между костями, то такое соединение приобретает вид межкостных перепонок, membrana interossea, например между костями предплечья или голени.

2. Если промежуточная соединительная ткань приобретает строение волокнистых пучков, то получаются фиброзные связки, ligamenta (связки позвоночногосто лба). В некоторых местах (например, между дугами позвонков) связки состоят из эластической соединительной ткани (synelastosis — BNA); они имеют желтоватую окраску (ligg. flava).

3. Когда промежуточная соединительная ткань приобретает характер тонкой прослойки между костями черепа, то получаются швы, suturae.

По форме соединяющихся костных краев различают следующие швы:

а) зубчатый, sutura serrata, когда зубцы на краю одной кости входят в промежутки между зубцами другой (между большинством костей свода черепа);

б) чешуйчатый, sutura squamosa, когда край одной кости накладывается на край другой (между краями височной и теменной костей);

в) плоский, sutura plana, — прилегание незазубренных краев (между костями лицевого черепа).

Синхондроз, articulatio cartilaginea, есть непрерывное соединение костей посредством хрящевой ткани и вследствие физических свойств хряща является упругим соединением. Движения при синхондрозе невелики и имеют пружинящий характер. Они зависят от толщины хрящевой прослойки: чем она толще, тем подвижность больше.

По свойству хрящевой ткани (гиалиновая или фиброзная) различают:

1) синхондроз гиалиновый, например между I ребром и грудиной,

2) синхондроз волокнистый.

Последний возникает там, где сказывается большое сопротивление механическим воздействиям, например между телами позвонков. Здесь волокнистые синхондрозы в силу своей упругости играют роль буферов, смягчая толчки и сотрясения.

По длительности своего существования синхондрозы бывают:

1. Временные — существуют только до определенного возраста, после чего заменяются синостозами, например синхондрозы между эпифизом и метафизом или между тремя костями пояса нижней конечности, сливающимися в единую тазовую кость. Временные синхондрозы представляют вторую фазу развития скелета.

2. Постоянные — существуют в течение всей жизни, например синхондрозы между пирамидой височной кости и клиновидной костью, между пирамидой и затылочной костью.

Если в центре синхондроза образуется узкая щель, не имеющая характера настоящей суставной полости с суставными поверхностями и капсулой, то такое соединение становится переходным от непрерывных к прерывным — к суставам и называется симфизом, symphysis, например лобковый симфиз, symphysis pubica. Симфиз может образоваться и в результате обратного перехода от прерывных к непрерывным соединениям в результате редукции суставов, например у некоторых позвоночных между телами ряда позвонков от суставной полости остается щель в discus intervertebralis.

Источник

Синдесмоз как способ соединения костей встречается тест

Соединения позвонков у человека отражают пройденный ими в процессе филогенеза путь. Вначале эти соединения были непрерывными — синартрозами, которые соответственно 3 стадиям развития скелета вообще стали носить характер сначала синдесмозов, затем наряду с синдесмозами возникли синхондрозы и, наконец, синостозы (в крестцовом отделе).

По мере выхода на сушу и совершенствования способов передвижения между позвонками развились и прерывные соединения — диартрозы. У антропоидов в связи с тенденцией к прямохождению и необходимостью большей устойчивости суставы между телами позвонков стали снова переходить в непрерывные соединения — синхондрозы или симфизы.

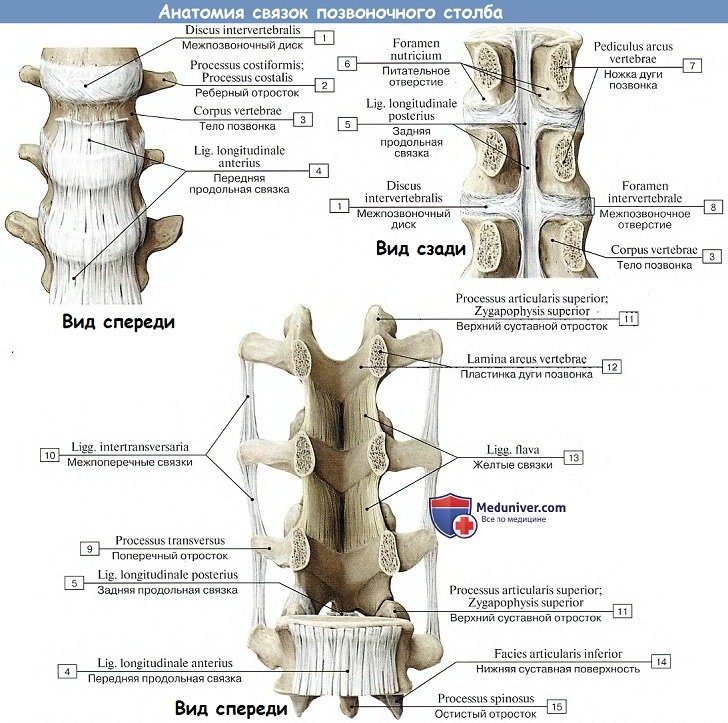

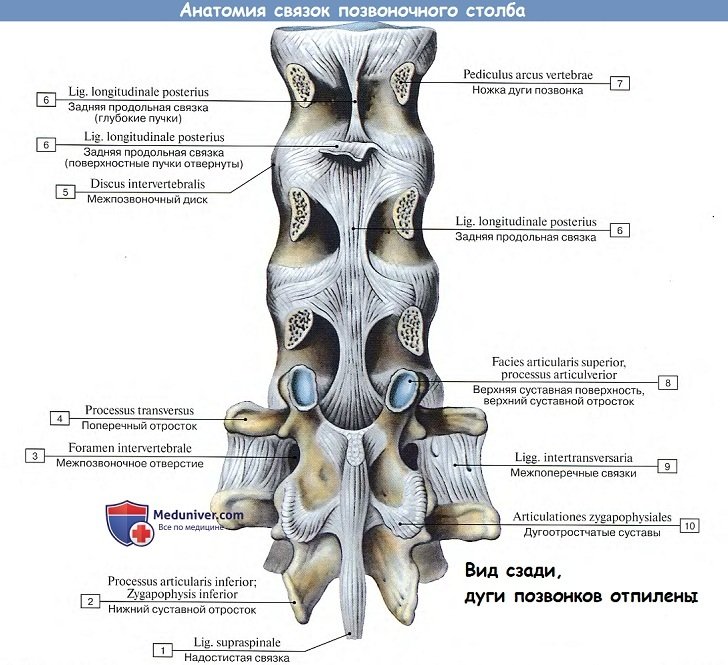

В результате такого развития в позвоночном столбе человека оказались все виды соединений: синдесмозы (связки между поперечными и остистыми отростками), синэластозы (связки между дугами), синхондрозы (между телами ряда позвонков), синостозы (между крестцовыми позвонками), симфизы (между телами ряда позвонков) и диартрозы (между суставными отростками).

Все эти соединения построены сегментарно, соответственно метамерному развитию позвоночного столба. Поскольку отдельные позвонки образовали единый позвоночный столб, возникли продольные связки, протянувшиеся вдоль всего позвоночного столба и укрепляющие его как единое образование. В итоге все соединения позвонков можно разделить соответственно двум основным частям позвонка на соединения между телами и соединения между дугами их.

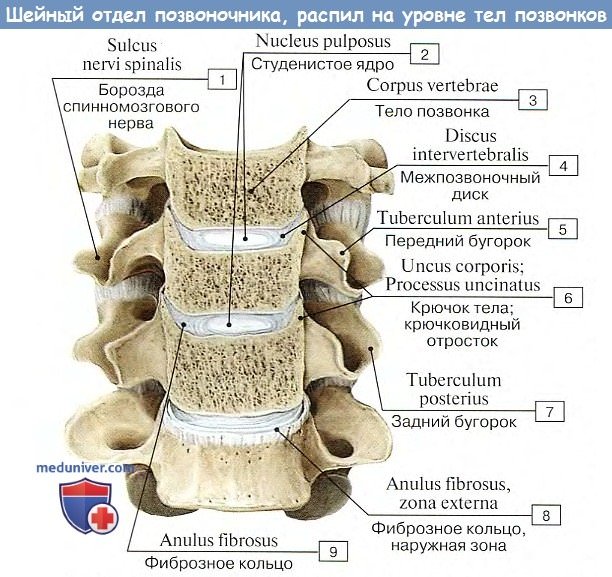

Соединения тел позвонков

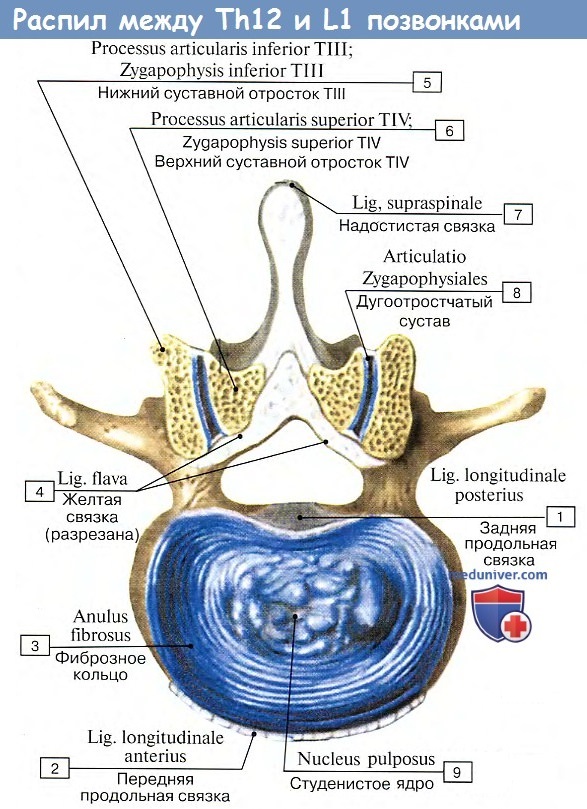

Тела позвонков, образующие собой собственно столб, являющийся опорой туловища, соединяются между собой (а также и с крестцом) при посредстве симфизов, называемых межпозвоночными дисками, disci intervertebrales.

Каждый такой диск представляет волокнисто-хрящевую пластинку, периферические части которой состоят из концентрических слоев соединительнотканных волокон.

Эти волокна образуют на периферии пластинки чрезвычайно крепкое фиброзное кольцо, annulus fibrosus, в середине же пластинки заложено студенистое ядро, nucleus pulposus, состоящее из мягкого волокнистого хряща (остаток спинной струны). Ядро это сильно сдавлено и постоянно стремится расшириться (на распиле диска оно сильно выпячивается над плоскостью распила); поэтому оно пружинит и амортизирует толчки, как буфер.

Колонна тел позвонков, соединенных между собой межпозвоночными дисками, скрепляется двумя продольными связками, идущими спереди и сзади по средней линии. Передняя продольная связка, lig. longitudinale anterius, протягивается по передней поверхности тел позвонков и дисков от бугорка передней дуги атланта до верхней части тазовой поверхности крестца, где она теряется в надкостнице.

Связка эта препятствует чрезмерному разгибанию позвоночного столба кзади. Задняя продольная связка, lig. longitudinale posterius, тянется от II шейного позвонка вниз вдоль задней поверхности тел позвонков внутри позвоночного канала до верхнего конца canalis sacralis. Эта связка препятствует сгибанию, являясь функциональным антагонистом передней продольной связки (рис. 21).

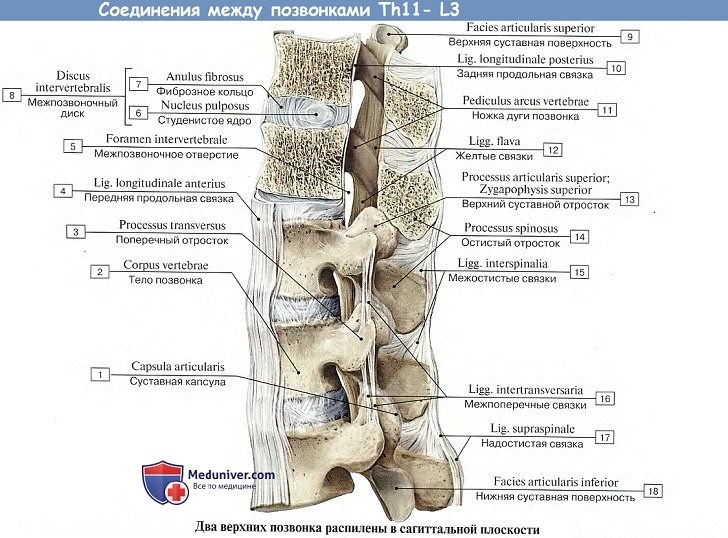

Соединения дуг позвонков

Дуги соединяются между собой при помощи суставов и связок, расположенных как между самими дугами, так и между их отростками.

1. Связки между дугами позвонков состоят из эластических волокон, имеющих желтый цвет, и потому называются желтыми связками, ligg. flava. В силу своей эластичности они стремятся сблизить дуги и вместе с упругостью межпозвоночных дисков содействуют выпрямлению позвоночного столба и прямохождению.

2. Связки между остистыми отростками, межостистые, ligg. interspinalia. Непосредственное продолжение межостистых связок кзади образует кругловатый тяж, котрый тянется по верхушкам остистых отростков в виде длинной надостистой связки, lig. supraspinale.

В шейной части позвоночного столба межостистые связки значительно выходят за верхушки остистых отростков и образуют сагиттально расположенную выйную связку, lig. nuchae. Выйная связка более выражена у четвероногих, способствует поддержанию головы. У человека в связи с его прямохождением она развита слабее; вместе с межостистыми и надостистой связками она тормозит чрезмерное сгибание позвоночного столба и головы.

3. Связки между поперечными отростками, межпоперечные, ligg. intertranvsversaria, ограничивают боковые движения позвоночного столба в противоположную сторону.

4. Соединения между суставными отростками — дугоотростчатые суставы, articulationes zygapophysiales, плоские, малоподвижные, комбинированные.

Соединения между крестцом и копчиком

Они аналогичны вышеописанным соединениям между позвонками, но вследствие рудиментарного состояния копчиковых позвонков выражены слабее. Соединение тела V крестцового позвонка с копчиком происходит посредством крестцово — копчикового сустава, articulatio sacrococcygea, что позволяет копчику отклоняться назад при акте родов. Это соединение со всех сторон укреплено связками: ligg. sacrococcygeae ventrale, dorsale profundum, dorsale superficiale et laterale.

Дугоотростчатые суставы получают питание от ветвей a. vertebralis (в шейном отделе), от аа. intercostales post, (в грудном отделе), от аа. lumbales (в поясничном отделе) и от a. sacralis lateralis (в крестцовом отделе). Отток венозной крови происходит в plexus venosi vertebrates и далее в v. vertebralis (в шейном отделе), в vv. intercostales posteriores (в грудном), в vv. lumbales (в поясничном) HBV. illaca interna (в крестцовом). Отток лимфы совершается в nodi lymphatici occipitales, retroauriculares, cervicales profundi (в шейном отделе), в nodi intercostales (в грудном), в nodi lumbales (в поясничном) и в nodi sacrales (в крестцовом). Иннервация — от задних ветвей соответственных по уровню спинномозговых нервов.

Источник

Кафедра травматологии и ортопедии

Site Navigation[Skip]

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА С ПОМОЩЬЮ ПОЗИЦИОННОГО ВИНТА И ПУГОВИЧНОГО ФИКСАТОРА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

DOI: 10.17238/issn2226-2016.2018.2.39-45

УДК 617-089.844

© Дрогин А.Р., Семенов А.Ю., Кнеллер Л.О., Боргхут Р.Д., Романов Д.А., 2018

А.Р. Дрогин 1,A , А.Ю. Семенов 2,B , Л.О. Кнеллер 2,C , Р.Д. Боргхут 2,D , Д.А. Романов 1,E

1 Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский университет), Москва, 119991, Россия 2 ГБУЗ ГКБ No 67 им Л.А. Ворохобова, Москва, 123423, Россия

резюме: В последние годы в зарубежных странах вызывает большой интерес применение динамической пуговичной системы для фиксации повреждений дистального межберцового синдесмоза, так как она имеет ряд преимуществ и позволяет добиться лучших результатов по сравнению с традиционной установкой позиционного винта. Настоящий обзор посвящен сравнению эффективности динамической пуговичной фиксации и традиционной статической фиксации позиционным винтом повреждений дистального межберцового синдесмоза при нестабильных переломах костей области голеностопного сустава. Рассмотрены функциональные показатели, послеоперационные осложнения, частота вторичных смещений в области синдесмоза и повторных операций. Данные проведенных исследований, рассмотренных в настоящем обзоре, указывают, что динамическая фиксация повреждений межберцового синдесмоза пуговичным фиксатором является хорошей альтернативой статической фиксации позиционным винтом, так как позволяет снизить частоту осложнений и повторных операций, добиться хорошей стабилизации синдесмоза с более низкой частотой поломки имплантата и рецидивов расхождения синдесмоза, а также способствует более быстрой реабилитации пациентов.

ключевые слова: синдесмоз, травма голеностопного сустава, пуговичный фиксатор, позиционный винт, ThightRope.

COMPARING THE EFFICIENCY OF TREATMENT IN CASES OF DISTAL TIBIOFIBULAR SYNDESMOSIS WITH THE USE OF POSITION SCREW AND BUTTON FIXATOR (LITERATURE REVIEW)

Drogin А.R. 1,A , Semenov А.Yu. 2,B , Kneller L.О. 2,C , Borghut R.D. 2,D , Romanov D.А. 1,E

1 I.M. Sechenov’s First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, 119991, Russia 2 State budgetary healthcare institution Municipal Clinical Hospital No. 67 (named after L.A. Vorokhobov), Moscow, 123423, Russia

summary :

TOver the last years in foreign literature a significant interest has been caused by using dynamic button-based system for the fixation of impairments in the distal tibiofibular syndesmosis, for it provides a number of advantages and allows for gaining better results comparing to conventional using the position screw. The present review is devoted to comparing the efficiency of dynamic button fixation and the conventional static fixation by position screw in cases of lesions in the distal tibiofibular syndesmosis with unstable bone fractures located in the area of the talocrural joint. An evaluation was performed for the functional parameters, post-surgery complications, rates of developing secondary displacements in the syndesmosis are and of the cases of repeated surgery.

The data from the conducted studies mentioned in the present review show that dynamic fixation in cases of impairments in the tibiofibular syndesmosis with the use of button fixator is a good alternative to static fixation using the position screw, for it allows for decreasing the rates of developing complications and repeated surgeries, for achieving good stabilization of the syndesmosis with a lower rate of developing implant breakage and of recurrences of disruption in the syndesmosis area, as well as it promotes to faster rehabilitation of the patients.

key words: asyndesmosis, talocrural joint injury, button fixator, position screw, ThightRope.

Введение

Примерно 13-18% переломов костей области голеностопного сустава сопровождается повреждением межберцового синдесмоза [3]. Пронационно-эверсионное воздействие на стопу, вызывающее ротацию таранной кости кнаружи, является типичным механизмом повреждения связок дистального межберцового синдесмоза [1]. В этом случае повреждение на медиальной стороне в виде разрыва дельтовидной связки или отрывного перелома внутренней лодыжки позволяет медиальной стороне таранной кости сместиться кпереди. Дополнительно происходит ротация таранной кости, что в дополнении к вышесказанному создает высокую нагрузку на связки синдесмоза и приводит к их поочередному разрыву [2]. В большинстве случаев таких травм необходимо хирургическое вмешательство [3]. Достижение точной и адекватной репозиции в том числе путем фиксации синдесмоза является важным этапом при лечении переломов, сопровождающихся повреждением дистального межберцового синдесмоза, так как отсутствие данной репозиции может привести к возникновению хронической боли, развитию хронической нестабильности голеностопного сустава и/или дегенеративных изменений в области данного сустава [4,5]

Статическая фиксация с помощью позиционного винта с захватом 3-4-х кортикальных слоев является наиболее распространенным методом фиксации межберцового синдесмоза [2], однако она имеет ряд существенных недостатков, такие как повреждение позиционного винта, дискомфорт, необходимость полной разгрузки конечности и повторной операции, рецидив расхождения межберцового синдесмоза из-за раннего удаления имплантата 9. Появление пуговичных фиксаторов, в частности ThightRope, привлекло внимание многих зарубежных и, в последнее время, отечественных ортопедов, поскольку применение данного изделия имеет ряд преимуществ, таких как обеспечение физиологической микроподвижности в межберцовом сочленении при сохранении адекватной фиксации, низкий риск удаления имплантата и рецидивов вторичного смещения в области синдесмоза. Кроме того, у пациентов из группы динамической фиксации наблюдается более низкая степень выраженности болевых ощущений и быстрое восстановление физической активности 10.

Целью настоящего систематического обзора является сравнение традиционной статической фиксации повреждений дистального межберцового синдесмоза позиционным винтом с динамической фиксацией пуговичным фиксатором с помощью разбора опубликованных работ по данной теме. Были рассмотрены функциональные показатели, а также возможные недостатки, такие как послеоперационные осложнения, необходимость повторной операции и позднее развитие вторичного смещения.

Методы. Стратегия поиска

Проведен поиск публикаций с целью выявления исследований, посвященных сравнению эффективности применения пуговичного фиксатора и традиционной винтовой фиксации при лечении повреждений дистального межберцового синдесмоза. При поиске статей в базах данных медицинских и биологических публикаций PubMed, Medline, embase, использовались следующие ключевые слова: «syndesmos», «tibiofibular», «ThightRope», «suture-button», «screw». Последний раз нами проводился поиск исследований в ноябре 2017 г. Рассматривались англоязычные статьи без ограничения по дате. Списки литературы проверялись вручную.

В данный систематический обзор были отобраны исследования, которые включали: (1) сравнительную оценку эффективности применения пуговичного фиксатора и традиционной винтовой фиксации при лечении повреждений дистального межберцового синдесмоза. Описания клинических случаев, рефераты материалов конференций и публикации, в которых обсуждалась только одна техника – применение винтов или пуговичных фиксаторов; педиатрические или постмортальные исследования; дублирующиеся публикации исключались.

Результаты

В общей сложности были предварительно рассмотрены 150 потенциально подходящих для обзора публикаций. По результатам анализа названий и рефератов, для дальнейшего рассмотрения полнотекстовых версий было отобрано 10 статей, которые соответствовали критериям включения [4,6,10,11,13,14,15,16,17,18]. После оценки полного текста этих работ на предмет приемлемости, была исключена одна статья [15], так как ее основной темой являлось изложение техники фиксации с использованием изделия TightRope. Этому же исследованию была посвящена еще одна публикация [16]. Таким образом, было отобрано всего 9 статей, удовлетворяющих указанным требованиям [4,6,10,11,13,14,16,16,18], которые проанализированы в рамках настоящего обзора. Группа пуговичного фиксатора включала 196 пациентов, а группа винтовой фиксации – 194 пациента.

Качество включенных исследований

Каждое из включенных рандомизированных контролируемых исследований, имело четкие критерии включения и исключения. Компьютерный алгоритм рандомизации использовался в двух [10, 11] включенных РКИ, а для сокрытия данных о распределении пациентов использовались непрозрачные запечатанные конверты. В одной публикации [11] сообщалось о сокрытии сведений об оценке результатов. Во всех рассмотренных РКИ, за исключением одного исследования [16], итоговые данные были представлены полностью.

Характеристики рассмотренных исследований

Ниже приведено краткое описание 9 рассмотренных статей.

Kim J.H. с соавторами [4] провели сравнение эффективности фиксации повреждений дистального межберцового синдесмоза с помощью одной системы TightRope (24 пациента) и фиксации с использованием одного 3,5 мм позиционного винта с захватом 3-х кортикальных слоев (20 пациентов). После операции всем пациентам осуществлялось наложение гипсовой повязки ниже уровня коленного сустава (от верхней трети голени) с фиксацией стопы под углом 90 градусов по отношению к голени сроком на 1 неделю, частичная нагрузка разрешалась через 6-8 недель с момента операции. По результатам исследования в группе пуговичного фиксатора наблюдалось полное восстановление диапазона движений до нормы. У 5 из 24 пациентов (20,8%) имела место поломка металлического винта. При средней продолжительности наблюдения около 13,5 месяцев достоверных различий в отношении баллов по шкалам AOFAS и ВАШ между группами выявлено не было.

Kocadal O. с соавторами [6] провели ретроспективное исследование, в рамках которого рассмотрели 27 переломов латераль ной лодыжки, 20 двухлодыжечных и 5 трехлодыжечных переломов с повреждением синдесмоза. Для лечения повреждений дистального межберцового синдесмоза у 26 пациентов применялась по одному пуговичному динамическому фиксатору, для лечения других 26 пациентов – по одному позиционному 3,5 мм винту с захватом 4-х кортикальных слоев. В послеоперационном периоде всем пациентам осуществлялось наложение укороченной гипсовой повязки с фиксацией стопы под углом 90 градусов по отношению к голени сроком на 3 недели. По истечению 3 недель разрешалась частичная нагрузка, спустя 6 недель разрешалась полная нагрузка весом. Затем осуществлялась рентгенологическая оценка по результатам компьютерной томографии, а также оценка по шкале AOFAS. Достоверных различий между группами в отношении функции голеностопного сустава не обнаружено. Однако авторы отметили, что восстановление вращения малоберцовой кости при лечении повреждений синдесмоза путем винтовой фиксации представляло серьезную проблему.

Kortekangas T. с соавторами [10] опубликовали результаты проспективного РКИ, посвященного сравнению лечения повреждений дистального межберцового синдесмоза с использованием одного изделия TightRope (21 пациент) и винтовой фиксации одним 3,5 мм винтом с захватом 3-х кортикальных слоев (19 пациентов). Рассматривались преимущественно переломы лодыжек типа C по Веберу. В послеоперационном периоде всем пациентам осуществлялось наложение гипсовой лонгеты ниже коленного сустава с фиксацией стопы под углом 90 градусов по отношению к голени сроком на 6 недель, разрешалась частичная нагрузка. Через 6 недель гипсовую повязку снимали и приступали к комплексной реабилитации. Продолжительность наблюдения составляла не менее 2-х лет. На заключительном этапе наблюдения для определения стадии артроза в положении стоя проводилась компьютерная томография с алгоритмом реконструкции костей. По окончании исследования достоверных различий между группами в отношении функциональных показателей обнаружено не было. При этом у пациентов с некорректной репозицией синдесмоза, выявленной по результатам последнего обследования, все функциональные показатели были ниже, чем у пациентов с анатомическим положением синдесмоза. КТ показала низкую частоту случаев неправильной репозиции в обеих группах, таким образом, оба метода позволяют хорошо фиксировать синдесмоз. По частоте случаев артроза достоверных различий между этими двумя группами также обнаружено не было.

Laflamme M. с соавторами [11] провели проспективное рандомизированное многоцентровое исследование, в ходе которого осуществлялось сравнение клинических и рентгенологических результатов восстановления дистального межберцового синдесмоза с помощью 3,5-мм кортикального винта с захватом 4-х кортикальных слоев (36 пациентов) или 1-ого фиксатора TightRope (34 пациента). Рассматривались переломы следующих типов: 44-B2, 44-B3, 44-C1 и 44-C2. В послеоперационном периоде всем пациентам накладывалась гипсовая лонгета ниже коленного сустава с фиксацией стопы под углом 90 градусов по отношению к голени сроком на 6 недель, нагрузка на оперированную конечность не разрешалась. По истечению 6 недель гипсовая повязка снималась и начиналась комплексная реабилитация. Срок наблюдения составил 1 год.

1. Через 12 месяцев пациенты обеих групп имели отличные результаты по шкале AOFAS, но в группе фиксации TightRope баллы росли быстрей и выше.

2. По результатам заключительного обследования в группе фиксации синдесмоза системой TightRope диапазон подошвенного сгибания был во всех случаях выше по сравнению с группой статической фиксации винтом, при этом для тыльного сгибания эта разница была незначительной.

3. У пациентов из группы фиксатора TightRope интенсивность боли, определяемая по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) была меньше. Оценка рентгенограмм установила, что в результате операции в обеих группах была достигнута корректная фиксация синдесмоза, за исключением 1 пациента в группе винтовой фиксации, которому потребовалась корректирующая операция (удаление и установка нового винта, что позволило достичь хороших фиксации синдесмоза и окончательной репозиции). Однако в группе винтовой фиксации частота случаев вторичного смещения была значительно выше. Значительное вторичное расхождение в области синдесмоза (межберцовый диастаз более 6,0 мм) наблюдалась у 4 пациентов в группе статической фиксации (3 случая имели место после удаления позиционного винта). При этом в группе фиксатора TightRope случаев вторичного смещения выявлено не было. Частота повторных операций в группе статической фиксации (P = 0,006) была достоверно выше. У одного пациента из каждой группы наблюдалось частичное синостозирование.

Naqvi G.A. с соавторами [13] опубликовали результаты исследования, в котором сравнивалась точность и адекватность репозиции при использовании позиционных винтов (в 20 случаях использовался один винт, в трех случаях два винта с захватом 4-х кортикальных слоев), по сравнению с системой TightRope (в 16 случаях использовался один имплантат, в 7 случаях – два имплантата). Рассматривались преимущественно пациенты с травмами типа C по Веберу. После операции все пациенты были иммобилизованы гипсовой лонгетой ниже колена с фиксацией стопы под углом 90 градусов по отношению к голени сроком на 6 недель с полной разгрузкой конечности. Между группами TightRope и позиционного винта в раннем послеоперационном периоде достоверных различий в отношении среднего балла по шкалам AOFAS или FADI (Шкале нарушения функции стопы и голеностопного сустава) не обнаружено. По результатам компьютерной томографии в группе винтовой фиксации выявлен значительный (21,7%) риск вторичного смещения. Через 6 недель гипсовая повязка снималась и разрешалась адекватная нагрузка весом. Среднее время до приложения полной нагрузки в группе TightRope составляло 8 недель, в группе позиционного винта – 9,1 недель. Продолжительность наблюдения составила 2,5 года. Авторы провели регрессионный анализ, который подтвердил, что некорректная фиксация синдесмоза является единственной независимой переменной, влияющей на клинический результат.

Cottom J.M. с соавторами [14] сообщают о проведении исследования с участием 50 пациентов: 25 в группе винтовой фиксации, из которых у 12 травмированных для фиксации дистального межберцового синдесмоза использовался один позиционный винт, а у 13 – два винта, и 25 в группе пуговичного фиксатора, из которых у 21 пациента использовался один пуговичный фиксатор, а у 4-х – два фиксатора. В послеоперационном периоде всем пациентам накладывалась гипсовая повязка ниже коленного сустава с фиксацией стопы под углом 90 градусов по отношению к голени на 4 недели, нагрузка разрешалась спустя 10 дней с момента операции. По истечению 4 недель гипсовую повязку снимали и осуществляли переход на съемный голеностопный ортез с приложением полной нагрузки по мере болезненности. С точки зрения срока возвращения к полной нагрузке после операции и субъективной оценки результата достоверных различий между группами выявлено не было. По результатам сравнения предоперационных и послеоперационных показателей в каждой группе зарегистрировано достоверное улучшение балла по модифицированной шкале AOFAS. В группе винтовой фиксации вторая операция по удалению имплантата была проведена 17 пациентам в среднем за 4,38 месяца. Общий срок наблюдения составил около 9 месяцев.

Coetzee J.C. с соавторами [16] опубликовали текущее рандомизированное контролируемое исследование, посвященное сравнению фиксации повреждений дистального межберцового синдесмоза с помощью позиционного винта и пуговичного фиксатора ThightRope. Каждая группа состояла из 12 пациентов. В группе винтовой фиксации использовалось по одному позиционному винту, в группе пуговичной фиксации у 11 пациентов было имплантирована по два фиксатора, у 1 – один. В послеоперационном периоде на две недели накладывали гипсовую лонгету ниже коленного сустава с фиксацией стопы под углом 90 градусов по отношению к голени, нагрузку весом не разрешали. Затем, по истечению 2-х недель, на шесть недель применялся ортез с надувными вкладышами для обеспечения частичной нагрузки; по истечению 6 недель ортез снимался и, если синдесмоз был стабилен, разрешалась полная нагрузка весом. За время наблюдения (около 2,3 года) достоверных различий между группами в отношении баллов по AOFAS не наблюдалось. У одного пациента из группы пуговичного фиксатора через 6 месяцев возникла необходимость в удалении имплантата из-за непрекращающегося раздражения и развития поверхностной инфекции. В группе винтовой фиксации был удален 1 большой фрагмент винта, в связи с поломкой и миграцией металлофиксатора. Пациенты из группы TightRope продемонстрировали незначительное улучшение диапазона движений и сообщили о субъективном уменьшении тугоподвижности и дискомфорта в области голеностопного сустава.

Seyhan M. с соавторами [17] провели ретроспективное сравнительное исследование, в рамках которого были рассмотрены 7 переломов типа B и 25 переломов типа C по Веберу, сопровождающиеся повреждением синдесмоза. У 15 пациентов использовались по одной системе TightRope, у 17 пациентов – по одному 4,5 мм позиционному винту с захватом 4-х кортикальных слоев. В послеоперационном периоде выполнялась иммобилизация гипсовой лонгетой с фиксацией стопы под углом 90 градусов по отношению к голени сроком на 2 недели, а также в течение 4-х недель использовались компрессионные носки. Полная нагрузка весом тела в обеих группах разрешалась с 3 месяца после операции (в группе винтовой фиксации непосредственно после удаления позиционного винта, который удалялся всем пациентам спустя 3 месяца в плановом порядке). Достоверных различий между группами по баллам AOFAS через 3, 6 и 12 месяцев не обнаружено. У шести пациентов фиксатор TightRope был удален из-за дискомфорта и раздражения мягких тканей. С точки зрения показателей диапазона движений в голеностопном суставе фиксация TightRope является гораздо эффективней винтовой фиксации.

Thornes B. с соавторами [18] опубликовали результаты ретроспективного исследования 16 пациентов с использованием для фиксации повреждений дистального межберцового синдесмоза одного пуговичного имплантата и 16 пациентов с фиксацией одним позиционным винтом с захватом 4-х кортикальных слоев. Во всех случаях имели место переломы типа С по Веберу. Во всех случаях в послеоперационном периоде оперированная конечность была иммобилизована гипсовой лонгетой ниже коленного сустава с фиксацией стопы под углом 90 градусов по отношению к голени сроком на 6 недель, после снятия которой разрешалась полная нагрузка весом тела. По результатам исследования выяснилось, что пациенты из группы пуговичного фиксатора продемонстрировали значительно более высокие показатели по шкале AOFAS через 3 месяца и через 12 месяцев после операции, а также более быстрое восстановление трудоспособности (2,8 месяца против 4,6 месяцев), чем пациенты из группы винтовой фиксации. Кроме того, большинство пациентов, которым был установлен пуговичный фиксатор, были довольны результатом лечения, в то время как в группе винтовой фиксации большинство пациентов оценили результат как удовлетворительный или плохой. Авторы пришли к выводу о том, что пуговичный фиксатор позволяет ускорить восстановление и улучшить результат лечения.

Для оценки функциональных показателей в группах пуговичного фиксатора и позиционного винта использовались несколько различных систем. Однако для сравнения была выбрана шкала AOFAS как самая информативная оценочная система. Средний показатель по шкале AOFAS у 150 пациентов, получивших пуговичный фиксатор, составлял 91,06 балла при средней продолжительности наблюдения 17,58 месяца, а у 150 пациентов, которым были установлены винты для фиксации синдесмоза, средний балл по AOFAS был равен 87,78 при средней продолжительности наблюдения 17,73 месяца [4, 6, 13, 14, 16, 17, 18].

В 7 публикациях [6, 10, 11, 14, 16, 17, 18] сообщалось о случаях удаления имплантата. Мы исключили одно исследование, в котором удаление винтов осуществлялось на плановой основе [17]. Сообщалось об удалении имплантата у 5 из 134 (3,7%) пациентов, получивших пуговичный фиксатор, и у 54 из 134 (40,2%) пациентов, получивших позиционный винт.

О поломке имплантата сообщается в семи публикациях [4,6, 10,11,14,16,17]. В группе пуговичного фиксатора не было зарегистрировано ни одного случая поломки имплантата, при этом в группе винтовой фиксации поломка имела место у 48 из 155 (30,9% пациентов).

О некорректной репозиции сообщается в 4 публикациях [10,11,12,17]. Она наблюдалась у 1 из 93 (1,0%) пациентов, которым был установлен пуговичный фиксатор, и у 12 из 95 (12,6%) пациентов, которым был установлен позиционный винт.

Послеоперационные осложнения (кроме поломки имплантата и некорректной репозиции)

Несмотря на то, что поломка имплантата и некорректная репозиция относятся к числу послеоперационных осложнений, мы рассмотрели их отдельно. В этом разделе произведена оценка развития других осложнений, таких как инфицирование, раздражение мягких тканей, дискомфорт, синостозирование, вторичное смещение и прочее. Данные осложнения были описаны в пяти работах [6,10,11,16,17]. Послеоперационные осложнения наблюдались у 13 из 108 пациентов (12,0%), из группы пуговичного фиксатора и 18 из 110 пациентов (16,4%) из группы позиционного винта.

Обсуждение

Несмотря на то, что на сегодняшний день в большинстве стран, в том числе и в нашей, для лечения повреждений дистального межберцового синдесмоза традиционной является фиксация позиционными винтами [2], методика, связанная с применением пуговичных фиксаторов в течение последних десяти лет становится все более популярной. В настоящем обзоре показано, что группа пуговичного фиксатора и группа традиционной винтовой фиксации имеют примерно аналогичный балл по шкале AOFAS (91,06 и 87,78 баллов, соответственно). При этом частота некорректной репозиции, послеоперационных осложнений и связанных с этим случаев удаления имплантата в группе пуговичного фиксатора ниже, чем в группе винтовой фиксации. Кроме того, в группе пуговичного фиксатора не зарегистрировано ни одной поломки имплантата, при этом в группе винтовой фиксации частота данного осложнения составляла 30,9% [4,6,10,11,14,16,17].

Вопрос о необходимости и сроках планового удаления позиционных винтов до сих пор не имеет однозначного ответа. Во всех публикациях, рассмотренных в рамках данного обзора, за исключением одной [16], сообщается о более низкой частоте удаления имплантатов в группе пуговичного фиксатора. Надо отметить, что повторная операция по удалению имплантата увеличивает стоимость лечения, создает риск инфицирования или других осложнений, а также приводит к потере рабочего времени [19, 20]. Кроме того, раннее удаление винтов до заживления связочного аппарата сопровождается риском развития вторичного смещения в области синдесмоза [21]. Так, после удаления винтов инфицирование раны наблюдается в 9,2% случаев, а рецидивы вторичного смещения в области синдесмоза – в 6,6% случаев [21]. В то же время, согласно публикации Kortekangas T. с соавторами [10], на завершающем этапе наблюдения пациентов, которым позиционный винт не удалялся, его поломка имела место в трех случаях, в 13 случаях винт был цел, но ослаблен, и при этом только у 3-х пациентов наблюдался рецидив расхождения синдесмоза. Поэтому до сих пор обсуждается вопрос о том, нужно ли удалять позиционный винт, что указывает на необходимость дополнительных исследований, сравнивающих группы пациентов, где производилось плановое удаление позиционного винта и/или его удаление по показаниям, с группой пациентов, где позиционный винт не удалялся.

В ряде опубликованных ранее работ, посвященных эффективности фиксации TightRope при повреждениях синдесмоза, сообщалось о нулевой частоте случаев некорректной репозиции, но для ее оценки использовалась только обычная рентгенограмма [11,22-25]. Naqvi G.A. с соавторами [13] сравнивали фиксацию дистального межберцового синдесмоза позиционным винтом и TightRope с использованием КТ обеих лодыжек для оценки репозиции и не обнаружили нарушений в группе пуговичной фиксации при средней продолжительности наблюдения 2,5 года. При использовании пуговичных фиксаторов обязательное удаление имплантата теоретически не требуется, что снижает риск вторичного смещения в области синдесмоза, а также ряд других осложнений, которые могут возникнуть после удаления позиционного винта [17]. Даже в тех случаях, когда возникала необходимость в удалении пуговичного фиксатора, вторичное расхождение синдесмоза не наблюдалось [11,17]. По данным Anand с соавторами применение фиксатора TightRope при травмах голеностопного сустава позволяет добиться удовлетворительной репозиции в 97% случаев при средней продолжительности наблюдения 14 месяцев [26].

В рассмотренных публикациях сообщалось о следующих основных осложнениях после фиксации дистального межберцового синдесмоза обоими типами фиксации: инфицирование, раздражение мягких тканей, дискомфорт, синостозирование и прочее. При этом группа пуговичного фиксатора продемонстрировала такой же риск послеоперационных осложнений, как и группа винтовой фиксации [6,10,11,16,17]. В статье, посвященной рассмотрению случаев возникновения глубокой инфекции после фиксации синдесмоза пуговичным фиксатором, Fantry A. с соавторами описали 3 три таких случая. На основании своих наблюдений авторы предположили, что плетенный шовный материал пуговичных фиксаторов может способствовать созданию благоприятных условий для развития инфекции в области синдесмоза. В случае появления признаков миграции фиксатора необходимо провести обследование на предмет развития инфекции и удалить имплантат, причем необходимо удалить как металлические пуговицы, так и весь шовный материал, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции [27]. Для снижения риска инфицирования, раздражения и дискомфорта в области имплантации некоторые авторы предлагают изменить технику проведения операции по имплантации пуговичного фиксатора, например, размещать укороченный узел позади и/или рассверлить заднюю часть малоберцовой кости [23,28]. Laflamme M. и др. [11] сообщили, что по результатам 12-месячного наблюдения у одного пациента из каждой группы было выявлено частичное синостозирование.

С теоретической точки зрения, динамический характер действия пуговичного фиксатора в некоторой степени обеспечивает возможность физиологической микроподвижности синдесмоза, что может способствовать более раннему переходу к полной нагрузке и улучшению диапазона движений [16,22,23]. Винтовая фиксация не обеспечивает естественную подвижность синдесмоза во время заживления, что может приводить к поломки или расшатыванию винта, особенно при осевых нагрузках на оперированную конечность 9. Thornes B. с соавторами [18] отмечают, что у пациентов из группы пуговичного фиксатора средняя продолжительность периода полной разгрузки конечности значительно меньше, чем в группе позиционного винта (4,1 недели против 6,3 недель), при этом в группе пуговичного фиксатора ни одному из пациентов не потребовалось удаления имплантата. Naqvi G.A. с соавторами [12] обнаружили, что в группе TightRope переход к полной нагрузке осуществлялся раньше (8,0 недель против 9,1 недель), при этом случаев вторичного смещения в области синдесмоза не наблюдалось. Cottom J.M. с соавторами [14] также сообщили о более раннем переходе к полной нагрузке в среднем в группе TightRope без случаев поломки и удаления имплантата. Cottom J.M. с соавторами и Thornes B. с соавторами показали, что скорейший переход к полной нагрузке может способствовать более быстрой реабилитации [14, 18]. В некоторых публикациях указано, что у пациентов группы TighRope объективные показатели диапазона движений лучше [11, 16]. Laflamme M. с соавторами [11] продемонстрировали, что диапазон движений в голеностопном суставе в группе динамической фиксации для подошвенного сгибания был во всех случаях выше, при этом для тыльного сгибания эта разница была незначительной. Интересно, что в некоторых публикациях, включенных в данное исследование, сообщалось, что у пациентов из группы динамической фиксации наблюдалась более низкая степень выраженности болевых ощущений и дискомфорта, что могло способствовать более раннему переходу к полной нагрузке [11, 16].

Выводы

Результаты проведенного нами обзора показывают, что пациенты из групп пуговичного фиксатора и позиционного винта имели схожие функциональные показатели (определяемые по шкале AOFAS) и частоту различных послеоперационных осложнений, при этом применение пуговичного фиксатора способствовало объективному увеличению диапазона движений и более быстрым реабилитации и восстановлению трудоспособности. Кроме того, группа пуговичного фиксатора продемонстрировала более низкую частоту рецидивов расхождения синдесмоза, удаления и поломки имплантатов. Поэтому пуговичная фиксация повреждений дистального межберцового синдесмоза является хорошей альтернативой традиционной пуговичной фиксации. Однако для определения отдаленных результатов и экономической эффективности пуговичного фиксатора необходимо проведение дальнейших исследований.

1. Саймон Р.Р., Шерман С.С., Кенингснехт С.Дж. Неотложная травматология и ортопедия. Верхние и нижние конечности/ Пер. с англ. – М.; СПб: «Издательство БИНОМ» «Издательство «Диалект», 2014. – 576 с., 680 ил. [Simon R.R., Sherman S.C., Koenigsknecht S.J. emergency Orthopedics: The extremities, 5th ed. McGraw Hill, 2006. 566 p. (Russ. ed.: Sajmon R.R., Sherman S.S., Keningsneht S.Dzh. Neotlozhnaja travmatologija i ortopedija. Verhnie i nizhnie konechnosti/ Per. s angl. – M.; SPb: «Izdatel’stvo BINOM» «Izdatel»Stvo «Dialekt», 2014. – 576 s., 680 il.]

2. АО – Принципы лечения переломов. В 2 т. Т. 2. Частная травматология / под ред. Томас П. Рюди, Ричард Э. Бакли, Кристофер Г. Моран; пер. с англ. Ситник А. – Изд. 2-е переработанное и дополненное Минск: «ВассаМедиа», 2013. [Thomas P. Ruedi, Richard E. Buckley, Christopher G. Morgan. AO – Principles of Fracture Management – Second explanded edition. Davos, AO Publishing. 2007. (Russ. ed.: AO – Principy lechenija perelomov. V 2 t. T. 2. Chastnaja travmatologija / pod red. Tomas P. Rjudi, Richard Je. Bakli, Kristofer G. Moran; per. s angl. Sitnik A. – Izd. 2-e pererabotannoe i dopolnennoe Minsk: «VassaMedia», 2013.).]

3. Dattani R., Patnaik S., Kantak A., Srikanth B., Selvan TP. Injuries to the tibiofibular syndesmosis. J Bone Joint Surg Br. 2008; 90(4): pp. 405– 410. DOI: 10.1302/0301-620X.90B4.19750

4. Kim J.H., Gwak H.C., Lee C.R., Choo H.J., Kim J.G., Kim D.Y . A comparison of screw fixation and suture-button fixation in a Syndesmosis injury in an ankle fracture. J Foot Ankle Surg. 2016; 55(5): pp. 985–990. DOI: 10.1053/j.jfas.2016.05.002

5. Schepers T. Acute distal tibiofibular syndesmosis injury: a systematic review of suture-button versus syndesmotic screw repair. Int Orthop. 2012; 36(6): pp. 1199–1206. DOI: 10.1007/s00264-012-1500-2

6. Kocadal O., Yucel M., Pepe M., Aksahin E., Aktekin C.N. evaluation of reduction accuracy of suture-button and screw fixation techniques for Syndesmotic injuries. Foot Ankle Int. 2016; 37(12): pp. 1317–1325. DOI: 10.1177/1071100716661221

7. Schepers T., Van Lieshout E.M., Hj VDL, De Jong V.M., Goslings J.C. Aftercare following syndesmotic screw placement: a systematic review. J Foot Ankle Surg. 2013; 52(4): pp. 491–494. DOI: 10.1053/j.jfas.2013.03.032

8. Mp VDB, Kloen P., Luitse J.S., Raaymakers E.L. Complications of distal tibiofibular syndesmotic screw stabilization: analysis of 236 patients. J Foot Ankle Surg. 2013; 52(4): pp. 456–459. DOI: 10.1053/j.jfas.2013.03.025

9. Magan A., Golano P., Maffulli N., Khanduja V. evaluation and management of injuries of the tibiofibular syndesmosis. Br Med Bull. 2014; 111(1): pp.101-115. DOI: 10.1093/bmb/ldu020

10. Kortekangas T., Savola O., Flinkkila T., Lepojarvi S., Nortunen S., Ohtonen P., et al. A prospective randomized study comparing TightRope and syndesmotic screw fixation for accuracy and maintenance of syndesmotic reduction assessed with bilateral computed tomography. Injury. 2015; 46(6): pp.1119–1126. DOI: 10.1016/j.injury.2015.02.004

11. Laflamme M., Belzile E.L., Bédard L., Van Den Bekerom MPJ, Glazebrook M., Pelet S. A prospective randomized multicenter trial comparing clinical outcomes of patients treated surgically with a static or dynamic implant for acute ankle syndesmosis rupture. J Orthop Trauma. 2015; 29(5): pp. 216–223. DOI: 10.1097/BOT.0000000000000245

12. Xu G., Chen W., Zhang Q., Wang J., Su Y., Zhang Y. Flexible fixation of syndesmotic diastasis using the assembled bolt-tightrope system. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2013; 21(1): P. 71. DOI: 10.1186/17577241-21-71

13. Naqvi G.A., Cunningham P., Lynch B., Galvin R., Awan N. Fixation of ankle Syndesmotic injuries comparison of TightRope fixation and Syndesmotic screw fixation for accuracy of Syndesmotic reduction. Am J Sports Med. 2012; 40(12): P. 2828–2835. DOI: 10.1177/0363546512461480

14. Cottom J.M., Hyer C.F., Philbin T.M., Berlet G.C. Transosseous fixation of the distal Tibiofibular Syndesmosis: comparison of an Interosseous suture and endobutton to traditional screw fixation in 50 cases. J Foot Ankle Surg. 2009; 48(6): pp. 620–630. DOI: 10.1053/j.jfas.2009.07.013

15. Coetzee J.C., Ebeling P. Treatment of syndesmosis disruptions with TightRope fixation. Tech Foot Ankle Surg. 2008; 7(3): pp.196–202. DOI: 10.3113/FAI.2008.0773

16. Coetzee J.C., Ebeling P. Treatment of syndesmoses disruptions: a prospective, randomized study comparing conventional screw fixation vs TightRope® fiber wire fixation—medium term results. SA Orthop J. 2009; 8: pp.32–37.

17. Seyhan M., Donmez F., Mahirogullari M., Cakmak S., Mutlu S., Guler O. Comparison of screw fixation with elastic fixation methods in the treatment of syndesmosis injuries in ankle fractures. Injury. 2015; 46: pp.19–23. DOI: 10.1016/j.injury.2015.05.027

18. Thornes B., Shannon F., Guiney A.M., Hession P., Masterson E . Suturebutton syndesmosis fixation: accelerated rehabilitation and improved outcomes. Clin Orthop Relat Res. 2005; 431: pp. 207–212.

19. Andersen M.R., Frihagen F., Madsen J.E., Figved W. High complication rate after syndesmotic screw removal. Injury. 2015; 46(11): pp. 2283– 2287. DOI: 10.1016/j.injury.2015.08.021

20. Lalli T.A., Matthews L.J., Hanselman A.E., Hubbard D.F., Bramer M.A., Santrock R.D. economic impact of syndesmosis hardware removal. Foot. 2015; 25(3): P. 131. DOI: 10.1016/j.foot.2015.03.001

21. Schepers T., Van Lieshout E.M., de Vries M.R, Van der Elst. M. Complications of syndesmotic screw removal. Foot Ankle Int. 2011; 32(11): pp. 1040–1044. DOI: 10.3113/FAI.2011.1040

22. Naqvi G.A., Shafqat A., Awan N. Tightrope fixation of ankle syndesmosis injuries: clinical outcome, complications and technique modification. Injury. 2012; 43(6): pp. 838–842. DOI: 10.1016/j.injury.2011.10.002

23. Cottom J.M., Hyer C.F., Philbin T.M., Berlet G.C. Treatment of syndesmotic disruptions with the Arthrex tightrope: a report of 25 cases. Foot Ankle Int. 2008; 29(8): P. 773. DOI: 10.3113/FAI.2008.0773

24. Rigby R.B., Cottom J.M. Does the Arthrex TightRope®; provide maintenance of the distal Tibiofibular SYNDeSMOSIS? A 2-year follow-up of 64 TightRopes®; in 37 patients. J Foot Ankle Surg. 2013; 52(5): P. 563 DOI: 10.1053/j.jfas.2013.04.013

25. Treon K., Beastall J.E., Kumar K., Hope M.J. Complications of ankle syndesmosis stabilization using a tightrope. Plant Cell Physiol. 2011; 40(11): pp.1309–1312.

26. Anand A., Wei R., Patel A., Vedi V., Allardice G., Anand B.S. Tightrope fixation of syndesmotic injuries in weber C ankle fractures: a multicenter case series. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017; 27(4): pp. 461– 467. DOI: 10.1007/s00590-016-1882-8

27. Fantry A.J., O’Donnell S.W., Born C.T., Hayda R.A. Deep infections after Syndesmotic fixation with a suture button device. Orthopedics. 2017; 40(3): pp. 541–545. DOI: 10.3928/01477447-20161229-02

28. Hodgson P., Thomas R. Avoiding suture knot prominence with suture button along distal fibula: technical tip. Foot Ankle Int. 2011; 32(9): pp. 908–909. DOI: 10.3113/FAI.2011.0908

Информация об авторах

Дрогин Андрей Роальдович – ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, кандидат медицинских наук, Москва, e-mail: A.Drogin@yandex.ru.

Семенов Александр Юрьевич – врач травматолог-ортопед, заведующий 6-м травматологическим отделением ГКБ No67 им. Л.А. Ворохобова, кандидат медицинских наук, Москва. e-mail: Semeonoff.aleks2011@yandex.ru.

Кнеллер Лев Олегович – врач травматолог-ортопед 6-ого травматологического отделения ГКБ No 67 им. Л.А. Ворохобова, Москва. e-mail: Okneller90@gmail.com

Боргхут Рами Джамалевич – врач травматолог-ортопед 6-ого травматологического отделения ГКБ No 67 им. Л.А. Ворохобова, Москва. e-mail: Ramidisser@mail.ru

Романов Дмитрий Алексеевич – ординатор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Москва. e-mail: Dr.Romanov67@mail.ru

Information about authors

Drogin Andrey Roaldovich – State Budgetary educational Institution of Higher Professional education I.M. Sechenov’s First Moscow State Medical University, assistant professor at the Department of Traumatology, Orthopaedics and emergency Surgery, Ph.D. (Med.), Moscow. e-mail: A.Drogin@yandex.ru

Semenov Aleksandr Yurievich – trauma orthopaedist, Head of Traumatology Department No. 6 of the Municipal Clinical Hospital No. 67 (named after L.A. Vorokhobov), Ph.D. (Med.), Moscow. e-mail: Semeonoff.aleks2011@yandex.ru

Kneller Lev Olegovich – trauma orthopaedist of Traumatology Department No. 6 of the Municipal Clinical Hospital No. 67 (named after L.A. Vorokhobov), Moscow. e-mail: Okneller90@gmail.com

Borghut Rami Djamalevich – trauma orthopaedist of Traumatology Department No. 6 of the Municipal Clinical Hospital No. 67 (named after L.A. Vorokhobov), Moscow. e-mail: Ramidisser@mail.ru

Romanov Dmitri Alekseevich – State Budgetary educational Institution of Higher Professional education I.M. Sechenov’s First Moscow State Medical University, coordinator at the Department of Traumatology, Orthopaedics and emergency Surgery, Moscow. e-mail: Dr.Romanov67@mail.ru

Финансирование: Исследование не имело спонсорской поддержки.

Funding: The study had no sponsorship.

Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interests: The authors declare no conflict of interest.

Источник