Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин

Энергия пласта также играет немаловажную роль в выборе способа эксплуатации скважины, поэтому нефтяные и газовые продукты могут быть извлечены посредством фонтанного, насосного или газлифтного способа эксплуатации. Все эти разновидности способов известны под общим наименованием – механизированная добыча полезных ископаемых (нефти и газа).

Фонтанный способ

Данный способ эксплуатации нефтяной скважины подразумевает поднятие жидкостей от забоя наверх по всей скважине, стимулятором чего будет только энергия нефтяных пластов. К преимуществам такого способа относится его высокая экономичность, поскольку подъем происходит естественным путем и не требует дополнительной траты сил и времени на это. Особое оборудование при этом способе эксплуатации также не требуется, и можно сэкономить как на его стоимости, так и на техническом обслуживании. Для обустройства фонтанирующей скважины потребуется головка для колонны, арматуры и линия выкидного типа из наземной техники, а также сама колонна из подземной. Трубы НКТ опускаются до верхних отверстий, образованных перфорацией. Трубы необходимы для обеспечения поднятия жидкости наверх по скважине, а также ряда других работ:

- Регулировка режима функционирования.

- Обеспечение работ по изучению скважины.

- Устранение отложений смолы и парафинов.

- Технологические мероприятия.

- Защита скважинной колонны от воздействия коррозии.

- Устранение пробок из песчаного материала.

- Процесс глушения скважины, который проводится перед проведением ремонтных работ в стволе.

- Защита от высокого давления и его перепадов.

Газлифтный способ

Существует две разновидности газлифтного способа эксплуатации нефтяной скважины: с компрессорами и без них. К плюсам такого способа можно отнести следующие качества:

- Техника для работы находится над землей, и ее проще обслуживать и проводить по мере надобности ремонтные работы.

- Конструкция техники достаточно проста в эксплуатации.

- Подъем жидкости можно производить в большом размере, и это не зависит от глубины ствола или ширины колонны.

- Дебит нефтяного продукта можно контролировать и задавать самостоятельно, для чего потребуется менять объем газа для подачи в скважину.

- С помощью газлифтового способа эксплуатации можно проводить эксплуатацию нефтяных или газовых скважин, которые были залиты водой или оказались пробурены в слоях с высоким содержанием песка.

- Исследовательские мероприятия в скважинах проводятся быстрее и проще.

Конечно, данный способ эксплуатации нефтяных и газовых скважин имеет и ряд недочетов. Так, в процессе эксплуатации требуется регулярно менять трубы НКТ, подъемник, эксплуатируемый в работе, имеет невысокий коэффициент полезного действия. Кроме того, создание компрессорных систем обходится недешево, а на тонну добываемых ископаемых приходятся высокие затраты электричества.

Насосная эксплуатация скважин

- Штанговое глубинное оборудование.

- Центробежный насос с электроприводом.

- Погружной штанговый либо насос с электроприводом.

- Диафрагменное устройство.

Особенности эксплуатации с помощью штангового насоса

- Невысокая подача.

- Ограничение по спуску оборудования.

- Ограничение по углу уклона ствола скважины.

При этом способе эксплуатации конструкция простого насоса состоит из цилиндра и плунжера с клапаном по типу шара-седла, благодаря которому обеспечивается подъем жидкости и исключается ее течение вниз. Также в конструкции может быть всасываюший клапан – он установлен ниже цилиндра. Штанговый насос работает посредством передвижений плунжера, на который воздействует привод. В насосе проходит верхняя штанга, она прикреплена к головке балансировочного элемента. Ключевые части штангового насоса:

- Рама.

- Четырехгранная пирамидообразная стойка.

- Балансировочный элемент.

- Траверса.

- Редуктор с противовесными элементами.

- Салазка поворотного типа.

Штанговый насос может быть вставного типа или невставного. Первые опускаются в ствол скважины в уже готовом виде, а до того по НКТ вниз погружается замок. Для замены оборудования не нужно несколько раз спускать или поднимать трубы. Что касается невставных разновидностей, то их можно спустить в наполовину готовом виде. Если такой насос требуется отремонтировать или поменять, нужно поднимать его по частям: сначала поднимается плунжер, а затем НКТ. Оба вида имеют и плюсы, и минусы, и выбор должен происходить с учетом конкретных условий предстоящей эксплуатации.

Особенности эксплуатации с помощью центробежного насоса с электроприводом

К ключевым узлам относятся следующие элементы:

- Сам насос, который состоит из нескольких секций и ступеней, а также колес и стальной трубы.

- Электрический мотор погружного типа, который заполняется маслом.

- Защита от воздействия влажности: она находится между двумя предыдущими элементами, защищая электромотор и передавая вращательный момент на насос.

- Кабель для подачи электричества от подстанции. Его структура должна быть защищена бронированным слоем, на земле до уровня спуска его сечение должно иметь круглую форму, а от погружного элемента – плоскую.

К дополнительному оборудованию, используемому в этом случае для эксплуатации нефтяных и газовых скважин, относятся следующие элементы:

- Газовый сепаратор, который эксплуатируется с целью уменьшить объем поступающих газов в насосное оборудование. В случае, если понижать этот показатель нужды нет, то можно применять вместо сепаратора обычный модуль для подачи жидкости в насос.

- Система термического типа с манометром (ТМС). Она сочетает функции измерения температурного режима и показателей давления внутри среды, в которой в настоящее время находится электронасос.

Данная установка должна монтироваться прямо в процессе спуска конструкции в ствол скважины. Сбор элементов производится в последовательном порядке, по направлению снизу наверх, в том числе и соединение кабеля с установкой и к трубам. Крепление осуществляется посредством металлических особых поясов; кабель, ведущий на поверхность, подключается к трансформатору и станции, которая выполняет функцию управления.

Кроме указанных элементов, колонна труб НКТ должна быть оснащена парой клапанов – сливным и обратного хода. Они установлены над насосом. Клапан обратного хода применяется в системе насоса для подачи жидкости в НКТ перед началом функционирования насосной станции. Этот клапан также не дает жидкости пролиться вниз из-за высокого давления. Что касается сливного клапана, то этот элемент устанавливается над предыдущим и применяется для слива жидкостей, который необходимо осуществить перед поднятием наверх оборудования.

Достоинства электрических центробежных насосов достаточно обширны и выделяют их по сравнению с глубинными аналогами штангового типа:

- Легкость конструкции наземной техники, а также упрощенная схема ее функционирования.

- Возможность откачивать большие объемы жидкости из ствола нефтяной или газовой скважины.

- Возможность успешной эксплуатации на большой глубине (более 3 км).

- Длительное время эксплуатации и минимальные нужды в ремонте, а также долгие промежутки действия между плановыми ремонтными работами.

- Исследования внутри нефтяной и газовой скважины могут быть осуществлены без поднятия оборудования на поверхность.

- Повышенная легкость процесса удаления парафиновых отложений, которые оседают на стенках НКТ.

Эксплуатация электрических центробежных насосов погружного типа возможно в скважинах, которые имеют определенный угол наклона, а также горизонтальное строение. Кроме того, они могут эксплуатироваться в скважинах с высокой обводненностью, в скважине с высоким содержанием брома в воде, а также для откачки растворов на основе кислот и солей. На современном рынке существуют разновидности, которые могут функционировать в одной скважине на разных уровнях с обсадными колоннами. В ряде случаев центробежные погружные насосы могут эксплуатироваться и для откачки воды из пластов горной породы, чтобы поддержать нужный уровень давления в них. Таким образом, спектр эксплуатации электрических насосов погружного типа для обеспечения работы скважины представляет собой наиболее широкую область, и оборудование данного вида может эксплуатироваться наиболее эффективно.

Источник

Эксплуатация скважин штанговыми насосами

Штанговые скважинные насосы (ШСН) обеспечивают откачку из скважин углеводородной жидкости, обводненностью до 99 % , абсолютной вязкостью до 100 мПа·с, содержанием твердых механических примесей до 0.5 %, свободного газа на приеме до 25 %, объемным содержанием сероводорода до 0.1 %, минерализацией воды до 10 г/л и температурой до 130 0 С.

Две трети фонда (66 %) действующих скважин стран СНГ (примерно 16.3 % всего объема добычи нефти) эксплуатируются ШСНУ. Дебит скважин составляет от десятков килограммов в сутки до нескольких тонн. Насосы спускают на глубину от нескольких десятков метров до 3000 м., а в отдельных скважинах на 3200 ¸ 3400 м. ШСНУ включает:

Ø Наземное оборудование: станок-качалка (СК), оборудование устья.

Ø Подземное оборудование: насосно-компрессорные трубы (НКТ), насосные штанги (НШ), штанговый скважинный насос (ШСН) и различные защитные устройства, улучшающие работу установки в осложненных условиях.

Отличительная особенность ШСНУ обстоит в том, что в скважине устанавливают плунжерный (поршневой) насос, который приводится в действие поверхностным приводом посредством колонны штанг.

Штанговая глубинная насосная установка (Рисунок 4.4) состоит из скважинного насоса 2 вставного или невставного типов, насосных штанг 4 насосно-компрессорных труб 3, подвешенных на планшайбе или в трубной подвеске 8, сальникового уплотнения 6, сальникового штока 7, станка-качалки 9, фундамента 10 и тройника 5. На приеме скважинного насоса устанавливается защитное приспособление в виде газового или песочного фильтра 1.

Недостатками штанговых насосов является ограниченность глубины их подвески и малая подача нефти из скважин.

Рисунок 4.4 — Схема установки штангового скважинного насоса

Штанговые скважинные насосы

По способу крепления насосов к колонне НКТ различают вставные (НСВ) и не вставные (НСН) скважинные насосы (Рисунок 4.5, 4.6).

У не вставных (трубных) насосов цилиндр с седлом всасывающего клапана опускают в скважину на НКТ. Плунжер с нагнетательным и всасывающим клапаном опускают в скважину на штангах и вводят внутрь цилиндра. Плунжер с помощью специального штока соединен с шариком всасывающего клапана. Недостаток НСН — сложность его сборки в скважине, сложность и длительность извлечения насоса на поверхность для устранения какой-либо неисправности.

Рисунок 4.5 — Насосы скважинные вставные

1 — впускной клапан; 2 — цилиндр; 3 — нагнетательный клапан; 4 — плунжер; 5 — штанга; 6 — замок.

Вставные насосы целиком собирают на поверхности земли и опускают в скважину внутрь НКТ на штангах. НСВ состоит из трех основных узлов: цилиндра, плунжера и замковой опоры цилиндра.

В НСН для извлечения цилиндра из скважины необходим подъем всего оборудования (штанг с клапанами, плунжером и НКТ). В этом коренное отличие между НСН и НСВ. При использовании вставных насосов в 2 ¸ 2.5 раза ускоряются спускоподъемные операции при ремонте скважин, и существенно облегчается труд рабочих. Однако производительность вставного насоса при трубах данного диаметра всегда меньше производительности не вставного.

Рисунок 4.6 — Невставные скважинные насосы

1 — всасывающий клапан; 2 — цилиндр; 3 — нагнетательный клапан; 4 — плунжер; 5 — захватный шток; 6 — ловитель

Насос НСВ спускается на штангах. Крепление (уплотнение посадками) происходит на замковой опоре, которая предварительно опускается на НКТ. Насос извлекается из скважины при подъеме только колонны штанг. Поэтому НСВ целесообразно применять в скважинах с небольшим дебитом и при больших глубинах спуска.

Невставной (трубный) насос представляет собой цилиндр, присоединенный к НКТ и вместе с ними спускаемый в скважину, а плунжер спускают и поднимают на штангах. НСН целесообразны в скважинах с большим дебитом, небольшой глубиной спуска и большим межремонтным периодом.

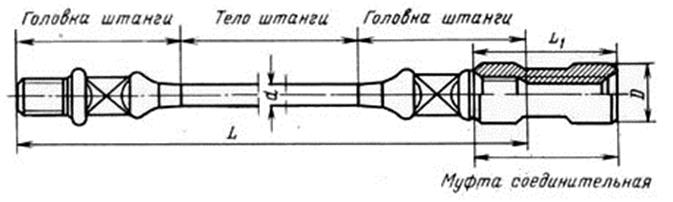

Насосная штанга предназначена для передачи возвратно-поступательного движения плунжер насоса. Штанга представляет собой стержень круглого сечения с утолщенными головками на концах (Рисунок 4.7). Выпускаются штанги из легированных сталей диаметром (по телу) 16, 19, 22, 25 мм и длиной 8 м — для нормальных условий эксплуатации.

Рисунок 4.7 — Насосная штанга и соединительная муфта

Для регулирования длины колонн штанг с целью нормальной посадки плунжера в цилиндр насоса имеются также укороченные штанги (футовки) длиной 1; 1.2; 1.5; 2 и 3 м.

Штанги соединяются муфтами. Имеются также трубчатые (наружный диаметр 42 мм, толщина 3.5 мм).

Начали выпускать насосные штанги из стеклопластика, отличающиеся большей коррозионной стойкостью и позволяющие снизить энергопотребление до 20 %.

Применяются непрерывные штанги «Кород» (непрерывные на барабанах, сечение — полуэллипсное).

Особая штанга — устьевой шток, соединяющий колонну штанг с канатной подвеской. Поверхность его полирована (полированный шток). Он изготавливается без головок, а на концах имеет стандартную резьбу. Для защиты от коррозии осуществляют окраску, цинкование и т.п., а также применяют ингибиторы.

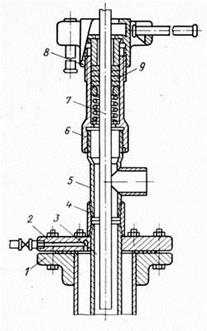

Устьевое оборудование насосных скважин предназначено для герметизации затрубного пространства, внутренней полости НКТ, отвода продукции скважин и подвешивания колонны НКТ (Рисунок 4.8).

Рисунок 4.8 — Типичное оборудование устья скважины для штанговой насосной установки

1 — колонный фланец; 2 — планшайба; 3 — НКТ; 4 — опорная муфта; 5 — тройник, 6 — корпус сальника, 7 — полированный шток, 8 — головка сальника, 9 — сальниковая набивка

Устьевое оборудование типа ОУ включает устьевой сальник, тройник, крестовину, запорные краны и обратные клапаны.

Устьевой сальник герметизирует выход устьевого штока с помощью сальниковой головки и обеспечивает отвод продукции через тройник. Тройник ввинчивается в муфту НКТ. Наличие шарового соединения обеспечивает самоустановку головки сальника при несоосности сальникового штока с осью НКТ, исключает односторонний износ уплотнительной набивки и облегчает смену набивки.

Станок-качалка (Рисунок 4.9) является индивидуальным приводом скважинного насоса.

Основные узлы станка-качалки — рама, стойка в виде усеченной четырехгранной пирамиды, балансир с поворотной головкой, траверса с шатунами, шарнирноподвешенная к балансиру, редуктор с кривошипами и противовесами. СК комплектуется набором сменных шкивов для изменения числа качаний, т.е. регулирование дискретное. Для быстрой смены и натяжения ремней электродвигатель устанавливается на поворотной раме-салазках.

Рисунок 4.9 — Станок-качалка типа СКД

1 — подвеска устьевого штока; 2 — балансир с опорой; 3 — стойка; 4 — шатун; 5 — кривошип; 6 — редуктор; 7 — ведомый шкив; 8 — ремень; 9 — электродвигатель; 10 — ведущий шкив; 11 — ограждение; 12 — поворотная плита; 13 — рама; 14 —противовес; 15 — траверса; 16 — тормоз; 17 — канатная подвеска

Монтируется станок-качалка на раме, устанавливаемой на железобетонное основание (фундамент). Фиксация балансира в необходимом (крайнем верхнем) положении головки осуществляется с помощью тормозного барабана (шкива). Головка балансира откидная или поворотная для беспрепятственного прохода спускоподъемного и глубинного оборудования при подземном ремонте скважины. Поскольку головка балансира совершает движение по дуге, то для сочленения ее с устьевым штоком и штангами имеется гибкая канатная подвеска 17. Она позволяет регулировать посадку плунжера в цилиндр насоса или выход плунжера из цилиндра, а также устанавливать динамограф для исследования работы оборудования.

Амплитуду движения головки балансира (длина хода устьевого штока) регулируют путем изменения места сочленения кривошипа с шатуном относительно оси вращения (перестановка пальца кривошипа в другое отверстие).

За один двойной ход балансира нагрузка на СК неравномерная. Для уравновешивания работы станка-качалки помещают грузы (противовесы) на балансир, кривошип или на балансир и кривошип. Тогда уравновешивание называют соответственно балансирным, кривошипным (роторным) или комбинированным.

Блок управления обеспечивает управление электродвигателем СК в аварийных ситуациях (обрыв штанг, поломки редуктора, насоса, порыв трубопровода и т.д.), а также самозапуск СК после перерыва в подаче электроэнергии.

Выпускают СК с грузоподъемностью на головке балансира от 2 до 20 т.

Источник