Разбивка полей на загоны

Ширину загонов и поворотных полос выбирают в зависимости от выбранного способа движения согласно таблице 7. После чего проверяют на кратность числа проходов агрегата.

При выборе способа движения агрегата (особенно с гусеничными тракторами) следует учитывать и технические требования, а именно: количество левых и правых поворотов агрегата на концах загона должно быть примерно одинаковым, чтобы обеспечить уменьшение разницы в износе поворотных механизмов трактора.

До начала вспашки поле разбивают на загоны. При вспашке с чередованием загонов всвал и вразвал на поле провешивают середины нечетных загонов, которые пашут всвал.

Таблица 7. Ширина загонов и поворотных полос для работы пахотных агрегатов

| Агрегат | Ширина поворотной полосы, м | Длина гона, м | |

| Способ всвал и вразвал с чередованием загонов | |||

| К-700(К-701)+ПН-8-35 (ПНЛ-8-40) | 23,4 | — | — |

| Т-150К(Т-150)+ПЛП-6-35 | 21,0 | — | — |

| ДТ-75М(Т-74)+ПЛН-4-35 | 12,0 | — | — |

| МТЗ+ПЛН-3-35 | 8,8 | — | — |

| Агрегат | Ширина поворотной полосы, м | Длина гона, м | |

| Беспетлевой комбинированный способ | |||

| К-700(К-701)+ПН-8-35 (ПНЛ-8-40) | 17,6 | — | — |

| Т-150К(Т-150)+ПЛП-6-35 | 14,7 | — | |

| ДТ-75М(Т-74)+ПЛН-4-35 | 10,5 | — | |

| МТЗ+ПЛН-3-35 | 7,7 | — |

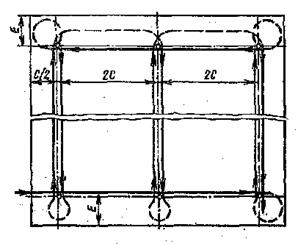

Первую линию вешек высотой 2,0…2,5 м устанавливают от края поля на расстоянии, равном половине ширины загона, а последующие на расстоянии, равном удвоенной ширине загона. Провешивают также линии контрольных борозд. Схема разметки поля показана на рисунке 37.

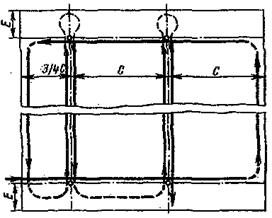

При подготовке поля для работы беспетлевым и комбинированным способами первую линию провешивают на расстоянии ¾ ширины загона, все остальные – на расстоянии, равном ширине загона; по этим линиям проводят первые свальные борозды (рис. 38).

|  |

| Рис. 37. Схема разметки участка проходами агрегата для вспашки с чередованием загонов всвал и вразвал: Е — ширина поворотной полосы; С — ширина загонов | Рис. 38. Схема разметки участка проходами агрегата для вспашки беспетлевым комбинированным способом |

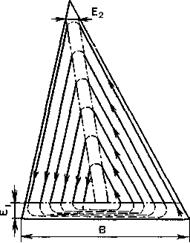

На полях треугольной формы с шириной основания, меньшей указанной в таблице 8, следует применять способ обработки вразвал с развальной бороздой по медиане треугольника (рис. 39). Если ширина основания больше значений, указанных в таблице 8, поле разбивают на загоны и обрабатывают их загонным способом, а оставшийся клин — беспетлевым комбинированным способом.

Поле в виде неправильных многоугольников разбивают на загоны так, чтобы получить участки с параллельными сторонами вдоль заданного направления пахоты и участки треугольной формы. Поля неправильной конфигурации с криволинейным контуром разбивают на прямоугольные участки, обрабатывают загонным способом прямолинейными рабочими ходами, на оставшихся клинах или сегментах используют криволинейные рабочие ходы пахотного агрегата.

Таблица 8. Максимальная ширина основания участков треугольной формы и поворотных полос при их обработке

| Трактор | Плуг | Ширина основания, м | Ширина поворотной полосы, м |

| у медианы Е2 | у основания Е1 | ||

| К-700, К-701 | ПН-8-35, ПНЛ-8-40 | ||

| ДТ-75М | ПЛН-4-35 | ||

| МТЗ-80/82 | ПЛН-3-35 |

| Лучшее качество вспашки обеспечивает беззагонно-круговой способ, не требующий разбивки поля на загоны. В этом случае применяют круговой метод работы агрегатов специализированными пахотными отрядами. |  |

| Рис. 39. Способ движения агрегата вразвал по медиане треугольника |

Дата добавления: 2016-06-22 ; просмотров: 8864 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Технология вспашки полей и обработки почв

Чем лучше проведена вспашка, тем меньше нужно проводить дополнительных обработок, тем лучше условия для развития растений. Выровненная поверхность вспаханного поля — необходимое условие высокопроизводительной работы агрегатов при выполнении всех последующих операций.

Агротехнические требования

Для всех видов вспашки с оборотом пласта должны соблюдаться следующие требования: допустимое отклонение средней глубины пахоты от заданной ±5% (обычно 0,01…0,02 м); превышение ширины захвата по сравнению с расчетной — не более 5%; искривление рядов — не более ±0,01 м на 500 м длины гона; пласт почвы должен быть полностью перевернут, а сорные растения, пожнивные остатки и удобрения полностью зaпаханы; — поверхность вспаханного поля должна быть ровной, слитной, без открытых и скрытых огрехов.

Допустимая высота гребней должна составлять не более 0,05 м, длина профиля — не более 10,7 м на отрезке 10 м; число глыб размером более 0,1 м при вспашке полей с оптимальной влажностью почвы — не более 15%; свальные гребни и разъемные борозды после вспашки должны быть разделаны и выровнены. Высота свальных гребней и глубина разъемных борозд— не более 0,07 м; поворотные полосы и края поля должны быть вспаханы; огрехи не допускаются.

Способы движения и подготовка поля

Поле предварительно осматривают и освобождают от пожнивных, растительных остатков и посторонних предметов. Направление движения агрегатов выбирают, исходя из следующих соображений.

На равнинных участках с большими размерами полей ежегодно меняют направление вспашки. На узких и длинных полях пашут вдоль длинной стороны, ежегодно меняя местами загоны пахоты всвал и вразвал. На участках, подверженных водной эрозии, пашут поперек склона.

При выборе способа движения стремятся к минимальному числу свальных гребней и развальных борозд.

Способы движения пахотного агрегата и разметки поля

Для начала приведем схему движения с описанием

а — петлевой с чередованием загонов; б — беспетлевой комбинированный; в — разметка поля при движении петлевым способом с чередованием загонов; г — разметка поля при движении беспетлевым комбинированным способом (С — ширина загона; C1, С2, … — ширина первого, второго и последующих загонов, Е — ширина повторной полосы).

Наиболее преимущественны на вспашке петлевой с чередованием обработки загонов всвал и вразвал (а) и беспетлевой комбинированный (6) способы. При первом способе сначала пашут первый и третий загоны всвал, а затем второй, находящийся между ними, вразвал, далее пятый загон всвал, четвертый вразвал и т. д.

При втором способе движения первый загон пашут вразвал с левым поворотом агрегата в конце поля до тех пор, пока ширина невспаханной полосы позволяет поворачивать агрегат беспетлевым способом, а затем при правых поворотах пашут следующий загон и допахивают полосу первого загона. Основное преимущество комбинированного способа в том, что отсутствует развальная борозда, которая наблюдается при одностороннем беспетлевом способе движения.

После выбора способа движения размечают поле. При работе петлевым способом с чередованием загонов поле размечают согласно схеме, показанной на рисунке (в). Вешками отмечают ширину Е поворотных полос, которая должна быть кратной ширине захвата агрегата. Для пахотного агрегата К-701 + ПТК-9-35 она составляет 25…30 м; Т-150К + ПЛН-5-35 —12…18 м, Т-150К + ПЛП-6-35 -16…20 м. Затем провешивают линии посредине загонов, которые вспахивают всвал.

При подготовке поля для работы беспетлевым комбинированным способом первую линию провешивают на расстоянии ¾ ширины загона, а все остальные — на расстоянии ширины загона одна от другой (г).

Прокладывают первые борозды и отпахивают границы поворотных полос припашкой всвал за три прохода или вразвал за четыре прохода агрегата.

Способы припашки

Приведем схему способов припашки с описанием

а — всвал за три прохода; б — вразвал за четыре прохода.

Для первого прохода при припашке всвал (а) плуг устанавливают так, чтобы первый корпус скользил по поверхности поля, а последний пахал на заданную глубину. При втором проходе первый корпус устанавливают на заданную глубину вспашки и направляют его по следу предпоследнего корпуса. Третий проход выполняют, как и при обычной пахоте.

При этом засыпается первая борозда и образуется небольшой свальный гребень.

Для первого и второго проходов при припашке вразвал (б) плуг регулируют так, чтобы первый корпус скользил по поверхности поля, а последний был заглублен на половину заданной глубины пахоты. Затем все корпуса устанавливают на заданную глубину и делают третий и четвертый проходы, направляя первый корпус по следу предпоследнего соответственно второго и первого прохода. При этом засыпается развальная борозда и образуется небольшой свальный гребень.

Загоны пашут одним или несколькими агрегатами. При групповом методе каждый агрегат работает на отдельном загоне. На поле можно эксплуатировать столько агрегатов, сколько имеется загонов для вспашки всвал. Тогда каждый агрегат начинает пахать загон всвал, а затем переходит на соседний, обрабатывая его вразвал.

На практике применяют и поточно-групповой метод, при котором на одном загоне работает несколько агрегатов одинаковой производительности. Рекомендуемые скорости движения пахотных агрегатов: 5…8 км/ч с обычными и 8… 12 км/ч со скоростными корпусами.

Контроль качества

Качество вспашки контролируют по трем основным показателям: глубине, гребнистости и выровненности. Отклонение от заданной глубины пахоты определяют замером ее в 10 местах по диагонали участка. Выровненность определяют замером длины профиля поперек направления пахоты десятиметровым шнуром, соединенным с двухметровой лентой. Гребнистость поверхности — замером высоты гребней и борозд (в том числе свальных гребней и разшальных борозд) с помощью линейки и планки не менее чем в 10 местах. Кроме основных показателей, учитывают и дополнительные: заделку удобрений, растительных остатков, прямолинейность борозд, обработку поворотных полос, огрехи.

Источник

Подготовка поля

Общие операции

Проверка состояния поля. Его своевременно освобождают от соломы и других послеуборочных остатков, куч навоза, минеральных удобрений, посторонних предметов (крупных камней и т. п.), обозначают опознавательными вешками препятствия, которые не могут быть устранены (рвы, кустарники, овраги и пр.), заравнивают канавы, промоины, глубокие развальные борозды и высокие свальные гребни, временную оросительную сеть.

Способ движения. При выборе способа движения агрегатов исходят прежде всего из создания условий для их максимальной производительности, то есть принимают тот способ,- при котором затраты времени на холостые пробеги на концах поля минимальны. Дополнительно учитывают удобство технического и технологического обслуживания агрегатов.

Количество правых и левых поворотов агрегата на концах поля должно быть примерно одинаковым для уменьшения разницы в износе поворотных механизмов трактора.

Неудачный выбор способа движения; снижает производительность агрегатов на 15— 25%, вызывает перерасход топлива, затягивает сроки выполнения работ и, в конечном счете/снижает будущий урожай.

Направление движения. Оно должно быть таким, при котором достигается максимальная производительность агрегата с высоким качеством выполняемых работ. При этом учитывают конфигурацию поля, наименьшую длину загона, направление предыдущей обработки, чередование направлений обработки на некоторых технологических операциях, предотвращение водной и ветровой эрозии почв, направление ветра, направление и степень полеглости хлебов и т. п.

Подготовка поворотных и технологических полос. Поворотные полосы можно не отбивать, если есть возможность разворачивать агрегат за пределами поля, не нанося ущерба близлежащим дорогам, лесонасаждениям и т. п. Если же поле окаймлено лесозащитными насаждениями или другими естественными препятствиями в виде оврагов, шоссе, домостроений и т. п., то поворотные полосы отбивают со всех сторон, примыкающих к этим препятствиям.

Ширина поворотной полосу должна обеспечить беспрепятственный разворот агрегатов на ней и их технологическое обслуживание (заправка сеялок семенами и др.). Ширина полосы должна быть кратной рабочей ширине захвата обрабатывающего ее агрегата.

Разбивка поля на загоны. Ширину загона необходимо иметь такую, которая обеспечит максимальную производительность и наиболее удобное технологическое обслуживание агрегатов, позволит выполнить работу в полном соответствии с агротехническими требованиями. Линии первых проходов должны способствовать созданию загонов постоянной ширины. В противном случае могут образоваться клинья, усложняющие и ухудшающие качество обработки. Искажение прямолинейности проходов ведет к снижению производительности агрегатов, повышенному расходу топлива, ухудшению качества работы. Ширина загона должна быть кратной рабочей ширине захвата используемого агрегата.

Лущение

Способ движения. При использовании лемешных лущильников на лущении жнивья применяют те же способы движения, что и на пахоте лемешными плугами. Наибольшее распространение получили петлевой комбинированный с чередованием загонов всвал и вразвал, а также беспетлевой комбинированный способы. Первый способ используют главным образом на длинных полях, второй при длине загона не более 500 м.

На лущении жнивья дисковыми лущильниками основным способом движения является челночный. На полях неправильной конфигурации, а также длиной менее 40—50 рабочих захватов агрегата допускается работа лущильников беззагонно-круговым способом сдвижением от периферии к центру. Если требуется произвести двухследное лущение, то наилучший эффект дает диагонально-перекрестный способу особенно на полях, длина которых в 2—4 раза больше их ширины.

Направление движения. Лущильные агрегаты должны двигаться вдоль длинных сторон поля. При наличии на поле неубранных копен, расположенных ровными рядами, лущение необходимо вести вдоль них. На почвах, подверженных водной эрозии, независимо от размера поля и состава агрегата, лущение ведут только поперек склона или по направлению горизонталей сложных склонов.

Подготовка поворотных полос. При работе с лемешными, лущильниками ширина поворотной полосы для плуга-лущильника ППЛ-5-25 — 15 м, для плуга-лущильника ППЛ-10-25 — 21 м. Для дисковых лущильников и дисковых борон с захватом 10—20 м ширину поворотной полосы принимают равной тройному захвату орудия, а для тяжелой дисковой бороны четырехкратному захвату.

Ширина загона. При движении беспетлевым комбинированным способом для лущильника ППЛ-5-25 ширина загона должна быть 60 м, а при движении комбинированным способом с чередованием загонов всвал и вразвал в соответствии с данными таблицы 27.

Таблица 27

Оптимальная ширина загона при работе лемешных лущильников комбинированным способом с чередованием загонов всвал и вразвал, м

Разбивка поля на загоны. Ее производят для работы лемешными лущильниками так же, как и для пахоты. Для работы с дисковыми лущильниками провешивают лишь линию первого прохода лущильного агрегата на расстоянии, равном половине ширины захвата агрегата от границы поля (загона).

Пахота

Направление пахоты. При выборе направления движения пахотных агрегатов учитывает, что пахота вдоль длинной стороны поля более производительна. Если для поворота агрегата с одной или двух противоположных сторон поля за его пределами имеется свободная полоса, то пахоту ведут в ее сторону. Благодаря этому предотвращается уплотнение’ концов поля, используемых под поворотные полосы, вследствие многократного прохода трактора по одному и тому же месту. При коротком гоне такое направление пахоты нецелесообразно. Кроме того, учитывают важное агротехническое, требование периодического чередования направления пахоты для лучшего состояния почвы. Направление пахоты не чередуют лишь в том случае, если ширина поля менее 300 м. Ежегодно в одних и тех же загонах пахоту всвал и вразвал чередуют для того, чтобы предотвратить постепенный снос почвенного горизонта в одну сторону.

В районах, подверженных ветровой эрозии, поля с легкими почвами пашут в направлении, перпендикулярном господствующим ветрам. Это уменьшает выдувание верхнего слоя почвы, особенно весной и летом, а зимой улучшает снегозадержание.

Если почвы подвергаются водной эрозии, то их пашут всегда поперек склона (по горизонталям). Это предотвращает смыв почвы и увеличивает накопление влаги.

В районах сильного увлажнения для лучшего стока избыточной воды пашут вдоль склонов, если крутизна поля небольшая, или под углом к склону с большой крутизной. Одновременно заботятся о предотвращении водной эрозии почвы.

Способ движения. При выборе способа движения пахотного агрегата учитывают размер, рельеф и конфигурацию поля, состав пахотного агрегата и агротехнические требования.

Если в состав пахотного агрегата, кроме плуга, входят бороны, катки и т. п., то обычно применяют движение всвал. Это позволяет значительно уменьшить ширину поворотных полое и длину холостых переездов на поворотах, повысить производительность пахотного агрегата и снизить расход топлива благодаря тому, что дополнительные орудия не мешают движению агрегата на поворотах.

При пахоте плугами с правооборачивающими корпусами применяют петлевой обычный, петлевой комбинированный обычный, петлевой комбинированный с уширенными загонами, узкозагонный, беззагонно-круговой способы движения агрегата.

При петлевом обычном способе движения агрегата пашут без учета произведенной пахоты в смежном загоне — всвал или вразвал. Данный способ наиболее прост как в подготовке поля, так и в работе. Однако качество пахоты при этом невысокое из-за повышенного количества свальных гребней и развальных борозд. Применение петлевых поворотов на концах загона вызывает снижение производительности агрегатов и повышение расхода топлива, увеличение ширины поворотной полосы и односторонний износ поворотных механизмов трактора, поскольку пашут всвал или вразвал только с поворотами в одну сторону. Поэтому этот способ применяют только при распашке клиньев, загонов и небольших полей треугольной или другой неправильной формы.

Петлевой комбинированный способ движения заключается в том, что смежные загоны пашут всвал и вразвал. По сравнению с обычным петлевым способом здесь почти вдвое уменьшается количество свальных гребней и развальных борозд на поле. Применяют петлевой комбинированный способ на длинных полях (загонах), так как на коротких резко снижается производительность пахотного агрегата из-за потерь времени на петлевые повороты. Чем больше длина загона, тем меньше поворотов совершает агрегат. Вследствие этого петлевые повороты в меньшей степени снижают производительность пахотных агрегатов.

Минимально допустимая длина загона, при которой применяют петлевой комбинированный способ движения пахотного агрегата, следующая: для агрегатов с 3’— 4-корпусными плугами —600 м, с 4—5-корпусными —600—900, с 5—6-корпусными —900—1000, с 6—8-корпус-ными плугами—1000-1200 м.

Петлевой комбинированный способ движения с уширенными загонами применяют при работе со скоростными тракторами, которые на поворотной полосе могут развивать скорость 3—3,5 м/с и, следовательно, на повороты в концах загона затрачивают мало времени. Этот способ существенно не) снижает производительность пахотного агрегата и позволяет значительно уменьшить количество развальных борозд и свальных гребней. Его целесообразно применять при длине загона не менее 1000 м.

Беспетлевой комбинированный способ движения характеризуется тем, что каждый загон пашут как всвал, так и вразвал. При нем, по сравнению с петлевым комбинированным способом, примерно в 2 раза больше образуется свальных гребней и развальных борозд из-за меньшей ширины загонов. Основным преимуществом беспетлевого комбинированного способа является повышение производительности пахотного агрегата и снижение .расхода топлива благодаря уменьшенной длине холостых переездов агрегата на поворотах, что особенно проявляется при небольшой длине загонов.

Максимально допустимая длина загона, при которой применяют беспетлевой комбинированный способ движения, следующая: для агрегатов с 3—4-корпусными плугами —600— 850 м, с 4—5-корпусными—750—1000, с 5— 6-корпусными—900—1100, с 6—8-корпусными плугами — 1000—1250 м.

Беззагонно-круговой способ движения характеризуется тем, что поле на загоны не разбивают. Различают два варианта способа: с пахотой от центра поля к периферии и от периферии к центру поля. И в том и в другом случае поле запахивают со всех сторон, без прохода двух сторон вхолостую, как это делают при остальных способах движения пахотного агрегата.

Беззагонно-круговой способ имеет следующие достоинства:

образуется только один свальный гребень и то не по всей длине поля;

олностью отсутствуют развальные борозды;

отсутствуют поворотные полосы, что предотвращает сильное уплотнение почвы благодаря устранению многократной езды трактора по одному и тому же следу;

обеспечивается высокое качество пахоты и последующих технологических операций вследствие хорошей выровненности поверхности поля;

улучшаются условия труда трактористов на последующих за пахотой технологических операциях благодаря выровненности. поверхности поля;

повышается производительность пахотных агрегатов из-за уменьшения холостых проходов

сокращается погектарный расход топлива;

увеличивается долговечность сельскохозяйственной техники благодаря выровненности поверхности поля.

Однако этот способ требует тщательной подготовки поля, более сложен в выполнении, так «как даже небольшие неточности в ширине захвата агрегата на протяжении отдельных проходов, особенно начальных, вызывают образование на концах поля клиньев. Их распашка может свести на нет преимущества данного способа.

Беззагонно-круговой способ движения от центра к периферии целесообразно применять на средних по размерам полях и больших полях прямоугольной или трапециевидной формы.

Беззагонно-круговой способ движения от периферии к центру используют главным образом при обработке полей небольших размеров, в том числе и неправильной формы.

Постоянное применение определенного варианта беззагонно-кругового способа ведет к перемещению пластов в одном направлении, уменьшению толщины пахотного слоя в центре (при пахоте от периферии к центру) или на его краях (при пахоте от центра к периферии). Отрицательное действие такого смещения пластов особенно резко и быстро может сказаться на маломощных почвах. Поэтому варианты беззагонно-кругового способа необходимо чередовать между собой.

Недостатком обоих вариантов является постоянство левых поворотов трактора, вызывающих повышенный износ его левых поворотных механизмов.

Ширина поворотной полосы. Ее принимают такой, чтобы пахотный агрегат мог свободно но на ней развернуться. Кроме того, она должна быть кратной рабочей ширине захвата распахивающего ее плуга.

Для отметки поворотных полос борозду пропахивают на глубину 8—12 см с отваливанием пластов на поворотную, полосу. Они смягчают удар лемехов о землю при опускании плуга и обеспечивают быстрое заглубление корпусов. Контрольную борозду пропахивают 3—4-корпусным плугом, что снижает затраты на подготовку поля.

Минимальную ширину поворотной полосы при скорости движения до 3 м/с определяют по таблице 28.

Таблица 28

Минимальная ширина поворотной полосы при различных способах движения пахотных агрегатов, м

| Состав пахотного агрегата | Способ цвижения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Петлевой комбиниро ванный | Беспетле вой комбини рованный | Беззагонно-круговой | Вразвал для заго нов (полей) треугольной формы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Трактор | Плуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| У медианы | У основания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ДТ-75М, Т-74, Т-4А.ДТ-175С | ПЛН-4-35, ПЛ-5-35, ПКУ-4-35, ПГП-3-40А | 11 | 9 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Т-150.Т-150К Т-4А.ДТ-175С | ПЛ-5-35, ПЛН-5-35 | 15 | 13 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Т-150.Т-150К, Т-4А.ДТ-175С | ПЛП-6-35, ПТК-6/7-40, ППО-6-40, ПКГ-5-40В | 21 | — | — | — | Приведенная в таблице ширина поворотной полосы ориентировочная. Ее необходимо корректировать с учетом квалификации механизатора и действительной ширины захвата плуга, который будет производить запашку поворотных полос. Ширина загона. Ее устанавливают исходя из длины поля, состава и способа движения пахотного агрегата. Чем больше длина загона и рабочая ширина пахотного агрегата, тем шире должен быть загон. Кроме того, для петлевых способов движения ширину загонов принимают большую, чем для беспетлевых. При движении пахотного агрегата петлевым комбинированным способом оптимальную ширину загона выбирают, используя данные таблицы 29. Таблица 29 Оптимальная ширина загонов при пахоте петлевым комбинированным способом с чередованием загонов всвал и вразвал, м

Разметка поля. Она состоит из разбивки поля на загоны и отбивки поворотных полос. На линии первых проходов агрегата устанавливают деревянные'(или из другого материала) вешки высотой 2—2,5 м. Для обозначения вспомогательных линий (границ загонов, и др.) ставят колышки длиной 40—50 см, Внутренние границы поворотных полос отмечают вешками, отмеряя от границы поля в нескольких местах расстояние, равное ширине поворотной полосы. В зависимости от способа движения агрегата линии первых проходов располагают по границам или посередине загона. Чтобы предотвратить образование клиньев при распашке загонов, необходимо как можно точнее отмерять их ширину на обоих концах поля. Это делают, как правило, не по границе поворотной полосы (концу поля), а перпендикулярно боковой границе загона, поскольку поле зачастую не имеет форму правильного прямоугольника. Разбивку поля на загоны следует поручать опытному механизатору, который выполнял бы эту сложную и ответственную операцию ежегодно в течение всего периода пахоты. Неопытных трактористов и тракторы, не создающие прямолинейность хода, не следует использовать на разбивке поля на загоны, так как при искривленной борозде ухудшается качество пахоты, снижается скорость движения и производительность пахотного агрегата, усложняется управление им, увеличивается расход топлива, повышается утомляемость трактористов. Чтобы создать условия для прямолинейной прокладки первых борозд в загоне, начало разметочной борозды первого прохода отмечают коротким колышком, а на противоположной стороне поля устанавливают высокую вешку, хорошо -видимую на всем протяжении движения агрегата. Если поле длинное и имеет впадины или балки, то ставят промежуточные вешки. Тракторист должен видеть одновременно две вешки и вести трактор так, чтобы они находились в створе. В этом случае борозда будет прямолинейной. Даже за последней вешкой на противоположном конце поля На линии первого прохода надо выбрать какой-нибудь отдаленный предмет для того, чтобы до самого конца гона тракторист вел трактор по двум ориентирам. Делая первый проход, нельзя оглядываться назад до тех пор, пока не будет остановлен агрегат. В противном случае искривление борозды практически неизбежно. Для пахоты петлевым комбинированным способом поле разбивают на загоны попарно. Их ширина должна быть, оптимальной для данного пахотного агрегата. Если на вспашке поля используют однотипные агрегаты, то все загоны отбивают одинаковой ширины. Линии первого прохода агрегата провешивают лишь в тех загонах, которые будут пахать всвал. В связи с тем, что эти линии располагаются посередине загонов, поле начинают размечать с отметки, которая отстоит от боковой границы поля на определенном расстоянии. Оно должно равняться половине выбранной ширины загона, если крайний загон пашут всвал, или полуторной ширине, если его пашут вразвал. Для распашки поворотных полос вкруговую у боковой границы поля оставляют дополнительную полосу, и расстояние от боковой границы поля до первой, разметочной борозды увеличивают на величину, равную принятой ширине поворотной полосы. В этом случае все поворотные полосы делают одинаковой ширины. Следовательно, крайние загоны на поле будут шире Остальных на ширину поворотных полос. Последующие разметочные линии располагают на расстоянии, равном двойной ширине загонов. Небольшими колышками отмечают и границы загонов, хотя контрольные борозды по ним не ведут. Колышки служат ориентирами, когда следует заканчивать пахоту всвал и переключаться на пахоту вразвал. Кроме того, наличие колышков да границе загонов облегчает учет выполненной работы. Чтобы уменьшить длину холостых переездов пахотного агрегата при прокладке борозды на границах поворотных полос и первых борозд в загоне, заранее намечают схему движения агрегата. При этом свал (первые проходы до образования борозд, глубина которых соответствует заданной глубине вспашки следует выполнять полностью, даже если он двухразъемный, то есть его выполняют за 4 прохода, из которых 2 являются разметочными. В крайнем случае допускается только двухразъемная борозда (2 первых разметочных прохода). При этом- усложняется выполнение первых проходов агрегата при запашке подготовленных загонов, так как в каждом из них необходимо производить переналадку агрегата. В загонах следует ежегодно чередовать пахоту всвал и вразвал. Благодаря этому улучшается общая выровненность. поля, предотвращается последовательный сдвиг почвы от центра (при пахоте вразвал) или к центру (при пахоте всвал). При беспетлевом комбинированном способе движения все загоны отбивают одинаковой ширины, за исключением первого, который делают равным 3/4 полной ширины остальных загонов. Это обеспечивает беспетлевые повороты при распашке последнего загона на поле и одинаковое количество левых и правых поворотов агрегата. Ширину первого загона можно принимать меньше остальных на 2 радиуса поворота пахотного агрегата. Ее устанавливают следующим образом. При пахоте вразвал выявляют ширину невспаханной полосы загона, которая затрудняет повороты агрегата без образования петли. Эта ширина и будет равна 2 минимальным радиусам поворота агрегата. На данную величину нужно уменьшить ширину первого загона. Естественно, что у более опытных трактористов, а также на пахоте с меньшей скоростью, радиус поворота будет меньше, чем у малоопытных трактористов и при пахоте на повышенных скоростях. Трассы первых проходов агрегата провешивают и пропахивают вдоль продольных границ загонов. При пахоте беззагонно-круговым способом с движением от центра поля к периферии на поле прямоугольной формы посередине поперечных сторон устанавливают вешки, от которых в сторону противоположной вешки (на другом конце поля) по соединяющей их линии откладывают расстояние, равное половине разницы между шириной поля и шириной центрального загона, принятого по таблице 31. Затем провешивают линии поперечных контрольных, борозд, на которых выглубляют или заглубляют плуг при распашке центрального загона. Чтобы поточнее провести линии параллельно поперечным сторонам поля, устанавливают дополнительную вешку на той границе, в сторону которой будет двигаться агрегат. От середины поля по провешенной линии контрольной борозды влево и вправо откладывают расстояния, равные половине ширины центрального загона. Если разница в ширине поперечных сторон поля больше 4—6 м, что бывает очень часто, то ширину центрального загона с той стороны, где поле шире, можно увеличить. При этом продольные границы центрального загона должны находиться от концов поля на одинаковом расстоянии. Поле следует разбивать с большой точностью, иначе по окончании пахоты на его концах окажутся невспаханными участки в виде клиньев. Беззагонно-круговым способом можно пахать и поля неправильной формы. Их разметка незначительно отличается от разметки поля прямоугольной формы. Разница состоит лишь в том, что ширину центрального загона размечают не по контрольной линии поворотных полос, а перпендикулярно продольным границам центрального загона. Кроме того, расстояние, равное половине разницы ширины поля и центрального загона, откладывают не вдоль провешенной посередине поля линии, а перпендикулярно его поперечным границам. Ширина центрального загона в этом-случае не постоянная, а расширяющаяся к более широкой стороне поля. На одной из сторон центрального загона отмечают границу клина, который запахивают до начала круговой пахоты вслед за распашкой центрального загона. Времени на распашку этого клина окажется значительно меньше, чем на распашку оставшегося клина на конце поля. Следует особо обратить внимание на то обстоятельство, что расстояние, равное половине разницы между шириной поля и центрального загона, обязательно откладывают перпендикулярно границам поля со всех его сторон. Выполнение свала. Свал выполняют несколькими способами: обычным (за 2 прохода), с образованием одноразъемной борозды (за 3 прохода), методом отпашки (за 3 прохода) с образованием двухразъемной борозды (за 4 прохода). Наиболее высокое качество пахоты обеспечивает свал с образованием двухразъемной борозды. Однако этот способ редко встречается при пахоте. Применяют, главным образом, обычный, не учитывая, что в данном случае образуется свальный гребень высотой 12—15 см, а под ним, как правило, остается невспаханная полоска. При обычном способе не только ухудшается качество вспашки из-за свальных гребней, но и быстрее выходит из строя техника, создаются неблагоприятные условия для работы механизаторов. Поэтому повсеместно необходимо перейти на выполнение двухразъемного хвала. При разбивке поля на загоны 2 разметочных прохода, а лучше все 4, следует делать 3—4 корпусным плугом. Свал с образованием двухразъемной борозды производят за 4 прохода (2 из них разметочные). Детали наладки приводятся для навесного 3—4 корпусного плуга с одним опорным колесом. Первый проход делают так, чтобы задний корпус шел на глубине, примерно равной половине заданной, а передний как можно мельче. Для этого до предела укорачивают правый раскос и удлиняют центральную тягу механизма навески трактора. Нужная глубина хода заднего корпуса достигается изменением положения опорного колеса плуга. Если используют многокорпусный плуг, то для предотвращения забивания его почвой несколько задних предплужников снимают (поднимают выше). Второй проход совершают рядом с первым, но в обратном направлении. Вследствие такого движения пласты отваливаются в обратном направлении, делая второй разъем (вторую, расположенную рядом борозду). При этом задний корпус должен идти глубже, чем при первом проходе, на 3—4 см. Опорное колесо плуга сильно опускают вниз, так как оно идет в борозде, образованной при первом проходе. Во время третьего прохода правое переднее колесо трактора направляют по дну борозды, образованной при втором проходе. Плуг налаживают так, чтобы его задний корпус шел на заданной глубине пахоты, а передний забрасывал двухразъемную борозду примерно наполовину. Четвертый проход выполняют по следу первого, направляя правое переднее колесо трактора по дну борозды первого прохода. Если трактор гусеничный, то его правую гусеницу направляют на таком расстоянии от двухразъемной борозды, чтобы пласт от переднего корпуса полностью ее закрывал. Задний корпус при этом должен идти на заданной глубине, а передний на такой, чтобы полностью закрыть образованные борозды. После четвертого прохода на месте свала не должно быть ни заметных бугорков, ни борозд глубже, чем между другими пластами. Если пахоту ведут на. большую глубину, то при третьем и четвертом проходах глубину вспашки устанавливают несколько меньше заданной. До нормальной ее доводят на последующих проходах. Однако надо иметь в виду, что такое мероприятие по агротехническим соображениям нежелательно, особенно, если весь свал выполняют при подготовке поля. Плоскорезная обработка почвы Направление движения. Агрегат должен двигаться вдоль длинной стороны поля, Это обеспечивает наиболее высокую производительность плоскорезов с хорошим качеством обработки почвы. Исключение составляет лишь работа на склоновых полях, где движение должно быть поперек основного склона. При этом стойки агрегата образуют щели, расположенные по горизонталям. В результате уменьшается поверхностный сток талых и дождевых вод, создаются условия для накопления влаги в почве и предотвращается водная эрозия. Способ движения. Применяют следующие способы движения плоскорезных агрегатов: петлевой комбинированный, беспетлевой комбинированный, челночный. При петлевом комбинированном способе чередуют обработку смежных загонов всвал и вразвал. Его применяют на полях (загонах) длиной более 500 м. На коротких гонах, где много времени затрачивается на петлевые повороты, резко снижается производительность плоскорезных агрегатов и повышается расход топлива. Беспетлевой комбинированный способ движения характеризуется тем, что каждый загон обрабатывают как всвал, так и вразвал. Основным его преимуществом, по сравнению с петлевым комбинированным, является повышение производительности агрегатов и уменьшение расхода топлива вследствие снижения холостых проездов агрегата на поворотах, что особенно заметно на полях небольшой длины. Этот способ целесообразно применять на полях с длиной гона менее 500 м. При челночном способе движения каждый новый проход плоскорезного агрегата проводят рядом с предыдущим, делая на концах загонов петлевые повороты. Применять его надо ограниченно, так как вождение трактора усложняется из-за недостаточного обзора поля с левой стороны трактора. Ширина поворотной полосы. Ее выбирают по Данным таблицы 32. Таблица 32 Ширина поворотной полосы для работы плоскорезных агрегатов в зависимости от способа движения, м

Борозда для отметки поворотных полос должна быть мелкой, не глубже 8—10 см. Проход делают задним корпусом лемешного плуга (при наклонном положении рамы) открытой бороздой в сторону поля. Пласты отваливают на поворотную полосу, чтобы облегчить заглубление плоскореза. Ширина загона. Ее устанавливают на основе длины загона, состава плоскорезного агрегата и способа его движения, используя данные таблицы 33. Ширина загона при работе плоскорезного агрегата в зависимости от способа движения и длины загона, м

Разметка поля. Для челночного способа движения агрегатов линию первого прохода отмечают на расстоянии половины ширины захвата от края поля. Если ширина поворотных полос равна нечетному количеству проходов, то линию первого прохода провешивают на расстоянии 1,5 ширины захвата. Для работы способом «перекрытия» линию первого прохода провешивают на расстоянии половины ширины захвата от края поля или границы загона и от средней линии загона. Линию первого прохода агрегата для сплошной обработки почвы при диагонально-угловом способе движения провешивают в соответствии с выбранным углом направления обработки почвы к границе поля. Предпосевную обработку почвы проводят под углом 20—35° к направлению пахоты. Боронование Направление движения. Боронование зяби ведут поперек вспашки или под углом к ней, предпосевное боронование поперек или под углом к предполагаемому направлению посева, боронование перекрестных посевов по диагонали. Способ движения. При длине гона 500 м и больше применяют челночный способ, а при меньшей длине — круговой. Двухследное боронование ведут диагонально-перекрестным способом. Ширина поворотной полосы. Для широкозахватных агрегатов с использованием сцепки СГ-21 ее принимают равной двум рабочим захватам. Для других агрегатов поворотные полосы, не отбивают. Разметка поля. При челночном способе движения линию первого прохода провешивают на расстоянии половины ширины захвата агрегата от края поля, а при диагонально-перекрестном с отклонением от диагонали на 0,7 ширины захвата агрегата. Большие поля прямоугольной формы до начала боронования разбивают на квадраты и по диагонали каждого провешивают линию первого прохода. Внесение минеральных удобрений Технология, внесения минеральных удобрений должна быть четко согласована с пахотой. После внесения удобрений поле запахивают не позже, чем через 12 ч. Внесение удобрений производят только после полной подготовки поля для вспашки, включая разбивку поля на загоны, отбивку поворотных полос и пропашку первых проходов агрегата в загоне. Способ движения агрегатов. Внесение удобрений ведут челночным способом. На поворотных полосах удобрения разбрасывают непосредственно перед их запашкой. При подкормках посевов хлебов, возделываемых по интенсивной технологии, агрегаты двигаются по оставленной технологической колее челночным способом с обязательным выездом за пределы поля для разворотов. Внесение твердых органических удобрений Технология внесения твердых органических удобрений должна быть четко согласована со вспашкой. Разбросанные по полю удобрения необходимо, запахать в почву не позже чем через 2 ч. Разбрасывание удобрений производят только после полной подготовки поля для пахоты, включая разбивку поля на загоны, отбивку поворотных полос и пропашки первых проходов пахотного агрегата в загоне. Масса бурта может составить 40—200 и более тонн. Чем больше грузоподъемность разбрасывателя, тем больше бурт. При хранении навоза зимой в поле масса бурта должна составлять не менее 60 т. Это предотвращает промерзание навоза. Если масса бурта близка к десятикратной грузоподъемности разбрасывателя, то он используется наиболее рационально. Способ движения. Для кузовных разбрасывателей типа ПРТ-10 способ движения предопределяется технологической схемой внесения органических удобрений. При схемах «Ферма — поле» или «Ферма — бурт — поле» с укладкой буртов за пределами поля применяют челночный способ движения. Возможно укладывание буртов непосредственно на поле по определенной схеме. Ее применение целесообразно лишь на полях больших размеров, особенно при длинных гонах, с внесением больших доз удобрений разбрасывателями малой грузоподъемности. Это повышает их производительность. Если бурты укладывают на поле, а разбрасыватели обслуживает один погрузчик, то применяют два способа движения. В первом случае разбрасыватель после загрузки у бурта двигается до полного опорожнения кузова, делает разворот и возвращается под погрузку. Во втором случае агрегат после загрузки у бурта двигается до опорожнения кузова наполовину, разворачивается и на обратном пути разбрасывает вторую половину удобрений. При таком способе движения агрегата холостые пробеги разбрасывателя без удобрений исключаются. Если в работе участвуют 2 погрузчика, расположенные у смежных буртов одного ряда, то кузовные разбрасыватели после загрузки двигаются от одного бурта к другому до полного опорожнения кузова. У второго бурта разбрасыватели вновь загружаются и двигаются в обратном направлении. Этот способ особенно эффективен, если одновременно работает несколько однотипных по грузоподъемности разбрасывателей, а также при больших нормах внесения удобрений, когда под по грузкой почти постоянно находится разбрасыватель. Роторные разбрасыватели типа РУН-15Б двигаются только челночным способом. Схема раскладки буртов удобрений по полю. Она предопределяется длиной рабочего хода разбрасывателя до полного опорожнения, размерами загона и способами движения разбрасывателя и пахотного агрегата. Длину-рабочего хода разбрасывателя до полного опорожнения кузова определяют по таблице 35. Таблица 35 Длина рабочего хода разбрасывателя до полного опорожнения кузова, м

Бурты на поле располагают рядами вдоль направления движения разбрасывателей. Расстояние, между буртами в ряду- при одном погрузчике принимают равным длине рабочего хода разбрасывателя (движение агрегата до опорожнения кузова наполовину) и двойной длине (движение до полного опорожнения кузова). Если работают 2 погрузчика, то расстояние между буртами принимают равным длине рабочего хода разбрасывателя. В этом случае применяют только способ движения до полного опорожнения кузова с поочередной заправкой удобрениями то у одного, то у другого погрузчика. Расположение буртов обязательно соотносят с размерами загонов, способом движения пахотного агрегата и нормой внесения удобрений. Обычно на широких загонах располагают 2—3, а на узких 1—2 ряда буртов. По известному расстоянию между буртами в ряду и рядами определяют массу бурта. Для этого заданную норму внесения удобрений умножают на площадь, на которой должен быть разбросан бурт удобрений. Величину площади получают умножением расстояния между буртами в ряду на расстояние между рядами буртов. Раскладку куч удобрений при использовании роторных разбрасывателей РУН-15Б производят на основе данных таблицы 36. Таблица 36 Расстояние между кучами органических удобрений массой 4 т при работе разбрасывателя РУН-15Б в ависимости от нормы внесения и расстояния между рядами куч, м

Для повышения равномерности внесения удобрений при работе разбрасывателя РУН-15Б применяют двойное перекрытие. Вследствие этого расстояние между рядами куч равняется половине ширины полосы разбрасывания удобрений, которая зависит от частоты вращения роторов и качества навоза. Частоту вращения роторов 500 об/мин принимают при выдаче меньших доз удобрений и работе с трактором Т-150 путем установки на валу роторов звездочки с 16-ю зубьями, а 320 об/мин — при больших дозах внесения удобрений, устанавливая на валу роторов 20-зубовые звездочки. На основании данных пробного прохода разбрасывателя для определенного трактора, вида и состояния удобрения устанавливают действительную ширину разбрасываемой полосы. Для получения расстояния между рядами куч ее уменьшают вдвое и по таблице 36 определяют расстояние между кучами в ряду. Если масса кучи удобрений больше 4 т, что зависит от грузоподъемности применяемого транспорта, то расстояние между кучами, определенное по таблице, увеличивают во столько раз, во сколько раз масса кучи больше 4 т. Наиболее высокая производительность разбрасывателя и наименьший расход топлива будет при массе кучи, равной 4 т. Первые ряды куч от продольных границ поля укладывают на расстоянии, равном ‘промежутку между рядами. При этом учитывают, что к краям поля удобрений обычно вносится меньше нормы. Нельзя располагать первый ряд куч от границы поля на расстоянии, равном половине рабочего захвата разбрасывателя, так как часть удобрений в этом случае будет внесена на прилегающие дороги и безвозвратно утеряна. Первую кучу в ряду по/направлению движения агрегата располагают в 2—3 м от границы поворотной полосы, а последнюю — от границы противоположной поворотной полосы на расстоянии согласно таблице 36. Следовательно, кучи у границы поворотной полосы будут чередоваться через ряд. На поворотных полосах удобрения вносят кузовными разбрасывателями типа ПРТ-10 непосредственно перед их запашкой в почву. Посев Направление движения. Направление посева принимают поперек направления вспашки и последней предпосевной обработки почвы или под углом к ним. На почвах, подверженных -ветровой эрозии, учитывают также необходимость посева поперек направления господствующих ветров. На склонах сеют поперек склона, а на сложных склонах — по горизонталям.. При равных условиях предпочитают вести посев вдоль длинной стороны поля. Способ движения. В зависимости от состава агрегата, размерив и конфигурации поля выбирают один из следующих способов движения: челночный, всвал, вразвал, перекрытием, продольно-поперечный, диагонально-перекрестный. Челночный способ является основным. Его применяют на полях длиной более 200 м и на больших участках треугольной формы. 3агонный способ всвал и вразвал пригоден при работе многосеялочных агрегатов на полях прямоугольной и треугольной форм — больших размеров. Способ движения перекрытием используют при коротких (до 200 м) гонах, когда нельзя произвести разворот за пределами поля, а также на узких (до 60—80 м) участках. Так как этот способ требует наименьшей поворотной полосы, то он может быть рекомендован для широкозахватных агрегатов (более 5 сеялок типа СЗ-3,6). Продольно-поперечный и диагональный способы движения применяют при перекрестном посеве на полях четырехугольной формы. Ширина поворотной полосы. При проведении петлевых поворотов ширину поворотной полосы принимают равной трем рабочим проходам многосеялочного и четырем проходам— односеялочного агрегатов, а при беспетлевых поворотах — соответственно двум и трем проходам, посевного агрегата. При продольно-поперечном и диагонально-перекрестном способах движения поворотные полосы отбивают со всех сторон поля. Ширина загона. Ее определяют по таблице 37 Таблица 37 Ширина загонов для посевных агрегатов в зависимости от количества сеялок в агрегате и длины загона, м

Разметка поля. Линии первого прохода отмечают с помощью вешек на расстоянии половины ширины захвата агрегата от границы поля при челночном способе движения, от границы загона — при движении всвал и вразвал, от границы и середины загона — при движении перекрытием. При движении диагонально-перекрестным способом линию первого прохода отмечают по диагонали поля. Поля вытянутой формы разбивают на равные участки с примерно одинаковой шириной и длиной. Линии первого прохода отмечают по диагонали всех участков попеременного направления. Если применяют групповой метод работы агрегатов, то поле размечают так, чтобы количество линий первого прохода было равно количеству работающих агрегатов. Площадь поля при этом должна быть не менее суммарной площади дневной выработки всех агрегатов. Для одного агрегата следует отводить такую площадь загона, которая равна его дневной выработке. Защита посевов от вредителей, возбудителей болезней и сорняков Уборка хлебов Способ движения. Применяют следующие способы движения: загонный, загонный с расширением прокосов при одинаковой ширине загонов, загонный с расширением, прокосов при ширине крайних загонов в два раза меньше, чем остальных, круговой, круговой с угловыми прокосами, челночный, диагонально-челночный. Загонный способ движения применяют на больших массивах с длиной гона более 500 м. Вследствие простоты подготовки поля, кошения и подборки валков его широко используют как при прямом комбайнировании, так и при раздельном способе уборки хлебов. Однако из-за значительных холостых ходов на поворотах снижается производительность- уборочного агрегата и повышается расход топлива. При этом способе движения поле разбивают на загоны, и кошение ведется только вдоль его длинных сторон с разворотами агрегата на поворотных полосах, расположённых -у коротких сторон загонов. Загонный с расширением прокосов при ширине крайних загонов в два раза меньше, чем остальных. Его применяют прежде всего на кошении хлебов в валки. При их подборке и обмолоте переезды транспортных средств для сбора зерна оказываются минимальными. Автомобили не наезжают на валки во время выгрузки зерна. Сущность способа заключается в том, что жатвенный агрегат заезжает в прокос между первым узким и вторым более широким загоном. Скашивание ведется вдоль длинных сторон обоих загонов одновременно при левых поворотах до полного выкашивания узкого загона. Затем одновременно скашивают таким же образом недокошенный второй и третий загоны. Заканчивают уборку кошением последнего’ узкого и недоношенного предпоследнего загонов. Кошение в валки можно вести одновременно с обоих концов поля. Загонный с расширением прокосов при одинаковой ширине загонов. Его применяют на полях с длиной загона до 1000 м. Этот способ дает возможность уменьшить длину холостых проходов жатвенного агрегата до 40% и увеличить ширину загонов примерно на 50%. Жатвенный агрегат заезжает в прокос между двумя смежными загонами, и скашивание хлебной массы ведется вдоль их длинных сторон одновременно при левых поворотах с постепенным расширением прокоса. Когда скошенная полоса окажется примерно равной ширине оставшихся частей первого и второго загонов, то их докашивание ведут раздельно при правых поворотах агрегата загонным способом. Затем таким же образом скашивают следующую пару загонов. Круговой способ движения применяют при наличии хорошо выровненного поля, участков сложной конфигурации и длине загонов менее 600 м. Этот способ позволяет значительно уменьшить холостые пробеги и повысить производительность агрегатов как при формировании и подборе валков, так и при прямом комбанировании. Скашивание хлебной массы ведут на длинных и коротких сторонах загона до полного его выкашивания. Однако при раздельном способе уборки расположение валков на коротких сторонах загона создает определенные трудности в их подборе, особенно после укладки прицепными жатками. На полях с глубокими бороздами ухудшаются условия подбора валков по сторонам загонов поперек вспашки, снижается производительность агрегатов, возникают большие потери зерна, особенно в неподобранных колосьях, увеличивается поломка машин. Круговой способ движения с угловыми прокосами применяют прежде всего на прямом комбайнировании. Его применение возможно и на кошении хлебов в валки. Как и любой круговой способ, он применим- только на тщательно обработанных полях с хорошо выровненной поверхностью. Несмотря на некоторую сложность в подготовке поля (выполнение угловых прокосов), этот способ наиболее предпочтителен, так как допускает безостановочное движение уборочного агрегата на поворотах без холостых пробегов и образования нескошенных гривок на углах поля. Челночный способ движения применим лишь на полях с большим количеством глубоких борозд и только :агрегатами с фронтально расположенными жатками, а также при выборочной уборке хлебов. Челночно-диагональный способ движения применяют при уборке полеглых хлебов, если направление полеглости совпадает с длинной стороной загона и проходы по направлению полеглости при загонных и круговых способах движения необходимо Делать вхолостую. Увеличенная длина холостых пробегов на поворотах и непривычность такого движения с лихвой окупаются снижением потерь зерна. Способ движения комбайна при подборе валков. Направление движения комбайна выбирают таким, чтобы оно совпадало с направлением движения жатки, формирующей валки. Сдвоенные валки по схеме «валок на валок» подбирают по ходу жатки, уложившей нижние валки. Просевшие валки с сильно опущенными к почве колосьями лучше убирать при движении комбайна против направления движения валковой жатки. В этом случае потери будут меньше. Чаще всего так убирают просевшие валки ячменя. Во время движения комбайна валки должны располагаться посередине подборщика. При уборке длинных и слежавшихся валков иногда забивается центральная часть жатки. Для предотвращения этого некоторые комбайнеры направляют комбайн так, чтобы масса валка поднималась краем подборщика и в основном принималась шнеком, а не пальчиковым механизмом. Однако неравномерное распределение валка по ширине молотилки вызывает потери зерна, особенно в полову, неустранимые никакими регулировками комбайна. Обкашивание границ поля. Его делают в том случае, когда уборку проводят прямым комбайнированием. При уборке раздельным способом обкашивание границ поля совмещают с подготовкой поворотных полос. Если хлеб по краю поля сильно засорен, то его обкашивают полосой шириной 4—6 м. Жатвенный агрегат стараются вести так, чтобы выровнять неровности границ поля. При отсутствии на границах поля сорняков обкашивание не ведут. Если границы поля сильно засорены и урожай зерна на них из-за этого незначительный, то обкашивание можно производить кормоуборочной техникой с использованием скошенной массы на корм скоту в свежем виде или впрок. Подготовка поворотных полос. При кошении хлеба в валки поворотные полосы надо готовить всегда, так как при каждом выезде валковой жатки за пределы поля на транспортере выносится до 10—15 кг срезанных стеблей, которые безвозвратно теряются. Во время подготовки поля для прямого комбайнирования поворотные полосы не обязательны. В случае необходимости можно обойтись лишь обкашиванием границ поля. Преждевременное кошение хлеба в валки на поворотных полосах ведет к недобору урожая из-за большого количества недозревших зерен. В зависимости от размеров поля урожай на поворотных полосах составляет 1 — 5 %. Чем меньше размеры полей, тем больше площадь поворотных полос. На предназначенных для кошения хлебов на свал полях поворотные полосы готовят в день массовой косовицы или на день раньше. При прямом комбайнировании подготовку поворотных полос для уборки хлебов можно начинать по достижении зерном полной спелости. Наилучшие результаты дает кошение хлебов яа поворотных полосах тремя жатками, двигающимися по часовой стрелке. Первые две жатки укладывают два валка, а третья, на которой справа навешен подборщик, смещает правый валок к левому, сдваивает их и одновременно освобождает полосу для разворота валковых жаток при кошении основного массива. Эффективно также применение жаток ЖВР-10. Ширина поворотных полос должна быть равна 10—12 м, то есть, ее выполняют за два прохода валковой жатки типа ЖВН-6А. Если же поле будут косить сцепом двух жаток типа ЖРС-4ДА, то поворотную полосу готовят за три прохода жатки типа ЖВН-6А. Разбивка поля на загоны. По противопожарным требованиям минимальный размер поля, которое можно не разбивать на загоны, равен 50 га. Разбивка полей больших размеров на загоны с обязательной пропашкой противопожарных полос необходима всегда. Размер загона соответствует его оптимальной ширине, взятой по минимуму холостых, пробегов агрегата. Для жаток с захватом 10 м ширину загона принимают такой, чтобы его можно было скосить за 10—20 проходов. Меньшее значение соответствует длине загона в 600 м, а большее 2000 м. Для жаток с захватом 6 м загон необходимо скосить за 10—26 проходов при длине поля соответственно от 400 до 2000 м. Ширину загона выбирают такую, чтобы его можно было скосить за один или два дня. При работе комплексами. в состав которых входит 3 звена, поле разбивают на 3 загона. Длинную сторону загона лучше всего располагать вдоль направления вспашки, что сокращает потери зерна при подборе валков. В противном случае уборочный агрегат подвергается сильной тряске. Она отрицательно сказывается на сохранности машин и их нормальной работе, резко ухудшает условия труда механизаторов, препятствует повышению скорости движения уборочного агрегата. Если поверхность поля достаточно ровная, то длинную сторону загона можно располагать и поперек направления вспашки. В этом случае валки лучше удерживаются стерней и меньше проваливаются на землю. По возможности длинную сторону загона располагают поперек направления посева, так как в этом случае хлебная масса лучше удерживается стерней. Сами же загоны располагают так, чтобы валки были вдоль направления господствующих ветров или под небольшим углом к нему для избежания развеивания. При уборке полеглого хлеба загоны располагают в таком направлении, при котором скашивание массива ведут поперек или под углом к направлению полеглости основной массы стеблей. Это позволяет проводить уборку с наименьшими потерями. Прокосы. Одновременно с подготовкой поворотных полос делают прокосы, делящие поле на загоны, а также другие прокосы, облегчающие и улучшающие работу уборочных агрегатов. Для удобной выгрузки зерна из комбайнов и его вывозки поперек длинных загонов прокашивают разгрузочную (транспортную) магистраль. Она резко Повышает производительность транспорта на выгрузке зерна из комбайнов. Прокосы между загонами делают шириной 12 м с пропашкой противопожарных полос. Транспортная магистраль имеет такую же ширину. Защита посевов от вредителей, возбудителей болезней и сорняков При обработке посевов, возделываемых по интенсивной технологии, агрегаты двигаются по оставленной технологической колее челночным способом с обязательным выездом за пределы поля для разворотов. Уборка хлебов Способ движения. Применяют следующие способы движения: загонный, загонный с расширением прокосов при одинаковой ширине загонов, загонный с расширением, прокосов при ширине крайних загонов в два раза меньше, чем остальных, круговой, круговой с угловыми прокосами, челночный, диагонально-челночный. Загонный способ движения применяют на больших массивах с длиной гона более 500 м. Вследствие простоты подготовки поля, кошения и подборки валков его широко используют как при прямом комбайнировании, так и при раздельном способе уборки хлебов. Однако из-за значительных холостых ходов на поворотах снижается производительность уборочного агрегата и повышается расход топлива. При этом способе движения поле разбивают на загоны, и кошение ведется только вдоль его длинных сторон с разворотами агрегата на поворотных полосах, расположённых -у коротких сторон загонов. Загонный с расширением прокосов при ширине крайних загонов в два раза меньше, чем остальных. Его применяют прежде всего на кошении хлебов в валки. При их подборке и обмолоте переезды транспортных средств для сбора зерна оказываются минимальными. Автомобили не наезжают на валки во время выгрузки зерна. Сущность способа заключается в том, что жатвенный агрегат заезжает в прокос между первым узким и вторым более широким загоном. Скашивание ведется вдоль длинных сторон обоих загонов одновременно при левых поворотах до полного выкашивания узкого загона. Затем одновременно скашивают таким же образом недокошенный второй и третий загоны. Заканчивают уборку кошением последнего’ узкого и недоношенного предпоследнего загонов. Кошение в валки можно вести одновременно с обоих концов поля. Загонный с расширением прокосов при одинаковой ширине загонов. Его применяют на полях с длиной загона до 1000 м. Этот способ дает возможность уменьшить длину холостых проходов жатвенного агрегата до 40% и увеличить ширину загонов примерно на 50%. Жатвенный агрегат заезжает в прокос между двумя смежными загонами, и скашивание хлебной массы ведется вдоль их длинных сторон одновременно при левых поворотах с постепенным расширением прокоса. Когда скошенная полоса окажется примерно равной ширине оставшихся частей первого и второго загонов, то их докашивание ведут раздельно при правых поворотах агрегата загонным способом. Затем таким же образом скашивают следующую пару загонов. Круговой способ движения применяют при наличии хорошо выровненного поля, участков сложной конфигурации и длине загонов менее 600 м. Этот способ позволяет значительно уменьшить холостые пробеги и повысить производительность агрегатов как при формировании и подборе валков, так и при прямом комбанировании. Скашивание хлебной массы ведут на длинных и коротких сторонах загона до полного его выкашивания. Однако при раздельном способе уборки расположение валков на коротких сторонах загона создает определенные трудности в их подборе, особенно после укладки прицепными жатками. На полях с глубокими бороздами ухудшаются условия подбора валков по сторонам загонов поперек вспашки, снижается производительность агрегатов, возникают большие потери зерна, особенно в неподобранных колосьях, увеличивается поломка машин. Круговой способ движения с угловыми прокосами применяют прежде всего на прямом комбайнировании. Его применение возможно и на кошении хлебов в валки. Как и любой круговой способ, он применим- только на тщательно обработанных полях с хорошо выровненной поверхностью. Несмотря на некоторую сложность в подготовке поля (выполнение угловых прокосов), этот способ наиболее предпочтителен, так как допускает безостановочное движение уборочного агрегата на поворотах без холостых пробегов и образования нескошенных гривок на углах поля. Челночный способ движения применим лишь на полях с большим количеством глубоких борозд и только :агрегатами с фронтально расположенными жатками, а также при выборочной уборке хлебов. Челночно-диагональный способ движения применяют при уборке полеглых хлебов, если направление полеглости совпадает с длинной стороной загона и проходы по направлению полеглости при загонных и круговых способах движения необходимо Делать вхолостую. Увеличенная длина холостых пробегов на поворотах и непривычность такого движения с лихвой окупаются снижением потерь зерна. Способ движения комбайна при подборе валков. Направление движения комбайна выбирают таким, чтобы оно совпадало с направлением движения жатки, формирующей валки. Сдвоенные валки по схеме «валок на валок» подбирают по ходу жатки, уложившей нижние валки. Просевшие валки с сильно опущенными к почве колосьями лучше убирать при движении комбайна против направления движения валковой жатки. В этом случае потери будут меньше. Чаще всего так убирают просевшие валки ячменя. Во время движения комбайна валки должны располагаться посередине подборщика. При уборке длинных и слежавшихся валков иногда забивается центральная часть жатки. Для предотвращения этого некоторые комбайнеры направляют комбайн так, чтобы масса валка поднималась краем подборщика и в основном принималась шнеком, а не пальчиковым механизмом. Однако неравномерное распределение валка по ширине молотилки вызывает потери зерна, особенно в полову, «неустранимые никакими регулировками комбайна. Обкашивание границ поля. Его делают в том случае, когда уборку проводят прямым комбайнированием. При уборке раздельным способом обкашивание границ поля совмещают с подготовкой поворотных полос. Если хлеб по краю поля сильно засорен, то его обкашивают полосой шириной 4—6 м. Жатвенный агрегат стараются вести так, чтобы выровнять неровности границ поля. При отсутствии на границах поля сорняков обкашивание не ведут. Если границы поля сильно засорены и урожай зерна на них из-за этого незначительный, то обкашивание можно производить кормоуборочной техникой с использованием скошенной массы на корм скоту в свежем виде или впрок. Подготовка поворотных полос. При кошении хлеба в валки поворотные полосы надо готовить всегда, так как при каждом выезде валковой жатки за пределы поля на транспортере выносится до 10—15 кг срезанных? стеблей, которые безвозвратно теряются. Во время подготовки поля для прямого комбайнирования поворотные полосы не обязательны. В случае необходимости можно обойтись лишь обкашиванием границ поля. Преждевременное кошение хлеба в валки на поворотных полосах ведет к недобору урожая из-за большого количества недозревших зерен. В зависимости от размеров поля урожай на поворотных полосах составляет 1 — 5 %. Чем меньше размеры полей, тем больше площадь поворотных полос. На предназначенных для кошения хлебов на свал полях поворотные полосы готовят в день массовой/ косовицы или на день раньше. При прямом комбайнировании подготовку поворотных полос для уборки хлебов можно начинать по достижении зерном полной спелости. Наилучшие результаты дает кошение хлебов яа поворотных полосах тремя жатками, двигающимися по часовой стрелке. Первые две жатки укладывают два валка, а третья, на которой справа навешен подборщик, смещает правый валок к левому, сдваивает их и одновременно освобождает полосу для разворота валковых жаток при кошении основного массива. Эффективно также применение жаток ЖВР-10. Ширина поворотных полос должна быть равна 10—12 м, то есть, ее выполняют за два прохода валковой жатки типа ЖВН-6А. Если же поле будут косить сцепом двух жаток типа ЖРС-4ДА, то поворотную полосу готовят за три прохода жатки типа ЖВН-6А. Валки с поворотных полос убирают комбайном с универсальным измельчителем соломы, налаженным на технологическую схему уборки всей незерновой части урожая в тракторный прицеп типа 2ПТС-4-887Б. Она, как правило, вывозится с поля одновременно с уборкой валков. Разбивка поля на загоны. По противопожарным требованиям минимальный размер поля, которое можно не разбивать на загоны, равен 50 га. Разбивка полей больших разме-ров на загоны с обязательной пропашкой противопожарных полос необходима всегда. Размер загона соответствует его оптимальной ширине, взятой по минимуму холостых, пробегов агрегата. Для жаток с захватом 10 м ширину загона принимают такой, чтобы его можно было скосить за 10—20 проходов. Меньшее значение соответствует длине загона в 600 м, а большее 2000 м. Для жаток с захватом 6 м загон необходимо скосить за 10—26 проходов при длине поля соответственно от 400 до 2000 м. Ширину загона выбирают такую, чтобы его можно было скосить за один или два дня. При работе комплексами в состав которых входит 3 звена, поле разбивают на 3 загона. Длинную сторону загона лучше всего располагать вдоль направления вспашки, что сокращает потери зерна при подборе валков. В противном случае уборочный агрегат подвергается сильной тряске. Она отрицательно сказывается на сохранности машин и их нормальной работе, резко ухудшает условия труда механизаторов, препятствует повышению скорости движения уборочного агрегата. Если поверхность поля достаточно ровная, то длинную сторону загона можно располагать и поперек направления вспашки. В этом случае валки лучше удерживаются стерней и меньше проваливаются на землю. По возможности длинную сторону загона располагают поперек направления посева, так как в этом случае хлебная масса лучше удерживается стерней. Сами же загоны располагают так, чтобы валки были вдоль направления господствующих ветров или под небольшим углом к нему для избежания развеивания. При уборке полеглого хлеба загоны располагают в таком направлении, при котором скашивание массива ведут поперек или под углом к направлению полеглости основной массы стеблей. Это позволяет проводить уборку с наименьшими потерями. Прокосы. Одновременно с подготовкой поворотных полос делают прокосы, делящие поле на загоны, а также другие прокосы, облегчающие и улучшающие работу уборочных агрегатов. Для удобной выгрузки зерна из комбайнов и его вывозки поперек длинных загонов прокашивают разгрузочную (транспортную) магистраль. Она резко Повышает производительность транспорта на выгрузке зерна из комбайнов. Прокосы между загонами делают шириной 12 м с пропашкой противопожарных полос. Транспортная магистраль имеет такую же ширину. Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||