- Bio-Lessons

- Образовательный сайт по биологии

- Распространение плодов и семян

- Распространение плодов и семян

- Шиповник

- Содержание

- Этимология

- Ботаническое описание

- Корневая система

- Ветви и побеги

- Листья

- Цветки

- Цветение

- Плоды

- Распространение и экология

- Классификация

- Химический состав

- Применение

- Пищевое применение

- В промышленности

- Медицинское применение

- Плоды

- Лепестки

- Ветви, стебли и листья

- Корни

- Использование в косметике

- Использование в зелёном строительстве

- Прочее использование

- Болезни и вредители

- Сведения из палеоботаники

- Роза в истории

- Роза в символике и литературе

- Роза в мифах и сказаниях

- Роза в других видах народного творчества

- В пословицах и поговорках

- В загадках

- В песнях

- Роза в музыке

- Роза в архитектуре

- Роза в изобразительном искусстве

- Роза в изделиях мастеров народных промыслов

- Традиции, связанные с розой

- Роза в геральдике

- Роза в топонимах

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Распространение плодов и семян

Распространение плодов и семян

В течение эволюции у растений выработались различные приспособления к распространению семян и плодов. Одни плоды и семена разносятся ветром, другие переносятся водой, животными или человеком, а также встречаются растения, у которых выработались специальные приспособления к саморазбрасыванию (автохория) семян.

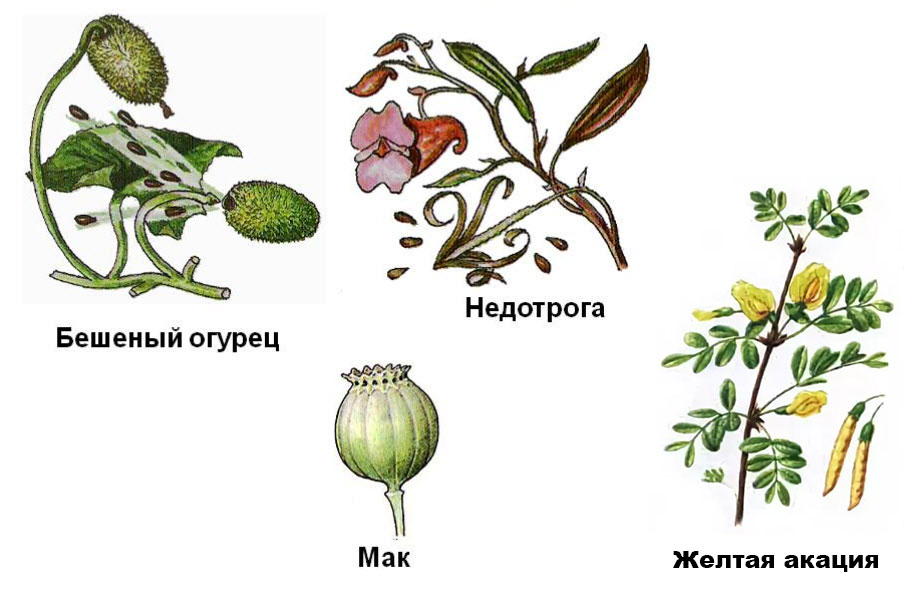

В летние месяцы с восходом солнца в садах и лесах, на полях и лугах созревшие плоды начинают трескаться, разбиваться при падении, распространяя свои семена. Например, если у желтой акации и растения недотроги задеть кончик плода, то створки плода разрываются, затем скручиваются и с силой разбрасывают семена. Таким интересным образом растения сами распространяют свои семена на другие территории (рис.1).

Рис. 1 Саморазбрасывание семян

Многие растения распространяют свои семена и плоды с помощью ветра (анемогеохория). На плодах многих деревьев (береза, клен, ясень, ель, сосна и др.) образуются крылышки (рис. 2). Но не только деревья, а и некоторые травянистые растения (чертополох, ковыль, осот, рогоз и др.) распространяют свои семена так же.

У одуванчиков на плодах образуются пушистые парашютики, которые подхватывает ветер и уносит на другую территорию. Благодаря этим приспособлениям ветер разносит семена и плоды на большие расстояния.

Рис.2 Распространение семян ветром

Распространение плодов и семян с помощью воды (гидрохория). У растений, растущих в водоемах или по их берегам (кувшинки, стрелолисты), плоды и семена обычно распространяются по воде. Они не смачиваются водой и не тонут благодаря имеющимся выростам или воздушным полостям.

У некоторых растений плоды могут плавать несколько недель или даже месяцев (стрелолист, ольха, осока).

Орехи кокосовой пальмы путешествуют на огромные расстояния по соленой морской воде (рис.3).

Рис.3 Распространение кокосовых орехов водой

Распространение плодов и семян животными (зоохория) и человеком (антропохория). Сочными плодами рябины, калины, вишни, малины питаются многие птицы и звери. В их пищеварительных органах мякоть плодов переваривается, а семена, защищенные плотной кожурой, вместе с пометом удаляются наружу и рассеиваются в окружающем пространстве. Некоторые птицы (сойка) и звери (белки, мыши, бурундуки, белки) питаются крупными сухими плодами (орехами и желудями) и запасают их на зиму. Перетаскивая сухие плоды в кладовые, животные часто теряют их по дороге и нередко потом не находят свои запасы.

Рис.4 Распространение семян животными (зоохория): 1-кедровка, 2-сойка, 3-бурундук, 4-белка

У некоторых растений плоды и семена имеют разнообразные прицепки. Они цепляются к шерсти животных и те поневоле переносят их на различные расстояния. Таким способом распространяются плоды череды, колючие соплодия лопуха. Мелкие семена подорожника способны прилипать к подошвам ног животных и человека. Семена некоторых растений распространяются вместе с илом, частицами сырой почвы, прилипающими к телу животных.

Часто невольным переносчиком плодов и семян становится человек.Человек в результате хозяйственной деятельности вместе с культурными растениями нередко высеивает и сорные.Кроме того, некоторые плоды и семена могут путешествовать на транспорте.

От того, насколько успешно распространяться семена, зависит и распространение взрослых растений. Поэтому разные виды приспособились по-разному распространять свои семена на большие расстояния. Распространяются ветром береза, клен, одуванчик, осот. Водой распространяются семена кувшинки, стрелолиста, осоки. Распространяются животными и человеком либо съедобные плоды и семена (рябина, малина, орехи), либо цепляющиеся к шерсти и одежде (череда, лопух). Есть саморазбрасывающиеся семена.

Источник

Шиповник

- Hulthemia Dumort., 1824

- ×Hulthemosa Juz., 1941

Шипо́вник (лат. Rósa ) — род дикорастущих растений семейства Розовые. Имеет множество культурных форм, разводимых под названием Роза. Розой в литературе часто называют и сам шиповник.

Насчитывается до 400 видов [4] [5] , а культурных сортов по одним данным до 10 000 [6] , по другим — до 25 000 [7] :27 , а по некоторым данным до 50 000. На территории России в диком виде произрастает около 100 видов [8] . Наибольшее распространение и хозяйственное значение имеет Шиповник майский ( Rosa majalis Herrm. ).

Содержание

Этимология

Русское «роза» через немецкое посредство было заимствовано из лат. rosa [9] , которое, в свою очередь, заимствовано из др.-греч. ῥόδον — rhodon (ср. с названием декоративного растения ῥοδοδένδρον — rhododendron — «розовое дерево») [10] . Древнегреческое слово (праформа — *ϝρόδον — *wródon) связано с арм. վարդ — vard— «роза» и праиранск. *ṷṛda-. Отсюда и перс. gul — «роза» [11] . В русском языке употреблялось название шиповника собачьего — «гуляф» — «гуляфная вода», «розовая вода», первоначальное значение которого заимствовано из ново-персидского guläb, guläv от gul — «роза» и äb — «вода». Ср. с азерб. guläbi — «благовонная эссенция» [12] .

Русское название «шиповник» происходит от несохранившегося прилагательного *шиповьный, образованного от слова шип [13] . Другие названия в русском языке: дикая роза, рожа, рожан, ружа, свороборина (изменённые свербалина, сербелина, серберина, сербарин, сербаринник, сереборенник), шипок, шипица, шипец, шипичник, шипишник, шиповный цвет, шупшина. Название свороборина произошло от слова «свороба» — «зуд», из-за волосистости семян. К шиповнику собачьему применялось также название «терновник» [14] . Слово «терновник» образовано от «тёрн» [15] .

Украинское троя́нда/транда́филь Rosa centifolia L., также как и болгарское тренда́фил/транда́фил восходят к греч. τριαντάφυλλο — «тридцатилепестной» розе (Rosa centifolia), выращиваемой на Балканах для получения розового масла [16] .

Ботаническое описание

Листопадные кустарники и кустарнички, иногда вечнозелёные, с прямостоящими, лазающими или стелющимися стеблями различной высоты или длины, от 20 см до 7 м [6] , иногда до 10 м длиной.

В зависимости от условий куст эфирномасличной розы может жить от 30 до 50 лет [17] , по другим данным — 25—30 лет. Но есть и розы-долгожители. В США в городе Тумстоун [en] (штат Аризона) растёт роза Банкс ( Rosa banksiae ), посаженная там в 1885 году. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая роза. Обхват её ствола 3,7 м, занимаемая площадь — 740 м 2 . Весной на ней распускается около 200 000 цветов [18] . На бывшей даче художника К. Коровина в Гурзуфе растут два экземпляра розы Банкс, возраст которых предположительно 100 лет. Возраст около двухсот экземпляров розы сорта ‘Fortuniana’ на южном берегу Крыма — 100—150 лет [19] . Старейшая роза растёт в Германии на территории Хильдесхаймского собора. Её возраст оценивается от 400 до 1000 лет.

Корневая система

Корневая система стержневая, проникает на глубину до 5 м [17] . Корни пронизывают весь верхний слой почвы на глубину до 30 см. У некоторых видов шиповника имеется ветвистый каудекс, от которого отходят многочисленные длинные и при этом деревянистые корневища, образующие вегетативные побеги (турионы). Подземные побеги выходят наружу, а часть корневищ отделяется от материнского растения и даёт начало новым растениям. Придаточные побеги образуются сериями по несколько штук, разрастание куста происходит очень быстро. Благодаря этому свойству шиповник быстро образует густые заросли, одно растение до нескольких метров в диаметре [20] [21] :57 . На этой способности шиповника к патрикуляции (расщеплению материнской особи на несколько частей) основано его размножение корневыми черенками [21] :61 . Но есть виды и не образующие подземных побегов. Корневища живут 8—13 лет [22] .

Ветви и побеги

Ветви прямые, восходящие, изредка опирающиеся на близрастущие деревья и кустарники [5] .

Вегетативные побеги первого года (турионы) многочисленные, хорошо развиты, иногда достигают 1—1,5 м высотой, 10—12 мм в диаметре, с мягкими и тонкими шипами различной величины [5] , в последующие годы цветущие и плодоносящие.

Ветви ветвистые, зелёные, коричневые, тёмно-красные, тёмно-буроватые, иногда фиолетово-бурые, бурые, чёрно-бурые, коричнево-красные или серые с войлочным опушением, как правило с прямыми, изогнутыми или крючковидными шипами, часто с примесью многочисленных щетинок и волосков, со стебельчатыми желёзками.

Шипы расположены попарно или рассеянно, на побегах текущего года более мягкие и тонкие, чем на двух-, многолетних побегах. В то же время на одревесневших побегах шипов меньше [23] . Шипами бывают усажены также воздушные корни, отходящие от нижней части ствола [24] . У одних видов стебли сплошь покрыты щетинками и шипами, у других шипы располагаются с заметным интервалом друг от друга. Но существуют виды и вовсе без шипов [25] . К числу роз, не имеющих шипов, относится роза повислая ( Rosa pendulina ), или роза альпийская [26] . У некоторых видов на генеративных побегах могут быть мелкие игловидные шипики непосредственно под цветоножками.

Вегетативные побеги шиповника подразделяются на корневищные, стеблевые и побеги кущения, а генеративные относятся к укороченным плодовым побегам [27] .

Продолжительность жизни отдельных стволиков 4—5 лет [22] .

Листья

Листья спирально расположенные, длинночерешковые, непарноперистые, с парными прилистниками, сросшимися с черешком (редко простые и без прилистников, как у Rosa persica), 4—12 см длиной и 1—1,5 см шириной, содержат один конечный и (1)2—4, реже 5 пар боковых листочков [28] . Листочки от эллиптических до округлых, по краям пильчатые, двояко-пильчатые или пильчато-городчатые, зелёные, сизоватые, красноватые, кожистые, гладкие или морщинистые (шиповник морщинистый), голые или опушённые, часто желёзистые, 1—2,5 см длиной и 1—1,5 см шириной. Характер зубчатости листочков у одного и того же растения может быть различным на различных побегах. Черешки листьев также нередко снабжены шипами.

Листочки снабжены одной сильной центральной жилкой и (4)6—13 боковыми. Боковые жили то слабые, то сильные, не доходя до краёв листьев соединяются между собой и ветвятся к зубцам или же, особенно находящиеся у вершины листочка, дугообразные, коленчатые или вильчато-раздвоенные, оканчиваются в зубцах без петель. Сеть жилок с нижней стороны листочков большей частью ясно заметно, редко выступающая [28] .

Прилистники большей частью узкие, надрезанные, зубчатые или перисто-рассечённые, чаще на большем протяжении сросшиеся с черешками, или с небольшими отогнутыми ушками, или же прилистники расширяются к основанию и переходят в широкие и удлинённые ушки, все одинаковые или, чаще, находящиеся вблизи цветков расширенные [28] .

Цветки

Цветки обоеполые, 1,5—8(10) см в диаметре, одиночные или собраны в зонтиковидно-метельчатые соцветия с двумя — тремя или многими цветками, с прицветниками или без них, с приятным ароматом. Различные виды роз различаются по запаху друг от друга.

Цветоножка короткая, 0,5—1,7 см длиной. Гипантий яйцевидный, шаровидный, бутылкообразный или кувшинчатый, суженный в зеве, с пятью чашелистиками и железистым кольцом на вершине, реже кольцо отсутствует. Венчик крупный, пятилепестной, редко полумахровый [29] , с большим или меньшим числом обратнояйцевидных или обратносердцевидных лепестков. Чашелистики в числе пять, листовидные, цельнокрайние или перисторассечённые, иногда с расширенным остроконечием [5] , до 3 см длиной, направленные кверху или книзу, опадающие или остающиеся при плодах. Более тысячи лет тому назад было сочинено стихотворение-загадка на латинском языке (переведено на русский язык Цингером А. В.). Оно хорошо характеризует форму чашелистиков шиповника:

Постарайся угадать, Кто такие братьев пять: Двое бородаты, Двое безбороды, А последний, пятый, Выглядит уродом: Только справа борода, Слева нету ни следа.

Два чашелистика у шиповника рассечены с двух сторон, два цельнокрайние и один рассечён только с одной стороны. Когда цветок в бутоне, рассечения-бородки закрывают пять щелей между лепестками [26] . Лепестки, как правило, бледно-розовые или белые, реже малиновые, кремовые или жёлтые, обратносердцевидные, 4—6 см в диаметре. Тычинки многочисленные, свободные [7] , с двухгнёздными пыльниками, прикреплённые к железистому кольцу гипантия. Пыльцевые зёрна овально-округлые, с полюсов трёхлопастные, трёхбороздно-, реже двухбороздно-поровые, с двухслойной экзиной. Борозды широкие, длинные, поры крупные, плёнка пор и борозд мелкозернистая, поверхность экзины мелко- и крупно-зернистая [4] . Пыльники у некоторых видов вскрываются все одновременно. Для защиты пыльцы от росы цветки закрываются на ночь, днём поворачиваются к солнцу [30] . Пестики многочисленные, сидячие или на коротких ножках, расположенные по спирали [31] :73 на дне гипантия. Завязь волосистая, одногнёздная, свободная, сидячая или на ножке [4] , с одной сидячей семяпочкой. Семяпочка с одним покровом [7] . Стилодии, свободные или соединены в колонку ( при этом многочисленные рыльца, соединённые в пучок, создают удобную площадку для посадки насекомых [31] :214 ), расположены на верхушке плодолистика [4] , почти целиком заключёны в гипантий или выступают из него, иногда превышают внутренний круг тычинок, голые или опушённые. Стилодий при созревании плода может оставаться на завязи, но быстро увядает и теряет свою форму, как у шиповника морщинистого [7] . Рыльца головчатые, голые или густоволосистые [6] . Опылителями являются пчёлы, шмели, бабочки, бронзовки и дровосеки [30] . Род характеризуется редукцией опыления и переходом к апомиктическому размножению, при котором зародыши образуются из неоплодотворённых диплоидных яйцеклеток или клеток тапетума. У растений рода, наряду с апомиктическим развитием семян, происходит и нормальный половой процесс. Апомиксис происходит по типу псевдогамии и опыление необходимо для нормального развития эндосперма. Поэтому тычинки сохранены и вырабатывают нормальную пыльцу [32] . Внутренние тычинки имеют меньшую длину, чем наружные, вскрывающиеся последними. Тычинки наружного круга при вскрытии пыльников наклоняются к рыльцам, в результате чего происходит самоопыление. Автогамия совершается только в последний момент цветения, таким образом устройство цветка рассчитано прежде всего на перекрёстное опыление [31] :321—322 . В роду очень широко распространена гибридизация.

Цветение

Цветение шиповника в европейской части России происходит в мае — июне. В фенологических наблюдениях начало цветения шиповника в лесной и лесостепной зонах европейской части России знаменует начало лета [33] :77 . Продолжительность цветения 20 дней [22] , а отдельные цветки цветут в течение двух дней [31] :190—201 (у шиповника майского до 5 дней [22] ). У большинства видов цветки распускаются между пятью и шестью часами утра, а на ночь закрываются, защищая тем самым пыльцу от намокания [31] :190 .

В связи с глобальным потеплением сроки начала цветения шиповника смещаются в сторону более ранних, а вегетационный период удлинняется. В связи с этим иногда наблюдается повторное цветение шиповника. К примеру в районе г. Кирова в 2001 году при ранней продолжительной весне (на 14 дней больше обычной) и более продолжительном летнем периоде (на 5 дней больше обычного), тёплой и солнечной погоде, наблюдалось повторное цветение шиповника коричного в конце августа [33] :124—126 .

Плоды

Плодоносить начинает в трёхлетнем (иногда в двухлетнем) возрасте. Обильные урожаи повторяются через 3—5 лет, а наиболее обильный урожай — в возрасте 4—6 лет. Плоды созревают в России в августе — сентябре [34] , на Украине — в сентябре — октябре.

Плод — цинарродий [35] :35 , 1—1,5 см в диаметре, внутри грубоволосистый, увенчан чашелистиками, при созревании красного, оранжевого, пурпурно-красного, иногда чёрного цвета, обычно мясистый, иногда суховатый, голый или покрытый щетинками или шипиками, с многочисленными плодиками-орешками на внутренней стороне гипантия. Окраска гипантия обусловлена высоким содержанием каротинов. По форме плодоложа, форме и положению плода в пространстве цинарродий может быть вогнутым (шиповник даурский), округлым (шиповник рыхлый), шаровидным (шиповник Беггера), яйцевидным (шиповник Шренка), обратнояйцевидным (шиповник колючейший), эллипсоидальным (шиповник собачий), веретеновидным (шиповник Альберта, шиповник иглистый), кувшинчатым (шиповник красно-бурый и Федченко), грушевидным (шиповник кожистолистный и сглаженный) [36] :35—36 .

Орешки односемянные. Орешек по форме может быть гранистым (шиповник иглистый), по очертанию продолговатым (шиповник Федченко) [36] :36—40 .

Семена относятся к труднопрорастающим, с глубоким комбинированным покоем вследствие слабой водопроницаемости плодовой оболочки и наличия ингибиторов, накапливающихся в гипантии в процессе созревания [37] [38] .

Дикие виды шиповника размножаются семенами, делением кустов, отпрысками и черенками. Семена всходят через год [39] .

Распространение и экология

Шиповник распространён в умеренной и субтропической зонах Северного полушария: до полярного круга на север и на юг до Эфиопии [5] , Абиссинии, севера Аравии, южной части Ирана [5] , Афганистана, севера Индии, на восток до Филиппинских островов; в Северной Америке до Мексики [6] . В Средней Азии шиповники встречаются главным образом в горных районах Памиро-Алая, Тянь-Шаня и Копетдага [5] .

На Дальнем Востоке встречается 11 видов шиповника [40] . На Аляске — 3 вида: шиповник иглистый ( Rosa acicularis ), шиповник Вудса ( Rosa woodsii ) и шиповник нутканский ( Роза нутканская ) [41] .

Растёт одиночно или группами по опушкам и в подлеске хвойных, лиственных и смешанных лесов, в редколесьях, пойменных лесах, вдоль рек, у родников, на сырых лугах, на скалистых и глинистых обрывах, на равнинах и в горах на высоте до 2 200 м над уровнем моря. Некоторые виды встречается в горах до субальпийского пояса, до высоты 2 000—3500 м над уровнем моря. Шиповник в некоторых районах образует обширные заросли [31] :671 , например, в горных районах Средней Азии [29] . Некоторые виды пышно разрастаются на территориях, освобождённых из-под леса.

Дикорастущие шиповники морозоустойчивы, засухоустойчивы и нетребовательны к почве [42] .

В Памиро-Алае и Западном Тянь-Шане шиповник образует заросли, розарии. Они состоят из нескольких видов шиповника: в южных районах — кокандского ( Rosa kokanica ), в северных — плоскошипового ( Rosa platyacantha ). К ним примешиваются и другие его виды. Кусты шиповника переплетаются между собой, образуя густые заросли. На уровне шиповника или выше его пробиваются соцветия трав. Травянистый покров негустой, лугового характера. На Туркестанском хребте розарии образуют шиповники шиповник Федченко ( Rosa fedtschenkoana ), шиповник Э.-К. Эйчисон ( Rosa ecae ), шиповник Беггера ( Rosa beggeriana ), реже собачий. Травянистый покров степного характера и состоит из типчака, видов ковылей, тонконога изящного, чия лисьего и других трав. В Центральном Тянь-Шане розарии образует шиповник плоскошиповый, они распространены на высоте 1 800 — 2 300 м над уровнем моря. Из трав наиболее характерен бузульник алтайский ( Ligularia altaica ). В розариях этого типа встречается немало растений субальпийских лугов: альфредия ( Alfredia ), купальница алтайская ( Trollius altaicus ), скабиоза альпийская ( Scabiosa alpina ), сныть альпийская ( Aegopodium alpina ),горечавка Ольги ( Gentiana olgae ), пырей тяньшаньский ( Elymus tianschanicus ) и другие [19] .

В ходе эволюции шиповник выработал шипы и щетинки в качестве механической защиты от поедания его травоядными животными. Но это не помешало некоторым видам животных приспособиться к этой защите и иметь таким образом преимущество перед другими видами. Известно, что верблюды, овцы и козы легко справляются с самыми колючими растениями.

Яркие, выделяющиеся на фоне зелёной листвы плоды шиповника служат пищей для птиц, млекопитающих и рептилий. Животные оставляют на земле вместе с экскрементами непереваривающиеся семена шиповника, часто на значительном расстоянии от самого растения и способствуют его распространению. Другой способ распространения у шиповника морщинистого ( Rosa rugosa ), растущего по морским берегам. Его плоды дрейфуют по воде, пока их не прибьёт к берегу течение или морской прибой. Плотный восковой налёт на поверхности плодов предохраняет семена от намокания, а для равновесия служит плодоножка.

Классификация

В связи с широко распространённой природной гибридизацией, видовой изменчивостью и наличием множества культурных форм систематика рода Шиповник очень сложна. Пристальное внимание к роду систематиков было всегда. Это связано с его широким использованием в культуре с античных времён. Выпущено огромное количество работ, посвящённых шиповнику, описано множество видов и внутривидовых таксонов, но при этом существуют совершенно противоположные взгляды на объём рода и в его систематике остаётся много неясного.

Первые указания о видовом разнообразии были даны в работах Теофраста, Геродота, Артемия. Плиний попытался обобщить разрозненные сведения по распространению розы столистной ( Rosa ×centifolia ). Первый опыт классификации видов рода принадлежит К. Линнею. Эта классификация оказалась непригодной для определения видов ввиду их крайней изменчивости.

В 1799 году вышла первая монография о розах М. Лоуренса. А в 1813 году появилось сразу три классификации шиповника (Дюпона, Дево и Декандоля). Поэтому начало научного изучения рода советские ботаники относили к 1813 году. Из них только Декандоль первым обратил внимание на комплекс морфологических признаков цветка шиповника: характер столбиков, чашелистиков, комплекс вегетативных признаков листа и листочков, включая характер зубчатости и это помогло очертить состав секций. Описанные им секции Pimpinellifoliae, Synstylae и Cinnamomeae признаются и в настоящее время.

Первыми исследователями рода в России были М. Биберштейн, В. Бессер [43] , Х. Стевен. В их трудах (1808—1819) была проанализирована классификация шиповников. Западноевропейские систематики рода не признавали новых видов, растущих в России, и отождествляли их с западноевропейскими видами.

Современная систематика рода создавалась с учётом морфологических, географических и кариологических данных. Дикорастущие виды объединяли в секции с учётом генеалогической и морфологической общности. За основу была взята система Крепена, которую затем усовершенствовали Редер и Крюссман. Крупнейшим бельгийским родологом (то есть специалистом по розам), посвятившим изучению рода всю свою жизнь, Крепеном была изучена обширная коллекция ленинградских гербариев. В дальнейшем эти гербарные образцы были возможно переисследованы крупнейшим родологом нового времени Боуленгером, при этом были исправлены ошибки, допущенные Крепеном. Но оба этих родологв являлись представителями «синтетического» направления в родологии [43] . Первая современная систематика восточноевропейских видов шиповника была сделана в 1941 году Юзепчуком С. В. во «Флоре СССР». Большую роль сыграла монография о розах Кржановского В. Г., вышедшая в 1958 году и посвящённая диким видам шиповника, произрастающих на территории европейской части СССР, в которой дан обзор всего рода и разработана его классификация.

Наиболее часто используется система Редера, которая подразделяет род на 4 подрода: Hulthemia, Hesperhodos, Platyrhodon и Rosa (Eurosa). Самый крупный подрод Rosa содержит 10 секций и 135 видов. Все культурные сорта роз, а также большинство дикорастущих видов относятся к этому подроду [44] . Наиболее изученными являются секции Gallicanae и Cinnamomeae из-за их хозяйственной ценности, так как первая из них содержит эфирномасличные, а вторая витаминосные виды.

- Rosa acicularis Lindl. — Шиповник иглистый

- Rosa caninaL. — Шиповник собачий

- Rosa chinensis Jacq. — Шиповник китайский, или Роза китайская, или Роза индийская

- Rosa ×damascena Mill. — Роза дамасская, или Роза казанлыкская [= R. gallica × R. moschata]

- Rosa foetida Herrm. — Шиповник вонючий

- Rosa gallica L. — Шиповник французский, или Шиповник галльский, или Роза галльская, или Роза французская

- Rosa rubiginosa L. — Шиповник красно-бурый, или Шиповник ржаво-красный, или Шиповник ржавчинный, или Роза эглантерия, или Роза ржаво-красная

Химический состав

Плоды многих видов шиповника содержат большое количество витамина С, что делает их ценными для медицины и здорового питания.

В плодах шиповника аскорбиновой кислоты примерно в 10 раз больше, чем в ягодах чёрной смородины, и в 50 раз больше, чем в лимоне [45] , 60—70 раз больше, чем в хвое сосны, ели, пихты или можжевельника. Наиболее ценны в этом отношении белоцветковые и красноцветковые виды. В гипантиях розовоцветковых видов витамина C содержится значительно меньше, а в гипантиях жёлтоцветковых видов его совсем мало, зато много таннинов и таннидов [29] . Разные виды шиповника имеют значительные колебания в химическом составе плодов в зависимости от места произрастания. В мякоти гипантия шиповника морщинистого, имеющего промышленное значение, содержится около 1% (на сырой вес) витамина C [6] . Свежие плоды шиповника иглистого в Европейской части России содержат 1,5% витамина C, а в бассейне реки Иртыш в Казахстане — 4,5%. Наибольшее содержание витамина C из всех видов, произрастающих на территории бывшего СССР, у шиповника Беггера — от 7 до 20%.

Другие витамины и биоактивные вещества в плодах шиповника: витамин P [46] [47] [48] (1262) (до 9% [49] ), B2 [47] (1262, 1813), К, Е [46] [48] [50] [48] [51] .

Кроме того, в плодах содержатся:

- флавоноиды (0,13(1813)—14,9% [52] ) [53] : кемпферол (англ.) русск. (2134), кверцетин[54] (2406, 1808), гиперозид, астрагалин, кверцимеритрин [55] , тилирозид [56] , изокверцитрин, тилирозид [54] (1808), гесперидин, рутин(1810);

- сахара[47] (2594) (0,9—8,1% [57] ): глюкоза, фруктоза, ксилоза, сахароза;

- дубильные вещества[58][59] (3,5(1813)—21,8%(1813));

- пектины — от 1,8 до 3,7 % [57] ;

- органические кислоты: лимонная — до 2 %, яблочная — до 1,8 %, олеиновая (15%), линолевая (62%), линоленовая (18,5%), пальмитиновая (2,5%), стеариновая (2%), арахиновая(2594);

- каратиноиды: каротин[47] (1262, 1267, 1340) (0,7—9,6 мг/ на 100 г [49] ), ликопин(2217), рубиксантин (англ.) русск. (1344), виолоксантин, антераксантин, зеаксантин(2629), фитофлуин, криптоксантин, тараксантин [54] ;

- стероиды и их производные(2594);

- антоцианы[54] (1500, 1808), лейкоантоцианидины [60] (2483);

- высшие алифатические углеводороды: нонакозан, гентриаконтан, гептакозан;

- высшие алифатические спирты(2594);

- соли калия (до 58 мг на 100 г), железа (до 28 мг на 100 г), марганца (от 8 до 100 мг на 100 г), фосфора (до 20 мг на 100 г), кальция (до 66 на 100 г), магния (до 20 мг на 100 г), натрия (5—10 мг на 100 г), молибдена (от 3 до 5 мг на 100 г), меди (3 мг на 100 г), цинка (до 100 мг на 100 г) [45][49] .

В орешках содержится 4(2529)—10% жирного масла [59] [61] [62] (2271, 2519), состоящего в основном и из глицеридов непредельных кислот [57] (линолевая [63] и линоленовая кислоты [49] ), витамин Е (1,3—4,9 мг на 100 г) [6] . В орешках шиповника собачьего содержится до 50% олеиновой кислоты(2587), токоферолы, каратиноиды(2587). Токоферолы также обнаружены в орешках шиповника коричного [54] .

В лепестках содержатся:

- эфирное масло[64] (0,04%(1241)—0,06(1818));

- дубильные вещества(1818, 2407, 2408);

- флавоноиды(1100): астрагалин, гиперозид, кемпферол [55] , кверцитрин [55][65] ;

- эвгенол[66] ;

- альдегиды: нониловый, коричный, цитраль и другие [66] ;

- сахара;

- кверцетин;

- горечи;

- жирные масла;

- органические кислоты;

- антоцианы: пеонин, пеонидин, цианидин(2134);

- воск[67] ;

- фенолкарбоновые кислоты [65] ;

- каротиноид рубиксантин;

- сапонины(1818);

- витамин C(1262).

Высокое содержание эфирного масла отмечено в лепестках шиповника морщинистого — 0,25—0,38%(1543).

Воск содержит альдегиды, высшие алифатические углеводороды, высшие алифатические спирты, высшие жирные кислоты: лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, арахиновая, бегеновая, лигноцериновая, церотиновая; тритерпеновые кислоты; стероиды(2591, 2592).

Эфирное масло из лепестков эфирномасличных роз содержит фенилэтиловый спирт (около 2% и 20—30% от общего количества спиртов в масле) [68] , цитранеллол (20—25%), гераниол (50—60%) [17] , высшие алифатические углеводороды (9%)(2257), нерол (до 10%), нонадекан [66] . Все они обеспечивают приятный запах розовых лепестков, а фенилэтиловый спирт — основной носитель запаха розовой воды [67] .

В листьях содержатся:

- до 300 мг на 100 г витамина С(1262, 1513, 1673, 2516));

- дубильные вещества [69] (1818, 2273);

- катехины[70] (1263, 2615);

- флавоноиды [71] (1100, 1818, 2318): астрагалин(1265);

- фенолкарбоновые кислоты и их производные: галловая, гентизиновая, кофейная, протокатеховая, сиреневая, ванилиновая, феруловая, салициловая и другие(1930, 2297);

- у некоторых видов сапонины(1818, 1821).

В листьях шиповника майского обнаружены полисахариды, каротиноиды [72] . Листья шиповника ржаво-красного содержат до 55% эфирного масла(2295).

Ветви содержат катехины (до 18,28%)(1263), сапонины(1818), витамин P(1308), флавоноиды(1818). Кора содержит сорбит(2669).

Корни содержат дубильные вещества [45] (2468), флавоноиды(1818), катехины (8,24(1263)—18,28%(1263)), тритерпеноиды (5,2%)(2468), .

Применение

Пищевое применение

Плоды многих видов шиповника съедобны в свежем виде, высушенные в виде чая (отвара). Из плодов шиповника готовят пюре, пасту, варенье, повидло, мармелад, пастилу [73] (1180), компот, конфеты, кисель, квас и тому подобное. В Приморье из плодов шиповника морщинистого варят варенье [41] .

Из лепестков роз в Китае готовили различные блюда. Съедобны в сыром виде цветки шиповника иглистого [41] . Из лепестков шиповника коричного ( Rosa majalis ) варят варенье [63] . Из лепестков шиповника морщинистого ( Rosa rugosa ) варят варенье и кисели [6] .

Из произрастающих на территории России видов шиповника, кроме уже названных видов, имеют съедобные в переработанном виде плоды и лепестки шиповник Альберта ( Rosa albertii ), шиповник собачий ( Rosa canina ) [74] , шиповник щитконосный ( Rosa corymbifera ) [74] , шиповник даурский ( Rosa davurica ), шиповник колючейший ( Rosa spinosissima ), шиповник войлочный ( Rosa tomentosa ), шиповник яблочный ( Rosa villosa ), шиповник тупоушковый, шиповник Беггера(1524), шиповник Эйчисона [74] , шиповник Федченко(1524).

Суррогат чая получают из цветков шиповника иглистого, Альберта, Беггера, щитконосного, Эйчисона, Федченко, самаркандского, плоскошипого [74] , из плодов и цветков шиповников собачьего, даурского, рыхлого ( Rosa laxa ) [74] , майского, колючейшего [74] (1241), из молодых листьев шиповника собачьего [14] ; суррогат кофе — из плодов шиповника собачьего [75] . Суррогат чая получают из орешков розы французской(1074), а суррогат кофе — из орешков шиповника коричного(1302) и собачьего [14] .

На Кавказе молодые побеги роз употребляли в пищу как овощ [76] , а листья и плоды шиповника колючейшего ( Rosa spinosissima ) из-за большого содержания танина заваривали как чай [63] . Используются в пищу молодые ветви шиповника коричного(1069).

В Словении шиповник используется при приготовлении безалкогольных напитков Cockta. Плоды шиповника придают винам пряный вкус, а из его лепестков готовят наливку [63] [45] .

В промышленности

Плоды шиповника являются основным растительным сырьём для витаминных заводов. Для этой цели существуют промышленные плантации шиповника во всех частях света, особенно в Европе и Азии. В России население заготавливало впрок плоды шиповника ещё в XVI—XVII веках. В СССР плантации шиповника морщинистого ( Rosa rugosa ), как самого крупноплодного витаминосного вида, были заложены в совхозах в Башкирии, Марийской АССР, Челябинской области, Литве и Подмосковье на площади в несколько тысяч гектаров. Для создания производственных плантаций используют также шиповник майский ( Rosa majalis ). Он менее крупноплодный, чем шиповник морщинистый, и менее урожайный, но значительного превосходит его по содержанию витаминов C и P [6] . В качестве витаминного сырья на территории бывшего СССР используются также шиповник иглистый ( Rosa acicularis ), шиповник даурский ( Rosa davurica ), шиповник Беггера ( Rosa beggeriana ), шиповник Федченко ( Rosa fedtschenkoana ), шиповник рыхлый ( Rosa laxa ), шиповник Альберта ( Rosa albertii ).

В СССР консервная промышленность выпускала варенье из лепестков роз. В Болгарии и Иране выпускают варенье из лепестков роз [7] :27 , а в восточных провинциях Франции Лотарингии и Эльзасе — консервы и варенье из плодов шиповника [45] .

Розовое масло получают из лепестков розы французской ( Rosa gallica ) в Болгарии, Франции, Югославии, Греции, Тунисе, Индии, частично получали в СССР; из лепестков розы дамасской ( Rosa ×damascena ) — в Болгарии, Венгрии, Франции, Италии, Испании, Греции, на Кипре, в Иране, Афганистане, Сирии, в Северной Африке, получали в СССР; из лепестков розы столистной — в Югославии, Иране, Индии, Флориде, получали частично на юге СССР; из лепестков розы морщинистой — в Корее, Китае, Японии, получали ограниченно в СССР; из лепестков розы муксусной — в Иране, Афганистане, Ираке [7] :27 . Родиной эфирномасличной розы считается Иран, где она возделывалась с древнейших времён. На территории СССР промышленное значение эфирномасличные розы приобрели при советской власти. Их возделывали в Молдавии, Крыму, Краснодарском крае, Грузии и Азербайджане на площади около 4 тысяч га [17] [6] . Из произрастающих на территории России видов эфирное масло дают лепестки шиповника иглистого [75] . Розовое масло — самое дорогое из эфирных масел. Его содержание в лепестках роз редко превышает 0,15%, а заводской выход составляет 0,06—0,1%. По другим данным в лепестках розы содержится 0,1—0,22% эфирного масла [17] . Для получения 1 кг розового масла требуется 3 000 кг розовых лепестков [30] . Во время перегонки масла остаётся розовая вода. Розовое масло и его компоненты используются для изготовления наиболее дорогостоящие косметических средств, для ароматизации ликёров, вин, кондитерских изделий, некоторых лекарств [17] . Французские парфюмеры наиболее высоко ценят розы, растущие вблизи города Граса, а также на плантациях Болгарии в Долине Роз между городами Казанлык и Карлово. Особенно ценным получается масло из дамасской розы. Культура этой розы в Казанлыкской долине берёт своё начало с XVIII века. Особый микроклимат Казанлыкской долины (высокая влажность воздуха и умеренная температура во время цветения) способствуют накоплению большого количества эфирного масла в лепестках розы. Лепестки собирают на восходе солнца (с пяти до десяти часов утра) вручную в течение 20—30 дней и перерабатывают на фабриках в свежем виде [17] .

Масло из семян шиповника собачьего используется для приготовления олифы(1069).

Медицинское применение

Плоды

Плоды шиповника обладают фитонцидными и мощным бактерицидным свойствами. Содержат большое количество антиоксидантов.

Витаминные экстракты, сиропы, таблетки, драже и отвары из плодов шиповника используются для лечения и профилактики заболеваний, связанных с недостатком в организме витаминов, прежде всего витамина C, при малокровии и истощении. Препараты из плодов шиповника благотворно влияют на углеводный обмен, функции костного мозга, печени, желчного пузыря [41] .

Другие препараты шиповника (витаминные средства):

Из сгущённого водного экстракта плодов шиповника собачьего ( Rosa canina ) изготовляют лекарственное средство «Холосас», применяемое при гепатитах и холециститах, жёлчегонное и общеукрепляющее [41] .

В народной медицине применяют чай из плодов шиповника, а также напар, водный настой и спиртовую настойку при скарлатине, тифе, туберкулёзе, воспалении почек, болезнях кишечника, печени, желудка.

Жирное масло, получаемое из семян шиповника Беггера, даурского, Федченко применяется в народной медицине при ожогах и дерматитах(1138), трофических язвах и лучевых поражениях кожи(1138).

Отвар семян применяют при мочекаменной болезни [77] [14] , как холеретическое, противовоспалительное(1066), диуретическое средство, при диарее [14] ; наружно при гингивитах [78] .

В гомеопатии для приготовления лекарств используют свежие плоды.

Лепестки

Целебные свойства розовых лепестков были известны с античных времён. Авиценна в «Каноне врачебной науки» рекомендовал для здоровья зубов смазывать зубы и дёсны на ночь розовым маслом. Он использовал розовую воду для лечения глазных болезней и устранения дурного запаха изо рта. При воспалении глаз Авиценна рекомендовал закапывать в глаза розовое масло и накладывать на лоб семена розы в качестве отвлекающего средства [79] . В Средние века в Салерно лепестки розы, настоенные на вине, применялись при поносе и женских заболеваниях; свежие лепестки — наружно при рожистом воспалении; смешанные с мёдом — при заболевании дёсен; смешанные с медовой водой — как жаропонижающее; розовое масло — при болях в желудке и запоре; в сочетании с уксусом — при инфицированных ранах [67] . В Салернском кодексе здоровья, написанном в XIV веке, сказано:

17. Рута, а с нею шалфей опьянение винное гонят.

Розы добавишь цветок, — и утихнут любовные боли.

74. …Роза, вербена, укроп, хелидония также и рута —

Все на микстуру идут, от которой зренье остреет.

В России уже в XVII веке шиповник широко использовали для лечения раненых в войне с турками солдат. При этом использовали не только плоды, но и другие части растения. Лепестки шиповника перегоняли с водой и пропитывали повязки, накладываемые на раны. Это средство способствовало заживлению ран, не давало им распространяться. Отваром плодов обмывали края раны, чтобы избежать гангрены. Маслом из семян лечили ранения головы. Для скорейшего выздоровления раненым давали пить «свороборинную патоку» [81] . В дальнейшем шиповник в медицине не использовался и вспомнили о нём только в Великую Отечественную войну [41] .

Лепестки розы французской включены в фармакопею некоторых стран(2265) как противовоспалительное, антисептическое, обезболивающее, вяжущее средство, применяемое при гипертонической болезни, атеросклерозе, язвенной болезни, гастритах, дизентерии, болезнях печени(820). В Болгарии на основе розового масла создан лекарственный препарат розанол, обладающий спазмолитическим, жёлчегонным и бактерицидным свойствами. Его применяют при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, а также при мочекаменной болезни [66] .

Во Франции лепестки розы французской используются как C-витаминное и противоглистное средство, рекомендуется при диарее, геморрое и как общетонизирующее средство. В Болгарии лепестки дамасской розы применяют при диарее и воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при ангинах и воспалениях слизистых оболочек глаз. В русской народной медицине препараты из лепестков розы применяются при туберкулёзе лёгких, неврастении, атеросклерозе [82] , как жёлчегонное при заболеваниях печени(1818), при конъюнктивитах [83] (1887), как противовоспалительное и успокаивающее [84] ; в виде полосканий при гриппе, ангине и других заболеваниях ротовой полости, а также как дезодорирующее средство(1818); мелко истолчённым порошком розовых лепестков посыпают язвы и накладывают на места, поражённые рожистым воспалением [67] ; примочки из отвара лепестков шиповника собачьего применяют как гемостатическое [14] . Лепестки цветов шиповника, сваренные с мёдом, используют при рожистом воспалении [45] (877). В Армении лепестки красной розы применяют при заболеваниях печени, а белой — при заболеваниях сердца [67] .

В розе белой содержатся слизистые вещества, и в малых дозах она действует как противоглистное средство [67] .

Розовая вода действует антисептически при конъюнктивитах. Розовое масло применяется при абсцессах, ангине, бронхиальной астме [67] .

Лепестки шиповника собачьего применяются в свежем виде в гомеопатии(2174).

Ветви, стебли и листья

Ветви, стебли в виде отвара используют при малярии, как диуретическое и закрепляющее(1028), простуде, жаре, желудочных расстройствах, малокровии, менструальных болях. Кора является рвотным средством [85] . В якутской народной медицине отвар стеблей шиповника иглистого давали внутрь при поносах и малярии [86] .

Настой листьев шиповника применяется как антибактериальное и болеутоляющее при коликах и гастралгиях(63, 1066), при малярии, как диуретическое(1028) при диарее и диспепсии, при коликах, ревматизме, радикулитах(968). Отвар листьев шиповника собачьего используется при скарлатине, тифе, диарее, нефритах, туберкулёзе лёгких, как болеутоляющее при родах(1212). В якутской народной медицине отвар листьев шиповника иглистого применялся в качестве мочегонного средства, а отвар стеблей и листьев — при малярии [86] .

Галлы шиповника собачьего применяются для лечения зоба, в качестве детоксикационного [14] , вяжущего средства(1241).

Корни

Корни обладают жёлчегонным, вяжущим, антисептическим [87] (877, 969) и бактерицидным [88] действием. В народной медицине используется отвар корней шиповника при малярии [87] (877, 969), желче-, мочекаменной [77] (1212) и почечнокаменной болезни [87] (877, 969), болезнях печени и селезёнки [14] , анорексии, диарее и диспепсии(968), циститах(1524), гипертонической болезни, болезнях сердца(968, 969), респираторных инфекциях, наружно при ревматизме, радикулите(968), параличах [87] (877, 969, 877), а также для ножных ванн при ослаблении мышц [45] . В Китае корни шиповника используются как средство, улучшающее пищеварение, и противоглистное [45] . Кора корней шиповника собачьего используется как детоксикационное средство при укусах бешеных собак [14] . В якутской народной медицине отвар корней шиповника иглистого давали пить при дизентерии [86] . В штате Вашингтон скагиты кипятят корни шиповника нутканского с сахаром и используют этот отвар при воспалении горла [89] .

Корни используются в ветеринарии при лечении диареи у телят (1156).

Использование в косметике

Отвар и настой плодов и листьев шиповника используется для ухода для жирной, угреватой, сухой, чувствительной, раздражительной кожей, а также для ванн.

Получаемый из мякоти плодов шиповника масляный экстракт (каротолин) содержит каротиноиды, которые способствуют более быстрому заживлению ран, предотвращают сухость и шелушение кожи, смягчают и разглаживают её, защищают от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, оказывают противовоспалительное действие [90] :91 . Поэтому каротолин вводят в состав дневных кремов для лица [90] :145 .

Масло шиповника использовалось для косметических целей уже в Средние века в Салерно [67] . Масло семян шиповника содержит незаменимые жирные кислоты, необходимые для здоровья кожи. Оно обладает антиоксидантным действием, улучшает структуру кожи, оказывает регенерирующий эффект и препятствует старению кожи. Наиболее полезно для кожи масло, полученное методом холодной выжимки [90] :127 . Масло шиповника входит в состав косметических кремов для различного типа кожи. Жирная кожа также испытывает недостаток незаменимых жирных кислот, поэтому масло шиповника входит в состав кремов для проблемной кожи подростков [90] :147 .

Розовое масло используется для приготовления высших сортов духов, мыла, помады [30] , оно входит в состав 46 % мужской и 98 % женской парфюмерии. Воск розы входит в состав губной помады, может составлять до 24% её состава. Он обладает приятным ароматом и антибактериальным действием, по структурообразующим компонентам близок к пчелиному воску [90] :83 . Экстракт розы широко применяется в косметических средствах. Он улучшает состояние кожи, активизирует обменные процессы. Экстракт розы входит в состав косметических средств для ухода за кожей лица, тела, волосами. Из лепестков шиповника готовят отвар для умывания, приготовления косметических масок, которые тонизируют кожу, снимают раздражение и усталость.

Использование в зелёном строительстве

Благодаря засухоустойчивости, морозоустойчивости и способности к обновлению корневыми отпрысками, хорошо развитой корневой системе шиповник ценится в противоэрозионных и защитных насаждениях. Например, он используется при создании приовражных и прибалочных противоэрозионных лесных полос в лесостепной зоне Украины. С целью почвоукрепления на территории России используются шиповники иглистый, щитконосный, даурский, морщинистый. Шиповники из-за их способности образовывать густые заросли часто используются для создания живых изгородей. Некоторые виды шиповника высаживаются в парках и садах в декоративных целях. Они относятся к парковым розам. В России это шиповники иглистый, щитконосный, даурский, рыхлый, майский, морщинистый, войлочный и яблочный [75] .

Шиповники являются предками культурных сортов роз, считающимися красивейшими цветами мира. Возникновение новых сортов роз производится скрещиванием. Первые сорта были получены в античные времена скрещиванием нескольких диких видов шиповника между собой, а затем полученные культурные сорта скрещивали с другими дикими видами, дающими им новые свойства.

Шиповники служат подвоем для роз. Лучшим подвоем для садовых сортов роз считается шиповник собачий ( Rosa canina ), так как он он устойчив к неблагоприятным метеорологическим условиям, имеет хорошо развитую корневую систему и обладает быстрым ростом. Реже используют шиповник морщинистый ( Rosa rugosa ), розу сизую ( Rosa glauca ), шиповник майский ( Rosa majalis ), шиповник рыхлый ( Rosa laxa ) и другие.

Розы украшают сады и парки, садовые участки, а также выращиваются на срезку в букеты, причём украшением служат не только цветы, но и плоды роз. Плетистые розы обладают способностью образовывать шпалеры. Это свойство издавна используется для покрытия красиво цветущими сортами роз арок, беседок, решёток, установленных перед стенами зданий [24] :677 . Некоторые сорта роз выращиваются в комнатных условиях в горшках.

Прочее использование

Шиповник не даёт много нектара, но его охотно посещают пчёлы, собирая значительные количества пыльцы. Питательные качества пыльцы очень высокие [91] . На шиповнике иногда выделяется падь. Рекомендуют высаживать шиповник в местах, где в конце мая — первой половине июня мало пыльценосов. К медоносам относится роза французская, шиповник коричный(1069), колючейший, войлочный, мохнатый(1271).

Корни и галлы на шиповнике когда-то использовались в процессах окраски тканей в коричневый цвет [43] , а отвар плодов — в оранжево-красный [41] . В корнях и галлах содержатся танины, которые могут использоваться для дубления.

Болезни и вредители

Сведения из палеоботаники

Род Rosa достоверно обнаружен лишь в третичных отложениях. В провинции Синьцзян в Китае в плиоценовых отложениях найдены остатки Rosa Horneri [92] :403 . В это время на территории этой провинции предположительно была распространена травянистая формация с тугайными зарослями [92] :545 . В Северной Америке в области Скалистых гор в отложениях озера Флориссант были найдены остатки рода Rosa, относящиеся к верхнему миоцену. Остатки растений этих отложений свидетельствуют о более тёплом климате, хотя он не был тропическим и даже субтропическим [92] :548 .

В начале миоцена происходит ухудшение климата и передвижение зон растительности. Распространение плиоценовых лесов на территории бывшего СССР приобретает островной характер. Эти островки оказались естественно связанными с лесами возвышенных районов Восточно-Европейской равнины. В результате этого перемещения и приспособления древесно-кустарниковой растительности к более аридным условиям на юге европейской части бывшего СССР возникли эндемичные виды. Согласно обработке шиповников УССР Хржановским В. Г. из 50 дикорастущих видов шиповников 30 оказались эндемичными [93] .

Роза в истории

Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии (Иране). Персия у поэтов называлась Гюлистан — «Страна Роз» [26] . Оттуда садовые розы попали сначала в Древнюю Грецию, а затем и в Рим. В античные времена розы были посвящены богам. С расцветом Римской империи произошёл взлёт культа розы [32] . Розами награждали победителей, украшали новобрачных, осыпали покойников и надгробия. В республиканском Риме праздновали «День роз» — день поминовения усопших [26] . У древних греков и римлян цветы для украшений использовались в основном в виде венков, которые наиболее часто плелись из фиалок и роз. Все участники пиршеств надевали на голову венки из плюща или шафрана, которым приписывалось свойство разгонять хмель. Но для этой цели использовались и венки из роз. С востока перешёл к римлянам обычай посыпать алтари богов и землю цветами. Розами посыпался алтарь Венеры, столы для пиршеств, а на самих пирующих с потолка сыпался дождь из роз. Чтобы удовлетворить большому спросу на цветы, существовали особые сады, в которых выращивали фиалки и розы. Римские императоры использовали розы уже не как божественный символ, а как предмет роскоши. Истребление роз для пиршеств доходило до чудовищных размеров. Между Пестумом и Римом постоянно курсировали корабли, доверху нагруженные розами. Нерон и Гелиогабал даже зимой выписывали розы из Египта, причём цветы для одного только пира стоили больше бочки золота [94] :58 . По преданию Гелиогабал, решив избавиться от своих приближенных, которых он подозревал в неверности, приказал слугам высыпать на них огромное количество роз, в которых они и задохнулись [26] .

Разведением роз увлекалось немало известных людей. В России, когда розоводство только зарождалось, розы выращивались в закрытых оранжереях и позволить себе это могли только люди состоятельные. Прокофий Демидов, старший брат уральского предпринимателя и владельца металлургических заводов Григория Демидова имел в Нескучном ботанический сад, где выращивал в оранжереях экзотические растения. Из переписи растений этого сада, сделанной Палласом, известно, что в саду Демидова выращивалось 11 видов дикорастущих роз, из которых только три имели ареалы в России, остальные же были завезены по-видимому из Франции. В это же время зародилась лаковая роспись металлических подносов на Урале, в Нижнем Тагиле, основной элемент которой — «тагильская роза». В 1870 году предприимчивый крепостной крестьянин графа Шереметьева Филипп Никитич Вишняков открыл в Жостово лаковую мастерскую и стал производить расписанные шкатулки, сундуки, подносы. Роза стала центральной темой его композиций.

Роза в символике и литературе

Роза является одним из наиболее распространённых мифопоэтических образов [95] :

- В индуизме роза занимает первое место среди цветов. Брахма поспорил о цветах с Вишну и отдал предпочтение сначала лотосу, но увидев розу, показанную ему Вишну, признал свою ошибку и вместе с тем первенство Вишну.

- У древних римлян роза символизировала радость, позднее тайну, тишину. Бытовало выражение, ставшее пословицей — «Sub rosa dictum» («Под розой сказано»), то есть должно сохраняться в секрете. Позднее в Германии роза продолжала оставаться знаком тайных обществ и таинства вообще. Немецкое выражение Unter der Rosen — «под розой» — значит «сохранять в тайне». Если на стене над столом вывешивалось изображение розы, это означало, что беседа должна сохраняться в тайне [96] .

- Роза является символом солнца, звезды, любви и красоты. В Древнем Риме роза была связана с Венерой и по ряду версий произошла от слёз Венеры, женщины вообще, преимущественно красавицы. Не случайно существует множество имён, связанных с розой: Роза, Розина, Розита, Розетта, Розалия, Розалинда, Розамунда и т.п. В Древней Греции роза — символ бога любви Эрота и атрибут Афродиты, которая, уколовшись шипом белой розы, проливает свою кровь на её лепестки, после чего появляются розы красного цвета [94] .

- Вместе с тем в Риме, Греции, Китае и в ряде германоязычных стран роза была цветком, связанным с похоронами и смертью. Нередко её превращали в цветок загробного царства. В романе русского писателя М. Булгакова«Мастер и Маргарита» Понтия Пилата с рассвета преследует запах розового масла, который он больше всего ненавидел. Причина, по-видимому, в связи розы со смертью. После казни Иешуа во время бури ветер несёт на балкон сорванные розы и в красной, как бы кровавой, луже пролитого вина тонут две белые розы. Здесь розы олицетворяют смерть и своим числом и цветом. Роза в романе возникает в различных вариантах в сцене бала у Воланда: Маргариту омывают розовым маслом после кровавого душа; ей на ноги надевают туфли из «лепестков бледной розы»; во втором зале стены из роз красных, розовых, молочно-белых. Роза выступает как прямой атрибут Воланда, то есть символизирует загробный мир [97] .

| Сурбаран. Святая Доротея. 1648 |

- У арабов роза, напротив, мужской символ; в еврейской каббале роза — символ единства.

- Роза символизирует число пять. В католическом обиходе чётки и особая молитва по ним называется Розарий. Розарий связан с размышлением о трёх «пятерицах», пяти «радостных», пяти «скорбных» и пяти «славных» таинств жизни девы Марии, атрибутом которой тоже является роза. Роза в католицизме является также атрибутом Иисуса Христа, святого Георгия, святых Екатерины, Софьи, Доротеи, Валентина, Терезы и других, часто символизирует церковь вообще.

- В христианстве роза означает милосердие, милость, всепрощение, божественную любовь, мученичество, победу.

- В средневековом христианском искусстве роза символизировала небесное блаженство. Части розы тоже получили символическое значение: зелень — радость, шипы — печаль, сам цветок — слава. В финале «Божественной комедии»Данте роза является мистическим символом, объединяющим все души праведных. Каждый лепесток — душа праведного, а высший из них — Богоматерь.

- После Данте роза всё чаще символизировала духовное избранничество и совершенство, творческий порыв (в итальянском гуманистическом неоплатонизме, философии розенкрейцеров и масонов и т.д.).

- Роза как символ земной чувствительной страсти была популярна в средневековой куртуазной литературе (например, «Роман о Розе»), новоевропейской любовной лирике, эротической аллегорике XVI—XVIII веков.

- Роза стала стержневым образом-символом в искусстве романтиков (У. Блейк, Д. Г. Россети, А. Штифтер), символистов рубежа XIX — XX веков (С. Малларме, В. де Лиль-Адан, О. Уальд, А. Фет[98] ), поэтов серебряного века (А. Блок, О. Мандельштам, А. Ахматова). Афанасий Фет посвятил розе стихотворения «Роза», «Осенняя роза», «Сентябрьская роза», «Месяц и роза», «Соловей и роза» [98] . Анна Ахматова написала цикл стихотворений под названием «Шиповник цветёт. Из сожжённой тетради». Шиповник у неё в этом цикле символ вечной разлуки и тоски. Есть там и такие слова:

Шиповник так благоухал, Что даже превратился в слово.

- Красная роза — христианский символ земного мира; эмблема Адониса, Афродиты, Венеры, Сапфо; знак дома Ланкастеров; восторг, стыдливость, стыд, желание, объятие, страсть, материнство, смерть, мученичество.

- Белая роза — чистота, девственность, духовность, абстрактная мысль, тишина; знак дома Йорков; символ лютеранства (Роза Лютера).

- Красная и белая розы — единство, союз.

- Гирлянда, или венец из роз — атрибут Эроса, Купидона, святой Цецилии; блаженная душа, небесная радость, утешение в христианской вере; ангельский венец. У А. Блока в поэме «Двеннадцать» Иисус Христос «в белом венчике из роз».

- Роза на кресте — смерть Христа.

- Шип розы — страдание, смерть; христианский символ греха. Роза без шипов — неблагодарность.

- Венок на розе — небесная радость, награда за добродетель.

- Розовый сад — Новый Иерусалим.

- Небесная роза — образ дантовского Рая, образ универсума и высшего блаженства.

- Золотая роза — роза, сделанная из золота и усыпанная алмазами, ежегодно в четвёртое воскресенье поста (Воскресенье роз) освящается папой в присутствии коллегии кардиналов и вносится в храм; символ церкви, небесного благословения и радости; жалуется папой в качестве особого отличия, обыкновенно — лицу владетельного дома. По некоторым сведениям, обычай этот существовал уже при папе Льве IX; по другим — впервые встречается лишь около 1400 г.

- Серебряная роза — жилище Брахмы.

- Розетка из розы — знак семи имён аллаха в мусульманстве; в буддизме — знание, закон, путь порядка, то есть тройственная аксиома, символизируемая и лотосом; звезда, круг вселенной.

- Розовое дерево — убежище, приют.

- Роза альпийская — двести — триста лет назад служила в поэзии символом труднодостижимого идеала [26] .

- В классическом изображении роза имеет 32 лепестка, отсюда название роза ветров.

Роза в мифах и сказаниях

В разных странах существуют свои версии возникновения розы:

- В мифах древних греков роза возникла из нектара, который Эрот пролил на пиршестве богов.

- В мифологии древних римлян роза возникла из слёз Венеры.

- На Руси существовала легенда о бедной девушке-казачке, которую богатый атаман хотел насильно увести к себе. Не смирившись с такой участью, она убежала в лес и пронзила своё сердце кинжалом. На месте гибели казачки вырос куст красных роз, для защиты от злых людей покрывшийся шипами [49] .

В мифологии разных народов существует несколько версий объяснения красного цвета розы и возникновения у неё шипов:

- Роза стала красной после того, как на неё упала кровь с ноги Афродиты, уколовшейся её шипом во время поисков убитого ею Адониса.

- Роза зарделась и стала красной от удовольствия после того, как её поцеловала прогуливающаяся в Эдемском саду Ева.

- Роза стала красной от неосторожности Купидона, пролившего на её лепестки каплю вина. С Купидоном связано и происхождение шипов розы. Вдыхая аромат розы, Купидон был ужален пчелой. Разозлившись, он выстрелил в пчелу из лука и попал в стебель розы, после чего стрела превратилась в шип.

- Происхождение шипов розы связано и Вакхом. Преследуя нимфу, Вакх оказался перед непреодолимой преградой из терниев и приказал ей превратится в ограду из роз. Однако, убедившись позже, что такая ограда не сможет удержать нимфу, Вакх снабдил розы шипами.

- Похожий миф существует у алгонкинских индейцев. Глускабе, чтобы защитить розу от поедания животными, снабдил её шипами.

- В христианской религии красный цвет розы связывают с кровью Христа, пролитой на кресте. Белую розу связывают со слезами, пролитыми Марией Магдалиной.

- Нередко красный цвет розы связывают с огнём. Известен мотив превращения пепла сожжёных христианских мучеников в красные розы. В иранской легенде о Заратустре его уложили на ложе из пепла с целью умерщвления, но пепел превратился в красные розы.

- В арабском мусульманском мифе белая роза — это пот, упавший с Мухаммеда на землю, который выступил на его пути к небу.

Роза встречается в легендах и сказках многих народов:

- В иранских легендах и сказках традиционен мотив любви соловья к розе. Соловей вскрикивает, если срывают розу. Роза красна от крови влюблённого в неё соловья. Если роза выступает олицетворением юности и красоты, радующей глаз, то соловей является лучшим певцом и эталоном красоты в музыке. У литовцев также существует сказка о безответной любви к красавице певца Дайнаса, который от горя утопился и превратился в соловья. Только тогда красавица почувствовала к нему любовь, тоже умерла от горя и превратилась в столиственную розу, цветущую тогда, когда соловей перестаёт петь [99] . В сказке Ханса Кристиана Андерсена»Свинопас» говорится:

На могиле у отца принца вырос розовый куст несказанной красоты; цвёл он только один раз в пять лет, и распускалась на нём всего одна-единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что, впивая его, можно было забыть все свои горести и заботы. Ещё был у принца соловей, который пел так дивно, словно у него в горлышке были собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете.

- В некоторых сказках используется способность шиповника образовывать непроходимые заросли. В сказках братьев Гримм «Шиповничек» и Шарля Перро«Спящая красавица» описывается один и тот же сюжет, в котором принцесса или просто красавица засыпает по желанию злой колдуньи на много лет и просыпается в назначенный час (по велению судьбы), когда её находит принц, пробравшийся через непреодолимые для других людей заросли терновника или шиповника.

- В германской традиции роза принадлежит гномам, карликам и феям и находится под их защитой.

- В Германии галл, образующийся на диком шиповнике в виде моховидного круглого нароста, называют Schlafapfel — «сонное яблоко». Существует поверье, что если положить «сонное яблоко» под голову, то человек будет спать, пока его не уберут. Чтобы предохранить дом от несчастий, его втыкают за кухонные балки. Это поверье связано с существующими у разных народов мифами об убийстве бога-солнца (и наступлении зимы) стрелой, изготовленной из чужеродного растения-омелы [100] .

Роза в других видах народного творчества

В пословицах и поговорках

Пословицы многих народов противопоставляют красоту цветков розы и её шипы и употребляются в том смысле, что всё привлекательное имеет и недостатки:

- «Нет розы без шипов» — в русском, английском (There is no rose without a thorn), французском (It n’y a pas de rose sans épines), турецком языках;

- «Кто розы собирает, не боится шипов» — в азербайджанском и крымско-татарском языках;

- «Кто любит розу, любит и шипы» — в узбекском и армянском языках;

- «Не бывает розы без шипов, жемчужины — без раковины» — в узбекском языке;

- «Где бы ни была роза, рядом с ней всегда шип» и «Роза — друг шипа» — в персидском языке;

- «Нет розы без шипов, нет меда без яда» — в туркменском языке;

- «Нет розы без шипов и любви без соперников» — в курдском языке.

Другие поговорки имеют противоположный смысл — во всём плохом может быть и что-то хорошее:

- «Из шипов выходят розы» — в арабском языке;

- «Мать его — лук, отец — чеснок, а сам вырос розовым вареньем» — в турецком языке.

Третьи используют нежность розы и её аромат:

- «Что тверже камней? Человек! Что розы нежней? Человек!» — в персидском языке;

- «Человек твёрже камня и нежнее розы» и «Что понимает буйвол в аромате розы?» — в пуштунском языке;

- «Чужая роза не пахнет» — в турецком языке;

- «Законченное дело пахнет розами» — в туркменском языке;

- «Тот, кто не умеет быть благодарным, не станет благоухать, даже если его осыпать сотней лепестков роз» — во вьетнамском языке.

Во французском языке существует множество выражений с участием розы. Если Вы хорошо выглядите, говорят, что Вы «свежи, как роза» — fraîche comme une rose. Если французы сомневаются в Вашей гигиене, они скажут, что Вы «не чувствуете розу» — ne sentent pas la rose. «Сентиментальная история» по-французски — «история в розовой воде» — histoire dans l’eau de rose. Выражение «открыть все тайны» по-французски означает найти «горшочек роз» — decouvrir le pot aux roses [101] .

В загадках

Загадка в русском фольклоре: «Стоит колюка на вилах, одета в багрянец; кто подойдёт, того кольнёт.» В сербохорватском: «Сви царићи у црвено, сам цар у зелено», что можно перевести как «Все царевны в красном, а сам царь в зелёном» [102] .

В песнях

В русских народных песнях встречается мотив «постель для старого мужа», где молодая жена стелет постель из крапивы и шиповника. Подобные песни зафиксированы в Пермской и Курской губерниях, в Терской области [103] :279 , а также в Вятской губернии:

Я старому сноровлю, Сноровлю, сноровлю: Постелюшку постелю, Постелю, постелю, — В три рядочка кирпичу; В четвертый шипицу колючую, Колючу, колючу; Крапиву шипучую, Шипучу, шипучу [104] :87 .

О розе сочинено много народных песен. Сербская народная песня называется «Oj, ruzice rumena» — «Ой, роза румяная», болгарская — «Бяла роза» — «Белая роза», венгерская — «Видишь розу», грузинская — «Я любовалась розою», цыганская — «Две розы». На финском есть народные песни «Роза в долине» и «Роза у дороги». Орловский русский народный хор исполняет песню «В саду роза бело-розовая». Существует песня неизвестных авторов «Сорвали розу».

Роза в музыке

Шуберт сочинил музыку к песням «Гирлянда роз» на слова Ф. Клопштока, «Роза» на слова Ф. Шлегеля и «Дикая роза» на слова неизвестного поэта, Вагнер к песне «Роза» на слова П. Ронсара. Русский композитор Алябьев сочинил музыку к песне «Роза» на слова С. Толстого. Глинка написал песню «Где наша роза» на слова А. Пушкина, а Даргомыжский — к песням «О дева-роза, я в оковах» на слова А. Пушкина, «О, счастливица ты, роза» и музыку для дуэта «Дева и роза» на слова А. Дельвига. Михаил Кузьмин написал романс «Дитя и роза», Александр Чернецкий — «Увядшие розы» на слова А. Погоржельского [105] .

Лайма Вайкуле и другие исполнители поют песню «Чёрная роза», которую принято считать народной, хотя автором её слов (позднее изменённых) является Александр Кусиков, эмигрировавший в 1925 году во Францию [106] .

Роза в архитектуре

Розетка — основной и древнейший элемент стилизованных орнаментов в архитектуре. Розетка найдена в развалинах дворца в Ниневии и до сих пор является излюбленным украшением архитектуры всех стилей [94] :91 . Розой называют круглое окно с переплётом в виде радиальных лучей в постройках романского и готического стилей XII—XV веков.

Роза в изобразительном искусстве

Роза знаменует «божественную» гармонию мироздания, служит символом святости и присутствует во многих произведениях искусства. Она присутствует на витражах средневековых храмов, на изображениях святых. В Швеции само понятие «народного творчества» называется rosemalning, то есть «живопись розы». Роза изображена на мозайке V века, хранящейся в Лувре. Изображение розы дамасской, выполненное с точностью до мельчайших подробностей, мы можем увидеть на бронзовой двери во входе в флорентийский баптистерий, выполненную Гиберти в период с 1403 по 1424 годы.

Изображение розы встречается в произведениях средневековой миниатюры (могольская живопись, армянская миниатюра, персидская миниатюра). В барочной живописи XVII века роза становится главной частью символических натюрмортов (Франс Снайдерс, Мария ван Остервейк, Эверт ван Алст). С XVII века, прежде всего в Голландии, в отдельную отрасль искусства выделяется живопись цветов и появляются картины с розами [94] :94 . Тропинин написал картину «Девушка с горшком роз» (1850 г.). Врубель написал в 1884 году картины «Шиповник», «Лилии и розы» и «Жёлтые розы», а в 1904 году «Роза в стакане» [107] [108] . Натюрморты с розами были написаны художниками-импрессионистами Огюстом Ренуаром, Ван Гогом, Эдуардом Мане, Захарием Аструком, из русских художников — Константином Коровиным. Ни один художник не сравниться по количеству картин, посвящённых крымской розе, с Константином Коровиным. На своей даче в Крыму он увлёкся написанием натюрмортов, среди которых главное место занимали розы. Он писал букеты роз в различных вазах, на фоне моря или в плетёном кресле, иногда рядом с ними возникала стройная женская фигура. Несмотря на то, что розы были в основном однотонные, художник улавливал малейшее изменение тонов при изменении освещения. Иногда в отсутствие живых роз, Коровин писал бумажные розы [19] .

Роза стала элементом орнаментов, начиная с позднего средневековья [109] . Изображение растительных орнаментов на коврах, в том числе и розы, пришло в Европу с Востока и так же старо и как и сами ковры. Подобные орнаменты изображались на стенных коврах, производившихся на фабрике братьев Гобеленов в Париже с 1662 года, получивших отсюда своё название. А уже с гобеленов изображение розы перешло на бумажные обои. С Востока пришёл в Европу и обычай наносить растительные орнаменты с красивыми цветами на одежду и ткань.

Роза в изделиях мастеров народных промыслов

Роза является неотъемлемой частью изделий мастеров русских народных художественных промыслов (жостовская роспись, гжель, хохлома, городецкая роспись), украинской петриковской росписи [uk] . Особый приём изображения розы в жостовской лаковой росписи на металлических подносах называется «тагильской розой», так как впервые этот промысел возник в Нижнем Тагиле. Гжельская роза является визитной карточкой гжельской подглазурной кобальтовой росписи. Производством фарфорорых изделий в технике гжель занимался Дулёвский фарфоровый завод. Дулёвцы переняли традиционную манеру росписи посуды розами у гжельских мастеров, но в дулёвской розе присутствуют вместо одного синего в основном четыре цвета и золото, а фирменная дулёвская роза розово-пурпурная. Городецкая и петриковская роспись — это роспись деревянных изделий, хотя первоначально петриковская роспись использовалась для украшения стен. Основные композиционные мотивы петриковской росписи — декоративные панно, напоминающие мануфактурные ковры XIX века. В ней преобладает растительный орнамент, в котором часто присутствует роза. В городецкой росписи также часто используется растительный орнамент, а основным материалом является темпера. Роза рисуется схематично в своеобразной манере письма.

Роза используется в орнаментах украинской народной вышивки. Особое место во всех народных росписях и вышивках занимала купавка, или купальница. Позднее её стали называть «розаном» или «розой» за сходство с настоящей розой. Это название держалось до середины XIX века, то есть до появления в России французских садовых роз.

В альпийских странах в XVI—XVII веках существовал обычай расписывать сундуки, служащие приданным невестам, цветущими ветвями роз и виноградом [94] :94 .

Приём огранки драгоценных камней называется огранкой розой, при этом различают голландскую розу, антверпенскую розу, полуголландскую розу, двойную голландскую розу и другие [110] .

Роза является настолько ярким символом, что даже в математике кривую назвали розой.

Традиции, связанные с розой

Праздник розы Розалий в Древнем Риме засвидетельствован с I века и отмечался в середине мая, в период, соответствующий цветению роз в Италии. Это был праздник поминовения умерших, в который на могилу принято было класть розы. Позднее у народов Средиземноморья (в Испании, Италии и Южной Франции) весенне-летний праздник троицы (пятидесятницы) назывался «розовым воскресением» (domenica rosarum, pascha rosata и т. д.) [111] [96] . В более северных странах (Голландии, Бельгии, Южной Германии и Австрии) этот праздник был передвинут на конец июня — начало июля и совмещён с Петровым днём [96] . До сих пор у болгар и македонцев перед троицей отмечаются русалии, или русальницы. У русских тоже перед троицей праздновалась русальская неделя или проводы русалки. От название этого праздника и происходит русское слово «русалка» [112] .

Особым почётом пользуется роза в Болгарии, где издавна её выращивали для получения розового масла. В Болгарии ежегодно 21 мая (по очереди в городах Казанлык и Карлово) устраивается праздник Фестиваль Розы, на котором выбирается Королева Розы [113] [114] .

30 августа в Латинской Америке и 23 августа в Европе католики празднуют День Святой Розы. Этот день отмечают все женщины, чьи имена связаны с розой, как свои именины [101] .

В чешском городе Чески-Крумлов со времён средневековья в замке Розенбергов ежегодно 17 июня проводится праздник пятилепестковой розы [115] [116] . Розенберги — угасший в XVII веке чешский графский род. Замок служил резиденцией Розенбергов в середине XIII века [117] .

23 апреля в Испании празднуется День Святого Георгия, который ещё называют Праздником розы и книги. Этот праздник является аналогом Дня Святого Валентина. В испанской версии легенды о Святом Георгии говорится о том, что из капли крови дракона, убитого Георгием, выросла алая роза, которую Георгий подарил принцессе. В этот день принято дарить девушкам алые розы, а юношам книги. Кроме того, в этот день ушли из жизни сразу два великих писателя: Мигель Сервантес и Уильям Шекспир. По этой причине 23 апреля провозглашён ЮНЕСКО Днём книги и авторского права [118] [119] .

С розами связывают и праздник Вардавар в Армении. По одной из версий название праздника связывают с корнем вард — «роза», и он означает «осыпать розами» [120] .

С античных времён сохранился обычай сыпать лепестки роз на голову жениху и невесте.

Южные славяне опускали в воду для купания новорожденного колючки боярышника и шиповника, чтобы сделать её защитой для ребенка [121] .

Роза в геральдике

С XII века роза была введена в геральдику и стала одним из наиболее устойчивых её знаков. Роза в геральдике могла быть золотого, серебряного, красного, белого и даже синего цвета. В России в XVIII—XIX веках применяли не стилизованную, а натуральную розу [96] .

- В Англии красная роза была эмблемой Ланкастеров, а белая — враждовавшей с ней династии Йорков (Война Алой и Белой розы). После примирения этих династий роза появилась в гербе короля АнглииГенриха VII, а в дальнейшем стала традиционной геральдической фигурой в Англии, так называемой Розой Тюдоров. Превращение розы в английскую эмблему произошло после крестовых походов и участия в них короля Ричарда Львиное Сердце. Ещё больше роза в качестве эмблемы укрепилась в Англии после того, как папа Римский дважды дарил золотую розу английским королям. Роза Тюдоров с настоящее время — полуофициальная эмблема Англии [96] .

- Роза изображается на гербах династии баронов Розенов, берущей начало с XIII века.

- Герб и эмблема семьи Розенбергов — красная пятилепестная роза в серебряном обрамлении.

- Роза является национальным цветком США [122][96] .

- Роза является символом и полуофициальной эмблемой Болгарии [113][96] .

- Английская роза, наряду с репейником (Шотландия) и нарциссом (Уэльс), изображена на государственном гербе Канады в ногах у щитодержателей, указывая тем самым, какие государства заложили основу канадского государства [96] .

- На гербе Финляндии изображено девять белых роз [96] .

- Один из известнейших петроглифовВаль-Камоники за сходство с цветком был назван камунской розой. Стилизованная камунская роза стала символом Ломбардии и изображена на её флаге.

- Цветущий шиповник изображён на гербе канадской провинции Альберта.

- Роза китайская является символом Пекина[123][96] .

- Белая роза является компонентом символа лютеранства — Роза Лютера.

- Роза, распускающаяся на кресте — эмблема ордена розенкрейцеров.

- Алая роза — эмблема Социалистического интернационала и входящих в него партий. Она изображается натуральной и по форме и по цвету вместе с ветвью. Отдельные партии варьируют эту эмблему, изменяя число листьев, размер и видимое число лепестков. Шведская социал-демократическая партия изображает розу алым контуром, вписанным в круг [96] .

Роза в топонимах

Существует множество топонимов, связанных с розой. Наиболее известные из них:

- Санта-Роза и Санта-Роса — распространённые топонимы в честь Святой Розы Лимской в Латинской Америке.

- Монте-Роза — горный массив, часть Пеннинских Альп.

- Розенхайм — старинный город в Баварии, известный своим ботаническим садом.

- Гулистан — множество топонимов иранского происхождения, в том числе центр Сырдарьинской области Узбекистана.

Источник

.jpg)

_Wohlfahrtsmarke_Dornr%C3%B6schen_1964_20_Pf.jpg)