Способы замедления действия промежуточных реле

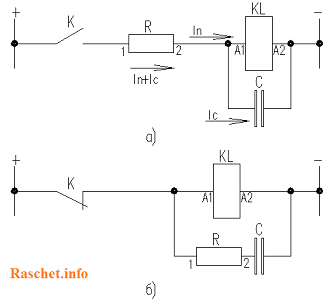

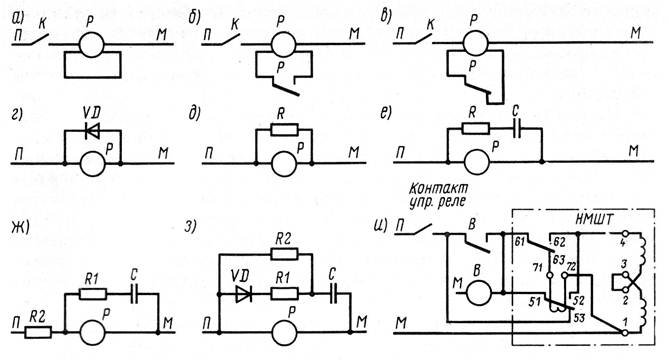

Рис.1 – Схемы включения для получения замедления обычных промежуточных реле

На рис.1 а и б показаны схемы включения промежуточного реле, в которых замедление при срабатывании и возврате достигается с помощью дополнительных сопротивлений и конденсаторов.

В схеме на рис.1 а при замыкании пусковых контактов K на схему подается напряжение U. В первый момент после включения происходит заряд конденсатора С током Ic, для чего требуется некоторое время. Через сопротивление R в этом режиме проходит сумма токов: Ic и Iп, поэтому на сопротивлении R создается повышенное падение напряжения, а напряжение на обмотке реле будет ниже величины срабатывания.

По мере заряда конденсатора ток Ic будет снижаться, падение напряжения на сопротивлении R будет уменьшаться, а на обмотке реле KL, соответственно увеличиваясь, достигнет величины напряжения срабатывания.

При размыкании контактов K конденсатор разряжается на обмотку реле KL, задерживая тем самым ее возврат в исходное положение. Таким образом, данная схема обеспечивает определенную выдержку времени при срабатывании и возврате.

Величина выдержки времени регулируется соответствующим подбором величин сопротивлений R и емкости конденсатора С.

Схема на рис.1 б обеспечивает замедление при возврате реле. В нормальном режиме контакт K замкнут, конденсатор С заряжен. При размыкании контакта K конденсатор С разряжается на обмотку реле KL, некоторое время поддерживая в ней прохождения тока, вследствие чего отход якоря реле KL происходит с замедлением.

Сопротивление R ограничивает ток, проходящий через конденсатор С в момент замыкания контактов K.

При замыкании контактов K реле KL срабатывает без замедления, так как на его обмотку подается полное напряжение. Изменяя величину сопротивления R и емкости конденсатора С можно регулировать величину выдержки времени возврата реле.

Источник

Методы ускорения и замедления срабатывания электромагнитов и электромагнитных механизмов

Для электромагнитов, время срабатывания которых должно отличаться от нормального (0,05 — 0,15 с.) в ту или иную сторону, необходимы специальные меры для обеспечения временных параметров. Эти меры могут быть направлены либо на изменение конструкции и параметров электромагнита, либо на применение схемных способов изменения времени срабатывания. В связи с этим эти методы и получили название — конструктивные или схемные методы.

Конструктивные методы уменьшения времени срабатывания

Время трогания элекромагнита. Для уменьшения времени трогания конструктивным способом уменьшают вихревые токи в магнитопроводе электромагнита, которые увеличивают время трогания, так как они демпфируют магнитный поток при его изменении. Для этого магнитопровод электромагнита выполняют из магнитных материалов с высоким удельным электрическим сопротивлением. В массивных частях магнитопровода выполняют специальные прорези, пересекающие пути вихревых токов. Магнитопровод выполняют шихтованным из листов электротехнической стали.

Время движения электромагнита. Для уменьшения времени движения стремятся уменьшить ход якоря, уменьшить массу якоря и связанных с ним подвижных частей. Уменьшают трение в осях или между подвижными и неподвижными деталями конструкции. Применяют вращение якоря на призме, а не в осях.

Схемные методы уменьшения времени срабатывания электромагнита. В тех случаях, когда конструктивные метода малоэффективны или не применимы, используют схемные методы изменения временных параметров электромагнитов. Схемные методы воздействуют только на время трогания электромагнита через его параметры.

Время трогания электромагнита при срабатывании можно уменьшить, если одновременно с увеличением напряжения питания электромагнита ввести в цепь катушки добавочное сопротивление Rд такой величины, чтобы установившееся значение тока в обмотке электромагнита при этом не изменилось, т.е.

Уменьшение времени трогания здесь получается за счет

Недостатком этой схемы является то, что эффект достигается за счет пропорционального увеличения мощности, теряемой в добавочном сопротивлении.

В схеме на рис. 2 последовательно с обмоткой электромагнита включен добавочный резистор, шунтированный конденсатором. Напряжение питания в этой схеме также увеличивается. Однако добавочный резистор подбирается также как и в схеме рис. 1. Форсировка процесса срабатывания здесь получается за счет того, что в первый момент после подачи напряжения незаряженная емкость С создает дополнительный путь для тока. Поэтому за счет тока зарядки конденсатора в обмотке электромагнита ток растет быстрее. Переходный процесс, до момента трогания якоря, в этом случае описывается следующими уравнениями:

Для рассматриваемой схемы существует значение оптимальной емкости, при которой время срабатывания получается минимальным

Недостатком этой схемы является наличие конденсатора, емкость которого обычно значительна.

Недостатком схемы является наличие размыкающего контакта.

Методы увеличения времени срабатывания электромагнитных механизмов

Для увеличения времени срабатывания электромагнитов используют все общие факторы, приводящие к увеличению, как времени трогания, так и времени движения. Среди этих методов могут быть как конструктивные, так и схемные методы.

Из конструктивных методов, приводящих к увеличению времени движения используются такие факторы как увеличение хода якоря, увеличение веса подвижных частей, мехенические и электромагнитные демпферы. Последние нашли применение в реле, создающих большие выдержки времени, например, реле времени.

Электромагниты с электромагнитным демпфером могут обеспечивать выдержку времени при отпускании до 8-10 с.

Для изменения времени срабатывания электромагнитов схемными методами наиболее распространенными схемами являются следующие.

В тех случаях, когда напряжение питания фиксировано, время трогания при включении может быть увеличено включением добавочного сопротивления Rд последовательно с обмоткой электромагнита. Увеличение времени трогания здесь получается вследствие уменьшения установившегося значения тока в цепи. Вместо резистора можно включить также индуктивность, что увеличивает постоянную времени цепи, не изменяя установившегося тока.

Для увеличения времени трогания электромагнитных механизмов при отключении применяются схемы, приведенные на рис. 5. а) б) в)

Увеличение времени трогания электромагнитных механизмов в этих схемах получается за счет того, что после размыкания цепи в контурах (R,L-Rш), (R,L-VD) (рис. 5 а,б) возникающая в катушке э.д.с. самоиндукции создает ток, который тормозит спадание магнитного потока в электромагните. Задержка времени трогания определяется временем затухания тока в контурах, которое зависит от параметров этих контуров.

В схеме рис.5,в задержка времени трогания электромагнита при отпускании происходит за счет того, что после размыкания цепи заряженная емкость С разряжается в контуре (C,Rш-R,L) и ток разряда задерживает спадание потока в электромагните.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Методы изменения временных параметров реле

Нейтральные реле

1) Конструкция и принцип действия нейтрального реле (рис. 4.1).

2) Обозначение контактов нейтрального реле в схемах, нумерация контактов.

3) Особенности малогабаритных реле автоблокировки.

В ряде устройств требуется иметь замедление на срабатывание или отпускание реле. Существуют конструктивные и схемные способы изменения временных параметров реле. Ранее было сказано, что для замедления на отпускание нейтральных реле применяют медные гильзы. В ряде случаев на месте первой катушки устанавливают сплошную медную гильзу, представляющую собой короткозамкнутый виток. При выключении тока изменяющееся магнитное поле наводит в медной гильзе э. д. с., вследствие чего в ней протекает ток, который создает магнитный поток, поддерживающий исчезающее магнитное поле. Этим достигается замедление на отпускание. Время замедления зависит от массы гильзы (чем она больше, тем больше замедление) и приложенного напряжения. Практически этим способом достигается замедление реле на отпускание: нейтральных реле НМШМ — до 0,6 с; АНШМ до 0,9 с.

В устройствах СЦБ широко применяют схемные методы изменения временных параметров реле.

Приведем девять схем изменения временных параметров реле.

Применение короткозамкнутой обмотки (рис. 4.4, а), в которой при размыкании цепи индуцируется э. д. с. и протекает ток, создающий магнитный поток, совпадающий по направлению с исчезающим рабочим магнитным потоком, обеспечивая замедление на отпускание якоря. Короткозамкнутая обмотка создает также замедление на срабатывание реле, так как при включении цепи в короткозамкнутой обмотке также индуцируется э. д. с. и протекает ток. Создаваемый им магнитный поток в этом случае препятствует нарастанию рабочего магнитного потока.

Если по условиям работы реле требуется обеспечить замедление только на отпускание или только на притяжение якоря, то применяют схемы, изображенные на рис. 4.4,б или в соответственно. Применение короткозамкнутой обмотки дает меньшее замедление на отпускание по сравнении с медными гильзами (примерно 0,2 с).

Рис. 4.4. Схемы изменения временных параметров

Роль короткозамкнутой обмотки может выполнять рабочая обмотка при шунтировании ее диодом (рис. 4.4, г) или резистором (рис. 4.4, д). Последний способ менее эффективен, так как резистор снижает индуцируемый ток.

Для исключения короткого замыкания при пробое диода последовательно с ним может включаться резистор, однако время замедления при этом снижается.

Наиболее распространенным и эффективным способом получения замедления на отпускание является подключение параллельно обмотке реле конденсатора (рис. 4.4, е). После размыкания цепи конденсатор разряжается на обмотку реле. Для ограничения тока заряда конденсатора последовательно с ним включают резистор. При включении второго резистора последовательно с обмоткой реле достигается замедление на отпускание и притяжение якоря (рис. 4.4, ж). При замыкании цепи вследствие падения напряжения на резисторе R2 от тока заряда медленно нарастает напряжение на конденсаторе и достигается замедление реле на срабатывание. После размыкания цепи конденсатор разряжается на обмотку реле, чем достигается замедление на отпускание якоря.

При необходимости быстрого заряда и медленного разряда конденсатора используют комбинированную схему с разделением цепей заряда и разряда диодом (рис. 4.4, з). Конденсатор в этом случае заряжается через диод VD и резистор R1 с малым сопротивлением. Конденсатор разряжается на обмотку реле через резистор R2 с большим сопротивлением. Применение конденсаторов различной емкости позволяет получить необходимые замедления на отпускание от нескольких миллисекунд до минуты и более.

Электрические характеристики наиболее распространенных типов нейтральных реле приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

| Тип реле | Сопротивление обмоток, Ом | Напряжение, В | Замедление на отпускание, с | ||

| Срабатывания | отпускания | номинальное | |||

| НМШ1-1800; НМ1-180 | 2х900 | — | |||

| НМШ 1-7000; | 2х3500 | — | |||

| НМ 1-7000 | |||||

| НМШМ1-700; | 1х700 | 0,45 | |||

| НММ1-700 | |||||

| НМШ2-4000; | 2х2000 | — | |||

| НМ2-4000 | |||||

| НМШМ1-1400; | 2х700 | 0,2 | |||

| НММ1-1400 | |||||

| НМШ4-3.4; | 2х1,7 | — | — | — | — |

| НМ4-3.4 | |||||

| НМШ4-3000; | 2х1500 | — | |||

| НМ4-3000 | |||||

| НМШ 1-400; | 2х200 | 7,5 | 2,5 | — | |

| НМ1-400 | |||||

| НМШ2-900; | 2х450 | 7,5 | 2,3 | — | |

| НМ2-900 | |||||

| НМШМ4-250; | 1х250 | 7,5 | 2,3 | 0,5 | |

| НММ4-250 | |||||

| НМШМ4-500; | 2х250 | 7,5 | 2,3 | 0,2 | |

| НММ4-500 | |||||

| АНШ2-2 | 2х1 | — | — | — | — |

| АНШ2-40 | 2х20 | 1,2 | 0,29 | 1,8 | — |

| АНШ2-1600 | 2х800 | 8,0 | 2-3,1 | — | |

| АНШМ2-380 | 1х380 | 7,5 | 1,8 | 0,9 | |

| АНШМ2-760 | 2х380 | 7,5 | 1,8 | 0,5 | |

| АНШ5-1600 | 2х800 | 8,0 | 1,4-2 | — | |

| НР2-2 | 2х1 | — | — | — | — |

| НР2-900 | 2х450 | 7,5 | 2,5 | 0,9 | |

| НР2-2000 | 2х1000 | 6,5 | 2,4-3 | — |

Для замыкания и размыкания цепей с выдержкой времени в устройствах СЦБ, широко применяют реле с термическими включателями (НМШТ, АНШМТ-380 и др.). Эти реле, кроме контактов, управляемых электромагнитной системой, имеют тройники (51-52-53), управляемые термоэлементом (рис. 4.4, и), не связанные с электромагнитной системой.

Термовключатель представляет собой контактный тройник с пружинами из термобиметалла. На средней пружине (общий контакт) расположена нагревательная обмотка из нихромового провода марки Х15Н60.

Реле с термовключателем обычно применяют совместно со вспомогательным реле В, которое служит для контроля полного остывания термовключателя. В противном случае при повторном включении реле и горячем состоянии термоэлемента выдержка времени может уменьшиться. Перерыв между действиями термоэлемента при нормальной работе должен быть достаточным для полного остывания нагревательного элемента (5—7 мин).

Как работает термовключатель:При замыкании цепи ток проходит через контакт управляющего реле и через контакты 51-53 термовключателя, контролируя его холодное состояние. В результате возбуждается вспомогательное реле. Затем через фронтовой контакт реле В и тыловой контакт 61-63 основного реле создается цепь нагревательной обмотки термовключателя. После нагрева он замыкает контакты 51-52 и включает обмотку основного реле (НМШТ), которое срабатывает, отключая контактом 63 обмотку термовключателя и получая питание через собственные контакты 61-62. Время срабатывания можно регулировать от восьми до 18 с.

Реле НМШТ-1800 предназначено для работы при номинальном напряжении 24 В. Автоблокировочное малогабаритное реле АНШМТ-380 имеет аналогичное устройство и схему включения и рассчитано на номинальное рабочее напряжение 12 В.

Вопросы для самоконтроля по пункту:

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник