- способы семантизации лексического материала статья на тему

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

- Знакомство учащихся с новыми лексическими единицами

- Почему забывается иностранный язык

- Как правильно учить иностранные слова

- Упражнения на уровне слова

- Упражнения на уровне словосочетания

- Упражнения на уровне предложения и сверхфразового единства

- Литература

способы семантизации лексического материала

статья на тему

В данной статье подробно разобран один из этапов презентации лексического материала на уроке иностранного языка, а именно способы семантизации вводимой лексики. Приведены примеры на испанском языке.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| semantizatsiya_leksiki_na_primere_ispanskogo_yazyka.doc | 45.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Способы семантизации лексических единиц на примере испанского языка

Семантизация лексического материала является неотъемлемой частью его презентации. Семантизация – это способы и пути раскрытия значения того или иного слова или выражения. Выбор способа семантизации в каждом отдельном случае определяется характером слова, его принадлежностью к активному или пассивному минимуму, этапом обучения и уровнем обученности учеников. Существует обширный выбор средств и способов семантизации, при помощи которых раскрытие значение изучаемых лексических единиц и их осмысление должно обеспечиваться через использование реальных и условно – реальных ситуаций, что обеспечивает правильное понимание и осознание воспринимаемого материала.

Существует множество способов семантизации , которые принято объединять в два основных вида: беспереводные (одноязычные) и переводные (с использованием родного языка) . Оба вида включают в себя несколько различных способов. Стоит заметить, что на протяжении долгого времени в отечественной методике отдавалось предпочтение осмыслению нового материала благодаря его переводу на родной язык. Считалось, что таким образом материал усваивается лучше и прочнее за счет его сознательности. На сегодняшний день, отношение к использованию родного языка изменилось, появилась идея прямого метода, то есть устранение родного языка при изучении иностранного. Таким образом, можно сказать, что предпочтение отдается беспереводным способам. Беспереводные способы можно, в свою очередь, разделить на две основные ветви: невербальные (наглядность, мимика и жесты) и вербальные: контекстуальные, использование известных способов словообразования, синонимы, антонимы, ассоциативные (слова, созвучные со словами из родного языка), шкалы и обобщающие способы.

Рассмотрим каждый из беспереводных способов подробнее.

Невербальные беспереводные способы.

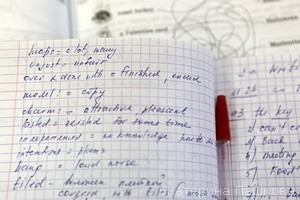

Наглядный способ согласно своему названию, требует какого-либо визуального сопровождения. Здесь широко используются слайды, фоторгафии, рисунки, таблицы, предметы.

Этот способ применяется для раскрытия значения слов, обозначающих реальные предметы, простые понятия, выраженные конкретными существительными, например, животные, члены семьи, действия, глаголы движения, виды спорта: ventana, abuela, corer, flor etc. Он не предназначен для семантизации абстрактных понятий, типа amistad, tristeza, memoria etc.

Мимика и жесты так же относятся к наглядному способу семантизации лексического материала и используются как дополнительный способ для раскрытия значения. Ряд глаголов особенно глаголов действия) может быть введен через непосредственную демонстрацию этих действий в пантомиме. Например, bostezar – зевать, tocar – прикоснуться к чему-либо, masticar – жевать, apretar – надавить — большим пальцем изобразить нажатие кнопки, и т.д. Такие способы, как мимика и жесты можно использовать как дополнительные для раскрытия значений прилагательных, выражающих настроение или эмоциональное состояние человека, например: estar feliz– (быть счастливым) счастливо улыбаться.

Положительная сторона данного способа семантизации: яркость показа, его визуальная поддержка вводимого понятия – увиденные образы откладываются в долговременной памяти учащихся. Минус заключается в том, что не все понятия можно ввести одной наглядностью, а путь введения лексики посредством мимики и жестов может привести к неоднородности определения вводимого слова, к различию в его определении.

Вербальные беспереводные способы.

Семантизация через обобщение.

Этот способ используется в случаях, когда необходимо объяснить обобщающие понятия, такие как familia, animales, etc. Учитель перечисляет входящие в понятие слова, а затем объединяет их в один класс: madre, padre, hermano, abuela= familia; manzana, naranja, banana = fruta etc.

Семантизация через использование синонимов и антонимов.

Выбрав такой способ, учитель может объяснить значение почти всех частей речи. Выбор между использованием синонимов или антонимов здесь определяется самой природой слова, т.е. тем способом, через который его значение легче объяснить. Например, значение слова lujoso (роскошный) одинаково удобно объяснить за счет использования как синонимов (esplendido, magnifico), так и антонимов (modesto, miserable, pobre); в то время, как значение слова gentil (вежливый) легче всего объяснить с помощью антонимов: rudo, brutal, bruto.

Данный способ семантизации имеет свои плюсы и недостатки. К положительным чертам определенно можно отнести тот факт, что ученики, помимо знакомства с новым словом, имеют возможность вспомнить ранее изученные, то есть идет своего рода активизация уже известного лексического материала, и в тоже время, его расширение. Но данный способ не всегда позволяет точно определить значение слова, так как полных синонимов и антонимов нет, любой из них имеет определенный оттенок значения, поэтому зачастую любой синоним и антоним требует дополнительных уточнений особенности его употребления: lujoso – дорогой , роскошный, esplendido — великолепный , роскошный.

Семантизация через использование известных способов словообразования/ словообразовательных элементов.

Ученики могут легко понять значение новых слов, образованных при помощи уже известных им суффиксов, приставок и аффиксов. Сюда входят следующие способы словообразования:

а) суффиксально-префиксальный способ словообразования:

В испанском языке имеются характерные частям речи суффиксы и префиксы: des cargar – разгружать; confort able — удобный и пр. Часто встречаются слова, которые по значению совпадают с английскими: impossible (невозможный), irresponsible (безответственный) и т.д.

б) словосложение: limpiaparabrisas – дворники etc.

в) конверсия, т. е. переход одной части речи в другую: recorder- recuerdo, encontrar-encuentro, capitan – capitanear etc.

Семантизация через ассоциации

Ассоциативный способ – способ, основанный на созвучии с родным языком. В таких случаях, значение слова уже понятно ученикам, так как оно идентично их значениям в русском языке, например: compromiso, vicepresidente, balance, garantizar, intensivo, agresivo, leyenda, hamaca. Учитель должен произнести слово, чтобы предупредить фонетические ошибки при самостоятельном чтении слов учащимися.

В тех случаях, когда вводимое понятие выражает какую-либо степень, можно использовать способ шкалы. Например, при объяснении слова «caluroso» можно нарисовать шкалу и отметить на ней уже знакомые слова «caliente» и «frio». Затем отметить «caluroso» на этой шкале. Ученики поймут, что относительно холода и жары «caluroso» означает «тепло».

Семантизация через контекст (контекстуальная догадка).

Данный способ является самым сложным, он требует хорошего уровня обученности учеников и помимо конкретных слов и предметов, применяется для объяснения абстрактных понятий. Способ семантизации через контекст можно назвать самым важным, так как демонстрирует новое слово во фразе, в речи, развивает догадку и предполагает попутное развитие навыков восприятия иноязычной речи на слух (аудирование).

При объяснении, учитель может использовать небольшие условно-речевые ситуации с использованием новых слов или дефиниции на иностранном языке, чтобы учащиеся точно поняли значение слова. При этом, учитель должен адаптировать уровень контекста до того, которому соответствует уровень знаний учеников. При этом важно помнить о том, что контекст употребления слова должен быть однозначным, понятным, легко выводимым, например: Maria suspendio su trabajo de control y por eso esta afligida (Мария провалила контрольную работу и поэтому она огорчена). Учащиеся могут понять слово по расположению его в предложении, по соседству и сочетаемостью с другими словами, по общему смыслу фразы.

Переводные (двуязычные) способы семантизации.

Исходя из названия, при использовании переводных способов идет перевод слова на родной язык. Существует два переводных способа:

- перевод вводимого понятия на родной язык;

- перевод толкования понятия на родной язык.

Это наиболее привычный и распространенный способ семантизации. Как и все способы раскрытия значения слова, переводные способы имеют свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести заметную экономию времени на уроке, что позволяет ввести наибольшее количество новых единиц за период одного урока, а так же четкую дефиницию значения слова – положительная сторона данного способа является наиболее заметной в тех случаях, когда некоторые значения совпадают, как в примере «lujoso – дорогой , роскошный, esplendido — великолепный , роскошный».

Но при этом интерес и мотивация учеников снижается при постоянном использовании данного способа. Поэтому данный способ лучше всего применять в тех случаях, когда значения лексической единицы трудно или невозможно раскрыть посредством использования других способов семантизации, а так же, когда уровень обученности учеников не является достаточным для их использования.

Каждый из перечисленных способов имеет свои достоинства и недостатки: «беспереводные способы развивают языковую догадку, увеличивают практику в языке, создают опоры для запоминании (напр созвучность), усиливают ассоциативные связи. Вместе с тем они требуют больше времени и не всегда обеспечивают точность понимания. Перевод же экономен в отношении времени, универсален в применении, но увеличивает возможность межъязыковой интерференции» (Н.Д. Гальскова, 2006: стр 207).

Подготовка учителя к объяснению новой лексики сводится к следующему:

1) проводится анализ новой лексики с целью определения трудностей и группировка по трудностям;

2) определяется дозировка новых слов и форма организации ознакомления с ними;

3) определяются способы семантизации лексики и пути ее предъявления – индуктивный или дедуктивный;

4) составляется комментарий для каждого отдельного слова и подбирается иллюстративный материал;

5) определяются типы и виды упражнений для первичной тренировки и последовательность их выполнения (Н.Д. Гальскова, 2006: стр 209).

Источник

Знакомство учащихся с новыми лексическими единицами

Почему забывается иностранный язык

- отсутствует практика в иноязычной речи,

- нет потребности в общении на ИЯ,

- нет языковой среды.

Количество слов чужого языка огромно, и каждое слово имеет свою звуковую форму, свое значение (чаще: значения), сферу употребления. Работа для усвоения слова либо не ведется, либо охватывает такую лексику, которая в дальнейшем оказывается не нужной, не повторяется, не используется в речи, а, следовательно, забывается. Для формирования лексического навыка установления прочных парадигматических связей (т.е. связаны с различными уровнями грамматических, фонетических и других парадигм) слов абсолютно необходимо. Данный факт доказали психофизиологические исследования, именно эти связи обеспечивают прочность запоминания.

Следовательно, нужна продуманная работа над лексическими единицами (ЛЕ). Следует учитывать тот факт, что даже в родном языке у человека имеется активный запас (ЛЕ, которые он употребляет в своей речи), и пассивный запас лексики, которую он понимает.

Из этого следует, что лексический минимум по ИЯ тем более должен включать две части: активную и пассивную лексику.

Как правильно учить иностранные слова

Активный минимум должен быть меньше пассивного, так как усвоение слов для использования в своей речи требует больших усилий и большей затраты времени. При использовании ЛЕ для выражения мысли требуется извлекать из памяти звуковую форму, выражающую нужное значение, сочетать ЛЕ с другими, образовывать ее грамматические формы. Наукой установлено, что активный минимум по ИЯ должен быть в 2,5-3 раза меньше пассивного, в который он входит как ядро.

Обратимся к приемам работы над лексикой. Вводить новые слова учителю приходится почти на каждом уроке. При этом возникает ряд вопросов:

- как предъявить новые слова?

- в каком количестве?

- как объяснить значение слов?

Вводить слова следует в определенном контексте. Это формирует первичное поле, определенное словесное окружение, а значит, и ассоциации. Чем обширнее ассоциативные связи, тем выше процент запоминания и разнообразнее контекст употребления слова. Отсюда вытекает необходимость создания различных связей слова в различных контекстах. На данном этапе возможно установление парадигматических связей слов как по формальному признаку (учитывая особенности звуковой, графической формы, грамматические особенности), так и смысловых связей на уровне контекста употребления в определенных ситуациях. Обеспечить расширение контекста невозможно без соединения смежных семантических полей.

Как лучше ознакомить учащихся с новым словом? Выбор зависит от особенностей самого слова, характерных особенностей группы обучаемых, а также лингвистической и профессиональной компетенции учителя.

Как известно, наглядность бывает разная: предметная наглядность (т.е. те предметы, которые находятся в классе или могут быть у учителя и учеников); изобразительная наглядность, наглядность действием (показать действие), звуковая и контекстуальная.

Критериями для выбора определенного вида наглядности являются:

- доступность,

- простота,

- целесообразность.

Семантизация с помощью синонимов/антонимов

Зная слово «beautiful” («красивый»), учащиеся могут легко догадаться о значении слова «ugly” («безобразный, уродливый»), при этом учащиеся должны четко понимать, что такое антоним.

Способ ознакомления с новой лексикой посредством синонимов и антонимов тесно связан с использованием известных учащимся способов словообразования.

Семантизация с использованием известных способов словообразования

Этот способ позволяет ввести слово в определенную парадигму, что способствует установлению более прочных парадигматических связей данного слова. Имеется в виду:

- суффиксально-префиксальный способ словообразования;

- словосложение;

- конверсия.

Перевод слова

Оправдано, если в дальнейшем предполагается активная тренировка данного слова в различных контекстах или данное слово не имеет большого интереса с точки зрения перечисленных способов семантизации.

Найти слово в словаре/разных словарях, включая одно- и двуязычные словари, словари синонимов т.д., организовав конкурс на быстроту и правильность перевода.

При этом мы можем решить несколько важнейших задач:

- сформировать навык самостоятельной работы (при систематическом использовании данного способа);

- сделать учащихся независимыми пользователями;

- сместить акцент с «учить» на «учиться».

Развитие языковой догадки через контекст

Данный способ семантизации является сложным для учителя и самым важным для практического овладения языком. Приемы здесь могут быть разными, от дефиниции на ИЯ до составления небольших образных и понятных ситуаций с использованием новых слов. Важно помнить: контекст употребления слова должен быть однозначным, понятным и легко выводимым.

Какой способ семантизации выбрать зависит от самого слова, его формы, значения и употребления, от тех трудностей, которые оно может представлять для учащихся. Гораздо важнее то, как это слово будет отрабатываться и в какие контексты нам удастся его включить. От характера тренировки зависит прочность запоминания слова.

Упражнения на уровне слова

- Выразить то же самое с помощью одного слова (Say it one word.) Можно давать различные дефиниции одних и тех же слов. Например, давая дефиниции к слову «стол», можно просто сказать: «Это то, за чем люди сидят во время еды», но можно и усложнить задачу, сделав ее более интересной и познавательной.

- Подобрать синонимы/антонимы к данному слову. Здесь учащиеся могут выбирать слова по памяти или из списка предложенных учителем слов.

- Выбрать слова с наиболее общим значением. Такие упражнения учат обобщать, генерализировать понятия.

- Расположить слова по определенному принципу или признаку. Например,

- по степени нарастания чувств (от ненависти до обожествления);

- по степени надежности (комфорта);

- по скорости передвижения (существительные или глаголы) т.д.

- Определить слово, которое не подходит к данной группе. (Choose the odd man out). Данное упражнение будет интереснее, если сделать выбор неоднозначным или не столь очевидным.

- Образовать как можно больше однокоренных слов.

Упражнения на уровне словосочетания

- Составить /подобрать словосочетания к предложенным словам.

- Добавить/подобрать к существительным 3-4 определения ( к глаголам -3-4 наречия) т.д. Можно выполнять как индивидуально, так и в парах или группах (ученические словарики окажут ощутимую пользу).

- Соединить разрозненные слова таким образом, чтобы получились идиоматические выражения/пословицы/поговорки и т.д.

- Подобрать к одному существительному как можно больше прилагательных и глаголов. Это упражнение поможет формировать как синтагматические, так и парадигматические связи слова (но зависит т от самих предложенных слов, от места упражнения в ходе изучения темы, от установки, которую дает учитель).

Упражнения на уровне предложения и сверхфразового единства

- Ответить на вопросы. Задача учителя задать вопрос, в ответе на который ученик станет использовать активную лексику.

- поставить вопросы к выделенным словам/написать вопросы, ответами на которые могут быть слова или выражения. При выполнении данного задания можно использовать разные режимы работы (индивидуальный, парный, групповой).

- Закончить следующие предложения.

- Соединить разрозненные части предложений в связный текст.

- Подобрать или придумать заголовок к картинке.

- Дать свою дефиницию слова.

- Прокомментировать пословицу.

- Сравнить героев сказки, басни, животных, города, страны и т.д.

- Составить рассказ с данными словами.

- Описать картинку.

Литература

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.

Источник