- Защита от селей

- Секрет надежной и долговременной защиты от селей!

- Содержание:

- Профилактические мероприятия

- Агромелиорация

- Использование противоселевых барьеров

- Меры защиты от селей

- Сель (селевой поток)

- Что такое сель?

- Причины возникновения селей

- Классификация селей

- Последствия селей

- Самые крупные сели в истории

Защита от селей

Защита территории и объектов инфраструктуры от селевых потоков предполагает целый комплекс инженерных и строительных мероприятий, большая часть которых направлена на предупреждение зарождения селей.

Секрет надежной и долговременной защиты от селей!

Содержание:

Профилактические мероприятия

Для предупреждения возникновения селевых потоков эффективно проведение профилактических мероприятий. Для этих целей возводят специальные инженерные сооружения, характер которых зависит от зоны селевого бассейна.

Профилактика поможет предупредить зарождение селя или ослабить действие уже зародившейся опасности. Основной профилактической мерой является укрепление грунта и растительного покрова. В зоне водосбора специалисты не рекомендуют вырубать насаждения и нарушать дерновой покров. Наиболее эффективным способом снижения селевой опасности является высадка деревьев, которые уменьшают водную массу, рассекают потоки и регулируют сток. Однако для этого требуется большого количества времени. В условиях его ограниченности прибегают к другим быстродействующим мерам. К таковым относится террасирование территории.

Наиболее эффективные противоселевые меры:

- Использование противоселевых систем (сетей и барьеров), останавливающих селевой поток и удерживающих каменный материал;

- Берегоукрепительные подпорные стены, предупреждающие размыв и защищающие здания от селевых ударов. В этом случае очень эффективно применение габионных конструкций;

- Направляющие дамбы, способствующие направлению потока и ослабляющие его действие;

- Устройство селехранилищ.

Существуют и другие гидротехнические и инженерные конструкции по защите и предотвращению схождения селей: селетрансформирующие, селеотбойные, селепропускные, селезадерживающие и селерегулирующие. Они способны регулировать и перенаправлять селевой поток, задерживать его, пропускать, трансформировать и разжижать.

Агромелиорация

В иных случаях используют агромелиоративные мероприятия для защиты от селей. Рассмотрим некоторые из них.

Первое – это глубокое рыхление, которое подразумевает под собой отведение воды посредством дрен. Второй способ – грядкование либо гребневание, заключающиеся в избавлении от излишка влаги за счет увеличения площади испарения. Узкозагонная вспашка заключается в ускорении поверхностного стока за счет образования одинаковых борозд. Под профилированием поверхности понимается формирование специального склона. Еще одним приемом для защиты от селей выступает бороздование, также ускоряющий отвод избыточной жидкости. А улучшает водный режим на участке в верхних слоях грунта метод кротования.

Использование противоселевых барьеров

Противоселевый барьер представляет собой сетчатое сооружение, задача которого заключается в удержании крупных каменных фракций селя, снижению его скорости, плотности и размеров, а также пропуск более легких частиц по руслу вниз. Установка таких противоселевых сооружений выполняется как в единственном числе, так и в виде своеобразного каскада, когда барьеры устанавливаются один за одним.

Что касается размеров сооружения, то барьеры устанавливаются на всю ширину селевой долины. Очень важно между дном и нижним канатом системы оставить проем для беспрепятственного прохождения стока и передвижения животных.

Выбор противоселевой защиты напрямую зависит от характеристик местности и самого селевого потока (сели). Поэтому все расчеты следует доверить специалистам, которые проведут грамотные инженерные расчеты.

Источник

Меры защиты от селей

Меры защиты от селей – способы и средства, направленные на уменьшение или ликвидацию селевой опасности. В общем смысле М.з. от с. направлены на регулирование (управление) селевым процессом. Непосредственными объектами регулирования служат селевый поток, селевой бассейн, т.е. факторы селеформирования, и, наконец, деятельность человека в селео- пасных районах. С этих позиций в зависимости от объектов регулирования М.з. от с. подразделяются на три основные группы.

1. Техническая – строительство противоселевых сооружений. Объектом регулирования служит собственно селевый поток, а целью возводимых сооружений – локализация или изменение пути его схода, остановка потока с помощью дамб, каналов, плотин и др.

2. Мелиоративная – мелиорация селевых бассейнов в целях регулирования поверхностного стока как важнейшего элемента селевого процесса. Способами гидро- и фитомелиорации в селевых бассейнах служат облесение и террасирование склонов, профилактический спуск озёр и др.

3. Организационно-хозяйственная – регулирование хозяйственной и иной деятельности в селеопасных районах в целях предотвращения человеческих жертв, уменьшения возможного ущерба и ослабления селевых процессов. Сюда входят мероприятия (создание нормативной правовой базы, решения органов исполнительной власти РФ, органов местного самоуправления), направленные на максимальное сохранение лесного покрова на склонах гор, ограничение нагрузки на горные пастбища, контроль и оповещение в селеопасных районах и др.

Наилучшие результаты дает сочетание всех групп мер защиты, в особенности мелиоративной и технической. Весь комплекс М.з. от с. осуществляется противоселевой службой.

Меры безопасности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ – комплекс специальных правил, приёмов и способов выполнения работ, направленных на создание условий для эффективного ведения АСДНР в зоне чрезвычайной ситуации и обеспечение безопасности личного состава аварийно-спасательных формирований и населения. Этот комплекс включает: крепление или обрушение конструкций разрушенных зданий и сооружений, угрожаю-щих обвалом; соблюдение правил при выполнении неотложных работ на коммунально-энергетических сетях, на заражённой местности вредными веществами, при работе в условиях плохой видимости и ночью.

Меры по обеспечению экологической безопасности – действия, снижающие уровень экологической опасности или направленные на снижение потенциальной возможности возникновения экологической опасности. М. по о.э.б. включают в себя комплекс экологических, экономических, юридических и социальных законов и нормативов, обеспечивающих снижение экологической опасности, а также деятельность по предотвращению чрезвычайных экологических ситуаций, обусловленных стихийными бедствиями.

Источник

Сель (селевой поток)

Сель – разрушительная природная сила. Стремительно несущаяся масса, состоящая из грязи, крупных и мелких минеральных включений, вырывает с корнем растущие на склоне деревья, разрушает постройки и инженерные объекты, приводит в негодность сельскохозяйственные угодья. Очевидец, находящийся неподалеку от потока, чувствует, как дрожит земля, слышит оглушающий грохот сталкивающихся камней. Сели опасны не только разрушающим потенциалом, но и внезапностью появления.

Что такое сель?

Сель – это спускающийся со склона поток, включающий крупные камни, обломки и мелкие частицы горных пород.

Селевые процессы происходят во всех горных уголках планеты. На территории России около 20% земель подвержены возникновению опасного явления. Грязевые потоки часто наблюдаются на Кавказских, Уральских, Карпатских, Крымских, Памиро-Алайских, Колымских, Баргузинских хребтах, на Алтае, Саянах и Тянь-Шане.

Горный поток перемещается волнообразно, его фронтовая часть возвышается над поверхностью склона, неся и перекатывая валуны и грязевые комки. Ниже приводятся основные характеристики селей:

- фронт достигает в высоту от 5 до 25 м;

- длительность – до 3 часов;

- длина селевого русла – от 10 м до десятков километров;

- ширина – от 3 до 100 м;

- скорость перемещения – до 35 км/ч;

- минеральные включения составляют до 60% объема;

- переносимые валуны могут достигать 4 м в диаметре, весить до 300 т.

Исследованиями подтверждено, что явление характерно преимущественно для коротких горных рек, длина которых меньше 30 км, а водосбор не превышает 100 км 2 .

Причины возникновения селей

Вероятность возникновения селей появляется, только если совпадают три условия:

- наличие на склоне достаточно толстого слоя мелких минеральных частиц, образующихся при разрушении горных пород (песок, мелкие камешки, гравий);

- значительное количество текучей воды, способной смыть минерально-грязевую массу, переместить ее вдоль русла;

- достаточно крутой склон (не меньше 10°).

Непосредственными причинами образования потоков являются:

- обильные и длительные ливни;

- быстро тающие горные ледники и снега;

- землетрясения, вулканическая активность;

- инженерные и строительные работы, хозяйственная деятельность на склонах.

Для возникновения селя нужно, чтобы вода заполнила пустоты и трещины на склоне, устремилась вниз. Частицы грунта расплываются, увлажненная порода теряет устойчивость. Вода прибывает, достигает поверхности склона, провоцируя перемещение сначала мелких частиц, затем среднего размера камней, и последними приходят в движение валуны.

Сель может внезапно остановиться. Обычно это происходит, если грунтовой воды недостаточно, если уменьшилась скорость течения реки, либо если изменилась крутизна склона.

Интересно, что грязевые или грязекаменные потоки образуются после долгого засушливого периода. На склоне скапливаются пески и другие мелкие частицы, легко сносимые внезапным дождем. А вот водно-каменные потоки, наоборот, являются следствием длительного дождливого периода. Крупные камни, формирующие такую селевую массу, располагаются у основания крутых склонов, в руслах горных водотоков. При длительных дождях камни отрываются от размытой основной породы, начинают движение.

Классификация селей

Внешний вид селей обусловлен составом входящих пород. Выделяются следующие потоки:

- Водно-каменные. Состоят преимущественно из крупных обломков пород, валунов, кусков скал, формируются в области нахождения плотных горных пород. Масса 1 м 3 может составлять 1 – 1,5 т.

- Водно-песчаные, водно-пылеватые. Образуются в области лесов, песчаных почв. В состав входят песчаные и пылевые частицы.

- Грязевые. Основаны на глинистых и пылевых включениях. Формируются в областях глиноземов. Масса 1 м 3 может достигать 2 т.

- Грязекаменные. Состоят из глинисто-пылеватых частиц, смешанных с небольшим количеством гальки и гравия. Масса 1 м 3 – до 2,5 т.

- Каменно-грязевые. Камни и крупные обломки преобладают над мелкодисперсными включениями.

- Водно-снежно-каменные. Являются промежуточными образованиями между селем и лавиной.

Существует классификация селей по характеру перемещения. Они бывают следующих видов:

- связные – состоящие из воды и мелкодисперсных элементов, имеющие пластичную структуру, представляющие собой единое образование;

- несвязные – состоящие из ударяющихся друг о друга камней, перемещающиеся с большой скоростью.

Сели подразделяются по мощности воздействия на склон и объему переносимой массы на:

- сверхмощные (объем более 1 млн. м 3 );

- мощные (более 100 тысяч м 3 );

- средней мощности (10 – 100 тысяч м 3 );

- маломощные (до 10 тысяч м 3 ).

По происхождению потоки бывают следующих типов:

- дождевые, вызванные длительными дождями;

- снеговые – активно тающими снегами;

- ледниковые – тающими ледниками;

- вулканогенные – вулканической активностью;

- сейсмогенные – землетрясениями;

- лимногенные – разрушением плотинных озер;

- антропогенные – человеческой деятельностью.

Последствия селей

Основными поражающими факторами селей являются разрушительная способность и внезапность возникновения. Говоря, чем опасны селевые потоки, следует отметить:

- захлестывание и серьезное (нередко смертельное) травмирование оказавшегося на пути человека;

- закупоривание дыхательных путей селевой массой, приводящее к удушению;

- разрушение жилых и промышленных построек, путей сообщения, инфраструктурных объектов;

- приведение в негодность сельскохозяйственных угодий.

Для предупреждения страшных последствий стихии в горных районах:

- укрепляют почвенный покров растительностью;

- сооружают защитные гидротехнические конструкции типа котлованов, запруд, отводных каналов;

- формируют на склонах террасы и валы;

- вдоль дорог строят каменные лотки, не дающие потоку обрушиться на проезжую часть.

Когда сошел поток, людям, находящимся в долине, нужно незамедлительно подняться вверх по руслу минимум на 50 м. Следует держаться как можно дальше от несущейся массы, поскольку из нее могут выскакивать в разные стороны крупные камни.

Самые крупные сели в истории

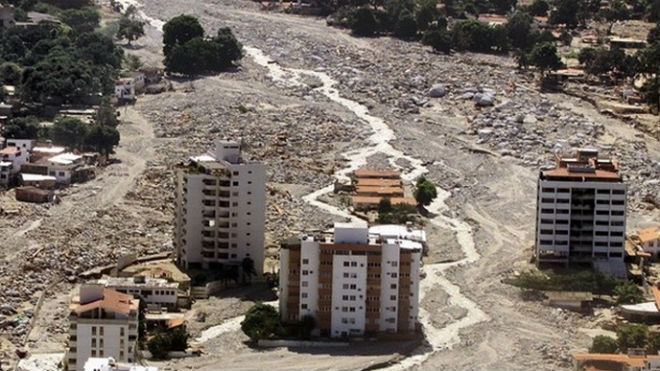

Ежегодно жертвами стихии становятся до 5 тысяч человек. Крупнейшими и наиболее разрушительными в истории селями считаются:

- В январе 2000 года в Венесуэле. Погибло около 1000 человек.

- В мае 1998 года в Неаполе в результате 2-дневного ливня. Жертвами стали 170 человек.

- В 1995 году в США (Вирджиния). Был нанесен огромнейший ущерб находящимся в долине населенным пунктам (более 100 млн. долларов).

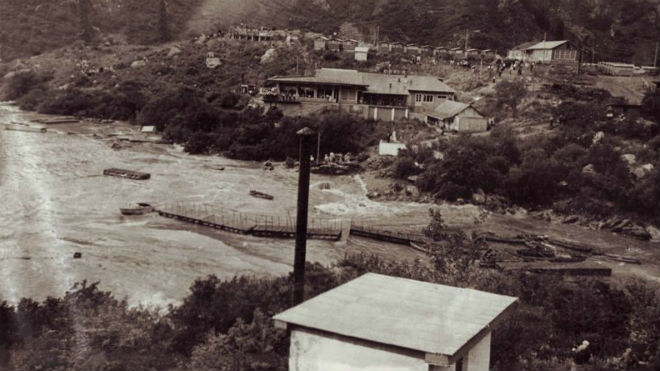

- В июле 1963 года в Алатау на реке Иссык. Сель прорвал плотину и разрушил водохранилище.

К сожалению, спрогнозировать возникновение страшного потока, сносящего все на своем пути, сегодня невозможно. Ученые только указывают, в каких районах склоны являются потенциально опасными. Жителям горных областей остается надеяться на надежность защиты от селевых потоков, установленной в местах проживания.

Источник