- Защита от селей

- Секрет надежной и долговременной защиты от селей!

- Содержание:

- Профилактические мероприятия

- Агромелиорация

- Использование противоселевых барьеров

- Сель способы защиты кратко

- Правила поведения при сходе селя

- Действия населения при обвалах, оползнях, селях

- Пошаговые действия населения при обвалах, оползнях, селях

- Причины появления обвалов и селей

- Опасность и негативные последствия

- Как себя вести при сходе лавины

- Действия населения при оползнях

- Что необходимо делать при селях

- Предупредительные меры

Защита от селей

Защита территории и объектов инфраструктуры от селевых потоков предполагает целый комплекс инженерных и строительных мероприятий, большая часть которых направлена на предупреждение зарождения селей.

Секрет надежной и долговременной защиты от селей!

Содержание:

Профилактические мероприятия

Для предупреждения возникновения селевых потоков эффективно проведение профилактических мероприятий. Для этих целей возводят специальные инженерные сооружения, характер которых зависит от зоны селевого бассейна.

Профилактика поможет предупредить зарождение селя или ослабить действие уже зародившейся опасности. Основной профилактической мерой является укрепление грунта и растительного покрова. В зоне водосбора специалисты не рекомендуют вырубать насаждения и нарушать дерновой покров. Наиболее эффективным способом снижения селевой опасности является высадка деревьев, которые уменьшают водную массу, рассекают потоки и регулируют сток. Однако для этого требуется большого количества времени. В условиях его ограниченности прибегают к другим быстродействующим мерам. К таковым относится террасирование территории.

Наиболее эффективные противоселевые меры:

- Использование противоселевых систем (сетей и барьеров), останавливающих селевой поток и удерживающих каменный материал;

- Берегоукрепительные подпорные стены, предупреждающие размыв и защищающие здания от селевых ударов. В этом случае очень эффективно применение габионных конструкций;

- Направляющие дамбы, способствующие направлению потока и ослабляющие его действие;

- Устройство селехранилищ.

Существуют и другие гидротехнические и инженерные конструкции по защите и предотвращению схождения селей: селетрансформирующие, селеотбойные, селепропускные, селезадерживающие и селерегулирующие. Они способны регулировать и перенаправлять селевой поток, задерживать его, пропускать, трансформировать и разжижать.

Агромелиорация

В иных случаях используют агромелиоративные мероприятия для защиты от селей. Рассмотрим некоторые из них.

Первое – это глубокое рыхление, которое подразумевает под собой отведение воды посредством дрен. Второй способ – грядкование либо гребневание, заключающиеся в избавлении от излишка влаги за счет увеличения площади испарения. Узкозагонная вспашка заключается в ускорении поверхностного стока за счет образования одинаковых борозд. Под профилированием поверхности понимается формирование специального склона. Еще одним приемом для защиты от селей выступает бороздование, также ускоряющий отвод избыточной жидкости. А улучшает водный режим на участке в верхних слоях грунта метод кротования.

Использование противоселевых барьеров

Противоселевый барьер представляет собой сетчатое сооружение, задача которого заключается в удержании крупных каменных фракций селя, снижению его скорости, плотности и размеров, а также пропуск более легких частиц по руслу вниз. Установка таких противоселевых сооружений выполняется как в единственном числе, так и в виде своеобразного каскада, когда барьеры устанавливаются один за одним.

Что касается размеров сооружения, то барьеры устанавливаются на всю ширину селевой долины. Очень важно между дном и нижним канатом системы оставить проем для беспрепятственного прохождения стока и передвижения животных.

Выбор противоселевой защиты напрямую зависит от характеристик местности и самого селевого потока (сели). Поэтому все расчеты следует доверить специалистам, которые проведут грамотные инженерные расчеты.

Источник

Сель способы защиты кратко

Сель (в гидрологии от араб. сайль — «бурный поток») — поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород (до 50—60% объёма потока), внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек, как правило, ливневыми осадками или бурным таянием снегов. Сель — нечто среднее между жидкой и твёрдой массой. Это явление кратковременное (обычно оно длится 1—3 ч), характерное для малых водотоков длиной до 25—30 км и с площадью водосбора до 50—100 км².

Характеристики

Скорость движения селевых потоков — в среднем 2—4 м/с, иногда 4—6 м/с, что обуславливает их большое разрушительное действие. На своем пути потоки прокладывают глубокие русла, которые в обычное время бывают сухими или содержат небольшие ручьи. Материал селей откладывается в предгорных равнинах. Сели характеризуются продвижением его лобовой части в форме вала из воды и наносов или чаще наличием ряда последовательно смещающихся валов. Прохождение селя сопровождается значительными переформированиями русла.

Причины возникновения

Сель возникает в результате интенсивных и продолжительных ливней, бурного таяния ледников или сезонного снегового покрова, а также вследствие обрушения в русло больших количеств рыхлообломочного материала (при уклонах местности не менее 0,08—0,10). Решающим фактором возникновения может послужить вырубка лесов в горной местности — корни деревьев держат верхнюю часть почвы, что предотвращает возникновение селевого потока. Иногда сели возникают в бассейнах небольших горных рек и сухих логов со значительными (не менее 0,10) уклонами тальвега и при наличии больших скоплений продуктов выветривания. По механизму зарождения различают эрозийные, прорывные и обвально-оползневые сели.

Места возникновения

Потенциальный селевой очаг — участок селевого русла или селевого бассейна, имеющий значительное количество рыхлообломочного грунта или условий для его накопления, где при определенных условиях обводнения зарождаются сели. Селевые очаги делятся на селевые врезы, рытвины и очаги рассредоточенного селеобразования. Селевой рытвиной называют линейное морфологическое образование, прорезающее скальные, задернованные или лесные склоны, сложенные обычно незначительной по толщине корой выветривания. Селевые рытвины отличаются небольшой протяженностью (редко превышают 500-600 м) и глубиной (редко более 10 м). Угол дна рытвин обычно более 15°.

Селевой врез представляет собой мощное морфологическое образование, выработанное в толще древних моренных отложений и чаще всего приуроченное к резким перегибам склона. Кроме древне-моренных образований селевые врезы могут формироваться на аккумулятивном, вулканогенном, оползневом, обвальном рельефе. Селевые врезы по своим размерам значительно превосходят селевые рытвины, а их продольные профили более плавные, чем у селевых рытвин. Максимальные глубины селевых врезов достигают 100 м и более; площади водосборов селевых врезов могут достигать более 60 км². Объем грунта, выносимый из селевого вреза за один сель, может достигать 6 млн м³.

Под очагом рассредоточенного селеобразования понимают участок крутых (35-55°) обнажений, сильно разрушенных горных пород, имеющих густую и разветвленную сеть борозд, в которых интенсивно накапливаются продукты выветривания горных пород и происходит формирование микроселей, объединяющихся затем в едином селевом русле. Они приурочены, как правило, к активным тектоническим разломам, а их появление обусловлено крупными землетрясениями. Площади селевых очагов достигают 0,7 км² и редко больше.

Классификация

Сейсмосели. В результате землетрясений отколовшиеся фрагменты ледников или горных пород могут преградить путь рекам, образовывая очень неустойчивые плотины. При разрушении такой плотины вода из нее сбрасывается не постепенно а моментально, что способствует накоплению потоком большой кинетической энергии.

Лахары. Лахары — селевые потоки вулканического происхождения. В результате выброса лавы или схода пирокластических потоков происходит быстрое таяние снежного покрова и ледников на склонах вулкана, а образовавшаяся вода смешивается с пеплом и горными породами. При извержении Везувия 79 года, под пеплом которого были похоронены Помпеи, город Геркуланум завалило трёхметровым слоем грязекаменной массы, принесённой лахаром. При раскопках обнаружено, что селевой панцирь Геркуланума значительно более плотный, чем пепловый слой Помпей.

Связные. К связным относят грязекаменные потоки, в которых вода практически не отделяется от твёрдой части. Они обладают большим объёмом (до 1,5—2,0 т/м³) и большой разрушительной силой. К несвязным относят водокаменные потоки. Вода переносит обломочный материал и по мере уменьшения скорости откладывает его в русле или в области конуса выноса на предгорной равнине.

В селевом бассейне выделяют следующие зоны:

Зона зарождения (питания)

По степени насыщенности наносами и их фракционному составу

Грязевые сели — смесь воды с мелкозёмом при небольшой концентрации камней, объёмный вес у=1,5—2 т/м³

Грязекаменные сели — смесь воды, гальки, гравия, небольших камней, у=2,1—2,5 т/м³

Водокаменные (наносоводные) сели — смесь воды с преимущественно крупными камнями, у=1,1—1,5 т/м³

Борьба с селями

Сели могут производить огромные разрушения. Борьба с селями ведется преимущественно путём закрепления почвенного и растительного покрова, строительства специальных гидротехнических сооружений. Для борьбы с селями проводят профилактические меры и строительство инженерных сооружений. Применение тех или иных способов борьбы определяют зонами селевого бассейна. Профилактические меры принимают для предупреждения появления селя или ослабления его действия ещё в самом начале процесса. Наиболее радикальным средством является лесонасаждение на селеопасных горных склонах. Лес регулирует сток, уменьшает массу воды, рассекает потоки на отдельные ослабленные струи. В зоне водосбора нельзя вырубать лес и нарушать дерновый покров. Здесь же целесообразно повышать устойчивость склонов террасированием, перехватывать и отводить воду нагорными канавами, земляными валами.

В руслах селей наибольший эффект дают запруды. Эти сооружения из камня и бетона, установленные поперек русла, задерживают сель и отбирают у него часть твёрдого материала. Полузапруды отжимают поток к берегу, который менее подвержен разрыву. Селеулавливатели применяют в виде котлованов и бассейнов, закладываемых на пути движения потоков; строят берегоукрепительные подпорные стенки, препятствующие размыву берегов русла и защищающие здания от ударной силы селя. Эффективны направляющие дамбы и селехранилища. Дамбы направляют поток в нужном направлении и ослабляют его действие.

На участках населённых пунктов и отдельных сооружений, расположенных в зоне отложения, устраивают отводные каналы, направляющие дамбы, русло рек забирают в высокие каменные берега, ограничивающие растекание селевого потока. Для защиты дорожных сооружений наиболее рациональны селеспуски в виде железобетонных и каменных лотков, пропускающих сели над сооружениями или под ними.

Источник

Правила поведения при сходе селя

СЕЛЬ – временный поток смеси воды и большого количества обломков горных пород от глинистых частиц до крупных камней и глыб, внезапно возникающий в руслах горных рек и лощинах.Сели возникают на Северном Кавказе, в некоторых районах Урала, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Селевой поток рождается после длительных и обильных дождей, интенсивного таяния снега или ледников, прорыва водоемов, землетрясений и извержений вулканов. Он возникает внезапно, движется с большой скоростью (до 10 м/с и даже более) и проходит чаще всего несколькими волнами за время от десятков минут до нескольких часов. Крутой передний фронт селевой волны может быть высотой до 15 м и более. Грохот и рев движущегося селевого потока слышен на больших расстояниях. В бедствии могут оказаться люди (туристы, геологоразведчики, пограничники, местные жители), жилые дома, инженерные и дорожные сооружения.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СЕЛЮ

Обычно места, где могут сходить селевые потоки, известны. Перед выходом в горы изучите эти места на маршруте своего движения и избегайте их, особенно после обильных дождей. Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись, почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его.

Перед оставлением дома, при заблаговременной эвакуации, отключите электричество, газ и водопровод. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия.

ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СЕЛЕЙ

В селеопасных районах утраиваются противоселевые дамбы и плотины, сооружаются обводные каналы, снижается уровень горных озер, укрепляется земля на склонах путем посадки деревьев, проводятся наблюдения, организуется система оповещения и планируется эвакуация.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ СЕЛЕВОМ ПОТОКЕ

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м. При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СХОДА СЕЛЕВОГО ПОТОКА

Окажите помощь пострадавшим и содействие формированиям и органам, разбирающим завалы и заносы по пути движения селя и в местах выноса основной массы селя. Если Вы пострадали – постарайтесь оказать себе доврачебную помощь. Пораженные участки Вашего тела, по возможности, нужно держать в приподнятом положении, наложить на них лед (мокрую материю), давящую повязку. Обратитесь к врачу.

Источник

Действия населения при обвалах, оползнях, селях

Пошаговые действия населения при обвалах, оползнях, селях

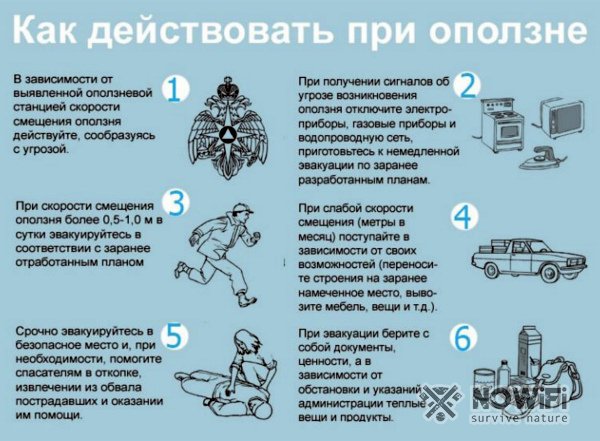

Некоторые природные явления требуют от человека выдержки и выполнения определенного алгоритма действий для сохранения собственной жизни (рисунок 1).

Речь пойдет о таких чрезвычайных ситуациях, как обвалы, оползни и сели, которые характеризуются внезапностью и быстротой протекания.

Они могут застать нас врасплох, порождая панику и беспомощность. Поэтому население в опасных районах должно хорошо знать, что делать при каждой экстренной ситуации.

Итак, алгоритм действия при обвалах:

- Не пытайтесь убежать, скорость обвала в горах выше человеческой. Лучше попытайтесь двигаться поперек схода камнепада к его краю, где интенсивность движения меньше. Попробуйте взобраться на возвышение или дерево.

- Если уйти в сторону не удалось, отбросьте в сторону имеющиеся у Вас острые и твердые предметы, катитесь в направлении обвала, стараясь держать мышцы расслабленными. Закрывайте голову руками.

- Защищайте органы дыхания от песка и грязи при помощи одежды.

- При обрушении здания старайтесь расположиться под устойчивыми конструкциями: стенами, дверными проемами. Не пользуйтесь лифтами и лестницами.

- Когда обвал остановится, освободите достаточное пространство вокруг лица, чтобы обеспечить доступ кислорода.

- Чтобы сориентироваться под завалом, плюньте сквозь зубы. Если слюна попадет в лицо, значит, Вы находитесь вниз головой.

- Постарайтесь освободить зажатые конечности, пытайтесь двигаться в сторону поверхности или в более безопасное место. Если есть опасность повторного осыпания, движение следует остановить.

- Кричите и зовите на помощь, попробуйте петь, чтобы спасатели услышали Вас.

- Попытайтесь не паниковать. Ждите освобождения, регулярно проверяя состояние пальцев рук и ног.

При оповещении о быстро надвигающемся селе действуйте в такой последовательности:

- Соберите документы и деньги, приготовьте необходимый запас еды, воды и медикаментов (бинт, антисептик, обезболивающие препараты).

- Отключите все электроприборы, перекройте газ и воду.

- Плотно закройте окна, двери и вентиляционные отверстия.

- Укройте от грязи ценное имущество, которое нельзя унести.

- Поднимайтесь на возвышенность в безопасное место, остерегаясь камней, которые могут вылетать из грязевого потока.

- В случае опасности не думайте об имуществе, спасайте свою жизнь.

Получив информацию о схождении оползня или сели, необходимо быть готовым к срочной эвакуации:

- Собрать документы, воду и провиант.

- Действовать, сообразуясь с угрозой, которая определяется скоростью смещения оползня.

- При слабой скорости (метры в месяц) поступайте в зависимости от своих возможностей – вывозите мебель, вещи, переносите строения и др.

- При скорости смещения более 1 м в сутки предпринимайте действия в соответствии с заранее разработанным планом.

- При срочной эвакуации отключите газовые и электрические приборы, перекройте воду.

При необходимости возьмите теплые вещи, после чего максимально быстро и организованно перемещайтесь в безопасное место.

Причины появления обвалов и селей

Под селем понимают временный поток, состоящий из воды и обломков горных пород, который внезапно возникает в лощинах и руслах горных рек. Он движется с большой скоростью (до 10 м/с) несколькими волнами в период времени от десятков минут до нескольких часов.

Причинами возникновения селевого оползня могут быть:

- Обильные осадки, длящиеся продолжительный период времени;

- Интенсивное таянье снега (ледников);

- Прорыв водоема;

- Землетрясение;

- Извержение вулкана.

Обвалом называют отрыв и падение (обрушение) массы горных пород вниз под действием силы тяжести. Наиболее велика вероятность обвалов с ослабленных склонов, где грунт вымывается водой или разрушается в результате выветривания. Еще одной причиной этого стихийного бедствия является деятельность человека в горах и на возвышенностях, когда массив горных пород разрушается вследствие строительных работ или добычи полезных ископаемых (рисунок 2).

Немаловажным фактором для возникновения обвалов являются особенности геологического строения определенного участка земной коры, а также чрезмерное скопление влаги.

Опасность и негативные последствия

Опасность описываемых чрезвычайных явлений состоит в ударах горных пород и камней, крупных заваливаниях открытого пространства горными массами, риске для жизни людей (рисунок 3).

Среди негативных последствий этих чрезвычайных ситуаций называют разрушение дорог, магистралей и коммуникаций (труб для подачи воды, газа и электросетей). В комплексе с разрушением домов вплоть до полного уничтожения населенных пунктов, это стихийное бедствие представляет серьезную опасность для населения.

Кроме того, обвалы, оползни и сели провоцируют видоизменение ландшафта – изменение или перекрытие русла рек, заболачивание плодородных земель, гибель сельскохозяйственных посадок, что нередко сопровождается гибелью людей и животных.

Как себя вести при сходе лавины

Лавина – это огромная масса снега, сходящая со склонов гор на большой скорости (90-100 км/час). Это природное явление способно наносить серьезные разрушения, являясь наиболее опасным для людей, находящихся в это время на склоне (рисунок 4).

В некоторых случаях лавина представляет опасность и для жителей населенных пунктов, находящихся на ее пути. В данном случае действия населения будут схожи с поведением во время обвалов: нужно закрыть окна и вентиляционные отверстия, перекрыть все коммуникации в доме и, взяв с собой только самое необходимое, эвакуироваться в безопасное место.

Попав в лавину, человек подвержен множеству травм и может погибнуть от удушья. Именно поэтому альпинисты и лыжники, прежде чем собраться в поход, должны изучить местность и прогноз погоды.

В случае, если Вы все-таки попали в центр действия природной стихии, действуйте следующим образом:

- При возможности постарайтесь уйти с пути лавины в безопасное место (за выступ скалы, в любую выемку). Если же такой возможности нет, освободитесь от вещей, примите горизонтальное положение по направлению движения лавины, подтяните колени к животу.

- Защитите рот и нос шарфом, варежкой, воротником.

- Двигаясь в лавине, старайтесь держаться на ее поверхности и продвигаться плавными плавательными движениями к краю схода.

- Ни в коем случае не кричите. Снег полностью заглушает все звуки, а бессмысленные движения лишают кислорода, сил и тепла. Подавайте звук только тогда, когда почувствуете, что кто-то находится рядом.

- Когда лавина остановится, разбейте ледяную корку на лице, образовавшуюся в результате дыхания. Освободите пространство около лица и груди, что поможет дыханию.

Если представляется возможность, передвигайтесь к верху лавины. Определить направление движения можно при помощи слюны, просто позволив ей вытечь изо рта. Под силой земного притяжения она упадет вниз.

Действия населения при оползнях

Оползнем называют скользящее сползание масс грунта вниз по склонам гор, крутых берегов и оврагов под влиянием силы тяжести. Это явление может вызывать завалы и разрушения жилых, административных и производственных зданий, инженерных и дорожных сооружений, трубопроводов и линий электропередач, травмы и гибель людей и животных (рисунок 5

Населению в районах с повышенной оползневой опасностью в случае получения сигнала об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации должно действовать по такой схеме:

- Готовясь к эвакуации, взять с собой документы, ценности, теплые вещи и продукты (в зависимости от указаний администрации).

- Имущество, которое нельзя взять с собой, следует укрыть от воздействия влаги и грязи. Двери и окна, а также все отверстия в помещении плотно закрыть.

- Покинуть здания, находящиеся на пути движущегося оползневого участка, предварительно отключив газовые и электроприборы, а также водопроводную сеть.

- Если по какой-либо причине вы остаетесь дома, поднимитесь на второй этаж или чердак строения.

- По возможности продвигаться в безопасное место (возвышенности, склоны гор, не предрасположенные к оползневому процессу), остерегаясь скатывающихся камней, глыб, обломков конструкций и пр.

- Будьте осторожны, эвакуируясь на авто: грязевой поток способен снести машину с пути и опрокинуть ее.

- Если в процессе эвакуации, оползень настиг вас, постарайтесь немедленно сменить направление. Когда сделать это невозможно, лягте на землю, свернитесь в клубок и защитите голову руками.

- Возвращаться в зону бедствия можно лишь убедившись в отсутствии повторной угрозы.

- Будьте осторожны с находящимися рядом линиями электропередач и газопроводами, поскольку они могут быть повреждены и представлять опасность. Проверяйте целостность дорог и мостов, по которым планируете передвигаться.

- Проходя завалы и подтопленные местности, остерегайтесь спрятавшихся там животных, в частности, змей.

При осмотре помещения используйте фонарик на батарейках, который включайте до входа в помещение. Совсем не заходите внутрь дома, если это небезопасно из-за запаха дыма, скопления воды, видимых разрушений и т.д.

Что необходимо делать при селях

Как правило, места, предрасположенные к схождению селевых потоков, хорошо известны. Поэтому, если вы собираетесь в горы, изучите предварительно свой маршрут (рисунок 6).

Если метеослужба предупреждает об обильных осадках или интенсивном таянии снега, учтите возможность схода селя и не выходите в горы в ненастье. Шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать.

Услышав грохот, немедленно поднимайтесь из низины вверх, не менее, чем на 100 метров, держась подальше от русел рек и ручьев.

Населению, проживающему в опасных районах, при оповещении о схождении селя следует быть готовыми к эвакуации. Необходимо собрать документы, взять с собой деньги и медикаменты, небольшой запас воды и продовольствия. Покидая дом, отключите газ и электричество, плотно закройте окна и двери. В случае быстрой эвакуации поднимайтесь в безопасное место на возвышенности, помогая более слабым физически людям.

При этом необходимо знать, что из движущегося потока на большие расстояния могут выбрасываться камни, угрожающие жизни. Если Вы пострадали в результате чрезвычайной ситуации, постарайтесь оказать себе доврачебную помощь, наложив на пораженные участки тела лед (мокрую ткань) или давящую повязку. По возможности окажите помощь пострадавшим вокруг Вас, содействуйте разбору завалов и заносов по пути движения потока.

Предупредительные меры

Для защиты местности и населения в регионах, предрасположенных к схождению селей, оползней и обвалов, планируются предупредительные мероприятия активного и пассивного характера (рисунок 7).

К пассивным относятся:

- Введение запретов на строительную и горнодобывающую деятельность вблизи опасных участков.

- Проведение наблюдений за состоянием земной коры, выявление первых признаков приближающегося бедствия.

- Охрана насаждений на склонах гор от незаконной вырубки.

Активные методы представлены такими действиями:

- Организация системы оповещения и составление плана эвакуации.

- Строительство противоселевых дамб и плотин для задержания селевых потоков и лавин.

- Сооружение обводных каналов, отводящих потоки в сторону от населенных пунктов.

- Снижение уровня горных озер.

- Укрепление склонов гор путем посадки деревьев.

Источник