- Сальтаторный способ проведения возбуждения имеет место

- Видео физиология возбуждения тканей (потенциал покоя, потенциал действия) — профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

- САЛЬТАТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ

- Смотреть что такое «САЛЬТАТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ» в других словарях:

- Проведение возбуждения

- 22. Понятие о сальтаторным проведении нервного импульса по мякотным волокнам. Приоритет русской физиологии в предсказании сальтаторного эффекта

- 23. Классификация нервных волокон.

- 24. Основные необходимые условия (законы) проведения возбуждения по нервному волокну.

Сальтаторный способ проведения возбуждения имеет место

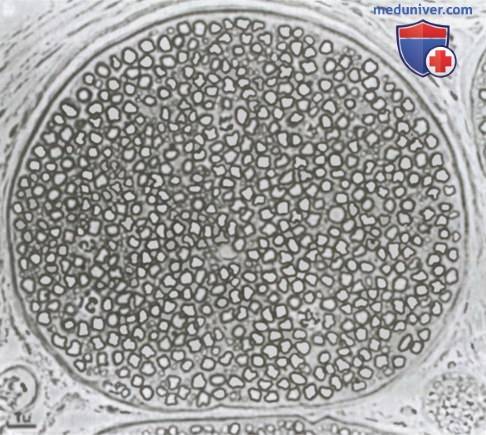

Миелинизированные и немиелинизированные нервные волокна. На рисунке показан поперечный срез типичного небольшого нерва, на котором видно много крупных нервных волокон, составляющих большую часть среза. Однако при более внимательном рассмотрении между крупными волокнами можно обнаружить множество очень мелких волокон. Крупные волокна миелинизированы, мелкие — немиелинизированы. В среднем нервный ствол содержит вдвое больше не-миелинизированных (безмякотных) нервных волокон, чем миелинизированных (мякотных).

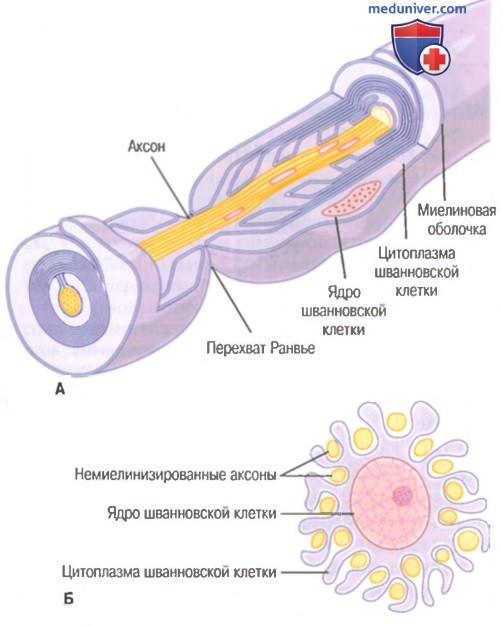

А. Накручивание мембраны шванновской клетки на крупный аксон формирует миелиновую оболочку миелинизированного нервного волокна.

Б. Частичная закрутка мембраны и цитоплазмы шванновской клетки вокруг множества немиелинизированных нервных волокон (показано в поперечном сечении).

На рисунке показано типичное миелинизированное волокно. Центральной его частью является аксон, по мембране которого проводится потенциал действия. Аксон заполнен аксоплазмой — вязкой внутриклеточной жидкостью. Аксон окружен миелиновой оболочкой, которая часто много толще, чем сам аксон. Примерно через каждые 1-3 мм вдоль миелиновой оболочки имеется перехват Ранвье.

Миелиновая оболочка формируется вокруг аксона шванновскими клетками. Мембрана шванновской клетки сначала охватывает аксон, затем шванновская клетка многократно вращается вокруг аксона, образуя многочисленные мембранные слои, содержащие липидное вещество сфингомиелин. Это вещество является отличным изолятором и снижает ионный ток через мембрану аксона примерно в 5000 раз. Между каждыми двумя последовательно расположенными шванновскими клетками по ходу аксона остается маленькая неизолированная область длиной всего 2-3 мкм, где ионы могут свободно переходить через мембрану аксона из внеклеточной жидкости во внутриклеточную и обратно. Эту область называют перехватом Ранвье.

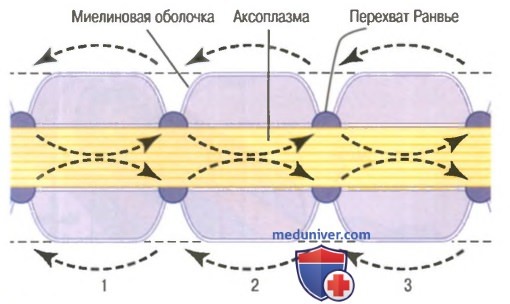

Сальтаторное проведение в миелиновых волокнах от перехвата к перехвату. Ионы практически не могут проходить через толстую миелиновую оболочку мякотных волокон, однако они легко диффундируют через перехваты Ранвье. Следовательно, потенциалы действия возникают только в перехватах и проводятся от перехвата к перехвату; это называют салътаторным (скачкообразным) проведением. В этом случае электрический ток течет через внеклеточную жидкость снаружи от миелиновой оболочки, а также через аксоплазму внутри аксона от перехвата к перехвату, последовательно возбуждая один перехват за другим. Таким образом, нервный импульс как будто прыгает по волокну, на основании этого и появился термин «салътаторное проведение».

Сальтаторное проведение имеет два преимущества. Во-первых, заставляя процесс деполяризации «прыгать» через большие промежутки вдоль аксона, этот механизм повышает скорость проведения в миелинизированных волокнах в 5-50 раз. Во-вторых, сальтаторное проведение сохраняет энергию для аксона, поскольку деполяризуются только перехваты, что позволяет приблизительно в 100 раз снизить потерю ионов по сравнению с возможными потерями в других условиях. В связи с этим снижаются траты энергии, необходимые для восстановления трансмембранной разности концентраций ионов натрия и калия после серии нервных импульсов.

Существует другая особенность сальтаторного проведения в крупных миелинизированных волокнах: отличная изоляция, обеспечиваемая миелиновой оболочкой, и 50-кратное снижение мембранной емкости позволяют осуществлять реполяризацию путем перемещения очень незначительного числа ионов.

Скорость проведения в нервных волокнах. Скорость проведения в нервных волокнах колеблется от 0,25 м/сек в очень тонких немиелинизирован-ных волокнах до 100 м (длина футбольного поля) в 1 сек в очень толстых миелинизированных волокнах.

Видео физиология возбуждения тканей (потенциал покоя, потенциал действия) — профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

САЛЬТАТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ

Смотреть что такое «САЛЬТАТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ» в других словарях:

Сальтаторное проведение — (лат. saltatorius, от salto скачу, прыгаю) скачкообразное проведение нервного импульса по мякотным (миелинизированным) нервам, оболочка которых обладает относительно высоким сопротивлением электрическому току. По длине нерва регулярно… … Большая советская энциклопедия

Проведение нервного импульса — передача сигнала в виде волны возбуждения (См. Возбуждение) в пределах одного Нейрона и от одной клетки к другой. П. н. и. по нервным проводникам происходит с помощью электротонических потенциалов и потенциалов действия, которые… … Большая советская энциклопедия

проведение возбуждения сальтаторное — (лат. saltatorius танцевальный, плясовой) бездекрементное П. в. в мякотном нервном волокне скачками от одного перехвата Ранвье к другому … Большой медицинский словарь

Потенциал действия — Потенциал действия волна возбуждения, перемещающаяся по мембране живой клетки в процессе передачи нервного сигнала. По сути своей представляет электрический разряд быстрое кратковременное изменение потенциала на небольшом участке… … Википедия

Нервные волокна — отростки нервных клеток (Аксоны) вместе с их оболочками, проводящие нервные импульсы. Н. в. обычно имеют толщину 0,5 30 мкм; некоторые Н. в. у низших позвоночных и у беспозвоночных бывают значительно толще (у кольчатого червя Myxicola до… … Большая советская энциклопедия

Потенциал действия (action potential) — П. д. это самораспространяющаяся волна изменения мембранного потенциала, к рая последовательно проводится но аксону нейрона, перенося информ. от клеточного тела нейрона до самого конца его аксона. При нормальной передаче информ. в нервных сетях П … Психологическая энциклопедия

Не́рвы — (nervi) анатомические образования в виде тяжей, построенные преимущественно из нервных волокон и обеспечивающие связь центральной нервной системы с иннервируемыми органами, сосудами и кожным покровом тела. Нервы отходят парами (левый и правый) от … Медицинская энциклопедия

Источник

Проведение возбуждения

1. Свойство нервных волокон.

2. Проведение возбуждения по нервным волокнам.

3. Свойства распространяющегося возбуждения.

4. Проведение возбуждения по целому нерву.

5. Законы проведения возбуждения по целому нерву.

6. Метаболические изменения в нерве при возбуждении.

7. Системная организация проводящих путей.

8. Проводящие пути головного и спинного мозга.

9. Восходящие проекционные пути.

10. Нисходящие проекционные пути.

Проведение возбуждения от нейронов ЦНС к эффекторным клеткам, а также от рецепторов к нервным центрам осуществляют нервные волокна, совокупность которых составляет нервы.

Все нервные волокна характеризуются общими, присущими всем возбудимым тканям, свойствами — порогом возбуждения, лабильностью, циклическими изменениями возбудимости, подчиняются закону «сила — время», способны к аккомодации. Вместе с тем нервные волокна имеют ряд только им присущим особенностей.

Возбуждение распространяется в обе стороны от места нанесения раздражения, так как неповрежденное нервное волокно в любом из своих участков на всем протяжении имеем одинаковые кабельные свойства.

В норме возбуждение всегда распространяется ортодромно (прямо) — от тела нервной клетки по аксону вплоть до его концевых разветвлений.

В эксперименте — при искусственной стимуляции участка нервного волокна — возбуждение может направиться антидромно, в направлении обратному естественному направлению.

Нервные волокна практически неутомляемы, так как проведение возбуждения связано только с их электрическими свойствами и не затрагивает сложных нейрохимических процессов.

Скорость проведения в различных типах нервных волокон различна.

По нервным волокнам передаются серии импульсов, которые имеют разные частоты, и распределение по времени.

Из всех возбудимых образований нервные волокна обладают самой высокой функциональной лабильностью, т.е. проводят очень высокие частоты импульсации без трансформации ритма.

В том случае, если частота импульсации превышает функциональную лабильность нервного волокна, возникает явление пессимизма.

Проведение возбуждения по нервным волокнам

Согласно «кабельной» теории, предложенной в 1950 г. А.Германном возбуждение проводится непрерывно по безмиелиновым и прерывисто (сальтаторно, скачкообразно) по миелиновым волокнам.

Безмиелиновые волокна на всем протяжении имеют одинаковую электропроводность и сопротивление. Вследствие деполяризации участка мембраны возникающий в нем локальный (местный, ток распространяется только на рядом расположенный невозбужденный участок). Волна деполяризации идет последовательно, не имел возможности миновать ни один из невозбужденных участков волокна.

Миелиновые волокна имеют изолирующий слой, резко уменьшающий емкость мембраны нервного волокна и практически полностью предотвращающий утечку тока из него.

Невозбужденный участок волокна электроположителен по отношению к аксоплазме, а возбужденный — электроотрицателен. Вследствие этого на поверхности волокна возникает продольная разность потенциалов. Так как волокно находится в токопроводящей среде, образуется регенераторный потенциал действия, т.е. процесс деполяризации быстро распространяется.

Миелиновые волокна имеют очевидные преимущества:

— энергетически они более экономичны;

— быстро проводят различные виды чувствительности, обеспечивая максимально быстрые, адекватные реакции.

Свойства распространяющегося возбуждения

Потенциал действия в нервном волокне возникает по принципу «все или ничего». Он действует подобно бикфордову шнуру, который, будучи подожжен с одного конца, воспламеняет последующий, негорящий участок шнура. Распространяющийся потенциал действия нервного волокна, более не зависит от вызвавшего его начального раздражения. Он постоянно воспроизводит свою амплитуду, возбуждая соседние участки мембраны. ПД не затухает по мере его удаления от места нанесения раздражения. Затухание (декремент) происходит лишь в том случае, если нервное волокно повреждено или обработано специальными веществами, например анестетиками. В ЦНС проведение с декрементом наблюдается только в дендритах нейронов.

Знание особенностей строения нервных волокон позволяет фармакологическим путем регулировать передачу возбуждения в них.

Источник

22. Понятие о сальтаторным проведении нервного импульса по мякотным волокнам. Приоритет русской физиологии в предсказании сальтаторного эффекта

Миелиновая оболочка имеет небольшие промежутки – перехваты Ранвье. На этих участках очень высокая плотность расположения натриевых ионных каналов. Их здесь в 200 раз больше, чем на участках, покрытых оболочкой. Благодаря таком устройству мембрана на перехватах Ранвье чрезвычайно чувствительна к раздражению. ПД, возникающий на мембране клетки, вызывает возбуждение ближайшего перехвата Ранвье. Мембрана, скрытая под оболочкой остается невозбужденной.

Происходит перескок электрического импульса через участок волокна. Затем импульс начинает распространяться с перехвата на перехват. Такое проведение возбуждение в 1899 году предсказал отечественный ученый Вериго. Экспериментально исследовали в 1924 году Като, а в 1953 измерил Тасаки и доказал окончательно.

Сальтаторное проведение имеет ряд особенностей: 1. Скорость прохождения нервного импульса гораздо выше, т. к. моментально преодолеваются большие участки волокна. 2. Значительно ниже энергетические затраты, т.к. АТФ расходуется на небольших участках. 3. Значительно ниже потери ионов по той же причине.

23. Классификация нервных волокон.

Нервные волокна различаются по толщине (в зависимости от наличия миелиновой оболочки), по скорости проведения нервного импульса, по виду и длительности следовых потенциалов, по силе и продолжительности потенциала действия и по месту своего предназначения.

Волокна делятся на типы A, B, C. Тип A делится, в свою очередь на (альфа, бета, гамма и лямбда).

Волокно А-альфа — толстое миелинизированное волокно с мощным и коротким потенциалом действия, с высокой скоростью проведения — 70-120 м/с. Короткая следовая деполяризация и гиперполяризация. Волокна этого типа проводят нервные импульсы к скелетной мускулатуре и от некоторых органов чувств.

Волокно типа С — тонкое безмиелиновое, с продолжительным потенциалом действия, низкой скоростью проведения импульса (20 м/с) и длительным процессом следовой гиперполяризации. Эти волокна несут сигналы управления внутренними органами — эти сигналы будут медленными, слабыми, продолжительными.

А альфа – двигательные волокна, скелетная мускулатура.

А бета- чувствительные сигналы

А гамма – чувство давления

А лямбда – температурная чувствительность, боль

В – вегетативная нервная система

С – сигналы, идущие к внутренним органам, боль, температура, давление.

24. Основные необходимые условия (законы) проведения возбуждения по нервному волокну.

Существует три закона проведения раздражения по нервному волокну.

Закон анатомо-физиологической целостности.

Проведение импульсов по нервному волокну возможно лишь в том случае, если не нарушена его целостность. При нарушении физиологических свойств нервного волокна путем охлаждения, применения различных наркотических средств, сдавливания, а также порезами и повреждениями анатомической целостности проведение нервного импульса по нему будет невозможно.

Закон изолированного проведения возбуждения.

Существует ряд особенностей распространения возбуждения в периферических, мякотных и безмякотных нервных волокнах.

В периферических нервных волокнах возбуждение передается только вдоль нервного волокна, но не передается на соседние, которые находятся в одном и том же нервном стволе.

В мякотных нервных волокнах роль изолятора выполняет миелиновая оболочка. За счет миелина увеличивается удельное сопротивление и происходит уменьшение электрической емкости оболочки.

В безмякотных нервных волокнах возбуждение передается изолированно. Это объясняется тем, что сопротивление жидкости, которая заполняет межклеточные щели, значительно ниже сопротивления мембраны нервных волокон. Поэтому ток, возникающий между деполяризованным участком и неполяризованным, проходит по межклеточным щелям и не заходит при этом в соседние нервные волокна.

Закон двустороннего проведения возбуждения.

Нервное волокно проводит нервные импульсы в двух направлениях – центростремительно и центробежно.

В живом организме возбуждение проводится только в одном направлении. Двусторонняя проводимость нервного волокна ограничена в организме местом возникновения импульса и клапанным свойством синапсов, которое заключается в возможности проведения возбуждения только в одном направлении.

Источник