Рынок это способ спонтанной координации действий экономических агентов

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст.4

Споры в суде общей юрисдикции:

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

1) товар — объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот;

2) финансовая услуга — банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц;

3) взаимозаменяемые товары — товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях);

4) товарный рынок — сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее — определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами;

5) хозяйствующий субъект — коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации;

(п. 5 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

6) финансовая организация — хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги, — кредитная организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая организация, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив, субъект страхового дела, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, ломбард (финансовая организация, поднадзорная Центральному банку Российской Федерации), лизинговая компания (иная финансовая организация, финансовая организация, не поднадзорная Центральному банку Российской Федерации);

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 21.12.2013 N 375-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

7) конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке;

8) дискриминационные условия — условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами;

9) недобросовестная конкуренция — любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации;

10) монополистическая деятельность — злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью;

11) систематическое осуществление монополистической деятельности — осуществление хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, выявленное в установленном настоящим Федеральным законом порядке более двух раз в течение трех лет;

12) необоснованно высокая цена финансовой услуги, необоснованно низкая цена финансовой услуги — цена финансовой услуги или финансовых услуг, которая установлена занимающей доминирующее положение финансовой организацией, существенно отличается от конкурентной цены финансовой услуги, и (или) затрудняет доступ на товарный рынок другим финансовым организациям, и (или) оказывает негативное влияние на конкуренцию;

13) конкурентная цена финансовой услуги — цена, по которой финансовая услуга может быть оказана в условиях конкуренции;

14) координация экономической деятельности — согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не осуществляющим деятельности на товарном рынке, на котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов. Не являются координацией экономической деятельности действия хозяйствующих субъектов, осуществляемые в рамках «вертикальных» соглашений;

(п. 14 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

15) антимонопольный орган — федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

16) приобретение акций (долей) хозяйственных обществ — покупка, а также получение иной возможности осуществления предоставленного акциями (долями) хозяйственных обществ права голоса на основании договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной деятельности, договоров поручения, других сделок или по иным основаниям;

17) признаки ограничения конкуренции — сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке, а также установление органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;

(п. 17 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

18) соглашение — договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме;

19) «вертикальное» соглашение — соглашение между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар;

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 05.10.2015 N 275-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

20) государственные или муниципальные преференции — предоставление федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем передачи государственного или муниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных льгот, государственных или муниципальных гарантий;

(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

21) экономическая концентрация — сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции;

22) лицо, являющееся объектом экономической концентрации, — лицо, чьи акции (доли), активы, основные производственные средства и (или) нематериальные активы приобретаются или вносятся в уставный капитал, и (или) лицо, права в отношении которого приобретаются в порядке, установленном главой 7 настоящего Федерального закона;

(п. 22 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

23) потребитель — юридическое лицо или физическое лицо, приобретающие товар;

(п. 23 введен Федеральным законом от 05.10.2015 N 275-ФЗ)

24) система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства — совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт (внутренние акты) распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

(п. 24 введен Федеральным законом от 01.03.2020 N 33-ФЗ)

Источник

Рынок это способ спонтанной координации действий экономических агентов

Потребитель и фирма являются основными агентами рыночных отношений, представляют два полюса этих отношений. С другой стороны, сама фирма является продуктом рыночных отношений. Как указывается в научной литературе, фирма возникает из рыночного обмена, подобно тому как «появляются сгустки масла в бадье с пахтой».

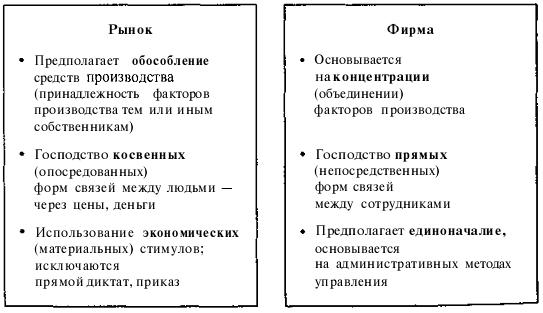

В чем же проявляется связь между фирмой и рынком? Чтобы получить более ясное представление об этом, вначале выделим основные, наиболее существенные признаки таких институтов координации хозяйственных действий людей.

Рис. 1. Признаки рынка и фирмы

Отмеченные признаки показывают, что рынок — это сфера бессознательной, спонтанной координации действий его участников.

Фирмы же это участники сознательной координации (кооперации) между людьми. В противоположность рынку они представляют собой плановую, или иерархическую, систему, где все ключевые вопросы решаются собственниками.

Таким образом, фирмы и рынок являются альтернативными способами организации экономической деятельности людей.

Почему же существуют эти участники сознательной организации в сфере спонтанного порядка, каким является рынок? Этот вопрос не такой наивный и элементарный, как может показаться на первый взгляд.

Если мы исходим из того, что рыночный механизм достаточно совершенен, что только он эффективно распределяет ресурсы и обеспечивает согласование цен и количества экономических благ, то непонятно, зачем нужны фирмы, эти административные иерархические структуры, почему они возникают? Почему нет «сплошного» рынка, где каждый человек представлял бы собой полностью самостоятельную мини-фирму, как это было, например, в домануфактурный период, в эпоху ремесленного производства?

Этот вопрос можно сформулировать противоположным образом: если основу современной экономики составляют фирмы, то почему все общество с течением времени не превращается в одну огромную фирму, которая вытеснила бы спонтанный рыночный порядок?

В научной литературе существуют разные объяснения причин возникновения фирмы.

Например, А. Смит, а в последствии и К. Маркс считали, что фирмы (мануфактуры, фабрики) возникли в результате кооперации работающих на основе разделения труда. Такая кооперация стала качественно новой производительной силой, поскольку позволила многократно снизить производственные издержки и значительно увеличить производительность труда каждого работника.

А. Смит в своей книге «Богатство народов» приводит пример английской булавочной мануфактуры, организация которой обеспечила рост выработки в расчете на одного занятого в 100 раз.

К. Маркс, идеализировавший фабрику и весь фабричный порядок с его «законом строго определенных пропорций», пришел все-таки к выводу о необходимости расширения кооперации до масштабов всего общества. Это позволило бы, как он считал, устранить «рыночную анархию», ввести планомерность в рамках национальной экономики и в результате обеспечить победу коммунистического способа производства над капиталистическим в производительности труда.

На этот счет известны также высказывания В. И. Ленина о том, что социализм — это «единая фабрика», «единый синдикат», «единая контора». Увы, предсказания классиков марксизма относительно судьбы рынка пока не осуществились на практике. Сколько-нибудь эффективная «фирма-общество» невозможна прежде всего по экономическим причинам.

Американский экономист Ф. Найт считает, что фирмы появились в результате стремления рыночных агентов к минимизации рисков и неопределенности. Чем сильнее неопределенность, тем больше преимущества фирмы по сравнению с рынком.

Наиболее глубокое объяснение причин возникновения фирмы, получившее широкое признание в научном мире, дал другой американский экономист, Р. Коуз. С выходом в 1937 г. его знаменитой статьи «Природа фирмы» началось развитие нового и, как сейчас признано всеми, весьма важного раздела экономической теории — институциональной экономики.

Если говорить кратко, то суть открытия Р. Коуза состоит в следующем: фирма как экономический институт возникает в связи с дороговизной рыночной координации. В условиях частной собственности фирма сокращает издержки рыночного обмена, которые в противном случае несли бы индивидуальные, не объединенные в такого рода организации производители. Рассмотрим подробнее, как Коуз пришел к такому заключению.

Механизм рыночной координации обладает целым рядом неоспоримых достоинств с точки зрения как отдельного потребителя, так и общества в целом. Вместе с тем общество не может пользоваться рыночным механизмом бесплатно. Это требует подчас весьма внушительных затрат. Такие затраты обусловлены непосредственно не технологией производства (издержками на материалы, оборудование, оплату труда рабочих и т. д.), а самим процессом взаимодействия рыночных агентов в ходе совершения ими различных сделок. Р. Коуз назвал их трансакционными затратами (от лат. transactio — сделка).

Люди, конечно, давно знали о них, учитывали их на практике, но не подозревали, что они имеют важнейшее значение в возникновении фирм, банков, бирж и других институтов экономической жизни. Подобно трению в физике, которое порождает механическое сопротивление, возникающее в плоскости касания двух тел при их относительном перемещении, трансакционные издержки затрудняют функционирование рыночного механизма. Фирмы и другие экономические институты как раз и призваны минимизировать эти издержки. Не будь трансакционных затрат, фирм вообще бы не существовало.

Р. Коуз выделил четыре категории трансакционных затрат:

· затраты на сбор и обработку информации (о потенциальных поставщиках и покупателях, ценах, характеристиках товаров и услуг);

· затраты на проведение переговоров и принятие решений (заключение контрактов);

· затраты по контролю за соблюдением условий договора;

· затраты по юридическому обеспечению контракта.

Если бы можно было представить себе экономику в виде «сплошного» рынка, состоящего из одних только физических лиц, бремя трансакционных затрат было бы столь велико, что многие товаропроизводители отказались бы от участия в рыночном обмене. Вместо рыночного обмена они нашли бы другие, альтернативные способы координации своих действий. Фирмы и становятся такими альтернативными организациями, которые вытесняют ценовый (рыночный) механизм и заменяют его системой административного контроля. Этот процесс состоит в том, что многие операции осуществляются внутри фирмы, без посредничества рынка, что обходится дешевле.

В пределах фирмы сокращаются затраты на поиск экономической информации, исчезает необходимость непрерывного продления контрактов, экономические отношения приобретают устойчивость. Вот почему при незначительных, а тем более нулевых трансакционных издержках (если бы это было возможно) фирмы попросту были бы не нужны.

Но тогда уместно задать другой вопрос: если фирмы позволяют устранить определенные затраты и фактически сократить издержки производства, то зачем вообще нужен рынок? Почему все производство не осуществляется одной гигантской фирмой? Правда, попытки создания такой «фирмы», строившей свою деятельность на системе централизованного планирования в народнохозяйственном масштабе, предпринимались в бывших социалистических странах. Ее не случайно называли командно-административной системой. И создавалась она в расчете на то, что полное вытеснение рыночных отношений и формирование «непосредственно общественного», планомерно организованного производства позволят обеспечить гигантскую экономию на трансакционных затратах. Однако этот расчет не оправдался. Этому есть несколько объяснений.

Прежде всего, отметим, что деятельность любой иерархической организации так же связана с определенными издержками, как и рынок. Их можно назвать издержками бюрократического контроля. Дело в том, что с увеличением размеров фирмы может начаться относительное сокращение дохода от предпринимательской функции, так как издержки бюрократического контроля по организации дополнительных операций внутри фирмы возрастают.

При превышении определенного размера «иерархия» начинает терять управляемость, так как в действие вступает принцип убывающей доходности управления. Затраты на поиск и обработку информации стремительно идут вверх.

Обеспечение заинтересованности работников в достижении целей фирмы с помощью системы стимулов, контроля и надзора обходится все дороже. Поэтому организация экономики всей страны по типу «одной гигантской фабрики» и «одной конторы», к чему призывали К. Маркс и В. И. Ленин, ведет не к сокращению, а к возрастанию трансакционных затрат в специфической форме затрат бюрократического контроля.

Отсюда следует, что ни у рынка нет абсолютных преимуществ перед «иерархией», ни у «иерархии» — перед рынком. И то и другое имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, когда фирма решает, как организовать ту или иную сделку — обратиться к внешнему поставщику или изыскать внутренний источник, она должна взвесить издержки и выгоды обоих вариантов.

В этом состоит ключ к решению вопроса об оптимальных размерах фирмы. Р. Коуз показал, что они определяются точкой, в которой предельные затраты (т. е. затраты на организацию одной дополнительной операции) внутри фирмы становятся равными предельным затратам использования механизма рынка. До этой границы выгодна «иерархия», после рынок (разумеется, с учетом конкретных технологических, отраслевых и других условий оптимальный размер фирмы будет различным).

Вместе с тем «чистый рынок» и «чистая иерархия» — это два полюса, две крайности, не исчерпывающие всего многообразия форм организации хозяйственной жизни. Существует много промежуточных, гибридных структур (своего рода квазифирм).

Различные виды операций можно классифицировать следующим образом: безличные акты купли-продажи, совершающиеся «здесь и сейчас» и не требующие специального юридического оформления; разовые, краткосрочные контракты; регулярно повторяющиеся или долговременные контракты; квазифирмы (или контракты с вертикальными ограничениями); полноценные фирмы.

Итак, мы можем обобщить наши рассуждения и ответить на поставленный выше вопрос о том, зачем в экономике нужна фирма.

Фирма необходима, когда благодаря ей достигается более высокая эффективность (производственные и трансакционные затраты минимизируются), чем у нескольких мелких организационных единиц, из которых она состоит.

И наоборот, экономическая эффективность требует ограничения размеров организации, когда одна крупная фирма не в состоянии получить результаты, которых добиваются две, три, четыре, пять или больше фирм.

Источник