- Что такое рифма

- Рифма — это.

- Из истории термина

- Виды рифм

- Способы рифмовки

- Заключение

- Комментарии и отзывы (2)

- Примеры рифмы. Виды рифм. Виды рифмовки

- Стихотворные рифмы

- Виды рифм

- Мужская рифма

- Женская рифма

- Дактилическая рифма

- гипердактилическая рифма

- Однородные рифмы

- Разнородные рифмы

- Составные рифмы

- Тавтологическая рифма

- Омонимическая рифма

- Каламбурная рифма

- Паронимическая рифма

- Богатые рифмы

- Бедные рифмы

- Банальные рифмы

- Оригинальные рифмы

- Макароническая рифма

- Абсолютная рифма

- Графическая рифма

- Открытая рифма

- Внутренняя рифма

- Начальная рифма

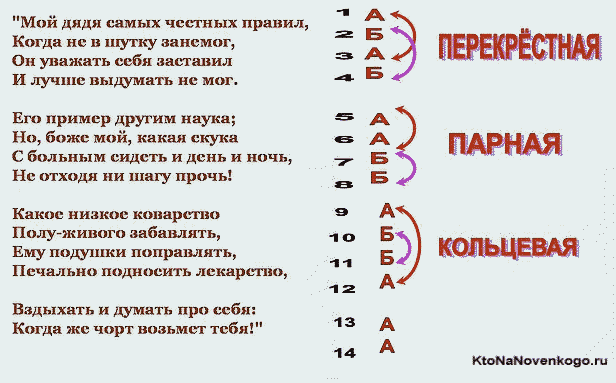

- Виды рифмовки

- Смежная рифмовка

- Перекрёстная рифмовка

- Кольцевая рифмовка

- Сплетённая рифмовка

Что такое рифма

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

С рифмой мы встречаемся раньше, чем начинаем говорить.

Родители читают детям стишки, потешки, поют колыбельные.

Поэтический текст прекрасно воспринимается во многом из-за ритма, но рифма — не меньшее волшебство.

Кто и когда первым заметил гармонию (это как?) рифмующихся строк, какие бывают рифмы и для чего они нужны – читайте здесь.

Рифма — это.

Рифма – это сходные по звучанию окончания поэтических строк. Термин происходит от греческого слова «соразмерность, ритмичность». Рифмующиеся слова обозначают границы строки, а пары рифм – границы строф (это как?).

Немаловажным условием созвучия является ударение. Должны совпадать именно ударные слоги, на которых и держится звуковой облик слов.

Например, когда Незнайка из сказочной повести Носова пытался научиться основам поэтического мастерства у Цветика, он подумал, что прекрасный пример рифмы: «веник-пряник». Однако того, что оба слова заканчиваются на «ник», оказалось недостаточно, ведь ударные гласные – разные.

Чтобы стало совсем понятно, подберём настоящие рифмы к слову «веник»: пленник, соплеменник, денег (звучит как деник), вареник. А со словом «пряник» созвучны слова: племянник, странник, многогранник. Может быть, вы придумаете ещё?

Из истории термина

Любопытно, что рифма – это сравнительно молодое явление человеческой культуры. Письменные памятники древнейших народов не знают рифмы.

Шумерские и аккадские эпические поэмы, памятники раннеиндийской цивилизации строго структурированы по ритму, богаты ассонансами (это как?), но лишены рифмующихся строк.

Дохристианская Греция чрезвычайно тонко обращалась с ритмикой и звукописью, но и там рифма в чистом виде отсутствовала.

Учёные пришли к выводу, что первыми открыли и развили полноценную систему рифм китайцы. В сборнике древней китайской поэзии «Шицзин», составленном великим Конфуцием, представлено более 300 стихотворений (это как?) со сквозной рифмой, что говорит о достаточно давней и хорошо разработанной традиции.

Знала рифму и древнейшая арабская поэзия. Ещё в доисламский период в лирических песнях кочевых народов присутствуют рифмующиеся окончания.

Широкое распространение рифмы началось в период раннего восточного средневековья. Так, в 3-7 веках индийская поэзия обогатилась мощной структурой рифмующихся двустиший.

С Востока эта традиция перешла на Запад, закрепилась в раннехристианской, а затем — в монастырской европейской культуре. Со временем рифма в большинстве европейских стран стала считаться непременным условием «правильного» стихосложения.

Что касается России, то рифма была присуща народному стиху раешнику, но отсутствовала в более древних памятниках (воинских повестях, былинах, сказаниях).

Её распространение характерно для периода христианизации Руси и последовавшего вслед за тем расширения культурных границ. В светскую литературу рифма пришла в 16-17 веках через переводную латинскую и французскую поэзию.

Виды рифм

Всякий поэт знает, что рифма различается:

- По количеству совпадающих звуков (точная, неточная);

- По числу слов, входящих в рифмующиеся словосочетания (простая, сложная);

- По общему количеству слогов (равносложная, неравносложная);

- По тому, на какой слог падает ударение (мужская, женская, дактилическая);

- По фонетическим особенностям (усечённая, замещённая, йотированная).

Точная – неточная.

Если в рифмующихся словах совпадает большинство звуков, рифма считается точной: конь – огонь. Если совпадает меньшая часть фонем, рифма неточная: снежок – ледок.

Простая – сложная.

Когда мы рифмуем отдельные слова, это простая рифма (пень – лень), когда соединяем между собой группы слов (в окне – на дне) или одно слово с группой слов (давно — всё равно), рифма называется составной или сложной.

Равносложная – неравносложная.

Равносложной бывает такая пара рифм, в каждом из слов которой число слогов одинаково: зи-ма – са-ма. В неравносложной количество слогов различно: зи-ма — ку-терь-ма.

Мужская – женская – дактилическая.

- Если ударение падает в рифмующихся словах на последний от конца слог, такая рифма называется мужской: пожАр – самовАр.

- Если ударение падает на предпоследний слог, рифма является женской: гОрод – распОрот.

- Когда же ударение падает на третий и далее от конца слог, рифма считается дактилической: орУжие – обнарУживая.

Усечённая – замещённая – йотированная.

- Усечённой рифма имеет место тогда, когда на конце слова как бы отсекается звук или слог: тепло – слов. Пара держится на ударном слоге «ло», а концевой согласный отпадает.

- Йотированная — разновидность усечённой рифмы. «Пропадет» звук «й» на конце одного из слов: дно – родной.

- При замещении один звук меняется на другой в начале слова (речка – печка), середине (вагон – ворон), конце (поток – потом). Замещённая рифма очень нравится детям, она полезна для развития речи.

Способы рифмовки

В классическом стихосложении, представленном в школьной программе, поэтические тексты чаще всего делятся на четверостишия. Это вид строфики – самый распространённый в русской поэзии.

Рифмующиеся строки могут располагаться внутри четверостишия по-разному.

В зависимости от этого выделяют следующие способы рифмовки:

- — параллельный (парный);

- — кольцевой (опоясывающий);

- — перекрёстный.

Проиллюстрируем все три вида:

Над землёй метель кружится,

Словно сказочная птица.

Где падёт её перо,

Там сияет серебро.

Слова «кружится» – «птица», «перо» – «серебро» стоят рядом, в соседних (параллельных) строчках и образуют пары. Такую рифмовку называют парной или параллельной.

Над землёй метель кружится,

Сыплет белое перо.

Там сияет серебро,

Где земли коснётся птица.

Теперь рифмуются 1 и 4, 2 и 3 строчки. Если соединить их линиями, получится часть колечка или пояска с короткой внутренней и длинной внешней стороной, поэтому такую рифмовку называют кольцевой или опоясывающей.

Самая привычная для нас схема выглядит так:

Над землёй метель кружится,

Рассыпает серебро,

Словно сказочная птица,

Обронившая перо.

Рифмуются 2 и 4, 1 и 3 строки. Если соединить двумя линиями пары рифм, эти линии пересекутся, образуя крест. Данный способ рифмовки назвали перекрёстным.

Использовать все три вида рифмовки в одном стихотворении не приветствуется, особенно, если человек только начал осваивать стихосложение, но мастер способен сотворить из такого соединения чудо!

Так, А.С.Пушкин придумал новый вид строфы, записав три четверостишия с разными способами рифмовки и увенчав их итоговым двустишием. Таким стихом написаны главы его знаменитого романа «Евгений Онегин». Созданную поэтом строфу стали называть «онегинской».

Заключение

Многие современные поэты устали от рифмы и с удовольствием пишут белые стихи, в которых присутствует ритм, а рифма считается необязательной. Такие тексты также называются верлибрами.

Не думайте, что авторы верлибров не умеют рифмовать. Умеют, но иногда им хочется освободиться от любых условностей и отпустить свою мысль на волю. Ведь творчество – это и есть свобода.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Самый мощный рифматор это Маяковский. Хоть он и конъюнктурщик конечно. Но если достанет из широких штанин, то мало никому не покажется. Такие поэты раз в сто лет рождаются.

А всё остальное — про птичек, погоду и жизнь в зимне лесу — это чтобы было чем занять детей в школе. А то когда они ничем не заняты, начинают свои стихи сочинять. Про школу, учителей и одноклассников. А потом скандалы, слёзы, родителей в школу.

Хорошая рифма безусловно придает стихам большую четкость и структурированность. Но, важно чтоб она не была самоцелью, а произведение все-таки передавало какой-то смысл.

Источник

Примеры рифмы. Виды рифм. Виды рифмовки

Стихотворные рифмы

Если вы нащупали в себе тягу к поэтическому творчеству и прочитали предыдущую статью, то пора переходить к внутрицеховым основам. Впрочем, мы уже говорили о том, как писать стихи в этой статье и, соответственно, имеем общее представление о рифме и рифмовке в целом. Теперь же попытаемся несколько глубже раскрыть эту поэтическую алхимию.

Итак, начнём с рифмы. Для каждого поэта слово «рифма» священна. Она используется почти во всех поэтических строках, за исключением редких форм стихотворения. Например, верлибра. И часто именно от рифмы во многом будет зависеть успех произведение, его основная мысль и передаваемое чувство. Ведь все ключевые слова выносятся в конец строки, дабы читатель обратил на них внимание. Достаточно часто мне приходилось слышать от читателей-дилетантов: «Да ведь тут нет совсем рифмы. Стихотворение плохое». Конечно, столь плоско мыслить нельзя, но зато это ярко демонстрирует ту важность и ценность, которую играет рифма. Ведь пишем мы, начинающие авторы, всё-таки для народа. Для разного народа.

Виды рифм

Собственно, для того чтобы добиться успеха в этой области, следует разузнать несколько теоретических моментов. Не лишним будет узнать и то, какие рифмы бывают. А классификаций у них предостаточно.

1. По расположению ударения.

Мужская рифма

подразумевает ударение на самом последнем слоге. Пример мужской рифмы:

Зима весёлая пришла

И много снега принесла.

Сразу оговоримся, что примеры рифм подобраны самые простые и без художественных изысков, дабы легче было понять суть дела.

Женская рифма

как уже можно догадаться, охватывает те слова, чьё ударение падает на предпоследний слог (пример женской рифмы):

Пусть счастье будет ярче света,

А радость станет жарче лета.

Дактилическая рифма

отводит нас ещё дальше на один слог. Речь идёт уже о третьем слоге с конца. Пример дактилической рифмы:

К малышу сегодня в садике

Приходили вновь солдатики.

- Наконец, самая сложная – это

гипердактилическая рифма

. Если уже сбились со счёта, то отсчитываем ровно три слога и подбираем слово с ударением на четвёртом (пример гипердактилической рифмы):

Берёзу день расчёсывает,

Берёзу день причёсывает…

2. По фонетическому созвучию рифмы бывают точные и неточные. С точными всё понятно: их замечают и узнают сразу, ими восхищаются, их принимают. Звуки точных рифм совпадают стопроцентно и ничем на слуху не выделяются:

Я сегодня рано встала

И поэтому устала.

Всё предельно просто. Но часто используют и неточные рифмы, где фонетическое созвучие лишь частично.

Мне сегодня вдруг не спится,

Я взяла тихонько спицы…

Вроде бы и улавливается что-то схожее, но если составить транскрипцию, то мы увидим, пусть и небольшое, но различие.

3. Частеречная принадлежность. Если говорить более простым языком, то рифмы по принадлежности к той или иной части речи.

Однородные рифмы

относятся к одной и той же части речи. Либо это два имени существительных, либо два местоимения, либо два глагола. Почему-то обычно подобное сочетание не особо жалуют, ибо его считают крайне примитивным. Пример однородной рифмы:

Посмотри же на меня,

Хороша ль сегодня я?

Разнородные рифмы

подразумевает сочетание глагола с именем существительным, имени прилагательного с наречием и прочее. Подобных компаний можно изобрести очень много. Пример разнородной рифмы:

Ты принёс мне сегодня цветы,

Перейдем же с тобою на «ты»!

Составные рифмы

задействуют ещё и различные служебные части речи. Например, союзы и частицы. Пример составной рифмы:

Моя девица – гвоздика.

4. Лексические признаки.

Тавтологическая рифма

– это крайне банальный приём, но который, так или иначе, в литературе встречается. В этом случае повторяется полностью слово или словоформа. Впрочем, если такую рифму использовать с умом, то можно дойти и до степени шедевра. Пример тавтологической рифмы:

Я тебя когда-то забыл,

Знаю я, что напрасно забыл…

Омонимическая рифма

подразумевает совпадение не только звучания, но и написания. При этом слова имеют различные значения. Пример омонимической рифмы:

Наш с тобою крепкий брак

Выявил сегодня брак.

Каламбурная рифма

не случайно стоит рядом с омонимической. Они действительно очень похожи. Вот только рифма строится на созвучии слова со сходным сочетанием нескольких слов. Пример каламбурной рифмы:

Не дойти никак до сада.

Вот такая вот досада!

Паронимическая рифма

– это сочетание слов, сходных по звучанию лишь частично. Значения, естественно, у них тоже различны. Хотя и достаточно близки. Пример паронимической рифмы:

«Скоро вышлет ответ адресат»,-

Уверял всё себя адресант.

5. По степени богатства. Фонетическому, разумеется.

Богатые рифмы

– это сочетания, в которых совпадает предударный согласный. Пример богатой рифмы:

Стал печальнее цветок.

Бедные рифмы

– это рифмы, где согласуются лишь гласные звуки, которые ещё и обязательно ударные. Больше никакого сходства не замечается. Пример бедной рифмы:

Я выпил сегодня вино

И жить мне стало легко.

Согласить, на рифму похоже мало, однако она есть!

6. Степень новизны

Банальные рифмы

. Несложно предположить, что это нечто в виде: любовь-кровь, вечность-бесконечность.

Оригинальные рифмы

чаще всего встречаются в наши дни, когда каждый поэт стремится превзойти не только своих конкурентов, но и самого себя. Наверное, все помнят слова известной песни Жеки про любовь, которая находится в душе на ПМЖ. Как-то так.

Напоследок, остановимся на разных видах рифмах, которые не относятся к классическим классификациям, но имеют определённую ценность.

Макароническая рифма

– сочетание слова русского языка с неким зарубежным. Пример макаронической рифмы:

Неважно сколько тебе лет,

Абсолютная рифма

– это союз полностью одинаковых слов. Исключение составляет только ударный звук. Пример абсолютной рифмы:

Пусть бушуют в доме грозы,

Пусть смакует сердце грёзы.

Графическая рифма

, на первый взгляд, – явление и вовсе в поэзии бесполезное, ведь сочетаются в ней не звуки, а буквы: точно – нарочно. Вроде бы и всё гладко. А теперь произнесите это вслух? Конечно, учитывая орфоэпические нормы.

Открытая рифма

оканчивается на гласный звук. Закрытая – на согласный.

Внутренняя рифма

используется в середине строк, особенно, если они длинные. Лишние гармоничные сочетания явно не помешают.

Начальная рифма

достаточно необычна, так как в этом случае рифмуются не последние слова в строке, а первые. Таким образом, тоже можно привлечь внимание читателя.

Конечно, это не весь перечень доступных рифм, но этого базового списка достаточно, чтобы иметь представление об устройстве стихотворения.

Виды рифмовки

Это последний момент, на который стоит обратить внимание в данной статье. Момент очень важный и нужный. Итак,

Смежная рифмовка

– способ самый простой и распространённый. Тут рифмуются каждые две строки. Пример смежной рифмовки:

Я тебя сегодня полюбила,

Я про горе прошлое забыла,

Я поверила сегодня в яркий свет,

Я нашла потерянный ответ.

Перекрёстная рифмовка

В этом случае мы рифмуем первую строку с третьей, а вторую с четвёртой. Пример перекрёстной рифмовки:

Мне недалеко уйти пришлось:

Я забыла собственное сердце.

Жаль, что прошлое когда-то не сбылось,

Жаль, что сломаны заветные все дверцы.

Кольцевая рифмовка

действует, как змея, которая держит во рту собственный хвост: мы сочетаем первую строки с четвёртой, а вторую с третьей. Пример кольцевой рифмовки:

Я обошла давно весь свет.

Тебя ли я в нём потеряла?

Себя ли я тогда искала?

Я не могу найти ответ.

Сплетённая рифмовка

– это самый сложный и запутанный случай. Встречается редко, но тем не менее… В строфе из шести строк, например, мы сочетаем их в таком порядке. Например, первую с четвёртой, вторую с пятой, а третью с шестой. Пример сплетённой рифмовки:

Никто не заставлял тебя страдать,

Качаться, словно тонкая рябина

И плакать, будто всё прошло,

Ведь нам от жизни стоит брать,

То, что даётся прямо в спину,

И то, что нам с судьбой пришло.

Может, вариант достаточно наивный, зато хорошо демонстрирует то, о чём идёт речь.

Итак, мы и подошли к концу нашего теоретического монолога. Не забываем о том, что стихотворение – это всё-таки произведение искусства, поэтому продумывать его стоит до мелочей. А рифма – это очень и очень важная мелочь! Успехов!

Источник