Резервуарный способ шампанизации вина

Шампанизация резервуарным методом

Способ шампанизации в резервуарах, несомненно, призван революционизировать производство игристых вин. Бутылочный метод производства шампанского для получения готовой продукции требует трехлетнего срока и больших производственных помещений. Резервуарный метод не требует длительного технологического процесса. Достаточно примерно 2 месяцев для завершения всего цикла производства от процесса шампанизации до получения готовой продукции. Потребность в площади производственных помещений при резервуарной методе также значительно меньшая, чем при бутылочном.

Резервуарный метод шампанизации появился у нас в конце 30-х годов и в настоящее время получил широкое распространение благодаря своим экономическим преимуществам.

Приготовление резервуарной смеси производится в крупных емкостях (металлических или железобетонных резервуарах, снабженных мешалками). Смеси готовят из обработанных скупажи-рованных виноматериалов (в том числе выдержанных на дрожжах), резервуарного ликера и разводки дрожжей чистой культуры.

Ликер вводят с учетом не только потребности на брожение, но и для создания кондиций изготовляемого шампанского по сахару: для сухого шампанского 52 г, для полусухого 72 г, для полусладкого 102 г и для сладкого 122 г сахара на л смеси.

После перемешивания, до задачи дрожжевой разводки, смесь подвергают тепловой обработке и после охлаждения вводят разводку дрожжей чистой культуры.

Выравнивание кондиций смеси по крепости и кислотности производят введением коньячного спирта и лимонной кислоты в количествах, обеспечивающих повышение крепости не более как на 0,5% об. и титруемой кислотности на 1 г/л. Кроме того, в смесь вводят сернистый ангидрид в количестве 30 мг/л. Тщательно перемешанную смесь переводят в резервуар для брожения.

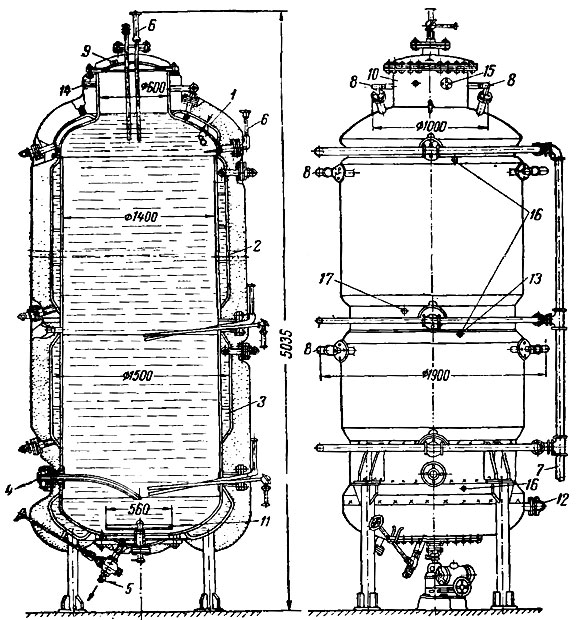

На большинстве наших шампанских производств применяются резервуары (акратофоры) системы Фролова-Багреева (рис. 175).

Рис. 175. Схема реконструированного резервуара Фролова-Багреева для производства шампанского: 1, 2, 3 — охлаждающие рубашки: верхняя, средняя и нижняя; 4 — спускная труба для вина; 5 — груба для спуска дрожжей; 6 — термогильза; 7 — трубя для спуска рассола; 8 — труба для входа рассола; 9 — предохранительный клапан; 10 — горловина; 11 — мешалка; 12 — труба для горячей воды; 13 — воздушный кран; 14 — манометр; 15 — штуцер для сжатой углекислоты; 16 — штуцер воздушного крана; 17 — штуцер виноотборного крана

Особенность технологического процесса, установленного Фроловым-Багреевым, заключается в том, что ликер, необходимый для шампанизации (тиражный) и для придания сладости готовому шампанскому (экспедиционный) задают одновременно.

Такое совмещение тиражного и экспедиционного ликера в одном, осуществимое лишь при резервуарном методе шампанизации, обеспечивает возможность остановки брожения при любом. заранее заданном количестве остаточного сахара.

Для обеспечения нормального режима брожения в резервуарах необходимо широко применять метод производственной селекции. Ценным является предложение Чистович и Орцева, согласно которому для приготовления дрожжевой разводки непосредственно используются дрожжи из резервуара с хорошо выбродившим шампанским после микробиологической проверки их на чистоту.

При резервуарной шампанизации, в отличие от бутылочного метода, применяются пылевидные расы дрожжей. Зернистые расы здесь имеют тот недостаток, что они не распределяются равномерно в бродящей жидкости, а сосредоточиваются преимущественно на дне резервуара.

Брожение в резервуарах проводят при температуре не выше 15°. Суточный прирост давления допускается не более 0,3 ати. Продолжительность процесса шампанизации вина в резервуарах установлена в 26-27 дней, в том числе 23-24 дня на брожение и 3 дня на охлаждение и отстаивание.

После сбраживания 18-20 г/л сахара и по достижении давления не менее 4 ати в переводе на 10° и требуемых кондиций по сахару содержимое резервуара охлаждают до температуры -5, -7° и отстаивают в течение 48 часов, не допуская повышения температуры выше -4 и -5°.

Источник

Резервуарный периодический метод шампанизации

Резервуарный периодический метод шампанизации, способ производства Советского шампанского, при котором вторичное брожение бродящей среды проводят в герметически закрытых специальных аппаратах (акратофорах) при постепенном нарастании давления углекислого газа. Резервуарный периодический метод шампанизации включает следующие основные технологический процессы: подготовка купажей и приготовление бродильной смеси, культивирование дрожжей, вторичное брожение периодическим способом; охлаждение шампанизированного вина и розлив в бутылки. В отличие от резервуарного непрерывного метода шампанизации вино при резервуарном периодическом методе шампанизации находится в статическом состоянии. Бродильную (акратофорную) смесь готовят из разливостойких, прошедших полный цикл технологические обработки шампанских виноматериалов, резервуарного ликера и разводки чистой культуры дрожжей. Качество шампанского, получаемого резервуарным способом, можно улучшить путем добавления в купаж лизатных виноматериалов, приготовленных настаиванием на дрожжевых осадках выбродивших вин. Для обеспечения нормального брожения в бродильную смесь задают также до 20 мг/дм 3 сернистого ангидрида. Сахар в бродильную смесь добавляют из расчета получения готовых, кондиционных по сахаристости шампанских вин. Так, для марки брют содержание сахара в бродящей среде составляет 22 г/ /дм 3 ; для сухого — 52; полусухого — 72; полусладкого — 102; сладкого — 122 г/дм 3 . Разводку дрожжей вносят из расчета содержания в бродильной смеси 2—3 млн./мл дрожжевых клеток. Вместо добавления чистой культуры дрожжей возможно повторное использование дрожжевых осадков после отделения шампанизированного вина из акратофора, в котором хорошо протекало вторичное брожение и получено вино высокого качества.

При периодическом методе шампанизации исключается операция обескислороживания купажа. Бродильная смесь с температурой не более 18°С направляется в акратофор для проведения вторичного брожения. Газовая камера в акратофоре должна составлять не более 1% его вместимости. Вторичное брожение проводят при температуре не выше 15°С, а прирост давления во время брожения, начиная с 80кПа, составляет не более 30 кПа в сутки. Продолжительность процесса шампанизации в акратофоре 25 суток, в т. ч. брожения — не менее 20 суток. При этом должно быть сброжено не менее 18 г/дм 3 сахара и достигнуто давление в акратофоре 400 кПа (при 10°С). Шампанизированное вино охлаждают до температуры — 3 4°С для марок «брют» и «сухое» и до температуры —4 5°С для марок «полусухое», «полусладкое» и «сладкое». Продолжительность охлаждения вина до требуемой температуры не более 18 ч, выдержка охлажденного вина при температуре охлаждения не менее 48 ч. После обработки холодом шампанское фильтруют при температуре охлаждения и подают на розлив в бутылки. Для улучшения качества шампанского, получаемого резервуарного периодического метода шампанизации рекомендуется подвергать тепловой обработке купажи (обескислороженные) перед приготовлением акратофорной смеси при температуре 55— 60°С в течение 12—24 ч. В нагретый купаж вводят ликер, смесь охлаждают до температуры 15—18°С, задают в нее дрожжевую разводку и направляют на шампанизацию. Качество шампанского улучшается также при проведении вторичного брожения на «брют» с последующим дозированием шампанизированного вина экспедиционным ликером для доведения кондиций по содержанию сахара в соответствии с маркой. В этих условиях после окончания брожения дрожжи отмирают, автолизируются, продукты автолиза переходят в вино, что активизирует ферментативные процессы, усиливает восстановительные реакции, обусловливает снижение содержания альдегидов и ограничивает образование высших спиртов. Резервуарный периодический метод шампанизации по сравнению с непрерывным методом шампанизации менее производителен, хуже поддается автоматизации, и качество получаемого шампанизированного вина ниже. Периодический метод шампанизации в настоящее время применяется в основном для приготовления игристых белых, красных, розовых, мускатных и др. вин, специальные марки и наименования которых должны соответствовать отраслевому стандарту.

Источники: Кишковский З. Н., Мержаниан А. А. Технология вина. — Москва, 2004. А. Е.Орешкина, Москва

Источник

Как делают игристое вино?

Это статья о способах производства. См. также обзор игристых вин по странам

Игристые вина – это вина, насыщенные углекислым газом, который делает их шипучими. Углекислый газ образуется в виноградном сусле в процессе брожения естественным образом. Способ, при котором двуокись углерода вкачивается в готовое вино, как в лимонад, существует, но количество таких вин относительно невелико, а их уровень таков, что место им в придорожных супермаркетах, а не в этом обзоре.

Итак, образование углекислоты в процессе брожения – процесс естественный и неизбежный. При производстве тихого (не игристого) вина СО2 – побочный продукт, который уходит в атмосферу. Если же целью является производство игристого вина, то процесс накопления и удержания углекислого газа берётся под контроль и обрастает нюансами, зависящими от типа сырья и уровня игристого вина, к которому стремится винодел.

Наличие большого количества углекислоты в вине ощутимо влияет на его вкусовое и ароматическое восприятие, поэтому и выбор сортов винограда, и место его произрастания, и способ производства вина, которое задумано стать игристым, будут отличаться от тех, что выбрал бы винодел при производстве обычного вина.

В основе современного производства качественных игристых вин лежит три этапа:

- Первичное брожение сусла – изготовление базового вина с нужными параметрами (кислотность, содержание сахара и пр.)

- Во многих случаях – смешивание нескольких базовых вин для достижения нужных вкусовых характеристик.

- Продолжение брожения или новое повторное брожение базового вина (смеси вин) в герметичных условиях для сбора и удержания СО2 – т.е. получения игристого вина.

4 главных метода производства игристых вин:

- «Дедовский» метод (ансестраль) – одно брожение, завершающееся в закрытых бутылках, собирающих в себе СО2

- Трудоёмкий шампанский метод , при котором игристость достигается во время повторного брожения базового вина в отдельных бутылках, с дальнейшей выдержкой вина на осадке и особым процессом его извлечения.

- Упрощённый резервуарный метод (Шарма-Мартинотти) : повторное брожение в одном большом герметичном резервуаре, из которого готовое игристое вино с сохранением давления фильтруется и разливается по бутылкам.

- Трансферный метод : «компромиссный» вариант, при котором вино бродит и накапливает СО2 в отдельных бутылках и после дополнительной выдержки на осадке, под давлением сливается в резервуар, где фильтруется и вновь разливается по бутылкам.

Теперь обо всём по порядку.

Дедовский (сельский)

Синонимы и вариации: méthode rurale («сельский метод»), méthode ancestrale (ансестраль, «метод предков», регион Лиму), méthode dioise (в области Ди долины Роны), méthode gaillacoise (в коммуне Гайяк) .

Это простейший метод – с единственной ферментацией, проходящей в бутылке. С него всё когда-то начиналось. Т.е. на самом деле, метод ансестраль более традиционный, чем «традиционный шампанский» метод.

Поскольку брожение сусла всегда сопровождается выделением углекислого газа, то самое простое, что можно сделать для получения игристого напитка – закрыть ёмкость до завершения брожения и не выпускать из неё СО2 до момента подачи на стол. Вот и весь метод.

Сбраживание начинается обычным образом в бочках или стальных чанах, затем приостанавливается с помощью охлаждения – и разливается по бутылкам, в которых процесс возобновляется уже в замкнутом пространстве, собирая внутри выделяемый углекислый газ.

Нюансы «метода предков»

Первый: давление, которое образуется в закрытой бутылке за время дображивания, может показаться недостаточным, чтобы вызвать восторг у любителя привычных игристых (в случае с methode ancestrale коммуны Лиму). Хотя во времена тех самых «предков» проблема чаще была в обратном (см. историю шампанского)

Второй момент – внешний вид.

Methode ancestrale в Лиму (область Лангедок) настолько традиционен, что не предполагает фильтрации: отработанные дрожжи остаются в бутылке – вино получается с заметным осадком, мутное.

Производители коммуны Гайак (methode gaillacoise) и в окрестностях города Ди (methode dioise) Долины Роны предпочитают отфильтровывать осадок. В methode dioise вино фильтруется трансферным методом, т.е. это уже не вполне «метод предков».

Третий нюанс «сельского» метода – вкус, который получится в итоге.

Поскольку при таком производстве игристых вин используются естественные дрожжи (а не выведенные в лаборатории культуры, как в шампанском), то результат не так стабилен, а вкус может отличаться… сельской самобытностью 🙂

Впрочем, тот же methode dioise (Долина Роны) допускает смешивание разных партий сусла мастером погреба перед ферментацией в бутылках, для получения желаемого вкуса (как в Шампани).

Так или иначе, у этих вин есть свои поклонники. К тому же, знакомство с вином, изготовленным по «дедовскому» методу довольно познавательно и полезно для понимания тех усилий, которые прилагаются при изготовлении игристых вин более сложным «шампанским» методом.

Игристые вина, производимые в наше время по этому методу во Франции: Blanquette methode ancestrale (Лиму, область Лангедок), Clairette de Die Tradition («Клерет де Ди Традисьон» (Долина Роны), игристые вина коммуны Гайак: Gaillac methode gaillacoise, Gaillac methode ancestrale, розовые игристые Бюже Сердон (Bugey Cerdon, Савойя). В Италии: Просекко Colfondo, Campagne Фрэнка Корнелиссена.

В целом, такие вина отличает невысокое содержание алкоголя (6-9%) и часто – наличие остаточной сладости (т.е. это нередко полусухие и полусладкие вина).

Основные сорта: музак (Mauzac Blanc) , мускат блан

Шампанский метод

Синонимы: традиционный метод, классический метод .

После первичной ферментации тихие базовые вина ( разных урожаев и нужных сортов) смешиваются, к ним добавляются дрожжи и сахар, после чего они разливаются по бутылкам для повторной ферментации и выдержки на осадке . Затем, с помощью серии специальных манипуляций, осадок собирается в горлышках бутылок и удаляется (см. дегоржаж). В игристое вино, находящееся в бутылках, добавляется смесь из тростникового сахара, определяющего итоговую степень сладости вина, после чего вино отправляется на выдержку или поступает в продажу.

Давление в бутылке: 5-6 бар

Подробно об этом методе со всеми терминами – здесь .

История «шампанского метода» изложена здесь .

Помимо самого шампанского, этот метод используется при производстве таких игристых вин, как креманы (Франция), Франчакорта (Италия), Ольтрепо Павезе Методо Классико (Италия), Тренто (Италия), Альта Ланга (Италия), Кава (Испания), премиальных немецких игристых Winzersekt, а также английских игристых вин.

Метод Шарма-Мартинотти

Синонимы: метод Шарма (Charmat), итальянский метод, резервуарный метод, автоклавный, танковый

После первичной ферментации тихое базовое вино помещается в большие стальные цистерны, где в условиях контролируемого давления и температуры, происходит вторичная ферментация за счёт вновь добавленных дрожжей и сахара. Затем, с сохранением давления, вино фильтруется от осадка и разливается по бутылкам.

Давление в бутылке: 2,5-3,5 бар

Использование больших резервуаров позволяет ускорить и упростить процесс вторичной ферментации. Но вместе с тем, этот метод не предусматривает длительной выдержки на осадке, являющейся необходимым условием для получения сложных игристых вин с развитой ароматикой.

История метода

В 1895 году Федерико Мартинотти (Federico Martinotti), энолог из итальянской провинции Асти, сконструировал «автоклав» – большой чан с системой охлаждения и поддержания давления, который позволил реализовать идею француза Момене (Maumene) о замене вторичной ферментации игристого вина в бутылках ферментацией в больших ёмкостях для упрощения процесса. Установка, собранная самим Момене в 1852 году, не годилась для применения на производстве.

С изобретением автоклава Мартинотти в Италии началось внедрение резервуарного метода производства игристых вин в небольших объёмах.

В 1907 году француз Эжен Шарма (Eugene Charmat) довёл конструкцию автоклава Мартинотти до промышленно применимого образца, в котором использовался стальной чан, эмалированный изнутри.

Отсюда все указанные выше названия этого метода.

По методу Шарма-Мартинотти производят итальянские вина Просекко, большинство остальных итальянских игристых вин, большинство немецких игристых вин Sekt, большинство игристых вин Нового Света.

Модифицированный метод Шарма используется при производстве игристых Асти

Источник