Резервуарный способ изготовления шампанского

Шампанизация резервуарным методом

Способ шампанизации в резервуарах, несомненно, призван революционизировать производство игристых вин. Бутылочный метод производства шампанского для получения готовой продукции требует трехлетнего срока и больших производственных помещений. Резервуарный метод не требует длительного технологического процесса. Достаточно примерно 2 месяцев для завершения всего цикла производства от процесса шампанизации до получения готовой продукции. Потребность в площади производственных помещений при резервуарной методе также значительно меньшая, чем при бутылочном.

Резервуарный метод шампанизации появился у нас в конце 30-х годов и в настоящее время получил широкое распространение благодаря своим экономическим преимуществам.

Приготовление резервуарной смеси производится в крупных емкостях (металлических или железобетонных резервуарах, снабженных мешалками). Смеси готовят из обработанных скупажи-рованных виноматериалов (в том числе выдержанных на дрожжах), резервуарного ликера и разводки дрожжей чистой культуры.

Ликер вводят с учетом не только потребности на брожение, но и для создания кондиций изготовляемого шампанского по сахару: для сухого шампанского 52 г, для полусухого 72 г, для полусладкого 102 г и для сладкого 122 г сахара на л смеси.

После перемешивания, до задачи дрожжевой разводки, смесь подвергают тепловой обработке и после охлаждения вводят разводку дрожжей чистой культуры.

Выравнивание кондиций смеси по крепости и кислотности производят введением коньячного спирта и лимонной кислоты в количествах, обеспечивающих повышение крепости не более как на 0,5% об. и титруемой кислотности на 1 г/л. Кроме того, в смесь вводят сернистый ангидрид в количестве 30 мг/л. Тщательно перемешанную смесь переводят в резервуар для брожения.

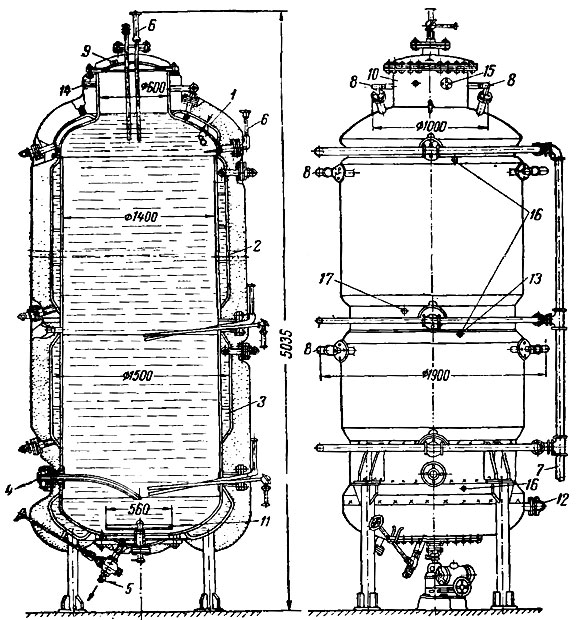

На большинстве наших шампанских производств применяются резервуары (акратофоры) системы Фролова-Багреева (рис. 175).

Рис. 175. Схема реконструированного резервуара Фролова-Багреева для производства шампанского: 1, 2, 3 — охлаждающие рубашки: верхняя, средняя и нижняя; 4 — спускная труба для вина; 5 — груба для спуска дрожжей; 6 — термогильза; 7 — трубя для спуска рассола; 8 — труба для входа рассола; 9 — предохранительный клапан; 10 — горловина; 11 — мешалка; 12 — труба для горячей воды; 13 — воздушный кран; 14 — манометр; 15 — штуцер для сжатой углекислоты; 16 — штуцер воздушного крана; 17 — штуцер виноотборного крана

Особенность технологического процесса, установленного Фроловым-Багреевым, заключается в том, что ликер, необходимый для шампанизации (тиражный) и для придания сладости готовому шампанскому (экспедиционный) задают одновременно.

Такое совмещение тиражного и экспедиционного ликера в одном, осуществимое лишь при резервуарном методе шампанизации, обеспечивает возможность остановки брожения при любом. заранее заданном количестве остаточного сахара.

Для обеспечения нормального режима брожения в резервуарах необходимо широко применять метод производственной селекции. Ценным является предложение Чистович и Орцева, согласно которому для приготовления дрожжевой разводки непосредственно используются дрожжи из резервуара с хорошо выбродившим шампанским после микробиологической проверки их на чистоту.

При резервуарной шампанизации, в отличие от бутылочного метода, применяются пылевидные расы дрожжей. Зернистые расы здесь имеют тот недостаток, что они не распределяются равномерно в бродящей жидкости, а сосредоточиваются преимущественно на дне резервуара.

Брожение в резервуарах проводят при температуре не выше 15°. Суточный прирост давления допускается не более 0,3 ати. Продолжительность процесса шампанизации вина в резервуарах установлена в 26-27 дней, в том числе 23-24 дня на брожение и 3 дня на охлаждение и отстаивание.

После сбраживания 18-20 г/л сахара и по достижении давления не менее 4 ати в переводе на 10° и требуемых кондиций по сахару содержимое резервуара охлаждают до температуры -5, -7° и отстаивают в течение 48 часов, не допуская повышения температуры выше -4 и -5°.

Источник

Резервуарный способ шампанизации вина. Его преимущества и недостатки.

Существуют две разновидности резервуарного способа производства шампанского: непрерывный и периодический. Способ производства шампанского в непрерывном потоке был разработан ученым Г.Г. Агабольянцем, А.А. Мержанианом, С.А. Брусиловским. Будучи внедрен в производство в 1954 году, этот метод затем стал основным в производстве Советского шампанского.

Суть нового метода в том, что процесс брожения происходит в непрерывном потоке шампанских виноматериалов с одной и той же заданной скоростью и при постоянном давлении. Все процессы регулируются автоматической системой контроля. Поступление в систему виноматериалов, дрожжевой разводки, ликера, скорость потока, давление воздуха и углекислоты, температура находится в руках технолога, и поддаются точной регулировке. Преимущество: Этот метод снизил стоимость одной бутылки шампанского на 20%.

Недостатком этого способа является то, что он не обеспечивает высокие органолептические показатели готовому вину, присущие вину, полученному при бутылочном способе производства шампанского.

Быстрое формирование хорошего качества происходит благодаря техническим приемам:

— предварительная биологическая деаэрация (обескислороживание) и термическая обработка исходных купажей

— раздельное проведение вторичного брожения и размножения дрожжей в условиях, наиболее благоприятных для каждого процесса, в результате чего появляются возможность проведения вторичного брожения в строго бескислородных условиях, уменьшаются затраты времени на накопление дрожжей, обладающих высокой физиологической активностью, повышается производительность процесса шампанизации в целом.

— поддержание постоянного по скорости непрерывного потока вина при вторичном брожении, благодаря чему дрожжевые клетки распределяются в вине более равномерно, их контакт со средой улучшается

— проведение вторичного брожения на всем его протяжении при постоянном повышенном давлении, что приводит к накоплению большего количества связанного диоксида углерода, что улучшает игристость и пенистость

— выдержка в потоке охлажденного шампанизированного вина в резервуарах с насадкой, на которой задерживаются в большом количестве дрожжевые клетки, что создает благоприятные условия для усиления ферментативных процессов и обогащения шампанского продуктами автолиза дрожжей

— быстрое охлаждение вина после вторичного брожения и выдержка его в потоке при низкой температуре, обеспечивающие достаточно полное выпадение винного камня, в результате чего повышается устойчивость шампанского к помутнению физико-химической природы

— внесение в вино экспедиционного ликера, выдерженного в бескислородных условиях, что способствует повышению качества шампанского и дает возможность получать любую его марку на одной и той же установки.

1. Обработка виноматериалов (сульфитация, деметаллизация, оклейка)

2. Осветление (отстаивание, фильтрование, центрифугирование)

3. купажирование (резервуары с перемешив. устр-вом)

4. обработка купажа (стаб. к белк. и кристалл. помутнениям)

5. Приготовление брод. смеси.

6. Вторичное брожение (17 суток, t не более 15 градусов)

7. Выдержка на дрожжах (биогенератор с насадками)

8. Охлаждение в теплообменнике (t= -3/-4)

9. Отстаивание в терморезервуарах (t= -3/-4)

11. Дозирование экспедиционного ликера ( сах. 700-800 г/дм3)

Билет №17

1. Технологическая характеристика различных способов шампанизации вина.

Шампанизация –комплекс биохимических и физико-химических процессов, в результате которых формируются характерные вкус и букет игристых вин и их типичные свойства – пенообразование и игра. Процесс шампанизации включает вторичное брожение.

Шампанское –наиболее тонкое белое игристое вино, исключительно высокие качества и своеобразные качества которого обеспечили ему широкую известность как одному из лучших и оригинальных вин мира. Для шампанского характерны хорошо выраженные игристые и пенистые свойства.

Для получения шампанских виноматериалов используют только разрешенные для этого сорта винограда, культивируемы в определенных почвенно-климатических условиях. Сорта: Пино черный, Пино белый, Шардоне, Траминер, Савиньон и др.

К винограду, предназначенному для получения шампанских виноматериалов, предъявляют повышенные требования. Виноград должен быть совершенно здоровым, свежим, без механических повреждений гроздей и ягод.

Оптимальные кондиции сока виноградных ягод для получения шампанских виноматериалов находятся в следующих пределах: содержание сахара 17-20 г на 100 мл, титруемая кислотность 8-11 г/л, pH=2,8-3, содержание фенольных веществ 100-200 мг/л.

. Сбор виноградапроводят в сухую погоду, избегая собирать грозди, покрытые росой, которая может понизить кислотность и концентрацию сахаров. После дождей ягоды собирать нельзя, так как влага разжижает сок ягод. В случае неравномерного созревания винограда сбор ведут выборочно.

Переработку виноградана шампанские виноматериалы проводят двумя способами: прессованием целых гроздей на корзиночных и пневматических прессах. Способ прессования целыми гроздями сейчас применяется редко вследствие его малой производительности и большой трудоемкости.

После отделения сусла проводят еще три последовательных прессования, но в более интенсивном режиме и при высоком давлении. После каждого цикла прессуемую массу тщательно рыхлят. В результате получают прессовое сусло, которое для шампанских виноматериалов непригодно. Оно используется в производстве столовых и крепленых виноматериалов.

Второй способ, основанный на дроблении ягод с отделением гребней, выделении сусла-самотека и последующем прессовании стекшей мезги, является в настоящее время основным в производстве шампанских виноматериалов. Этот способ обеспечивает более высокую производительность технологического оборудования, полную механизацию и поточность переработки винограда.

Раздавливание ягод и отделение гребней проводят на валковых дробилках-гребнеотделителях. Сусло-самотек отделяют быстро на стекателях, обеспечивающих отбор с 1 т винограда до 50 дал сусла высокого качества с минимальным содержанием фенольных в-в. Стекателя должны работать в режиме, исключающем насыщение сусла кислородом воздуха.

Сусло, получаемое при прессовании на прессах непрерывного действия, для шампанских виноматериалов непригодно.

Время, затрачиваемое на выделение сусла для шампанских виноматериалов, не должно превышать 90 мин при прессовании целых гроздей и 50 мин при переработке винограда на дробилках-гребнеотделителях.

Осветление суслаприводят отстаивание после охлаждения по температуры 10-14 0 Ϲ с сульфитацией до 60 мг/л SO2. Для ускорения осветления и торможения окислительных прессов в сусло задают перед отстаивание бентонит или другой дисперсный минеральный сорбент в количестве 2-3 г/дал.

Сбраживаютсусло периодическим или непрерывным способом на чистой культуре специальных рас дрожжей при температуре не выше 18 0 Ϲ.

В молодых шампанских виноматериалах должен пройти процесс яблочно-молочного брожения. При этом помимо смягчения вкуса повышается стабильность шампанского к биологическим помутнениям.

Молодые шампанские виноматериалы после первой переливки и достаточного их осветления подвергают эгализации и объединяют в крупные партии в пределах каждого сорта. Шампанские виноматериалы должны содержать спирта 10-12% об., остаточного сахара не более 0,2 г на 100 мл, титруемую кислотность 6-10 г/л.

Для ускорения созревания и повышения стабильности шампанских виноматериалов в отдельных случаях их подвергают тепловой обработке. Лучшие результаты дает обработка теплом совместно с дрожжами при температуре 30-40 0 Ϲ в течение 2 сут или 50-60 0 Ϲ не менее 1 сут.

Затем виноматериалы подвергают ассамблированию, купажированию и сопутствующим обработки. Это ответственные технологические операции, которые закладывают основу для формирования органолептических качеств и типичных свойств шампанских вин. Достигаемый технологический эффект зависит от правильного выбора оптимального состава и количественных соотношений виноматериалов, при которых обеспечивается наилучшее качество шампанского по вкусу, букету и физико-химическим свойствам.

Ассамблированиесостоит в объединении виноматериалов по районам или крупным типичным участкам, в которых был получен урожай винограда. Как правило, ассамблирование проводят по отдельным сортам винограда. В результате получают ассамбляжи – большие партии однородных виноматериалов, которые обрабатывают гексациано-(II)-ферратом калия (ЖКС) и рыбьим клеем.

Купажированиесостоит в гармоничном объединении ассамбляжных партий виноматериалов с целью повышения тонкости вкуса и букета вина, обеспечения его физико-химических свойств, благоприятных для формирования игристых и пенистых качеств шампанского. В результате получают купажи, которые имеют постоянные качественные особенности, свойственные типу выпускаемого шампанского.

В случае необходимости при купажировании смешивают ассамбляжи из урожая разных лет, что позволяет устранить недостатки вкуса или букета, а также обеспечить однородность выпускаемого шампанского.

Источник

Изготовление советского шампанского резервуарным способом

Известны различные системы резервуаров: Брийе, Шарма, Шоссепье и др. Наибольший интерес представляют резервуары системы Фролова-Багреева, которые были внедрены в 1940 г. на Горьковском шампанском заводе. Процесс шампанизации осуществляют в акратофоре. Это — эмалированный резервуар цилиндрической формы, состоящий из двух половинок, снабженных снаружи рубашками для регулирования температуры вина путем подачи в межрубашечное пространство теплой или холодной воды, или рассола. Верхняя и средняя рубашки служат для остановки брожения шампанского путем его охлаждения до —5—6°С, когда давление углекислоты в резервуаре 4,5—5,5 кгс/см2. Нижняя рубашка, охватывающая дно резервуара, служит для замораживания осадка.

В акратофор подают бродильную смесь, в состав которой входит виноматериал, прошедший технологическую обработку, резервуарный ликер и разводка дрожжей чистой культуры. Смесь готовят в смесителе, предварительно наполненном углекислотой, для предохранения окисления виноматериала.

Ликер дозируют в таком количестве, чтобы после окончания брожения давление в резервуаре было не менее 4 кгс/см2, а содержание сахара оставалось в количестве, отвечающем требованию той или иной марки шампанского. С этой целью исходное содержание сахара в смеси для марки самое сухое должно быть 30 г/л, сухое — 52, полусухое — 72, полусладкое — 102 и сладкое — 122 г/л. Таким образом часть сахара, содержащегося в ликере, сбраживая, создает необходимое давление, а другая часть, оставаясь несброженной, придает шампанскому сладость.

Дрожжи задают из того же расчета, что и при бутылочной шампанизации — 1 млн. клеток в 1 мл смеси для первых трех марок и 1,5 млн. клеток в 1 мл смеси — для полусладкого и сладкого шампанского, где содержится больше сахара.

Загрузку бродильной смеси производят через нижний кран в резервуар, предварительно наполненный углекислотой. Во время брожения проверяют давление и температуру в нижней и верхней части резервуара. Одновременно осуществляют химический и микробиологический контроль за ходом брожения.

Брожение регулируют подачей в межрубашечное пространство резервуаров холодной или подогретой воды. Первоначально, до достижения давления 0,8 кгс/см2, оптимальная температура брожения 18°С, а в последующий период —15°С. При этом температурном режиме брожение длится 20 дней, ежесуточный прирост давления — 0,3 кгс/см2. Когда давление в резервуаре достигает не менее 4 кгс/см2, а содержание сахара в вине соответствует кондициям определенной марки шампанского, вино охлаждают до —5°С и при этой температуре выдерживают не менее 48 часов.

Сочетание бродильного резервуара с холодильником в системе Фролова-Багреева приближает резервуарный метод к бутылочному и сокращает потребность в помещении и оборудовании.

Низкая температура шампанского при розливе (не выше 0°С) снижает потери углекислоты и тем самым способствует сохранению его игристых свойств.

Источник