- Ретроспектива: что это значит и когда употребляется

- Что такое ретроспектива и как она работает

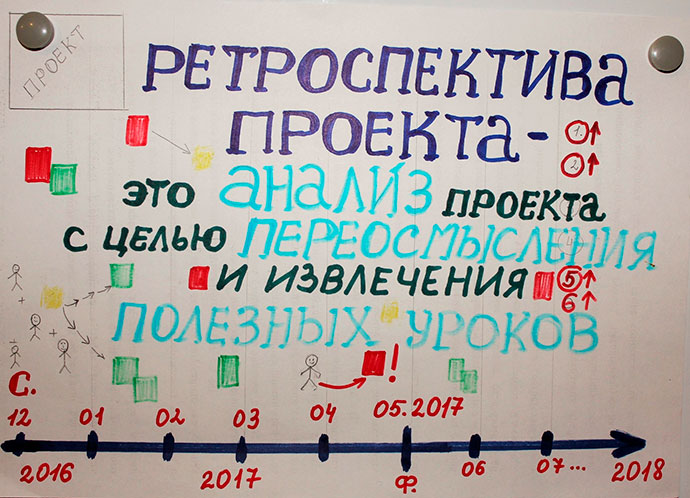

- Ретроспективный анализ

- Рабочая технология

- Вместо заключения

- Что такое ретроспектива и зачем нужна

- Значение слова ретроспектива

- Что такое ретроспективный анализ и метод

- Примеры употребления

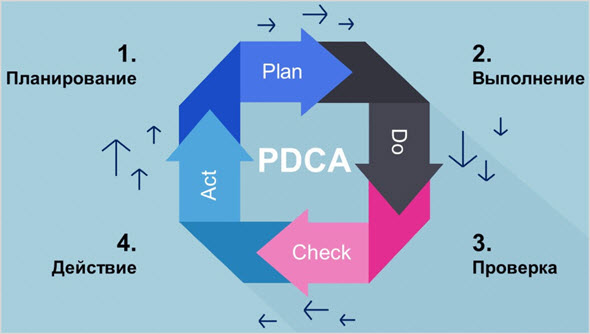

- Ретроспектива: как и зачем ее проводить?

- Зачем нужна ретроспектива?

- Цели и результаты

- Какие бывают ретроспективы?

- В чем проблема?

- Формат ретроспективы: наши предложения

Ретроспектива: что это значит и когда употребляется

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Маркетинг нередко заставляет человека жить моментом, задуматься о качестве жизни или о дальнейших перспективах. Однако существенную роль в построении будущего играет изучение прошлого.

Именно поэтому так важна ретроспектива, часто используемая в различных отраслях – от искусства до науки.

Что такое ретроспектива и как она работает

Термин сформировался в рамках латинского языка и дошел до современности практически в неизменном виде. Слово образовалось путем соединения двух понятийных маркеров:

- глагола «specere» – «глядеть, смотреть»;

- префикса «retro» – «обратно, назад».

Когда к полученной форме добавился суффикс «-tivo», используемый для указания на активные/пассивные отношения, появилось понятие retrospectivus, что буквально означает «смотрящий назад». Эта непосредственная коннотация сохранилась и в русском языке, поэтому в большинстве наших толковых словарей этому слову дается довольно простое определение:

ретроспектива – это своеобразный анализ, обзор прошлых достижений, обращенность к прошлому (ретроспекция) с целью извлечь уроки, обнаружить логическую цепочку, связывающую те или иные события.

Википедия при этом уточняет, что ретроспектива в искусстве означает демонстрацию произведений какой-либо творческой личности (художника, режиссера и т.п.) по принципу хронологической последовательности их создания.

Говоря упрощенно, любая ретроспекция – это своего рода исследование, последовательный разбор ранее имевших место явлений и/или событий.

Ну и нельзя забывать про рефлексию, ключевую черту достойного и самокритичного человека – успешного ученого, талантливого художника, неординарного писателя.

Умение анализировать ошибки, компилировать и воспроизводить достижения ценилось в любые времена, поэтому ретроспектива находит себе применение практически повсюду:

- в науке – как метод исследования;

- в искусстве – как художественный прием;

- в программировании – как форма контроля и т.п.

Целые жанры выстраиваются вокруг попыток изучить пройденный путь! Это не всегда интересно, зато помогает отточить навыки, раскрывает ранее не очевидные связи.

Ретроспективный анализ

Человечество не способно увидеть будущее в хрустальном шаре, но предсказать его с помощью учебника истории – по силам даже дилетанту. В зависимости от поставленных задач и научной дисциплины специалисты применяют особый ретроспективный метод исследования данных:

- в истории;

- в экономике;

- в кинематографе и т.д.

Благодаря ретроспективному методу, ученые на основе текущей ситуации постепенно разматывают клубок истории. Обладая знаниями о последующих событиях, историк может указать перечень событий, ставших причиной конкретной ситуации.

В данном контексте можно сформировать и сопутствующее определение к этому понятию:

ретроспективный – это учитывающий аспекты прошлого, аспекты, повлиявшие на развитие, работы либо проекты, осуществляемые в настоящем. То есть, «взгляд, обращенный к прошлому».

При возникновении идентичных или похожих факторов это позволяет избежать неприятностей, или наоборот – «запланировать» успех, воспроизводя удачные примеры предшественников.

Идеологии действуют по схожему принципу, стараясь взять у предков лучшее, одновременно избавляясь от факторов риска. Новые комбинации то и дело сбоят, сталкиваясь с реальностью, но это позволяет в будущем пополнить базу данных и в очередной раз немного углубить знания и улучшить представления людей о себе и о мире.

Ретроспективный подход особенно актуален для психологии, социологии, экономики – дисциплин, переживающих бурный рост на фоне постоянно изменяющейся действительности: на наших глазах информация о социальных взаимодействиях становится все более структурированной.

Несколько иной контекст наблюдается в творческой сфере. Художественная ретроспектива проявляется в трех ипостасях:

Так, живописцы прошлого не гнушались на основании словесных и прижизненных портретов создавать картины с участием умершего человека. Это также называлось ретроспективой, помогая «оживить» воспоминания об усопшем и пополнить семейную коллекцию дорогими сердцу моментами.

С развитием цивилизации эволюционировало и искусство. Если раньше можно было заглянуть на персонализированную выставку, сегодня ценители предпочитают создавать ретроспективы (особенно актуальные для кинематографа).

Обычно это подборки произведений того или иного автора, с участием определенного актера или конкретного жанра в хронологическом порядке, которые помогают лучше увидеть развитие мастерства с течением времени.

Таким же образом в литературе и кино используется так называемый флешбэк. «Вспышка прошлого» тоже является ретроспективой, но только внутри книги или сценария. Подобные «проблески» помогают проникнуться историей персонажей, объясняют мотивацию или раскрывают ранее неизвестные факты.

Особенно полюбились флешбэки авторам ужасов и детективов, когда вновь открывшиеся обстоятельства помогают глубже зацепить аудиторию.

Рабочая технология

Для программистов есть особая ретроспектива, когда в уже работающем коде они пытаются выявить неточности.

С этой методикой можно не только устранять ошибки, но и улучшать производительность, повышая конкурентоспособность продукта. Впрочем, необязательно работать за компьютером, чтобы извлечь из концепции выгоду!

Художники не стесняются удалять и добавлять штрихи к уже завершенному изображению. Писатели выбрасывают целые главы, вымарывают черновики, переписывают самиздатовские тексты перед публикацией в издательстве.

Сакраментальный «Снайдеркат» или же «Лига Справедливости Зака Снайдера» – наиболее яркий пример ретроспективы последних лет. Режиссер настолько переделал ранее показанный фильм, что вместе с картинкой поменялись целые сюжетные линии.

Вместо заключения

В XXI веке постоянно рассказывают о возможностях и перспективах, даже детей пытаются заставить думать о будущем как можно раньше. Но без ретроспекции, без анализа ошибок и исследования достижений прошлого достичь успеха просто невозможно.

Источник

Что такое ретроспектива и зачем нужна

Ретроспектива, по своей сути, представляет собой цикл Деминга или по-другому PDCA.

Аббревиатура расшифровывается, как Plan-Do-Check-Act, что с английского языка означает Планирование-Действие-Проверка-Корректировка, то есть одно и тоже повторяющееся действие с целью добиться лучшего качества.

Поэтому обсуждения ретроспективы в кампании – это долгий и кропотливый процесс, благодаря которому нужно прийти к окончательному плану по изменениям, а также его дальнейшей реализации.

Важно понимать, что ретроспектива – командная работа. К сожалению, это одна из причин, почему многие отказываются от неё, несмотря на её позитивное влияние.

Зачастую при ретроспективе используют доску для наглядной демонстрации процесса. Обычно её делят либо на четыре квадрата – плюсы, минусы, идеи и решения, либо она состоит из идеи, плана действий, процесса и проверки.

Значение слова ретроспектива

Стоит начать, пожалуй, с самого значения. Ретроспектива происходит от латинского слова retrospectare, что означает взгляд в прошлое, обращение к прошлому.

Под этим понятие обычно подразумевается информация, заставляющая читателя оглянуться на предшествующие события, которые содержались в текстах, аудио- или видеоматериалах.

Однако, многие люди не понимают в чём же её уникальность, а всё дело в том, что зная предысторию можно избежать многих ошибок в будущем и разработать более выгодный план действий.

Данный тип работы помогает обратить внимание на многие проблемы, которые не всегда видны на первый взгляд. И даже команда, которая была уверена, что у неё нет никаких проблем и их рабочий процесс достаточно продуктивен, на ретроспективе могут убедиться, что это не так.

Приглашение на такое собрание заказчика или пользователей, для которых создается продукция, помогает понять над чем ещё предстоит поработать.

Что такое ретроспективный анализ и метод

Также существует такое понятие, как ретроспективный анализ, что означает оценочный анализ данных с этого момента до определённого момента в прошлом, то есть вопрос изучается в динамике.

Использование прошедшего опыта позволяют ограничить риски в будущем.

Основные задачи такого анализа заключаются в том, чтобы оценивать и контролировать результаты деятельности кампании, осуществлять своевременную мобилизацию для повышения эффективности производства. Это неотъемлемая часть бизнес-планирования.

Существует несколько основных этапов анализа:

- Сбор необходимых данных для составления аналитики

- Структурный план необходимых данных

- Последующий анализ этих данных, составление статистики

- Составление необходимых выводов и разработка рекомендаций

Каждый из разделов содержит в себе большой объем работы, который позволяет наиболее полно представить картину происходящего.

Рекомендуется проводить такой анализ раз в квартал или год, но также можно и раз в месяц, чтобы данные были более точными. Это позволит выделить наиболее или менее прибыльные направления работы и финансирования.

Для проведения такого анализа обычно используют определённую методику. В основе этого метода лежит сравнение нынешнего плана с данными, собранными в прошлые аналитические периоды.

Выделяются произошедшие отклонения, устанавливаются причинных их возникновения и разрабатываются меры по ликвидации.

Примеры употребления

Как же стоит проводить ретроспективу и на какие вопросы обратить особое внимание? Первоначально нужно понимать, что такое собрание стоит готовить и проводить только в конце определенного периода, например, квартала или года.

Необходимо подготовить некоторое количество вопросов от «Что нам удалось улучшить?» до «Почему те или иные стратегии работы были эффективными в этот раз?».

Так же, это отличный и простой способ узнать, какая обстановка царит в команде, и как каждый из работников оценивает динамику процесса.

Например, одна из актуальных проблем в современном мире – это эффективность вакцинации. Именно ретроспективный метод помогает составить нужную статистику и узнать, как проходят перемены в течении эпидемического процесса, опираясь на результаты предыдущих месяцев.

Благодаря этому методу изучения можно получить информации о количестве инфицируемых, динамики выздоровления, а также эффективности вакцины.

Ретроспективный анализ, на данным момент, является наиболее эффективным, благодаря своей оперативности и возможности создания многогранного анализа для перспективного развития.

Также он позволяет обоснованно говорить о получении финансового результата команды, наглядно показывает какие факторы влияют на этот процесс. Метод направлен на выяснение наиболее эффективного, но наименее затратного пути решения задач.

Однако, у данного вида анализа, как и у любого другого, существует и недостаток. Как правило, данные по аналитике приходят слишком поздно.

Если ретроспектива была проведена по окончании месяца, то новая система начнёт свою полноценную работу только к середине следующего, а восполнить предыдущие недостатки уже не представится возможности.

Для повышения эффективности такого анализа основной задачей ставится ускорение сбора и обработки данных.

Источник

Ретроспектива: как и зачем ее проводить?

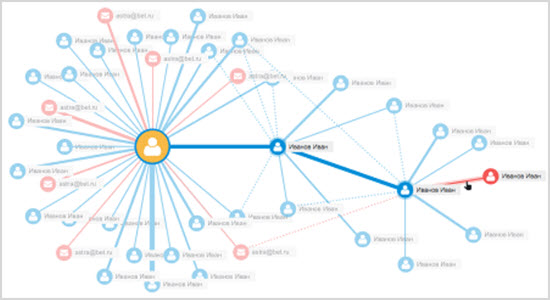

Проведение ретроспектив – это активность, которую каждая agile-команда проводит для того, чтобы решать свои проблемы. Что такое ретроспектива? Это регулярная встреча, на которой команда обсуждает свой рабочий процесс и что-то в нем меняет.

Зачем нужна ретроспектива?

Это не праздный вопрос, его часто задают начальники, когда им предлагают провести ретроспективу. Они спрашивают: «Зачем? Мы можем сами все решить». Почему же нельзя сделать так, чтобы какой-то начальник или эксперт пришел, посмотрел и сказал, что команде надо делать, а что в рабочем процессе стоит изменить?

Основных причин две. Во-первых, если мы приходим к команде с готовыми решениями, возникает феномен, который называется «not invented here». Даже если члены команды понимают, что это правильное решение и его нужно выполнять, у них нет чувства собственности по отношению к нему. Такие решения, не «выстраданные» самим коллективом, а «навязанные» или предложенные сверху, имеют меньше шансов на реализацию.

Во-вторых, сейчас разработка ПО – настолько сложная и запутанная вещь, что вряд ли найдется специалист, который сможет, не зная контекста, расписать, как на самом деле должны работать процессы в конкретной команде при решении определенной задачи. Чтобы это выяснить, надо что-то пробовать, проводить эксперименты, смотреть, к чему приводят те или иные решения. Только попробовав, можно понять, хороша или не очень та или иная практика в контексте данной команды.

Тем не менее, существуют такие вещи как good practice или best practice. Это практики, которые многие используют и которые многим помогают. Возьмем, например, code review: хорошая это практика или плохая? Одним командам она помогает. Другие пытаются ее использовать, и ничего хорошего из этого не выходит. Так происходит потому, что эта конкретная практика, не хороша и не плоха как таковая: ее можно оценить только в контексте конкретной команды и ситуации.

Хотя бы поэтому невозможно сказать заранее, даст она какое-то преимущество или нет. Сode review – это один пример. На самом деле этот эффект характерен для любой практики – никогда нельзя знать заранее, насколько она будет эффективна в той или иной ситуации.

Цели и результаты

В основе ретроспективы лежит концепция цикла Деминга, PDCA (англ. Plan-Do-Check-Act). Цель ретроспективы – к ее окончанию получить план изменений. Но важно понимать, что это не план окончательных изменений в процессе – это план эксперимента на ближайший период. Мы что-то пробуем, а потом смотрим, что из этого вышло, и на основании этого принимаем решение.

Цикл Деминга: Plan – запланируй, Do – выполни, Check – посмотри, что получилось, Act – прими какие-то дальнейшие решения, реши, что дальше делать. Ретроспектива должна проходить именно по этому циклу. Собственно, сама ретроспектива – это стадия Plan.

Ретроспектива, как и любая командная встреча, должна иметь какую-то цель. Цель ретроспективы – получить план процессного эксперимента. Однако многие команды этого не понимают. Например, на ретроспективе команды порой пытаются придумать какие-то глобальные решения своей проблемы, и упираются в то, что у них не получается этого сделать. Они застревают и в итоге вообще ничего не делают. Если команда с такой проблемой сталкивается, то надо ей объяснить, что двигаться надо маленькими шагами, пробуя разные вещи и проверяя, что из этого выходит.

Если команда просто считает, что ретроспектива – это встреча для того, чтобы обсудить свой рабочий процесс и как-то его улучшить, то, как правило, все сводится к тому, что люди приходят, о чем-то разговаривают, выливают свою боль, облегчают душу – в итоге это ни к чему это не приводит. Так происходит потому, что цель не достигнута, план не получен.

Задача ведущего – привести команду в процессе ретроспективы к конкретному плану. План – это одно из двух: либо действия, либо новая договоренность. Все, к чему ретроспектива сводится – это список из действий, которые надо совершить, и договоренностей, которых отныне нужно придерживаться.

Что такое действия? Это конкретные задачи с известными исполнителями. Причем если выполнить действие должен тот, кого нет сейчас в комнате, из присутствующих выбирается человек, который берет на себя ответственность объяснить отсутствующему, что и как нужно сделать, а также проконтролировать результат. В итоге за каждое действие отвечает кто-то из присутствующих на ретроспективе.

Какие бывают ретроспективы?

Вообще ретроспективы разумно подразделять на несколько типов:

- ретроспектива в самом общем смысле слова;

- ретроспектива по качеству;

- ретроспектива по проблемам;

- ретроспектива по какому-либо отдельно взятому вопросу.

Ретроспектива вообще нацелена в самом широком смысле на понимание того, что происходит в команде, какие у нее есть проблемы и что с этим можно сделать. Ее иногда называют психотерапевтической ретроспективой. Она, как правило, начинается с вопроса: «Какие вы видите проблемы?»

Ретроспектива по качеству обычно сводится к тому, что на ней обсуждаются либо недавно произошедшие инциденты, либо дефекты. Ретроспективу посвящают тому, что обсуждают эти дефекты и анализируют, почему они возникли, то есть строят диаграмму глубинных причин дефектов. Так или иначе, в этом случае работу ведут с конкретными проблемами с качеством.

Есть ретроспективы, на которых работа ведется с проблемами, возникающими у заказчика или у владельца продукта. Это третий тип ретроспективы. Четвертый тип – когда есть конкретная специфическая проблема, и ретроспектива посвящается ее решению.

В чем проблема?

Какие в процессе ретроспективы могут возникнуть дисфункции, и как с ними бороться? Вот одна из дисфункций: команда считает, что у нее нет проблем, ее рабочий процесс достаточно хорош, и не видит смысла в его улучшении. Как правило, это не так. Но команде этого просто так не объяснить.

Для того, чтобы сдвинуть коллектив с этой позиции, полезно пригласить на ретроспективу кого-то из стейкхолдеров – заказчика или пользователей, которые знают, что с командой не все в порядке (заказчики вообще очень редко полностью удовлетворены работой команды). Они могут быть удовлетворены до определенной степени, но, как правило, у них все равно есть какие-то мысли на тему того, «что команда могла бы сделать лучше». Если такой заказчик приходит на ретроспективу и рассказывает это команде, ей уже некуда отступать, она начинает обсуждать направления для дальнейшего роста.

Еще одна дисфункция – когда на ретроспективе говорит в основном кто-то один или 2-3 человека, а все остальные сидят и молчат. На самом деле этим людям есть, что сказать. Просто, если все внимание на себя забирает, к примеру, лидер команды, он начинает доминировать, а остальные просто слушают.

Почему это плохо? Если каждый будет открыто высказывать свои мысли, то вероятность найти лучшие решения намного возрастет. Когда мы участвуем в групповой дискуссии, мы друг друга подстегиваем. Это и помогает придумать лучшее решение.

Часто справиться с этой проблемой помогает ведущий (фасилитатор) ретроспективы, который будет следить за тем, чтобы каждый из присутствующих высказал свою точку зрения. Иногда для того, чтобы участники ретроспективы более свободно выражали свое мнение, полезно давать им возможность не высказывать свои соображения вслух, а записывать их на клейких листках (их обычно прикрепляют на стену или специальную доску, причем это могут сделать как сами участники, так и – для пущей «анонимности» – фасилитатор).

Формат ретроспективы: наши предложения

В литературе описываются различные форматы проведения ретроспективы – от простых до крайне специфических. В одном из материалов в нашем блоге мы предложили свой вариант: его отличительные особенности – простота и эффективность. В основном именно это и требуется от подобных мероприятий.

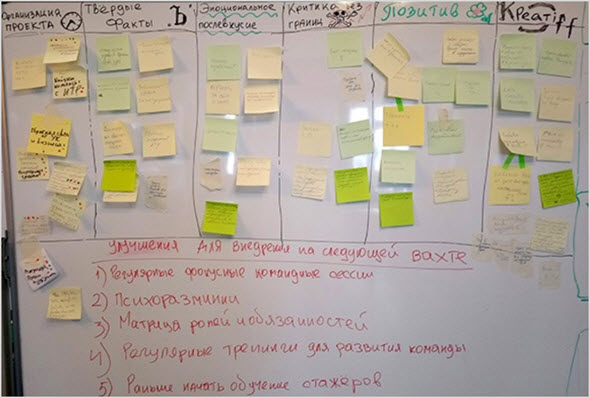

Вместо того, чтобы выставлять жесткий тайминг и последовательность действий, мы предлагаем просто расчертить доску на 4 основные области и заполнять ее по ходу обсуждения:

- Плюсы. Что шло хорошо в прошлой итерации?

- Минусы. Какие проблемы были в прошлой итерации?

- Идеи. Какие идеи появились по ходу ретроспективы?

- План. Какие улучшения мы запланируем на следующую итерацию?

Поскольку основная задача ретроспективы – создание плана, все действия и промежуточные этапы служат лишь средством для достижения поставленной цели. Сначала каждому участнику дается возможность высказаться о плюсах и минусах прошедшей итерации. Минусы и плюсы возникают не сами по себе – основой для них служит план, составленный на предыдущей ретроспективе, при этом команда сама решает, куда отнести тот или иной пункт плана: был ли он выполнен (успех) или нет (неудача).

Как правило, новые идеи рождаются в процессе обсуждения минусов прошлой итерации, однако ими не ограничиваются: такой формат ретроспективы не препятствует свободному обсуждению. При этом фасилитатор или скрам-мастер должен следить за тем, чтобы обсуждения не перерастали в поиск виноватых: для достижения цели важно не столько то, «кто виноват», сколько то, «что с этим делать дальше». Споры по поводу той или иной идеи на данном этапе тоже бесполезны: в план все равно попадут только те идеи, с которыми согласны все участники ретроспективы.

После обсуждения плюсов, минусов и идей команда переходит к составлению плана, куда попадают не просто результаты обсуждения, а (как уже было отмечено) конкретные действия («Выполнить…», «Обсудить…», «Сформировать…») или правила («Задачу Х выполнять с использованием подхода Y»). Не стоит при этом пытаться выработать пути решения всех возможных проблем команды – для эффективной работы на следующей итерации достаточно плана из 3-6 пунктов. Слишком объемный план может в итоге оказаться невыполним и только демотивирует команду.

Стоит еще раз отметить, что форматы проведения ретроспективы могут быть различными. Важно одно: ретроспективы – это не единичное мероприятие, они проводятся регулярно, и по результатам каждого такого собрания выполняется основная цель – создается план на ближайшую итерацию. Если отнестись к этой процедуре не «формально», понимать ее цели и задачи, заранее знать наиболее типичные проблемы, возникающие в ходе ретроспективы, можно создать благоприятные условия развития настоящей самоорганизующейся команды.

Источник