Нахождение решения задачи параметрического программирования

Для всех t≤t≤ t задача (1)-(3) имеет один и тот же оптимальный план, что и при t0.

В том случае, если задача (1)-(3) при t0 неразрешима, в (m+1)-й строке последней симплекс-таблицы ее решения имеется число Δk= Δ’k+t0Δ’’k 0, то задача (1)-(3) неразрешима для всех t>t1.

Определив все значения параметра t∈[α, β], для которых задача (1)-(3) имеет один и тот же оптимальный план или для которых задача неразрешима, получаем промежуток изменения параметра t, который исключаем из рассмотрения. Снова полагаем значение параметра t равным некоторому числу, принадлежащему промежутку [α,β], и находим решение полученной задачи.

После каждой итерации определяется либо промежуток, в котором для всех значений параметра задача имеет один и тот же оптимальный план, либо промежуток, в котором для всех значений параметра задача не имеет решения.

Итак, процесс нахождения решения задачи (1)-(3) включает следующие этапы:

1 0 . Считая значение параметра t равным некоторому числу t0∈[α, β], находим оптимальный план X * или устанавливают неразрешимость полученной задачи линейного программирования.

2 0 . Определяют множество значений параметра t∈[α, β], для которых найденный оптимальный план является оптимальным или задача неразрешима. Эти значения параметра исключают из рассмотрения.

3 0 . Полагают значение параметра t равным некоторому числу, принадлежащему оставшейся части промежутка [α,β], и находят решение полученной задачи линейного программирования.

4 0 . Определяют множество значений параметра t, для которых новый оптимальный план остается оптимальным или задача неразрешима. Вычисления повторяют до тех пор, пока не будут исследованы все значения параметра t∈[α, β].

Источник

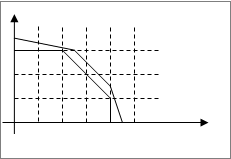

Графический метод решения задач с параметрами

Теперь вы узнали, что такое параметр, и увидели решение самых простых задач.

Но подождите — рано успокаиваться и говорить, что вы все знаете. Есть множество типов задач с параметрами и приемов их решения. Чтобы чувствовать себя уверенно, мало посмотреть решения трех незатейливых задач.

Вот список тем, которые стоит повторить:

1. Элементарные функции и их графики. Парабола, синус, логарифм, арктангенс и все остальные — всех их надо знать «в лицо».

Только после этого можно переходить к самому простому и наглядному способу решения задач с параметрами — графическому. Конечно, он не единственный. Но начинать лучше всего именно с него.

Мы разберем несколько самых простых задач, решаемых графическим методом. Больше задач — в видеокурсе «Графический метод решения задач с параметрами» (бесплатно).

1. При каких значениях параметра a уравнение имеет ровно 2 различных решения?

Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда ее числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

В первом уравнении выделим полный квадрат:

Это уравнение окружности с центром в точке и радиусом равным 2. Обратите внимание — графики будем строить в координатах х; а.

Уравнение задает прямую, проходящую через начало координат. Нам нужны ординаты точек, лежащих на окружности и не лежащих на этой прямой.

Для того чтобы точка лежала на окружности, ее ордината а должна быть не меньше 0 и не больше 4.

Кроме того, точка не должна лежать на прямой , которая пересекает окружность в точках и Координаты этих точек легко найти, подставим в уравнение окружности.

Точка С также не подходит нам, поскольку при мы получим единственную точку, лежащую на окружности, и единственное решение уравнения.

2. Найдите все значения a, при которых уравнение имеет единственное решение.

Уравнение равносильно системе:

Мы возвели обе части уравнения в квадрат при условии, что (смотри тему «Иррациональные уравнения»).

Раскроем скобки в правой части уравнения, применяя формулу квадрата трехчлена. Получаем систему.

Приводим подобные слагаемые в уравнении.

Заметим, что при прибавлении к правой и левой части числа 49 можно выделить полные квадраты:

Решим систему графически:

Уравнение задает окружность с центром в точке , где радиус

Неравенство задает полуплоскость, которая расположена выше прямой , вместе с самой этой прямой.

Исходное уравнение имеет единственное решение, если окружность имеет единственную общую точку с полуплоскостью. Другими словами, окружность касается прямой, заданной уравнением

Пусть С — точка касания.

На координатной плоскости отметим точки и , в которых прямая пересекает оси Y и Х.

Рассмотрим треугольник ABP. Он прямоугольный, и радиус окружности PC является медианой этого треугольника. Значит по свойству медианы прямоугольного треугольника, проведенной к гипотенузе.

Из треугольника ABP найдем длину гипотенузы AB по теореме Пифагора.

Решая это уравнение, получаем, что

3. Найдите все положительные значения параметра а, при каждом из которых система имеет единственное решение.

График уравнения — окружность с центром и радиусом равным 2.

График уравнения — две симметричные окружности и радиуса 2 c центрами в точках и

Второе уравнение при задает окружность с центром в точке и радиусом a.

Вот такая картинка, похожая на злую птицу. Или на хрюшку. Кому что нравится.

Система имеет единственное решение в случаях, когда окружность , задаваемая вторым уравнением, касается только левой окружности или только правой

Если a — радиус окружности , то это значит, что (только правая) или (только левая).

Пусть А — точка касания окружности и окружности

, (как гипотенуза прямоугольного треугольника МNР с катетами 3 и 4),

В — точка касания окружности и окружности

длину MQ найдем как гипотенузу прямоугольного треугольника KMQ с катетами 7 и 4; Тогда для точки В получим:

Есть еще точки С и D, в которых окружность касается окружности или окружности соответственно. Однако эти точки нам не подходят. В самом деле, для точки С:

, но и это значит, что окружность с центром в точке М, проходящая через точку С, будет пересекать левую окружность и система будет иметь не одно, а три решения.

Аналогично, для точки D:

и значит, окружность с центром М, проходящая через точку D, будет пересекать правую окружность и система будет иметь три решения.

4. При каких значениях a система уравнений имеет 4 решения?

Конечно же, решаем графически. Только непуганый безумец возьмется решать такую систему аналитически : -)

И в первом, и во втором уравнении системы уже можно разглядеть известные «базовые элементы» (ссылка) — в первом ромбик, во втором окружность. Видите их? Как, еще нет? — Сейчас увидите!

Просто выделили полный квадрат во втором уравнении.

Сделаем замену Система примет вид:

Вот теперь все видно! Рисовать будем в координатах

Графиком первого уравнения является ромб, проходящий через точки с координатами и

Графиком второго уравнения является окружность с радиусом и центром в начале координат.

Когда же система имеет ровно 4 решения?

1) В случае, когда окружность вписана в ромб, то есть касается всех сторон ромба.

Запишем площадь ромба двумя способами — как произведение диагоналей пополам и как произведение стороны на высоту, проведенную к этой стороне.

Диагонали нашего ромба равны 8 и 6. Значит,

Сторону ромба найдем по теореме Пифагора. Видите на рисунке прямоугольный треугольник со катетами 3 и 4? Да, это египетский треугольник, и его гипотенуза, то есть сторона ромба, равна 5. Если h — высота ромба, то

Мы получили ответ:

2) Есть второй случай, и мы его найдем.

Давайте посмотрим — если уменьшить радиус окружности, сделав , окружность будет лежать внутри ромба, не касаясь его сторон. Система не будет иметь решений, и нам это не подходит.

Пусть радиус окружности больше, чем , но меньше 3. Окружность дважды пересекает каждую из четырех сторон ромба, и система имеет целых 8 решений. Опять не то.

Пусть радиус окружности равен 3. Тогда система имеет 6 решений.

А что, если ? Окружность пересекает каждую сторону ромба ровно 1 раз, всего 4 решения. Подходит!

Значит, Объединим случаи и запишем ответ:

Больше задач и методов решения — на онлайн-курсе Анны Малковой. И на интенсивах ЕГЭ-Студии в Москве.

Источник

Дипломная работа: Методы и способы решения задач целочисленного параметрического программирования

| Название: Методы и способы решения задач целочисленного параметрического программирования Раздел: Рефераты по информатике Тип: дипломная работа Добавлен 02:33:02 14 декабря 2010 Похожие работы Просмотров: 587 Комментариев: 18 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать |

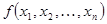

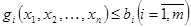

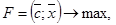

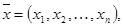

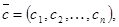

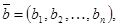

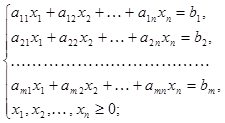

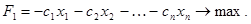

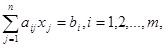

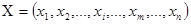

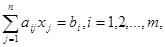

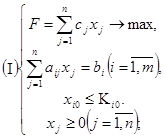

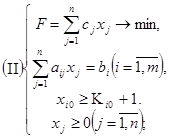

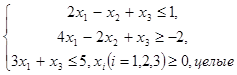

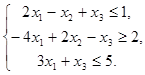

при условиях

при условиях  , где

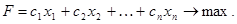

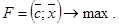

, где  и

и  – заданные функции, а

– заданные функции, а  – некоторые действительные числа.

– некоторые действительные числа. (1.1)

(1.1) (1.2)

(1.2)

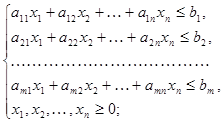

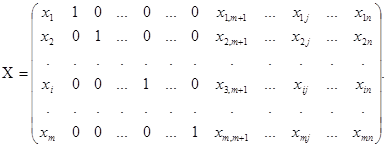

— матрица коэффициентов. Вектор

— матрица коэффициентов. Вектор  называют вектором коэффициентов линейной формы, вектор

называют вектором коэффициентов линейной формы, вектор  – вектором ограничений.

– вектором ограничений.

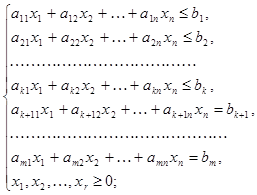

при тех же ограничениях на переменные, что и в исходной задаче.

при тех же ограничениях на переменные, что и в исходной задаче. (2.1.1)

(2.1.1) (2.1.2)

(2.1.2) (2.1.3)

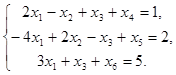

(2.1.3) — целые. (2.1.4)

— целые. (2.1.4)

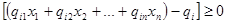

, то накладывают дополнительное ограничение, учитывающее целочисленность компонент плана, и вычисления симплексным методом продолжают до получения нового оптимального плана. Если и он является нецелочисленным, то составляют следующее ограничение, учитывающее целочисленность. Процесс присоединения дополнительных ограничений повторяют до тех пор, пока либо будет найден целочисленный оптимальный план, либо доказано, что задача не имеет целочисленных планов. Это имеет место в случае, если для дробного

, то накладывают дополнительное ограничение, учитывающее целочисленность компонент плана, и вычисления симплексным методом продолжают до получения нового оптимального плана. Если и он является нецелочисленным, то составляют следующее ограничение, учитывающее целочисленность. Процесс присоединения дополнительных ограничений повторяют до тех пор, пока либо будет найден целочисленный оптимальный план, либо доказано, что задача не имеет целочисленных планов. Это имеет место в случае, если для дробного  все

все  в этой строке окажутся целыми.

в этой строке окажутся целыми. получен на базисе

получен на базисе  ; тогда последняя симплексная таблица имеет следующий вид:

; тогда последняя симплексная таблица имеет следующий вид:

– дробное; тогда некоторые

– дробное; тогда некоторые  и

и  целые части чисел

целые части чисел  и

и  и

и  чисел

чисел  определяются как разности:

определяются как разности:

и

и  – неотрицательные.

– неотрицательные. — неотрицательные целые числа, то и разность

— неотрицательные целые числа, то и разность (2.1.5)

(2.1.5) , умножим уравнение на -1, добавим к последней симплексной таблице и, применяя двойственный симплексный метод, находим новый план. Если он не является целочисленным, то по последней симплексной таблице составляем новое дополнительное ограничение.

, умножим уравнение на -1, добавим к последней симплексной таблице и, применяя двойственный симплексный метод, находим новый план. Если он не является целочисленным, то по последней симплексной таблице составляем новое дополнительное ограничение. , то дополнительное ограничение составляется для максимального

, то дополнительное ограничение составляется для максимального

— целые.

— целые. . Если среди компонент этого плана нет дробных чисел, то тем самым найдено искомое решение данной задачи и

. Если среди компонент этого плана нет дробных чисел, то тем самым найдено искомое решение данной задачи и  .

. имеются дробные числа, то

имеются дробные числа, то  приняла в плане

приняла в плане  , либо больше или равно ближайшему большему целому числу

, либо больше или равно ближайшему большему целому числу  . Определяя эти числа, находим симплексным методом решение двух задач линейного программирования:

. Определяя эти числа, находим симплексным методом решение двух задач линейного программирования:

и

и  возможен один из следующих четырех случаев:

возможен один из следующих четырех случаев: .

. и

и  и

и  при ограничениях

при ограничениях

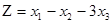

. тогда свободными переменными являются

. тогда свободными переменными являются  . Целевая функция в дополнительных преобразованиях не нуждается, так как уже выражена через свободные переменные. Далее начнем заполнять симплексные таблицы.

. Целевая функция в дополнительных преобразованиях не нуждается, так как уже выражена через свободные переменные. Далее начнем заполнять симплексные таблицы.