- Рентгеновское излучение способы его получения

- Рентгеновское излучение способы его получения

- Virtual Laboratory Wiki

- Рентгеновское излучение

- Содержание

- Положение на шкале электромагнитных волн

- Получение

- Взаимодействие с веществом

- Регистрация

- Применение

- Естественное рентгеновское излучение

- История открытия

- Сноски

- Ссылки

Рентгеновское излучение способы его получения

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра общей физики

Емельянов Денис Юрьевич

о курсовой работе

“Рентгенографическое исследование летучего соединения АТ8, калибровка дифрактометра и измерение постоянной Авогадро”

Молекулярный практикум, 1 курс, группа 0372

Преподаватель молекулярного практикума

Новосибирск, 2001 г

Аннотация. Представлены теоретические основы метода рентгеновской дифрактометрии для исследования поликристаллов. Рассмотрен принцип работы дифрактометра типа ДРОН- RM4 (ИНХ СО РАН), на котором производились измерения. Проведена калибровка дифрактометра, измерены межплоскостные расстояния в образце АТ8, полученном осаждением летучего координационного соединения. Во второй части работы измерена постоянная Авогадро. Получено значение N A =(6,021 ± 0,002) · 10 23 моль -1 , совпадающее в пределах погрешности с табличным значением. Работа относится к физике твердого тела.

Цель работы—описание строения кристаллической решетки неизвестного образца, калибровка дифрактометра и измерение постоянной Авогадро. Калибровка дифрактометра необходима для повышения точности измерений межплоскостных расстояний. По известным межплоскостным расстояниям можно описать кристаллическую решетку вещества, из которого изготовлен образец. Знание кристаллической структуры вещества позволяет его идентифицировать.

Теоретическая часть.

Получение рентгеновских лучей .

Источником рентгеновского излучения является рентгеновская трубка. Пучок электронов с катода разгоняется высоким напряжением и ударяется в анод. При этом большая часть энергии пучка расходуется на нагрев анода (который охлаждается проточной водой) и лишь 2% преобразуется в рентгеновское излучение, состоящее из непрерывного и линейчатого спектров. Линейчатый спектр определяется материалом анода, поэтому он получил название характеристического.

В зависимости от переданной атому энергии электрон переходит на более высокий уровень. Затем атом возвращается в прежнее состояние, при этом излучая квант определенной частоты. В зависимости от уровня возбуждения излучение разделяется на серии: K, L, M и т.д. Внутри каждой серии отдельные линии обозначаются греческими буквами. В рентгеновском дифракционном анализе используются линии К a , К b .

Рассмотрим две параллельные атомные плоскости АА и ВВ и падающий под углом q пучок рентгеновских лучей (см рис. 1). При этом атомы М, М 1 , М 2 становятся источниками вторичного излучения. Вообще, рассеяние рентгеновских лучей идет во все стороны, но волны, рассеянные атомами М и М 1 усиливают друг друга в направлении, образующем с направлении, образующем с атомной плоскостью угол q . То же происходит с волнами, рассеянными любыми атомами плоскости АА, т.е. эту плоскость можно рассматривать как плоское зеркало.

Волна, рассеянная атомом М 2 будет усиливаться только в том случае, если длина ломаной PM 2 Q , равная разности хода лучей LMN и L 1 M 2 N 2 , будет равна целому числу волн. Из геометрии, очевидно, что PM 2 =M 2 Q=d sin q . Отсюда можно получить условие для отражения волн от атомных плоскостей:

где n- целое неотрицательное число, l -длина волны рентгеновского излучения, d -межплоскостное расстояние.

Рис. 1. К выводу закона Вульфа-Брэггов.

Расходящийся пучок рентгеновского излучения исходит из фокуса рентгеновской трубки F (см. рис. 2), затем проходит через щели Соллера S1 , ограничивающие вертикальную расходимость и через систему щелей S2, S3 . После отражения от образца пучок проходит через щели Соллера S4, щель S5 и попадает в приемную (аналитическую) щель S6 , а затем через антирассеивающую щель S7 попадает на счетчик. Для сохранения фокусировки фокус рентгеновской трубки, ось образца и приемная щель должны в процессе съемки находиться на одной окружности переменного радиуса r =R/2sin q , где R —радиус гониометра.

Рис. 2. Схема дифрактометра.

Рентгенографическое исследование.

Получение образца.

Образец АТ8, полученный осаждением летучего координационного соединения, представлял собой тонкий ровный слой на кремниевой подложке размером

1 ´ 1 см. Эту подложку крепили при помощи пластилина на специальной кювете (см. рис. 3). Плоскость пластинки и верхней поверхности указанной кюветы совмещали с помощью стеклянной пластинки.

Предварительные эксперименты.

Измерение межплоскостных расстояний.

Эксперимент проводили на дифрактометре ДРОН-3М с фокусировкой по Брэггу-Брентано, радиус гониометра R=192 мм. Расходимость щелей Соллера—2,5 мм, ширина приемной щели—0,25 мм, фильтр— Ni , напряжение и ток на рентгеновской трубке—40 кВ и 22 мА, время интегрирования—0,5 с. Измерения угла 2 q проводили в интервале от 5 ° до 30 ° со скоростью 2 ° /мин.

В эксперименте, помимо фона, связанного с кремниевой подложкой, наблюдались 4 дифракционных пика. Результаты эксперимента представлены в таблице 1.

Результаты измерений образца АТ8 на приборе ДРОН-3М.

Источник

Рентгеновское излучение способы его получения

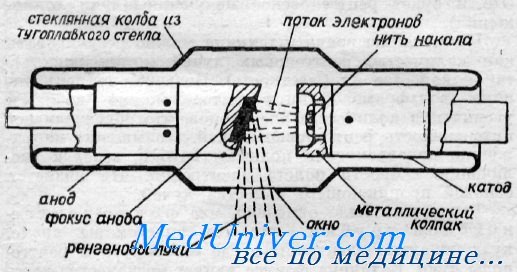

Генератором рентгеновых лучей является рентгеновская трубка. Современная электронная трубка конструируется по единому принципу и имеет следующее устройство. Основой является стеклянная колба в виде шара или цилиндра, в концевые отделы которой впаяны электроды: анод и катод. В трубке создается вакуум, что способствует вылету электронов из катода и быстрейшему их перемещению.

Катод представляет собой спираль из вольфрамовой (тугоплавкой) нити, которая укрепляется на молибденовых стержнях и помещается в металлический колпак, направляющий поток электронов в виде узкого пучка в сторону анода.

Анод делается из меди (быстрее отдает тепло и сравнительно легко охлаждается), имеет массивные размеры. Конец, обращенный к катоду, косо срезается под углом 45—70°. В центральной части скошенного анода имеется вольфрамовая пластинка, на которой находится фокус анода — участок 10—15 мм2, где в основном и образуются рентгеновы лучи.

Процесс образования рентгеновых лучей. Нить накала рентгеновской трубки — вольфрамовая спираль катода при подведении к ней тока низкого напряжения (4—15 В, 3—5А) накаливается, образуя свободные электроны вокруг нити. Включение тока высокого напряжения создает на полюсах рентгеновской трубки разность потенциалов, в результате чего свободные электроны с большой скоростью устремляются к аноду в виде потока электронов — катодных лучей, которые, попав на фокус анода, резко тормозятся, вследствие чего часть кинетической энергии электронов превращается в энергию электромагнитных колебаний с очень малой длиной волны. Это и будет рентгеновское излучение (лучи торможения).

По желанию врача и техника можно регулировать как количество рентгеновых лучей (интенсивность), так и качество их (жесткость). Повышая степень накала вольфрамовой нити катода можно добиться увеличения количества электронов, что обусловливает интенсивность рентгеновых лучей. Повышение напряжения, подаваемого к полюсам трубки, ведет к увеличению скорости полета электронов, что является основой проникающего качества лучей.

Выше уже было отмечено, что фокус рентгеновской трубки — это тот участок на аноде, куда попадают электроны и где генерируются рентгеновы лучи. Величина фокуса влияет на качество рентгеновского изображения: чем меньше фокус, тем резче и структурней рисунок и наоборот, чем он больше, тем более расплывчатым становится изображение исследуемого объекта.

Практикой доказано, чем острее фокус, тем быстрее трубка приходит в негодность — происходит расплавление вольфрамовой пластинки анода. Поэтому в современных аппаратах трубки конструируются с несколькими фокусами: малым и большим, или линейным в виде узкой полосы с коррекцией угла скошенности анода в 71°, что позволяет получать оптимальную резкость изображения при наибольшей электрической нагрузке на анод.

Удачной конструкцией рентгеновской трубки является генератор с вращающимся анодом, что позволяет делать фокус незначительных размеров и удлинить тем самым срок эксплуатации аппарата.

Из потока катодных лучей только около 1% энергии превращается в рентгеновы лучи, остальная энергия переходит в тепло, что приводит к перегреванию анода. Для целей охлаждения анода используются различные способы: водяное охлаждение, калорифер-но-воздушное, масляное охлаждение под давлением и комбинированные способы.

Рентгеновская трубка помещается в специальный просвинцованный футляр или кожух с отверстием для выхода рентгеновского излучения из анода трубки. На пути выхода рентгеновского излучения из трубки устанавливаются фильтры из различных металлов, которые отсеивают мягкие лучи и делают более однородным излучение рентгеновского аппарата.

Во многих конструкциях рентгеновских аппаратов в футляр наливается трансформаторное масло, которое со всех сторон обтекает рентгеновскую трубку. Все это: металлический футляр, масло, фильтры экранируют персонал кабинета и больных от воздействия рентгеновского облучения.

Источник

Virtual Laboratory Wiki

In the coming weeks, this wiki’s URL will be migrated to the primary fandom.com domain. Read more here

Рентгеновское излучение

| Электромагнитное излучение |

|---|

| Синхротронное |

| Циклотронное |

| Тормозное |

| Равновесное |

| Монохроматическое |

| Черенковское |

| Переходное |

| Радиоизлучение |

| Микроволновое |

| Терагерцевое |

| Инфракрасное |

| Видимое |

| Ультрафиолетовое |

| Рентгеновское |

| Гамма-излучение |

| Ионизирующее |

| Реликтовое |

| Магнито-дрейфовое |

| Двухфотонное |

| Вынужденное |

Рентге́новское излуче́ние — электромагнитные волны , энергия фотонов которых лежит на энергетической шкале между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением, что соответствует длинам волн от 10 −4 до 10² Å (от 10 −14 до 10 −8 м ).

Содержание

Положение на шкале электромагнитных волн

Энергетические диапазоны рентгеновского излучения и гамма-излучения перекрываются в широкой области энергий. Оба типа излучения являются электромагнитным излучением и при одинаковой энергии фотонов — эквивалентны. Терминологическое различие лежит в способе возникновения — рентгеновские лучи испускаются при участии электронов (либо в атомах, либо свободных) в то время как гамма-излучение испускается в процессах девозбуждения атомных ядер. Фотоны рентгеновского излучения имеют энергию от 100 эВ до 250 к эВ , что соответствует излучению с частотой от 3·10 16 Гц до 6·10 19 Гц и длиной волны 0,005 — 10 н м (общепризнанного определения нижней границы диапазона рентгеновских лучей в шкале длин волн не существует). Мягкий рентген характеризуется наименьшей энергией фотона и частотой излучения (и наибольшей длиной волны), а жёсткий рентген обладает наибольшей энергией фотона и частотой излучения (и наименьшей длиной волны). Жёсткий рентген используется преимущественно в промышленных целях.

Получение

Схематическое изображение рентгеновской трубки. X — рентгеновские лучи, K — катод , А — анод (иногда называемый антикатодом), С — теплоотвод, Uh — напряжение накала катода, Ua — ускоряющее напряжение, Win — впуск водяного охлаждения, Wout — выпуск водяного охлаждения (см. рентгеновская трубка ).

Рентгеновские лучи возникают при сильном ускорении заряженных частиц (тормозное излучение), либо при высокоэнергетичных переходах в электронных оболочках атомов или молекул . Оба эффекта используются в рентгеновских трубках, в которых электроны, испущенные катодом, ускоряются под действием разности электрических потенциалов между анодом и катодом (при этом рентгеновские лучи не испускаются, т. к. ускорение слишком мало) и ударяются об анод, где они резко тормозятся (при этом испускаются рентгеновские лучи: т. е. тормозное излучение) и в то же время выбивают электроны из внутренних электронных оболочек атомов анода. Пустые места в оболочках занимаются другими электронами атома. При этом испускается рентгеновское излучение с характерным для материала анода спектром энергий ( характеристическое излучение , частоты определяются законом Мозли:

В процессе ускорения-торможения лишь около 1 % кинетической энергии электрона идёт на рентгеновское излучение, 99 % энергии превращается в тепло.

Рентгеновское излучение можно получать также и на ускорителях заряженных частиц. Т. н. синхротронное излучение возникает при отклонении пучка частиц в магнитном поле, в результате чего они испытывают ускорение в направлении, перпендикулярном их движению. Синхротронное излучение имеет сплошной спектр с верхней границей. При соответствующим образом выбранных параметрах (величина магнитного поля и энергия частиц) в спектре синхротронного излучения можно получить и рентгеновские лучи.

| Kα | Kα₁ | Kα₂ | Kβ₁ | Kβ₂ | |

|---|---|---|---|---|---|

| Fe | 0,193735 | 0,193604 | 0,193998 | 0,17566 | 0,17442 |

| Cu | 0,154184 | 0,154056 | 0,154439 | 0,139222 | 0,138109 |

| Ag | 0,0560834 | 0,0559363 | 0,0563775 | ||

| Cr | 0,2291 | 0,22897 | 0,229361 | ||

| Co | 0,179026 | 0,178897 | 0,179285 | ||

| Mo | 0,071073 | 0,07093 | 0,071359 | ||

| W | 0,0210599 | 0,0208992 | 0,0213813 | ||

| Zr | 0,078593 | 0,079015 | 0,070173 | 0,068993 | |

| Ni | 0,165791 | 0,166175 | 0,15001 | 0,14886 |

Взаимодействие с веществом

Длина волны рентгеновских лучей сравнима с размерами атомов, поэтому не существует материала, из которого можно было бы изготовить линзу для рентгеновских лучей. Кроме того, при перпендикулярном падении на поверхность рентгеновские лучи почти не отражаются. Несмотря на это, в рентгеновской оптике были найдены способы построения оптических элементов для рентгеновских лучей.

Рентгеновские лучи могут проникать сквозь вещество, причём различные вещества по-разному их поглощают. Поглощение рентгеновских лучей является важнейшим их свойством в рентгеновской съёмке. Интенсивность рентгеновских лучей экспоненциально убывает в зависимости от пройденного пути в поглощающем слое (I = I0e -kd , где d — толщина слоя, коэффициент k пропорционален Z³λ³, Z — атомный номер элемента, λ — длина волны).

Поглощение происходит в результате фотопоглощения (фотоэффекта) и комптоновского рассеяния :

- Под фотопоглощением понимается процесс выбивания фотоном электрона из оболочки атома, для чего требуется, чтобы энергия фотона была больше некоторого минимального значения. Если рассматривать вероятность акта поглощения в зависимости от энергии фотона, то при достижении определённой энергии она (вероятность) резко возрастает до своего максимального значения. Для более высоких значений энергии вероятность непрерывно уменьшается. По причине такой зависимости говорят, что существует граница поглощения. Место выбитого при акте поглощения электрона занимает другой электрон, при этом испускается излучение с меньшей энергией фотона, происходит т. н. процесс флюоресценции .

- Рентгеновский фотон может взаимодействовать не только со связанными электронами, но и со свободными, а также слабосвязанными электронами. Происходит рассеяние фотонов на электронах — т. н. комптоновское рассеяние . В зависимости от угла рассеяния, длина волны фотона увеличивается на определённую величину и, соответственно, энергия уменьшается. Комптоновское рассеяние, по сравнению с фотопоглощением, становится преобладающим при более высоких энергиях фотона.

В дополнение к названным процессам существует ещё одна принципиальная возможность поглощения — за счёт возникновения электрон-позитронных пар. Однако для этого необходимы энергии более 1,022 Мэ В, которые лежат вне вышеобозначенной границы рентгеновского излучения ( Биологическое воздействие

Рентгеновское излучение является ионизирующим. Оно воздействует на ткани живых организмов и может быть причиной лучевой болезни и злокачественных опухолей . По причине этого при работе с рентгеновским излучением необходимо соблюдать меры защиты. Считается, что поражение прямо пропорционально поглощённой дозе излучения. Рентгеновское излучение является мутагенным фактором.

Регистрация

- Эффект люминесценции . Рентгеновские лучи способны вызывать у некоторых веществ свечение (флюоресценцию). Этот эффект используется в медицинской диагностике при рентгеноскопии (наблюдение изображения на флюоресцирующем экране) и рентгеновской съёмке ( рентгенографии ). Медицинские фотоплёнки , как правило, применяются в комбинации с усиливающими экранами, в состав которых входят рентгенолюминофоры, которые светятся под действием рентгеновского излучения и засвечивает светочувствительную фотоэмульсию . Метод получения изображения в натуральную величину называется рентгенографией. При флюорографии изображение получается в уменьшенном масштабе. Люминесцирующее вещество ( сцинтиллятор ) можно оптически соединить с электронным детектором светового излучения ( фотоэлектронный умножитель , фотодиод и т. п.), полученный прибор называется сцинтилляционным детектором . Он позволяет регистрировать отдельные фотоны и измерять их энергию, поскольку энергия сцинтилляционной вспышки пропорциональна энергии поглощённого фотона.

- Фотографический эффект. Рентгеновские лучи, также как и обычный свет, способны напрямую засвечивать фотографическую эмульсию. Однако без флюоресцирующего слоя для этого требуется в 30—100 раз большая экспозиция (т.е. доза). Преимуществом этого метода (известного под названием безэкранная рентгенография ) является бо́льшая резкость изображения.

- В полупроводниковых детекторах рентгеновские лучи производят пары электрон-дырка в p-n переходе диода , включённого в запирающем направлении. При этом протекает небольшой ток , амплитуда которого пропорциональна энергии и интенсивности падающего рентгеновского излучения. В импульсном режиме возможна регистрация отдельных рентгеновских фотонов и измерение их энергии.

- Отдельные фотоны рентгеновского излучения могут быть также зарегистрированы при помощи газонаполненных детекторов ионизирующего излучения ( счётчик Гейгера , пропорциональная камера и др.).

Применение

При помощи рентгеновских лучей можно «просветить» человеческое тело, в результате чего можно получить изображение костей , а в современных приборах и внутренних органов (см. также рентген ). При этом используется тот факт, что у содержащегося преимущественно в костях элемента кальция (Z=20) атомный номер гораздо больше, чем атомные номера элементов, из которых состоят мягкие ткани, а именно водорода (Z=1), углерода (Z=6), азота (Z=7), кислорода (Z=8). Кроме обычных приборов, которые дают двумерную проекцию исследуемого объекта, существуют компьютерные томографы, которые позволяют получать объёмное изображение внутренних органов.

Выявление дефектов в изделиях (рельсах, сварочных швах и т. д.)) с помощью рентгеновского излучения называется рентгеновской дефектоскопией .

В материаловедении , кристаллографии , химии и биохимии рентгеновские лучи используются для выяснения структуры веществ на атомном уровне при помощи дифракционного рассеяния рентгеновского излучения ( рентгеноструктурный анализ ). Известным примером является определение структуры ДНК.

Кроме того, при помощи рентгеновских лучей может быть определён химический состав вещества. В электронно-лучевом микрозонде (либо же в электронном микроскопе ) анализируемое вещество облучается электронами, при этом атомы ионизируются и излучают характеристическое рентгеновское излучение . Вместо электронов может использоваться рентгеновское излучение. Этот аналитический метод называется рентгенофлуоресцентным анализом .

В аэропортах активно применяются рентгенотелевизионные интроскопы , позволяющие просматривать содержимое ручной клади и багажа в целях визуального обнаружения на экране монитора предметов, представляющих опасность.

Естественное рентгеновское излучение

На Земле электромагнитное излучение в рентгеновском диапазоне образуется в результате ионизации атомов излучением, которое возникает при радиоактивном распаде, а также космическим излучением . Радиоактивный распад также приводит к непосредственному излучению рентгеновских квантов, если вызывает перестройку электронной оболочки распадающегося атома (например, при электронном захвате ). Рентгеновское излучение, которое возникает на других небесных телах, не достигает поверхности Земли, т. к. полностью поглощается атмосферой . Оно исследуется спутниковыми рентгеновскими телескопами , такими как Чандра и XMM-Ньютон .

История открытия

Рентгеновская фотография (рентгенограмма) руки своей жены, сделанная В. К. Рентгеном

Открытие рентгеновского излучения приписывается Вильгельму Конраду Рёнтгену . Он был первым, кто опубликовал статью о рентгеновских лучах, которые он назвал икс-лучами (x-ray). Статья Рентгена под названием «О новом типе лучей» была опубликована 28-го декабря 1895 года в журнале Вюрцбургского физико-медицинского общества. Считается, однако, доказанным, что рентгеновские лучи были уже получены до этого. Катодолучевая трубка, которую Рентген использовал в своих экспериментах, была разработана Й. Хитторфом и В. Круксом . При работе этой трубки возникают рентгеновские лучи. Это было показано в экспериментах Крукса [ источник? ] и с 1892 года в экспериментах Генриха Герца и его ученика Филиппа Ленарда через почернение фотопластинок. Однако никто из них не осознал значения сделанного ими открытия и не опубликовал своих результатов.

По этой причине Рентген не знал о сделанных до него открытиях и открыл лучи, названные впоследствие его именем, независимо — при наблюдении флюоресценции, возникающей при работе катодолучевой трубки. Рентген занимался Х-лучами немногим более года (с 8 ноября 1895 года по март 1897 года) и опубликовал о них три статьи, в которых было исчерпывающее описание новых лучей, впоследствии сотни работ его последователей, опубликованных затем на протяжении 12 лет, не могли ни прибавить, ни изменить ничего существенного. Рентген, потерявший интерес к Х-лучам, говорил своим коллегам: «Я уже всё написал, не тратьте зря время». Свой вклад в известность Рентгена внесла также знаменитая фотография руки его жены, которую он опубликовал в своей статье (см. изображение справа). За открытие рентгеновских лучей Рентгену в 1901 году была присуждена первая Нобелевская премия по физике, причём нобелевский комитет подчёркивал практическую важность его открытия. В 1896 году впервые было употреблено название «рентгеновские лучи» [ источник? ] . В некоторых странах осталось старое название — X-лучи. В России лучи стали называть «рентгеновскими» по инициативе ученика В. К. Рентгена — Абрама Фёдоровича Иоффе .

Сноски

- ↑ CRC Handbook of Chemistry and Physics 75th ed. David R. Lide P.10-227. CRC Press ISBN 0-8493-0475-X

- ↑ Crystallographica, v1.60a. Oxford Cryosystems 1995—1999.

Ссылки

| X-ray на Викискладе ? |

- Английский перевод оригинальных статей Рентгена (англ.)

- Страничка рентгеновской трубки (англ.)

- Основы рентгеновской диагностики (нем.)

- И. П. Пулюй

- Рентгеновский аппарат серии РПД

- Этапы развития отечественной досмотровой техники — большая часть статьи говорит о рентгенотелевизионных интроскопах (рентгеновских аппаратах просвечивания багажа, применяемых главным образом в аэропортах ).

Эта страница использует содержимое раздела Википедии на русском языке. Оригинальная статья находится по адресу: Рентгеновское излучение. Список первоначальных авторов статьи можно посмотреть в истории правок. Эта статья так же, как и статья, размещённая в Википедии, доступна на условиях CC-BY-SA .

Источник