- Как перерабатывают нефть?

- Процесс переработки

- Подготовка нефти

- Разделения нефти и воды

- Первичная переработка

- Способы перегонки нефти

- Оборудование для перегонки

- Вторичная переработка

- Гидроочистка

- Каталитический крекинг

- Каталитический риформинг

- Гидрокрекинг

- Экстракция и деасфальтизация

- Другие методики

- Общие сведения о перегонке и ректификации нефти и газов

Как перерабатывают нефть?

Из нефти можно получить более 70 различных продуктов: от топлива до сложных химических соединений. Процесс переработки занимает время и требует больших производственных площадей. Для этого строятся огромные комплексы заводов, которые занимаются выпуском сложных продуктов.

Процесс переработки

Первый этап начинается на месторождении. Только что извлеченная из земли нефть содержит посторонние примеси, которые могут испортить дорогое перерабатывающее оборудование. Чтобы этого не произошло, требуется предварительная обработка и очистка.

Подготовка нефти

Необходимо удалить песок, глину и другие горные породы. В месторождении нефть находится между слоями других пород, они проникают друг в друга. Добывающее оборудование захватывает сырье вместе с твердыми частицами.

Что будет, если твердые примеси не убрать:

- засорение труб, клапанов, быстрый износ трубопроводов;

- плавление и образование налета на всех нагревающих элементах оборудования;

- механическое воздействие на движущиеся части, клапаны, фильтры.

Чтобы очистить нефть от примесей, ее помещают в герметичные резервуары. Процесс отстаивания похож на тот, который помогает избавиться от осадка в питьевой воде: под действием силы тяжести твердые частицы опускаются на дно. Чтобы ускорить процесс, нефть нагревают и охлаждают.

Для устранения растворенных в нефти соединений используются электрообессоливающие установки, так как они позволяют вывести соли в твердое состояние, чтобы они выпали в осадок. После того как нефть отстоялась, ее отправляют на следующие этапы, а осадок периодически счищают со стенок резервуара.

Разделения нефти и воды

Вода попадает в нефть двумя путями – естественным и искусственным. Первый – это соседство нефтяных и водоносных пластов. Слой воды лежит выше нефти, поэтому всегда повреждается при добыче, происходит смешивание пластов. Искусственный – вода используется для более эффективной и экономной добычи нефти.

Но разбавление водой резко снижает качество природного сырья, затрудняет его переработку. Вода способна превращаться в пар и замерзать, что значительно снижает возможности транспортировки. Каким бы путем ни смешались две жидкости, их нужно разделить.

Нефть без твердых примесей называют эмульсией. Она может быть гидрофильной (преобладает вода) или гидрофобной (преобладает полезное ископаемое).

Способы разделения эмульсии:

- Отстаивание. Используются герметичные емкости под давлением и с высокой температурой. Вода опускается вниз, нефть поднимается на поверхность.

- Центрифугирование – разделяет тяжелую фракцию (воду) и легкую – нефть.

- Электрохимический метод – сочетание тока и поверхностно-активных веществ.

После этих процедур нефть готова к транспортировке на перерабатывающий завод.

Первичная переработка

Нефтеперерабатывающие заводы строят не рядом с месторождениями, а в крупных городах, где есть возможность продать продукт. Это сделано для того, чтобы не усложнять логистику около месторождений, которая сама по себе не такая уж легкая.

Продукты первичной перегонки:

- топливо;

- моторные и технические масла;

- сырье для нефтехимии.

Процесс перегонки основан на разнице в физических и химических свойствах разных фракций.

Способы перегонки нефти

Наиболее распространены четыре вида перегонки: равновесная дистилляция, ректификация, химическое испарение, разница давлений. Все они основаны на том, что разные фрагменты нефти кипят при той или иной температуре.

Однократное испарение – это постепенное подогревание нефти. Пар отводится в отдельные емкости и охлаждается. Результатом становится разделение на легкие и тяжелые фракции. Исторически это один из первых способов переработки. Продукты получаются недостаточно чистыми.

Ректификация – процесс периодического нагревания и охлаждения сырья в специальных колоннах. В результате получаются четыре фракции разной плотности: легкая бензиновая, тяжелая бензиновая, керосиновая, мазутная.

Вакуумная дистилляция – процесс получения масел из мазутной фракции. Используется разница в плотности, которая становится заметна при низком атмосферном давлении. Выделяются масла различных типов и гудрон.

Химическое испарение – новый и дорогой способ. Используется испаряющий агент, который разлагает сырье на фракции. Результат – более чистые соединения, чем при других способах переработки.

Оборудование для перегонки

На заводах оборудование соединено в единый цикл – это позволяет сделать переработку более быстрой и дешевой. В самой распространенной на 2019 г. системе объединены:

- электрообессоливающая установка (после того, как нефть очищена от воды и примесей);

- атмосферный блок;

- вакуумный блок;

- стабилизационный блок;

- вторичный ректификационный блок;

- защелачивающий блок.

Все блоки вместе формируют комплекс переработки нефти. Работа идет круглосуточно. Запуск оборудования продолжителен, поэтому останавливать однажды запущенный процесс нельзя, это ведет к большим финансовым потерям. Сотрудникам нефтеперерабатывающих заводов приходится работать в несколько смен в любые дни, в том числе выходные.

Вторичная переработка

Продукты первичной переработки недостаточно чистые, чтобы их использовать. Вторичная перегонка позволяет разделить фракции более тонко, получить качественные конечные продукты, добиться высокой степени очистки.

Гидроочистка

В процессе используется водород, высокая температура (300-400˚) и высокое давление (2-4МПа). Водород взаимодействует с соединениями серы и азота. Образуется аммиак и сероводород, которые затем удаляются. Топливо получается более чистым и качественным. Метод можно использовать сам по себе или в сочетании с другими способами. Соответствует современным стандартам безопасности для окружающей среды.

Каталитический крекинг

Этот процесс протекает с использованием катализаторов при более высокой температуре, чем гидроочистка (550˚). Используется в основном для получения высококачественного бензина (в том числе из мазутных фракций). Соответствует современным стандартам безопасности для окружающей среды. Экономически эффективен. Наиболее распространен на современных заводах.

Каталитический риформинг

Сочетает высокую температуру (как при крекинге), водородную среду и использование катализаторов. В процессе ряд углеводородов изменяет химическую структуру – из нафтеновых превращается в ароматические. Это повышает качество бензина. Используется для получения больших количеств высококачественного бензина, повышения качества уже произведенного топлива.

Гидрокрекинг

Используется водород, высокое давление, температура и молибденовые катализаторы. Цель обработки – получить не только качественный бензин, но и реактивное топливо. Сочетается с другими методами обработки сырья. Катализаторы многоразовые – после использования их регенерируют и возвращают в производственный цикл. Это повышает экономическую эффективность и экологическую безопасность производства.

Экстракция и деасфальтизация

Этим методом обработки подвергаются тяжелые фракции – мазуты и гудроны. Цель – получение качественных масел, которые сохраняют свои свойства при низких температурах. Сочетание с гидроочисткой помогает получить высококачественные чистые масла, дизельное топливо высокой очистки, соединения на основе ароматических углеводородов.

Деасфальтизация – это разделение легких и тяжелых мазутов. Легкие становятся сырьем для получения масел, тяжелые – для битумов, асфальтового покрытия и катализаторов в следующих процессах очистки.

Другие методики

Другие методы применяются, чтобы получить отдельные виды топлива. Методики:

- Алкилирование – реакция с органическими соединениями. Получается высококачественный бензин.

- Изомеризация – изменение структуры веществ, входящих в состав нефти. Повышает октановое число бензина.

- Полимеризация – объединение простых углеводородов в сложные. Получается сырье для химической промышленности.

- Коксование – уплотнение тяжелых фракций. Нефтяной кокс используется для создания плотных соединений.

Не вся нефть становится топливом, так как ее большая часть нужна для нефтехимической промышленности. Там получают резину различного назначения – от автомобильных покрышек до тонких шлангов, пластмассы, пластика и т. д. (вплоть до парфюмерных изделий).

Добыча и переработка нефти остается важнейшей отраслью мировой экономики. Истощение запасов углеводородов требует повышения качества обработки сырья. Процессы развиваются в сторону большей эффективности и безопасности для окружающей среды.

Источник

Общие сведения о перегонке и ректификации нефти и газов

Перегонка (дистилляция) — это процесс физического разделения нефти и газов на фракции (компоненты), отличающиеся друг от друга и от исходной смеси по температурным пределам (или температуре) кипения. По способу проведения процесса различают простую и сложную перегонку.

Простая перегонка осуществляется постепенным, однократным или многократным испарением.

Перегонка с постепенным испарением состоит в постепенном нагревании нефти от начальной до конечной температуры с непрерывным отводом и конденсацией образующихся паров. Этот способ перегонки нефти и нефтепродуктов в основном применяют в лабораторной практике при определении их фракционного состава.

При однократной перегонке жидкость (нефть) нагревается до заданной температуры, образовавшиеся и достигшие равновесия пары однократно отделяются от жидкой фазы — остатка. Этот способ, по сравнению с перегонкой с постепенным испарением, обеспечивает при одинаковых температуре и давлении большую долю отгона. Это важное его достоинство используют в практике нефтеперегонки для достижения максимального отбора паров при ограниченной температуре нагрева во избежание крекинга нефти.

Перегонка с многократным испарением заключается в последовательном повторении процесса однократной перегонки при более высоких температурах или низких давлениях по отношению к остатку предыдущего процесса.

Из процессов сложной перегонки различают перегонку с дефлегмацией и перегонку с ректификацией.

При перегонке с дефлегмацией образующиеся пары конденсируют и часть конденсата в виде флегмы подают навстречу потоку пара. В результате однократного контактирования парового и жидкого потоков уходящие из системы пары дополнительно обогащаются низкокипящими компонентами, тем самым несколько повышается четкость разделения смесей.

Перегонка с ректификацией — наиболее распространенный в химической и нефтегазовой технологии массообменный процесс, осуществляемый в аппаратах — ректификационных колоннах — путем многократного противоточного контактирования паров и жидкости. Контактирование потоков пара и жидкости может производиться либо непрерывно (в насадочных колоннах), либо ступенчато (в тарельчатых ректификационных колоннах). При взаимодействии встречных потоков пара и жидкости на каждой ступени контактирования (тарелке или слое насадки) между ними происходит тепло- и массообмен, обусловленные стремлением системы к состоянию равновесия. В результате каждого контакта компоненты перераспределяются между фазами: пар несколько обогащается низкокипящими, а жидкость — высококипящими компонентами. При достаточно длительном контакте и высокой эффективности контактного устройства пар и жидкость, уходящие из тарелки или слоя насадки, могут достичь состояния равновесия, то есть температуры потоков станут одинаковыми и при этом их составы будут связаны уравнениями равновесия. Такой контакт жидкости и пара, завершающийся достижением фазового равновесия, принято называть равновесной ступенью, или теоретической тарелкой. Подбирая число контактных ступеней и параметры процесса (температурный режим, давление, соотношение потоков, флегмовое число и др.), можно обеспечить любую требуемую четкость фракционирования нефтяных смесей.

Место ввода в ректификационную колонну нагретого перегоняемого сырья называют питательной секцией (зоной), где осуществляется однократное испарение. Часть колонны, расположенная выше питательной секции, служит для ректификации парового потока и называется концентрационной (укрепляющей), а другая — нижняя часть, в которой осуществляется ректификация жидкого потока, — отгонной, или исчерпывающей, секцией.

Различают простые и сложные колонны.

Простые колонны обеспечивают разделение исходной смеси (сырья) на два продукта: ректификат (дистиллят), выводимый с верха колонны в парообразном состоянии, и остаток — нижний жидкий продукт ректификации.

Сложные ректификационные колонны разделяют исходную смесь более чем на два продукта. Различают сложные колонны с отбором дополнительных фракций непосредственно из колонны в виде боковых погонов и колонны, у которых дополнительные продукты отбирают из специальных отпарных колонн, именуемых стриппингами. Последний тип колонн нашел широкое применение на установках первичной перегонки нефти.

Для разделения бинарных или многокомпонентных смесей на 2 компонента достаточно одной простой колонны (если не предъявляются сверхвысокие требования к чистоте продукта). Для разделения же многокомпонентных непрерывных или дискретных смесей на более чем 2 компонента (фракции) может применяться одна сложная колонна либо система простых или сложных колонн, соединенных между собой в определенной последовательности прямыми или обратными паровыми или (и) жидкими потоками. Выбор конкретной схемы и рабочих параметров процессов перегонки определяется технико-экономическими и технологическими расчетами с учетом заданных требований по ассортименту и четкости разделения, термостабильности сырья и продуктов, возможности использования доступных и дешевых хладоагентов, теплоносителей и т. п.

Четкость погоноразделения — основной показатель эффективности работы ректификационных колонн – характеризует их разделительную способность. Она может быть выражена в случае бинарных смесей концентрацией целевого компонента в продукте. Применительно к ректификации нефтяных смесей она обычно характеризуется групповой чистотой отбираемых фракций, то есть долей компонентов, выкипающих по кривой ИТК до заданной температурной границы деления смеси в отобранных фракциях (дистиллятах или остатке), а также отбором фракций от потенциала. Как косвенный показатель четкости (чистоты) разделения на практике часто используют такую характеристику, как налегание температур кипения соседних фракций в продукте. В промышленной практике обычно не предъявляют сверхвысоких требований по отношению к четкости погоноразделения, поскольку для получения сверхчистых компонентов или сверхузких фракций потребуются соответственно сверхбольшие капитальные и эксплуатационные затраты. В нефтепереработке, например, в качестве критерия достаточно высокой разделительной способности колонн перегонки нефти на топливные фракции считается налегание температур кипения соседних фракций в пределах 10…30 °С.

Установлено, что на разделительную способность ректификационных колонн значительное влияние оказывают число контактных ступеней и соотношение потоков жидкой и паровой фаз. Для получения продуктов, отвечающих заданным требованиям, необходимо, наряду с другими параметрами ректификационной колонны (давление, температура, место ввода сырья и т. д.), иметь достаточное число тарелок (или высоту насадки) и соответствующее флегмовое и паровое числа.

Флегмовое число (R) характеризует соотношение жидкого и парового потоков в концентрационной части колонны и рассчитывается как R = L/D, где L и D — количества соответственно флегмы и ректификата.

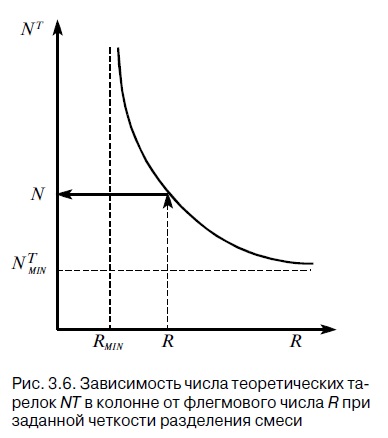

Паровое число (П) характеризует соотношение контактирующихся потоков пара и жидкости в отгонной секции колонны, рассчитываемое как П = G/W, где G и W — количества соответственно паров и кубового продукта. Число тарелок (N) колонны (или высота насадки) определяется числом теоретических тарелок (NТ), обеспечивающим заданную четкость разделения при принятом флегмовом (и паровом) числе, а также эффективностью контактных устройств (обычно КПД реальных тарелок или удельной высотой насадки, соответствующей 1 теоретической тарелке). Зависимость числа теоретических тарелок от флегмового числа колонны можно выразить в виде графика, как это представлено на рис. 3.6.

Анализ графика позволяет выявить следующую закономерность, обусловливающая граничные пределы нормального функционирования ректификационных колонн: заданная четкость разделения смесей может быть обеспечена (достигнута) лишь при одновременном выполнении ограничений по флегмовому числу и числу теоретических тарелок:

где – Rмин и N Т мин — минимальные значения соответственно флегмового числа и числа теоретических тарелок.

Любая точка на кривой (рис. 3.6) может быть выбрана в качестве рабочей. Это означает, что заданная четкость разделения смеси может быть достигнута бесконечным множеством пар чисел NТ и R. Как следует из рисунка, флегмовое число, следовательно, и количество орошения в колонне изменяется от минимального значения до бесконечно большой величины; при этом необходимое для обеспечения заданной четкости разделения число тарелок будет изменяться соответственно от бесконечно большой величины до некоторой минимальной. Очевидно, при увеличении количества орошения будут расти эксплуатационные затраты (связанные с расходом энергии на перекачку, тепла в кипятильнике и холода в конденсаторах), а капитальные затраты вначале будут существенно уменьшаться в результате снижения высоты, а затем расти из-за увеличения диаметра колонны. Из опыта эксплуатации колонн установлено, что оптимальное значение флегмового числа, соответствующее минимуму общих затрат на ректификацию (рис. 3.7), не намного превышает минимально необходимое Rмин:

где β — коэффициент избытка флегмы (в пределах 1,0…1,3).

Фактическое число тарелок Nф определяется либо аналитическим расчетом (на ЭВМ с использованием уравнений равновесия фаз, материального и теплового балансов потоков), либо исходя из опытных данных с учетом эффективного КПД тарелки ηТ :

В зависимости от конструкции и места расположения в колонне ηТ изменяется в пределах 0,3…0,9. На технико-экономические показатели и четкость погоноразделения ректификационной колонны, кроме ее разделительной способности, в значительной степени влияют физические свойства (молекулярная масса, плотность, температура кипения, летучесть и др.), компонентный состав, число (би- или многокомпонентный) и характер распределения (непрерывный, дискретный) компонентов перегоняемого сырья. В наиболее обобщенной форме разделительные свойства перегоняемого сырья принято выражать коэффициентом относительной летучести (аналогом коэффициенту разделения (селективности) в процессах экстракции).

Коэффициент относительной летучести — отношение летучестей компонентов (фракций) перегоняемого сырья при одинаковых температуре и давлении:

где К1 и К2 — константы фазового равновесия соответственно низко- и высококипящего компонентов (фракций). Поскольку К1 > К2, то α > 1.

Коэффициент α косвенно характеризует движущую силу процесса перегонки применительно к разделяемому сырью. Сырье, у которого α >> 1, значительно легче разделить на компоненты, чем при его значении, близком к единице.

Относительная летучесть зависит от давления и температуры, при которых находятся компоненты. С увеличением давления и температуры величина α снижается. Вблизи критической области значение коэффициента α приближается к единице.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА, С. А. Ахметов, Т. П. Сериков, И. Р. Кузеев, М. И. Баязитов, 2006

Источник