- ЕГЭ. Общество. Тема 7. Эволюция. Революция. Реформа

- Виды революций

- Оценки социальных революций

- Виды реформ

- Реформы как способ преобразования общества

- Понятие общественного прогресса. Функции и виды прогресса

- Содержание:

- ↑ Прогресс, регресс, стагнация. Особенности прогресса

- ↑ Формы социального прогресса: реформа и революция

- Что такое реформа и какие они бывают

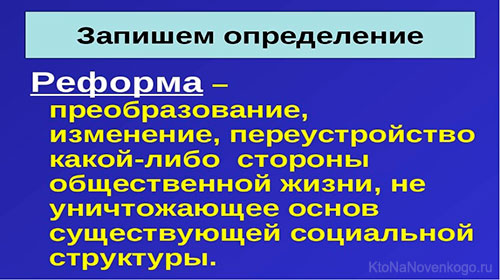

- Реформа — это.

- Отличия реформ от революции

- Виды реформ

- Реформы в истории России

- Пенсионная реформа

- Комментарии и отзывы (2)

ЕГЭ. Общество. Тема 7. Эволюция. Революция. Реформа

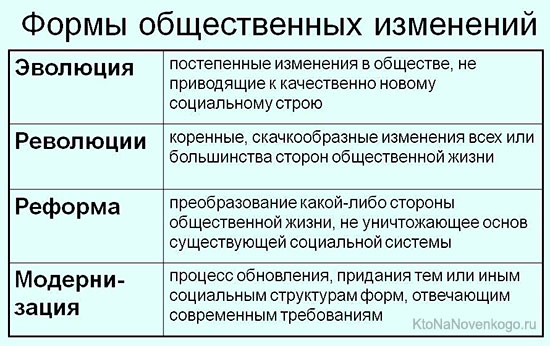

Пути развития общества — это эволюционный , революционный и путь реформирования. Рассмотрим каждый из них.

Эволюция — это (от лат. evolutio — «развёртывание») процесс естественного изменения общества, при котором возникает социальная форма развития общества, отличающаяся от предшествующей. Эволюционный путь развития — это плавные, постепенные изменения, которые происходят в обществе в конкретных исторических условиях.

.Впервые о социальной эволюции заговорил социолог Спенсер Г.

Высоко оценил эволюционный путь развития современный российский историк Волобуев П. Он назвал положительные стороны эволюции:

- Обеспечивает преемственность развития, сохраняя всё накопленное богатство

- Сопровождается позитивными качественными изменениями, причём во всех сферах общества.

- Эволюция использует реформы, способна обеспечить и поддерживать социальный прогресс, придавать ему цивилизованную форму.

Революция – (от лат. revolutio — поворот, превращение) это коренные, скачкообразные, существенные изменения в обществе, которые приводят к переходу общества из одного качественного состояния в другое.

Виды революций

По времени протекания:

- Кратковременные (например, Февральская революция в России в 1917 году)

- Долговременные (например, неолитическая , то есть переход от присваивающего к производящему типу хозяйства, продолжалась около 3 тысяч лет; промышленная революция- то есть переход от ручного труда к машинному, длилась коло 200 лет, это 18-19 вв.).

По сферам протекания

- технические (неолитическая, промышленная, научно- техническая)

- культурная

- социальная (со сменой власти)

По масштабам протекания:

- в отдельной стране

- в ряде стран

- глобальные

Оценки социальных революций

К.Маркс: « Революция — это локомотив истории», «движущая сила общества»

Бердяев Н.: « Все революции кончались реакциями. Это неотвратимо. Это закон. И чем неистовее и яростнее бывали революции, тем сильнее были реакции».

Большинство социологов видят в революции нежелательное отклонение от естественного хода истории, потому что любая революция – это всегда насилие, гибель людей, обнищание людей.

Реформа – (от лат. reformo преобразование) это изменение в обществе, проводимое сверху правительством, властью. Это происходит путём принятия законов, постановлений и других властных предписаний. Реформы могут происходить в одной сфере или сразу в нескольких. Однако не происходит существенных, фундаментальных изменений в государстве (в строе, явлении, структуре).

Виды реформ

По влиянию на ход исторического развития

- Прогрессивные, то есть приводящие к совершенствованию в какой-либо сфере общества ( реформа образования, здравоохранения. Вспомним реформы Алекcандра II- крестьянская, земская , судебная , военная- все они значительно совершенствовали общественные отношения.

- Регрессивные – приводящие к движению назад, ухудшающие что-либо в обществе. Так контрреформы Александра III привели к усилению реакции, консерватизму в управлении.

По сферам общества:

- Экономические (преобразования в хозяйственной деятельности страны)

- Социальные (создание условий для достойной жизни людей)

- Политические (изменения в политической сфере, например, принятие конституции, нового избирательного закона и т.д.)

Новые типы революций 20-21 веков:

- «зелёная» революция — комплекс изменений в сельском хозяйстве, который произошёл в развивающихся странах в 1940-1970-е годы 20 века. Сюда входит : введение более продуктивных сортов растений; расширение ирригации, то есть оросительных систем; совершенствование сельскохозяйственной техники; применение удобрений, пестицидов, то есть химических средств для борьбы с вредителями и сорняками. Цель данной революции – значительное увеличение сельскохозяйственной продукции, выход на мировой рынок.

- «бархатная» революция — процесс бескровного реформирования социального режима. Впервые термин возник в связи с событиями в Чехословакии в ноябре-декабре 1989г. В данных революциях ведущую роль играют группы элиты, которые конкурируют с элитой же, но находящейся у власти.

- « оранжевая» революция — компания митингов, протестов, забастовок, пикетов и иных актов гражданского неповиновения, цель которых – решение злободневных проблем. Впервые термин появился в связи с событиями на Украине в 2004 году, когда противостояли сторонник Ющенко и Януковича.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Источник

Реформы как способ преобразования общества

Выберите верные суждения о реформах как способе преобразования общества и запишите цифры, под которыми они указаны.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Реформы предполагают изменения в какой-либо сфере общественной жизни.

2) Целью реформ всегда является изменение фундаментальных основ системы, в которой они проводятся.

3) Реформы могут быть как прогрессивными, так и регрессивными.

4) Реформы проводятся органами государственной власти.

5) Главным отличием реформы от революции является использование исключительно ненасильственных способов преобразования общества.

1) Реформы предполагают изменения в какой-либо сфере общественной жизни. Да, верно, они не вносят фундаментальных изменений существующего строя.

2) Целью реформ всегда является изменение фундаментальных основ системы, в которой они проводятся. Нет, неверно, это признак революции.

3) Реформы могут быть как прогрессивными, так и регрессивными. Да, верно, например «Великие реформы» Александра II историками рассматриваются как прогрессивные, а «Контрреформы» Александра III — реакционные и регрессивные.

4) Реформы проводятся органами государственной власти. Да, верно, они разрабатываются и проводятся государством.

5) Главным отличием реформы от революции является использование исключительно ненасильственных способов преобразования общества. Нет, неверно, существуют реформы, осуществляемые насильственными методами (например, коллективизация и раскулачивание; культурные преобразования Петра I и т.д.)

Источник

Понятие общественного прогресса. Функции и виды прогресса

Содержание:

↑ Прогресс, регресс, стагнация. Особенности прогресса

Проблема направленности совершающихся в обществе изменений зародилась ещё в древности и оставалась достаточно дискуссионной.

Различные взгляды на направленность общественного развития:

- Французские просветители (история – непрерывное обновление, совершенствование всех сторон жизни общества)

- Религиозные течения (преобладание регресса во многих сферах жизни общества)

- Платон, Аристотель, Дж. Вико, О. Шпенглер, А. Тойнби (движение по определенным ступеням в рамках замкнутого цикла, т.е, теория исторического круговорота.

- Современные исследователи (положительные изменения в одних сферах общества могут сочетаться с застоем и регрессом в других, т.е. вывод о противоречивости прогресса)

Постепенное совершенствование общества, переход на более высокую ступень развития, который отражается во всех сферах общественной жизни, называется прогрессом .

Не смотря на то, что весь материальный мир динамичен, постоянно изменяется, не все изменения являются прогрессом. Как таковой прогресс свойственен только обществу и отражается в деятельности и условиях жизни людей.

История показывает, что процесс развития обществ не всегда идет по направлению к прогрессу, зачастую рост и процветание может обернуться распадом и деградацией (упадком), вследствие каких-либо событий (например, военные действия или революция, природные катаклизмы и др.). Такой «откат» назад называется регрессом.

Регресс — упадок в развитии, переход от более высоких форм развития к низшим, менее совершенным, движение назад.

Человечество в целом никогда не регрессировало, но его движение вперёд могло задерживаться и даже на время останавливаться, что называется стагнацией (от лат.— стоячая вода).

Стагнация — это застой в развитии общественной жизни, остановка.

Стагнация — явление характерное, в первую очередь, для экономической сферы общества. Так, стагнация может характеризоваться и как длительное состояние застоя экономики. При стагнации, экономическая ситуация в стране, а также в мировой экономике, практически не изменяется. Зачастую стагнация возникает в период перехода от одного вида экономики к другому и может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Понятие прогресса в современных условиях всё более трансформируется в сторону обогащения его гуманистическими параметрами, характеристиками. Развитие человека в его духовном и телесном измерениях, осознание самоценности человеческого существования, создание благоприятных условий для человека — в этом видится прогресс современного общества.

В качестве гуманистических критериев выдвигаются такие показатели прогрессивного развития общества:

- средняя продолжительность жизни человека,

- детская и материнская смертность,

- состояние здоровья,

- уровень образования,

- развитие различных сфер культуры,

- чувство удовлетворённости жизнью,

- степень соблюдения прав человека,

- отношение к природе и др.

↑ Формы социального прогресса: реформа и революция

Общество — это динамичная система, в которой постоянно происходит большое количество изменений. Различают две основные формы развития: эволюционную и революционную.

Эволюция — это частичные и постепенные изменения, способствующие появлению в различных сферах и элементах общества новых качеств и свойств.

Так, например, появление новой техники по возделыванию земли, не повлияло на использование лопат.

Изменения в обществе могут носить незначительный (реформа) или радикальный характер (революция).

Реформа (от лат. «reformo» — «преобразовываю») — изменение в какой-либо сфере общественной жизни, преобразования, не затрагивающие фундаментальной основы (системы, явления, структуры).

Соответственно и виды реформ классифицируются по сферам жизни общества:

- Экономические (Преобразования хозяйственного механизма: форм, методов, рычагов и организации управления хозяйством страны (приватизация, закон о банкротстве, антимонопольные законы и т.п.))

- Социальные (Преобразования, изменения, переустройства каких-либо сторон общественной жизни, не уничтожающие основ социальной системы (эти реформы непосредственным образом связаны с людьми))

- Политические (Изменения в политической сфере общественной жизни (изменения в Конституции, избирательной системе, расширение гражданских прав и т.п.))

- Духовные (реформа образования, попытка создать национальную идею, интегрирующую россиян, возрождение исторических традиций, пропаганда гражданственности, патриотизма и т. д.)

Реформы не подразумевают коренных и резких изменений, они направлены на улучшение жизни общества. Любая реформа является способом введения инноваций в сферы общественной жизни и модернизации общества в целом. Реформы могут стимулировать развитие общества (прогрессивные) или вызывать застои и упадок (регрессивные, реакционные).

Более радикальные перемены в общественной жизни вызывают революции.

Революция — это резкие и глубокие изменения, затрагивающие все сферы жизни общества и основы существующего социального строя.

В исторической науке под революцией понимается насильственная смена власти, так как именно это влечет собой дальнейшее переустройство общественной жизни, вызывая такие последствия как гражданские войны, репрессии, смуту.

В отличие от реформ революции осуществляются народом, а не правящей элитой, те. проводятся «снизу». Революция бывает буржуазной, социалистической или национально-освободительной, в зависимости от целей, которые преследует общество.

- это радикальные изменения, в результате которых происходит коренная ломка социального объекта;

- носят общий, фундаментальный характер;

- как правило, опираются на насилие;

- организуются сознательно;

- вызывают необычайно сильные эмоции и массовую активность.

Виды революции:

- Кратковременные (например, Февральская революция 1917 г. в России)

- Долговременные (например, неолитическая революция — 3 тыс. лет; промышленная революция XVIII-XIX вв.)

И реформы, и революции являются неотъемлемой частью эволюционного процесса. Следует признать, что и реформа, и революция «лечат» уже запущенную болезнь, в то время как необходима постоянная и возможно ранняя профилактика. Поэтому в современном обществознании акцент переносится с дилеммы «реформа — революция» на «реформа — инновация». Под инновацией (от лат. — обновление) понимается введение научных и технических новшеств, которые способствуют усилению прогресса и разностороннего развития общества.

Другими словами, инновации — это создание и внедрение новой техники, технологии, разработка новых материалов, развитие новых отраслей производства и т д.

В современной социологии общественное развитие связывается с процессом модернизации.

Модернизация (от фр. — новейший, современный) — это процесс перехода от традиционного, аграрного общества к обществам современным, индустриальным.

Классические теории модернизации описывали так называемую «первичную» («органическую») модернизацию, исторически совпавшую с процессом развития западного капитализма. Более поздние теории модернизации характеризуют её через понятия «вторичная» («неорганическая», «догоняющая») модернизация. Она имеет место в условиях существования «образца», например в виде западноевропейской либеральной модели. Часто такая модернизация понимается как вестернизация, т. е. процесс прямого заимствования или насаждения. По сути данная модернизация представляет собой всемирный процесс вытеснения локальных, местных типов культур и социальной организации «универсальными» (западными) формами современности.

Источник

Что такое реформа и какие они бывают

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Когда-то китайский философ Конфуций сказал: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Он был противником кардинальных изменений в любой из сфер жизни.

Наша страна (и мы вместе с ней) за короткий исторический промежуток пережили период глобальных реформ, которые затронули политическую, общественную и даже бытовую сторону нашей жизни.

Давайте вместе разберемся, что такое реформы, кому и зачем они нужны, и каков путь реформирования наиболее оптимален.

Реформа — это.

Если есть какая-то «форма», то ее всегда можно переделать (переформировать). Приставка «ре» как раз и обозначает повторение действия.То есть, реформа – это изменение формы и (или) содержания какого-либо объекта.

Реформа как процесс изменения предполагает коренную трансформацию объекта, а не просто его частичную коррекцию.

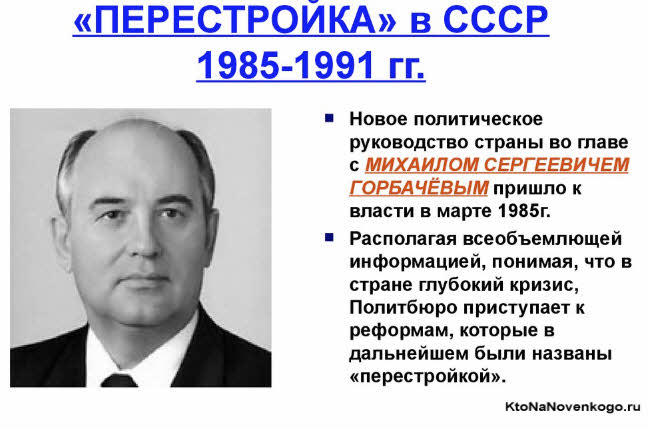

Недавний пример реформы – «перестройка», начавшаяся в 1985 году и закончившаяся в 1991. Именно так назвали этот период, когда в корне поменялись политический и общественный строй нашего государства. В ходе преобразований плановая экономика сменилась рыночной, власть одной партии – многопартийностью.

Вывод: реформа – это коренное преобразование. В переводе с латинского «reformo» — это «изменяю».

Важный момент: реформы подразумевают ненасильственный метод проведения преобразований.

Чаще всего термин «реформы» употребляют в связи с политическими, экономическими или социальными преобразованиями.

Зачастую реформами называют действия, направленные на частичную модернизацию какого-либо объекта, но, по сути, проводимая коррекция не является реформой и не решает кардинальным образом наболевшей проблемы.

Так называемая «реформа ЖКХ» (жилищно-коммунального хозяйства), проводимая в последние годы, не сумела навести порядок в этой сфере.

Главное предназначение реформ – предотвратить социальный взрыв в сферах, в которых назрели наибольшие противоречия. Это как приоткрыть крышку на кипящей кастрюле, чтобы кипяток не выплеснулся из нее на плиту.

Отличия реформ от революции

Практик и теоретик социализма В.И.Ленин в одном из своих трудов указывал на разницу между революционным и реформистским преобразованием.

Он говорил, что реформы не затрагивают основу существующей власти, а лишь корректируют некоторые из ее аспектов.

По его словам, только революционные преобразования могут сместить господство существующего строя. Именно таким (революционным) путем и произошел захват власти большевиками в России в 1917 году.

Небольшое отступление: весь ход новейшей истории мог бы стать иным, если бы Ленин со своими соратниками пошел бы путем демократических реформ. Но «история не терпит сослагательного наклонения», поэтому случилось так, как случилось.

Другие отличительные признаки реформ от революции (что это такое?):

- продуманность (или хотя бы попытка расчета);

- управляемость и прогнозируемость процесса;

- полный контроль над реализацией реформ со стороны гос.власти.

Человечество развивается, имея в своем арсенале две движущих силы – эволюцию (что это такое?) и революцию. Реформы можно отнести к эволюционному направлению движения вперед.

Эволюция предполагает длительный процесс, а революция – одномоментный (скачкообразный). Всегда проще сначала «до основания разрушить», а затем на чистом месте возводить что-то новое. Но для людей, в чью бытность происходят перемены, реформы являются более предпочтительным вариантом.

Виды реформ

Принято различать 3 вида реформ:

- Радикальные (системные) – преобразования затрагивают практически все сферы жизни общества. Итогом становится постепенное изменение основ государства (политических и экономических). Пример: «перестройка» в России с 1985 по 1991 год.

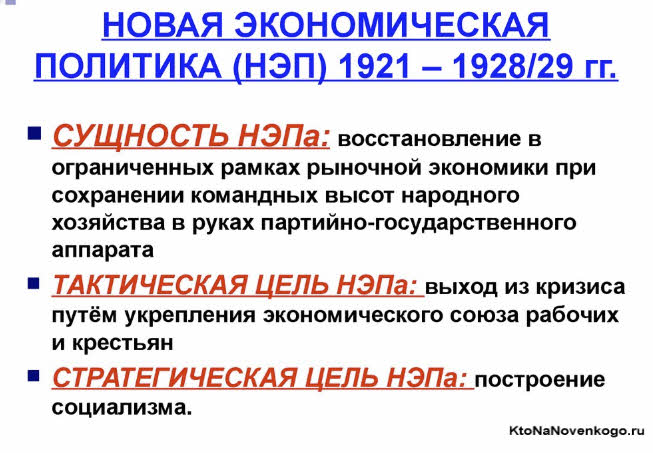

- Умеренные (структурные) – изменения происходят в различных сферах без коррекции политического и экономического базиса. Пример: НЭП (новая экономическая политика) с 1921 по 1928 год.

- Минимальные – преобразования касаются лишь некоторых аспектов (что это?) экономики, политики. Пример: денежная реформа.

Реформы в истории России

Пожалуй, самым великим реформатором в истории России стал Петр Первый. Кратко о его реформах:

- административная – деление государства на губернии;

- судебная – отделение судов от администрации;

- военная – реорганизация (что это?) структуры армии, обучение офицеров;

- церковная – контроль государства над церковью;

- финансовая – увеличение налоговых сборов для наполнения казны;

- промышленная – создание новых заводов и мануфактур (что это?);

- реформа образования – открытие бесплатных школ, развитие профессионального обучения.

» alt=»»>

Знаковым событием в истории России стала аграрная реформа 1906 года, «автором» которой стал видный политический деятель того времени Столыпин. Суть реформы: мотивировать крестьянство на увеличение производительности труда → максимизировать производство продукции сельского хозяйства.

Крестьянам разрешили выходить из общин с выделением им в собственность земельного надела, а безземельным крестьянам – стали давать земли в восточной части страны (за Уралом) и даже финансировали переселение. Эти меры должны были сгладить недовольство властью и уменьшить влияние на крестьянские массы революционно настроенных лиц.

Пенсионная реформа

Пример преобразований сегодняшнего дня в России – пенсионная реформа. Ее необходимость назрела давно. Продолжительность жизни россиян значительно увеличилась (даже в сравнении с серединой прошлого века), рождаемость снизилась.

Это стало причиной того, что обеспечивать материальное содержание пенсионеров (выплачивать пенсии) становится все более проблематично: ведь пенсионеров «содержат» те, кто работает и выплачивает взносы в Пенсионный Фонд. А количество трудоспособного населения в последние десятилетия не растет, а уменьшается.

В связи с этим правительством было принято решение увеличить возраст выхода на пенсию, и, таким образом, поддержать уровень пенсионных отчислений работающего слоя населения на прежнем уровне.

Как «аукнется» реализуемая ныне пенсионная реформа для экономики государства и качества жизни его граждан, мы сможем оценить уже в ближайшее десятилетие.

А пока прощаюсь с вами, дорогие читатели!

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Все реформы, даже самые полезные и прогрессивные сначала вызывают неудобства и даже недовольство. Важно вовремя понять, стоят ли вносимые изменения причиненного дискомфорта.

Реформы принято считать чем-то позитивным, но нередко они только ухудшают ситуацию. Все дело в том, что они принимаются в угоду крупным игрокам, например, монопольным компаниям, даже если это не слишком очевидно.

Источник