- Рефлексия как этап урока: виды, приемы, примеры

- Что такое рефлексия?

- Для чего нужна рефлексия?

- Когда проводить?

- Эмоциональная

- Рефлексия деятельности

- Рефлексия содержания материала

- Несколько замечаний по теме, или пожелания от учащихся

- Рефлексия и оценивание деятельности обучающихся на уроке в соответствии с требованиями ФГОС

Рефлексия как этап урока: виды, приемы, примеры

Учителя, которые только начинают свой профессиональный путь, часто не придают значения такому важному этапу урока, как рефлексия. Вроде слышали, что это такое, вроде знают, что рефлексия — это самооценка. Но на практике зачастую этот этап урока представлен в виде банальных «смайликов», листочков разного цвета и прочих картинок, которые учащиеся дружно «лепят на доску» в конце урока. Иногда учитель просто ограничивается вопросом: «Вам понравился урок?» Все ученики дружно кричат: «Да!» — и все довольные расходятся по домам. Казалось бы, придраться не к чему: рефлексия была? Была! Оценку уроку поставили? Поставили! В поурочном плане этап назван красивым словом «рефлексия»? Имеется такое! И никаких претензий.

Но с опытом приходит понимание, что рефлексия здорово помогает учителю контролировать класс, уже в ходе урока видеть, что было понято, а что осталось на доработку, то есть, «держать руку на пульсе». Не стоит забывать и о том, что рефлексия — это то новое, к чему стремится современная педагогика: учить не науке, а учить учиться. Рефлексия помогает ребенку не только осознать пройденный путь, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои успехи с успехами других учеников.

В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС, рефлексия является обязательным этапом урока. В ФГОС особый упор делается на рефлексию деятельности, предлагается проводить этот этап в конце урока. При этом учитель играет роль организатора, а главными действующими лицами выступают ученики.

Что такое рефлексия?

В словарях дается четкое определение: рефлексия — это самоанализ, самооценка, «взгляд внутрь себя». Применительно к урокам, рефлексия — это этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности.

Для чего нужна рефлексия?

Если ребенок понимает:

- ради чего он изучает данную тему, как она ему пригодится в будущем;

- какие цели должны быть достигнуты именно на этом уроке;

- какой вклад в общее дело он может внести;

- может ли он адекватно оценивать свой труд и работу своих одноклассников,

…то процесс обучения становится намного интереснее и легче как для ученика, так и для учителя.

Когда проводить?

Рефлексию можно проводить на любом этапе урока, а также по итогам изучения темы, целого раздела материала.

Существует несколько классификаций рефлексии как этапа урока. Зная классификацию, учителю удобнее варьировать и комбинировать приемы, включая рефлексию в план урока.

I. По содержанию: символическая, устная и письменная.

Символическая — когда ученик просто выставляет оценку с помощью символов (карточек, жетонов, жестов и пр.). Устная предполагает умение ребенка связно высказывать свои мысли и описывать свои эмоции. Письменная — самая сложная и занимает больше всего времени. Последняя уместна на завершающем этапе изучения целого раздела учебного материла или большой темы.

II. По форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная, индивидуальная.

Именно в таком порядке удобнее приучать детей к данному виду работы. Сначала — всем классом, потом — в отдельных группах, затем — выборочно опрашивать учащихся. Это подготовит учащихся к самостоятельной работе над собой.

III. По цели:

Эмоциональная

Она оценивает настроение, эмоциональное восприятие учебного материала. Это рефлексия из категории «понравилось / не понравилось», «интересно / скучно», «было весело / грустно».

Данный вид рефлексии помогает учителю оценить общее настроение класса. Чем больше позитива, тем лучше понята тема. И наоборот, если условных «тучек» будет больше, значит, урок показался скучным, трудным, возникли сложности с восприятием темы. Согласитесь, нам бывает скучно и грустно, когда мы чего-то не понимаем.

Как и когда проводить?

Рефлексию настроения и эмоциональности легко проводить даже с первоклассниками. Вариантов масса: раздаточные карточки со смайликами или знаковыми картинками, показ большого пальца (вверх/вниз), поднятие рук, сигнальные карточки и т.д. Удобнее проводить по завершении очередного этапа урока: после объяснения новой темы, после этапа закрепления темы и т.д.

В начале урока эмоциональную рефлексию проводят ради установления контакта с классом. Можно поставить музыку (подобрав мотив, согласующийся с темой), процитировать классика, зачитать эмоциональное стихотворение. После обязательно следует спросить 3-4 учеников: «Что ты чувствуешь сейчас? Какое настроение у тебя? И т.д. Во-первых, учащиеся (даже самые маленькие) привыкают оценивать свое состояние, свои эмоции, во-вторых, учатся аргументировать свою точку зрения. Кроме того, такая рефлексия поможет учащимся настроиться на восприятие темы.

Рефлексия деятельности

Данный вид рефлексии удобнее применять при проверке домашних заданий, на этапе закрепления материала, при защите проектов. Он помогает ученикам осмыслить виды и способы работы, проанализировать свою активность и, конечно, выявить пробелы.

Как проводить (примеры организации работы):

- Лесенка успеха. Каждая ступень — один из видов работы. Чем больше заданий выполнено, тем выше поднимается нарисованный человечек.

- Дерево успеха. Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый — все сделал правильно, желтый — встретились трудности, красный — много ошибок. Каждый ученик наряжает свое дерево соответствующими листочками. Подобным же образом можно наряжать елку игрушками, украшать поляну цветами и т.д.

- Вагончики. Каждый вагончик соответствует определенному заданию. Например, вы планируете провести этап закрепления, состоящий из трех мини-игр и одного творческого задания. У вас — 4 вагончика. Предложите своим ученикам посадить человечков (животных, оставить жетончик) в тот вагончик, задание которого выполнилось легко, быстро и правильно.

- «Знаки» (удобно при обучении чистописанию). Попросите учащихся обвести/подчеркнуть самую красиво написанную букву, слово.

Благодаря таким приемам перед учителем всегда будет наглядная картина: что поняли и осознали, а над чем нужно еще поработать.

Рефлексия содержания материала

Вот этот тип рефлексии удобнее проводить в конце урока или на этапе подведения итогов. Он дает возможность детям осознать содержание пройденного, оценить эффективность собственной работы на уроке.

Как проводить:

- Предложите детям облако «тегов», которые необходимо дополнить. Например, на интерактивной доске можно вывести слайд, где указаны варианты:

- сегодня я узнал.

- было трудно…

- я понял, что…

- я научился…

- я смог…

- было интересно узнать, что…

- меня удивило…

- мне захотелось… и т.д.

Каждый ученик выбирает по 1-2 предложения и заканчивает их. Проводить такую рефлексию можно устно, а можно и письменно (на листочках или прямо в тетради).

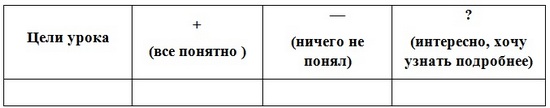

- Графическая: на доске таблица со знаками

В таблице цели урока можно записать самому учителю (для учащихся младших классов). Со старшими можно ставить цели совместно. В конце урока учащиеся плюсуют напротив каждой цели и в той графе, которую они считают более приемлемой.

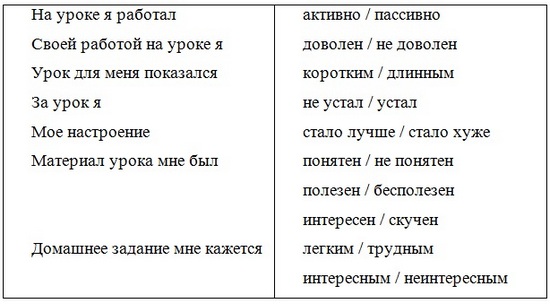

Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем уроке.

Следующие примеры проведения рефлексии прекрасно впишутся в концепцию гуманитарных предметов:

Например, дайте характеристику Воланду, герою романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»:

О — олицетворяет справедливость

Л — луна, черный пудель и «чертовщина»

А — антипод Иешуа

Н — не абсолютное зло

- Фразеологизм или пословица

Подберите выражение, соответствующее вашему восприятию урока: слышал краем уха, хлопал ушами, шевелил мозгами, считал ворон и т.д.

Несколько замечаний по теме, или пожелания от учащихся

- Такие приемы, как инсерт, синквейн, кластер, диаманта, ПОПС не нуждаются в пояснении и зарекомендовали себя весьма эффективно. С одним «но»! Если учитель использует их постоянно, чтобы дети могли привыкнуть к такой работе. Иначе создание того же синквейна превратится в каторжную работу, а не позитивное и эффектное завершение темы.

- Желательно адаптировать форму проведения под возраст детей. Естественно, что в 10 класс с гномиками и зайками не пойдешь. Но и в младших классах не стоит слишком увлекаться красочными картинками. Выберите один вариант, чтобы ученики привыкли к нему и не приходилось каждый раз объяснять значения картинок или жестов.

- Услышано на одном из форумов замечание от ребенка: «У одного учителя красный листочек означает «все понял», у другого — «ничего не понял», у третьего учителя вместо листочков какие-то звездочки-тучки. И как я должен все это запоминать?» Это уже вопрос на засыпку. Думается, что в рамках хотя бы методобъединения имеет смысл договориться о едином значении символов/цветов/знаков, используемых для рефлексии.

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.

Понравился материал?

Хотите прочитать позже?

Сохраните на своей стене и

поделитесь с друзьями

Вы можете разместить на своём сайте анонс статьи со ссылкой на её полный текст

Ошибка в тексте? Мы очень сожалеем,

что допустили ее. Пожалуйста, выделите ее

и нажмите на клавиатуре CTRL + ENTER.

Кстати, такая возможность есть

на всех страницах нашего сайта

Источник

Рефлексия и оценивание деятельности обучающихся на уроке в соответствии с требованиями ФГОС

«Рефлексия и оценивание деятельности обучающихся на уроке в соответствии с требованиями ФГОС».

Новизна современного образования заключается в стимулировании преподавателем активной творческой индивидуально-личностной деятельности обучающихся на всех этапах учебного процесса и создание условий для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.

Обычно мы завершаем урок подведением итогов, оценкой работы группы в целом и отдельных обучающихся.

Основную оценку деятельности даёт преподаватель, а в соответствии с ФГОС, преподавателю принадлежит роль управляющего учебным процессом, а для эффективного управления необходима постоянная обратная связь с обучающимися.

В структуре урока, соответствующего требованиями ФГОСа, рефлексия деятельности является обязательным заключительным этапом урока, на котором соотносится полученный результат с поставленной целью и проводится самоанализ и самооценка собственной деятельности.

Задача преподавателя — инициировать рефлексию обучающихся по поводу их психоэмоционального состояния, мотивации их деятельности и взаимодействия с преподавателем и одногруппниками.

Рефлексия – размышление о своем психическом состоянии, склонность анализировать свои переживания. (Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка).

В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и ее результатов.

Рефлексия помогает ученикам сформулировать получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь

К функциям рефлексии в педагогическом процессе можно отнести:

диагностическую функцию – выявление уровня взаимодействия между участниками педагогического процесса, уровня эффективности данного взаимодействия, отдельных педагогических средств;

проектировочную – предполагает моделирование, проектирование предстоящей деятельности, взаимодействия, целеобразование в деятельности;

организаторскую – выявление способов и средств организации продуктивной деятельности и взаимодействия;

коммуникативную — рефлексия как условие продуктивного общения педагога и воспитанника;

смыслотворческую – формирование в сознании участников педагогического процесса смысла их собственной деятельности, смысла взаимодействия;

мотивационную – определение направленности и целевых установок деятельности;

коррекционную — побуждение участников педагогического процесса к корректировке своей деятельности, осуществляемого взаимодействия.

Рефлексия способствует развитию важных качеств человека:

Самостоятельность. Не учитель отвечает за ученика, а ученик, анализируя, осознаёт свои возможности, сам делает свой собственный выбор, определяет меру активности и ответственности в своей деятельности.

Предприимчивость . Ученик осознаёт, что он может предпринять здесь и сейчас, чтобы стало лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а оценивает ситуацию и, исходя из новых условий, ставит перед собой новые цели и задачи и успешно решает их.

Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других, действует в любых ситуациях более эффективно.

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это принято считать, но и на любом его этапе.

При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать цель урока, содержание и трудности учебного материала, способы и методы обучения, возрастные и психологические особенности обучающихся.

1) По содержанию: устная и письменная.

2) По форме деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная.

3) По способам проведения: анкетирование, опрос, рисунок и т. д.

4) По функциям: физическая (успел — не успел, легко — тяжело), сенсорная (интересно — скучно, комфортно — дискомфортно), интеллектуальная (что понял — не понял, какие затруднения испытывал).

Приемов организации рефлексии на уроке великое множество и каждый преподаватель может выбрать для себя, что ему больше всего подходит при проведении того или иного урока.

В качестве примера можно рассмотреть следующие приемы организации рефлексии на уроке:

1. Рефлексия «Слон».

Обучающимся дается задание на листочках нарисовать слона. Листочки собираются учителем для дальнейшего анализа работы учащегося на уроке. Ученикам затем устно дается характеристика элементов.

Какие части тела преобладают на рисунке, так и интерпретируем: уши — значит, человек внимательно слушает, воспринимает больше на слух; глаза — внимательно смотрит, воспринимает больше зрительно; хобот – знания, которые он приобретает; голова – это мыслительные процессы; большая голова – автор рисунка больше действует головой; ноги тонкие – неуверенность и т.д.

Ещё один эффективный прём, рассчитанный на рефлексию обучающихся. Задание, которое также не требует много времени на его выполнение. Необходимо составить небольшую схему из пяти строчек, напоминающую белый стих – синквейн.

В начале XX века форму синквейна разработала американская поэтесса Аделаида Крэпси, опиравшаяся на знакомство с японскими миниатюрами хайку и танка.

Первая строка — тема синквейна , заключает в себе одно слово (обычно существительное или местоимение ), которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь.

Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия ), они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта.

Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями , описывающими характерные действия объекта.

Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение а втора синквейна к описываемому предмету или объекту

Пятая строка — одно слово- резюме , характеризующее суть предмета или объекта, метафора.

Составление синквейна требует от обучающегося умения находить в учебном материале наиболее важные элементы, делать выводы и выражать всё это в кратких заключениях.

Это означает, что автор синквейна должен обладать глубоким знанием темы, иметь по ней собственное мнение и высказать его по определённым правилам.

3. Итоговая рефлексия , вопросы которой обычно задаются преподавателем в конце урока

Как бы вы назвали урок?

Что было самым важным на уроке?

Зачем мы сегодня на уроке…?

Какова тема сегодняшнего урока?

Какова цель урока?

Чему посвятим следующий урок?

Какая задача будет стоять перед нами на следующем уроке?

Что для тебя было легко (трудно)?

Доволен ли ты своей работой?

За что ты хочешь похвалить себя или кого-то из одногруппников?

Источник