Редуценты по способу питания являются

Выберите организмы, относящиеся к редуцентам.

1) бактерии гниения

3) клубеньковые бактерии

4) пресноводные рачки

Редуценты — микроорганизмы (бактерии и грибы), разрушающие отмершие остатки живых существ, превращая их в неорганические и простейшие органические соединения: бактерии гниения, грибы, бактерии-сапрофиты.

Клубеньковые бактерии по типу питания являются хемотрофами. Это разновидность автотрофного питания, в ходе которого вместо солнечной энергии используется энергия химических связей различных веществ. Азотфиксирующие бактерии относятся к таким организмам. Они окисляют некоторые неорганические соединения, при этом обеспечивая себя необходимым количеством энергии. Это взаимовыгодный симбиоз бактерий и растений. Бактерии усваивают атмосферный азот и обеспечивают им растения в доступной форме, а растения взамен снабжают их питательными веществами. Клубеньковые бактерии имеются у 10% растений, входящих в семейство бобовых.

Почему клубеньковые бактерии не относят к редуцентам?

Клубеньковые бактерии не являются редуцентами, они получают органику за счет симбиотических отношений. Азотфиксирующие бактерии относятся к таким организмам. Они окисляют некоторые неорганические соединения, при этом обеспечивая себя необходимым количеством энергии. Это взаимовыгодный симбиоз бактерий и растений. Бактерии усваивают атмосферный азот и обеспечивают им растения в доступной форме, а растения взамен снабжают их питательными веществами. Клубеньковые бактерии имеются у 10% растений, входящих в сем. бобовых.

КЛУБЕНЬКОВЫЕ бактерии не относятся к нитрифицирующим.

Являясь симбиотическими организмами, клубеньковые бактерии распространяются в почвах, сопутствуя определенным видам бобовых растений. После разрушения клубеньков клетки клубеньковых бактерий попадают в почву и переходят к существованию за счет различных органических веществ подобно другим почвенным микроорганизмам.

Отредактировал администратор, 20 мая 2012 в 15:27.

Да, клубеньковые бактерии не являются нитрифицирующими, т.к. нитрифицирующие бактерии окисляют аммиак до азотной кислоты.

Клубеньковые бактерии — азотфиксирующие бактерии.

Способность микроорганизмов фиксировать азот была установлена С.Н. Виноградским и голландским ученым М. Бейеринком. Способность фиксировать молекулярный азот присуща многим систематическим группам бактерий (клостридии, сульфатредуцирующие бактерии, энтеробактерии, фотосинтезирующие спириллы, актиномицеты и многие другие группы прокариот). Существуют свободноживущие и симбиотические азотфиксаторы. Отношения между клубеньковыми бактериями и бобовыми растениями – пример мутуализма (симбиоза, при котором оба симбионта извлекают выгоду от совместного сожительства: растение получает азот, а бактерии используют корневые выделения).

Азотфиксирующие бактерии не являются хемосинтетиками, они — гетеротрофы, симбионты

Вы правы, но, при этом, азотфиксирующие бактерии редуцентами не являются.

Источник

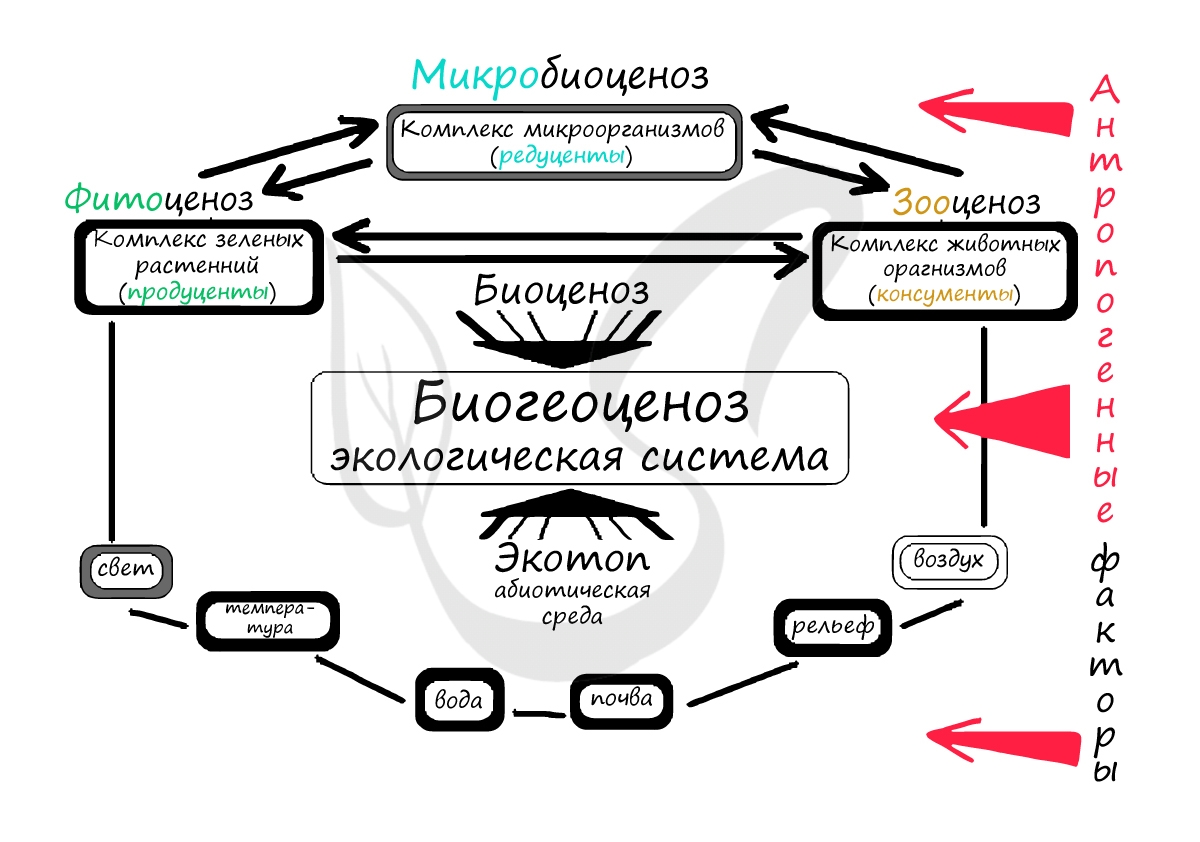

Экосистема и ее факторы

Экосистема (греч. oikos — жилище) — единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Вы можете встретить синоним понятия экосистема — биогеоценоз (греч. bios — жизнь + geo — земля + koinos — общий). Следует разделять биогеоценоз и биоценоз. В понятие биоценоз не входит компонент окружающей среды, биоценоз — совокупность исключительно живых организмов со связями между ними.

Совокупность биогеоценозов образует живую оболочку Земли — биосферу.

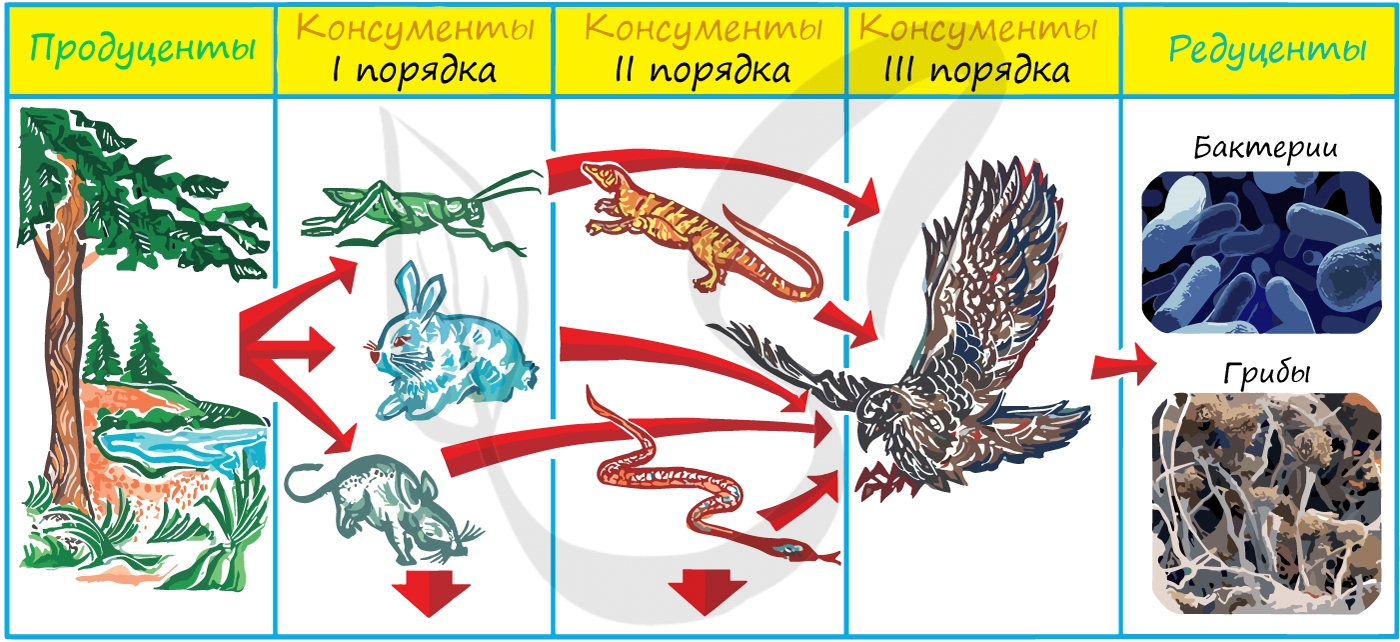

Продуценты, консументы и редуценты

Организмы, населяющие биогеоценоз, по своим функциям разделены на:

- Продуцентов

Растения, преобразующие энергию солнечного света в энергию химических связей. Создают органические вещества, потребляемые животными.

Животные — потребители готового органического вещества. Встречаются консументы I порядка — растительноядные организмы, консументы II, III и т.д. порядка — хищники.

Это сапротрофы (греч. sapros — гнилой + trophos — питание) — грибы и бактерии, а также некоторые растения, которые разлагают останки мертвых организмов. Редуценты обеспечивают круговорот веществ, они преобразуют накопленные организмами органические вещества в неорганические.

Продуценты, консументы и редуценты образуют в экосистеме так называемые трофические уровни (греч. trophos — питание), которые тесно взаимосвязаны между собой переносом питательных веществ и энергии — процессом, который необходим для круговорота веществ, рождения новой жизни.

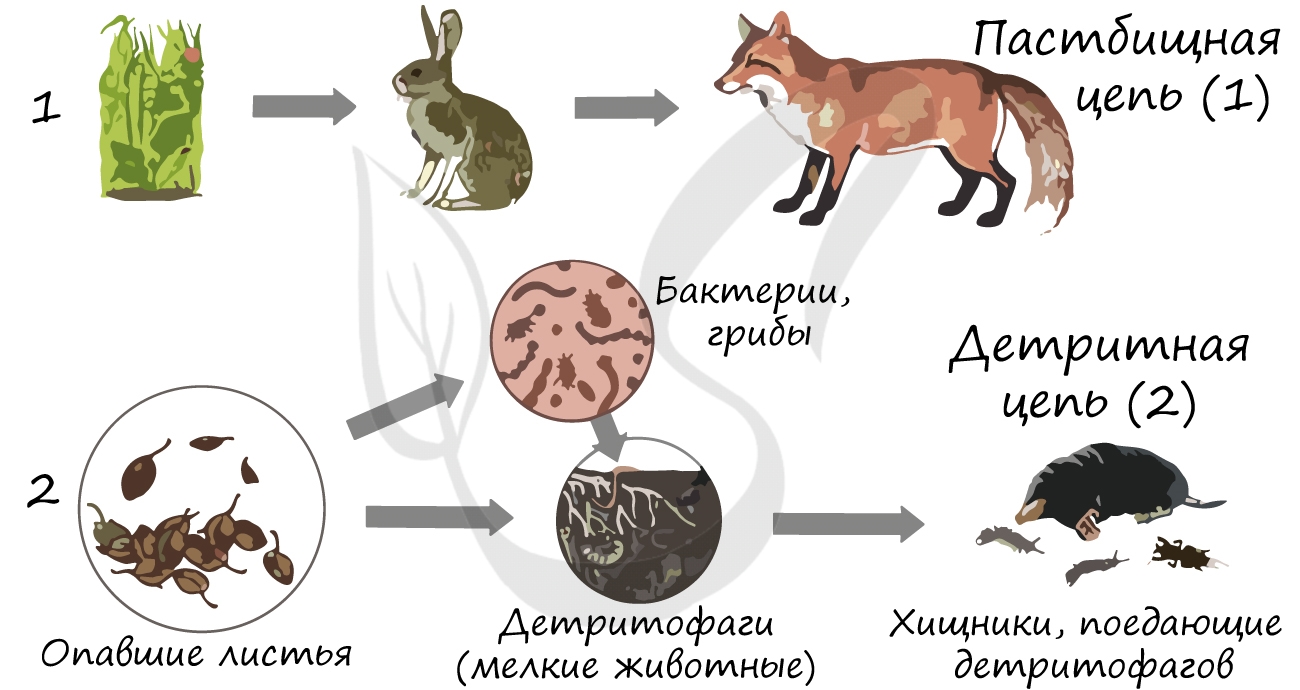

Пищевые цепи

Взаимоотношения между организмами разных трофических уровней отражаются в пищевых цепочках (трофических цепях), в которых каждое предыдущее звено служит пищей для последующего звена. Поток энергии и веществ идет однонаправленно: продуценты → консументы → редуценты.

Трофические цепи бывают двух типов:

- Пастбищные — начинаются с продуцентов (растений), производителей органического вещества

- Детритные (лат. detritus — истертый) — начинаются с органических веществ отмерших растений и животных

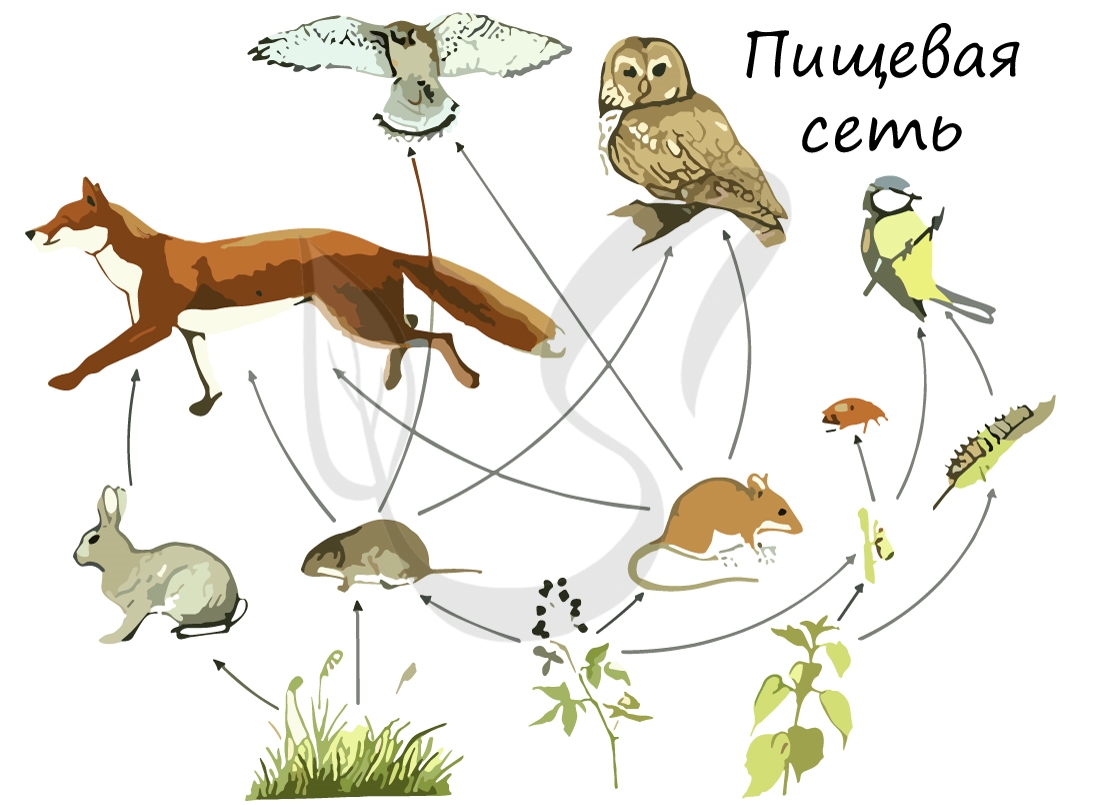

В естественных сообществах пищевые цепи часто переплетаются, в результате чего образуются пищевые сети. Это связано с тем, что один и тот же организм может быть пищей для нескольких разных видов. Например, филины охотятся на полевок, лесных мышей, летучих мышей, некоторых птиц, змей, зайцев.

Экосистемы обладают важным свойством — устойчивостью, которая противостоит колебаниям внешних факторов среды и помогает сохранить экосистему и ее отдельные компоненты. Устойчивость экосистемы обусловлена:

- Большим разнообразием обитающих видов

- Длинными пищевыми цепочками

- Разветвленностью пищевых цепочек, образующих пищевую сеть

- Наличием форм взаимоотношений между организмами (симбиоз)

Экологическая пирамида

Экологическая пирамида представляет собой графическую модель отражения числа особей (пирамида чисел), количества их биомассы (пирамида биомасс), заключенной в них энергии (пирамида энергии) для каждого уровня и указывающая на снижение всех показателей с повышением трофического уровня.

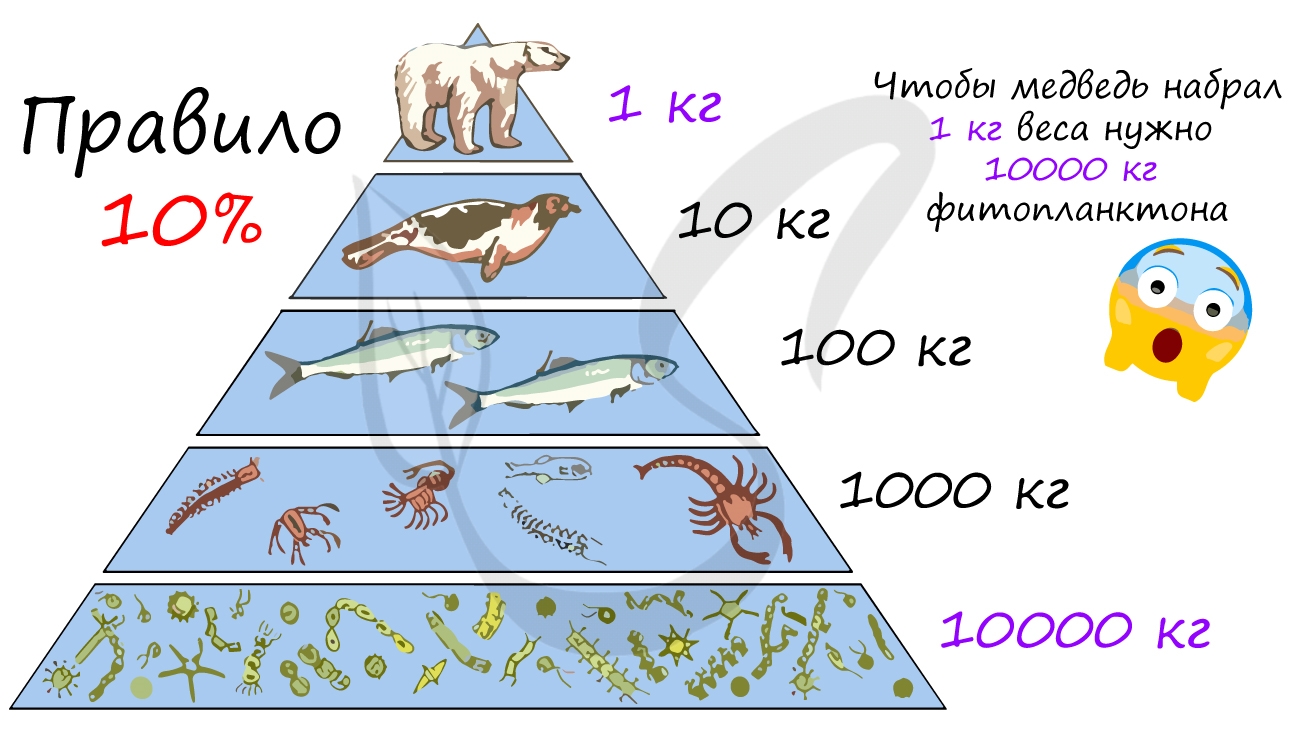

Существует правило 10%, которое вы можете встретить в задачах по экологии. Оно гласит, что на каждый последующий уровень экологической пирамиды переходит лишь 10% энергии (массы), остальное рассеивается в виде тепла.

Представим следующую пищевую цепочку: фитопланктон → зоопланктон → растительноядные рыбы → рыбы-хищники → дельфин. В соответствии с изученным правилом, чтобы дельфин набрал 1кг массы нужно 10 кг рыб хищников, 100 кг растительноядных рыб, 1000 кг зоопланктона и 10000 кг фитопланктона.

Агроценоз

Агроценоз — искусственно созданный биоценоз. Между агроценозом и биоценозом существует ряд важных отличий. Агроценоз характеризуется:

- Преобладает искусственный отбор — выживают особи с полезными для человека признаками и свойствами

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — незамкнутый, так как часть веществ и энергии изымается человеком (сбор урожая)

- Видовой состав — скудный, преобладают 1-2 вида (поле пшеницы, ржи)

- Устойчивость экосистемы — снижена, так как пищевые цепочки короткие, пищевые сети неразветвленные

- Биомассы на единицу площади — мало

Биоценоз характеризуется:

- Преобладает естественный отбор — выживают наиболее приспособленные особи

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — замкнутый

- Видовой состав — разнообразный, тысячи видов

- Устойчивость экосистемы — высокая, так как пищевые цепочки длинные, разветвленные

- Биомассы на единицу площади — много

Факторы экосистемы

Любой организм в экосистеме находится под влиянием определенных факторов, называемых экологическими факторами. Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

- Абиотические (греч. α — отрицание + βίος — жизнь)

К абиотическим факторам относятся факторы неживой природы. Существуют физические — климат, рельеф, химические — состав воды, почвы, воздуха. В понятие климата можно включить такие важные факторы как освещенность, температура, влажность.

К биотическим факторам относятся все живые существа и продукты их жизнедеятельности. Например: хищники регулируют численность своих жертв, животные-опылители влияют на цветковые растения и т.д. Это и самые разнообразные формы взаимоотношений между животными (нейтрализм, комменсализм, симбиоз).

К антропогенным факторам относится влияние человека на окружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности. Человек «разумный» (Homo «sapiens») вырубает леса, осушает болота, распахивает земли — уничтожает дом для сотен видов животных.

В результате деятельности человека произошли глобальные изменения: над Антарктикой появились «озоновые дыры», ускорилось глобальное потепление, которое ведет к таянию ледников и повышению уровня мирового океана.

За миллионы лет эволюции растения и животные вырабатывают приспособления к тем условиям среды, где они обитают. Так у алоэ, растения живущего в засушливом климате, имеются толстые мясистые листья с большим запасом воды на случай засухи. У каждого организма вырабатывается своя адаптация.

Формируются привычные биологические ритмы (биоритмы): организм адаптируется к изменениям освещенности, температуры, магнитного поля и т.д. Эти факторы играют важную роль в таких событиях как сезонные перелеты птиц, осенний листопад.

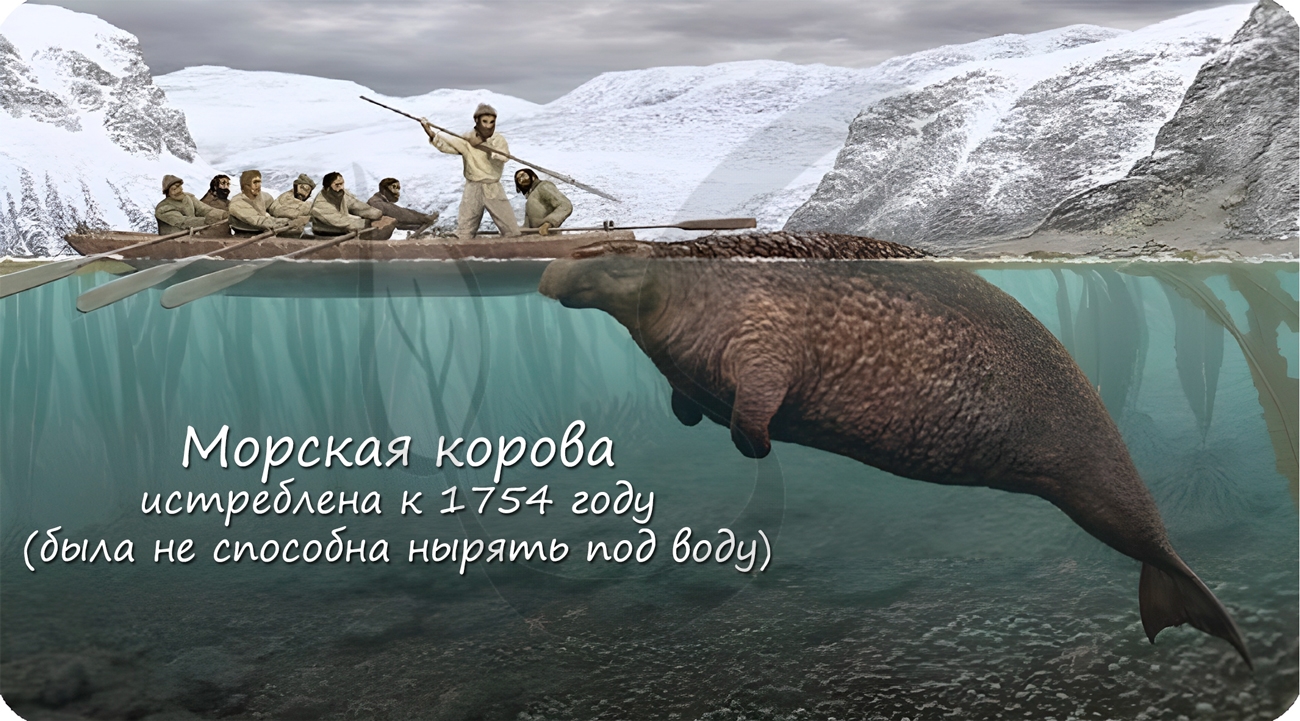

Если адаптация не вырабатывается, или это происходит слишком медленно по сравнению с другими видами, то данный вид подвергается биологическому регрессу: количество особей и ареал их обитания уменьшаются и со временем вид исчезает. Иногда деятельность человека играет решающий фактор в исчезновении видов.

Закон оптимума

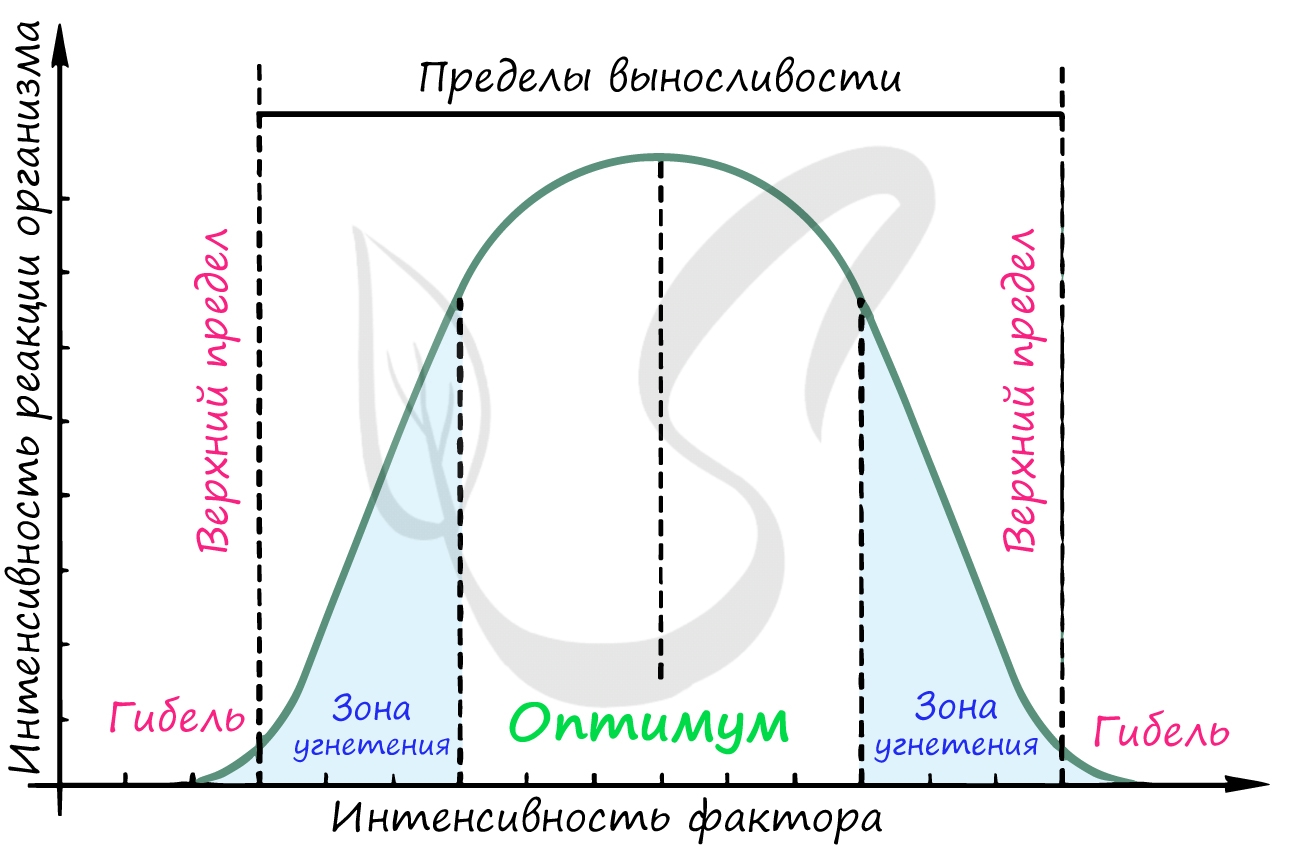

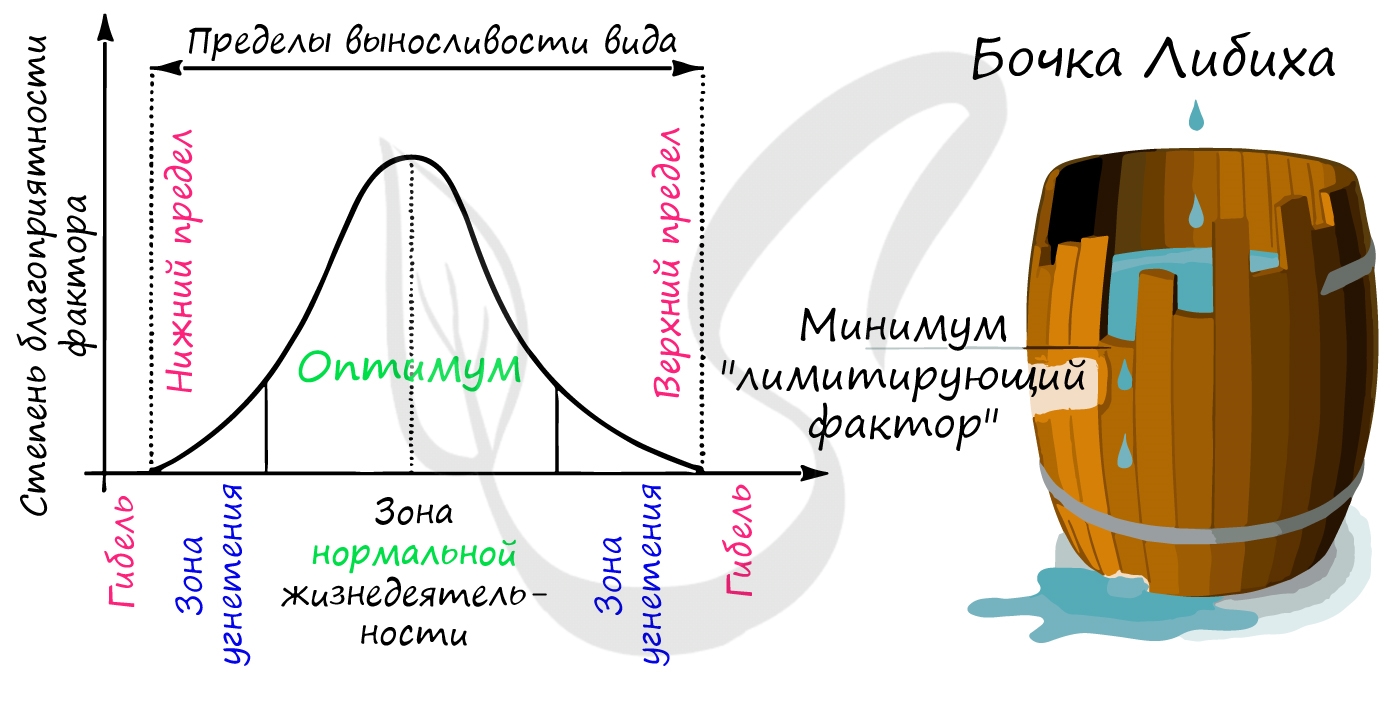

Если фактор оказывает на жизнедеятельность организма благоприятное влияние (отлично подходит для животного/растения), то про фактор говорят — оптимальный, значение фактора в зоне оптимума. Зона оптимума — диапазон действия фактора, наиболее благоприятный для жизнедеятельности.

За пределами зоны оптимума начинается зона угнетения (пессимума). Если значение фактора лежит в зоне пессимума, то организм испытывает угнетение, однако процесс жизнедеятельности может продолжаться. Таким образом, зона пессимума лежит в пределах выносливости организма. За пределами выносливости организма происходит его гибель.

Фактор, по своему значению находящийся на пределе выносливости организма, или выходящий за такое значение, называется ограничивающим (лимитирующим). Существует закон ограничивающего фактора (закон минимума Либиха), гласящий, что для организма наиболее значим фактор, который более всего отклоняется от своего оптимального значения.

Метафорически представить этот закон можно с помощью «бочки Либиха». Смысл данной метафоры в том, что вода при заполнении бочки начинает переливаться через наименьшую доску, таким образом, длина остальных досок уже не играет роли. Так и наличие выраженного ограничивающего фактора сводит на нет благоприятность остальных факторов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Редуценты — что это и в чем проявляется кризис редуцентов настоящего времени

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Все живущие на земле организмы можно разбить на три большие группы: производители пищи (продуценты) – потребители пищи (консументы) – мусорщики (редуценты).

Сегодня мы поговорим как раз о третьем типе организмов — о редуцентах (деструкторах, уборщиках).

Их роль в экосистеме трудно переоценить, но из-за неуемной деятельности человечества редуценты в наше время испытывают неразрешимый кризис.

Редуценты — что это

Редуцентами называют обитателей земной экосистемы, которые разрушают (разлагают) органические останки живых организмов и/или продукты их жизнедеятельности, превращая их в неорганические или простейшие органические соединения.

Редуценты – третье и последнее звено в пищевой цепочке после продуцентов (производителей) и консументов (потребителей).

В классическом понимании к редуцентам относятся грибы и бактерии, обитающие главным образом в воде и почве.

Нередко в эту категорию включают и детритофагов – потребителей исключительно мёртвой органики (грифы, гиены, раки, навозные жуки, улитки и др.), поскольку они также очищают окружающую среду от органических отходов.

Однако детритофаги, являясь по существу разрушителями, всё-таки ближе стоят к консументам по той причине, что они выделяют твёрдые непереваренные остатки (экскременты).

Такой материал требует дальнейшей переработки, чтобы оказаться пригодным в качестве пищи для продуцентов. Эту работу в конечном итоге приходится доделывать «классическим» редуцентам.

Отсюда становится очевидным, что редуценты и детритофаги действуют сообща, выполняя в биоценозе одну и ту же задачу – разложение и минерализацию органической биомассы до простейших химических соединений.

Этот важнейший биологический «тандем» часто называют деструкторами.

Роль деструкторов в биосфере

Населяющие нашу планету живые организмы неразрывно связаны между собой трофической (пищевой) цепью.

Эту взаимосвязь упрощённо можно выразить такой последовательностью: производители пищи – потребители пищи – мусорщики (уборщики).

Последнее звено как раз и представлено деструкторами.

Впрочем, это неполная характеристика, поскольку они не только разлагают произведённую продуцентами и консументами органику, но и возвращают в природу питательные вещества в виде воды, минеральных солей, углекислоты, сероводорода, а также простейших органических веществ, таких как мочевина.

Иными словами, деструкторы (включая редуцентов) – это не только природные санитары, но и замыкающее звено в пищевом и энергетическом кругообороте.

Редуценты преобразуют остаточную органику до такого состояния, что она становится доступной для употребления растениями-автотрофами. Последние таким образом получают возможность наращивать зелёную массу, которой питаются травоядные животные и, разумеется, люди.

При этом редуценты-бактерии играют важную роль в почвообразовательном процессе, превращая растительную и животную органику в перегной.

В принципе, все живые организмы так или иначе участвуют в минерализации органических веществ (выделение углекислого газа при дыхании, вывод наружу аммиака и минеральных солей).

Однако этого далеко не достаточно для полного завершения биологического цикла, так что необходимость присутствия в экосистеме деструкторов сомнению не подвергается.

Кризис редуцентов нашего времени

К сожалению, вредное воздействие человека на экологическую ситуацию идёт по нарастающей. Рост численности населения и научно-техническую революцию остановить невозможно, а это значит, что загрязнение биосферы антропогенными отходами будет продолжаться.

Положение усугубляется тем, что регулярно синтезируются вещества, не имеющие природных аналогов. Как следствие, современная экосистема (что это?) не в состоянии справиться с их переработкой, поскольку не располагает для этого естественными механизмами.

Широко известно, что период распада ядерных отходов или такого продукта, как полиэтилен, исчисляется сотнями лет.

Нетрудно себе представить, что может наступить такой момент, когда объём неразложившихся отходов достигнет критической массы и поставит под угрозу само существование биоценоза (что это?) на обширном пространстве нашей планеты.

Но и это ещё не всё. Природные чистильщики страдают от хозяйственной деятельности человека (вредные выбросы промышленных предприятий в почву, водоёмы и атмосферу, вырубка лесов, распашка лугов и т.д.), в связи с чем их общая численность и суммарная продуктивность неуклонно сокращаются.

В итоге мы наблюдаем так называемый «кризис редуцентов», то есть неспособность природных деструкторов в полной мере переработать и возвратить в биосферу (что это такое?) всё нарастающую массу отходов (прежде всего промышленных и бытовых), а в конечном счёте – замкнуть биологический цикл.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Люди сами должны научиться перерабатывать свои отходы, стать редуцентами. Вторичное сырье нужно снова пускать в дело, а остальные отходы сжигать, кстати, при сжигании мусора получается тепловая энергия, которую можно преобразовать в электричество.

Источник