Размножение ракообразных развитие

За редкими исключениями (усоногие раки), все ракообразные раздельнополы, причем у многих довольно резко выражен половой диморфизм. Так, самка речного рака отличается заметно более широким брюшком и, как мы знаем, строением первой и второй пар брюшных ножек. У многих низших ракообразных самцы значительно меньше самок.

Размножаются ракообразные исключительно половым способом. У ряда групп низших ракообразных (щитни, ветвистоусые, ракушковые) имеет место партеногенез и чередование партеногенетических и обоеполых поколений.

Строение мужских и женских половых органов несложно. Они состоят в большинстве случаев из парных гонад и отходящих от них выводных протоков — яйцеводов или семяпроводов, открывающихся наружу половыми отверстиями. Гонады имеют внутри полость.

У речного рака, например, мужская половая железа (семенник) хотя и не парная, но раздвоена в передней части, что указывает на ее образование из двух желез. От семенника отходят парные семяпроводы, довольно длинные, извитые. Расположенные ближе к выводному отверстию части семяпроводов имеют более утолщенные мускулистые стенки (семяизвергательный канал). Половые отверстия самцов помещаются на коксоподитах пятой пары грудных ножек (восьмого грудного сегмента).

Женская половая железа (яичник) речного рака в незрелом состоянии имеет внешнее сходство с семенниками, но позже в ней ясно видны довольно крупные яйцевые клетки. Яйцеводы представляют собой короткие трубки. Женские половые отверстия у речного рака расположены на коксоподитах третьей пары грудных ног (шестого грудного сегмента).

Оплодотворение у ракообразных происходит различно. У одних сперма при спаривании вводится в половые пути самки, в таких случаях у самок имеются семяприемники. У других ракообразных сперма в виде комков, имеющих различную форму (сперматофоры), приклеивается к покровам самки вблизи женского полового отверстия. У речного рака это осуществляется при помощи первой и второй пары брюшных ножек самца. Затем самка откладывает яйца. При этом она подгибает брюшко к нижней части головогруди. Выделяющийся вместе с яйцами секрет растворяет сперматофоры, и сперматозоиды оплодотворяют яйца, которые приклеиваются к брюшным ножкам самки.

Развитие ракообразных

Развитие оплодотворенных яиц происходит различно и находится в зависимости от степени богатства их желтком. Для развития бедных желтком яиц (веслоногие и др.) характерно полное дробление. У некоторых групп при этом наблюдаются отдельные элементы спирального дробления (сходство с дроблением аннелид). В случаях полного дробления развитие протекает обычно с метаморфозом. Из яйца выходит маленькая личинка науплиус, строение которой весьма примитивно, и формирование органов взрослого рака происходит уже в постэмбриональном периоде.

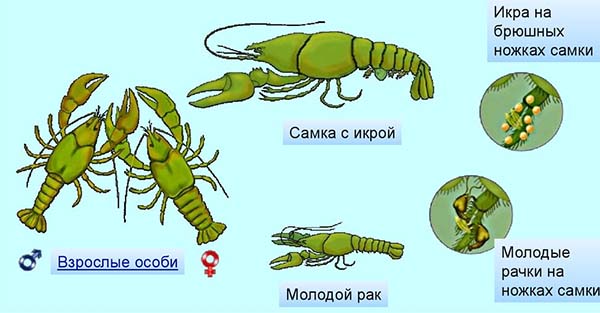

Яйца ракообразных, богатые желтком, характеризуются поверхностным дроблением. При этом личиночные стадии развития полностью проходят в яйцевых оболочках за счет использования желтка, и из яйца выходит вполне сформировавшийся рачок. Так, у речного рака, яйца которого перегружены желтком, из яйца выходит молодой рачок, очень похожий на взрослого (все сегменты тела сформированы), только очень маленький. Такое развитие называется прямым. Прямое развитие свойственна некоторым дафниям, мизидовым и речному раку.

Метаморфоз разных групп ракообразных протекает не одинаково. Основные различия заключаются в числе личиночных стадий и строения личинок вылупляющихся из яиц.

У многих групп ракообразных (жаброногие, веслоногие, усоногие, ракушковые и некоторые креветки) из яйца выходит внешне несегментированная личинка — науплиус. Она имеет три пары конечностей: одноветвистые антеннулы, двуветвистые антены имандибулы. Антенны расположены позади рта, а не впереди него, как у взрослых форм. Науплиус обладает непарным науплиальным глазком. На заднем конце тела науплиуса расположено анальное отверстие, перед которым обособляется зона роста, где происходит формирование новых сегментов с их конечностями, по порядку спереди назад: максиллярными, затем грудными и брюшными. Со времени обособления максиллярных и части грудных сегментов личинка называется метанауплиусом. Метанауплиус превращается во взрослого рачка. Это процесс происходит несколько различно у разных видов ракообразных. для развития циклопа характерна еще и третья стадия развития — копепойдная личиночная стадия.

У высших ракообразных, развивающихся с наиболее полно выраженным метаморфозом, например у креветок, первыми личиночными стадиями являются стадии науплинуса и метаплинуса. Но для высших раков характерно наличие особых личиночных стадий — протозоеа и зоеа.

Стадия протозоеа характеризуется: 1) появлением сложных фасеточных глаз, 2) развитием ногочелюстей, 3)ясной дифференцовкой тела на головогрудь и брюшко.

Стадия зоеа отличается отпротозоеа появлением зачатков следующих грудных конечностей и еще большей дифференцовкой головогруди и брюшка. характерно, что зачатки грудных конечностей у зоеа и у протозоеа двуветвисты. Стадии зоеа у различных форм выглядят не одинаково, отличаясь наличием разнообразных выростов и шипов и т. п., но эти различия вторичного характера и связаны с приспособлением личинок к планктонному образу жизни.

После стадии зоеа у креветок следует мизидная стадия. Эта личинка уже в большей степени напоминает сформировавшегося рачка по форме и расчленению тела. Самым характерным для мизидной стадии является наличие брюшных конечностей, тогда как грудные сохраняют еще двуветвистый характер. После нескольких линек мизидная стадия превращается в молодую креветку.

У других высших раков развитие идет несколько иначе, более или менее укороченным путем. Так, у крабов из яйца выходит сразу личинка зоеа, имеющая очень характерный вид — с большим шипом на головогрудном щите. В дальнейшем развитии для краба характерна особая личиночная стадия — мегалопа, ведущая уже донный образ жизни. Мегалопа сильно напоминает краба, но имеет еще довольно развитые брюшко и брюшные конечности.

Источник

Развитие ракообразных, типичные личинки

Содержание:

| Предмет: | Зоология |

| Тип работы: | Реферат |

| Язык: | Русский |

| Дата добавления: | 24.04.2019 |

- Данный тип работы не является научным трудом, не является готовой работой!

- Данный тип работы представляет собой готовый результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала для самостоятельной подготовки учебной работы.

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

По этой ссылке вы сможете найти рефераты по зоологии на любые темы и посмотреть как они написаны:

Посмотрите похожие темы возможно они вам могут быть полезны:

Введение:

Ракообразные (Crustacea) это большая группа членистоногих, которую большинство ученых считают подтипом. Однако разнообразие структуры тела ракообразных настолько велико, что разные авторы присваивают этой систематической группе звания либо класса, либо суперкласса, либо даже типа.

В состав ракообразных входят такие известные животные, как креветки, крабы, омары (омары), раки, дафнии, щиты и т. д. большинство из них водные обитатели пресных и морских водоемов, хотя некоторые группы приспособились к земной жизни, например как наземные крабы, сухопутные раки-отшельники и древесные вши. В общей сложности в настоящее время описано около 73 000 видов ракообразных.

Тип Членистоногие. Подтип ракообразных

Большинство представителей мобильны и способны к самостоятельному передвижению, хотя есть несколько таксонов, которые ведут паразитический образ жизни (морские вши, карповые вши, киты, пентеструс и Cymothoa exigua), а взрослые раки усов (морские желуди, балианы) ведут При неподвижном образе жизни они прикрепляются к камням и другому субстрату, после чего они не могут двигаться.

Значение ракообразных в биосфере и в жизни человека очень велико. Ракообразные, такие как веслоногие ракообразные и криль, могут иметь самую высокую биомассу среди всех животных на планете. Они являются важным звеном в пищевых цепях. Эти мелкие ракообразные являются одним из основных видов пищи многих промысловых рыб.

Роль ракообразных в биологической обработке воды важна; они представляют одну из самых многочисленных групп биофильтров и детритофагов.

Но есть и отрицательная роль: некоторые ракообразные могут быть переносчиками различных инфекций, сидячие формы ракообразных прикрепляются к основанию сосудов и замедляют их скорость.

Ракообразные являются важной целью рыболовства, включая добычу креветок, крабов, омаров, омаров, раков, омаров (омаров), разнообразных ракушек, в том числе морской утки (или персеб), которая является самой дорогой из вкусных ракообразных. В инкубаториях ракообразных разводят как корм для рыб.

Ракообразные, как и другие членистоногие, имеют внешний хитиновый экзоскелет. Поскольку он ограничивает рост животного, экзоскелет периодически выбрасывается во время линьки, пока ракообразный не достигнет желаемого размера. От других членистоногих (хелицеры, насекомые, многоножки) ракообразные отличаются наличием раздвоенных конечностей и особой формы личинки науплиуса. Кроме того, ракообразные одновременно имеют 2 пары антенн: антенны и антенны. Дыхание у большинства представителей осуществляется с помощью жабр, которые являются наростами ног эпиподита.

Размер и форма тела ракообразных сильно различаются. Наименьшие ракообразные являются паразитами и относятся к группе тантулокаридов; длина их тела составляет 0,15-0,3 мм. К этой же группе относятся самые мелкие членистоногие паразитические ракообразные Stygotantulus stocki, длина тела которых не превышает 0,1 мм. На противоположном конце школы камчатский краб (Paralithodes camtschatica) весом 10 кг, гигантский тасманский краб (Pseudocarcinus gigas) весом до 14 кг и японский краб-паук (Macrocheira kaempferi) до 20 кг весом 3,8 м.

Первоначально тело ракообразных включает 3 отдела: головной, грудной и брюшной. У некоторых примитивных видов грудной и брюшной отделы сегментированы почти однородно (то есть состоят из почти одинаковых сегментов). Количество сегментов тела сильно различается: от 5-8 до 50. В настоящее время считается, что в ходе эволюции ракообразных, как и у других членистоногих, наблюдалось уменьшение количества сегментов. При высших формах рака число сегментов является постоянным: акрон, 4 сегмента головы, 8 грудных сегментов и 6 брюшных.

Сегменты тела несут пару раздвоенных конечностей. В типичном случае конечность ракообразного состоит из базальной части протоподита, несущей две ветви: внешний экзоподит и внутренний эндоподит. Протоподит включает два сегмента: коксоподит, обычно несущий жаберный придаток, и базиподит, к которому прикреплены экзоподит и эндоподит. Экзоподит часто уменьшается, и конечность приобретает структуру с одной ветвью. Прежде всего, конечности ракообразных выполняли несколько функций: двигательную, дыхательную, а также вспомогательную при кормлении, но большинство имеют морфофункциональную дифференцировку конечностей.

Голова состоит из доли акрона и четырех сегментов. Голова несет придатки первой акроновой антенны (антенны) и конечности следующих четырех сегментов: вторые антенны, нижние челюсти или нижние челюсти (верхние челюсти) и две пары верхних челюстей (нижние челюсти). Иногда первая пара нижних челюстей называется верхней челюстью, а верхняя челюсть второй. Антенны, как правило, однораздельные и гомологичные ладоням полихетовых червей.

Мандибулы играют главную роль в измельчении пищи. У личинки науплиуса нижняя челюсть представляет собой типичную раздвоенную конечность с процессом жевания. У взрослых редко бывает подобная форма нижней челюсти, обычно обе ветви уменьшены, и протоподы с жевательным процессом образуют верхнюю челюсть, к которой прикреплены мышцы. Верхнечелюстные кости обычно имеют форму тонких листообразных ножек с жевательными отростками на протоподите и в некоторой степени уменьшенными ветвями.

Экзоподит второй антенны называется скафоцеритом. Усики выполняют функцию органов чувств, иногда движений, остальные придатки головы участвуют в захвате и измельчении пищи.

Голова может быть либо слитой (синцефалон), либо разделена на два шарнирных деления, протоцефалон, который образован слиянием акрона и первого сегмента головы и несет первые две пары антенн, и гнатоцефалон, образованный слияние последних трех головных сегментов и опорных челюстей и верхней челюсти.

Переднее отверстие покрыто непарной складкой кутикулы в верхней губе. Часто при высшем раке (как, например, рак), гнатоцефалон сливается с грудным отделом, образуя челюстную грудь (гнатоторакс), покрытую спинным панцирем.

Тело Высшего Рака разделено на следующие отделы: головка протоцефала (акрон и 1 сегмент), челюстная кость гнатоторакса (3 головки и 8 грудных сегментов) и брюшная полость (6 сегментов и тельсон). В других случаях происходит слияние всей головы, не подразделяющейся на протоцефалон и гнатоцефалон, с одним или несколькими грудными сегментами. Это формирует головогрудь, сопровождаемую грудью и животом. У некоторых ракообразных (например, разветвленных) голова в роструме вытянута вниз.

Грудная область, как и брюшная полость, может иметь различное количество сегментов. Некоторые виды рака, такие как жабры, имеют многофункциональные брюшные конечности, в то время как другие имеют разделение функций. Таким образом, у раков первые три пары грудных ног представляют собой раздвоенные верхнечелюстные кости, которые используются для удержания и разгула пищи, следующие три это разветвленная ходьба и в то же время хватка с когтем на конце, однако все грудные ноги у основания несут жабры.

Брюшная полость состоит из нескольких сегментов и тельсона; как правило, он лишен конечностей. Только при более высоких раковых заболеваниях раздвоенные конечности располагаются на брюшной полости, выполняя различные функции: у креветок, у креветок, при респираторных раках, у самцов раков 2 первые пары превращаются в копулятивные органы, а у самок первая пара сокращается. Остальные брюшные лапы предназначены для ношения несовершеннолетних. У большинства декапод последняя пара брюшных ног имеет пластинчатую форму (уроподы) и вместе с тельсоном образует пятилопастный плавник.

Ракообразные, лишенные брюшных конечностей, обычно имеют на конце тела вилку (фурку), образованную сочлененными отростками Тельсона. В то же время, как грудь, так и брюшные ноги присутствуют только у ракообразных Nebalia. У крабов брюшная полость полностью уменьшена.

Как и у других членистоногих, ракообразные имеют сильный хитиновый экзоскелет (кутикулу). Кутикула состоит из нескольких слоев, ее периферические слои пропитаны известью, а внутренние состоят в основном из мягкого и эластичного хитина. У маленьких нижних форм скелет мягкий и прозрачный. Кроме того, в состав хитиновой кутикулы входят разнообразные пигменты, которые придают животному защитный цвет. Пигменты также обнаруживаются в гиподерме. Некоторые ракообразные способны изменять цвет из-за изменений в распределении пигментных зерен в клетках (если пигмент сконцентрирован в центре клетки, то цвет исчезает, если пигмент равномерно распределен в клетке, цвет будет появляются в кожном покрове).

Функция внешнего скелета не ограничивается защитой животного; различные мышцы также прикрепляются к кутикуле. Часто для их прикрепления на нижней стороне кутикулы возникают особые отростки в виде ребер и балок.

Подвижность частей тела ракообразного обеспечивается специальными мягкими мембранами, расположенными между слитыми частями тела, сегментами или сегментами конечностей и придатков. Уплотненные участки сегментов на дорсальной стороне называются тергитами, а на вентральных стернитах. Карапакс, уже упомянутый выше, представляет собой особую складку чехлов. Он может иметь форму щита, двустворчатой раковины или полуцилиндра. Карапакс может покрывать различные отделы: голову, грудь (раков, щит) или все тело (дафнии, ракообразные), у более высоких раков его боковые части покрывают жабры.

Мышцы ракообразных представлены поперечно-полосатой мышечной тканью, как у всех членистоногих. У них нет ни одного кожно-мышечного мешка, а мышцы представлены отдельными более или менее крупными пучками. Как правило, один конец мышцы прикрепляется к стенке одного сегмента тела или сегмента конечности, а другой к стенке другого сегмента. У раковинных ракообразных, имеющих двустворчатую раковину, имеется специальная закрывающая мышца, которая проходит по всему телу и соединяет два листа раковины.

Внутрение органы

Пищеварительная система ракообразных хорошо развита, выглядит как прямая или слегка изогнутая трубка. Как и у всех членистоногих, он состоит из эктодермальной передней, энтодермальной середины и эктодермальной задней кишки.

Передняя кишка представлена пищеводом и желудком и выстлана хитиновой кутикулой. Желудок можно разделить на жевательные (сердечные), в которых пища измельчается с помощью жевательных пластин с зубчатыми, насыщенными известью утолщениями кутикулы на стенках желудка, и пилорического отдела, в котором пища фильтруется с помощью тонких наростов кутикулы, которые образуют что-то вроде фильтр, отделы (например, раки).

Протоки парных печеночных придатков, которые представляют собой боковые выпячивания стенки, протекают в среднюю кишку. В случае обильного развития эти придатки называются печенью. Печень ракообразных не только выделяет пищеварительные ферменты, но и поглощает переваренную пищу. Его ферменты действуют на жиры, белки и углеводы. Таким образом, функционально печень ракообразных соответствует печени и поджелудочной железе позвоночных. Как брюшное, так и внутриклеточное пищеварение осуществляется в печени. Существует обратная зависимость между размерами среднего кишечника и печени. У копепод средняя кишка имеет вид простой трубки и лишена выпячиваний печени. В зачаточном состоянии печень присутствует у некоторых разветвленных, у амфипод и изопод, печень имеет вид двух пар длинных трубчатых мешков.

Задняя прямая кишка выстлана хитиновой кутикулой. Анус открывается на брюшной стороне тельсона (анальная доля). Во время линьки у ракообразных, помимо наружного хитинового покрова, облицовка передней и задней частей также отбрасывается. Пока новый кожный покров не затвердеет, рак не питается.

Большинство ракообразных дышат кожными жабрами, которые представляют собой перистые или пластинчатые выросты эпиподитов, простирающиеся от протоподитов ног. Как правило, они располагаются на конечностях грудной клетки, только у вычурных и изопод, брюшные лапы полностью превращены в жабры. У декапод жабры также образуются на стенке тела в полостях жабра под панцирем, постепенно переходя от протоподитов к стенке тела. В то же время жабры десятиногих расположены в трех продольных рядах: в первом ряду жабры сохраняют свое первичное расположение на протоподитах тела, во втором на стыке протоподитов с телом, в третьи они полностью перешли на боковую стенку кузова. В жабрах продолжается полость тела, в которую входит гемолимфа. Газообмен происходит через очень тонкую кутикулу жабр.

Поток воды в жабрах выглядит следующим образом. Вода поступает в жаберные полости с одного конца тела через щель между панцирем и корпусом, выталкивается с другого, и направление потока воды может меняться. Проводимости воды также способствует движение специальных отростков второй пары верхнечелюстных суставов, совершающих до 200 качательных движений за 1 минуту.

Многие мелкие ракообразные с тонким панцирем не имеют жабр, и дыхание проходит по всей поверхности тела. У наземных ракообразных существуют специальные устройства для дыхания кислородом воздуха, например, псевдотрахеи (глубокие выпуклости) на брюшных ногах мокрицы. Полость конечности заполняется отмывкой гемолимфы и осуществляет газообмен. Наземные крабы дышат кислородом, растворенным в воде, покрывая тонкую пленку мембраны жаберной полости и защищенной от испарения панцирем. Однако для того, чтобы дышать на суше, ракообразным все еще нужна высокая влажность.

Как и все членистоногие, ракообразные имеют смешанную полость тела (миксоцель) и открытую систему кровообращения (то есть гемолимфа протекает через сосуды и пазухи мицелия). Сердце располагается над кишечником, на дорсальной стороне тела и располагается вблизи органов дыхания (если жабры находятся только на грудных ногах, сердце в грудной области и т. д.). У самых примитивных ракообразных сердце является метамерным, многокамерным и представлено длинной трубкой, проходящей по всему телу (некоторые жаберные ножки) и имеющей пару упоров (отверстий) в каждом сегменте (камере). У других ракообразных сердце укорочено: у разветвленных птиц сердце укорочено до бочкообразного мешка с одной парой остий, у декапод сердце имеет маленький мешочек с тремя парами остий. Среди высших видов рака есть представители с длинным и укороченным сердцем.

Степень развития системы кровообращения связана с развитием системы дыхания. У маленьких ракообразных, осуществляющих газообмен через стенку тела, из системы кровообращения остается только сердце или оно полностью исчезает.

Экскреторная система ракообразных представлена почками, которые являются измененными побочными продуктами. Каждая почка состоит из мешочка целомического происхождения и извитой экскреторной канальцы, которая может расширяться, образуя мочевой пузырь. В зависимости от места, где открываются экскреторные поры, различают два типа почек: усиковые (первая пара; экскреторные поры открываются у основания вторых антенн) и верхнечелюстные (вторая пара; у основания второй пары челюстей). У более высоких раковых образований во взрослом возрасте имеются только антеннальные почки, все остальные только верхнечелюстные.

Обе пары почек встречаются только у уже упомянутых ракообразных Nebalia из группы высших раков, а также у ракообразных морских раковин. У остальных ракообразных есть только одна из двух пар почек, и в процессе онтогенеза они претерпевают изменения: если верхнечелюстные железы функционируют в личиночном состоянии, то во взрослом состоянии они антеннальные. По-видимому, первоначально у ракообразных было 2 пары почек, как у Небалии, но в ходе последующей эволюции они сохранили только одну.

Нервная система ракообразных, как и всех членистоногих, представлена парными надглоточными ганглиями, периофарингеальным кольцом и брюшной нервной цепью. При примитивных злокачественных опухолях нервной системы нервная система относится к лестничному типу: парные ганглии в сегментах широко расставлены и соединены спаками. У большинства ракообразных брюшные стволы сближаются, правый и левый ганглии сливаются, спаки исчезают, и только двойственность продольных связок между ганглиями соседних сегментов указывает на парное происхождение брюшной нервной цепи.

Мозг ракообразных представлен парными долями протоцеребрума (иннервация акрона и глаз) с грибовидными телами и дейтоцеребрумом (иннервация антенн). Обычно ганглии сегмента, несущего вторую пару антенн, сливаются с мозгом. В этом случае третий отдел тритоцеребрума (иннервация антенн) изолирован, в остальных ракообразных антенны контролируются почти орофарингеальным кольцом.

Нервная система ракообразных тесно связана с эндокринной. Ганглии рака включают нейросекреторные клетки, которые выделяют гормоны, которые попадают в гемолимфу. Эти гормоны влияют на обменные процессы, линьку и развитие. Нейросекреторные клетки расположены в различных частях протоцеребра, тритоцеребра и ганглиев брюшной нервной цепи. У некоторых ракообразных гормоны из нейросекреторных клеток зрительных нервов попадают в особую пазуху и оттуда в гемолимфу. Они отвечают за механизм обесцвечивания тела, описанный выше.

Почти все ракообразные имеют хорошо развитые глаза: простые или граненые (сложные); глаза отсутствуют только у глубоководных, сидячих и паразитических видов. У некоторых ракообразных (циклопов) есть только простые глаза, у большинства высших видов рака только сложные глаза, а у плотоядных есть глаза обоих типов.

Простой глазок это пигментное стекло, в которое превращаются зрительные клетки. Он покрыт прозрачной кутикулой, образующей линзу. Свет сначала проходит через линзу, зрительные ячейки и только потом на их светочувствительных концах. Такие глаза называются перевернутыми (то есть перевернутыми). Простые глаза собраны в 2-4 и образуют непарный науплиевый глаз, характерный для личинки ракообразных науплий. У взрослых науплий глаз расположен между основаниями антенн.

Граненые глаза состоят из простых глаз омматидии. Каждый простой глазок представляет собой конусообразное стекло, ограниченное пигментными ячейками и покрытое сверху гексагональной роговицей. Преломляющая свет часть омматия состоит из клеток кристаллического конуса и светочувствительных клеток сетчатки, в месте контакта которых светочувствительная палочка образована рабдомом. У ракообразных с ограненными глазами имеет место мозаичное зрение, то есть общее зрительное восприятие состоит из частей, воспринимаемых отдельными омматидиями. Сложные глаза часто сидят на специальных подвижных выростах головных стеблей.

Некоторые ракообразные имеют органы равновесия статоцист. У раков они у основания усиков. Во время линьки изменяется облицовка статоцисты, и животное теряет координацию движений. Статоцисты характерны для декаподов и некоторых других высших форм рака.

Органами осязания и обоняния у ракообразных являются многочисленные сенсиллярные и тактильные волоски, в основном расположенные на антеннах, конечностях и вилке. Ощущение осязания ограничено только теми частями кожного покрова, где расположены чувствительные волоски. У основания таких волосков биполярные нейроны расположены под эпидермисом подкожной клетчатки. Особенно проницаемыми волосками кутикулы, локализованными на антеннах, являются органы обоняния.

Размножение и развитие

Ракообразные являются преимущественно двудомными животными и размножаются половым путем. Однако случаи гермафродитизма известны: гермафродиты некоторые представители групп ракушек, ремипедий и цефалокарид. Сексуальный диморфизм часто выражается, например, у некоторых паразитических ракообразных самцы в несколько раз меньше самок. Некоторые ракообразные могут менять пол на протяжении всей жизни. Кроме того, партеногенез широко распространен среди ракообразных. Это происходит среди многих ветвящихся, некоторых раковинных, разветвленных и изопод, а также среди некоторых более высоких раковых образований, например, в Procambarus fallax subsp. virginalis.

Иногда у мужчин антенны или усики играют роль захватывающих органов, а при раке реки 1-2 пары брюшных ног функционируют как копулятивные органы. Гонады в примитивных формах, репродуктивные протоки и отверстия в паре. Чаще всего гонады полностью или частично сливаются. Стенки яйцеводов выделяют плотную оболочку вокруг яиц. В некоторых случаях у женщин есть яички. В этом случае оплодотворение происходит, когда самка откладывает яйца и окропляет их спермой из отверстий яичек. Некоторые раковые заболевания имеют оплодотворение сперматофоров; при спаривании самцы этих видов склеивают сперматофоры с телом самки или вставляют их в отверстие для гениталий.

У ракообразных форма и размер сперматозоидов сильно различаются. Так, у некоторых мелких раковинных ракообразных длина сперматозоидов составляет 6 мм, что в 10 раз длиннее самого животного. В Galathea и более высоких раках сперма похожа на песочные часы. Во время оплодотворения сперма прикрепляется к яйцеклетке с помощью процессов, затем хвост сперматозоида, глотая влагу, набухает и взрывается, а головной конец с ядром прилипает к яйцеклетке.

Большинство раков характеризуется уходом за потомством, хотя некоторые из них просто бросают яйца в воду. Часто самки насиживают яйца, приклеенные к генитальным отверстиям в виде мешочков для яиц (типично для веслоногих) или длинных нитей. Раки Decapod клеят яйца к конечностям живота. Перакариды, щиты, жабры и множество изопод панциря и грудных ног образуют мешок расплода (сумчатый). Большинство ракообразных с тонкой скорлупой и крилем высиживают яйца между грудными ножками. Самки плотоядных не несут яиц, а откладывают их рядами на камни и другие предметы.

Яйца некоторых видов рака (щиты и жабры) обладают высокой устойчивостью: они легко переносят высыхание, замерзание и переносятся ветром.

Характер измельчения яиц ракообразных зависит от количества желтка в яйцах. Когда желток мал в яйце (например, у некоторых веслоногих), дробление происходит как дробление кольчатых червей: оно полное, неравномерное, детерминированное, с укладкой телобластной мезодермы (т.е. из клетки телобласта).

Постэмбриональное развитие большинства ракообразных происходит с метаморфозом. Как правило, планктонная личинка науплия покидает яйцеклетку; эта личинка наиболее характерна для ракообразных.

Строение науплиуса характеризуется следующими признаками. Тело состоит из акрона, двух сегментов тела и анальной доли, имеются одноразветвленные антенны и 2 пары раздвоенных плавательных ног, которые гомологичны антеннам и мандибулам взрослых раковых образований. Науплиус имеет кишечник, почки (часто антеннальные), ганглии головы и непарный глаз науплиуса на доле головы. Перед анальной долей есть зона роста, где закладываются новые сегменты.

За стадией науплиуса следует стадия метанауплиуса, в которой все сегменты головы с конечностями, а передние грудные сегменты с челюстью. Личинки подвергаются нескольким линькам, при которых их внешняя и внутренняя структура достигает уровня развития, характерного для взрослых особей.

У высших ракообразных за стадией метауплиуса следует особая личиночная стадия зоя или зоея (личинка получила это название, когда ученые считали ее отдельным видом).

У этой личинки развиты голова и переднегрудные конечности, имеются зачатки оставшихся грудных ног, сформированный живот с последней парой ног. Кроме того, у Зоеи есть граненые глаза.

Кроме того, зоя превращается в личинку мизид с сформированными грудными ногами и зачатками всех брюшных конечностей. После этого личинка мисид линяет и превращается во взрослое животное.

Некоторые высшие ракообразные имеют отличия от жизненного цикла, описанного выше. Так, у многих крабов зоя немедленно покидает яйцо, а у речных раков развитие прямое: из яйца появляется молодое ракообразное с полным составом члеников и конечностей, затем оно растет и линяет, превращаясь во взрослую особь.

Наконец, у разных групп ракообразных могут быть особые личиночные стадии.

Шеддинг у ракообразных лучше всего изучается на примере высших ракообразных. Это сопровождается как морфологическими, так и физиологическими изменениями.

Перед линькой в тканях и гемолимфе животного накапливается ряд органических (липиды, белки, витамины, углеводы и т. д.) И минеральные соединения. Частично они происходят от старой кутикулы. Увеличивается потребление кислорода, увеличивается интенсивность обменных процессов.

В то же время подкожные клетки начинают выделять новую кутикулу за счет веществ из гемолимфы и тканей. Новая кутикула постепенно утолщается, сохраняя при этом гибкость и эластичность. Наконец, старая кутикулярная оболочка лопается, животное выходит из нее, оставляя пустую эксувиальную оболочку. Потеря рака быстро увеличивается в размерах, но не из-за разрастания тканей, а из-за скопления в них воды. Из-за деления клеток объем ткани увеличивается только между линьками. Через некоторое время после удаления эксувия минеральные соли откладываются в новой кутикуле, и она быстро затвердевает.

Некоторые ракообразные, например, дафнии, характеризуются сложными жизненными циклами с чередованием партеногенетического и полового размножения. Кроме того, среди поколений дафний, живущих в разное время года, происходят сезонные изменения, выражающиеся в изменениях формы головы, длины трибуны, шипов и т. д.

Большинство планктонных ракообразных питаются бактериями, а также одноклеточными организмами и детритом. Бентические представители питаются частицами органического вещества, растений или животных. Амфипод питаются трупами животных, способствуя тем самым очистке водоемов.

Щиты характеризуются древним типом питания, которое также встречается у трилобитов: они питаются кусочками детрита и мелких донных животных, которые захватываются жевательными процессами всех ног и затем передаются через брюшную канавку в рот.

Заключение

Ракообразные обитают в любых водоемах, существующих на Земле, пресноводных и морских, малых и крупных, обитают на дне и в толще воды, проникают в грунтовые воды, опускаются на крайние глубины океанов. В водоемах планеты ракообразные так же широко распространены, как и насекомые на суше.

В пресных водах ракообразные наиболее разнообразны по составу зоопланктона, составляя большую его часть. В основном это представители Cladocera и Copepoda в народных «дафниях» и «циклопах» с характерными размерами 1-2 мм. Различные представители Ostracoda и Harpacticoida, также размером около 1 мм, являются членами сообщества мейобентоса. Макробентос включает Немного видов высших ракообразных, речных раков, амфипод и водяных ослов. Некоторые жабры обнаруживаются во временных лужах, которые остаются после таяния снега.

Присылайте задания в любое время дня и ночи в ➔

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

Сайт предназначен для облегчения образовательного путешествия студентам очникам и заочникам по вопросам обучения . Наталья Брильёнова не предлагает и не оказывает товары и услуги.

Источник