- Реакция агглютинации. Компоненты, механизм, способы постановки. Применение.

- Реакция агглютинации компоненты механизм способы постановки применение

- Ориентировочная реакция агглютинации ( РА )

- Реакции прямой гемагглютинации

- Реакция агглютинации компоненты механизм способы постановки применение

- Реакция агглютинации (РА)

- Реакция агглютинации компоненты механизм способы постановки применение

- Реакция агглютинации компоненты механизм способы постановки применение

Реакция агглютинации. Компоненты, механизм, способы постановки. Применение.

Реакция агглютинации — простая по постановке реакция, при которой происходит связывание антителами корпускулярных антигенов (бактерий, эритроцитов или других клеток, нерастворимых частиц с адсорбированными на них антигенами, а также макромолекулярных агрегатов). Она протекает при наличии электролитов, например при добавлении изотонического раствора натрия хлорида.

Применяются различные варианты реакции агглютинации: развернутая, ориентировочная, непрямая и др. Реакция агглютинации проявляется образованием хлопьев или осадка (клетки, «склеенные» антителами, имеющими два или более антигенсвязывающих центра — рис. 13.1). РА используют для:

1) определения антител в сыворотке крови больных, например, при бруцеллезе (реакции Райта, Хеддельсона), брюшном тифе и паратифах (реакция Видаля) и других инфекционных болезнях;

2) определения возбудителя, выделенного от больного;

3) определения групп крови с использованием моноклональных антител против аллоантигенов эритроцитов.

Для определения у больного антител ставят развернутую реакцию агглютинации: к разведениям сыворотки крови больного добавляют диагностикум (взвесь убитых микробов,) и через несколько часов инкубации при 37 ˚С отмечают наибольшее разведение сыворотки (титр сыворотки), при котором произошла агглютинация, т. е. образовался осадок.

Характер и скорость агглютинации зависят от вида антигена и антител. Примером являются особенности взаимодействия диагностикумов (О- и H-антигенов) со специфическими антителами. Реакция агглютинации с О-диагностикумом (бактерии, убитые нагреванием, сохранившие термостабильный О-антиген) происходит в виде мелкозернистой агглютинации. Реакция агглютинации с Н-диагностикумом (бактерии, убитые формалином, сохранившие термолабильный жгутиковый Н-антиген) — крупнохлопчатая и протекает быстрее. Если необходимо определить возбудитель, выделенный от больного, ставят ориентировочную реакцию агглютинации, применяя диагностические антитела (агглютинирующую сыворотку), т. е. проводят серотипирование возбудителя. Ориентировочную реакцию проводят на предметном стекле. К капле диагностической агглютинирующей сыворотки в разведении 1:10 или 1:20 добавляют чистую культуру возбудителя, выделенного от больного. Рядом ставят контроль: вместо сыворотки наносят каплю раствора натрия хлорида. При появлении в капле с сывороткой и микробами хлопьевидного осадка ставят развернутую реакцию агглютинации в пробирках с увеличивающимися разведениями агглютинирующей сыворотки, к которым добавляют по 2—3 капли взвеси возбудителя. Агглютинацию учитывают по количеству осадка и степени просветления жидкости. Реакцию считают положительной, если агглютинация отмечается в разведении, близком к титру диагностической сыворотки. Одновременно учитывают контроли: сыворотка, разведенная изотоническим раствором натрия хлорида, должна быть прозрачной, взвесь микробов в том же растворе — равномерно мутной, без осадка.

Разные родственные бактерии могут агглютинироваться одной и той же диагностической агглютинирующей сывороткой, что

затрудняет их идентификацию. Поэтому пользуются адсорбированными агглютинирующими сыворотками, из которых удалены

перекрестно реагирующие антитела путем адсорбции их родственными бактериями. В таких сыворотках сохраняются антитела,

Источник

Реакция агглютинации компоненты механизм способы постановки применение

Развернутая реакция агглютинации ( РА ). Для определения AT в сыворотке крови больного ставят развёрнутую реакцию агглютинации ( РА ). Для этого к серии разведений сыворотки крови добавляют диагностикум — взвесь убитых микроорганизмов или частицы с сорбированными Аг. Максимальное разведение, дающее агглютинацию Аг, называют титром сыворотки крови.

Разновидности реакции агглютинации ( РА ) для выявления AT — кровяно-капельная проба на туляремию (с нанесением диагностикума на каплю крови и появлением видимых белёсых агглютинатов) и реакция Хаддльсона на бруцеллёз (с нанесением на каплю сыворотки крови диагностикума, окрашенного генциановым фиолетовым).

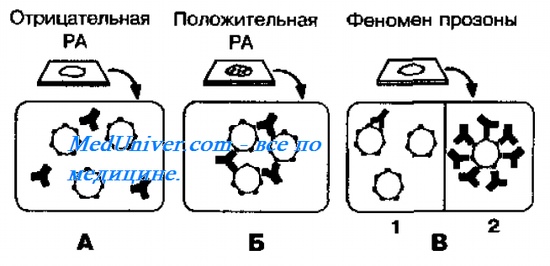

Ориентировочная реакция агглютинации ( РА )

Для идентификации выделенных микроорганизмов ставят ориентировочную РА на предметных стёклах. Для этого к капле стандартной диагностической антисыворотки (в разведении 1:10, 1:20) добавляют культуру возбудителя. При положительном результате ставят развёрнутую реакцию с увеличивающимися разведениями антисыворотки.

Реакцию считают положительной, если агглютинацию наблюдают в разведениях, близких к титру диагностической сыворотки.

О-Аг. Соматические О-Аг термостабильны и выдерживают кипячение в течение 2 ч. При взаимодействии с AT образуют мелкозернистые агрегаты.

Н-Аг. Н-Аг (жгутиковые) термолабильны и быстро разрушаются при 100 °С, а также под действием этанола. В реакциях с Н-антисывороткой через 2 ч инкубации образуют рыхлые крупные хлопья (образованы бактериями, склеившимися жгутиками).

Vi-Ar брюшнотифозных бактерий относительно термостабилен (выдерживает температуру 60-62 °С в течение 2 ч); при инкубации с Vi-антисывороткой образуется мелкозернистый агглютинат.

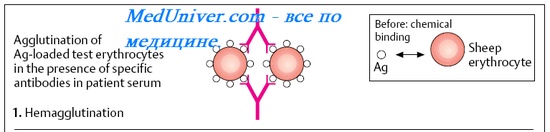

Реакции прямой гемагглютинации

Простейшая из подобных реакций — агглютинация эритроцитов, или гемагглютинация, применяемая для определения групп крови в системе AB0. Для определения агглютинации (или её отсутствия) используют стандартные антисыворотки с анти-А и анти-В-агглютининами. Реакция называется прямой, так как исследуемые Аг — естественные компоненты эритроцитов.

Общие с прямой гемагглютинацией механизмы имеет вирусная гемагглютинация. Многие вирусы способны спонтанно агглютинировать эритроциты птиц и млекопитающих, их добавление к суспензии эритроцитов вызывает образование агрегатов из них.

Источник

Реакция агглютинации компоненты механизм способы постановки применение

Простые реакции обычно включают два компонента — Аг и AT. К простым реакциям относят РА, реакции преципитации (РП) в жидкостях и гелях, реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) и опсоно-фагоцитарные реакции. Простыми реакциями считают и косвенные (трёхком-понентные) реакции, в состав которых входят реагирующие системы (животные, эритроциты и т.д.), например, реакции нейтрализации (РН) возбудителя, РН Аг и реакции торможения гемагглютинации (РТГА).

Реакция агглютинации (РА)

Реакция агглютинации (РА) [от лат. agglutinatio, склеивание] позволяет выявить корпускулярные Аг, точнее Аг, локализованные на поверхности сравнительно крупных частиц (микроорганизмы, клетки различного происхождения). Механизм РА описывает «теория решётки», согласно которой двухвалентное AT взаимодействует одним активным центром с детерминантой одной молекулы Аг, а другим — с детерминантой второй молекулы Аг (рис. 10-13).

В результате подобного взаимодействия образуется агглютинат. Его формирование невозможно при дефиците или избытке AT. Реакция агглютинации проявляется склеиванием корпускулярных Аг под воздействием AT (агглютининов) и реализуется в изотоническом растворе электролита, например 0,9% раствора NaCl. В реакции агглютинации также можно определять и содержание AT в сыворотке крови больных, например, брюшным тифом (реакция Видаля) или бруцеллёзом (реакция Райта).

Источник

Реакция агглютинации компоненты механизм способы постановки применение

Реакции агглютинации. Компоненты, механизм, способы постановки, применение. Реакция непрямой гемагглютинации. Реакция Кумбса. Реакция коагглютинации. Реакция торможения гемагглютинации.

Реакция агглютинации — РА (от лат. aggluti — natio — склеивание) — простая по постановке реакция, при которой происходит связывание антителами корпускулярных антигенов (бактерий, эритроцитов или других клеток, нерастворимых частиц с адсорбированными на них антигенами, а также макромолекулярных агрегатов). Она протекает при наличии электролитов, например при добавлении изотонического раствора натрия хлорида.

Применяются различные варианты реакции агглютинации: развернутая, ориентировочная, непрямая и др. Реакция агглютинации проявляется образованием хлопьев или осадка

РА используют для:

• определения антител в сыворотке крови больных, например, при бруцеллезе (реакции Райта, Хеддельсона), брюшном тифе и паратифах (реакция Видаля) и других инфекционных болезнях;

• определения возбудителя, выделенного от больного;

• определения групп крови с использованием моноклональных антител против алло- антигенов эритроцитов.

Для определения у больного антител ставят развернутую реакцию агглютинации: к разведениям сыворотки крови больного добавляют диагностикум (взвесь убитых микробов,) и через несколько часов инкубации при 37 °С отмечают наибольшее разведение сыворотки (титр сыворотки), при котором произошла агглютинация, т. е. образовался осадок.

Характер и скорость агглютинации зависят от вида антигена и антител. Примером являются особенности взаимодействия диагностикумов (О- и Я-антигенов) со специфическими антителами. Реакция агглютинации с О-диагностикумом (бактерии, убитые нагреванием, сохранившие термостабильный О-антиген) происходит в виде мелкозернистой агглютинации. Реакция агглютинации с Н-диагностикумом (бактерии, убитые формалином, сохранившие термолабильный жгутиковый Н-антиген) — крупнохлопчатая и протекает быстрее.

Если необходимо определить возбудитель, выделенный от больного, ставят ориентировочную реакцию агглютинации, применяя диагностические антитела (агглютинирующую сыворотку), т. е. проводят серотипирование возбудителя. Ориентировочную реакцию проводят на предметном стекле. К капле диагностической агглютинирующей сыворотки в разведении 1:10 или 1:20 добавляют чистую культуру возбудителя, выделенного от больного. Рядом ставят контроль: вместо сыворотки наносят каплю раствора натрия хлорида. При появлении в капле с сывороткой и микробами хлопьевидного осадка ставят развернутую реакцию агглютинации в пробирках с увеличивающимися разведениями агглютинирующей сыворотки, к которым добавляют по 2—3 капли взвеси возбудителя. Агглютинацию учитывают по количеству осадка и степени просветления жидкости. Реакцию считают положительной, если агглютинация отмечается в разведении, близком к титру диагностической сыворотки. Одновременно учитывают контроли: сыворотка, разведенная изотоническим раствором натрия хлорида, должна быть прозрачной, взвесь микробов в том же растворе — равномерно мутной, без осадка.

Разные родственные бактерии могут агглютинироваться одной и той же диагностической агглютинирующей сывороткой, что затрудняет их идентификацию. Поэтому пользуются адсорбированными агглютинирующими сыворотками, из которых удалены перекрестно реагирующие антитела путем адсорбции их родственными бактериями. В таких сыворотках сохраняются антитела, специфичные только к данной бактерии. Получение таким споособом монорецепторных диагностических агглютинирующих сывороток было предложено А. Кастелляни (1902).

Реакция непрямой (пассивной) гемагглютинации (РНГА, РПГА) основана на использовании эритроцитов с адсорбированными на их поверхности антигенами или антителами, взаимодействие которых с соответствующими антителами или антигенами сыворотки крови бальных вызывает склеивание и выпадение эритроцитов на дно пробирки или ячейки в виде фестончатого осадка (рис. 13.2). При отрицательной реакции эритроциты оседают ■ виде «пуговки». Обычно в РНГА выявляют антитела с помощью антигенного эритроцитарного диагностикума, который представляет собой эритроциты с адсорбированными на них антигенами. Иногда применяют анти- -ельные эритроцитарные диагностикумы, на которых адсорбированы антитела. Например, можно обнаружить ботулинический токсин, добавляя к нему эритроцитарный антительный ботулинический диагностикум (такую реакцию называют реакцией обратной непрямой гемагглютинации — РОНГА). РНГА применяют для диагностики инфекционных болезней, определения гонадотропного гормона в моче при установлении беременности, для выявления повышенной чувствительности к лекарственным препаратам, гормонам и в некоторых других случаях.

(Coombs test) — метод определения резус-антител на поверхности эритроцитов, которые вызывают осаждение глобулинов в сыворотке крови. Данный тест используется для диагностики гемолитической анемии у младенцев с резус-несовместимостью, у которых наблюдается разрушение эритроцитов.

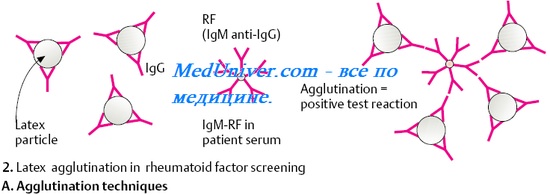

Реакция коагглютинации. Клетки возбудителя определяют с помощью стафилококков, предварительно обработанных иммунной диагностической сывороткой. Стафилококки, содержащие белок А, имеющий сродство к Fc -фрагменту иммуноглобулинов, неспецифически адсорбируют антимикробные антитела, которые затем взаимодействуют активными центрами с соответствующими микробами, выделенными от больных. В результате коагглютинации образуются хлопья, состоящие из стафилококков, антител диагностической сыворотки и определяемого микроба.

Реакция торможения гемагглютинации (РТГА) основана на блокаде, подавлении антигенов вирусов антителами иммунной сыворотки, в результате чего вирусы теряют свойство агглютинировать эритроциты (рис. 13.3). РТГА применяют для диагностики многих вирусных болезней, возбудители которых (вирусы гриппа, кори, краснухи, клещевого энцефалита и др.) могут агглютинировать эритроциты различных животных.

Источник

Реакция агглютинации компоненты механизм способы постановки применение

Эти реакции называются непрямыми (пассивными), так как при их проведении используют Аг (или AT), искусственно сорбированные на поверхности различных корпускулярных частиц.

Реакция непрямой, или пассивной, гемагглютинации (РНГА, РПГА) — одна из наиболее чувствительных серологических реакций. Основана на способности AT взаимодействовать с Аг, фиксированными на различных эритроцитах, которые при этом агглютинируют. Для большей стабильности диагностикумов эритроциты формалинизируют.

Обратная РНГА применяется для выявления Аг в сыворотке крови; для этого на эритроцитах фиксируются не Аг, a AT. Реакции этого типа широко применяют для диагностики инфекционных болезней, установления беременности, выявления повышенной чувствительности к лекарствам и т.д.

Реакция торможения пассивной гемагглютинации (РТПГА) — дальнейшее развитие РНГА; в некотором смысле контролирует её специфичность. В отличие от РНГА, включает три компонента; Аг, AT и Аг (AT), адсорбированные на эритроцитах. Первоначально Аг реагирует с AT (стандартная антисыворотка), затем в смесь вносят эритроциты, сенсибилизированные аналогичным Аг (или AT). Если при взаимодействии Аг с AT в системе не остаются свободные AT (или Аг), то агглютинации эритроцитарного диагностикума не наблюдают.

Источник