- БИОФИЗИКА: РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

- Реактивный способ движения медуз

- Реактивное бегство морских моллюсков гребешков

- Реактивный насос личинки стрекозы-коромысла

- Реактивные импульсы нервной «автострады» кальмаров

- Реактивный двигатель кальмара

- Беспозвоночные. Тип Кишечнополостные

- Урок 4. Биология 7 класс. Животные. ФГОС

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Беспозвоночные. Тип Кишечнополостные»

БИОФИЗИКА: РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

Предлагаю читателям зелёных страничек заглянуть в увлекательный мир биофизики и познакомиться с основными принципами реактивного движения в живой природе. Сегодня в программе: медуза корнерот – самая крупная медуза Чёрного моря, морские гребешки, предприимчивая личинка стрекозы-коромысла, восхитительный кальмар с его непревзойдённым реактивным двигателем и замечательные иллюстрации в исполнении советского биолога и художника-анималиста Кондакова Николая Николаевича.

По принципу реактивного движения в живой природе передвигается целый ряд животных, например медузы, морские моллюски гребешки, личинки стрекозы-коромысла, кальмары, осьминоги, каракатицы… Познакомимся с некоторыми из них поближе 😉

Реактивный способ движения медуз

Медузы – одни из самых древних и многочисленных хищников на нашей планете! Тело медузы на 98% состоит из воды и в значительной части составлено из обводнённой соединительной ткани – мезоглеи, функционирующей как скелет. Основу мезоглеи составляет белок коллаген. Студенистое и прозрачное тело медузы по форме напоминает колокол или зонтик (в диаметре от нескольких миллиметров до 2,5 м). Большинство медуз двигаются реактивным способом, выталкивая воду из полости зонтика.

|

|

Медузы Корнероты (Rhizostomae), отряд кишечнополостных животных класса сцифоидных. Медузы (до 65 см в диаметре) лишены краевых щупалец. Края рта вытянуты в ротовые лопасти с многочисленными складками, срастающимися между собой с образованием множества вторичных ротовых отверстий. Прикосновение к ротовым лопастям может вызвать болезненные ожоги, обусловленные действием стрекательных клеток. Около 80 видов; обитают преимущественно в тропических, реже в умеренных морях. В России – 2 вида: Rhizostoma pulmo обычен в Чёрном и Азовском морях, Rhopilema asamushi встречается в Японском море.

Реактивное бегство морских моллюсков гребешков

Морские моллюски гребешки, обычно спокойно лежащие на дне, при приближении к ним их главного врага – восхитительно медлительной, но чрезвычайно коварной хищницы – морской звезды – резко сжимают створки своей раковины, с силой выталкивая из неё воду. Используя, таким образом, принцип реактивного движения, они всплывают и, продолжая открывать и захлопывать раковину, могут отплывать на значительное расстояние. Если же гребешок по какой-то причине не успевает спастись своим реактивным бегством, морская звезда обхватывает его своими руками, вскрывает раковину и поедает…

|

|

Морской Гребешок (Pecten), род морских беспозвоночных животных класса двустворчатых моллюсков (Bivalvia). Раковина гребешка округлая с прямым замочным краем. Поверхность её покрыта расходящимися от вершины радиальными ребрами. Створки раковины смыкаются одним сильным мускулом. В Чёрном море обитают Pecten maximus, Flexopecten glaber; в Японском и Охотском морях – Mizuhopecten yessoensis (до 17 см в диаметре).

|

|

Реактивный насос личинки стрекозы-коромысла

Нрав у личинки стрекозы-коромысла, или эшны (Aeshna sp.) не менее хищный, чем у её крылатых сородичей. Два, а иногда и четыре года живёт она в подводном царстве, ползает по каменистому дну, выслеживая мелких водных обитателей, с удовольствием включая в свой рацион довольно-таки крупнокалиберных головастиков и мальков. В минуты опасности личинка стрекозы-коромысла срывается с места и рывками плывёт вперёд, движимая работой замечательного реактивного насоса. Набирая воду в заднюю кишку, а затем резко выбрасывая её, личинка прыгает вперёд, подгоняемая силой отдачи. Используя, таким образом, принцип реактивного движения, личинка стрекозы-коромысла уверенными толчками-рывками скрывается от преследующей её угрозы.

Реактивные импульсы нервной «автострады» кальмаров

Во всех, приведённых выше случаях (принципах реактивного движения медуз, гребешков, личинок стрекозы-коромысла), толчки и рывки отделены друг от друга значительными промежутками времени, следовательно большая скорость движения не достигается. Чтобы увеличилась скорость движения, иначе говоря, число реактивных импульсов в единицу времени, необходима повышенная проводимость нервов, которые возбуждают сокращение мышц, обслуживающих живой реактивный двигатель. Такая большая проводимость возможна при большом диаметре нерва.

Известно, что у кальмаров самые крупные в животном мире нервные волокна. В среднем они достигают в диаметре 1 мм – в 50 раз больше, чем у большинства млекопитающих – и проводят возбуждение они со скоростью 25 м/с. А у трёхметрового кальмара дозидикуса (он обитает у берегов Чили) толщина нервов фантастически велика – 18 мм. Нервы толстые, как верёвки! Сигналы мозга – возбудители сокращений – мчатся по нервной «автостраде» кальмара со скоростью легкового автомобиля – 90 км/ч.

Благодаря кальмарам, исследования жизнедеятельности нервов ещё в начале 20 века стремительно продвинулись вперёд. «И кто знает, – пишет британский натуралист Фрэнк Лейн, – может быть, есть сейчас люди, обязанные кальмару тем, что их нервная система находится в нормальном состоянии…»

Быстроходность и манёвренность кальмара объясняется также прекрасными гидродинамическими формами тела животного, за что кальмара и прозвали «живой торпедой».

Кальмары (Teuthoidea), подотряд головоногих моллюсков отряда десятиногих. Размером обычно 0,25-0,5 м, но некоторые виды являются самыми крупными беспозвоночными животными (кальмары рода Architeuthis достигают 18 м, включая длину щупалец).

Тело у кальмаров удлинённое, заострённое сзади, торпедообразное, что определяет большую скорость их движения как в воде (до 70 км/ч), так и в воздухе (кальмары могут выскакивать из воды на высоту до 7 м).

Реактивный двигатель кальмара

Реактивное движение, используемое ныне в торпедах, самолётах, ракетах и космических снарядах, свойственно также головоногим моллюскам – осьминогам, каракатицам, кальмарам. Наибольший интерес для техников и биофизиков представляет реактивный двигатель кальмаров. Обратите внимание, как просто, с какой минимальной затратой материала решила природа эту сложную и до сих пор непревзойдённую задачу 😉

|

|

В сущности, кальмар располагает двумя принципиально различными двигателями (рис. 1а). При медленном перемещении он пользуется большим ромбовидным плавником, периодически изгибающимся в виде бегущей волны вдоль корпуса тела. Для быстрого броска кальмар использует реактивный двигатель. Основой этого двигателя является мантия – мышечная ткань. Она окружает тело моллюска со всех сторон, составляя почти половину объёма его тела, и образует своеобразный резервуар – мантийную полость – «камеру сгорания» живой ракеты, в которую периодически засасывается вода. В мантийной полости находятся жабры и внутренние органы кальмара (рис. 1б).

При реактивном способе плавания животное производит засасывание воды через широко открытую мантийную щель внутрь мантийной полости из пограничного слоя. Мантийная щель плотно «застёгивается» на специальные «запонки-кнопки» после того как «камера сгорания» живого двигателя наполнится забортной водой. Расположена мантийная щель вблизи середины тела кальмара, где оно имеет наибольшую толщину. Сила, вызывающая движение животного, создаётся за счёт выбрасывания струи воды через узкую воронку, которая расположена на брюшной поверхности кальмара. Эта воронка, или сифон, – «сопло» живого реактивного двигателя.

«Сопло» двигателя снабжено специальным клапаном и мышцы могут его поворачивать. Изменяя угол установки воронки-сопла (рис. 1в), кальмар плывёт одинаково хорошо, как вперёд, так и назад (если он плывет назад, – воронка вытягивается вдоль тела, а клапан прижат к её стенке и не мешает вытекающей из мантийной полости водяной струе; когда кальмару нужно двигаться вперёд, свободный конец воронки несколько удлиняется и изгибается в вертикальной плоскости, её выходное отверстие сворачивается и клапан принимает изогнутое положение). Реактивные толчки и всасывание воды в мантийную полость с неуловимой быстротой следуют одно за другим, и кальмар ракетой проносится в синеве океана.

1а) кальмар – живая торпеда; 1б) реактивный двигатель кальмара; 1в) положение сопла и его клапана при движении кальмара назад и вперёд.

На забор воды и её выталкивание животное затрачивает доли секунды. Засасывая воду в мантийную полость в кормовой части тела в периоды замедленных движений по инерции, кальмар тем самым осуществляет отсос пограничного слоя, предотвращая таким образом срыв потока при нестационарном режиме обтекания. Увеличивая порции выбрасываемой воды и учащая сокращения мантии, кальмар легко увеличивает скорость движения.

Реактивный двигатель кальмара очень экономичен, благодаря чему он может достигать скорости 70 км/ч; некоторые исследователи считают, что даже 150 км/ч!

Инженеры уже создали двигатель, подобный реактивному двигателю кальмара: это водомёт, действующий при помощи обычного бензинового или дизельного двигателя. Почему же реактивный двигатель кальмара по-прежнему привлекает внимание инженеров и является объектом тщательных исследований биофизиков? Для работы под водой удобно иметь устройство, работающее без доступа атмосферного воздуха. Творческие поиски инженеров направлены на создание конструкции гидрореактивного двигателя, подобного воздушно-реактивному…

Кондаков Николай Николаевич (1908–1999) – советский биолог, художник-анималист, кандидат биологических наук. Основным вкладом в биологическую науку стали выполненные им рисунки различных представителей фауны. Эти иллюстрации вошли во многие издания, такие как Большая Советская Энциклопедия, Красная книга СССР, в атласы животных и в учебные пособия.

Акимушкин Игорь Иванович (01.05.1929–01.01.1993) – советский биолог, писатель – популяризатор биологии, автор научно-популярных книг о жизни животных. Лауреат премии Всесоюзного общества «Знание». Член Союза писателей СССР. Наиболее известной публикацией Игоря Акимушкина является шеститомная книга «Мир Животных».

Материалы этой статьи полезно будет применить не только на уроках физики и биологии, но и во внеклассной работе.

Биофизический материал является чрезвычайно благодатным для мобилизации внимания учащихся, для превращения абстрактных формулировок в нечто конкретное и близкое, затрагивающее не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу.

Литература:

§ Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики

Москва: издательство «Просвещение», 1988

§ § Акимушкин И.И. Приматы моря

Москва: издательство «Мысль», 1974

§ Тарасов Л.В. Физика в природе

Москва: издательство «Просвещение», 1988

Источник

Беспозвоночные. Тип Кишечнополостные

Урок 4. Биология 7 класс. Животные. ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Беспозвоночные. Тип Кишечнополостные»

Кишечнополостные — это группа многоклеточных низкоорганизованных животных.

Своё название они получили за то, что их тело образует кишечную полость, где происходит переваривание пищи. Эта полость имеет одно отверстие — рот.

Из 10 тыс. известных видов кишечнополостных лишь немногие обитают в пресных водах, остальные — в морях и океанах. Самые мелкие представители этого типа имеют длину около 1 мм, а самые крупные, такие как медуза цианея, имеют щупальца длиной до 30 м.

Кишечнополостные ведут или колониальный, или одиночный образ жизни. Колонии организмов, имеющих известковый скелет, образуют рифы. Другие колониальные кишечнополостные могут плавать (например, как физалия или португальский кораблик). Это вид колониальных гидроидных, колония которого состоит из полипоидных и медузоидных особей.

Крупный прозрачный пузырь на одном из концов колонии, размер которого достигает 30 см, заполнен газом и удерживает её на поверхности воды. Он придаёт португальскому кораблику внешнее сходство с медузами. Ловчие щупальца представителей этого вида несут огромное количество стрекательных клеток, яд которых опасен для человека.

Одиночные особи существуют в форме полипа или медузы.

Тело у кишечнополостных, как у губок, состоит из двух слоёв клеток, между которыми находится студенистое неклеточное вещество.

Клетки тела, омываемые водой снаружи и изнутри, обеспечиваются кислородом и выделяют продукты обмена, которые уносятся этой же водой.

Кишечнополостным свойственна радиальная симметрия, ещё её называют лучевая симметрия. Радиальная симметрия позволяет провести несколько плоскостей через тело животного, поделив его каждой плоскостью на равные части.

У кишечнополостных хорошо развита регенерация — способность восстанавливать повреждённые части своего тела.

У кишечнополостных различают две основные формы строения тела —плавающую форму (медузу) и сидячую прикреплённую форму (полип).

Чередование поколений — сидячего (полипы) и свободноплавающего (медузы), внешне совершенно непохожих друг на друга, — особенность, впервые отмеченная у кишечнополостных.

Медуза — плавающая форма — всегда одиночная. Она имеет форму колокола или зонтика, под сводом которого расположен рот. По краю купола располагаются щупальца. Полип имеет вид вытянутого мешка, имеющего отверстие — рот, который окружён щупальцами и ведёт в кишечную полость.

Задний конец тела — подошва — фиксируется к субстрату. Прикреплённые формы могут быть как одиночные (например, гидра), так и колониальные (например, коралловые полипы).

Причём для многих видов характерно чередование поколений — полипов и медуз.

Почти все кишечнополостные — хищники: питаются мелкими животными.

Тип Кишечнополостные делится на три класса: Гидроидные, Сцифоидные и Коралловые полипы.

Класс Гидроидные. К нему относятся преимущественно мелкие полипы, напоминающие морские растения.

А иногда и вовсе причудливые формы. Например, колониальный представитель гидроидных ‒ парусница — своим видом напоминает парусник. Внутри колонии формируется плоская, заполненная воздухом камера из хитина, которая покрыта мантией. Она-то и обеспечивает поддержание всей колонии на поверхности воды.

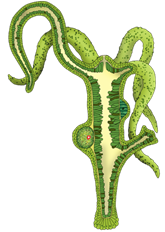

Особенности строения и жизнедеятельности гидроидных рассмотрим на примере гидры пресноводной.

Гидра представляет собой небольшой (1,5 см в длину) полип мешковидной вытянутой формы. С одним отверстием — ртом, окружённым венчиком из 6—12 щупалец.

За ртом следует желудочный отдел (это пищеварительная полость), которая переходит в более узкий стебелёк, заканчивающийся подошвой, с помощью которой животное прикрепляется к субстрату.

В теле выделяют эктодерму и энтодерму. Наружный слой клеток — эктодерма. Внутренний слой клеток — энтодерма.

Между внутренним и наружным слоями располагается тонкий слой бесструктурной мезоглеи, которую ещё называют базальной мембраной. Эктодерма состоит из эпителиально-мускульных, стрекательных, нервных, промежуточных, половых и железистых клеток.

Наиболее многочисленными являются эпителиально-мускульные клетки. Они формируют покровы тела и участвуют в движении, так как содержат мышечные волокна.

Стрекательные клетки являются характерной особенностью всех кишечнополостных. Они помогают им защищаться от врагов и парализовать добычу.

Действие стрекательных клеток некоторых кишечнополостных опасно даже для человека. Например, медуза корнерот, коралловый полип актиния, физалия (португальский кораблик) вызывают жжение кожи и отравление, сопровождающееся повышенной температурой, в отдельных случаях — долго не заживающие язвы или поражение дыхательного центра.

Наиболее опасные кишечнополостные обитают в тропических морях. Среди них медуза морская оса. При прикосновении к ней человек ощущает острую боль, как от удара хлыстом, и сильное жжение.

У гидры стрекательные клетки разбросаны по всему телу, но наиболее многочисленны на щупальцах. Стрекательные клетки содержат капсулу с ядовитой жидкостью и стрекательной нитью. А на поверхности находится чувствительный волосок, при прикосновении к которому происходит возбуждение клетки и выброс стрекательной нити из капсулы.

У кишечнополостных впервые появляется нервная система диффузного типа, которая представлена нервными клетками, располагающимися под эпителиально-мускульными клетками. Нервные клетки наиболее часто встречаются вокруг рта и на подошве.

Если дотронуться до гидры в любом месте тела, возбуждение сразу же распространяется по всей сети, вызывая сокращение эпителиально-мускульных клеток — тело гидры сократится и превратится в комочек.

Промежуточные клетки имеют небольшие размеры. Они дают начало всем другим типам клеток.

Половые клетки — яйцеклетки и сперматозоиды — обеспечивают половое размножение. Они появляются в определённые периоды жизненного цикла из промежуточных клеток.

Энтодерма гидры состоит из железистых и пищеварительно-мускульных клеток, которые выполняют функцию полостного пищеварения. Полостное пищеварение впервые появляется у кишечнополостных.

Пищеварительные клетки имеют от 2 до 5 жгутиков и способны образовывать ложноножки. Они выстилают пищеварительную полость.

Жгутики находятся в постоянном движении и подгребают к клеткам частицы пищи, которые они захватывают ложноножками. Внутри их происходит окончательное переваривание пищи.

Железистые клетки вырабатывают и выделяют в кишечную полость пищеварительные ферменты, которые обеспечивают частичное переваривание пищи в пищеварительной полости.

Таким образом, для гидры характерно комбинированное пищеварение: полостное и внутриклеточное.

Передвигается гидра благодаря сокращению эпителиально-мускульных клеток. Её передвижение напоминает кувырки, при этом она поочерёдно прикрепляется к субстрату то подошвой, то ротовым отверстием.

Дыхание гидры осуществляется всей поверхностью тела кислородом, растворенным в воде.

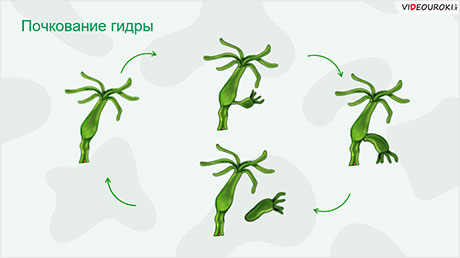

Размножается гидра бесполым и половым способом. Бесполое размножение — почкование — происходит летом при тёплой погоде и обильной пище. К половому размножению животные приступают осенью с наступлением холодов.

Летом на теле гидры появляется маленький бугорок — это выпячивание стенки её тела. Бугорок растёт и вытягивается. На его конце появляются щупальца, а между ними прорывается рот. Когда маленькая гидра подрастает, она отделяется от материнского организма и начинает жить самостоятельно.

Пресноводные гидры являются раздельнополыми. К осени, с наступлением неблагоприятных условий, в их теле развиваются половые клетки. Различают два вида половых клеток: яйцевые, или женские, и сперматозоиды, или мужские половые клетки. Сперматозоиды покидают тело гидры и подплывают к другой гидре с яйцевой клеткой. В результате слияния обеих половых клеток происходит оплодотворение. После этого образуется яйцо. В конце осени гидра погибает, а яйцо остаётся живым, оно опускается на дно. Весной из него развивается маленькая гидра, которая с наступлением тёплой погоды выходит наружу.

Как мы уже сказали, пресноводные гидры являются раздельнополыми, но среди них имеются и гермафродиты. В верхней и нижней частях тела гидры формируются бугорки, в которых образуются многочисленные сперматозоиды или яйцеклетка. После оплодотворения яйцеклетка покрывается плотной оболочкой, превращается в яйцо и зимует. Материнский организм погибает. Весной яйцо развивается и из него образуется новая гидра.

Представители класса Сцифоидные — это медузы, которые заселяют моря и океаны и в большинстве своём свободно плавают в толще воды, хотя некоторые виды ведут прикреплённый образ жизни (например, сидячая медуза).

Сцифоидные в основном свободноплавающие, но есть среди них и группа животных, ведущих сидячий образ жизни. Обитают медузы как в холодных, так и в тёплых морях.

Медуза получает реактивный толчок и передвигается выпуклой стороной вперёд. Такой способ движения называется реактивным.

Форма тела медуз в виде зонтика или купола. Иногда он может достигать двух метров, например, как у цианей — самых крупных представителей класса. По краям зонтика медузы располагаются многочисленные щупальца различной длины. У цианей они могут достигать 15 метров.

На вогнутой поверхности зонтика расположен рот, окружённый ротовыми лопастями. Ротовое отверстие открывается в пищеварительную полость. Пищеварительная полость устроена более сложно, чем у гидроидных. Медузы имеют желудок с четырьмя кармановидными выпячиваниями и сеть радиальных и кольцевого каналов, по которым питательные вещества из желудка разносятся по всему телу, а непереваренные остатки возвращаются в желудок и удаляются через рот.

Тело образовано экто— и энтодермой, между которыми находится студенистый слой мезоглеи. Мезоглея составляет основную массу тела и содержит до 98 % воды, поэтому тело у медуз студенистое.

Так как медузы ведут активный образ жизни, то их нервная система устроена сложнее, чем у полипов. Нервные клетки образуют по краю зонтика скопления.

Их органы чувств образуют особые органы — ропалии (это видоизменённые укороченные щупальца).

Внутри таких щупальцев находятся статоцисты (органы равновесия), которые имеют вид погруженных под покров тела пузырьков. Также на ропалиях расположены обонятельные ямки (органы обоняния).

Все медузы — хищники. Они питаются планктоном и мелкими рыбами, которых парализуют стрекательными клетками, расположенными на щупальцах.

Некоторые виды медуз могут парализовать и человека. Это цианеи, корономедузы, корнероты.

Медузы имеют такое же строение, как и полипы, но в отличие от них это одиночные, подвижные животные, размножающиеся только половым способом. Все медузы раздельнополы. Половые железы образуются из энтодермы и развиваются в карманах желудка.

Половые клетки выходят через рот и попадают в воду. После оплодотворения и развития из яйца появляется личинка медузы — планула, которая передним концом оседает на дно и превращается в одиночный полип. Полип приступает к бесполому размножению (почкованию). При этом образуются многочисленные поперечные перетяжки, которые делят его на множество дисков. В дальнейшем диски постепенно отрываются, начиная с верхнего, и становятся молодыми плавающими медузами — эфирами. У них ещё не развиты щупальца, а по свободному краю зонтика имеется восемь глубоких вырезов, делающих эфиру больше похожей на пропеллер.

Для медуз характерно чередование полового и бесполого поколений — свободноплавающей медузы и сидячего полипа.

Класс Коралловые полипы

Кораллы представляют собой наиболее крупный в видовом отношении класс кишечнополостных. Они обитают преимущественно в морях с тёплой и чистой водой. Особенно там, где температура не опускается ниже 20 °С. Способны жить лишь на небольшой глубине (до 50 метров).

В этот класс входят одиночные и колониальные полипы. Некоторые из них прирастают к грунту, другие способны передвигаться по дну. Известны и одиночные виды, например актинии.

Многие коралловые полипы имеют роговой или известковый скелет, у других его нет, например у актинии.

Кишечные полости особей, образующих колонии, сообщаются между собой. Поэтому пища, пойманная одним полипом, усваивается всей колонией.

Колониальные полипы образуют густые поселения — коралловые рифы, а также атоллы. Коралловые рифы — это сообщества морских обитателей (кораллов, рыб, моллюсков).

Источник