Глава 3

Психическое развитие детей дошкольного возраста

Тестовые задания

1. Инструкция. Выберите правильный ответ. Сенсорное развитие это:

а) развитие анализаторов;

б) ознакомление с эталонами;

в) овладение способами обследования;

г) развитие анализаторов, ознакомление с эталонами;

д) развитие анализаторов, усвоение способов обследования, ознакомление с эталонами.

2. Основным условием сенсорного развития ребенка является:

а) специальные тренировочные упражнения;

б) показ взрослыми способов действий;

в) активная деятельность ребенка;

г) манипулирование с предметом.

3. Первые попытки специальных приемов запоминания отмечаются в возрасте:

4. Взаимозависимость обучения и мышления:

а) состоит в расширении объема знаний;

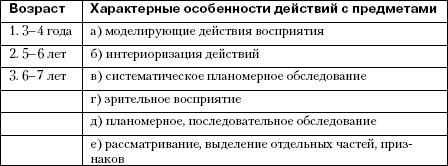

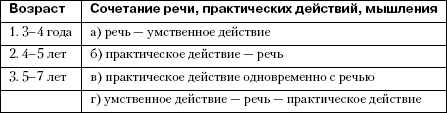

б) состоит в обучении способам действий;

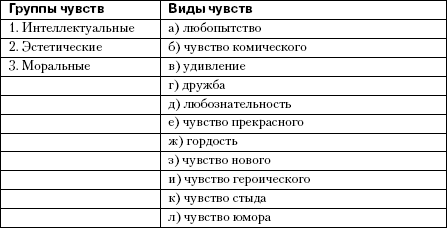

в) состоит в передаче новых способов действий, знаний в готовом виде;

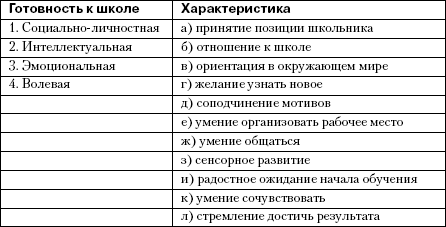

г) состоит в активной деятельности ребенка по овладению знаниями, способами действий;

д) не прослеживается, развитие мышления не зависит от обучения;

5. Изменения в умственном развитии дошкольника являются результатом усвоения:

а) готовой системы знаний, отражающей существенные связи;

б) способов общения со взрослыми;

в) системы знаний, приобретенных ребенком;

г) способов действий;

д) отдельных знаний, умений.

6. Дошкольный возраст сензитивен для развития мышления:

7. Положительные эмоции у детей вызывает:

а) свободная деятельность ребенка, насыщенная переживаниями;

б) ожидание начала обучения в школе;

в) незаслуженная награда;

8. Инструкция. Выберите основные условия, способствующие развитию общения дошкольника:

а) содержание общения;

б) общение взрослых;

в) потребности ребенка;

д) индивидуальные особенности;

9. Инструкция. Выберите правильный ответ.

Этапы формирования личности в дошкольном возрасте:

а) соподчинение мотивов;

б) отделение от взрослого;

в) усвоение нравственных норм;

д) самосознание и самооценка;

е) формирование произвольного поведения.

10. Инструкция. Выберите правильный ответ.

Основными предпосылками учебной деятельности дошкольника являются:

а) познавательный интерес;

в) здоровье ребенка;

д) принятие задачи;

е) овладение общими способами действий.

11. Компоненты учебной деятельности дошкольника:

б) контроль, самоконтроль;

в) достижение результата;

д) принятие задачи;

е) воображаемая ситуация;

ж) действия для выполнения задачи.

12. Функции речи дошкольника:

13. Основным содержанием игры в старшем дошкольном возрасте является:

а) освоение способов действий;

б) получение удовольствия;

в) высвобождение лишней энергии;

г) воспроизведение человеческих отношений.

14. Ведущим познавательным процессом в дошкольном возрасте является:

15. Феномен «горькая конфета» иллюстрирует:

а) осознание незаслуженной награды;

б) неразвитость абстрактного мышления;

в) соподчиненность мотивов.

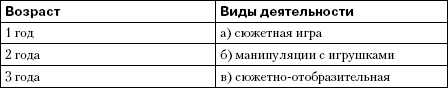

16. Инструкция. Установите соответствие.

Изменение видов деятельности с возрастом:

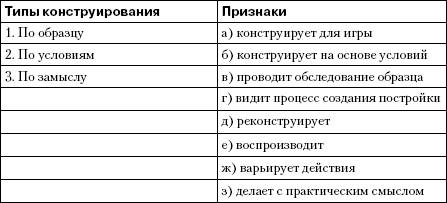

17. Инструкция. Установите соответствие.

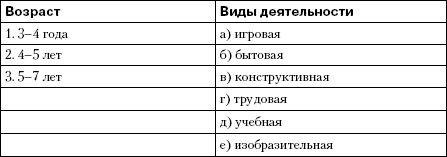

18. Инструкция. Установите соответствие.

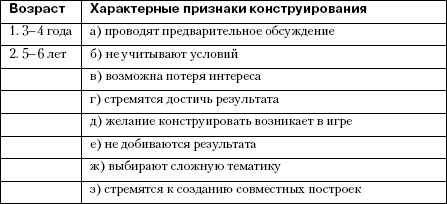

19. Инструкция. Установите соответствие.

20. Инструкция. Установите соответствие.

21. Инструкция. Установите соответствие.

22. Инструкция. Установите соответствие.

23. Инструкция. Установите соответствие.

Инструкция. Добавьте пропущенные слова.

24. На протяжении дошкольного возраста изменяется содержание

мотивов, появляются новые их виды, формируется___________________мотивов.

25. Ребенок в рисовании проходит от___графических образов к изображению___предметов.

26. Развитие___образов в детском рисовании сталкивается с тенденцией превращения их в графические__.

27. Цель учебной деятельности ___знаний, умений, навыков, а не получение__результата.

28. Трудовая деятельность дошкольника, связанная с__, не имеет___результата, служит средством для____личности ребенка.

29. Дошкольный возраст особенно сензитивен к обучению, направленному на развитие__мышления.

30. Произвольное внимание у дошкольника формируется в связи с общим возрастанием роли__в регуляции поведения ребенка.

31. Наиболее продуктивное запоминание в дошкольном возрасте, связанное с активной умственной работой, – это запоминание_.

32. У детей ограниченный жизненный опыт, поэтому их воображение ___, чем воображение взрослых.

33. Инструкция. Установите правильную последовательность. Овладение сенсорными эталонами:

а) овладение сенсорными эталонами;

в) переход к собственно эталонам.

34. Инструкция. Установите правильную последовательность при обследовании предмета:

а) вычленение основных частей;

б) первичное восприятие;

в) определение взаимоотношений между частями;

г) целостное восприятие;

д) выделение более мелких частей.

35. Произвольные формы памяти в дошкольном возрасте:

в) использование специальных действий.

36. Вид общения взрослого с ребенком дошкольного возраста:

37. Формирование осознанности правил поведения дошкольника:

а) сознательное выполнение правил;

б) строгое выполнение знакомых правил;

в) выполнение правил по привычке;

г) требование выполнения правил другими детьми и взрослыми.

Читайте еще:

«Когда я не умела отстраняться от проблем своего мужа и моей дочери, – говорит выздоравливающая созависимая Ирина, – я чувствовала себя. недочеловеком. Но это было какое-то состояние. Я была как будто придаток другого человека. Сейчас я впервые стала попасться в центре собственного сознания».

Мало склонные к теоретическим рассуждениям, массы зато очень склонны к действию. Благодаря своей теперешней организации, толпа получила огромную силу. Догматы, только что нарождающиеся, скоро получат силу старых догматов, т. е. ту тираническую верховную силу, которая не допускает никаких.

Поступая таким образом, вы вполне сможете избежать упреков в готовности «пойти, куда позовет первый(ая) встречный(ая)» в последующем. Исходя из этого, не встречайтесь в день знакомства еще раз! Вам достаточно обменяться номерами телефонов и отделаться туманно-неопределенной фразой типа: «Давай.

Вот потому-то мы остаемся на месте, хотя и трясемся, как осиновый лист. А мышцы-то напрягаются и остаются в этом положении слишком долго — и уже после того, как страсти утихли, мышечный тонус не спадает. Чтобы немного понизить его, расслабить мускулатуру, мы стискиваем зубы, вонзаем ногти в.

Окончательное соблазнение объединяет в себе все предыдущие методы. Вот как можно внедрить в мозг того, кого ты хочешь соблазнить, непреодолимое желание

Davis J., McCourt F., Solomon P., Effect of Visual Stimulation on Hallucination and other Mental Experiences during Sensory Deprivation, «American J. of Psychiatry», I960, 116.

Уже вечером я узнала от Милагроса, как Ритими объяснила толпе, что нашла меня в лесу. Поначалу она приняла меня за лесного духа и боялась ко мне подойти.

2. Будьте доступны для вашего друга. Для людей которые страдают, любовь — это, прежде всего, ВРЕМЯ. Шон например, выделил время на то, чтобы покататься с Кевином на роликовых коньках и пообщаться с ним. Ищите любую возможность провести время со своим другом, для того чтобы созидать ваши.

Здесь несведущий читатель резонно мог бы подумать, зачем же в таком случае мы продолжаем использовать метод исследования, который если и не аморален, то ненадежен, а возможно, характеризуется и тем, и другим. Я и сама так думала, пока не сообразила, что все эти скорбные перечисления пороков и.

деятельности. Свобода есть возможность осуществления целеполагающей деятельности, способность действовать со знанием дела ради избранной цели, и реализуется она тем полнее, чем лучше знание объективных условий, чем больше избранная цель и средства ее достижения соответствуют объективным.

Другая техника защиты от страданий пользуется смещениями либидо, доступными нашему душевному аппарату. Благодаря этому его функционирование становится более гибким. Задача состоит в такого рода смещении целей влечений, чтобы они не сталкивались с отказом со стороны внешнего мира, чему.

Дисфункции хромосом оценивали по внешним маркёрам (Аминев Г. А., Аминев Э. Г., 1996). Тест адаптирует к нормальной выборке клинические данные (Бадалян Л. О., Таболин В. А., Вельтищев Ю. Е., 1974, Петрухин А. С., Никонов В. П., 1984 и др.). Для изучения склонности к шахидзму применяли методики.

Источник

«Развитие ребенка как субъекта детской деятельности»

статья на тему

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| dkr_po_pedagogike.docx | 39.62 КБ |

Предварительный просмотр:

департамент образования администрации Владимирской области

государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Владимирской области

«Муромский педагогический колледж»

Домашняя контрольная работа

по дисциплине «Педагогика»

Тема: «Развитие ребенка как субъекта детской деятельности»

Храмова Елена Валерьевна

студентка группы ЗД – 31В

2017 – 2018 учебный год

1. Основные направления развития ребенка как субъекта деятельности, исходя из концепции Д. Б. Эльконина 5

2. Субъектные проявления ребёнка раннего и дошкольного возраста 7

3. Специфика детской деятельности и генезис деятельности в дошкольном возрасте 11

Список литературы 16

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Это время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Ребенок дошкольного возраста – прежде всего неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром.

Дошкольный возраст самоценен тем, что он позволяет ребенку (воспитывается ли тот в домашних условиях или в детском саду), осуществлять разные виды свободной деятельности – играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду. Эти виды деятельности ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги, прежде всего, радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жестких правил и норм. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное – развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, личностные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Т.е. ребенок — дошкольник наиболее полно развивается в собственно детских видах деятельности. Вместе с тем, исследования последних лет доказывают, что очень важно, чтобы в детской деятельности у дошкольника формировались субъектные проявления, чтобы он мог занять позицию субъекта деятельности [5].

Кто такой субъект? В чем проявляются особенности субъектной позиции человека? В педагогике понятие «субъект деятельности» определяется на основе философских и психологических характеристик субъекта, ведущее место среди которых занимает активность и инициативность. Субъект — это носитель активности. Субъектность человека проявляется, прежде всего, в демонстрации собственного личностного отношения к объекту, предмету или явлению действительности (формулировании оценки, интереса к нему). Затем на основании этого отношения формируются инициативы, т. е. желание проявить активность по отношению к избранному объекту. Инициативность трансформируется в собственную деятельность субъекта, которая осуществляется автономно и самостоятельно, на основании индивидуального выбора.

Дошкольника смело можно назвать практиком, познание им мира идет исключительно чувственно-практическим путем. В этом смысле природа ребенка изначально субъектна, поскольку дошкольник — это прежде всего деятель, стремящийся познать и преобразовать мир самостоятельно. Именно такое сочетание возможности выбора на основе оформляющихся отношений с потребностью все попробовать самому и предопределяет ход развития ребенка как субъекта доступных ему видов деятельности. И чем раньше это поймет взрослый, тем успешнее будет развит ребенок.

Основными проявлениями субъектной позиции ребенка в разных видах деятельности будут:

- интерес к деятельности;

- избирательное отношение к разным видам деятельности;

- инициативность и желание заниматься тем или иным видом деятельности;

- самостоятельности выбора и осуществления деятельности,

- в творческих проявлениях способов действий и продуктов деятельности.

Т.о. субъектная позиция будет проявляться в самостоятельности целеполагания и мотивации деятельности, нахождении путей и способов ее осуществления, самоконтроле и самооценке, способности получить результат.

1. Основные направления развития ребенка как субъекта деятельности, исходя из концепции Д. Б. Эльконина

Д. Б. Элькониным был открыт закон чередования, периодичности разных типов деятельности: за деятельностью одного типа, ориентации в системе отношений следует деятельность другого типа, в которой происходит ориентация в способах употребления предметов. Каждый раз между этими двумя типами ориентации возникают противоречия. Они и становятся причиной развития. Каждая эпоха детского развития построена по одному принципу. Она открывается ориентацией в сфере человеческих отношений. Действие не может дальше развиваться, если оно не вставлено в новую систему отношений ребенка с обществом. Пока интеллект не поднялся до определенного уровня, не может быть новых мотивов.

Развивая идеи Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконин предложил рассматривать каждый психологический возраст на основе следующих критериев:

— Социальная ситуация развития. Это та система отношений, в которую ребенок вступает в обществе. Это то, как он ориентируется в системе общественных отношений, в какие области общественной жизни он входит.

— Основной, или ведущий тип деятельности ребенка в этот период. При этом необходимо рассматривать не только вид деятельности, но и структуру деятельности в соответствующем возрасте и анализировать, почему именно этот тип деятельности ведущий [6].

Исходя их концепции Д.Б. Эльконина, можно выделить основные направления развития ребенка как субъекта деятельности:

1-ый год жизни – ребенок субъект эмоционального общения;

2-ой год жизни – ребенок субъект предметной деятельности (речь как предмет);

3-ий год жизни – ребенок как субъект самостоятельной деятельности;

3-5 лет – ребенок субъект социальных отношений и игровой деятельности (предмет деятельности – взрослый); ребенок субъект понимания и освоения смыслов человеческих действий.

5 лет – ребенок субъект общественной деятельности;

6-7 лет – ребенок субъект переживания внутренней жизни и обучения (познания).

Однако, проявления субъектности дошкольниками будут различны в разных видах деятельности.

По словам Д.Б.Эльконина, дошкольный возраст вращается вокруг взрослого человека, его функций, его задач. Взрослый здесь выступает в обобщенной форме, как носитель общественных функций в системе общественных отношений (взрослый – папа, доктор, шофер и т.п.). Единственная деятельность, которая позволяет смоделировать эти отношения, – это сюжетно-ролевая игра.

Игра – ведущий тип деятельности ребенка дошкольного возраста. Д.Б.Эльконин подчеркивал, что игра относится к символико-моделирующему типу деятельности. Именно поэтому Д.Б.Эльконин называл игру «гигантской кладовой настоящей творческой мысли будущего человека»[6].

Игра и есть деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Единица игры – роль, которую берет на себя ребенок. В детском саду в игре ребят есть все профессии, которые имеются в окружающей действительности.

Последний компонент в структуре игры – правила. В игре впервые возникает новая форма удовольствия ребенка – радость от того, что он действует так, как требуют правила. В игре ребенок плачет как пациент и радуется как играющий. Это не просто удовлетворение желания, это линия, которая продолжается в школьном возрасте.

2. Субъектные проявления ребёнка раннего и дошкольного возраста

Ребенок становится субъектом и приобретает соответствующие признаки не сразу и не случайно. Его развитие, становление сознательной активности, инициативы, творчества, приобретение постепенно свободы и ответственности происходит совместно со взрослыми – сначала с родителями и близкими, а затем с помощью педагогов.

Становление ребенка-субъекта может произойти только в случае, если в процессе его воспитания и обучения взрослые направлены на развитие субъектных свойств и качеств детей с самого раннего детства. И, наоборот, подавление активности и стремления ребенка к самостоятельности ведет к становлению пассивной личности, или личности, отличающейся нервозностью и негативизмом. Систематическое ограничение активности ребенка тормозит его развитие. Оно протекает значительно дольше, с большим количеством психических и физических затрат, сопровождается капризами, продлением во времени кризиса 3-х лет, а затем и других возрастных кризисов.

Каковы же эти возможности? В педагогике не может быть однозначных рецептов, как в кулинарии. Мы имеем дело с детьми, личность каждого из которых своеобразна. Все они находятся в разных психологических, педагогических, материальных и др. условиях развития. Не одинаковы и люди, занимающиеся их воспитанием в семье и образовательном учреждении. Однако существуют общие, применимые для всех рекомендации, реализация которых помогает решать обучающие, воспитательные, развивающие задачи.

1. Взрослые, окружающие ребенка, должны быть мотивационно готовы относится к нему как равноправному участнику взаимодействия.

Важно осознавать, что относится к ребенку как к самостоятельной личности, без повсеместного подавления ее активности (например, с целью поддержания порядка дома, в групповой комнате) значительно труднее, чем самому регулировать действия и поступки воспитанника. Однако тем выше будет и результат совместной работы.

2. Основным фактором, влияющим на становление дошкольника субъектом жизнедеятельности, по мнению Лисиной М.И., выступает его конструктивное общение со взрослым.

Он стимулирует зарождение и становление у ребенка оценочной деятельности через выражение своего отношения к окружающему и оценочный подход. Взрослый организует деятельность ребенка с самого раннего возраста, обеспечивая накопление им индивидуального опыта, представляет образцы деятельности, дает критерии ее правильного выполнения. Он же организует совместную деятельность со сверстниками, помогая детям усвоить правила поведения в разных ситуациях общения. Функцией взрослого является стимулирование самостоятельной, творческой активности ребенка в ходе занятий, игр, трудовой деятельности, оказание ему необходимой, дозированной помощи.

3. В становлении ребенка субъектом жизнедеятельности важна позиция взрослого по отношению к дошкольнику. В практике воспитания сегодня просматривается целый ряд таких позиций [4]:

1) Позиция невнимательности к достижениям ребенка, которые кажутся взрослым незначительными. Как следствие, ребенок, не дождавшись положительной оценки, поддержки и внимания начинает действовать отрицательно, желая утвердиться, привлечь внимание к себе. Недооценка взрослым деятельности ребенка приводит к нетактичному поведению – взрослый прерывает деятельность ребенка, нарушает его планы. Прерывание приводит к протестам, у ребенка не формируется умение доводить дело до конца, снижает ценность и смысл дела, тормозит его инициативу. Такая деятельность взрослого ведет к формированию у ребенка «комплекса беспомощности» – его действия скудны и однообразны, не проявляется самостоятельность и инициатива. Дошкольнику необходимо дать возможность реализовать свое намерение, постепенно переключая его на выполнение режимных процессов.

2) Позиция безнадзорности и безразличия – ребенок в раннем и дошкольном возрасте не выносит безразличия и всяческими способами добивается реакции взрослого. Результатом длительного проявления взрослыми такой позиции становится детский негативизм, выражение протеста в различных формах, а также ярко выраженная пассивная позиция ребенка по отношению к окружающему. Все эти проявления не способствуют полноценному развитию ребенка, его положительных качеств, психических процессов.

3) Позиция «строгих взрослых», которые пристальное внимание уделяют поступкам детей, их незнанию и неумению. Положительные стороны не отмечаются и воспринимаются как должное. В этом случае дети систематически получают отрицательные оценки своих неуспехов и промахов, выступают объектом сравнения с другими детьми. Как следствие, они имеют заниженную самооценку (вплоть до низкой). Отрицательная оценка угнетает инициативу, самостоятельность, активность ограничивается боязнью промахов.

4) Позиция «восторженных взрослых» – они поощряют успехи, положительные стороны, подчеркивают незначительные достижения. Дети становятся малочувствительными к отрицательной оценке других взрослых или сверстников, их самооценка неадекватно завышена. Осознание ее неадекватности на определенном возрастном этапе обусловливает конфликт, как правило, имеющий ярко выраженное негативное внутреннее и внешнее выражение.

5) Позиция «справедливых взрослых» – в равной степени замечают успехи и неудачи, соответственно их оценивают. Дети легко дифференцируют то, что одобряется и что порицается. Они уверены в себе, их самооценка адекватна. Справедливая оценка взрослых развивает в ребенке сознательное поведение, уверенность в себе и др.

6) Субъект-субъектная позиция взрослых предполагает соответствующее отношение к ребенку как инициатору самостоятельной творческой деятельности, как уникальной личности, обладающей индивидуальностью, неповторимостью, как к человеку, имеющему собственные цели, потребности, интересы, пусть пока непостоянные, не сформировавшиеся, но между тем те, которые нужно учитывать, не ограничивая возможности дальнейшего развития.

Как мы знаем, положительная оценка действий, поступков ребенка, является важнейшим фактором его развития, регулирования активности. Поощрение взрослых является одним из основных способов развития самосознания подрастающей личности. Положительная оценка стимулирует активность, отрицательная – не ведет в дошкольном возрасте к возрастанию инициативы и самостоятельности. Используя порицание, отрицательнуюоценку в отношении детей раннего и дошкольного возраста, важно знать, что оценивается сам отрицательный поступок, а не ребенок («Ты не плохой, но ты поступил плохо, неверно, потому что …»). При оценке деятельности ребенка и ее продуктов необходимо оценить положительное, затем отрицательное и закончить уверенностью в его возможностях.

Таким образом, формирование субъектных свойств и качеств дошкольников необходимо начинать с раннего возраста, ставя ребенка в позицию равноправного участника взаимодействия, учитывая его интересы и потребности, объективно подходя к оценке его деятельности и поведения, корректно направляя и стимулируя его активность, организуя необходимые условия для развития. Путь этот требует от взрослых мастерства, терпения, уважения к подрастающему человеку и постоянного самосовершенствования.

3. Специфика детской деятельности и генезис деятельности в дошкольном возрасте

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-практическим путем. Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления.

Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды деятельности – игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, изобразительная, художественно- театральная деятельность, детский труд занимают особое место. Именно в этих видах деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально- личностное развитие и свершается естественное вызревание таких перспективных новообразований, как произвольность поведения, способность к логическому мышлению, самоконтролю, творческому воображению, что составляет важнейшую базу для начала обучения в школе.

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного взаимодействия с миром. Эмоциональное развитие дошкольника подразумевает эмоционально-комфортное состояние ребенка в референтных для него группах общения со сверстниками и взрослыми, а также гармонию с предметным миром, развитие способности к эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках. Задача развития эмоциональной отзывчивости и гуманности решается через усвоение детьми идеи единства всего живого. Воспитатель знакомит детей с доступными для их понимания эмоциональными переживаниями и проблемами людей, с их поступками, эмоциональными состояниями. Благодаря этому дети начинают понимать, какие действия и поступки приводят к одним и тем же переживаниям у всех людей независимо от возраста, пола.

Так постепенно формируется понятие о гуманном и негуманном поведении, дети учатся замечать общность настроения природы и человека, сострадать человеку, животным, растениям.

Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через приобщение к искусству, музыке, литературе, народной культуре. Единство эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для понимания ценности всего, что создано природой и человеком.

Линия познания основывается на характерном для дошкольника чувстве удивления и восхищения миром. Главная задача – способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию, размышлению, развитию умственных способностей и речи. Сущность данного направления предусматривает последовательный переход от представлений об объекте к выделению сущностных характеристик групп объектов, установлению связей и зависимостей между объектами и явлениями, формированию способов познания (сенсорный анализ, построение и использование наглядных моделей и пр.).

Итогом освоения линии познания становится способность ребенка к самостоятельному решению доступных познавательных задач, умение осознанно использовать разные способы и приемы познания, интерес к экспериментированию, готовность к логическому познанию.

В единстве с развитием познания и чувств осуществляется линия творчества. Задача программы – пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в творческую деятельность. Подразумевается многообразие проявлений детского творчества в играх, ручном труде, конструировании, изобразительной и музыкальной деятельности.

Базой для реализации данной модели является осуществление задачи укрепления физического и психического здоровья ребенка, формирования основ двигательной и гигиенической культуры. Предусматривается развитие представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, знания о правилах безопасного поведения и разумных действиях в непредвиденных ситуациях, способах оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти сведения становятся важным компонентом личностной культуры и социальной защищенности дошкольника.

Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Поэтому реализация модели требует целесообразной организации развивающей материальной среды. Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода их различных жизненных ситуаций. Содержательные связи между разными направлениями в модели позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Так, например, расширяя представления детей о природе, педагог воспитывает у них гуманное отношение к живому, побуждает к эстетическим переживаниям, связанным с природой, решает задачи развития речи, овладения соответствующими практическими и познавательными умениями, учит отражать впечатления о природе в разнообразной изобразительной и игровой деятельности, а знания о потребностях животных и растений становятся основой для овладения способами ухода за ними. Именно это дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.

Реализация данной модели возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Обе стороны при этом направляют свои усилия на познание возможностей развития каждого ребенка, создание благоприятных условий. Совместные мероприятия (дети, родители, педагоги), организация клубов общения способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса.

Такова модель целостного развития ребенка как субъекта детской деятельности.

Источник