История развития средств и способов передачи информации

Информация всегда играла огромную роль в жизни общества и отдельного индивидуума. Владение информацией, доминирование на информационном поле с древнейших времен было необходимым условием наличия власти у господствовавшей социальной группы.

Потребность в общении, в передаче и хранении информации возникла и развивалась вместе с развитием человеческого общества. В настоящее время уже можно утверждать, что информационная сфера деятельности человека является определяющим фактором интеллектуальной, экономической и оборонной возможностей человеческого общества, государства. Зародившись в те времена, когда стали проявляться самые ранние признаки человеческой цивилизации, средства общения между людьми (средства связи)непрерывно совершенствовались в соответствии с изменением условий жизни, с развитием культуры и техники.

Это же относится и к средствам записи и обработки информации. Сегодня все эти средства стали неотъемлемой частью производственного процесса и нашего быта.

С древнейших времен звук и свет служили людям для передачи сообщений на дальние расстояния.

На заре своего развития человек, предупреждая своих соплеменников об опасности или сзывая на охоту, подавал сигналы криком или стуком. Звук — основа нашего речевого общения. Но если расстояние между собеседниками велико и силы голоса не хватает, требуются вспомогательные средства. Поэтому человек начал использовать «технику»- свистки, рога животных, факелы, костры, барабаны, гонги, а после изобретения пороха-выстрелы и ракеты. Появились специальные люди-гонцы, герольды, — которые переносили и передавали сообщения, оглашали народу волю владык. В Южной Италии кое-где по берегу моря до последнего времени сохранялись развалины сторожевых постов, с которых посредством колокольного звона передавались известия о приближении норманнов и сарацинов.

С незапамятных времен в качестве носителя информации применяется и свет. Первыми «системами» связи стали сторожевые посты, располагавшиеся вокруг поселений на специально построенных вышках или башнях, а иногда просто на деревьях.При приближении неприятеля зажигался костер тревоги. Увидев огонь, зажигали костер часовые на промежуточном посту, и неприятелю не удавалось застать жителей врасплох. Для гонцов создаются станции смены лошадей. Маяки и ракеты до сих пор несут свою «информационную службу» на море и в горах.

Необходимость передавать не только отдельные сигналы типа «тревога», но и различные сообщения привела к применению «кодов», когда разные сообщения различались, например, числом и расположением костров, числом и частотой свистков или ударов в барабан и т.п. Греки во втором веке до нашей эры использовали комбинации факелов для передачи сообщений «по буквам». На море широкое применение нашли сигнальные флаги различной формы и цвета, причем сообщение определяется не только самими флагами, но и их взаимным расположением, а также «семафор»-передача сообщений изменением расположения рук с флажками (днем) или фонарями (ночью).Потребовались люди, знающие «язык» флагов или семафора, умеющие передавать и принимать переданные сообщения.

Наряду с развитием способов передачи сигналов с использованием звука и света шло развитие способов и средств записи и запоминания информации. Сначала это были просто различные зарубки на деревьях и стенах пещер. По рисункам, выбитым на стенах пещер более трех тысяч лет назад, мы сейчас можем составить представление об отдельных сторонах жизни наших предков в те далекие времена. Постепенно совершенствовались как форма записи, так и средства ее осуществления. От серии примитивных рисунков человек постепенно переходит к клинописи и иероглифам, а затем — и к фонетическому письму по буквам.

Звук и свет были и остаются важными средствами передачи информации и несмотря на свою примитивность, огневая и звуковая сигнализация служили людям в течение многих столетий. За это время делались попытки усовершенствовать приемы сигнализации, но широкого практического применения они не получили.

Развитие средств хранения, передачи и обработки информации в истории человеческого общества шло неравномерно. Несколько раз в истории человечества происходили радикальные изменения в информационной области, которые называют «информационными революциями».

Первая информационная революция связана с изобретением письменности. Письменность создала возможность для накопления и распространения знаний, для передачи знаний будущим поколениям. Цивилизации, освоившие письменность, развивались быстрее других, достигали более высокого культурного и экономического уровня. Примерами могут служить древний Египет, страны Междуречья, Китай. Внутри этой революции весьма значимым оказался этап перехода от пиктографического и иероглифического письма к алфавитному; это сделало письменность более доступной и, в значительной степени, способствовало смещению центров цивилизации в Европу.

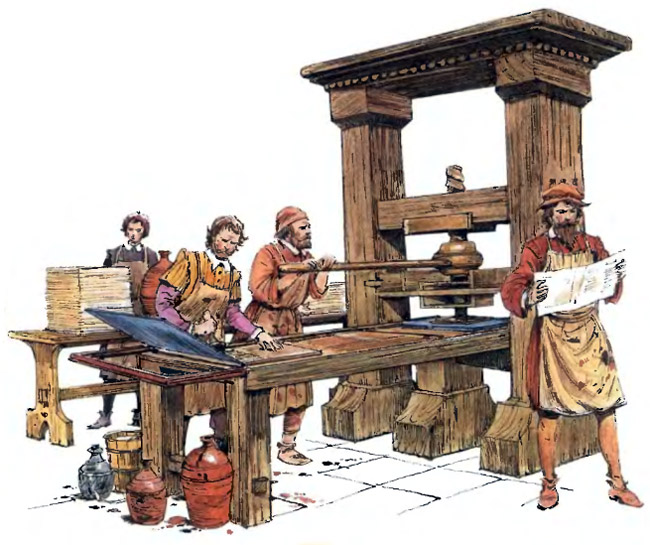

Вторая информационная революция (середина XVI в.) была связана с изобретением книгопечатания. Стало возможным не только сохранять информацию, но и сделать ее массово-доступной. Грамотность становится массовым явлением. Все это ускорило рост науки и техники, помогло промышленной революции. Книги перешагнули границы стран, что способствовало началу создания общечеловеческой цивилизации.

Третья информационная революция (конец XIX в.) была обусловлена прогрессом средств связи. Телеграф, телефон, радио позволили оперативно передавать информацию на любые расстояния. Именно в этот исторической период появились зародыши того процесса, который в наши дни называют «глобализацией». Прогресс средств передачи информации в значительной мере способствовал бурному развитию науки и техники, которое нуждалось в надежных и быстродействующих каналах связи.

Четвертая информационная революция (70-е гг. XX в.) связана с появлением микропроцессорной техники и, в частности, персональных компьютеров. Отметим, что не появление компьютеров в середине ХХ века само по себе, а именно микропроцессорные системы оказали решающее влияние на информационную революцию. Вскоре после этого возникли компьютерные телекоммуникации, радикально изменившие системы хранения и поиска информации. Именно четвертая информационная революция дала толчок к столь существенным переменам в развитии общества, что для его характеристики появился новый термин ¾ «информационное общество».

На протяжении всего XX столетия связисты стремились повысить скорость передачи информации. Потребность в большем количестве передаваемой информации стала причиной перехода от телеграфа вначале к телефону, а затем – к радио.

В ХХ веке железные дороги революционизировали мир, обеспечив транспортную сеть, которая перемещала материалы и продукты производства. Они сделали возможным развитие индустриального общества.

Цифровые коммуникационные сети ознаменовали начало новой революции, обеспечив технологию, которая транспортирует данные, требуемые обществу, в котором информация играет ключевую роль. Сети уже проникли в промышленность, образование и правительство. Они уже начали изменять наше представление о мире, сократив географические расстояния и образовав новые сообщества людей, которые часто и эффективно взаимодействуют. Еще более важно то, что рост числа сетей носит характер взрыва. Революция уже началась.

Рождение компьютерных сетей было вызвано практической потребностью — иметь возможность для совместного использования данных. Персональный компьютер — прекрасный инструмент для создания документа, подготовки таблиц, графических данных и других видов информации, но при этом Вы не можете быстро поделиться своей информацией с другими. Когда не было сетей, приходилось распечатывать каждый документ, чтобы другие пользователи могли работать с ним, или в лучшем слyчае — копировать информацию на дискеты. Одновременная обработка документа несколькими пользователями исключалась. Подобная схема работы называется работой в автономной среде.

Развитие волоконно-оптических сетей связи характеризуется очень быстрым увеличением скорости передачи информации. Скорость передачи, достигнутая экспериментально в лабораторных условиях, и скорость передачи высоконадежных коммерческих сетей растут экспоненциально, удваиваются примерно каждые 2 года. Эта тенденция обеспечивается как неуклонным ростом скорости передачи информации по одному каналу, так и ростом числа одновременно передаваемых по одному волокну каналов в системах со спектральным разделением каналов. Одновременно с увеличением скорости передачи информации неуклонно растет дальность передачи. Традиционные средства и способы передачи информации

Средства и способы передачи информации

Источник

Обработка и хранение данных: от древности до ЦОДов

Наше время часто называют информационным веком. Однако информация была критически важна для рода человеческого на протяжении всего его существования. Человек никогда не был самым быстрым, самым сильным и выносливым животным. Своим положением в пищевой цепи мы обязаны двум вещам: социальности и способности передавать информацию более чем через одно поколение.

То, как информация хранилась и распространялась сквозь века, продолжает оставаться буквально вопросом жизни и смерти: от выживания племени и сохранения рецептов традиционной медицины до выживания вида и обработки сложных климатических моделей.

Посмотрите на инфографику (кликабельна для просмотра в полной версии). Она отображает эволюцию устройств хранения данных, и масштабы действительно впечатляют. Однако эта картинка далека от совершенства — она охватывает каких-то несколько десятилетий истории человечества, уже живущего в информационном обществе. А между тем данные накапливались, транслировались и хранились с того момента, откуда нам известна история человечества. Сперва это была обычная человеческая память, а в недалёком будущем мы уже ждём хранения данных в голографических слоях и квантовых системах. На Хабре уже неоднократно писали про историю магнитных накопителей, перфокарты и диски размером с дом. Но ещё ни разу не было проделано путешествие в самое начало, когда не было железных технологий и понятия данных, но были биологические и социальные системы, которые научились накапливать, сохранять, транслировать информацию. Попробуем сегодня прокрутить всю историю в рамках одного поста.

Источник изображения: Flickr

До изобретения письменности

До того, как появилось то, что можно без сомнения назвать письменностью, основным способом сохранить важные факты была устная традиция. В такой форме передавались социальные обычаи, важные исторические события, личный опыт или творчество рассказчика. Эту форму сложно переоценить, она продолжала процветать вплоть до средних веков, далеко после появления письменности. Несмотря на неоспоримую культурную ценность, устная форма — эталон неточности и искажений. Представьте себе игру в «испорченный телефон», в которую люди играют на протяжении нескольких столетий. Ящерицы превращаются в драконов, люди обретают песьи головы, а достоверную информацию о быте и нравах целых народностей невозможно отличить от мифов и легенд.

Боян

От клинописи до печатного станка

Для большинства историков рождении цивилизации с большой буквы неотрывно связано с появлением письменности. Согласно распространенным теориям, цивилизация в современном ее понимании появляется в результате создания излишков пищи, разделения труда и появления торговли. В долине Тигра и Евфрата произошло именно это: плодородные поля дали почву торговле, а коммерция, в отличии от эпоса, требует точности. Было это примерно в 2700 г. до нашей эры, то есть 4700 лет назад. Львиная доля шумерских табличек с клинописью заполнены бесконечным рядом торговых транзакций. Не все, конечно, так банально, например, расшифровка шумерской клинописи сохранила для нас старейшую на данный момент литературную работу — «Эпос о Гильгамеше».

Глиняная табличка с клинописью

Клинопись, определенно, была отличным изобретением. Глиняные таблички неплохо сохранились, что уж говорить о клинописи, выбитой на камне. Но у клинописи есть однозначный минус — скорость, и физический (не в мегабайтах) вес итоговых «документов». Представьте, что вам нужно срочно написать и доставить несколько счетов в соседний город. С глиняными табличками такая работа может стать в буквальном смысле неподъемной.

Во многих странах, от Египта до Греции, человечество искало способы быстро, удобно и надежно фиксировать информацию. Все больше люди приходили к той или иной вариации тонких листов органического происхождения и контрастных «чернил». Это решало проблему с со скоростью и, так сказать, «емкостью» на килограмм веса. Благодаря пергаменту, папирусу и, в конечном счете, бумаге человечество получило свою первую информационную сеть: почту.

Однако, с новыми преимуществами пришли новые проблемы: все, что написано на материалах органического происхождения имеет свойство разлагаться, выцветать, да и просто гореть. В эпоху от темных веков вплоть до изобретения печатного пресса большим и важным делом было копирование книг: буквальное переписывание набело, буква за буквой. Если представить сложность и трудоемкость этого процесса, легко понять, почему чтение и письмо оставались привилегией очень узкой прослойки монашества и знатных людей. Однако в середине пятнадцатого века произошло то, что можно назвать Первой Информационной Революцией.

От Гутенберга до лампы

Попытки упростить и ускорить набор текста с помощью комплектов заранее отлитых словоформ или букв и ручного пресса предпринимали еще в Китае в 11 веке. Почему же мы мало знаем об этом и привыкли считать родиной печати Европу? Распространению наборной печати в Китае помешала их собственная сложная письменность. Производство литер для полноценной печати на китайском было слишком трудоемким.

Благодаря Гутенбергу же, у книг появилось понятие экземпляра. Библия Гутенберга была отпечатана 180 раз. 180 копий текста, и каждая копия повышает вероятность, что пожары, наводнения, ленивые переписчики, голодные грызуны не будут помехой для будущих поколений читателей.

Печатный станок Гутенберга

Ручной пресс и ручной подбор литер, однако, не являются, конечно, оптимальным по скорости и трудозатратам процессом. С каждым столетием человеческое общество стремилось не только найти способ сохранить информацию, но и распространить ее как можно более широкому кругу лиц. С развитием технологий, эволюционировала как печать, так и производство копий.

Ротационная печатная машина была изобретена в конце девятнадцатого века, и ее вариации используются вплоть до сегодняшнего дня. Эти махины, с непрерывно вращающимися валами, на которых закреплены печатные формы, были квинтэссенцией индустриального подхода и символизировали очень важный этап в информационном развитии человечества: информация стала массовой, благодаря газетам, листовкам и подешевевшим книгам.

Массовость, однако, не всегда идет на пользу конкретному кусочку информации. Основной носитель, бумага и чернила, все так же подвержены износу, ветхости, утере. Библиотеки, полные книг по всем возможным областям человеческих знаний, становились все более объемны, занимая огромные пространства и требуя все больше ресурсов для своего обслуживания, каталогизации и поиска.

Очередной сдвиг парадигмы в сфере хранения информации произошел после изобретения фотопроцесса. Нескольким инженерам пришла в голову светлая мысль, что миниатюрные фотокопии технических документов, статей и даже книг могут продлить исходникам жизнь и сократить необходимое для их хранения место. Получившиеся в результате подобного мыслительного процесса микрофильмы (миниатюрные фотографии и оборудование для их просмотра) вошли в обиход в финансовых, технических и научных кругах в 20-х годах двадцатого века. У микрофильма много плюсов — этот процесс сочетает в себе легкость копирования и долговечность. Казалось, что развитие способов хранения информации достигло своего апогея.

Микроплёнка, используется до сих пор

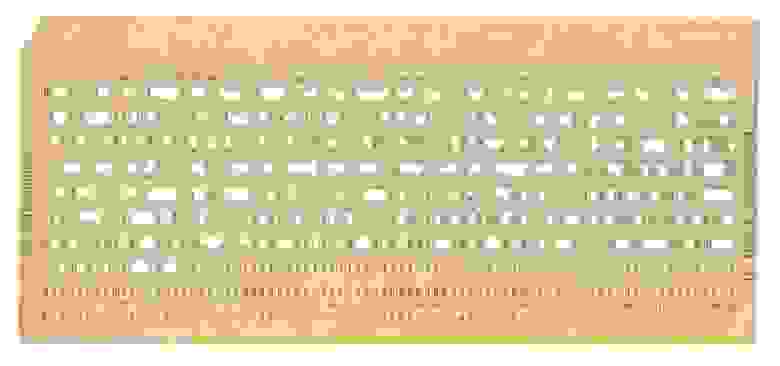

От перфокарт и магнитных лент к современным ЦОДам

Инженерные умы пытались придумать универсальный метод обработки и хранения информации еще с 17-го века. Блез Паскаль, в частности, заметил, что если вести вычисления в двоичной системе счисления, то математические закономерности позволяют привести решения задач в такой вид, который делает возможным создание универсальной вычислительной машины. Его мечта о такой машине осталась лишь красивой теорией, однако, спустя века, в середине 20-го века, идеи Паскаля воплотились в железе и породили новую информационную революцию. Некоторые считают, что она все еще продолжается.

То, что сейчас принято называть «аналоговыми» методами хранения информации, подразумевает, что для звука, текста, изображений и видео использовались свои технологии фиксации и воспроизведения. Компьютерная память же универсальна — все, что может быть записано, выражается с помощью нулей и единиц и воспроизводится с помощью специализированных алгоритмов. Самый первый способ хранения цифровой информации не отличался ни удобством, ни компактностью, ни надежностью. Это были перфокарты, простые картонки с дырками в специально отведенных местах. Гигабайт такой «памяти» мог весить до 20 тонн. В такой ситуации сложно было говорить о грамотной систематизации или резервном копировании.

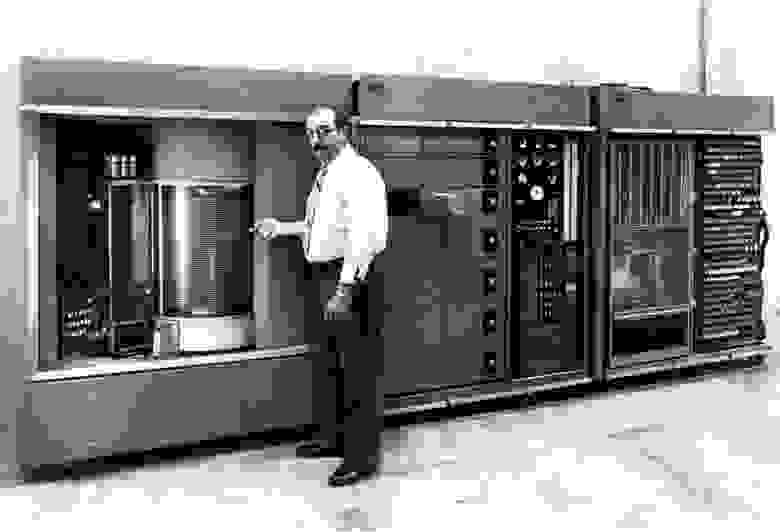

Компьютерная индустрия развивалась стремительно и быстро проникала во все возможные области человеческой деятельности. В 50-х годах инженеры «позаимствовали» запись данных на магнитную ленту у аналоговой аудио и видеозаписи. Стримеры с кассетами объемом до 80 Мб использовались для хранения и резервного копирования данных вплоть до 90-х годов. Это был неплохой способ с относительно продолжительным сроком хранения (до 50 лет) и небольшим размером носителя? Кроме того, удобство их использования и стандартизация форматов хранения данных ввела понятие резервного копирования в бытовой обиход.

Один из первых жёстких дисков IBM, 5 МБ

У магнитных лент и систем, связанных с ними, есть один серьезный недостаток — это последовательный доступ к данным. То есть, чем дальше запись находится от начала ленты, тем больше времени потребуется для того, чтобы ее прочитать.

В 70-х годах 20-го века был произведен первый «жесткий диск» (HDD) в том формате, в котором он знаком нам сегодня — комплект из нескольких дисков с намагничивающимся материалом и головками для чтения/записи. Вариации этой технологии используются и сегодня, постепенно уступая в популярности твердотельным накопителям (SSD). Начиная с этого момента, в течении всего компьютерного бума 80-х формируются основные парадигмы хранения, защиты и резервного копирования информации. Благодаря массовому распространению бытовых и офисных компьютеров, не обладающих большим объемом памяти и вычислительной мощности, укрепилась модель «клиент-сервер». По началу «сервера» были по большей части локальными, своими для каждой организации, института или фирмы. Не было какой-то системы, правил, информация дублировалась в основном на дискеты или магнитные ленты.

Появление интернета, однако, подстегнуло развитие систем хранения и обработки данных. В 90-х годах, на заре «пузыря доткомов» начали появляться первые дата-центры, или ЦОД-ы (центры обработки данных). Требования к надежности и доступности цифровых ресурсов росли, вместе с ними росла сложность их обеспечения. Из специальных комнат в глубине предприятия или института дата-центры превратились в отдельные здания со своей хитрой инфраструктурой. В то же время, у ЦОД-ов кристаллизовалась своего рода анатомия: сами компьютеры (серверы), системы связи с интернет-провайдерами и все, что касается инженерных коммуникаций (охлаждение, системы пожаротушения и физического доступа в помещения).

Чем ближе к сегодняшнему дню, тем больше мы зависим от данных, хранящихся где-то в «облаках» ЦОД-ов. Банковские системы, электронная почта, онлайн-энциклопедии и поисковые движки — все это стало новым стандартом жизни, можно сказать, физическим продолжением нашей собственной памяти. То, как мы работаем, отдыхаем и даже лечимся, всему этому можно навредить простой утерей или даже временным отключением от сети. В двухтысячных годах были разработаны стандарты надежности дата центров, от 1-го до 4-го уровня.

Тогда же из космической и медицинской отраслей начали активно проникать технологии резервирования. Конечно, копировать и размножать информацию с тем, чтобы защитить ее в случае уничтожения оригинала люди умели давно, но именно дублирование не только носителей данных, но и различных инженерных систем, а также необходимость предусматривать точки отказала и возможных человеческих ошибок отличает серьезные ЦОДы. Например, ЦОД, принадлежащий к Tier I будет лишь ограниченную избыточность хранения данных. В требования к Tier II уже прописано резервирование источников питания и наличие защиты от элементарных человеческих ошибок, а Tier III предусматривает резервирование всех инженерных систем и защиту от несанкционированного проникновения. Наконец, высший уровень надежности ЦОДа, четвертый, требует дополнительное дублирование всех резервных систем и полное отсутствие точек отказа. Кратность резервирования (сколько именно резервных элементов приходится на каждый основной) обычно обозначается буквой M. Со временем требования к кратности резервирования только росли.

Построить ЦОД уровня надежности TIER-III, — это проект, с которым справится только исключительно квалифицированная компания. Такой уровень надежности и доступности означает, что, как инженерные коммуникации, так и системы связи дублированы, и дата-центр имеет право на простой только в количестве около 90 минут в год.

У нас в Safedata такой опыт есть: в январе 2014 года в рамках сотрудничества с Российским Научным Центром «Курчатовский Институт» нами был введен в эксплуатацию второй дата-центр SAFEDATA — Москва-II, который также отвечает требованиям уровня TIER 3 стандарта TIA-942, ранее же (2007-2010) мы построили дата-центр Москва-I, который отвечает требованиям уровня TIER 3 стандарта TIA-942 и относится к категории центров хранения и обработки данных с защищенной сетевой инфраструктурой.

Мы видим, что в IT происходит еще одна смена парадигмы, и связана она с data science. Обработка и хранение больших объемов данных становятся актуальны как никогда. В каком-то смысле, любой бизнес должен быть готов стать немного учеными: вы собираете огромное количество данных о ваших клиентах, обрабатываете их и получаете для себя новую перспективу. Для реализации таких проектов потребуется аренда большого количества мощных серверных машин и эксплуатация будет не самой дешевой. Либо, возможно, ваша внутренняя ИТ-система настолько сложна, что на поддержание ее уходит слишком много ресурсов компании.

В любом случае, для каких бы целей вам не понадобились значительные вычислительные мощности, у нас есть услуга «Виртуального ЦОДа». Инфраструктура как сервис — не новое направление, однако мы выгодно отличаемся целостным подходом, начиная от специфически ИТ-шных проблем, вроде переноса корпоративных ресурсов в «Виртуальный ЦОД», до юридических, таких как консультация по актуальному законодательству РФ в сфере защиты данных.

Развитие информационных технологий похоже на беспощадно несущийся вперед поезд, не все успевают запрыгнуть в вагон когда им предоставляется возможность. Где-то до сих пор используют бумажные документы, в старых архивах хранятся сотни не оцифрованных микрофильмов, государственные органы могут до сих пор использовать дискеты. Прогресс никогда не бывает линейно-равномерным. Никто не знает, сколько важных вещей мы в результате навсегда потеряли и какое количество часов было потрачено из-за до сих пор не вполне оптимальных процессов. Зато мы в Safedata знаем, как не допустить пустых трат и невосполнимых потерь конкретно в вашем случае.

Источник