Mse-Online.Ru

Основные способы орошения

Оросительную воду на полях можно распределять пятью способами: поверхностным, дождеванием, внутрипочвенным, капельным, мелкодисперсным.

Поверхностный способ полива имеет три разновидности: напуском по полосам, по бороздам и затоплением.

При поливе напуском вода движется тонким слоем по поверхности выровненных длинных полос и в процессе движения впитывается в почву.

При поливе по проточным бороздам вода впитывается в почву через дно и стенки борозд, в процессе движения, а по затопляемым бороздам она впитывается в состоянии покоя.

При поливе затоплением небольшой участок — чек, окруженный со всех сторон земляными валиками, наполняют слоем воды, которая, находясь в состоянии покоя, просачивается в почву.

Для поверхностного орошения характерны следующие особенности: поливы проводят периодически, запасы воды аккумулируются в верхних слоях почвы и расходуются в межполивные периоды; увлажняется только почва; возможно получить различные глубины увлажнения; большие колебания влажности почвы в период между поливами; после полива образуется почвенная корка на всей смоченной поверхности, которая снижает аэрацию, процессы нитрификации и увеличивает испарение с поверхности почвы. Плотная корка препятствует появлению всходов растений; поливная сеть (борозды, полосы) ухудшает условия работы сельскохозяйственных машин.

При дождевании поливы проводят периодически, вода аккумулируется в верхних слоях почвы; увлажняется не только почва, но и растения, что активизирует их физиологические процессы; глубина увлажнения почвы, как правило, меньше, чем при поверхностном орошении; можно давать частые поливы малыми поливными нормами и тем самым создавать более равномерный режим влажности почвы; дождевание более сильно влияет на микроклимат приземного слоя воздуха, чем поверхностное орошение; отсутствие поливной сети улучшает условия работы сельскохозяйственных машин и орудий.

Внутрипочвенное орошение позволяет получать только капиллярное увлажнение верхних слоев почвы; поддерживать определенную глубину увлажнения; значительно уменьшить испарение воды с поверхности почвы; обеспечить непрерывное водоснабжение растений; не стесняет работу сельскохозяйственных машин.

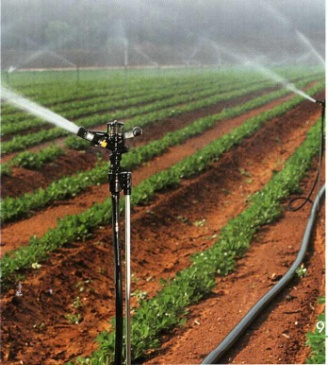

При капельном орошении вода непрерывно подается через капельницы каплями в почву к корням растений.

При мелкодисперсном (аэрозольном) орошении вода подается на поле периодически малыми дозами в виде очень мелких частиц и смачивает листья и стебли растений, снижая при этом температуру воздуха и растений. В жаркое время это повышает фотосинтез растений. Этот способ полива применяют в комплексе с другими способами полива.

Требования, предъявляемые к способам и технике поливов: равномерно распределять по площади и глубине корнеобитаемого слоя расчетное количество воды в необходимые сроки, обеспечивая в комплексе с агротехникой высокое плодородие почвы и получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур; исключать непроизводительные потери воды на просачивание в глубокие слои, на сбросы, испарение и обеспечивать высокий коэффициент использования воды (не менее 0,95-1); сохранять структуру почвы; предупреждать ее засоление и заболачивание; иметь высокую производительность труда на поливе, наибольшую механизацию и автоматизацию его; не препятствовать механизации сельскохозяйственных работ и рационально использовать орошаемые земли.

Применение того или иного способа полива зависит от сельскохозяйственной культуры, а также от почвенных, рельефных, гидрогеологических, климатических условий и уровня развития сельскохозяйственного производства.

Источник

Способы орошения

Орошение — один из видов водных мелиораций в зонах недостаточного и неустойчивого естественного увлажнения, направленный на предотвращение почвенной и частично атмосферной засух путём покрытия дефицита влажности. Основное назначение орошения: получение гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур независимо от складывающихся погодных условий за счёт управления водным и связанными с ним воздушным, тепловым, солевым, микробиологическим и питательным режимами в почве. Применяют орошение также для промывки почв, борьбы с атмосферной засухой, как средство против заморозков, для внесения с поливной водой минеральных и органических удобрений, а также химических средств защиты растений от болезней и вредителей. Количество воды, которое необходимо дать в течение вегетационного периода на 1 га орошаемых земель дополнительно к естественным запасам её в почве, чтобы получить запланированный урожай, называется оросительной нормой.

Е — общее водопотребление культуры, м 3 /га

У — запланированный урожай культуры, т/га,

Kв,- коэффициент водопотребления, м 3 /т — отношение суммарного расхода влаги в м 3 /га (т.е. расход на испарение из почвы плюс транспирация) к урожаю основной продукции в т/га,

Hос— количество осадков, выпавших за вегетационный период данной культуры, мм,

μ — коэффициент использования осадков;

Wн — запас влаги в расчетном слое почвы в начале вегетационного периода, м 3 /га;

Wк — то же в конце вегетационного периода, м 3 /га;

Wг — количество воды, поступающее в расчетный слой почвы по капиллярам от грунтовых вод за вегетационный период, м 3 /га.

Различают оросительную норму нетто (Mн) и оросительную норму брутто (Mбр ).

Оросительная норма нетто не учитывает потери воды на фильтрацию через стенки и дно каналов, на испарение, утечку через соединения труб и т.д., поэтому из источника орошения нужно брать воды больше на величину этих потерь.

Потери воды учитываются коэффициентом полезного действия (η) оросительных систем, который равен для закрытых 0,9-0,95 и открытых 0,6-0,8. Отсюда норма брутто определяется:

Поскольку потребность растений в воде на протяжении вегетационного периода неодинакова и частично удовлетворяется выпадающими осадками, оросительную норму следует подавать в засушливые периоды на поле не сразу, а частями.

Количество воды, которое необходимо подать на 1 га за один полив, называется поливной нормой (m) и определяется по формуле:

m = 100 h d (ßmax — ßmin), м 3 /га ,

h — глубина активного слоя почвы, м;

d — объемная масса расчетного слоя почвы, т/ м 3 ;

ßmax — влажность в % к массе сухой почвы,

ßmin — влажность в % к массе сухой почвы, соответствующая нижнему пределу увлажнения, т.е ßmin = (0,6/0,8) ßmax;

Поливные нормы и сроки полива сельскохозяйственных культур определяются графоаналитическим способом, разработанным акад.А.Н. Костяковым.

Выделяют четыре способа орошения, в зависимости от способа введения воды в почву:

Поверхностнымназываютспособ орошения, при котором вода распределяется по полю сплошным слоем или отдельными струями и поступает в почву под действием гравитационных и капиллярных сил. Поверхностный полив используется на уклонах не более 0,01-0,03. Севообороты при поверхностном поливе нельзя размещать на посадочных почвогрунтах при близком залегании грунтовых вод, на массивах с легкими и сильноводопроницаемыми почвами.

Поверхностное орошение делят на:

· полив по бороздам,

· полив по полосам,

По бороздам — вода подаётся в борозды и впитывается в почву главным образом капиллярным путём (через стенки и дно борозд). Поливные борозды (неглубокие канавы, расположенные на орошаемом поле параллельно друг другу) устраивают перед нарезкой каналов временной оросительной сети. Поливные борозды должны быть прямолинейными и иметь одинаковые глубину и поперечное сечение по всей длине. Различают два способа полива по бороздам: по проточным (сквозным) и по тупым (затопляемым) бороздам. При поливе по проточным бороздам воду подают небольшими струйками в каждую борозду. В процессе движения основная масса воды впитывается в дно и стенки борозд и увлажняет корнеобитаемый слой почвы. При поливе по тупым затопляемым бороздам подают более крупную струю воды в каждую борозду с расчетом быстрого их заполнения. Основная масса воды впитывается после заполнения борозд. Этот способ применяют преимущественно на участках с очень малыми уклонами в направлении борозд. По глубине различают 3 типа борозд: мелкие — глубина до 10 см, ширина поверху 25—30 см; среднеглубокие — глубина 12—15 см, ширина 30—35 см; глубокие — глубина 18—25 см, ширина 35—40см. Расстояние между бороздами зависит от типа почвы, размера поливной струи и нормы полива. Для легких суглинистых почв расстояние между бороздами делают обычно 0,5—0,6 м, средних суглинистых — 0,6—0,8 м и глинистых — 0,8—1 м. На глинистых и тяжелосуглинистых почвах влага распространяется в глубину и в стороны примерно одинаково, на легких — больше в глубину. Так же существует полив по кольцевым бороздам. Такой полив проводят по бороздам, расположенным вокруг штамба дерева или куста. Заполнение водой и расстояние между бороздами такие же, как и для тупых борозд. После полива, когда вода впитается в почву, борозды заваливают сухой почвой (с гребней). Этим устраняются испарение влаги и образование корки по периметру борозды.

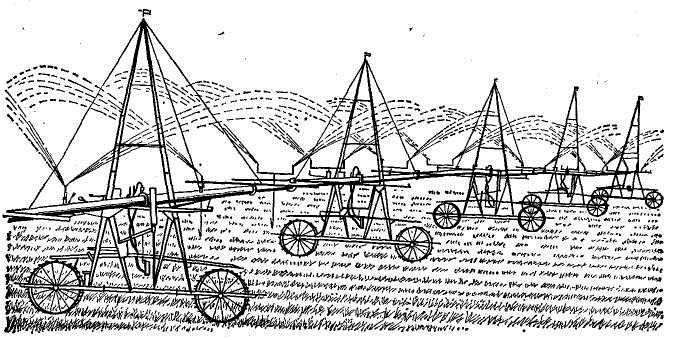

При поливе напуском по полосам вода из выводной борозды подаётся [подается] на полосу орошаемой площади и распределяется по ней самотёком. Орошение по полосам [самотеком;] применяют для культур сплошного сева (зерновые, травы), а также как влагозарядковый и предпосевной полив. Поливной участок разбивают земляными валиками высотой 20 — 30 см в направлении максимального уклона. Ширина узких полос 1,3 — 4,2 м, широких 20 — 30 м, длинных полос 150 — 500 м, уклон 0,002 — 0,008, расход воды 50 — 200 л/с. На хорошо спланированных участках без поперечного уклона применяют полив с головной подачей воды, когда она из временного оросителя непосредственно поступает в голову полосы; при сложном микрорельефе в условиях плохо спланированной площади и даже с небольшим уклоном в поперечном направлении применяют полив с боковой подачей воды, когда она поступает в выводные борозды, а из них в полосы. Для механизации полива применяют поливные агрегаты и передвижные трубопроводы.

При поливе затоплением на орошаемом участке, огражденном со всех сторон валиками, создают сплошной слой воды (от 5 до 25 см), постепенно впитывающийся в почву. Полив затоплением применяют при орошении трав, риса,иногда кукурузы и культур рисового севооборота, а также как промывной полив на засоленных землях.

Подпочвенное орошение – это способ орошения, при котором вода поступает по капиллярам непосредственно в корнеобитаемый слой почвы из системы подпочвенных увлажнителей (керамических труб с открытыми стыками или пористых, кротовых дрен), а поверхностные горизонты увлажняются за счет восходящего капиллярного передвижения влаги. Для проведения подпочвенного орошения строят специальные системы с оросительной сетью из трубопроводов или используют осушительные системы, которые оборудуют шлюзами. На каналах шлюзы закрывают весной при спаде паводка (предупредительное шлюзование) или периодически летом (увлажнительное шлюзование). В последнем случае в систему обязательно подаётся вода из водоисточника, т.к. летнего стока для увлажнения недостаточно. При закрытых шлюзах сток прекращается, и почва увлажняется путём инфильтрации воды из каналов и дрен. Техника подпочвенного орошения позволяет полностью автоматизировать процесс полива.

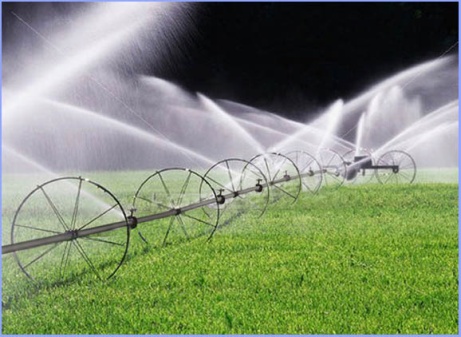

Дождевание — способ орошения, при котором оросительная вода под напором выбрасывается дождевальными машинами или установками в воздух, дробится на капли и падает на растения и почву в виде дождя. Дождевание применяют для вегетационных, освежительных, подкормочных и утеплительных поливов, поливов в борьбе с сорняками и др. Его широко используют при выращивании овощных, технических, кормовых, зерновых и плодово-ягодных культур, особенно в зоне неустойчивого увлажнения. Наиболее эффективно дождевание на фоне осенней влагозарядки почвы. В засушливые годы дождевание даёт большую прибавку урожая в нечернозёмной зоне и даже на севере (например, под Якутском). В Прибалтике дождеванием орошают сенокосы и пастбища. Оросительные нормы при дождевании обычно несколько ниже оросительных норм при поверхностных поливах. При поливе дождеванием оросительная система состоит, из водоисточника, насосной станции с двигателем, водопроводящей сети каналов, гидротехнических сооружений, дождевальной техники.

Оросительные системы бывают:

На стационарных системах насосная станция, водопроводящая сеть и гидротехнические сооружения имеют постоянное местонахождение (не передвигаются). Трубопроводы заложены в земле, на поверхность вводятся лишь гидранты (краны) от закрытых трубопроводов, к которым подключаются дождевальные машины и установки.

На полустационарных оросительных системах насосная станция и магистральный трубопровод занимают неподвижное положение, а распределительные трубопроводы и подключаемые к ним дождевальные машины и установки перемещаются по орошаемой площади. В процессе производства полива машина может или медленно двигаться вдоль временного оросителя, или работать позиционно, т. е. полив некоторую площадь из одной точки, затем переместиться в другую и т. д., пока не будет произведено орошение всей необходимой территории. Дождевальные машины, работающие на открытой сети, в конструктивном отношении отличаются большим разнообразием, но наибольшее распространение имеют агрегаты, состоящие из гусеничного трактора со смонтированными на нем насосом и дождевальной установкой того или иного типа, непосредственно разбрызгивающей воду.

Передвижные оросительные системы применяют для полива небольших участков, расположенных вблизи водоисточников. Их оросительная сеть состоит из быстроразборных трубопроводов и передвижной насосной станции.

Проектирование оросительной сети.

Оросительную сеть проектируют так, чтобы она обеспечивала подачу требуемого количества воды в заданные сроки на поля, занятые сельскохозяйственными культурами. Источником воды для орошения может служить река, озеро, водохранилище, канал. Водозаборное сооружение на источнике устанавливается таким образом, чтобы длина магистрального трубопровода, подающего воду от насосной станции к орошаемому участку, была минимальной. Внутри севооборотного участка вода распределяется с помощью распределительных и поливных трубопроводов, оборудованных соответствующей запорно-регулирующей арматурой. В зависимости от применяемых дождевальных машин, оросительная сеть может быть открытой, закрытой и комбинированной. Перед проектированием оросительной сети необходимо оценить правильность выбора дождевальной машины.

Возможность применения той или иной машины для полива севооборотного участка зависит от:

-топографических и климатических условий;

-технических характеристик дождевальной машины;

-результата сопоставления средней интенсивности дождя с впитывающей способностью почвы;

-соответствия высоты, на которой расположен поливной трубопровод, высоте сельскохозяйственных растений.

При капельном орошении вода по разветвленной сети пластмассовых трубочек подается через капельницы непосредственно к каждому растению. Капельные линии подразделяют на капельные трубки и капельные ленты. В первом случае имеют в виду цельные полиэтиленовые трубки диаметром от 16 до 20 мм, с толщиной стенки от 100 микрон до 2 мм с прикрепленными к ним капельницами (наружными, накладными или интегрированными — встроенными внутрь). Лентами же называют капельные линии, изготовленные из полоски полиэтилена, сворачиваемой в трубку и склеенной или сваренной термическим способом. При склейке/сварке внутри шва оставляют свободными от клея/сварки микропространства, которые в свою очередь образуют необходимые компоненты капельницы — фильтрующие отверстия, лабиринт превращения ламинарного потока в турбулентный. Капельное орошение можно использовать в любом месте, где растениям необходима вода, например, в садах, огородах, теплицах, на фермах. Это оросительная система, в которой используются высокие технологии. Не оказывая никакого давления на растения при отсутствии влаги, вода подается с частыми интервалами на корни растений. Таким образом, минимизируются эксплуатационные расходы, увеличиваются урожаи и сохраняется состав почвы. Для капельного орошения требуется различное оборудование: насосная установка для перекачивания воды от источника к месту орошения, основной трубопровод, подсоединенный к насосу, второстепенная линия и трубы капельного орошения с капельницами внутри, установленные сбоку. Кроме этого, вода содержит множество частиц при перекачке от источника. Песок, осадочные минералы и плавающие частицы начинают собираться внутри тонкоканальной капельницы и в скором времени забивают ее. Для того, чтобы предотвратить это, на систему необходимо установить гидроциклоны и фильтры перед применением оросительных труб. Фильтры необходимо регулярно очищать. Очищенная вода обеспечивает более долгий срок службы труб.

Для точного расчета системы необходимо учитывать следующие данные:

-Схема участка (размеры; расположение водозабора; направление рядов (север-юг).

-Характеристика водозабора (открытый водоем, скважина, магистраль), характер оросительной воды.

-Характеристика почвы (тип и ее анализ).

-Перечень культур и характер их размещения на участке.

Основные достоинства капельного способа орошения:

-Значительная экономия поливной воды по сравнению с обычными способами полива на 50% и более.

— Снижение потерь воды на фильтрацию и испарение.

-Отсутствие поверхностного стока и водной эрозии.

-Уменьшение сорняковой растительности, следовательно, и непроизводительного расхода воды из междурядий.

-Оптимальное и устойчивое увлажнение корнеобитаемого слоя в периоды роста и развития растений.

-Возможность локального в небольших дозах внесения удобрений вместе с водой.

-Возможность уплотнения посевов культур.

-Отсутствие подъема грунтовых вод и опасности вторичного засоления.

-Возможность использования для орошения минерализованной и в частности морской воды.

-Возможность применения на малоразвитых почвах с близким залеганием песка и галечника, где не требуется проведения планировки.

Источник