- Разбивочный угол при использовании графического способа подготовки данных

- Подготовка данных для разбивочных работ

- Лабораторная работа №6

- Тема: Геодезические работы при изысканиях, проектировании и при перенесении проектов горизонтальной и вертикальной планировки на местность. Инженерные изыскания

- 1. Виды инженерных изысканий

- 2. Производство топографических съемок

- 3. Геодезические работы при проектировании

- 4. Способы подготовки проектных данных

- 5. Элементы разбивочных работ

- 6. Подготовка геодезических данных и перенесение проектных точек сооружений на местность

Разбивочный угол при использовании графического способа подготовки данных

Подготовка разбивочных данных для выноса проекта сооружения в натуру может быть выполнена одним из трех способов: аналитическим, графическим и графоаналитическим. Рассмотрим графоаналитический способ.

Пусть требуется подготовить разбивочные данные для выноса в натуру точки А проектного сооружения Рис. 1. Вначале определяют графически на генеральном плане координаты точки А с учетом деформации бумаги.

Рис. 1. — Фрагмент генерального плана

Измеряют в сантиметрах расстояния а, в, с, е – от точки до линий сетки, затем выражают их в метрах в масштабе плана и подставляют в формулы (1)

Координаты двух пунктов М и N строительной сетки берут в качестве исходных и решают обратные геодезические задачи для направлений МА, NА, МN. В результате решения получают длины (горизонтальные проложения этих направлений) и их дирекционные углы – ?. Затем по разностям дирекционных углов вычисляют разбивочные углы ?М и ?N. По формулам (2) и (3) соответственно.

Составляют разбивочный чертеж в масштабе плана. На нем подписывают все значения линейных и угловых разбивочных данных для вынесения проекта на местность разными способами: прямоугольных координат, линейных и угловых засечек, полярных координат.

Источник

Подготовка данных для разбивочных работ

Методика подготовки данных для разбивочных работ и точность перенесения сооружений в натуру зависят в известной мере от метода проектирования. Однако во всех методах в той или иной мере присутствуют три способа подготовки данных для разбивочных работ: графический, аналитический и графоаналитический.

При графическом способе все сооружения размещают на генплане при помощи чертежных принадлежностей. В этом случае для получения разбивочных размеров координаты выносимых точек сооружений также снимают графически от пунктов строительной сетки на стройгенплане и по ним затем вычисляют углы и расстояния. Реже непосредственно измеряют длины линий с помощью циркуля-измерителя и масштабной линейки, а углы – с помощью транспортира. Погрешность

Из-за невысокой точности графический способ подготовки данных используется в случае, когда сооружения не связаны технологически или единым архитектурным замыслом, например, при внутриквартальной застройке, возведении отдельно стоящих сооружений.

При аналитическом способе все точки проекта задаются координатами, поэтому данные для разбивочных работ могут вычисляться с любой заданной точностью вне зависимости от масштаба генплана.

Аналитический способ подготовки данных трудоемок, поэтому на практике чаще пользуются комбинированным – графоаналитическим – способом, когда координаты точек задаются графически, а все остальные данные получают расчетным путем.

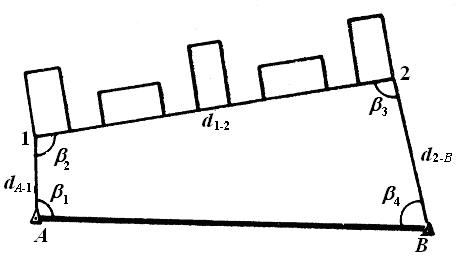

Рассмотрим последовательность вычисления углов и расстояний, используемых для плановой разбивки сооружений. Чтобы вынести полярным способом точку М (см. рис. 2.7), координаты АМ, ВМ которой заданы или сняты графически от ближайшего пункта 4А3B, необходимо вычислить расстояние от этого пункта до точки М и значение горизонтального угла между линией строительной сетки и направлением на точку М. В рассматриваемом случае величина этого угла равна значению дирекционного угла направления на точку М. По формулам обратной геодезической задачи находим

где 300 и 400 – координаты пункта 4А3B, м.

При графоаналитическом способе возникают случаи, когда в процессе подготовки данных вычисляют координаты отдельных точек проекта и только затем – разбивочные размеры (

затем по формулам обратной геодезической задачи находят дирекционные углы и длины других сторон полигона (кроме уже известной 1–2)

Значения горизонтальных углов вычисляют по разности дирекционных углов направлений, составляющих данный угол. Например,

Рис. 2.8. Способ проектного полигона

Высоты точек проекта задаются, как правило, аналитически, поэтому определение превышения сводится к вычислению разностей отметок проектной точки и пункта разбивочной сети (репера):

Вычисленные разбивочные размеры, используемые для построений и контрольных измерений, записывают на разбивочных чертежах. Предварительно на разбивочный чертеж переносят с генплана выносимые точки и оси сооружения, а также пункты разбивочной сети, от которых осуществляются построения и контрольные измерения.

Рекомендуемые способы разбивки, перечень геодезических приборов, точность разбивочных работ и условия обеспечения точности измерений указывают также на разбивочном чертеже или в пояснительной записке (см. табл. 2.2).

2.1.4. Расчет разбивочных элементов

для перенесения проектной линии в натуру

По сути разбивочные работы являются процессом, обратным топографической съемке. При топографической съемке характерные точки ситуации и рельефа переносятся с местности на план; в процессе разбивки, наоборот, запроектированное на топографическом плане сооружение должно быть перенесено на местность.

Разбивку, как очень ответственную работу в строительстве, выполняют в два этапа: сначала определяют положение главных осей, являющихся осями симметрии здания или сооружения, или основных осей, образующих контур здания или сооружения; затем от этих осей осуществляют детальную разбивку дополнительных и вспомогательных осей, конструктивных элементов и др.

Оси зданий и сооружений разбивают на местности от главной разбивочной основы, которой могут быть: существующие местные объекты, пункты плановой геодезической сети или пункты специальной сети (строительная сетка, линии регулирования застройки).

Источник

Лабораторная работа №6

Подготовка разбивочных данных для переноса проекта

сооружения в натуру (4 часа)

1. Выберите из табл. 10 по заданному преподавателем блоку вариантов значения а, в, с и е, прибавляя к а и с свой порядковый номер (например, для двенадцатого в блоке А: а = 6.62 см, в = 3.32 см, с = 3.12 см, е = 7.20 см ).

Подпишите координаты линий координатной сетки в соответствии с заданными координатами геодезических пунктов М и N. Эти пункты нанесите на план масштаба 1:1000, обозначьте на нём проектную точку А, длины линий d, дирекционные ?? и разбивочные ? углы (см. рис. 13).

2. Определите координаты проектной точки А с учётом деформации бумаги, на которой построен план. Для этого на реальном плане необходимо было бы измерить отрезки а, в, с и е и перевести их в метры (у Вас эти отрезки уже измерены, что составляет графическую часть подготовки данных, а всё остальное – аналитическая часть). Например: а = 5,64 см, в = 4,22 см, с = 3,50 см и е = 6,36 см, тогда искомые координаты точки А будут равны:

3. Оформите в тетради ведомость (табл. 11), в которой запишите решение трех обратных геодезических задач. Каждая задача решается по формулам:

где r и d – румб и горизонтальное проложение линии, у которой координаты конечной точки Х К , У К , а начальной точки – Х Н , У Н .

Внимание ! При определении DХ и DУ необходимо из координат конечной точки линии вычитать координаты начальной точки. Знаки при DХ и DУ указывают только на название румба и больше нигде не учитываются. Контролем вычислений является равенство значений d 1 и d 2 , полученных через DУ и DХ. За окончательное значение горизонтального проложения примите d ср среднее арифметическое, а по величине и названию румба вычислите дирекционный угол a каждого направления.

Источник

Тема: Геодезические работы при изысканиях, проектировании и при перенесении проектов горизонтальной и вертикальной планировки на местность. Инженерные изыскания

1. Виды инженерных изысканий

_______ Под инженерными изысканиями для строительства понимают комплексное изучение природных условий района строительства для получения необходимых данных, обеспечивающих разработку технически правильных и экономически целесообразных решений.

|

_______ Различают инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геодезические изыскания и др.

_______ Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.

_______ Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий является неотъемлемой частью договорной документации (контракта). Программа изысканий как внутренний документ организации, выполняющей изыскательские работы, включается в состав договора (контракта) по требованию заказчика.

|

_______ К составлению технического задания и программы на инженерно-геологические изыскания в сложных природных условиях следует привлекать (при необходимости) специализированные или научно-исследовательские организации, участвующие в составлении прогноза изменений инженерно-геологических условий на данном объекте.

_______ При гидрометеорологическом обосновании проектных решений для экологически опасных сооружений и градостроительной документации инженерно-гидрометеорологические изыскания следует выполнять в комплексе с инженерно-экологическими изысканиями.

Необходимость выполнения отдельных видов гидрологических и метеорологических работ, их состав и объем следует устанавливать в программе инженерных изысканий на основе технического задания заказчика в зависимости от вида и назначения сооружений, их уровня ответственности, стадии проектирования, а также сложности гидрологических и климатических условий района (площадки, трассы) строительства и степени их изученности.

_______ Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для обоснований инвестиций в строительство должен содержать материалы, позволяющие оценить по каждому из рассматриваемых вариантов размещения объекта строительства:

• возможность воздействия на намечаемый объект строительства (трассу линейного сооружения) опасных гидрометеорологических процессов и явлений (ураганных ветров, гололеда, селевых потоков, снежных лавин и т.д.);

• возможность затопления территории (либо части ее), намечаемой для размещения объекта (трассы) строительства, с определением ориентировочных границ затапливаемого участка; подверженность территории ледовым воздействиям и формы их проявления;

• наличие и характер деформационных процессов, их направленность, интенсивность и возможность воздействия на площадку (трассу) строительства.

_______ Инженерно-экологические изыскания выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки. Целью служит предотвращение, минимизация или ликвидация вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий, а также сохранение оптимальных условий жизни населения.

Инженерно-экологические изыскания и исследования выполняются в соответствии с установленным порядком проведения проектно-изыскательских работ для поэтапного экологического обоснования намечаемой хозяйственной деятельности.

_______ Инженерно-геодезические изыскания выполняются в процессе всего существования любого сооружения.

Можно выделить четыре основных этапа , имеющих отношение к инженерным сооружениям:

• изыскания,

• проектирование,

• строительство,

• эксплуатация.

_______ Геодезические работы предполагают :

• инженерно-геодезические изыскания,

• инженерно-геодезическое проектирование,

• инженерно-геодезические работы по разбивке и строительству сооружений и исполнительные съемки,

• инженерно-геодезические работы по изучению деформаций сооружений в процессе эксплуатации.

_______ Инженерно-геодезические изыскания ( ИГИ ) включают :

• развитие геодезических сетей для обеспечения геодезических работ при строительстве;

• производство топосъемок для обеспечения строительства топографическими материалами (планами, картами).

_______ Геодезическая основа

а) в плановом отношении:

• пункты ГГС 1–4–го классов,

• геодезические сети сгущения I–II–го разрядов,

• пункты съемочного обоснования.

б) в высотном отношении:

• реперы и марки государственно нивелирной сети 1–4-го классов;

• пункты геодезических сетей сгущения;

• точки съемочного обоснования, высоты которых определены геометрическим или тригонометрическим нивелированием.

|

_______ Количество пунктов геодезических сетей всех видов может быть недостаточным для ведения геодезических работ во время строительства. Поэтому, как правило, в районе строительства создается специальная геодезическая сеть.

_______ Плановые и высотные опорные сети создают в соответствии с заранее разработанным проектом производства геодезических работ (ППГР). При составлении этого проекта собирают сведения, относящиеся к опорным геодезическим сетям во всех организациях, производящих работы на территории города или поселка в районе строительства; в территориальных инспекциях Федеральной службы геодезии и картографии России, управлениях (отделах) по делам строительства и архитектуры; краевых, областных и городских администрациях; изыскательских и проектно-изыс- кательских организациях.

_______ По собранным материалам составляют схему расположения пунктов ранее выполненных опорных геодезических сетей всех классов и разрядов в пределах территории предстоящих работ.

_______ В инженерно-геодезической практике достаточно часто встречаются случаи, когда сеть создается заново, даже при наличии близкорасположенных пунктов ранее созданных сетей. Это делается для обеспечения повышенной точности определения взаимного положения пунктов.

_______ Инженерно-геодезические сети обладают следующими характерными особенностями :

• часто создаются в условной системе координат с привязкой к государственной системе координат;

• форма сети определяется обслуживаемой территорией или формой объектов, группы объектов;

• имеют ограниченные размеры, часто с незначительным числом фигур или полигонов;

• длины сторон, как правило, короткие;

• условия наблюдений, как правило, неблагоприятные;

• к пунктам сети предъявляются повышенные требования по стабильности положения в сложных условиях их эксплуатации.

_______ Наиболее удобным видом такой сети является строительная сетка .

Стороны сетки располагают параллельно основным осям сооружения. Длина сторон – 50–200 м .

|

|

_______ Вершины строительной сетки закрепляются железобетонными монолитами . В верхней части бетонируется металлическая пластина с нанесенным центром. Координаты вершины обычно высчитываются в условной системе координат. Один из пунктов (обычно юго-западный) выбирают за начало координат так, чтобы координаты всех точек были положительными. Для определения отметок пунктов строительной сетки по ним прокладывают ходы нивелирования 3–4-го классов. Строительная сетка создается обычно при строительстве крупных промышленных объектов. При проектировании и строительстве объектов в городах в качестве пунктов геодезической сети могут служить точки, закрепляющие красные линии застройки.

_______ Красная линия – черта, за которую не должны выступать здания или части здания в сторону улицы или проезда.

|

_______ Красные линии задаются проектом, выносятся на местность относительно пунктов геодезической сети и закрепляются надежными знаками.

2. Производство топографических съемок

_______ При отсутствии топографических материалов (карт, планов) на район строительства выполняют топосъемку .

_______ На стадии предварительных изысканий при выборе площадки для строительства используют карты следующих масштабов: 1:5000 , 1:2000 , 1:500 .

|  |  |

3. Геодезические работы при проектировании

_______ При проектировании строящихся объектов обычно составляют генеральный план .

_______ Генеральный план представляет собой документ (топографический план), на котором показаны существующие и намеченные для строительства здания и сооружения.

|

_______ В зависимости от назначения различают:

• генеральный план проектируемой застройки (проектный генплан),

• строительный генплан,

• исполнительный генплан.

_______ На строительном генплане дополнительно показывают временные здания и сооружения, необходимые для строительства, размещение механизмов, стройматериалов, и т.д. Размещение на генплане зданий, сооружений и объектов благоустройства называют планировкой .

|

_______ Размещение сооружений в плане называют горизонтальной планировкой .

|

Размещение сооружений по высоте, а также организацию рельефа земной поверхности называют вертикальной планировкой .

|

_______ Для перенесения проекта сооружения с проектного генплана на местность составляют разбивочные чертежи . На эти чертежи наносят все данные, необходимые для перенесения проекта на местность.

|

4. Способы подготовки проектных данных

_______ На разбивочных чертежах показываются координаты проектных точек сооружения, а также углы и линии , определяющие положение этих точек относительно пунктов геодезической сети.

_______ В качестве проектных точек выбираются точки, определяющие положение главных осей сооружения.

_______ Существует три способа подготовки проектных данных:

• графический,

• графоаналитический,

• аналитический.

_______ При графическом способе все проектные данные (координаты, углы, линии) определяются графически на генплане с помощью циркуля-измерителя, поперечного масштаба и транспортира. Точность полученных данных зависит от масштаба.

|

|

|

_______ К – графическая точность определения длины (принять 0,2 мм );

_______ М – знаменатель масштаба.

_______ Например, для масштаба 1:1000 ошибка в определении длины линии (∆d) будет равна:

|

_______ Ошибка измерения угла примерно 0,1 º = 6 ‘ .

_______ Способ простой, но точность его невелика.

_______ При графоаналитическом способе часть проектных данных определяется графически, а часть – аналитически. При этом внутренние габариты определяются точнее.

|

|

_______ При аналитическом способем все данные определяются аналитическим путем.

Координаты А и В определяются из результатов привязки.

|

_______ Необходимые данные для разбивочных работ (чертежей), определяются из решения обратных данных.

5. Элементы разбивочных работ

_______ Первые два вида работ выполняются при плановой разбивке сооружений, два других – при разбивке сооружений по высоте и при вертикальной планировке местности.

5.1. Построение на местности проектной линии

_______ При построении проектной линии проектом задается горизонтальное проложение d .

|

_______ Длина линии D вычисляется по следующей формуле:

, , |

_______ где Δ – сумма поправок.

5.2. При измерении длинны линии D вводятся следующие поправки:

• поправка за наклон линии (всегда вводится со знаком +):

|

• поправка за компарирование:

|

• поправка за температуру:

|

5.3. Построение на местности проектного угла

|

Порядок выноса проектного угла

• Установить в рабочее положение теодолит в точке M .

• Открепить алидаду и совместить с лимбом на нулевом отсчете, закрепить алидаду.

• Открепить лимб и навести трубу на точку N , закрепить лимб.

• Открепить алидаду и отложить заданный угол, провешивать по направлению, получить точку А1 .

• Поменять круг и выполнить те же действия при другом круге, получить точку А2 .

• Расстояние между точками А1 и А2 поделить пополам и поставить точку А .

• Для контроля измерить отложенный угол полным приемом.

5.4. Вынесение на местность проектной отметки

|

Порядок выноса проектной отметки

• Установить нивелир между репером и предполагаемой точкой В .

• Произвести отсчет «а» по рейке, стоящей на репере.

• Вычислить отсчет «b» по формуле

. . |

• В точке В забить кол так, чтобы отсчет по рейке, установленной на нем, был равен b .

5.5. Построение на местности линии заданного уклона

|

6. Подготовка геодезических данных и перенесение проектных точек сооружений на местность

_______ Проектными точками называют точки, определяющие положение главных осей.

_______ Координаты этих точек при подготовке данных должны быть известны.

_______ Существует несколько способов вынесения проектных точек на местность :

• способ прямоугольных координат,

• полярный,

• способ угловых засечек,

• способ линейных засечек,

• способ створных засечек (створов).

_______ Способ выбирается в зависимости от имеющейся на местности геодезической сети и расположения зданий (сооружений).

6.1. Способ прямоугольных координат

_______ Является наиболее удобным и простым способом. Применяется при разбивке здания от строительной сетки или от красной линии застройки.

|

Например, задано:

|

_______ Вычисляем:

P-m = 440-400=40м;

P-n = 535-400=135м;

n-g = 65м (контроль).

Диагональ : mA = nB = 520,00 – 500,00 = 20 м.

_______ Вычисляем диагонали, устанавливаем и центрируем теодолит в точке Р (оптический отвес mЦ. ≈ 1 мм ) и трубу наводим на точку q . По направлению визирного луча откладываем Рm и n . Точки m и n закрепляем колышками (если колышек деревянный, то в его центр по теодолиту забивают гвоздь).

_______ Устанавливаем теодолит в точке m и n , построив прямой угол откладываем расстояния mА и mС . Аналогичная работа выполняется в точке n . Для контроля разбивки здания промеряются расстояния AB и CD .

_______ Обязательно промеряются длины диагоналей и сравнивают их с вычисленными значениями.

_______ При разбивке проектных точек способом прямоугольных координат от красной линии застройки работы выполняется аналогично.

|

6.2. Вынос проектных точек полярным способом

_______ Применяется при вынесении проектных точек от пунктов геодезической сети. Подготовка геодезических данных для вынесения проектных точек основана на решении обратных геодезических задач .

|

_______ Для подготовки геодезических данных для вынесения проектных точек А и В необходимо вычислить углы β1 и β2 и расстояния d1 и d2 .

|

_______ Положение на местности проектных точек А и В находят путем построения проектных углов β1 и β2 и проектных расстояний d1 и d2 с помощью теодолита и рулетки. После вынесения точек А и В измеряют расстояние АВ и сравнивают с проектным.

_______ В точках А и В теодолитом откладывают прямые углы и, отложив ширину здания а , получают точки С и D .

_______ Для контроля промеряют сторону CD и диагонали AD и CB , которые вычисляют заранее.

6.3. Вынесение проектных точек способом угловой засечки

_______ Применяется в тех случаях, когда линейные измерения от исходных точек до определяемых выполнить нельзя. Способ более трудоемкий.

|

|

_______ Аналогичные вычисления выполняют для точки В . Полученные углы строят в точках 1 и 2 и по направлению визирного луча ставят колышки q , m и n . Натянув между колышками шнуры, в их пересечении находят точку А . Остальное аналогично полярному способу.

6.4. Вычисление проектных точек способом линейной засечки

_______ Способ применяется в тех случаях, когда расстояние от исходных точек до определяемых меньше длины мерного прибора.

_______ Этот способ самый нетрудоемкий.

|

Вычисляют:

|

_______ Разбивку легко выполнить двумя лентами (рулетками). Так как при этом способе расстояния допускаются короткие, разбивку обычно выполняют со вспомогательных точек .

|

_______ Координаты этих точек ( а и в ) предварительно вычисляются.

6.5. Вынесение проектной точки способом створной засечки (створов)

_______ Положение точки определяется пересечением двух створов (осей) , закрепленных на местности.

|

_______ Створы обычно задаются теодолитами или проволоками.

_______ В качестве документа для производства разбивочных работ используется разбивочный чертеж . На этом чертеже показывается положение сооружения, точек геодезической сети и приводятся все геодезические данные для переноса сооружения на местность.

Источник