Детальная разбивка строительной сетки способом редуцирования

Опираясь на вынесенные исходные направления, на местности разбивают строительную сетку с точностью 1:2000 при помощи теодолита и мерной ленты. Закрепляем пункты временными знаками. Определяем координаты пунктов строительной сетки и сравнивают их с проектными значениями. Определяют элементы редукции, на которые необходимо сместить каждый пункт предварительно разбитой сетки

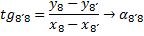

|

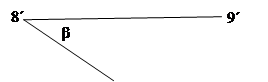

На рисунке т.8` и 9`- временный знак, т. 8- проектное положение пункта.

Устанавливаем теодолит в 8`, ориентируем на т. 9`, откладываем угол β и вдоль полученного направления откладывают расстояние S, получают точку 8.

После редуцирования пункты строительной сетки закрепляют постоянными знаками и производят контрольные измерения. Угловые- в шахматном порядке, ˂90̊ ±20ʺ. Линейные- выборочно, на 100м- 1см.

Этот способ более трудоемкий, но точность выше и используется на больших территориях.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Редуцирование пунктов строительной сетки

Геодезическая строительная сетка

Геодезическая строительная сетка является одним из более национальных видов обоснования при строительстве промышленных и гражданских сооружений.

ГССН применяется в качестве

1. Планового и высотного обоснования, для выноса в натуру основных осей сооружения.

2. В качестве плановой и высотной основы исполнительных съемок, проводимых в ходе строительства и после его завершения.

3. Применяется для проектирования генерального плана промышленных и гражданских сооружений.

4. Применяется для решения задач горизонтальной и вертикальной планировки.

Геодезическая строительная сетка имеет преимущества перед другими видами планового обоснования, а именно:

1. При наличии строительной сетки разбивочные работы выполняются с одинаковой точностью на всей территории строительной площадки.

2. Значительно упрощается подготовка данных для разбивочных работ.

З. Упрощается процесс переноса проекта в натуру, так как можно применять простые методы (способ прямоугольных координат, линейные засечки).

4.В целях контроля любая точка сооружения может быть вынесена дважды от разных точек и сторон.

5. Пункты строительной сетки можно использовать для других геодезических работ, например, исполнительных съёмок.

Формы и размеры

Геодезическая сетка представляет собой систему квадратов или прямоугольников покрывающих строительную площадку, в вершинах которых расположены опорные пункты. Направление осей выбирают параллельно основным осям инженерных сооружений. Длину струны квадрата принимают от 100 до 500 метров. В зависимости от типа строящегося объекта и назначения. Наибольшее распространение получила сетка с длиной стороны 200х200 метров. Для установки технологического оборудования применяют сетку с 10-20 метров.

Система координат ГССН.

Для удобства составления разбивочных чертежей и ведения геодезических работ, пункты сетки вычисляют в условной системе координат. Но для выполнения съемочных работ. Законченного строительства объекта ,необходимо иметь координаты пунктов ГССК, в местной или государственной системе координат. Для этого для пунктов местной или государственной сети координаты передают на пункты строительной сети и производят их перевычисление.

Редуцирование пунктов строительной сетки

Детальную разбивку сетки, т.е. построение на местности сетки квадратов, можно выполнять различными способами. При большой площади строительной площадки применяют способ редуцирования, который обеспечивает высокую точность получения координат пунктов строительной сетки. Отисходных направлений разбивают сетку квадратов с точностью 1:2000 и закрепляют их вершины временными знаками. По этим пунктам прокладывают полигонометрические ходы, уравнивают их и получают исполнительные координаты. Сравнивая их значения с проектными, находят величины редукций (поправок), на которые перемещают каждый пункт сетки. Редуцирование выполняется с точностью ± 3 мм. После редуцирования пункты геодезической строительной сетки закрепляют постоянными знаками и выполняют контрольные измерения. Если ошибок не обнаружено, то координаты пунктов строительной сетки принимают равными проектным.

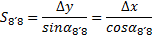

А) Схема редуцирования пунктов строительной сетки

Б) закрепление пункта постоянным знаком

1. Одной из вершин, присваивается условные координаты, остальные должны быть положительными или кратные 100 м. рекомендуется ЮЗ углу придать начальные координаты 0.0 и считать его за начальный пункт сетки. Координатные оси обозначать буквами (Х/А- ось абсцисс, У/В- ординат).

2. Направление А и В совместить с основными осями сооружения.

3. Пунктам сетки присвоить порядковую нумерацию. Для обозначения № пункта к буквам А и В добавить индекс указывающий число сотен метров по оси Х и У (4А/6В). Будет указывать координаты Х-400, У-600.

4. Для точек координаты которых не кратны 100м, запись их обозначения производят подобно пикетажным .

Источник

Способы детальной разбивки строительной сетки

От вынесенного и закрепленного в натуре исходного направления и выполняют разбивку всей строительной сетки. Для этого используют один из двух основных способов: осевой способ и способ редуцирования

Осевой способ

При осевом способе (иногда его называют способом точного построения элементов) сетку сразу строят на местности с расчетной точностью путем точного отложения проектных элементов. Найденные точки тут же закрепляют постоянными знаками. Выполнив затем между центрами этих знаков точные угловые и линейные измерения, определяют их фактические координаты. Вследствие накопления ошибок они могут оказаться не кратными длинам сторон сетки. С целью корректирования к головке знака приваривают стальную пластинку 10х10 или 15х15 см. Однако и в этом случае, при больших размерах площадки, даже сдвинув центр к краю пластинки, можно не добиться получения проектных координат, что сведет на нет все достоинства строительной сетки. Поэтому применение осевого способа ограничено. В то же время он обладает тем достоинством, что все пункты сетки сразу же закрепляются постоянными знаками. Рассмотрим технику применения этого способа.

При разбивке строительной сетки этим способом стремятся вынести два взаимно перпендикулярных начальных направления АВ и АС, пересекающихся примерно в середине площадки (рис.39).

Рисунок 39 — Разбивка строительной сетки осевым способом

Поскольку точки А, В и С выносят на основании графических данных, угол ВАС может значительно отличаться от прямого. Его измеряют 2 — 3 приемами теодолитом типа Т2 и определяют отклонение от прямого:

где b — измеренное значение угла.

После этого вычисляют поправки в положение точек В и С:

причем расстояния SAB и SAC достаточно знать с точностью до метра. Сместив точки В и С на вычисленные поправки, получают две взаимно перпендикулярные оси АВ и АС (отсюда и название способа). Вдоль этих осей откладывают в створе по теодолиту отрезки, равные принятым длинам сторон сетки.

Измерения выполняют точными приборами с учетом всех поправок (метеоусловия, компарирование, наклон). Для этой цели можно использовать компарированные ленты с измерением по кольям или точные оптически дальномеры. Весьма эффективны электронные тахеометры, снабженные микропроцессорами, позволяющие быстро вычислять горизонтальные проложения с учетом всех поправок. Закончив разбивку по осям в точках D, Е, F и G, строят на них прямые углы и продолжают разбивку по периметру сетки. Вследствие накопления ошибок на стыках линий периметра в точках М, N, О и Р будут образовываться невязки. Их величины характеризуют точность работ. Для ослабления ошибок разбивки перемещают несколько точек, ближайших к угловым. После этого временные знаки по всеми периметру заменяют постоянными. Затем, по створам между соответствующими точками периметра и осей разбивают и закрепляют все внутренние точки в полигонах АDPЕ, АЕNF, АFМG и AGOD.

Для определения окончательных координат выполняют точные измерения, для чего прокладывают полигонометрические ходы, либо используют другие методы.

Применение осевого способа имеет смысл на небольших площадках или там, где точность разбивочных работ невелика и отступлением координат пунктов от проектных значений в пределах 3 — 5 см можно пренебрегать.

Для проектирования и выполнения разбивочных работ удобнее иметь такую сетку, координаты пунктов которой практически не отличаются от проектных, чего можно достичь при построении ее способом редуцирования.

Поскольку способ редуцирования получил наиболее широкое распространение при разбивке строительных сеток вообще, а на больших промышленных площадках исключительно он и используется, дальнейшее рассмотрение строительных сеток в основном на него и ориентировано, хотя основные схемы построения и математической обработки сетей могут быть использованы и при применении осевого способа.

Способ редуцирования

При способе редуцирования сетку вначале выносят в натуру с точностью теодолитного хода и закрепляют временными знаками: деревянными столбами с гвоздем в торце, обозначающим центр; металлическими штырями или трубками на бетоне с накерненными центрами. Затем производят точные измерения, по результатам которых определяют фактическое положение временных пунктов. Из решения обратных задач между проектными и фактическими координатами пункта определяют данные для его смещения (редуцирования) в проектное положение. Найденную точку закрепляют постоянным знаком.

Рассмотрим технику редуцирования. Пусть пункту строительной сетки A12B6 соответствует временный пункт 27, для которого определены координаты х= 1199,032 и у=601,114 (рис. 40).

Рисунок 40 – Техника редуцирования

Дирекционный угол на смежный временный пункт 26- 270° 43’18». Из решения обратной задачи находим дирекционный угол редукции и ее линейный элемент:

а затем угловой элемент редукции:

b=310 59’19»-270° 43’18» = 40° 16′ 01″.

Установив теодолит в точке 27, ориентируют его по линии 27-26 и откладывают от нее угол b . По полученному направлению от точки 27 откладывают линейный элемент редукции S и закрепляют найденную точку колышком. Для контроля, установив на горизонтальном круге отсчет, равный дирекционному углуa27-26, открепляют лимб и визируют на точку 26. Закрепив лимб и открепив алидаду, устанавливают на горизонтальном круге отсчет, равный дирекционному углу редукции aР. Перекрестие сетки нитей должно проектироваться на торец закрепленного колышка. Для контроля S по рулетке отсчитывают несколько раз, смещая ее между отсчетами.

Окончательное положение отредуцированной точки закрепляют на торце колышка гвоздиком. При отложении линейного элемента редукции, в случае необходимости, вводят поправку за наклон со знаком плюс по формуле:

где h — превышение между временным и постоянным знаком.

Если временный знак сдвинут незначительно или редуцирование выполняется непосредственно на головке знака, то, зафиксировав на горизонтальном круге теодолита направление с временного знака на постоянный, натягивают от центра временного знака в коллимационной плоскости теодолита струну или леску, фиксирующую это направление на местности, и вдоль нее откладывают линейный элемент редукции.

Редуцирование — сравнительно простая операция, но чрезвычайно ответственная, так как ошибки приводят к неправильной установке постоянных знаков. Поэтому, лишь отредуцировав несколько знаков и проконтролировав их расположение в створе (или под прямыми углами), переходят к установке постоянных знаков. Для этого поступают следующим образом.

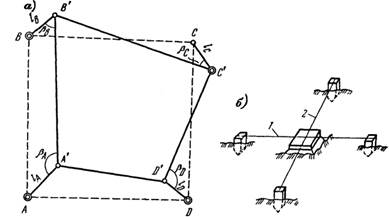

Рисунок 41 – Схема установки постоянных знаков

Колышками 1 — 2 и 3 — 4 с гвоздиками в центрах торцов закрепляют два взаимно перпендикулярных створа, пересекающихся над точкой А12В6 (рис. 41). После этого роют шурф или бурят скважину для постоянного знака. Установив его, натягивают между гвоздиками в торцах кольев струну или леску. Под пересечением створов 1 — 2 и 3 — 4 устанавливают центр постоянного знака. После бетонирования или трамбовки земли знаку дают несколько дней устояться (в случае бетонирования до полного схватывания бетона). Затем повторяют редуцирование и кернят центр пункта.

Способ редуцирования является основным при построении больших строительных сеток. Но он имеет существенный недостаток — до установки постоянных знаков возникает опасность повреждения временных, а постоянные знаки можно устанавливать только после того, как выполнены точные измерения, уравнены их результаты и вычислены элементы редукции. Поэтому работу нужно организовывать так, чтобы свести к минимуму разрыв во времени между установкой временных и постоянных знаков. Этого можно достигнуть, лишь быстро выполнив точные измерения и уравняв их результаты.

Источник