- Способы запоминания

- Содержание

- Способы запоминания информации

- Преднамеренное и непреднамеренное запоминание

- Механическое, аналитическое и мнемоническое запоминание

- Виды памяти по сенсорной модальности

- Условия эффективного запоминания

- В чём суть нашего подхода

- Общая характеристика памяти. Рациональные способы запоминания

- Общая характеристика памяти. Рациональные способы запоминания

- Образные методы запоминания текстовой и речевой информации

- Общая характеристика памяти. Рациональные способы запоминания

- Метод «Картинка»

- Пример запоминания текста с помощью метода «Картинка».

Способы запоминания

Содержание

Память — основа интеллекта, залог успешного обучения и карьерного роста. Крупные руководители, успешные предприниматели, известные учёные, художники, полководцы в большинстве имеют блестящую память и, как следствие, развитый интеллект.

Как и любые способности, хорошая память может быть дана человеку от природы. Дети, которые хорошо учатся в школе без особых усилий, — обладатели именно таких природных данных.

Но неверно думать, что если вам не посчастливилось иметь цепкую память, то с этим уже ничего не поделать. Навык быстро и прочно запоминать любую информацию можно сформировать в любом возрасте специальными техниками и регулярными активными тренировками. И наоборот, если не развивать природную память — как и любые другие способности — она теряет свой потенциал и в конечном счёте угасает.

Какие существуют методы тренировки памяти, читайте в нашей статье.

Способы запоминания информации

Про виды памяти мы уже подробно рассказывали, поэтому сейчас разберёмся, из каких «мышц» она состоит и как работает.

Преднамеренное и непреднамеренное запоминание

Другими словами — произвольная или непроизвольная память. Разница лишь в том, что произвольная память подчиняется нашей воле, когда мы заставляем себя что-либо запомнить, а непроизвольная память записывает информацию автоматически, и вам не приходится прикладывать никаких усилий.

Особенно ярко работу непроизвольной памяти можно проследить на воспоминаниях детства — мы часто со всей отчётливостью помним какие-то незначительные эпизоды, но не помним действительно важных событий.

Чтобы ваша память работала бесперебойно, важно понять, как именно происходят все процессы запоминания, а также овладеть специальными техниками и правильно её тренировать.

Механическое, аналитическое и мнемоническое запоминание

Давайте разберём три основных способа запоминания информации.

Это запоминание путём многократных повторений. Та самая зубрёжка, которая до сих пор широко используется в школе и которую мы автоматически применяем в дальнейшем обучении: в вузе или на курсах.

Несмотря на распространённость, этот метод — не самый действенный, так как отнимает неоправданно много времени и не даёт по-настоящему прочного запоминания.

Именно благодаря зубрёжке школьный опыт оставил нам в наследство негативное отношение к любой учёбе. Вспомните, например, с каким трудом приходилось учить иностранные слова, как сложно было их выводить в разговорную речь и как быстро они стёрлись из памяти без практики. Неудивительно, что идея выучить английский во взрослом возрасте, мягко говоря, не вызывает энтузиазма. Но стоит только заменить зубрёжку на более эффективный способ запоминания — мнемотехнику — и нам начинает нравится сам процесс.

Это запоминание с опорой уже на имеющуюся в голове информацию, преимущественно образную.

Чтобы запомнить новый термин мнемотехникой, нужно связать его с яркой запоминающейся картинкой, которая ассоциировалась бы по звучанию. То есть через визуализацию опосредовать название термина с его содержанием.

Например, чтобы выучить, что такое синоним и никогда не путать его с антонимами или омонимами, представьте, что СИнонимы — это подружки, которые СИдят рядом на стульчиках и держатся за руки. Слова, похожие по значению (дружат), но разные по звучанию.

АНТОнимы соедините с образом АНТОшки из детской песенки, который на предложение пойти копать картошку всё время сопротивляется. Так мы запомним, что это слова, противоположные по значению.

А ОМОНимы — это парни из ОМОНА, которые в камуфляже выглядят одинаково, хотя это разные люди. Слова, одинаковые по звучанию, но разные по значению.

В отличие от зубрёжки, мнемотехническое запоминание увеличивает объёмы и скорость запоминания на порядки, то есть в десятки и даже сотни раз.

Это запоминание, когда требуется вникнуть в содержание материала, проанализировать его.

Метод подразумевает, что нужно составить план, выделить микротемы, понять взаимосвязь логических блоков — это работа интеллекта при аналитическом запоминании. Так мы обычно учили теоретическую часть параграфов.

Виды памяти по сенсорной модальности

В зависимости от того, какой канал является ведущим при восприятии информации, память делится на слуховую, зрительную, вкусовую, обонятельную и тактильную (память в ощущениях).

Например, запах духов, которыми пользовалась ваша первая учительница, может неожиданно возродить цепочку детских воспоминаний. Это результат работы обонятельной памяти. А если вспоминается Новый год, когда вы едите мандарины, — значит, сработала вкусовая.

За редкими исключениями зрительный канал является ведущим. Но это не значит, что всё остальные можно упразднить. Их хорошо использовать в качестве вспомогательных.

Например, чтобы лучше запоминать иероглифы, можно не только присвоить им похожие образы (приём мнемотехники), но и «нарисовать» черты в воздухе широкими движениями руки или даже ног и головы. Так вы задействуете тактильную память — память тела.

Условия эффективного запоминания

Чтобы управлять процессом запоминания и добиться хороших результатов, применяйте следующие принципы:

- не пускайте этот процесс на самотёк, применяйте осознанное запоминание;

- укрепляйте память специальными упражнениями — их подборку мы сделали в отдельной статье ;

- откажитесь от зубрёжки в пользу мнемотехники вкупе с аналитическим запоминанием. Например, сначала через образы выучите все термины, формулы и определения параграфа, а потом проанализируйте текст, составьте по нему майнд-карту и снова запомните с помощью мнемотехники.

- помните, что состояние памяти тесно связано с нашим общим физическим состоянием: сбалансированное питание, полноценный сон, отсутствие стрессов и вредных привычек увеличивает способность к запоминанию даже без использования специальных методик.

В чём суть нашего подхода

Наш центр уже 11 лет разрабатывает технологии ускоренного обучения. За это время наши методисты создали более 50 курсов самых разной направленности: от языковых до программ личного развития.

Но в основе каждого из них — развитие навыков запоминания. Любой из курсов, будь то английский или эффективное чтение, прокачивает память, учит пользоваться приёмами мнемотехники и работе с информацией. Выпускники наших курсов отмечают приятные побочные эффекты в виде прокаченной памяти и внимания. Умея запоминать любую информацию быстро и надолго, вы будете учиться с удовольствием и результатом.

Это и есть наш подход, которым мы рекомендуем руководствоваться каждому: приступая к любому новому проекту, всегда начинайте с развития памяти. Удачи!

Источник

Общая характеристика памяти. Рациональные способы запоминания

Память – запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание следов прежнего опыта, дающие человеку возможность накопить информацию и иметь дело со следами прежнего опыта после того, как вызвавшие их явления исчезли.

Запоминание — процесс памяти, направленный на закрепление новой информации путем связывания ее с приобретенным ранее знанием. Запоминание протекает в трех формах:

1) запечатление — кратковременное и долговременное сохранение материала, предъявлявшегося однократно на несколько секунд;

2) непроизвольное запоминание – непреднамеренное сохранение в памяти неоднократно воспринимаемого материала;

3) преднамеренное запоминание (заучивание) – целенаправленное запоминание с целью сохранения материала в памяти.

При заучивании материала существенны рациональное распределение его во времени, активное воспроизведение материала заучивания

Сохранение – процесс памяти, в результате которого в коре головного мозга удерживается полученная информация. Исследованиями установлено, что сохранение отдельных элементов учебного материала во многом зависит и от того места, которое они занимают в общем ряду информации. Как правило, первый и последний элементы ряда удерживаются лучше, чем средние. Это явление в психологии называется краевым эффектом памяти.

Забывание – это процесс, заключающийся в невозможности воспроизведения ранее закрепленного в памяти материала. Психологические исследования показали, что в первое время после заучивания материал забывается быстрее, чем в дальнейшем, причем бессмысленный материал забывается значительно быстрее, чем связанный по смыслу.

Воспроизведение – процесс памяти, в результате которого происходит актуализация закрепленного ранее материала. Воспроизведение имеет несколько уровней:

ü узнавание, которое возникает при повторном восприятии объекта;

ü воспоминание, которое осуществляется в отсутствие объекта восприятия;

ü припоминание, представляющее собой наиболее активную форму воспроизведения, во многом зависящую от четкости поставленных задач;

ü реминисценция – непроизвольное воспроизведение давно, казалось бы, забытого.

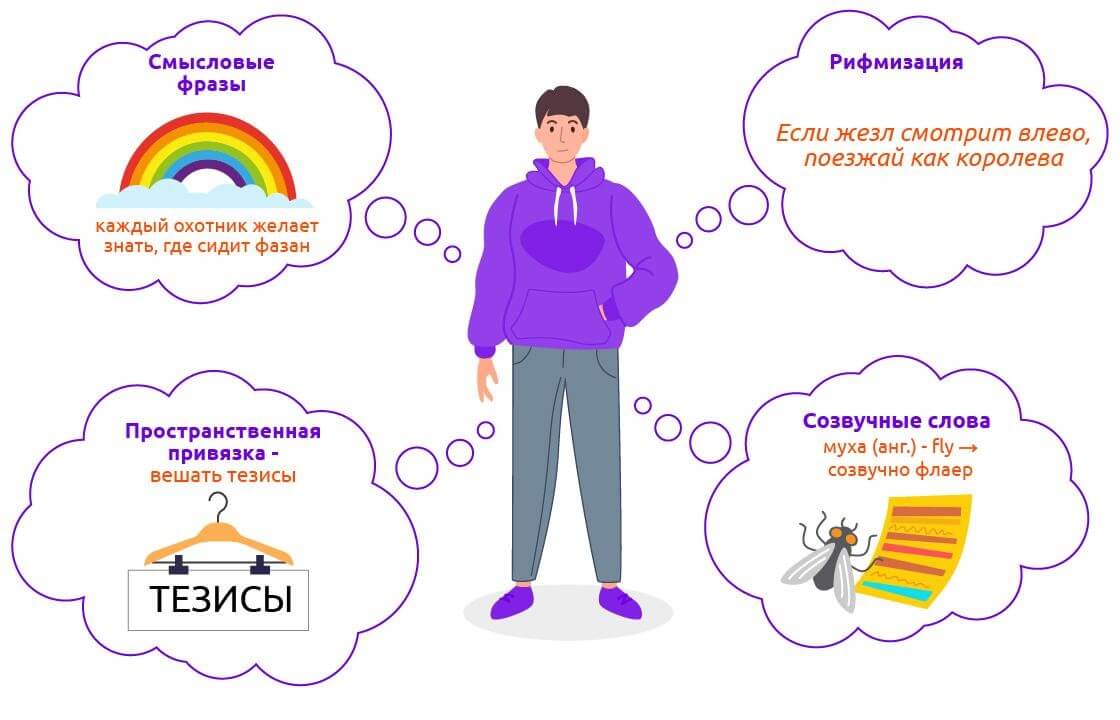

Одна и та же информация может быть запомнена по разному. Различают следующие основные способы запоминания: рациональный (логический, смысловой), механический и мнемотехнический.

Рациональный — основан на установлении логических, смысловых связей внутри запоминаемого материала, а также между ним и уже накопленными знаниями. Это наиболее эффективный способ.

Механический — его мы называем «зубрежкой». Он самый неэффективный, но, бывает, становится необходимым. Ориентируйтесь здесь на законы повторения и усиления первоначального впечатления.

Мнемотехнический — способ опосредованного запоминания. То, что необходимо запомнить, по определенным правилам или ассоциативно переводится в другую знаковую систему, в иные образы, которые запоминаются легче.

Источник

Общая характеристика памяти. Рациональные способы запоминания

Образные методы запоминания текстовой и речевой информации

Мы знакомы с трудностями, которые возникают при запоминании текстовой (речевой) информации. Речь идет о том, что мы запоминаем тексты механически, без активного осмысления. А осмыслить текст, значит, понять позицию автора, т.е. воссоздать в воображении те мысли, образы, чувства, эмоции, которые испытывал автор при написании этого материала, обогатив их своим жизненным опытом и знаниями. Далее мы говорили о трудностях понимания автора, связанных с линейной записью текста (что «рассредоточивает» внимание и приводит к «выхватыванию» из текста не всегда важной информации), с трудностью выбора ключевых слов, с неумением рассуждать логично, полноценно и быстро. После чего рассказали о путях преодоления этих трудностей с помощью логических методов запоминания текстов.

Но мы перечислили не всё. Другой трудностью понимания и запоминания текста является неумение воссоздать в воображении образы, чувства и эмоции, которые испытывал автор. Этому можно научиться, используя образные методы запоминания текстов.

Образные методы запоминания текстовой и речевой информации применяют для запоминания разного рода описательных текстов научно-популярного и художественного характера, где ставится цель — запомнить близко к тексту или дословно. К образным методам запоминания текстовой (речевой) информации относятся методы: «Картинка», «Путешествие» и «Пластилин». Эти методы объединяет

1) область применения — конкретные описательные тексты (т.е. тексты, в которых описываются объекты или субъекты, имеющие конкретный образ);

2) цель запоминания — очень близко к тексту или дословно;

1) выполнение операции укрупнения ОЕП на образном уровне;

2) вовлечение в этот процесс чувств и эмоций;

3) выделение опорных слов;

4) формирование «ключа» к информации;

5) контрольное припоминание.

А теперь подробнее познакомимся с каждым из перечисленных методов.

Общая характеристика памяти. Рациональные способы запоминания

Память – запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание следов прежнего опыта, дающие человеку возможность накопить информацию и иметь дело со следами прежнего опыта после того, как вызвавшие их явления исчезли.

Запоминание — процесс памяти, направленный на закрепление новой информации путем связывания ее с приобретенным ранее знанием. Запоминание протекает в трех формах:

1) запечатление — кратковременное и долговременное сохранение материала, предъявлявшегося однократно на несколько секунд;

2) непроизвольное запоминание – непреднамеренное сохранение в памяти неоднократно воспринимаемого материала;

3) преднамеренное запоминание (заучивание) – целенаправленное запоминание с целью сохранения материала в памяти.

При заучивании материала существенны рациональное распределение его во времени, активное воспроизведение материала заучивания

Сохранение – процесс памяти, в результате которого в коре головного мозга удерживается полученная информация. Исследованиями установлено, что сохранение отдельных элементов учебного материала во многом зависит и от того места, которое они занимают в общем ряду информации. Как правило, первый и последний элементы ряда удерживаются лучше, чем средние. Это явление в психологии называется краевым эффектом памяти.

Забывание – это процесс, заключающийся в невозможности воспроизведения ранее закрепленного в памяти материала. Психологические исследования показали, что в первое время после заучивания материал забывается быстрее, чем в дальнейшем, причем бессмысленный материал забывается значительно быстрее, чем связанный по смыслу.

Воспроизведение – процесс памяти, в результате которого происходит актуализация закрепленного ранее материала. Воспроизведение имеет несколько уровней:

ü узнавание, которое возникает при повторном восприятии объекта;

ü воспоминание, которое осуществляется в отсутствие объекта восприятия;

ü припоминание, представляющее собой наиболее активную форму воспроизведения, во многом зависящую от четкости поставленных задач;

ü реминисценция – непроизвольное воспроизведение давно, казалось бы, забытого.

Одна и та же информация может быть запомнена по разному. Различают следующие основные способы запоминания: рациональный (логический, смысловой), механический и мнемотехнический.

— основан на установлении логических, смысловых связей внутри запоминаемого материала, а также между ним и уже накопленными знаниями. Это наиболее эффективный способ.

— его мы называем «зубрежкой». Он самый неэффективный, но, бывает, становится необходимым. Ориентируйтесь здесь на законы повторения и усиления первоначального впечатления.

— способ опосредованного запоминания. То, что необходимо запомнить, по определенным правилам или ассоциативно переводится в другую знаковую систему, в иные образы, которые запоминаются легче.

Метод «Картинка»

Метод «Картинка» — это образный метод запоминания текстовой (речевой) информации, который применим к описательным текстам разного объема, запоминаемым с целью дословного или близкого к тексту воспроизведения. Этот метод будет полезен для младших, средних и старших школьников, а так же для студентов и взрослых. Метод «Картинка» развивает воображение, ускоряет процесс запоминания, способствует точности воспроизведения и формирует уверенность в себе и своих способностях (наличие «ключа» к информации).

Последовательность этапов выполнения

1 этап — текст делится на блоки информации, объединенные одной мыслью, одним сюжетом. Причем эти блоки могут не совпадать (что чаще всего и происходит) с делением текста на абзацы;

2 этап — каждый блок представляется в виде «сюжетной картинки» с «подключением» эмоций и различных чувств;

3 этап — выписываются опорные слова, которые могут быть либо обобщением, либо началом смыслового блока (выбор зависит от текста и ваших предпочтений);

4 этап — периодичность 1, 2 и 3 пунктов;

5 этап — формирование «ключа» к информации (тексту), т.е. составление мнемической фразы (слова) или запоминание последовательности образов любым из известных методов запоминания последовательностей (см. Запоминание точной информации);

6 этап — последовательное представление «сюжетных картинок» по «ключу» с «озвучиванием», т.е. контрольное припоминание.

1. Не стремитесь сформировать сразу крупные блоки информации, лучше соблюдать постепенность.

2. Вовлекайте в процесс запоминания как можно больше чувств и эмоций.

3. Важным пунктом является одновременность образа и его словесной формы, иначе это будет просто «мелькание образов».

4. Опорные слова выбирайте в зависимости от ваших предпочтений. Главное, чтобы они имели конкретный образ.

5. Для формирования «ключа» можно использовать любые методы мнемотехники, которые вы хорошо усвоили.

6. Обязательно выполнять контрольное припоминание, чтобы проверить себя и «озвучить картинки».

Быстрое и рациональное восприятие текста требует развития внимания, умения сосредоточиваться при чтении, но обсуждение данных вопросов не входит в круг стоящих перед нами в данный момент задач. Мы будем говорить о развитии памяти и рациональных приемах запоминания и припоминания.

Еще раз повторим, что память — способность сохранять и воспроизводить в сознании в нужный момент ранее заложенную информацию. Она является базой всех наших знаний. Память поэтапно складывается из трех процессов: восприятия, запоминания и припоминания.

Восприятие — это непосредственное чувственное отражение действительности, способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира. Качество восприятия зависит от внимания. Вниманием обусловлен и объем воспринимаемой информации и характер восприятия.

Нас в данном случае интересует прежде всего восприятие графической и текстовой информации. Успех здесь зависит от многих причин и обстоятельств (внимание, обстановка, освещение, шрифт и др.).

есть три главных принципа восприятия, от которых зависит успех запоминания:

= всестороннее использование органов чувств;

= выраженный интерес к данной информации;

= разделение существенного и несущественного.

Информация запоминается лучше, если читатель не только видит, но и образно представляет ее, с эмоциональным подъемом прочитывает текст, когда создается определенный положительный эмоциональный настрой. Нужно убедить себя в том, что данная информация необходима и ее обязательно следует запомнить. Нужно довести себя до такого состояния, чтобы формулу: «Ты должен!» заменить формулой: «Я хочу!».

Наконец, нужно научиться различать в тексте главную информацию и видеть второстепенную. Кстати, для оптимизации процесса запоминания и во внешней обстановке должны быть созданы оптимальные условия для умственной работы.

Запоминание — откладывание и закрепление информации в памяти. Не все, что воспринимают органы чувств, осознается человеком. Большая часть атакующей нас ежедневно и повсеместно информации тут же исчезает, забывается. Она не фиксируется, не обрабатывается и не запоминается.

Полученная при чтении информация закрепляется в памяти различными приемами. Остановимся на некоторых наиболее распространенных.

1. Многократное повторение. При чтении это механическое перечитывание текста с целью полного или частичного заучивания его наизусть. В школе это, к сожалению, самый распространенный метод, Недаром бытует термин: «Выучи!». Этот, на первый взгляд, самый легкий метод запоминания является и самым нерациональным и неэффективным. Мы не отрицаем повторение как метод запоминания, но оно должно быть осмысленным, и каждый раз надо менять формы повторения.

Хороший результат дает целенаправленное четырехразовое «чтение» трудного текста по формуле ОВОД. Она получила свое название по начальным буквам:

О — основные мысли; текст читается с целью уяснения основных мыслей в их взаимосвязи, при этом рекомендуется подчеркивать или выписывать основные мысли;

В — внимательное чтение; вторичное чтение с целью сосредоточения внимания на деталях, подробностях и установления их связи с основными мыслями;

О — обзор; это просмотр текста в обратном порядке с целью уточнения смысловых связей, своего рода «обозрение» прочитанного;

Д — доводка; окончательная смысловая обработка информации, выделение и повторение в уме главных мыслей; пересказ содержания; суждения по тексту; оценка высказанных мыслей; краткая запись основных выводов, не заглядывая в текст.

2. Большое значение при запоминании имеет эмоциональное возбуждение (повышенный интерес, радость познания и др.). Особенно это замечается при чтении художественной литературы. В научном или публицистическом тексте такая функция выполняется строгой логичностью и стилем изложения, новизной мысли, иллюстрациями, графическими изображениями и др.

3. Логическая обработка информации. Мыслительная активность читателя — один из важнейших факторов закрепления и запоминания на длительное время полученной информация. Наиболее эффективные приемы смысловой обработки информации следующие:

а) простое продумывание прочитанного сразу после прочтения, лучше с закрытыми глазами; важность этого приема подтверждается тем фактом, что в первые секунды после прочтения теряется до 80 процентов только что воспринятой информации, если она сразу же не закрепляется мыслительной активностью;

б) деление текста на главные смысловые группы; эта операция выполняется после прочтения всего текста, всей части, главы;

Характеристика юношеского возраста Юношеский возраст характеризуется большей дифференцированностью эмоциональных реакций и способов выражения эмоциональных состояний, а так же повышением самоконтроля и саморегуляции. К ним относятся особая подростковая сензитивность – чувствительность к оценке другими своей внешности, способностей, умений и, наряду с этим, излишняя самоу …

Влияние различных видов деятельности на запоминание Все люди по способности запоминать подразделяются на два типа: быстро и медленно запоминающие материал. Экспериментально доказано что люди быстро заучивающие способны с 1-го раза воспроизвести 8 элементов в то время как медленно заучивающие помнят только 3. Если добавить к характеристике названных групп ещё и то, что быстро заучивающие …

Индивидуальность концепции риска Избираемые при управлении меры защиты или снижения риска определяются величиной опасности, степень риска которой является результатом личной оценки, вытекающей из накопленных знаний, направленности действий, темперамента и характера конкретного человека. Один и тот же риск разные люди воспринимают и оценивают не одинаково. И главным для …

Пример запоминания текста с помощью метода «Картинка».

Кенгуру, но какие!

Первые европейцы, которые встретились с удивительным миром австралийской природы, были изумлены, увидев каких-то странных животных, быстро убегавших от них огромными скачками.

Конечно же, ими оказались кенгуру. Давно это было — в начале 17 века. Но, увидев кенгуру на дереве, многие удивляются и сейчас. Уж очень непривычно. А удивляться, собственно, нечему. Из множества видов этих сумчатых примерно пятая часть умеет лазать по деревьям. Они так и называются: древесными кенгуру. Самые маленькие из всех кенгуру достигают в длину, включая хвост, 45 см, а самые большие — гигантские — почти трех метров. Древесных же по размерам можно отнести к средним — до 60 см. Населяют они Новую Гвинею и северо-восток штата Квинсленд, причем в Австралии водятся всего два вида, и те сравнительно недавно проникли туда из Новой Гвинеи.

Все кенгуру — животные растительноядные. Древесные питаются почками и листьями растений, лианами, любят папоротники, ягоды и плоды. По земле бегают так же хорошо, как и обычные кенгуру, — скачками, не менее ловко передвигаются и по ветвям, причем с деревьев спускаются только хвостом вниз. В процессе эволюции задние ноги у них укоротились и стали лишь немного длиннее передних. На всех пальцах имеются длинные, крючковатые когти, хорошо помогающие им цепляться за сучки и ветви. Древесные кенгуру довольно быстро лазают по деревьям, а иногда даже скачут, как обезьяны. При необходимости могут совершать прыжки с большой высоты.

Живут зверьки небольшими группами, точнее, семьями: взрослый самец, несколько самок и детенышей. Большую часть дня проводят на вершинах деревьев, погрузившись в сон, а вечером спускаются на землю, чтобы утолить голод и жажду.

Самки приносят ежегодно только по одному детенышу. Природа и здесь позаботилась о них: с двумя, как это часто бывает у наземных кенгуру, им на деревьях было бы просто не справиться. К сожалению, до сих пор на древесных кенгуру охотятся из-за вкусного мяса. Ценен и мех этих животных. В зоопарках они встречаются очень редко.

«Юный натуралист», ¦8, 1984 г.

Разделим текст на блоки, объединенные одной мыслью или одним сюжетом. Вот что получилось:

1. «Первые европейцы, которые встретились с удивительным миром австралийской природы, были изумлены, увидев каких-то странных животных, быстро убегавших от них огромными скачками. Конечно же, ими оказались кенгуру. Давно это было — в начале 17 века».

выходим на образный уровень, представляя следующую картину: » Европейцы в старинных камзолах 17 века высаживаются на берег Австралии. Вдруг они увидели странных животных — кенгуру, которые убежали от них огромными скачками. Люди издают звуки изумления». Желательно не только «увидеть сюжетную картинку», но и «услышать» грохот убегающих кенгуру и возгласы удивленных людей, почувствовать запах травы и ощутить палящие лучи солнца. Одним словом — подключить как можно больше ощущений и чувств. Вспомните свое удивление, создайте эту эмоцию!

Теперь записываем опорное слово-образ — первые европейцы или встреча и приступаем к формированию следующей «сюжетной картинки».

2. «Но, увидев кенгуру на дереве, многие удивляются и сейчас. Уж очень непривычно. А удивляться, собственно, нечему. Из множества видов этих сумчатых примерно пятая часть умеет лазать по деревьям. Они так и называются: древесными кенгуру».

Представляем: «Вдруг один из европейцев замечает кенгуру — на дереве (!). Он очень сильно удивляется, и видит, что пятая часть убегающей стаи (это может быть одна из пяти кенгуру) начинает лазать по деревьям. Человек медленно и выразительно произносит их название — древесные кенгуру».

Записываем слово — дерево или древесные кенгуру.

3. «Самые маленькие из всех кенгуру достигают в длину, включая хвост, 45 см, а самые большие — гигантские — почти трех метров. Древесных же по размерам можно отнести к средним — до 60 см».

Представляем: «Неожиданно среди деревьев европейцы видят маленьких кенгуру длиной 45 см, тут же из-за дерева выглядывают самые большие — гигантские кенгуру длиной почти три метра. На дереве расположились древесные кенгуру, длиной до 60 см». Следует отметить, что в этом тексте не так много цифр, и они хорошо запоминаются сами собой, а вот если в тексте будет много цифровой информации, то без мнемотехники и эйдетики не обойтись. В таком случае нужно будет образы цифр «включить» в «сюжетную картинку».

Записываем слово — самые маленькие или размеры.

А теперь попробуйте сами сформировать «картинки» и записать опорные слова-образы, не заглядывая вперед. Сравните, так ли у вас получилось…

«Ключ» к тексту составляется из слов: первые европейцы (встреча), дерево (древесные кенгуру), самые маленькие (размеры), населяют (места обитания), растительноядные (питание), бегают (передвигаются), задние ноги (приспособления), обезьяны (прыжки с высоты), семья (образ жизни), самка (детеныш), охота (истребление).

Например, можно составить мнемические фразы из слов так: «Встреча древесных кенгуру с размерами в местах обитания. Питание передвигается с помощью приспособления для прыжков с высоты. Образ жизни с детенышем приводит к истреблению». Как правило, такие фразы легко запоминаются, т.к. отличаются своей необычностью. Можно для формирования ключа использовать методы мнемотехники, но подробнее об этом мы поговорим ниже.

Источник