Тема 2. Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное

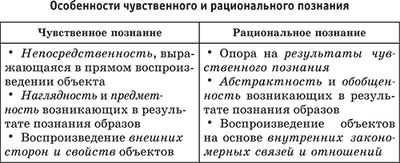

Познание имеет два уровня (две стороны) – чувственное познание – осуществляется органами чувств (зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом) и рациональное познание – присуще только человеку, является более сложным способом отражения действительности, который осуществляется посредством мышления.

По-разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. Существуют прямо противоположные точки зрения.

Эмпиризм (от гр. emperia – опыт) – единственным источником всех наших знаний является чувственный опыт.

Рационализм (от лат. ratio – разум, рассудок) – наши знания могут быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства.

Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая – высшая.

Знание является единством чувственного и рационального познания действительности. Вне чувственного представления у человека нет никакого реального знания. Например, многие понятия современной науки весьма абстрактны, и все же они не свободны от чувственного содержания. Не только потому, что своим происхождением эти понятия обязаны в конечном счете опыту людей, но и потому, что по своей форме они существуют в виде системы чувственно воспринимаемых знаков. С другой стороны, знание не может обойтись без рациональных данных опыта и включения их в результаты и ход интеллектуального развития человечества.

Своеобразной формой сопряжения чувственного и рационального в познании выступает интуиция (лат. intuitis – взгляд, вид) – вид познания, в котором проявляется способность непосредственного постижения истины в результате «озарения», «наития», «прозрения» без опоры на логические обоснования и доказательства.

Основные признаки интуиции: внезапность; неполная осознанность; непосредственный характер возникновения знаний.

Различают следующие виды интуиции:

– интеллектуальная – связана с умственной деятельностью;

– мистическая – связана с жизненными переживаниями, эмоциональным миром человека.

В интуиции четко и ясно осознается лишь результат (вывод, истина), а конкретные процессы, ведущие к нему, остаются за пределами сознания, т. е. коренятся в области бессознательного. Знания, полученные при помощи интуиции, в дальнейшем должны пройти через этап доказательства и обоснования, чтобы стать истиной.

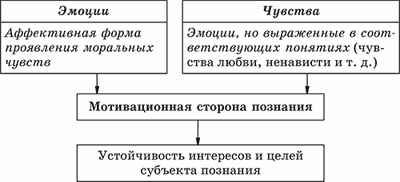

В процессе познания большую роль играют эмоции и чувства человека. Под их воздействием формируется мотивационная сторона познания, выражающаяся в устойчивости интересов и целей познающего субъекта к объекту познания.

Иногда результатом познания становится заблуждение. Это не абсолютный вымысел, а обычно одностороннее отражение объективной реальности субъектом.

Заблуждение – это содержание знания субъекта, не соответствующее реальности объекта, но принимаемое за истину.

Источники заблуждения: погрешности, связанные с переходом от чувственного уровня познания объекта к рациональному; некорректный перенос чужого опыта без учета конкретной проблемной ситуации.

Ложь – это сознательное искажение образа объекта.

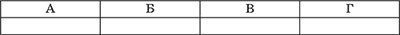

B3. Установите соответствие между формами познания и их сущностью: к каждой позиции данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).

Источник

Виды и формы познания мира

О чем эта статья:

10 класс, ЕГЭ/ОГЭ

Определение познания

Что такое познание? Это совокупность процессов и методов, через которые можно получить знания об окружающем мире.

Это обширное понятие, которое охватывает и естественное стремление найти логическое объяснение происходящим вокруг процессам, и искусственно созданные приемы получения и накопления знаний.

Стремление объяснить каждое явление окружающего мира — главный фактор возникновения и развития человеческой цивилизации.

Субъект — тот, кто совершает действия, которые направлены на получение знаний. Например, вы читаете этот материал, чтобы узнать виды познания и их характеристику. Получается, что вы субъект познавательной деятельности.

Объект — то, на что направлена деятельность субъекта. Например, сейчас объект вашей познавательной деятельности — понятие познания и его виды.

Мотивы — то, зачем мы что-то делаем. Различают два вида мотивов:

- Практические мотивы толкают владеть знаниями, чтобы их использовать с целью улучшения качества жизни (учеба в институте дает профессию, которая кормит).

- Теоретические мотивы основываются на получении удовольствия от самого процесса познания (прочитать книгу и пополнить библиотеку своих знаний).

Цель познавательной деятельности заключается в получении истинных, достоверных знаний о мире, понимании, как устроена реальность на самом деле.

Результат — это само знание о предмете или явлении. Иногда получение результата происходит неосознанно, например, если ребенок будет играть с глиняной кружкой и разобьет ее, он тут же поймет, что глина хрупкая и будет обращаться с посудой более бережно.

Сейчас узнаем, какие существуют методы познания, а после перейдем к формам.

Методы познания

Все методы познаний можно разделить на две большие группы: эмпирические и теоретические.

Эмпирические построены на наблюдении некоторых явлений. Теоретические основаны на анализе имеющейся информации и рациональных рассуждениях.

- Наблюдение — изучение объекта в его естественной среде без влияния на происходящие процессы.

- Измерение — получение численных характеристик наблюдаемого объекта через сопоставление его свойств с образцовые значениями.

- Эксперимент — намеренное создание особых условий и дальнейшее изучение объекта, который помещен в эти условия.

- Сравнение — сопоставление свойств изучаемого объекта со свойствами других объектов.

- Анализ — деление объекта на составляющие и подробное изучение.

- Синтез — воссоздание целостной картины из отдельных деталей.

- Сравнение — сопоставление нескольких объектов, выявление одинаковых и различных свойств.

- Классификация — объединение изучаемых объектов в группы по наличию одинаковых свойств.

- Конкретизация — более глубокое изучение определенных свойств.

- Абстрагирование — изучение предмета под новым углом (с акцентом на одни свойства и игнорированием других).

- Систематизация — объединение накопленных знаний в систему, в которой обозначены взаимосвязи и закономерности.

- Индукция — умозаключения, которые направлены от частного к общему.

- Дедукция — умозаключения, которые направлены от общего к частному.

- Идеализация — создание образа вымышленного объекта с идеальными свойствами и использование его в качестве особенного примера.

- Моделирование — создание модели объекта для подробного изучения его свойств, которое невозможно на реальном объекте.

У познания есть два уровня (ступени): чувственный и рациональный. Рассмотрим отдельно каждый из них.

Чувственное познание

Чувственное познание происходит с помощью органов чувств человека. Основные механизмы чувственного познания: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.

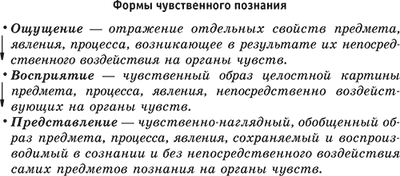

Формы чувственного познания:

Ощущение — отражение отдельных свойств предмета, явления, процесса, которые возникают в результате их воздействия на органы чувств. При помощи этих органов человек ощущает некоторые свойства предмета — форму, цвет, запах.

Восприятие — чувственный образ целостной картины предмета, процесса, явления, которые воздействует на органы чувств. Именно восприятие помогает формировать представления.

Представление — чувственно-наглядный, обобщенный образ предмета, процесса, явления, который сохраняется и воспроизводится в сознании даже без воздействия самих предметов познания на органы чувств. Другими словами — то, что сохранилось в памяти человека после знакомства с предметом.

Чувственное познание всегда субъективно, при этом именно этот уровень познания реализует связь человека с внешним миром.

Рациональное познание

Рациональное познание осуществляется разумом. Оно свойственно только человеку и является довольно сложным способом отражения действительности.

Основные механизмы рационального познания: сравнение, уподобление, обобщение, отвлечение.

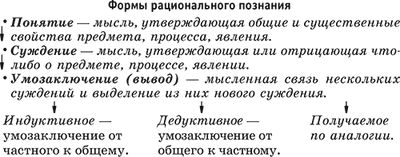

Формы рационального познания:

Понятие — мысль, которая утверждает общие и существенные свойства объекта.

Суждение — мысль, которая утверждает или отрицает что-либо об объекте.

Умозаключение (вывод) — мысленная связь нескольких суждений и выведение из них нового суждения.

Пример умозаключения: если a > b и b > c, то a > c.

Индуктивное умозаключение — от частного к общему.

Дедуктивное умозаключение — от общего к частному.

То, которое получается по аналогии.

Сравнение чувственного и рационального познания

| Чувственное | Рациональное |