Что такое рационализм

«В мышлении нет любви, в дедукции нет вечного, в рационализме — только смерть».

Стивен Кинг, американский писатель

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Слова из ряда рациональный, рациональность, рационализм часто употребляются в речи.

В них нет негативной подоплеки — всем хочется побольше рациональности в устройстве городов, большинство понимает, что для успешного ведения бюджета нужен рационализм, к рациональным доводам оппонентов люди относятся с уважением.

Рационализм — это отношение к жизни, способ познания мира через призму разума.

На первый взгляд кажется, что именно этот метод дает наиболее объективную и точную картину мира, раскладывая все по полочкам, не принимая ничего на веру. Но история показывает, что мир устроен гораздо сложнее.

В чем суть рационализма? Почему самый разумный подход к познанию оказался несовершенен? Что такое рационализм в философии? Попробуем ответить на эти вопросы.

Рационализм — это.

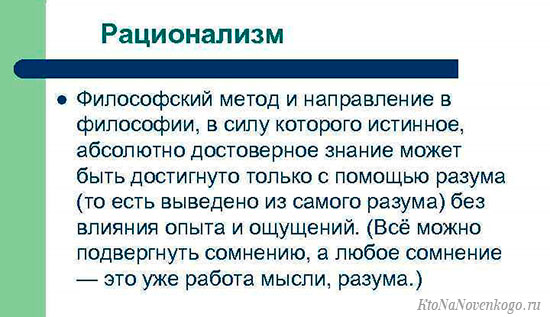

В основе слова рационализм лежит латинский корень ratio — разум.

Рационализм — это метод познания действительности через разум, здравомыслие. Для рационалиста важно понимать суть событий, изучать реальные факты, приводить логические доводы и объяснения, искать доказательства, чтобы давать объективную оценку происходящему.

В рациональной картине мира нет места субъективному, эмоциональному, нелогичному и мифическому.

Рационалисты с разной степенью категоричности считают, что разум человека способен сам по себе, без обращения к чувственному опыту достичь основополагающих научных истин.

Рационализм опирается на научные знания, которые, в свою очередь, постоянно совершенствуются и пополняются. Поэтому рационалисты так ратуют за прогресс — в нем они видят разумный ход истории, независимый от догматов (это как?), устоев, традиционных заблуждений.

Рационализм в философии — древнегреческие мыслители

Хоть рационализм и считается основным направлением философской мысли эпохи Просвещения, но, как водится, здесь не обошлось без древних греков. Само социальное устройство Древней Греции с ее полисами и демократией способствовало развитию рационалистического мышления.

Почву для формирования рационализма подготовили пифагорейцы с попыткой перехода от практических знаний к абстрактным и софисты, превратившие риторику в науку о мышлении.

Отцом-основателем античного рационализма принято считать Сократа (469–399 гг. до н.э.), утверждавшего, что человек — это душа, а душа и есть разум. «Познай самого себя» — главный сократовский принцип, познание для философа является истинной добродетелью.

Метод познания Сократа — диалектика (это как?), на базе которой впоследствии закладывается логика. Сократ обозначил важнейшую тему науки — соотношение реальности и понятия, через которое нужно осмыслить мир.

Ученик Сократа Платон (427–347 гг. до н.э) не просто записал диалоги со своим учителем, но и разработал собственное учение, в котором задача теоретического знания — это исследование не мира чувственных вещей, а мира понятий, объясняемых только рациональным мышлением.

Аристотель (384–322 гг. до н.э.) оформил разрозненные идеи в систематическое учение о мышлении и его законах.

Он выделил научные понятия, которые актуальны и сейчас, сформулировал главный критерий научного знания, указав, что предметом изучения должно быть нечто вечное, нерушимое и нерукотворное, создал классификацию наук, где науки, отвлеченные от материи, стоят выше тех, что исследуют материальный мир.

Но самое главное — Аристотель изобрел формальную логику, без которой развитие науки было бы невозможно.

Характерные черты античного реализма:

- В приоритете (это как?) занятие теоретическим познанием. Теория — для избранных мудрецов, практические и прикладные знания — занятие для низших сословий и рабов.

- Неделимость научного и философского рационализма, т.к. наук как таковых еще не существовало, все они были под крылом философии.

Рационализм эпохи Просвещения

Средневековье надолго забросило идеи о рациональном мышлении в дальний ящик. Все вопросы мироздания объяснялись непостижимым божественным разумом, от человека требовалась только вера, т.к. его разум не в силах даже приблизиться к пониманию божественного замысла.

Всплеск идей рационализма связан с эпохой Просвещения XVII–XVIII веков, когда позиции церкви сильно пошатнулись.

Критика религиозной идеологии, разговоры о ничтожности веры, глобальная перестройка общества — все это подстегивало идеи о величии разума. Во главу угла ставились образование, просвещение, прогресс — процессы, призванные развивать и использовать разум, мышление, интеллект.

Рационализм Просвещения связан с именем французского мыслителя Рене Декарта (1596–1650 гг.). Декарт занимается развитием новой философии, построенной на научном знании, освобожденном от случайностей.

Источник таких случайностей — опыт, поэтому опыт отвергается, а во главу угла ставится разум. Каждый факт, гипотеза (это что?), предположение должны подвергаться тщательному, многостороннему анализу. Ничего нельзя принимать на веру, только сомнение — двигатель истинного познания.

Именно Декарту принадлежит фраза, ставшая манифестом (это как?) рационализма:

«Я мыслю, следовательно, я существую».

Что же такое рационализм для Декарта? Кратко логику философа можно представить в виде цепочки рассуждений:

- —> В любой вещи или явлении можно усомниться.

- —> Сомнение — это свойство мышления и единственное, что не подлежит сомнению.

- —> Мышление — это основа бытия и познания.

- —> Мышление — это работа разума.

- —> В основе бытия и познания лежит разум.

Любое познание, по мнению Декарта, должно опираться на дедуктивно-рационалистический метод, подчиняющийся четырем правилам. Следуя этим правилам, любой человек может «вести свой разум к познанию истины».

- Правило очевидности: никогда не принимать за истину то, в чем не уверен. Истина — это то, что очевидно и не дает повода к сомнению.

- Правило анализа: каждое сложное явление нужно делить на простые составляющие до тех пор, пока они не станут самоочевидными.

- Правило синтеза:познание — это путь от простого к сложному, поэтому важно выстраивать свои мысли в определенную иерархию (это как?). То, что мы разложили на молекулы в процессе анализа (это как?), теперь предстоит соединить заново.

- Правило контроля: познание требует всеобъемлющей систематизации, необходимой для контроля упущений. Чтобы не упустить ни малейшей детали в процессе анализа, нужно составлять полные перечни, а, чтобы контролировать корректность синтеза (это как?), необходимы обзоры картины в целом.

Наравне с Рене Декартом яркими представителями рационализма были голландец Бенедикт Спиноза (1632–1677) и немецкий математик Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716).

Рационализм и эмпиризм

Центральная проблема философии Нового времени — это гносеология, или теория познания.

Развитие наук заставило лучшие умы конца XVI–XVIII веков искать универсальный метод проверки любых знаний на предмет их истинности.

Рационалистический суперметод Декарта устраивал далеко не всех. Антагонистами рационализма становятся философы во главе с англичанином Фрэнсисом Бэконом (1561–1626), которые утверждали, что в основе человеческих знаний лежит опыт.

Опыт на древнегреческом — empeiria, отсюда и название этого направления в философии — эмпиризм. Манифест эмпириков сформулировал Джон Локк:

«Нет ничего в познании, чего ранее не содержалось бы в ощущениях».

Сторонники эмпиризма считали, что знания должны проверяться экспериментом, а истинный метод познания — индуктивный, т.е. двигающийся от постановки частных вопросов к выдвижению общих теорий.

«Абсолютная власть разума сродни политическому абсолютизму:

она уничтожает личность».

Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр

Несовершенство рационализма

Эмпиризм и рационализм — две крайних позиции по отношению к роли мышления и опыта в познании, в этой крайности их слабое место.

Эмпиризм с его принижением значения разума буксует в объяснении абстрактных понятий, рационализм, отрицая важность опыта, лишает познание питательной среды, а во многом даже и смысла.

Сильная сторона рационализма — теория, но теория, оторванная от опыта, наблюдений, экспериментов теряет смысл. Так же и один только опыт без мышления и законов формальной логики не может быть источником истинного знания.

Современная наука — это синтез рационалистического и эмпирического методов познания.

«Рационализм — это расположенность выслушивать критические замечания и учиться на опыте».

Карл Раймунд Поппер, австрийский философ XX века

Автор статьи: Елена Румянцева

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Любая теория и должна пройти проверку опытами, иначе теоретическое знание может оказаться ложным. Если ученые разработали теорию гравитационных волн, то эти волны нужно зафиксировать приборами, в противном случае, данную теорию можно смело поставить под сомнение.

Рационализм в науке вещь правильная, но не дай бог, чтобы рационализм стал доминировать в политике. Зачем платить пенсии старикам, это нагрузка на бюджет, пусть дети содержат, это рациональный подход, но абсолютно людоедский.

Источник

История и философия науки. Материалы к курсу лекций

Данное учебное пособие в жанре материалов к курсу лекций, определяемых соответствующей программой, призвано в краткой, сжатой форме дать читателю информацию о главных категориях (понятиях), раскрывающих историю развития и философские основы современной науки. Адресуется аспирантам-социологам, готовящимся к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги История и философия науки. Материалы к курсу лекций предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Рационализм (от лат. ratio — разум) — метод, согласно которому основой познания и деятельности людей является разум. Рациональность обычно определяется как целесообразность, обоснованность и соответствие познавательной деятельности (мышления) практике.

В социально-философских исследованиях рациональность рассматривается не только как сфера научного познания, но и как основополагающая характеристика культуры, выражающая определенное отношение человека к миру, иначе говоря, как мировоззренческий принцип, по утверждению, например, М. Вебера 6 .

Вместе с тем имеет место и так называемое плюралистическое толкование этого понятия, ведущее к его редукции к прагматическому успеху, что по сути означает его отрицание.

Философский рационализм восходит к античности, в частности, к учению Сократа, утверждавшего, что красота и благо суть целесообразность, а истинное знание есть достаточное условие этического поведения; к учению Платона об идеях как истинной субстанциональной действительности; к учению Аристотеля о космическом уме как всеобщем условии бытия и мышления.

Рационализм античных времен был переосмыслен средневековыми теологами, соединившими идею божественного разума как первопричины мирового бытия и его смысла с учением о сверхразумности божественной воли. При этом утверждалось, что она непостижима людьми, что человеческий разум не может ее охватить. Примером может служить философия Фомы Аквинского 7 , утверждавшего, что истины разума являются «подчиненными» по отношению к истинам веры, но в пределах своей «компетентности» разум способен познать природу и общество.

Крупнейший философ эпохи Возрождения — Николай Кузанский 8 , отражая в своих трудах свойственную этому времени тенденцию возвышения человеческого разума, выдвинул идею, что последний способен бесконечно приближаться к божественному, никогда не достигая его в полной мере, но не прекращая своего приближения к нему.

Участие эмпирической науки в богопознании было признано и идеологами протестантизма, стимулировавшего рационалистическое поведение и деятельность людей в сфере предпринимательства и производительности труда.

Основные идеи рационализма были заложены европейскими философами XVII−XVIII вв. (Декарт, Спиноза, Лейбниц). В их учениях рационализм впервые обратился к проблемам научного метода. Центральной среди них была проблема оснований научного знания. Ее решение виделось ими как реализация одной из двух фундаментальных стратегий.

Первая заключалась в том, что следовало полагать единственным надежным источником научных знаний опыт (эмпиризм).

Вторая стратегия предложила в качестве образца истинного знания математику, широко применяемую в изучении природных явлений в XVII столетии.

Вторая стратегия получила большее признание. Однако первая имела также немало сторонников. Дискуссии по поводу обеих стратегий продолжались на протяжении трех столетий. Следует отметить, что сторонников и той, и другой стратегии объединяла вера в возможности науки и в силу человеческого разума (гносеологический оптимизм).

Говоря о рационализме XVII−XVIII вв., следует обратить внимание на высокий статус дедукции как метода получения системы знаний из уже утвердившихся и очевидных оснований, определяющих порядок и связь идей.

Рационализм сыграл исключительно важную роль в формировании идеологии Просвещения. Именно он лежал в основе развития философской, научной и общественной мысли. Выдвинутая просветителями программа социальных преобразований на основе общественного договора могла быть реализована, по их мнению, при условии, что целенаправленные усилия человечества будут объединены принципами разума.

Важнейшей проблемой классического рационализма в этот исторический период явилось определение фундаментальных оснований познания (Декарт считал таковыми «врожденные идеи», Лейбниц — предрасположения или задатки мышления, Спиноза — интеллектуальные интуиции) 9 . При этом они не отрицали роли божественного начала, освещающего людям путь к истине.

По мере развития науки и усиления тенденции ее секуляризации расширялся поиск новых версий рационализма.

XVII век дал миру ряд выдающихся открытий, меняющих образ жизни людей и их мировоззренческие взгляды (изобретен первый рефрактор, первая подводная лодка, паровая турбина, микрометр, арифмометр, барометр, воздушный насос, маятниковые часы, телескоп-рефлектор, счетная машина, скороварка, карманные часы, паровой насос и др.).

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646−1716) — немецкий философ-рационалист, логик, математик, механик, физик. «Природа истины вообще состоит в том, что она есть нечто тождественное». Бенедикт Спиноза (1632−1677) — нидерландский философ-рационалист. «Наш разум был бы менее совершенен, − писал Спиноза, − если бы душа оставалась одинокой и не познавала ничего, кроме самой себя. Поэтому для человека нет ничего полезнее человека».

Дальнейшая судьба рационализма связана с творчеством И. Канта 10 , с его «критической философией», отражающей попытку объединить стратегию рационализма со стратегией эмпиризма. И. Кант утверждал, что границы рационального познания совпадают со сферой применения научной методологии. Он разработал весьма сложную теорию познания, состоящую из трех этапов. Первый этап связан с чувственным познанием. Он характеризуется стремлением человека упорядочить хаос ощущений на основе использования категорий пространства и времени.

Вторая ступень — область рассудка. Последний выполняет функцию подведения многообразия чувственных ощущений под единство понятий.

Третья ступень — разум, способный руководить деятельностью рассудка, ставя перед ним определенные цели. Разум, по мнению И. Канта, в отличие от рассудка, порождает трансцендентальные идеи, выходящие за пределы опыта. Они выражают стремление разума к постижению вещей в себе. «Кант назвал свой труд “Критика чистого разума”, − пишет Т. Ойзерман, − подчеркивая, что разум в своем эмпирическом применении не нуждается в критике, так как все его основоположения и выводы постоянно проверяются опытом. Предметы опыта, разъясняет Кант, никогда не даны сами по себе: они существуют вместе с опытом, который и свидетельствует об их эмпирической реальности» 11 .

На «эмпирическую реальность» существенно повлияла произошедшая в XVIII веке Первая промышленная революция. Началось производство паровых двигателей и машинного оборудования, вытеснявших ручной труд. В XVIII веке были изобретены сеялка, пианино, камертон, атмосферный паровой двигатель, водолазный колокол, огнетушитель, ртутный термометр, первый электрический конденсатор, громоотвод, первый словарь английского языка, секстант, хроматические линзы, морской хронометр для измерения долготы, прядильная машина, улучшенный паровой двигатель, электрический телеграф, пароход, текстильная машина, бифокальные очки, циркулярная пила, парашют, воздушный шар, крутильные весы, прядильная машина для хлопка, шарикоподшипник, прецизионный токарный станок, литография, длинносеточная бумагоделательная машина для производства бумажных листов и др. Все это в значительной мере меняло практическую деятельность людей и давало пищу для новых теоретических обобщений.

Рационализм в XIX веке прямо связан с творчеством выдающегося немецкого философа Г.В.Ф. Гегеля 12 . В его философии «рационализм объединяется с диалектикой, которая выступает как всеобщая логика самопознания разума, или абсолютной идеи, как логика универсального мирового процесса и в то же время как фундаментальная теория познания. Отожествление мышления и действительности (панлогизм) придало гегелевскому рационализму характер умозрительной натурфилософии, которая своим стилем и методологической направленностью контрастировала с господствующим стилем науки, хотя диалектические идеи в XIX веке заметно перекликались с методологической рефлексией над крупными научными результатами в биологии, физике, химии, космологии (что было отмечено К. Марксом и Ф. Энгельсом)» 13 .

В XIX веке был изобретен сборочный конвейер, ускоривший производство товаров народного потребления, электрическая лампочка, телефон, печатная машинка, швейная машина, спектроскоп, шахтерская лампа, электромагнит, электрический генератор, стереоскоп, пропеллер, азбука Морзе, дагеротипия, элеватор, хлопчатобумажная ткань, антисептик, стоматологическое кресло, гироскоп, пилотируемый планер, двигатель внутреннего сгорания, светофор, телефон, сейсмограф, эскалатор, портативная кинокамера, пылесос и т. д.

В XIX веке было введено в оборот слово «ученый» (У. Уэвелл, 1833) 14 .

В этом же веке зародился позитивизм, получивший свое продвижение и развитие и за его пределами. Вместе с тем рационализм подвергается обстоятельной критике со стороны тех мыслителей, которые считали претензии разума на господство во всех сферах человеческой жизнедеятельности безосновательными. Речь идет в первую очередь о трудах А. Шопенгауэра 15 , Ф. Ницше 16 , С. Кьеркегора 17 . Их идеи получили свое продолжение в концепциях экзистенциализма, интуитивизма, прагматизма, фрейдизма.

Рационализм был подвергнут критике за представления о человеке как существе рациональном. Исторические события подтверждают подобную оценку в полной мере. Появилась и быстро набирала силу противоположная тенденция в философском творчестве — иррационализм. В исторической практике нашлось немало аргументов в пользу сделанных в его рамках выводов.

Вместе с тем рационализм в XX веке находит достаточно весомые контраргументы, содержащие в себе попытку удержать свои позиции. Так, критический рационализм, например К. Поппера 18 и других его представителей, обращает внимание на способность разума преодолевать заблуждения и создавать условия для становления и развития демократического «открытого общества», а причину социальных катаклизмов следует искать не в ограниченности рационализма, а скорее в иррационализме, когда разум сдает свои позиции под давлением обстоятельств.

Ситуация кризиса классического рационализма привела к появлению неорационализма, провозгласившего необходимость его реформации.

Неорационализм опирался в основном на достижения физики, видя в ней лидера естествознания и науки в целом. Философия, по мнению сторонников неорационализма, должна стремиться к большей строгости, это диалектика возможного и необходимого»; «Толк в жизни понимаешь только потом, но жить приходится сначала».

точности и обоснованности, по аналогии с математически обоснованными физическими теориями. Неорационализм допускает существование различных форм рациональности. Рассматривая соотношение теории и опыта, он отдает предпочтение первой, считая, что именно в ней заключено творческое начало. Неорационализму противостоят в этом отношении эмпиризм и позитивизм, делающие ставку на опыт. Главенствующее место в исследованиях представителей неорационализма занимают проблемы образования и развития теоретического знания.

Развитие неорационализма связано с именами Г. Бошляра 19 , Ж. Пиаже 20 , Ф. Гонсета 21 .

Г. Бошляр утверждал, в частности, что история науки есть смена типов рациональностей, которые обозначаются как «эпистемологические профили» − базовые системы понятий и методов, и соответствующих им «научных реалий». Эпистемологические профили не связаны друг с другом преемственно: квантово-релятивистская теория принципиально не выводима из ньютоновской механики.

В целом Г. Бошляр обосновал необходимость реформирования рационализма с учетом требований современной науки и техники путем интеграции фундаментальных научных методов и изменения основной стратегии научного познания в сторону понятийного конструирования реальности.

Ж. Пиаже в своих трудах обосновал понятие равновесия как основной жизненной цели индивида. С его точки зрения, источником познания является активность субъекта, направленная на восстановление гомеостаза. Равновесие между воздействием организма на среду и обратным воздействием среды обеспечивается адаптацией, то есть уравновешиванием субъекта с окружающей средой происходит на основе равновесия двух разнонаправленных процессов — ассимиляции и аккомодации. Иначе говоря, действие субъекта влияет на окружающую среду, а среда влияет на субъект обратным действием. Его работы укрепляли позиции неорационализма.

Ф. Гонсет в основанном им журнале «Диалектика» развивал идеи программного единства внутри неорационализма как направления философской мысли, обосновал доктрину «идонеизма». Принципиальное положение эпистемологии Ф. Гонсета состоит в единстве всех типов и уровней знания — от интуитивного до абстрактного. Познание в своем движении, утверждал философ, всякий раз возвращается к своим предпосылкам, корректируя их посредством различных методологических стратегий. В открытой методологии Ф. Гонсета нет ни абсолютных начал познания, ни абсолютных норм его обоснования. Обоснованный им принцип пересматриваемости провозглашает необходимую готовность к ревизии уже накопленных знаний, а принцип двойственности обосновывает дополнительность разума и опыта, единство теории и эксперимента (принцип двойственности является, по сути, переформулировкой выдвинутого Нильсом Бором принципа дополнительности). Ф. Гонсет предложил применить к познанию процедуру «четырех фаз»:

1. Постижение научной проблемы.

2. Выдвижение гипотез.

3. Проверка гипотез.

4. Преобразование первоначальной познавательной ситуации.

При этом познание ориентировано не только на объекты, но и на цели и способы действия при общем векторе движения познания от обыденного к научному.

Попытки создания нового рационализма связаны с творчеством Д. Белла 22 , Х. Шельски 23 , Дж. Гелбрайта 24 и др. Характерной чертой последнего должно быть сочетание принципов рационализма с гуманистическими, религиозными и эстетическими ориентациями человеческой деятельности в разных сферах: науке, экономике, политике, технике.

Огромное влияние на все стороны жизни человечества оказали сделанные в XX веке открытия. Их было больше, чем за все предыдущие столетия. Особую значимость приобрели открытия в области физики и биологии. На их основе были разработаны теории (концепции), повлиявшие на развитие цивилизации:

• специальная теория относительности,

• общая теория относительности,

• теория электрослабого взаимодействия,

• теория диссипативных систем,

• разветвленные цепные реакции,

• двойная спираль ДНК,

• ядерный магнитный резонанс,

• теория иммунитета, открытие функции хромосом как носителей наследственности,

• явления квантовой телепортации, соотношение неопределенностей Гейзенберга,

• концепция Большого взрыва,

• кварковая теория строения вещества,

• концепция устойчивого развития,

• концепция «ядерной зимы»,

• открытие эмбриональных стволовых клеток,

• концепция дрейфа материков,

• синтез трансурановых элементов,

• выделение фермента теломеразы, останавливающего процесс старения клеток,

• закон гомологических рядов Вавилова,

• открытие реликтового озера Восток под трехкилометровым панцирем льда в центральной части Антарктиды,

• открытие групп крови,

• планетарная модель атома, эффект Вавилова — Черенкова (излучение света движущимися в среде электронами),

• дифракция рентгеновских лучей в кристаллах,

Человечество шагнуло в космос. Первый искусственный спутник Земли, высадка человека на Луну, атомная энергетика, лазеры, компьютеры, мобильная телефонная связь, телевидение, термоядерный синтез, радиолокация, томография, нанотехнологии, клонирование млекопитающих, атомная и водородная бомбы, новые виды транспорта, ледокол-атомоход «Ленин», радиовещание, ускорители элементарных частиц, пересадка человеческого сердца, космическая орбитальная станция «Мир», проект «Союз − Аполлон», первая посадка на Венеру советского космического аппарата «Венера-3», программа «Геном человека», туннель под Ла-Маншем, ускоритель элементарных частиц — Большой коллайдер в Европейском центре ядерных исследований и многое другое.

Явно обозначился новый виток сближения научного и технического прогресса. Произошла научно-техническая революция. Информационный динамизм привел к быстрому устареванию знаний и породил новую образовательную концепцию — непрерывное образование.

Появление принципиально новых типов объектов научных исследований потребовало иного видения реальности по сравнению с тем, которое демонстрировала сложившаяся ранее картина мира. Происходят изменения и в методах познания, в системе норм и правил исследовательской деятельности. «…Рост научного знания, − отмечает В.С. Степин, − предполагает перестройку оснований науки. Последняя может осуществляться в двух разновидностях: a) как революция, связанная с трансформацией специальной картины мира без существенных изменений идеалов и норм исследования, b) как революция, в период которой вместе с картиной мира радикально меняются идеалы и нормы науки и ее философские основания» 25 .

История знает образцы обеих революций. Примером первой из них служит переход от механической картины к электродинамической. Этот переход хотя и сопровождался весьма существенным изменением видения физической реальности, но не менял радикально познавательных установок классической физики.

Вторую ситуацию иллюстрирует история квантово-релятивистской физики, появление которой вызвало перестройку не только научной картины мира, но и классических принципов объяснения, описания, обоснования и организации знаний (в том числе и философских).

Существует два пути перестройки оснований научных исследований: a) путем внутридисциплинарного развития знаний, b) путем междисциплинарных связей и тесного взаимодействия (взаимовлияния) разных наук. И тот, и другой имеют довольно длительную историю.

«Когда я начинал заниматься физикой, − писал академик И.Е. Тамм, − было известно всего два элементарных кирпича мироздания — электрон и протон, из которых, как считали, построены все тела, и только два вида сил — силы тяготения и электромагнитные, на основе которых объяснялись все явления природы. Просто, ясно и хорошо. Но скоро эта простая картина начала нарушаться» 26 .

Действительно, в XXI веке физика элементарных частиц шагнула вперед и серьезнейшим образом расширила представления в этой области.

«В настоящее время, − отмечает д.ф.-м.н. Н.К. Мухин, − открыто и изучено великое множество элементарных частиц (гораздо больше, чем химических элементов, которых уже известно 118). И подобно тому, как в свое время поступил Менделеев с химическими элементами, создав периодическую систему, физики тоже классифицировали частицы, объединив близкие по каким-либо свойствам в классы и группы. Например, классы барионов, мезонов, лептонов и группы странных, очарованных и прелестных частиц (эти названия, хотя и выглядят легкомысленными, вполне официальные)» 27

Источник