- Что такое рационализм

- Рационализм — это.

- Рационализм в философии — древнегреческие мыслители

- Рационализм эпохи Просвещения

- Рационализм и эмпиризм

- Несовершенство рационализма

- Комментарии и отзывы (2)

- Рационализм (философия)

- Содержание

- История философского рационализма

- Сократ (ок. 470—399 до н. э.)

- Рационализм и эмпиризм

- Бенедикт (Барух) Спиноза (1632—1677)

- Иммануил Кант (1724—1804)

Что такое рационализм

«В мышлении нет любви, в дедукции нет вечного, в рационализме — только смерть».

Стивен Кинг, американский писатель

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Слова из ряда рациональный, рациональность, рационализм часто употребляются в речи.

В них нет негативной подоплеки — всем хочется побольше рациональности в устройстве городов, большинство понимает, что для успешного ведения бюджета нужен рационализм, к рациональным доводам оппонентов люди относятся с уважением.

Рационализм — это отношение к жизни, способ познания мира через призму разума.

На первый взгляд кажется, что именно этот метод дает наиболее объективную и точную картину мира, раскладывая все по полочкам, не принимая ничего на веру. Но история показывает, что мир устроен гораздо сложнее.

В чем суть рационализма? Почему самый разумный подход к познанию оказался несовершенен? Что такое рационализм в философии? Попробуем ответить на эти вопросы.

Рационализм — это.

В основе слова рационализм лежит латинский корень ratio — разум.

Рационализм — это метод познания действительности через разум, здравомыслие. Для рационалиста важно понимать суть событий, изучать реальные факты, приводить логические доводы и объяснения, искать доказательства, чтобы давать объективную оценку происходящему.

В рациональной картине мира нет места субъективному, эмоциональному, нелогичному и мифическому.

Рационалисты с разной степенью категоричности считают, что разум человека способен сам по себе, без обращения к чувственному опыту достичь основополагающих научных истин.

Рационализм опирается на научные знания, которые, в свою очередь, постоянно совершенствуются и пополняются. Поэтому рационалисты так ратуют за прогресс — в нем они видят разумный ход истории, независимый от догматов (это как?), устоев, традиционных заблуждений.

Рационализм в философии — древнегреческие мыслители

Хоть рационализм и считается основным направлением философской мысли эпохи Просвещения, но, как водится, здесь не обошлось без древних греков. Само социальное устройство Древней Греции с ее полисами и демократией способствовало развитию рационалистического мышления.

Почву для формирования рационализма подготовили пифагорейцы с попыткой перехода от практических знаний к абстрактным и софисты, превратившие риторику в науку о мышлении.

Отцом-основателем античного рационализма принято считать Сократа (469–399 гг. до н.э.), утверждавшего, что человек — это душа, а душа и есть разум. «Познай самого себя» — главный сократовский принцип, познание для философа является истинной добродетелью.

Метод познания Сократа — диалектика (это как?), на базе которой впоследствии закладывается логика. Сократ обозначил важнейшую тему науки — соотношение реальности и понятия, через которое нужно осмыслить мир.

Ученик Сократа Платон (427–347 гг. до н.э) не просто записал диалоги со своим учителем, но и разработал собственное учение, в котором задача теоретического знания — это исследование не мира чувственных вещей, а мира понятий, объясняемых только рациональным мышлением.

Аристотель (384–322 гг. до н.э.) оформил разрозненные идеи в систематическое учение о мышлении и его законах.

Он выделил научные понятия, которые актуальны и сейчас, сформулировал главный критерий научного знания, указав, что предметом изучения должно быть нечто вечное, нерушимое и нерукотворное, создал классификацию наук, где науки, отвлеченные от материи, стоят выше тех, что исследуют материальный мир.

Но самое главное — Аристотель изобрел формальную логику, без которой развитие науки было бы невозможно.

Характерные черты античного реализма:

- В приоритете (это как?) занятие теоретическим познанием. Теория — для избранных мудрецов, практические и прикладные знания — занятие для низших сословий и рабов.

- Неделимость научного и философского рационализма, т.к. наук как таковых еще не существовало, все они были под крылом философии.

Рационализм эпохи Просвещения

Средневековье надолго забросило идеи о рациональном мышлении в дальний ящик. Все вопросы мироздания объяснялись непостижимым божественным разумом, от человека требовалась только вера, т.к. его разум не в силах даже приблизиться к пониманию божественного замысла.

Всплеск идей рационализма связан с эпохой Просвещения XVII–XVIII веков, когда позиции церкви сильно пошатнулись.

Критика религиозной идеологии, разговоры о ничтожности веры, глобальная перестройка общества — все это подстегивало идеи о величии разума. Во главу угла ставились образование, просвещение, прогресс — процессы, призванные развивать и использовать разум, мышление, интеллект.

Рационализм Просвещения связан с именем французского мыслителя Рене Декарта (1596–1650 гг.). Декарт занимается развитием новой философии, построенной на научном знании, освобожденном от случайностей.

Источник таких случайностей — опыт, поэтому опыт отвергается, а во главу угла ставится разум. Каждый факт, гипотеза (это что?), предположение должны подвергаться тщательному, многостороннему анализу. Ничего нельзя принимать на веру, только сомнение — двигатель истинного познания.

Именно Декарту принадлежит фраза, ставшая манифестом (это как?) рационализма:

«Я мыслю, следовательно, я существую».

Что же такое рационализм для Декарта? Кратко логику философа можно представить в виде цепочки рассуждений:

- —> В любой вещи или явлении можно усомниться.

- —> Сомнение — это свойство мышления и единственное, что не подлежит сомнению.

- —> Мышление — это основа бытия и познания.

- —> Мышление — это работа разума.

- —> В основе бытия и познания лежит разум.

Любое познание, по мнению Декарта, должно опираться на дедуктивно-рационалистический метод, подчиняющийся четырем правилам. Следуя этим правилам, любой человек может «вести свой разум к познанию истины».

- Правило очевидности: никогда не принимать за истину то, в чем не уверен. Истина — это то, что очевидно и не дает повода к сомнению.

- Правило анализа: каждое сложное явление нужно делить на простые составляющие до тех пор, пока они не станут самоочевидными.

- Правило синтеза:познание — это путь от простого к сложному, поэтому важно выстраивать свои мысли в определенную иерархию (это как?). То, что мы разложили на молекулы в процессе анализа (это как?), теперь предстоит соединить заново.

- Правило контроля: познание требует всеобъемлющей систематизации, необходимой для контроля упущений. Чтобы не упустить ни малейшей детали в процессе анализа, нужно составлять полные перечни, а, чтобы контролировать корректность синтеза (это как?), необходимы обзоры картины в целом.

Наравне с Рене Декартом яркими представителями рационализма были голландец Бенедикт Спиноза (1632–1677) и немецкий математик Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716).

Рационализм и эмпиризм

Центральная проблема философии Нового времени — это гносеология, или теория познания.

Развитие наук заставило лучшие умы конца XVI–XVIII веков искать универсальный метод проверки любых знаний на предмет их истинности.

Рационалистический суперметод Декарта устраивал далеко не всех. Антагонистами рационализма становятся философы во главе с англичанином Фрэнсисом Бэконом (1561–1626), которые утверждали, что в основе человеческих знаний лежит опыт.

Опыт на древнегреческом — empeiria, отсюда и название этого направления в философии — эмпиризм. Манифест эмпириков сформулировал Джон Локк:

«Нет ничего в познании, чего ранее не содержалось бы в ощущениях».

Сторонники эмпиризма считали, что знания должны проверяться экспериментом, а истинный метод познания — индуктивный, т.е. двигающийся от постановки частных вопросов к выдвижению общих теорий.

«Абсолютная власть разума сродни политическому абсолютизму:

она уничтожает личность».

Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр

Несовершенство рационализма

Эмпиризм и рационализм — две крайних позиции по отношению к роли мышления и опыта в познании, в этой крайности их слабое место.

Эмпиризм с его принижением значения разума буксует в объяснении абстрактных понятий, рационализм, отрицая важность опыта, лишает познание питательной среды, а во многом даже и смысла.

Сильная сторона рационализма — теория, но теория, оторванная от опыта, наблюдений, экспериментов теряет смысл. Так же и один только опыт без мышления и законов формальной логики не может быть источником истинного знания.

Современная наука — это синтез рационалистического и эмпирического методов познания.

«Рационализм — это расположенность выслушивать критические замечания и учиться на опыте».

Карл Раймунд Поппер, австрийский философ XX века

Автор статьи: Елена Румянцева

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Любая теория и должна пройти проверку опытами, иначе теоретическое знание может оказаться ложным. Если ученые разработали теорию гравитационных волн, то эти волны нужно зафиксировать приборами, в противном случае, данную теорию можно смело поставить под сомнение.

Рационализм в науке вещь правильная, но не дай бог, чтобы рационализм стал доминировать в политике. Зачем платить пенсии старикам, это нагрузка на бюджет, пусть дети содержат, это рациональный подход, но абсолютно людоедский.

Источник

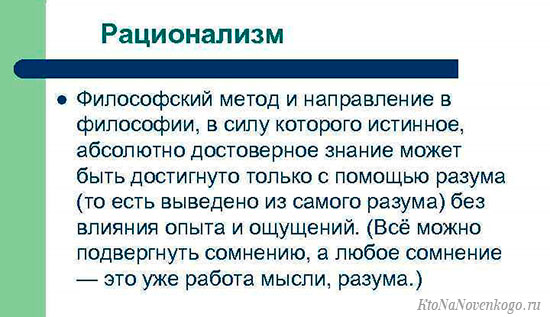

Рационализм (философия)

Рационали́зм (от лат. ratio — разум) — метод, согласно которому основой познания и действия людей является разум. Поскольку интеллектуальный критерий истины принимался многими мыслителями, рационализм не является характерной чертой какой-либо определенной философии; кроме того, имеются различия во взглядах на место разума в познании от умеренных, когда интеллект признают главным средством постижения истины наряду с другими, до радикальных, если разумность считается единственным существенным критерием. В современной философии идеи рационализма развивает, например, Лео Штраус, который предлагает применять рациональный метод мышления не сам по себе, а посредством майевтики. Среди других представителей философского рационализма можно назвать Бенедикта Спинозу, Готфрида Лейбница, Рене Декарта, Георга Гегеля и др. Обычно рационализм выступает в качестве противоположности как иррационализму, так и сенсуализму.

Содержание

История философского рационализма

Сократ (ок. 470—399 до н. э.)

Многие философские направления, в том числе и рационализм, берут начало от философии древнегреческого мыслителя Сократа, который верил, что, прежде чем познавать мир, люди должны познать самих себя. Единственный путь к этому он видел в рациональном мышлении. Греки считали, что человек состоит из тела и души, а душу, в свою очередь, разделяли на иррациональную часть (эмоции и желания) и рациональную, которая только и составляет собственно человеческую личность. В повседневной реальности иррациональная душа входит в физическое тело, порождая в нем желания, и таким образом смешивается с ним, ограничивая восприятие мира через органы чувств. Рациональная душа остается за пределами сознания, но иногда вступает с ним в контакт через образы, мечты и другими способами.

Задача философа — очистить иррациональную душу от связывающих ее пут и соединить с рациональной, чтобы преодолеть духовный разлад и возвыситься над физическими обстоятельствами бытия. В этом заключается необходимость нравственного развития. Поэтому рационализм является не просто интеллектуальным методом, но и меняет как восприятие мира, так и природу человека. Рациональная личность видит мир через призму духовного развития и усматривает не только внешний вид, но и сущность вещей. Чтобы познать мир таким способом, следует вначале познать собственную душу.

Рационализм и эмпиризм

Начиная с эпохи Просвещения, рационализм обычно ассоциируют с введением в философию математических методов Декартом, Лейбницем и Спинозой. Противопоставляя это течение британскому эмпиризму, его еще называют континентальным рационализмом.

В широком смысле рационализм и эмпиризм противопоставлять нельзя, поскольку каждый мыслитель может быть одновременно рационалистом и эмпириком. В предельно упрощенном понимании эмпирик выводит все идеи из опыта, постижимого либо пятью органами чувств, либо через внутренние ощущения боли или удовольствия. Некоторые рационалисты противопоставляют этому пониманию ту идею, что в мышлении существуют некоторые основные принципы, подобные аксиомам геометрии, и из них знание можно выводить чисто логически дедуктивным методом. К ним, в частности, относятся Лейбниц и Спиноза. Тем не менее, они признавали лишь принципиальную возможность такого способа познания, считая исключительно его применение практически невыполнимым. Как признавал сам Лейбниц в книге «Монадология», «в своих действиях мы все на три четверти эмпирики» (§ 28).

Бенедикт (Барух) Спиноза (1632—1677)

Философия рационализма в наиболее логичном и систематическом изложении была развита в XVII в. Спинозой [1] [2] [3] . Он пытался ответить на главные вопросы нашей жизни, провозглашая при этом, что «бог существует только в философском смысле» [3] [4] . Его идеалом философа были Декарт [5] , Эвклид [4] и Томас Гоббс [5] , а также еврейский теолог Маймонид [5] . Даже выдающиеся мыслители считали «геометрический метод» Спинозы трудным для понимания [3] . Гете признавался, что «по большей части не мог понять, о чем Спиноза вообще пишет» [3] . Его Этика содержит неясные места и математические структуры из эвклидовой геометрии [4] . Философией Спинозы интересовался Альберт Эйнштейн [6] [7] [8] [9] [10] [11] .

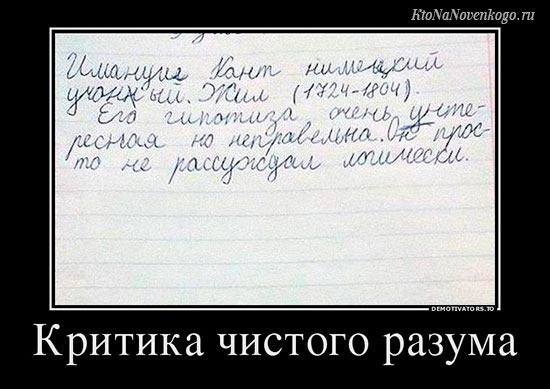

Иммануил Кант (1724—1804)

Кант также начинал как традиционный рационалист, изучая труды Лейбница и Вольфа, но после знакомства с работами Юма начал развивать собственную философию, в которой попытался соединить рационализм и эмпиризм. Она получила название трансцендентальный идеализм. Споря с рационалистами, Кант заявлял, что чистый разум получает стимул к действию только тогда, когда доходит до предела своего понимания и пытается постичь то, что недоступно органам чувств, например, Бог, свобода воли или бессмертие души. Такие, недоступные для понимания через опыт предметы он называл «вещь в себе» и считал, что они для разума по определению непостижимы. Эмпиристов же Кант критиковал за то, что они пренебрегают ролью разума в осознании полученного опыта. Поэтому Кант считал, что для познания необходимы как опыт, так и разум.

Источник