15RosNeft.ru Добыча и транспортировка нефти

Nav view search

Навигация

Расчеты при вызове притока компрессорным способом

При компрессорном способе вызова притока наиболее важными величинами для расчета являются:

1 глубина (по вертикали), на которую компрессор сможет оттеснить уровень жидкости в скважине;

2 продолжительность нагнетания газа до достижения этой глубины.

Наибольшее давление на забое скважины будет наблюдаться в момент ввода газа в задавочную скважинную жидкость. Сжатый газ вводится в скважинную жидкость или через башмак НКТ, или через пусковые отверстия (пусковые муфты), или через пусковые клапаны. Глубина ввода сжатого газа обычно определяется возможностями компрессора. Для схемы обратной закачки газа глубина ввода (Нввода) может быть определена из выражения:

где Lввода — длина колонны НКТ от устья до точки ввода сжатого газа в

Pк — давление, создаваемое компрессором;

ρг 0 — плотность газа при стандартных условиях;

Т0 — стандартная температура, равная 293К;

Р0 — давление, равное 101325 Па;

Δркол — потери давления на трение газа в затрубном пространстве;

Δртр — потери давления на трение скважинной жидкости в колонне

Потери давления на трение в формуле (3.27) отнесены к длине. Это упрощает расчеты. Формулы для расчета потерь давления на трение аналогичны тем, которые приведены для способа замены скважинной жидкости на жидкость меньшей плотности.

Продолжительность нагнетания газа (tнаг) определяется по формуле:

где Vнаг — объем скважины, занимаемый нагнетаемым газом в момент

его поступления в скважинную жидкость;

Pввода — давление на глубине ввода газа в скважинную жидкость,

определяется по барометрической формуле (3.3);

qг0 — производительность компрессора, приведенная к

Источник

Компрессорный способ освоения.

Замена жидкости в скважине.

Замена жидкости осуществляется в основном при ожидании возможного фонтанирования при спущенных в скважину НКТ и герметизированном устье, что предотвращает выбросы и фонтанные проявления. Выходящая из бурения скважина обычно заполнена глинистым раствором. Производя промывку скважины водой или дегазированной нефтью, получаем уменьшение забойного давления на величину

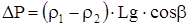

, , | (2.1) |

где ρ1 – плотность глинистого раствора; ρ2 – плотность промывочной жидкости; L – глубина спущенных НКТ; β – средний угол кривизны скважины.

Таким способом осваиваются скважины с пластовым давлением близким к гидростатическому Pпл > ρ2ּgּLּcos β и при наличии коллекторов, хорошо подающихся освоению. Как видно из формулы (2.1), при смене глинистого раствора (ρ1 = 1200 кг/м 3 ) на нефть (ρ2 = 900 кг/м 3 ) максимальное снижение давления составит всего лишь 25 % от давления, создаваемого столбом глинистого раствора. Этим по существу и ограничиваются возможности метода. Замена жидкости в скважине проводится с помощью цементировочных агрегатов, а иногда и буровых насосов.

Компрессорный способ освоения.

Этот способ нашел наиболее широкое распространение при освоении фонтанных, полу фонтанных и частично механизированных скважин. В скважину спускается колонна НКТ, а устье оборудуется фонтанной арматурой. К затрубному пространству присоединяется нагнетательный трубопровод от передвижного компрессора. При нагнетании газа жидкость в межтрубном пространстве оттесняется до башмака НКТ или до пускового отверстия в НКТ, сделанного заранее на соответствующей глубине. Газ, попадая в НКТ, газирует жидкость в них. В результате давление на забое сильно снижается. Регулируя расход газа (воздуха), можно изменять плотность газожидкостной смеси в трубах, и следовательно, давление на забое Pз. При Pз

, , | (2.2) |

где Н – глубина забоя (до верхних перфораций); L – глубина пускового отверстия; ρ1 – плотность скважинной жидкости; β – средний угол кривизны скважины.

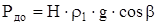

Забойное давление до нагнетания газа равно

. . | (2.3) |

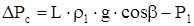

Вычитая из (2.3) (2.2), найдем депрессию на пласт

. . | (2.4) |

Чем больше давление, развиваемое компрессором, тем на большей глубине L может быть предусмотрено пусковое отверстие или башмак НКТ, а следовательно, больше ΔР при прочих равных условиях.

Освоение скважин закачкой газированной жидкости.

Освоение скважин путем закачки газированной жидкости заключается в том, что в затрубное пространство закачивается смесь газа с жидкостью (обычно вода или нефть). Плотность такой газожидкостной смеси зависит от соотношения расходов закачиваемых газа и жидкости. Это позволяет регулировать параметры процесса освоения. Поскольку плотность газожидкостной смеси больше плотности чистого газа, то это позволяет осваивать более глубокие скважины компрессорами, создающими меньшее давление.

Для такого освоения к скважине подвозится передвижной компрессор, насосный агрегат, создающий, по меньшей мере, такое же давление, как и компрессор, емкости для жидкости и смеситель для диспергирования газа в нагнетаемой жидкости. При нагнетании газожидкостная смесь движется сверху вниз при непрерывно изменяющихся давлении и температуре. При закачке газожидкостной смеси (ГЖС) на пузырьки воздуха действует выталкивающая сила, под действием которой они всплывают в потоке жидкости. Скорость всплытия зависит от размеров газовых пузырьков, вязкости жидкости и разности плотностей: чем мельче пузырьки, тем меньше скорость их всплытия. Обычно эта скорость относительно жидкости составляет 0,3 – 0,5 м/с. Поэтому скорость движения жидкости вниз должна быть больше скорости всплытия пузырьков газа. Иначе газ не достигнет башмака НКТ, и давление на забое не снизится. Для создания достаточно больших скоростей жидкости необходимы большие расходы. Поэтому при закачке ГЖС предпочтительно это делать не через кольцевое пространство, а через НКТ, так как малое их сечение позволяет получить достаточно большие нисходящие скорости при умеренных объемных расходах жидкости. Считается, что для успешного осуществления процесса достаточно иметь нисходящую скорость жидкости порядка 0,8 –

При освоении скважины газированной жидкостью к устью присоединяется через смеситель линия от насосного агрегата, ко второму отводу смесителя – выкидная линия компрессора. Сначала запускается насос и устанавливается циркуляция. Скважинная жидкость (глинистый раствор) сбрасывается в земляной амбар или другую емкость. При появлении на устье нагнетаемой чистой жидкости (вода, нефть) запускается компрессор, и сжатый газ подается в смеситель для образования тонкодисперсной ГЖС. По мере замещения жидкости газожидкостной смесью давление нагнетания увеличивается и достигает максимума, когда ГЖС подойдет к башмаку НКТ. При попадании ГЖС в НКТ давление нагнетания снижается.

Тартание– это извлечение из скважины жидкости желонкой, спускаемой на канате с помощью лебедки. Желонка изготавливается из трубы длиной 8 м, имеющей в нижней части клапан со штоком, открывающимся при упоре на шток. В верхней части желонки предусматривается устройство для прикрепления каната. Диаметр желонки обычно не превышает 0,7 диаметра обсадной колонны. За один спуск желонка выносит жидкость объемом, не более 0,06 м 3 .

Поршневание.

При поршневании (свабировании) поршень или сваб спускается на канате в НКТ. Поршень представляет собой трубу малого диаметра (25 –

37,5 мм) с клапаном, открывающимся вверх. На наружной поверхности трубы (в стыках) укреплены эластичные резиновые манжеты

(3 – 4 шт.), армированные проволочной сеткой. При спуске поршня под уровень клапан открывается и жидкость перетекает в пространство над поршнем. При подъеме клапан закрывается, а манжеты, распираемые давлением столба жидкости над ними, прижимаются к стенкам НКТ и уплотняются. За один подъем поршень выносит столб жидкости, равный глубине его погружения под уровень жидкости. Глубина погружения обычно не превышает 75 – 150 м. Устье при поршневании также остается открытым, что связано с опасностями неожиданного выброса и загрязнением устья скважины.

Источник

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 – КОМПРЕССОРНЫЙ МЕТОД ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН

Теоретическая часть

По существу компрессорный метод освоения скважины не отличается от метода замены жидкости, только вместо жидкости закачки используется газ, а вместо насосного агрегата − компрессор.

Основная расчетная величина − предельная глубина спуска башмака НКТ (пусковой муфты с отверстиями или пускового клапана) Нп, зависящая в основном от давления, создаваемого компрессором рк.

Прямая закачка (газ закачивается в колонну НКТ)

Предельная глубина оттеснения статического уровня жидкости в

Нпр=

где рк− давление, создаваемое компрессором, МПа; ру− давление на устье скважины, МПа;

Т − средняя температура газа в скважине, К; z− коэффициент сверх-сжимаемости газа; Акзж− градиент потерь давления на трение при движении жидкости в кольцевом зазоре, Па/м

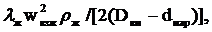

А кзж=

кости в кольцевом зазоре, вычисляемый в зависимости от числа Rеж;

wкзж − скорость движения жидкости в кольцевом зазоре, м/с; Атг − градиент потерь давления на трение при движении газа в трубах, Па/м

Атг=

Wтг=4qcт/[60

qcт− подача компрессора, приведенная к стандартным условиям, м 3 /мин.

Скорость движения жидкости в кольцевом зазоре

Wкзж = wтг

Объем закачиваемого в скважину газа (при рк и Т)

Vг =

Время (вмин) работы компрессора (время закачки)

2. Обратная закачка

Предельная глубина оттеснения уровня в кольцевом зазоре

Нпр =

гдеАтж, Акзг − соответственно градиенты потерь давления (в Па/м) натрение при движении жидкости в трубе и газа в кольцевом зазоре, считываемые по формулам:

Атж =

А кзг =

Скорость движения газа в кольцевом зазоре:

wкзг=4qcт/[60

скорость движения жидкости в трубах

wтж=wкзг

Объем закачиваемого в скважину газа (при рк и Т)

Vг =

Время закачки рассчитывают по формуле (2.8). Градиенты потерь давления на трение газа Атги Акзг достаточно малы, в практических расчетах можно принимать Атг = Акзг = 0,2 Па/м.

Задача 2.1. Рассчитать глубину установки муфты с пусковыми отверстиями для освоения заглушённой водой фонтанной скважины при следующих условиях: внутренний диаметр обсадной колонны Dвн =

= 0,1503 м; наружный диаметр НКТ d= 0,06 м; внутренний диаметр НКТ dвн = 0,0503 м; глубина скважины Lc = 1700 м; пластовое давление

рпл = 18,5 МПа; скважина до устья заполнена водой плотностью

Решение. Так как освоение проводится обратной закачкой, то расчеты следует вести по формулам (2.9) − (2.10).

Предварительно рассчитываем по (2.2) коэффициент

Вг= 8 ∙ 293/(0,1 ∙ 299 ∙ 0,89) = 88,084.

По формуле (2.13) вычисляем

Wтж = 4 ∙ 8/ (60 ∙ 3,14 ∙ 88,084 ∙ 0,0503 2 ) = 0,762 м/с.

wKзг = 4 ∙ 8/ [60 ∙ 3,14 ∙ 88,084 (0,1503 2 − 0,06 2 ) =0,1015 м/с.

Рассчитываем по (1.4) число Рейнольдса для воды, движущейся в трубах:

ReT = 0,762 . 0,0503 ∙ 1100/(1,5- 10 -3 ) =28108.

Коэффициент

Рассчитываем плотность газа при рк и Т:

Определяем число Рейнольдса для газа, движущегося по кольцевому зазору:

Reкз =

Так как Rer 2 96,9/[2(0,1503 − 0,06)]

Атж=0,0244 (0,762) 2 1100/(2∙0,0503) =154,92 Па/м.

Вычисляем по формуле (2.9) предельную глубину

Нпр=

Таким образом, предельная глубина продавки жидкости газом составляет 790,3 м. Муфту с пусковыми отверстиями необходимо установить на глубине 760 м.

Рассчитаем по (2.14) объем закачиваемого в скважину газа при продавке уровня:

V=3,14 (0,1503 2 − 0,06 2 ) 790,3/4 = 11,78 м 3 .

Время закачки (работы компрессора) определяем по (2.8):

Т = 11,78 ∙ 88,084/8 = 129,7 мин.

Следовательно, при освоении скважины компрессором, когда уровень жидкости оттесняется до пусковых отверстий, газ прорывается через них в НКТ, газирует находящуюся там жидкость, забойное давление снижается ниже пластового давления, и начинается приток жидкости из пласта.

Задача 2.2. Рассчитать глубину установки пусковой муфты для условий предыдущей задачи при прямой закачке газа.

Дата добавления: 2018-08-06 ; просмотров: 1189 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник