Радиорелейная связь: история, принцип, достоинства и недостатки

Радиорелейная связь в ХХ веке позволила передавать большое количество информации на очень далекие расстояния. Прием/передача ведется в УКВ диапазоне: дециметровые, сантиметровые и метровые волны. Короткие волны способны самостоятельно, без промежуточных звеньев достигать приемника. Но из-за их особенностей в КВ невозможно заложить большой объем данных.

История радиорелейной связи

Впервые идея радиорелейной связи была предложена в 1898 году в журнале «Заметки электроника». Статью написал Иоганн Маттауш. Несмотря на большой объем критики, спустя год ЭмильГуарини-Форестио сконструировал работоспособный экземпляр. Он запатентовал 27 мая 1899 года радио-репитер — это дата появления на свет радиорелейной связи.

Долгие годы инженеры пытались добиться от нового способа передачи данных возможности для практического применения. Устанавливались массивные антенны, добавлялись фильтры, но из-за несовершенства конструкции идея имела только теоретический смысл.

Реальное применение радиорелейной связи стало возможным только спустя 30 лет, когда были изобретены высокочастотные радиолампы. В 30-х годах ХХ века благодаря радиорелейной связи страны начали отказываться от прокладки телеграфных кабелей в сложных условиях, и начали устанавливать мощные промежуточные приемники/передатчики.

Радиорелейные линии применялись во Второй мировой войне. Сегодня мобильные сети наземного базирования используют принципы радиорелейной связи. Также РРЛ применяется в военных целях для управления войсками.Ученные задумываются о возможности передачи энергии. Такая идея была у Николы Теслы, но реализовать ее он не смог.

Как работает радиорелейная связь

Принцип действия радиорелейной связи прост. Между приемником и передатчиком используется промежуточное звено — радиорелейный комплекс. А от него передается на приемник. Благодаря такому подходу стало возможно передавать УКВ диапазон на значительные расстояния. Необходимость именно в радиорелейной связи остро стала, когда оборудование способное передавать КВ диапазон перестало удовлетворять максимальным объемом.

Прием и передача сигнала при РРЛ ведется в ДМВ диапазоне:

- От 460 до 470 МГц;

- От 1 300 до 1 600 МГц;

- От 1 700 до 2 300 МГц.

Иногда используются сантиметровые волны, но метровый диапазон нужен только в особых случаях. Частоты более 10 ГГц в радиорелейной связи смысла не имеют, из-за большой уязвимости в условиях осадков.

Достоинства РРЛ

Плюсов в радиорелейной связи довольно много. Именно благодаря своим достоинствам эта технология полностью не забыта ученными:

- С использованием радиорелейных ретрансляторов моно заложить в сигнал значительный объем информации;

- Благодаря линейному распространению УКВ диапазона получается хорошая направленность сигнала. Этот параметр возрастает при увеличении площади антенны;

- На качество приема и передачи погодные условия, а также времена года имеют минимальное влияние;

- С использованием радиорелейной связи отпадает необходимость в прокладывании длинных кабелей в сложных природных условиях. Например, технически проложить провода в болотистой или скалистой местности очень сложно и дорого. Особенно это касается прокладки под водой. Также при проводной передаче данных на большие расстояния значительно снижается мощность сигнала, которую нужно восполнять через каждые 6 км.

Это лишь основные достоинства радиорелейной связи. К этому списку можно добавить экономию цветных металлов — меди и алюминия, которые применяются для проводной передачи ВЧ сигналов.

Недостатки радиорелейной связи

Минусов у РРЛ не так много, но о них тоже стоит упомянуть:

- Сложность оборудования, а также большие габариты установок;

- Для реальной пользы антенны должны монтироваться на высоких сооружениях;

- Промежуточное оборудование может понизить качество сигнала;

- Между соседствующими антеннами должна быть прямая геометрическая видимость;

- В некоторых условиях возведение вышек может оказаться слишком сложным, а значит дорогим.

Радиорелейную связь можно без преувеличения назвать одним из важнейших изобретений ХХ века. Именно благодаря РРЛ сетям впервые стало возможно передавать большие массивы данных на дальние расстояния без использования проводов.

Источник

Основы радиорелейной связи

Радиорелейная связь — радиосвязь, основанная на ретрансляции сигналов, передаваемых земной волной. Дальность связи без ретрансляции ограничивается расстоянием прямой видимости между антеннами станций.

Радиорелейная станция (РРС) — комплекс технических средств для обеспечения радиорелейной связи. Оборудование включает один, два или несколько полукомплектов аппаратуры, позволяющих обеспечить прием, передачу, ретрансляцию сигналов, ответвление части каналов или связь в нескольких направлениях. РРС могут быть подвижными или стационарными.

Подвижные станции рассчитаны на автономную работу в полевых условиях и могут размещаться на одной или нескольких транспортных единицах.

Комплект аппаратуры РРС обычно состоит из одного- двух полукомплектов аппаратуры высокочастотного ствола (основные и резервные радиопередающие и радиоприемные устройства), антенных и фидерных устройств, а также из аппаратуры каналообразования.

Аппаратура каналообразования может входить в состав оборудования РРС либо придаваться к станции в отдельной аппаратной.

Радиорелейная линия (РРЛ ) — линия связи, включающая развернутые на местности РРС и среду распространения радиоволн. РРЛ состоит из двух оконечных и может иметь несколько промежуточных (ретрансляционных, узловых) станций. В частном случае РРЛ может состоять только из двух оконечных станций (одноинтервальная линия).

Каждой линии в зависимости от ее типа и звена управления присваивается условный номер.

Магистральным линиям и линиям, развертываемым в стратегическом звене, присваиваются номера от 01 до 99, в оперативном и оперативно-тактическом звеньях — от 100 до 999 и гарнизонным — от 3000 до 6999. Перед номером для радиорелейных линий проставляется буква Р.

Оконечная станция радиорелейной линии – станция, устанавливаемая на конечном пункте линии и сдающая каналы на узел связи.

Ретрансляционная станция радиорелейной линии — промежуточная станция, на которой часть каналов ответвляется для сдачи на узел связи (ОУС, ВУС), остальные передаются по линии связи транзитом (ретранслируются).

Интервал радиорелейной линии — часть линии между двумя соседними станциями.

Участок радиорелейной линии — часть РРЛ, выделяемая по организационному или техническому признаку. По организационному признаку РРЛ делятся на ротные и батальонные участки, А по техническому — на переприемные участки. Под переприемным участком понимается участок линии между двумя соседними станциями (оконечными, узловыми), на которых осуществляется выделение каналов. Оконечные или узловые станции как правило входят в со став узла связи (ОУС, ВУС, УС пункта управления), на который сдаются образованные ими каналы.

Трасса радиорелейной линии — условная линия на местности или линия на топографической карте, соединяющая позиции РРС в порядке следования интервалов линии.

Позиция радиорелейной станции — участок местности с развернутой на нем РРС. На позиции силами экипажа станции оборудуются укрытия для личного состава и техники, места для хранения горючего и смазочных материалов, продовольствия и воды, организуются маскировка, охрана и оборона. Все это обеспечивается с помощью экипажей нескольких радиорелейных станций, образующих радиорелейную линию.

На пункте передачи абоненты передают информацию с помощью четырех независимых микрофонов. Каждый микрофон создает токи звуковой частоты в полосе 0,3-З,4 кГц. Этими токами промоделированы колебания генераторов поднесущих /надтональных/ частот. Генератор первого канала имеет частоту f1, а генератор второго канала — более высокую частоту f2.

На выходе генераторов получаются модулированные по амплитуде колебания. Каждое высокочастотное колебание /fi, f2, f3 и т.д./ дополняется двумя полосами боковых частот модуляции. Далее сигналы поступают на полосовые фильтры нижних боковых частот, которые пропускают только частоту генератора поднесущей частоты, промодулированную нижней боковой звуковой частотой. Фильтры устраняют взаимное влияние каналов друг на друга.

Все эти модулированные частоты подаются на групповой модулятор передатчика, который спектр частот каждого канала переносит в диапазон работы станции и с помощью антенны передатчика излучает в эфир. На приемном пункте сигналы принимаются приемной антенной, усиливаются, дедуктируются и разделяются с помощью полосовых фильтров, настроенных на соответствующие модулированные колебания генераторов поднесущей частоты передающей стороны. Фильтры низких частот задерживают токи надтональных частот fi, f2, f3 и т.д., и пропускают только токи звуковых частот в абонентские телефоны соответствующих каналов /fi, f2 и т.д./.

Свойства радиорелейной связи.

К достоинствам радиорелейной связи относится:

— высокое качество связи;

— малая зависимость от времени года, суток, состояния атмосферы;

— преимущества экономического характера.

К недостаткам радиорелейной связи относятся:

— дальность связи между соседними станциями ограничена прямой видимостью между антеннами (30-50 км);

— не применяется в горных и сильно холмистых участках местности, т.к. невозможно добиться прямой видимости между антеннами радиорелейных станций.

Способы организации радиорелейной связи

Радиорелейные средства обеспечивают высококачественную многоканальную связь, практически мало зависящую от времени года и суток, состояния погоды и атмосферных помех.

При организации радиорелейной связи необходимо учитывать зависимость ее качества от рельефа местности, что вызывает необходимость тщательного выбора трассы линии связи, невозможность работы или значительное уменьшение дальности действия радиорелейных станций в движении, возможность перехвата передач и создания радиопомех противником.

В общевойсковых соединениях, частях применяются радиорелейные станции Р-405, Р-415, Р-409, Р-419.

Радиорелейная связь может быть организована по направлению, по сети и по оси. Применение того или иного способа в каждом отдельном случае зависит от конкретных условий обстановки, особенностей организации управления, рельефа местности, важности данной связи, потребности в обмене, наличия средств и других факторов..

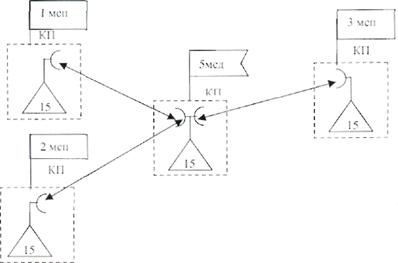

Направление радиорелейной связи — способ организации связи между двумя пунктами управления (командирами, штабами) (рис. 4.1.).

Этот способ обеспечивает наибольшую надежность работы направления связи и большую его пропускную способность, но по сравнению с другими способами обычно требует повышенного расхода частот и радиорелейных станций при штабе, организующем связь. Кроме того, при организации связи по направлениям возникают трудности в размещении большого количества РРС без взаимных помех на УС старшего штаба.

|

Рис. 4.1. Организация радиорелейной связи по направлению

Сеть радиорелейной связи — способ организации связи, при котором связь старшего пункта управления (командира, штаба) с несколькими подчиненными пунктами управления (командирами, штабами) осуществляется с помощью одного радиорелейного полукомплекта (рис. 4.2.)

Рис. 4.2. Организация сети радиорелейной связи

При работе по сети передатчики РРС подчиненных корреспондентов постоянно настроены на частоту приемника главной станции. Количество РРС в сети не должно превышать трех-четырех. Связь по сети возможна главным образом при условии, когда главная станция работает на ненаправленную (штыревую) антенну или антенну, имеющую сравнительно большой угол направленности (60-70°). Подчиненные корреспонденты могут использовать как штыревые, так и направленные антенны.

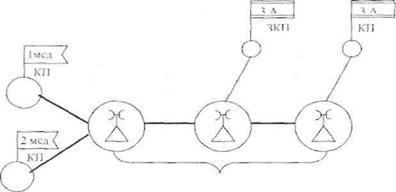

Ось радиорелейной связи — способ организации радиорелейной связи, при котором связь старшего пункта управления (командира, штаба) с несколькими подчиненными пунктами управления (командирами, штабами) осуществляется по одной радиорелейной линии, развернутой в направлении перемещения своего пункта управления или одного из пунктов управления подчиненных штабов (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Организация оси радиорелейной связи

Связь пункта управления старшего штаба с пунктами управления подчиненных осуществляется через опорные (вспомогательные) узлы связи, на которых производится распределение телефонных и телеграфных каналов между ПУ.

По сравнению со связью по направлениям организация радиорелейной связи по оси уменьшает количество РРС на УС ПУ старшего штаба и тем самым упрощает назначение частот этим станциям без взаимных помех, дает возможность осуществлять маневр каналами, обеспечивает более эффективное их использование, сокращает время для выбора и расчета трасс, облегчает управление радиорелейной связью и требует меньшего количества личного состава, необходимого для охраны и обороны промежуточных станций.

Недостатком этого способа является зависимость всей радиорелейной линии связи от работы осевой линии и необходимость в дополнительной коммутации каналов на опорных (вспомогательных) узлах связи.

Пропускная способность оси определяется емкостью осевой линии, поэтому организация радиорелейной связи по оси целесообразна лишь в том случае, если на осевой линии используются многоканальные станции, а на линиях привязки — малоканальные. Применение для оси малоканальных станций не дает должного эффекта, так как требует значительного количества этих станций и частот.

Радиорелейная связь осуществляется непосредственно или через промежуточные (ретрансляционные) радиорелейные станции. Эти станции развертываются в тех случаях, когда связь непосредственно между оконечными станциями не обеспечивается вследствие удаленности их друг от друга или по условиям рельефа местности, а также при необходимости выделения каналов в промежуточном пункте.

Источник