МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАТОВ

Природные газы в определенных термодинамических условиях вступают в соединение с водой, образуя гидраты, которые, скапливаясь в промысловых и магистральных газопроводах, существенно увеличивают их гидравлическое сопротивление и, следовательно, снижают пропускную способность. Особое значение проблема борьбы с образованием гидратов приобретает при разработке месторождений Западной Сибири и Крайнего Севера. Низкие пластовые температуры и суровые климатические условия этих районов создают благоприятные условия для образования гидратов в скважинах и газопроводах [14].

Гидраты представляют собой соединения молекулярного типа, возникающие за счет действия ван-дер-ваальсовых сил притяжения. Молекулы воды при образовании гидратов как бы раздвигаются молекулами газа. Образующиеся при этом полости между молекулами воды полностью или частично заполняются молекулами газа. Гидраты природных газов представляют собой неустойчивые соединения, которые при повышении температуры или понижении давления разлагаются на газ и воду. По внешнему виду — это белая кристаллическая масса, похожая на снег или лед. Если природные газы содержат кислые примеси, то процесс гидратообразования ускоряется.

Процесс гидратообразования обычно происходит на границе газ — вода при условии полного насыщения природного газа водой. Для прогнозирования места образования и интенсивности накопления гидратов в системах газоснабжения необходимо знать изменение влажности газа в различных термодинамических условиях.

На практике часто пользуются абсолютной влажностью, выраженной массой паров воды в единице объема газа, приведенной к нормальным условиям (273 К и 0,1013 МПа). Относительная влажность — это выраженное в процентах или в долях единицы отношение количества водяных паров, содержащихся в газовой смеси, к количеству водяных паров в том же объеме и при тех же температуре и давлении при полном насыщении. Температура, при которой газ становится насыщенным при данных давлении и влажности, называется точкой росы.

Для того чтобы в газопроводах не образовывались гидраты, влажность подаваемого в него газа не должна превышать минимального значения. Это условие является основным при проектировании установок осушки газа перед подачей его в газопровод.

Существуют следующие методы борьбы с образованием гидратов в газопроводах: подогрев газа; снижение давления газа; введение ингибиторов в поток газа; осушка газа.

Предупреждение образования гидратов методом подогрева газа заключается в том, что при сохранении давления в газопроводе температура газа поддерживается выше равновесной температуры гидратов. В условиях транспорта газа по магистральному газопроводу этот метод неприменим, так как связан с большими затратами энергии. Как показывают расчеты, при больших объемах транспортируемого газа целесообразнее его охлаждать, поскольку это позволит заметно увеличить пропускную способность газопроводов, особенно крупных газопроводов с большим числом компрессорных станций. Метод подогрева газа применяется на газораспределительных станциях, где при больших перепадах давления вследствие дроссельного эффекта температура газа может значительно снижаться, в результате чего обмерзает редуцирующая аппаратура (клапаны, краны, диафрагмы).

Предупреждение образования гидратов снижением давления заключается в том, что при сохранении температуры в газопроводе уменьшают давление до значения ниже равновесного давления образования гидратов. Этот метод применяется для ликвидации образовавшихся гидратных пробок. Пробки ликвидируют путем выпуска газа в атмосферу через продувочные свечи. После снижения давления необходимо некоторое время (от нескольких минут до нескольких часов) для разложения гидратов. Очевидно, что данный метод пригоден только для ликвидации гидратных пробок при положительных температурах. В противном случае гидратная пробка перейдет в ледяную. Поскольку минимальная температура газа в газопроводе близка к нулю, а равновесное давление при этом находится в пределах 1 — 1,5 МПа, применение этого метода оказывается неэффективным для предупреждения образования гидратов в магистральных газопроводах. Это связано также с тем, что оптимальное давление транспортируемого газа составляет 5 — 7 МПа. Метод снижения давления применяется в аварийных ситуациях для разложения гидратов в газопроводе в сочетании с ингибиторами, так как в противном случае гидраты образуются вновь.

Введение в поток газа ингибиторов приводит к тому, что водяные пары газа частично поглощаются ими и переводятся вместе со свободной водой в водный раствор, который совсем не образует гидратов или образует их при более низких температурах. В качестве ингибиторов применяются метанол (метиловый спирт), растворы этиленгликоля (ЭГ), диэтиленг-ликоля (ДЭГ), триэтиленгликоля (ТЭГ), хлористого кальция, этилкарбоната и др.

Для уменьшения расхода метанола необходимо вводить его в начале зоны возможного гидратообразования в газопроводе. Экономически выгодно метанол применять при небольших расходах газа, когда из-за высоких капиталовложений нерационально использовать другие методы. Метанол можно вводить в сочетании с другими средствами, например с осушкой газа или с понижением давления. Использование метанола для предупреждения образования гидратов в газопроводе при больших объемах транспортируемого газа экономически невыгодно. Ввод ингибиторов в газовый поток широко применяют на промыслах для предупреждения образования гидратов в сепараторах, теплообменниках и других дегидраторных аппаратах, а также в скважинах. При этом предпочтение следует отдать диэтиленгликолю, так как возможность его регенерации и сравнительно небольшие потери в большинстве случаев делают этот ингибитор наиболее экономичным.

Осушка газа является наиболее эффективным и экономичным способом предупреждения образования кристаллогидратов в магистральных газопроводах при больших объемах транспортируемого газа. При промысловой подготовке газа к дальнему транспорту его осушают сорбционным способом или охлаждением газового потока. В результате осушки точка росы паров воды должна быть снижена ниже минимальной температуры при транспортировке газа. Влажность газа должна составлять не более 0,05 — 0,1 г/м 3 .

Источник

1.4 «Методы предупреждения образования гидратов в газопроводе»

Способы борьбы с гидратами:

понижение давления в системе ниже равновесного;

повышение температуры газа выше равновесного;

осушка газа для предупреждения конденсации паров воды;

ввод в поток газа ингибиторов ( метанола, растворов ДЭГ, ТЭГ и др. )

Предупреждение образования гидратов подогревом газа заключается в то, что при сохранении давления в газопроводе температура газа поддерживается ваше равновесной температуры образования гидратов.

В условиях транспорта газа по магистральному газопроводу этот метод не применим, так как связан с большими затратами энергии. Как показывают расчеты, при больших объемах транспортируемого газа целесообразнее охлаждать его ( с учетом увеличения затрат на более глубокую осушку газа), поскольку это позволяет заметно увеличить пропускную способность газопроводов, особенно газопроводов с большим числом компрессорных станций (КС).

Предупреждение образования гидратов снижением давления заключается в том, что при сохранении температуры в газопроводе снижается давление ниже равновесного давления образования гидратов. Этот метод применим и при ликвидации уже образовавшихся гидратов. Снижение давления при образованной гидратной пробки, что приводит к разложению гидрата. Давление снижают следующим образов: отключают участок газопровода, в котором образовалась гидратная пробка, и через продувочные свечи с обеих сторон пробки сбрасывают из него газ в атмосферу. Сбрасывать газ нужно постепенно, не допуская хотя бы незначительного перепада. Ранее применялось одностороннее стравливание газа между одним из кранов и гидратной пробкой. Однако такой метод не рекомендован, так как бывали случаи, когда одностороннее давление газа с силой сдвигало пробку, и получался гидравлический удар, приводивший к повреждению запорной арматуры. Очевидно, что данный метод пригоден только для ликвидации гидратных пробок при положительных температурах. Иначе гидратная пробка перейдет в ледяную. Поскольку минимальная температура газа в магистральных газопроводах близка к нулю, а равновесное давление при этом для природного газа находиться в пределах 1 – 1.5Мпа, применение данного метода для предупреждения гидратообразования в магистральных газопроводах оказывается неэффективным, так как оптимальное давление транспортируемого газа 5 – 7Мпа. Данный метод чаще всего применяют только в аварийных случаях для разложения гидратных пробок.

Ингибиторы, введенные в насыщенный водяными парами поток природного газа, частично поглощают водяные пары и переводят их вместе со свободной водой в раствор, который совсем не образует гидратов или образует их, но при более низких температура. В качестве ингибиторов применяют метиловый спирт (метанол), раствор этиленгликоля (ЭГ), диэтиленгликоля (ДЭГ), триэтиленгликоля (ТЭГ), хлористого кальция, этилкарбитола (ЭК) и др. Удельный расход ингибитора для предупреждения процесса гидратообразования рассчитывается по формулам. Для уменьшения расхода метанола его необходимо вводить в начале зоны возможного гидратообразования в газопроводе. Экономически метанол выгодно применять при небольших расходах газа, когда из – за высокие капиталовложения нерационально использовать другие методы. Этот способ целесообразно применять также так, где гидраты образуются редко и в небольших количествах. Метанол можно вводить в сочетании с другими средствами, например, с осушкой газа или с понижением давления. Использование метанола для предупреждения образования гидратов в газопроводе при больших объемах транспортируемого газа экономически невыгодно. Ввод ингибиторов в газовый поток широко применяют на промыслах для предупреждения образования гидратов в сепараторах, теплообменниках и других дегидратных аппаратах, а также в скважинах.

При этом предпочтение следует отдать диэтиленгликолю, так как возможность его регенерации и сравнительно небольшие потери в большинстве случаев делают этот ингибитор наиболее экономичным.

При больших объемах транспортируемого газа его осушка является наиболее эффективным и экономичным способом предупреждения образования кристаллогидратов в магистральном газопроводе. При промысловой подготовке газа к дальнему транспорту его осушают сорбционным способом или охлаждением газового потока. В результате осушки газа точка росы паров воды должны быть снижена ниже минимальной температуры при транспортировке газа, влажность должна составлять не более 0,05-0,1 г/

Процесс удаление из газа паров воды называется осушкой. Осушку природных и нефтяных газов осуществляют абсорбцией с применением жидких поглотителей – адсорбентов.

Преимущества осушки с применением жидких поглотителей по сравнению с осушкой с применением твердых – низкие перепады давления в системе; возможность осушки газов, содержащих вещества загрязняющие твердые сорбенты; меньшие капитальные и эксплуатационные расходы. Однако степень осушки с применением жидких поглотителей меньшая, а температура осушаемого газа не должна быть выше 313-323° К. При абсорбционной осушки газа в основном применяют диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэтиленгликоль (ТЭГ). Точка конденсации паров воды из газа зависит от того, с какой точкой росы газ поступает в газопровод. Если она будет выше начальной температуры газа, то влага будет выделяться в самом начале газопровода, ниже – в том месте газопроводе, где точка росы равно температуре газа. Чаще всего процессы осушки газа производятся на промыслах или на компрессорных станциях (КС). При промысловой подготовке газа для удаления влаги и конденсата применяют два технологических процесса:

Предварительная сепарация гравитационными, циклонными или роторным сепараторами;

Окончательная осушка газа: методом адсорбции, методом абсорбции, методом низкотемпературной сепарации;

Выбор технологического процесса определяется конкретными условиями каждого газового месторождения. Так, для подготовки газа на чисто газовых месторождениях для удаления влаги широко применяют абсорбционную, а также адсорбционную осушку. При наличии в газе конденсата наряду с абсорбционным и адсорбционными методами, в районах северных газоконденсатных месторождений, широко применяют низкотемпературную сепарацию (НТС). [4; стр. 14 – 53]

Осушка газа методом адсорбции

Это технологический процесс заключается в избирательном поглощении порами поверхности твердого адсорбента молекул воды из газа, с последующим извлечением их из пор посредством применения внешних воздействий. При выборе применяемых адсорбентов на установках адсорбционной осушки газа необходимо принимать во внимание состав газа, наличия в нем тех или иных компонентов влияющих на адсорбенты и других факторов влияющих на процесс и конечный результат.

Виды адсорбентов: оксиды алюминия, синтетические цеолиты, силикагели.

На стандартной установке адсорбционной осушки технологический процесс осушки газа представляет собой последовательное выполнение следующих этапов в рамках одного рабочего цикла осушки:

Осушка газа методом абсорбции

В основе способа лежит применение специальных реагентов, поглощающих влагу из газа при непосредственном контакте внутри установки.

В качестве влагопоглощающих агентов используются растворы диэтиленгликоля (ДЭГ), триэтиленгликоля (ТЭГ).

В ходе процесса осушаемый газ на тарелках абсорбера контактирует в противотоке с подаваемым сверху гликолем. Давление в абсорбере не превышает 120 атм., а температура гликоля порядка 40°C.

Осушенный газ отводится сверху абсорбера и направляется в магистральный газопровод, а гликоль, насыщенный влагой, отводится снизу абсорбера и направляется в выветриватель – для отдува поглощенных углеводородов. После выветривателя насыщеный влагой гликоль нагревается в подогревателе и поступает на регенерацию в десорбер, в котором из-за меньшего давления и подвода тепла происходит испарение и отвод поглощенной гликолем в абсорбере влаги из газа.

Из десорбера регенерированный гликоль с концентрацией 95-97% поступает вновь на абсорбцию и цикл повторяется.

Рис 3. «Схема адсорбционный установки»

Схема адсорбционной установки

1 — вентилятор (газодувка); 2 — абсорбер; 3 — брызгоотбойник; 4, 6 — оросители; 5 — холодильник; 7 — десорбер; 8 — куб десорбера; 9 -теплообменник-рекуператор; 10, 12 — емкости для абсорбента; 11 – насосы

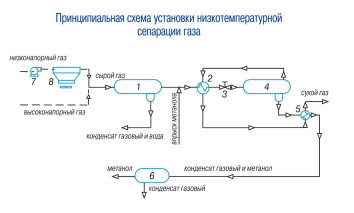

Осушка методом НТС

Для охлаждения газа и газового конденсата при НТС используют два метода: метод дросселирования и применение специальных холодильных установок. Метод дросселирования основан на явлении Джоуля – Томпсона, которое заключается в снижение температуры газа при снижении его давления. Данный метод применим при определенном устьевом давление, не менее 6 Мпа. Сам метод НТС осуществляется при температурах от 15°С в гравитационных или циклонных сепараторах с предварительным охлаждением газа. Охлаждение газа до низких температур позволяет более глубоко провести удаление влаги и конденсата. Также применяют низкотемпературную сепарацию вместе с вводом ингибитора.

Рис 4. «Схема установки низкотемпературной сепарации»

Источник